Артемий

Андреевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

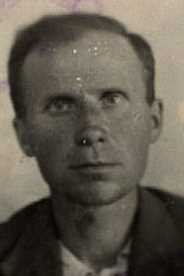

ВОСТРЯКОВ Артемий Андреевич родился 3 ноября 1906 г. в д. Герасимиха Пушкинского р-на Московской области. Трудовую деятельность начал столяром в промысловой артели, с 16-ти лет. В 25 лет в 1931 году был избран секретарем, а затем председателем Луговского сельсовета Пушкинского района. С 1932 года член партии большевиков. Накануне войны - заведующий районным отделом сельского хозяйства и заместитель председателя Исполкома Райсовета Михневского района Московской области.

Началась война и немцы подошли к самой Москве. С первых дней войны воевал в партизанском отряде. Был тяжело ранен. Несколько месяцев был на излечении в госпитате. Затем, вероятно, на какое-то время вернулся домой. И все же пошел на фронт, с 7 апреля 1943 года.

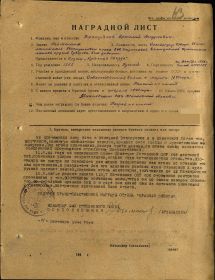

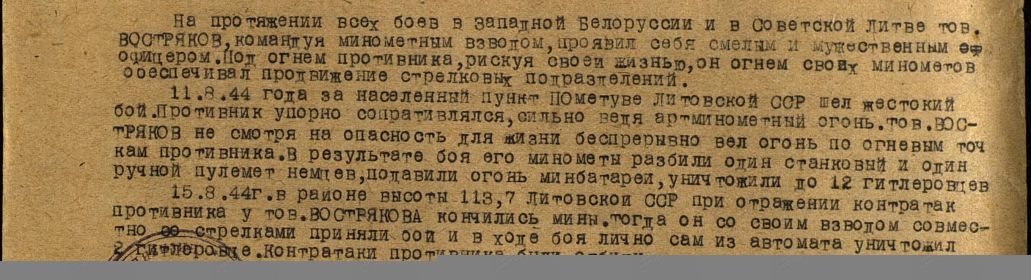

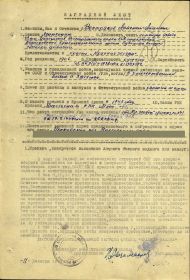

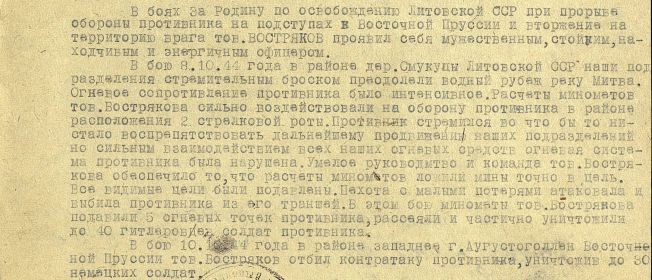

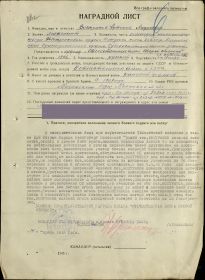

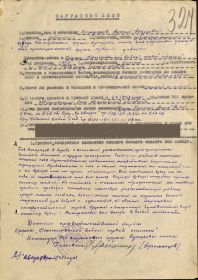

Воевал в завнии Лейтенанта. Был Командиром минометного взвода 940 Стрелкового полка 262 стрелковой Демидовской Краснознаменной ордена Сувоврова 2-й степени дивизии.

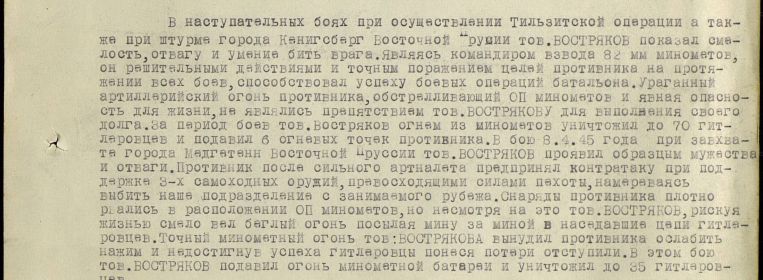

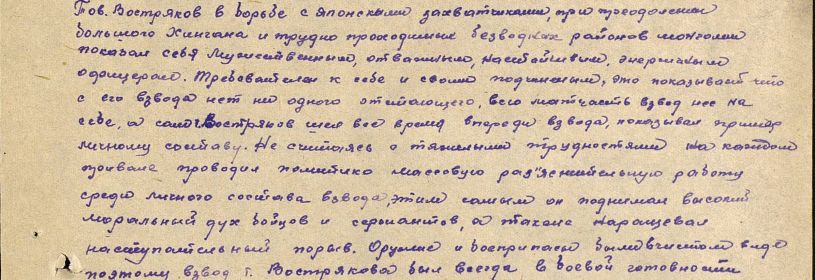

Участвовал в боях за г. Кенигсберг. День Победы встретил в Польше. Затем войска срочно направили на восточную границу в Маньчжурию, где в августе 1945 года состоялось сражение с японскими войсками.

Вернулся с войны в декабре 1945 г.

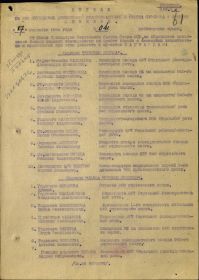

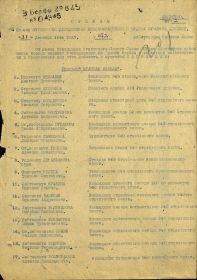

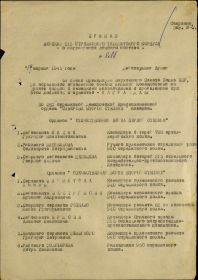

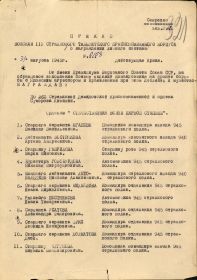

Награжден Орденами ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 и 2-й степени, двумя ОРДЕНАМИ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, Медалями ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ, ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ.

Боевой путь

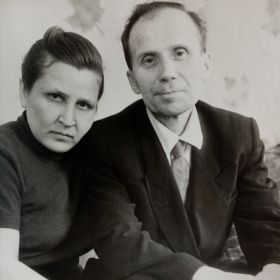

С первых дней войны - партизанский отряд. Тяжелое ранение. Госпиталь. Не на долго взвращение домой. Перед уходом на фронт, весной 1943 года Артемий Андреевич Востряков и Антонина Гавриловна Сергеева зарегистрировали свой брак.

С апреля (мая) 1943 г. лейтенант, командир минометного взвода 940 Стрелкового полка 262-го стрелкового Демидовского краснознаменного ордена Суворова 2 степени дивизии.

В начале Великой Отечественной войны в Красной Армии минометы использовались только как средство непосредственной поддержки пехоты (в звене рота – батальон – полк). Умело приспосабливаясь к местности, воины-минометчики отлично действовали в оборонительных боях 1941-1942 годов, сдерживая своим огнем натиск врага. Огонь минометов прикрывал отход наших стрелковых частей и подразделений. Нередко минометчики покидали свои рубежи последними. Всегда и всюду минометчики приходили на выручку солдату-пехотинцу.

В ходе войны минометы трансформировались в артиллерийское наступательное оружие. В ходе наступательных боев в 1943-1945 годах минометчики постоянно сопровождали и поддерживали стрелковые подразделения, а также поражали цели за укрытиями, когда настильный огонь из стрелкового оружия оказывался недействительным.

Таким образом, минометы Красной Армии за четыре года Великой Отечественной войны прошли путь от средства непосредственной поддержки пехоты до одного из основных видов артиллерии. Сведенные в части и соединения к концу войны, они стали могучим огневым средством артиллерийских дивизий прорыва. Достаточно сказать, что уже в 1943 году более половины всех наших артиллерийских средств приходилось на долю минометов.

Артемий Андреевич участвовал в тяжелых боях за город Кенигсберг в Восточной Пруссии (сейчас город Калининград на берегу Балтийского моря). Едва не погиб от пули немецкого снайпера. День победы встретил в Польше. Но война для него не окончилась. Войска срочно отправили на восточную границу в Маньчжурию, где в августе 1945 года состоялось сражение с японскими войсками. С фронта Артемий Андреевич вернулся после окончания войны с Японией, в декабре 1945 года.

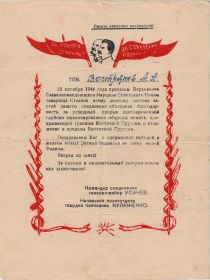

Приказом по 262 стрелковому Демидовскому краснознаменному ордена Суворова 2 степени дивизии в сентябре 1944 года Артемий Андреевич награжден орденом «Красная Звезда».

За участие в Великой Отечественной войне награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, вторым орденом «Красная Звезда», медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» награждено более 14 900 тысяч человек.

Общее количество награжденных медалью “За победу над Японией” составляет около 1.800.000 человек.

Воспоминания

Воспоминания дочери Нины Артемьевны Панковой (Востряковой)

Мой папа родился в семье крестьянина-середняка. Трудовую деятельность начал в хозяйстве родителей.

Артемий Востряков в молодости собирался стать столяром – краснодеревщиком.

Революция произошла, когда он был еще ребенком 11 лет. Решение стать столяром скорее всего он принял, когда начался в стране НЭП (новая экономическая политика). В это время ему было 16 лет. Некоторое время работал столяром в промысловой артели.

В 25 лет в 1931 году был избран секретарем, а затем председателем Луговского сельсовета, Пушкинского района. С 1932 года член партии большевиков. Артемий Андреевич всегда стремился к учебе, мечтал работать на земле.

В 1938 году Артемий Андреевич был командирован на учебу на двухгодичное отделение Московского областного сельскохозяйственного техникума имени Кагановича, после окончания которого работал в течение пяти лет заведующим районным отделом сельского хозяйства и заместителем председателя Исполкома Райсовета Михневского района Московской области.

Накануне войны Артемий Андреевич уже работник районного масштаба и по делам службы приезжает в Михнево для инспекции школ народного образования. Здесь он, кроме всего прочего, проверяет работу молодой учительницы – Антонины Гавриловны Сергеевой.

Вначале он не произвел на нее никакого впечатления. Наоборот – он показался ей не очень любезным и на вид не внушающим почтения. Но замечания инспектора по поводу записей в журнале молодой учительницы оказались дельными, и учительница обратила на него внимание.

Началась война и немцы подошли к самой Москве. В ноябре 1941 года находясь в

партизанском отряде Артемий Андреевич был тяжело ранен. Несколько месяцев пролежал в больнице.

На фронт он попал гораздо позже – в апреле 1943 года.

Перед уходом на фронт в мае 1943 года родители зарегистрировали свой брак.

Умер Артемий Андреевич в 53 года, в результате тяжелой болезни, в 1959 г.

Похоронен на Звягинском кладбище.

После войны

Воспоминания дочери Нины Артемьевны Востряковой (Панковой).

После окончания войны в 1947 году Артемий Андреевич окончил годичные курсы по повышению квалификации заведующих районными отделами сельского хозяйства при Московской сельскохозяйственной Академии им.Тимирязева, после чего работал уполномоченным района по организованному набору рабочей силы.

С 1947 года семья жила в Пушкинском районе в пос.Заветы Ильича. В 1948 году родился долгожданный сын Анатолий.

В 1949 году отцу предлагают работу председателем сельскохозяйственной артели «Красное Знамя» Звягинского сельского Совета. Перед ним была поставлена задача: поднять колхоз и обеспечить мясомолочными продуктами Пушкинский район.

Семья переезжает в село Звягино. Колхоз выделяет семье землю под постройку дома.

Летом отец вставал с рассветом (около 5 часов утра) и приходил домой поздно вечером.

Колхоз выращивал: зерно, картофель, капусту, огурцы в теплицах; имел молочное стадо, коровник,телятник, конюшню, кузницу, гараж, платформенные весы для грузовых машин.

Для односельчан колхоз построил баню. До постройки бани в колхозе, чтобы помыться, нужно было съездить в Москву в баню возле Ярославского вокзала.

В селе был свой клуб, где проходили колхозные собрания, иногда «крутили» кино.

В течение первого года колхоз «Красное Знамя» успешно завершил сельскохозяйственный год, досрочно рассчитался с государством по всем видам госпоставок и вышел в число передовых артелей района.

Один из важных лозунгов в работе председателя: "Людей надо заинтересовывать рублем". В колхозе были самые почетные работники – это шоферы из колхозного гаража. Соответственно они получали самую высокую зарплату. Любимая фраза председателя была такой: "Перевозка грузов в колхозе – это то же самое, что движение крови в организме. Без этого невозможна жизнь".

Желая показать сыну- второкласснику симпатичных телят привел сына на экскурсию в телятник и долго разговаривал с телятницами о печном отоплении телятника. Когда вышли на улицу, сын задал вопрос: "Зачем топить печи в телятнике, если в школьном учебнике написан рассказ о том, что телят надо закалять?" Ответ был дипломатичный: "Чтобы не топить печи и закалять телят нужно обеспечить сухую подстилку."

Детские воспоминания дочери 5-ти лет: «однажды отец взял меня с собой на поле, на котором росла пшеница, я спряталась в ней, она была выше моего роста». Помню как ходили на рынок, который находился около станции Клязьма. По выходным дням там было много людей, которые приезжали на рынок купить овощи. фрукты, мясо и молоко.

В 1955 году колхоз «Красное Знамя» являлся участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в г. Москве. Организационное управление Всесоюзной сельскохозяйственной выставки делает подарок колхозу - отгружает мотоцикл – премию ВСХВ.

В 1957 году за успехи, достигнутые в развитии животноводства, Артемий Андреевич был награжден орденом Ленина. Неоднократно избирался депутатом Пушкинского районного Совета депутатов трудящихся и Звягинского сельского Совета депутатов трудящихся.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году некоторым образом прикоснулся к колхозу "Красное знамя". На Московский фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи гостей из 131 страны.

Фестиваль состоял из огромного числа запланированных мероприятий и неорганизованного и неподконтрольного общения людей. В особом фаворе была черная Африка. К чернокожим посланцам Ганы, Эфиопии, Либерии (тогда эти страны только что освободились от колониальной зависимости) устремлялись журналисты, их приглашали в гости, куда только можно.

В один из летних дней в колхоз приехал африканский гость фестиваля - чернокожий молодой человек в сопровождении журналистов и представителей районного начальства. Вся программа каждой делегации была расписана заранее, и не только к каждой делегации, но и на каждое её мероприятие были "прикреплены" " хозяева", принимавшие гостей. Фестиваль произвел большое впечатление на всех советских людей. Перевернул взгляды на моду, манеру поведения, образ жизни и ускорил ход перемен.

К этому времени в колхозе появилась новая престижная легковая машина "Победа" М-20 в дополнение к старенькому автомобилю Москвич-401.

Сейчас это трудно представить, но 1951-52 годах прошлого века председатель колхоза проверял бухгалтерские расчеты, используя "русские счеты" с круглыми деревянными костяшками. На счетах можно складывать, вычитать, умножать и даже делить большие числа.