Николай

Иосифович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

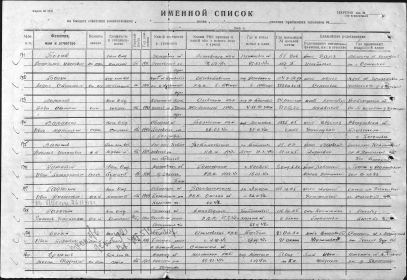

В сентябре 1941 года в Бийске, Алтайский край, началось формирование 73-й отдельной сибирской кавалерийской дивизии. В ее составе было много участников Гражданской войны, бойцов и командиров легендарной 1-й конной армии Буденного.

15 сентября в дивизии был торжественный день – полки приняли присягу. После этого в частях еще некоторое время шла напряженная боевая учеба, а в ночь с 8 на 9 ноября дивизия погрузилась в эшелоны и двинулась на запад. Она дислоцировалась в Подмосковье, находясь в Резерве Ставки Верховного Главнокомандования. 15 июля 1942 года дивизия была направлена на Брянский фронт. А 4 августа того же года в 5 часов утра в лесу западнее Тербунов приняла первый бой.

10 августа 73-я кавдивизия переименовывается в 55-ю, а позднее, в конце войны – в 15-ю Мозырско-Бранденбургскую Краснознаменную ордена Суворова II степени гвардейскую дивизию. Много славных страниц вписала она в историю великой войны.

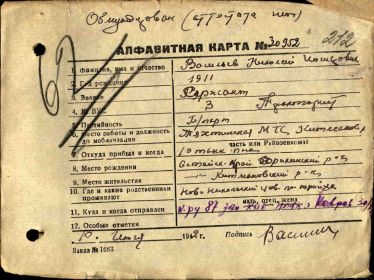

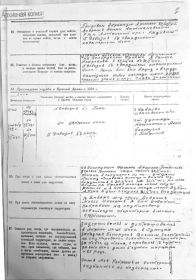

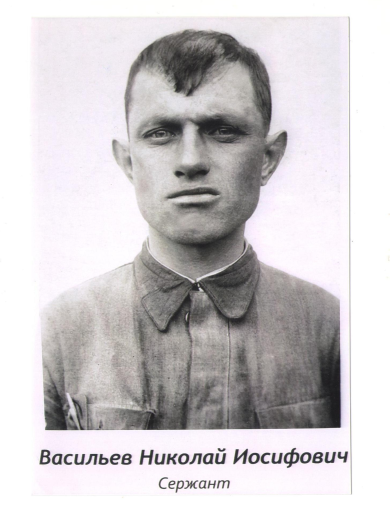

Одним из ее бойцов был и мой отец, Николай Иосифович Васильев. Он родился в селе Жуланиха, ныне Заринского района, 9 декабря 1911 года. Его родителями были Михаил Сергеевич и Елена Алексеевна Прокудины. Деда Мишу забрали в армию, он погиб на фронте Первой мировой войны. А бабушка Елена умерла в 1912 году. Поэтому мальчик Коля оказался в семье Васильевых – Иосифа Прокопьевича и Федосьи Афанасьевны, в девичестве Мельниковой. Своих детей у них не было, поэтому они его усыновили.

В 1925 году семья Васильевых переехала из Жуланихи в поселок Троицк (позднее на территории Кытмановского района, ныне не существует).

До войны отец закончил курсы комбайнеров и работал по специальности в Тяхтинской МТС, которая располагалась в селе Сунгай.

В начале 1930 годов отец служил в кавалерии. Поэтому и в 1941 году он вновь оказался в этом роде войск.

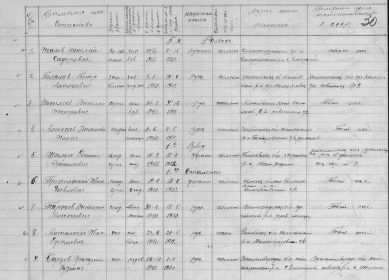

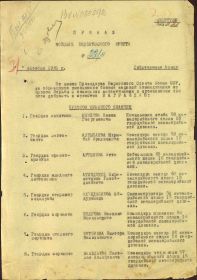

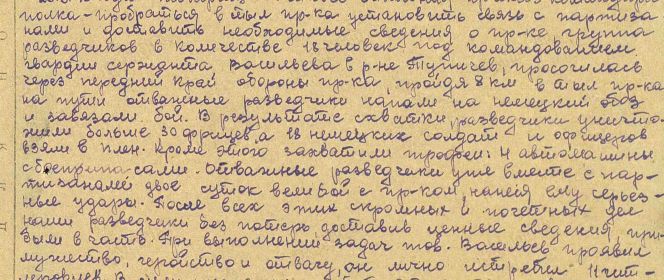

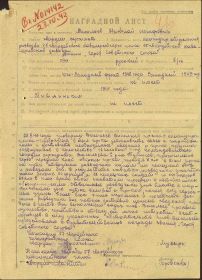

Как указано в «Наградном листе», подписанном командиром полка подполковником Музырем и начальником штаба капитаном Горовенко, за участие в боях 23-25 сентября 1943 года сержант, командира отделения разведки 57-го полка 15-й гвардейской дивизии Николай Васильев был представлен к званию Героя Советского Союза. Группа из 18 разведчиков под его командованием в районе села Тупичев Черниговской области Украины в тылу врага уничтожила больше 30 фашистов, взяла в плен еще 18 солдат и офицеров, а также захватила обоз противника с четырьмя автомашинами и боеприпасами. Затем еще два дня вместе с партизанами группа Васильева вела бои с противником, в ходе которых командир отделения лично истребил 11 гитлеровцев.

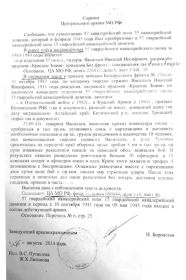

Но согласно приказу войскам Белорусского фронта за подписью командира 15-й гвардейской дивизии полковника Ивана Челенко и командира 7-го кавкорпуса генерал-майора Михаила Константинова № 22/Н от 31 октября 1943 года, он был награжден орденом Красного Знамени.

Позднее отец был награжден еще и орденом Славы III степени. 30 января 1944 года на территории Белоруссии, в районе Петриков в ходе позиционных боев, часть, в которой служил Васильев, попала в окружение. При выходе из окружения он был тяжело ранен и в беспамятном состоянии попал в плен. В апреле 1944 года он совершил побег из лагеря для военнопленных. 13 суток скрывался, был схвачен, получил пять суток карцера и 25 ударом розгами. Затем был этапирован в Германию, оттуда в сентябре 1944 года – в Норвегию. Пришлось побывать в шести лагерях. Только в мае 1945 года был освобожден из плена английскими войсками. В Муроме подвергся следственной проверке органами НКВД, был отправлен на шесть лет на Дальний Восток. Однако, в Челябинске ему удалось бежать из спецсостава, пересел в пассажирский поезд и прибыл домой, в поселок Троицк. Состоялись допроса у прокурора Кытмановского района, но за него вступилось руководство Тяхтинской МТС. Ведь в селе очень нужны были механизаторы. В итоге отца поставили на спецучет, он стал работать комбайнером в МТС. Позже был помощником бригадира и бригадиром тракторного отряда.

Был награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель».

В 1957 году семья Васильевых последней покинула поселок Троицк и переехала в село Мишиху Кытмановского района. Накануне отец заболел туберкулезом легких – сказались фронтовые лишения и нахождение в концлагерях. К тому же у его беспокоило сквозное ранение в правой стороне груди. 12 ноября 1959 года отец скончался в селе Мишиха, где и был похоронен.

У него остались два сына и две дочери. Сегодня в нашей семье насчитывается шесть внуков и семь правнуков. Большинство родственников проживает в Барнауле, трое – в Заринске, двое – в Рубцовске, я – в Ребрихе.

Данная история представлена в «Книге памяти Алтайского края», «Галерее памяти» в Подольске в двухтомнике «Звёзды доблести ратной» Кобелева Алексея Ивановича.

Боевой путь

Этапирован в Германию, а оттуда в Норвегию (по 1945)

В начале 1930 годов отец служил в кавалерии. Поэтому и в 1941 году он вновь оказался в этом роде войск.

Как указано в «Наградном листе», подписанном командиром полка подполковником Музырем и начальником штаба капитаном Горовенко, за участие в боях 23-25 сентября 1943 года сержант, командира отделения разведки 57-го полка 15-й гвардейской дивизии Николай Васильев был представлен к званию Героя Советского Союза. Группа из 18 разведчиков под его командованием в районе села Тупичев Черниговской области Украины в тылу врага уничтожила больше 30 фашистов, взяла в плен еще 18 солдат и офицеров, а также захватила обоз противника с четырьмя автомашинами и боеприпасами. Затем еще два дня вместе с партизанами группа Васильева вела бои с противником, в ходе которых командир отделения лично истребил 11 гитлеровцев.

Но согласно приказу войскам Белорусского фронта за подписью командира 15-й гвардейской дивизии полковника Ивана Челенко и командира 7-го кавкорпуса генерал-майора Михаила Константинова № 22/Н от 31 октября 1943 года, он был награжден орденом Красного Знамени.

Позднее отец был награжден еще и орденом Славы III степени. 30 января 1944 года на территории Белоруссии, в районе Петриков в ходе позиционных боев, часть, в которой служил Васильев, попала в окружение. В ходе выхода из окружения он был тяжело ранен и в беспамятном состоянии попал в плен. (https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65756982/) В апреле 1944 года он совершил побег из лагеря для военнопленных. 13 суток скрывался, был схвачен, получил пять суток карцера и 25 ударом розгами. Затем был этапирован в Германию, оттуда в сентябре 1944 года – в Норвегию. Пришлось побывать в шести лагерях. Только в мае 1945 года был освобожден из плена английскими войсками. (https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie79334734/) В Муроме подвергся следственной проверке органами НКВД, был отправлен на шесть лет на Дальний Восток. Однако в Челябинске ему удалось бежать из спецсостава, пересел в пассажирский поезд и прибыл домой, в поселок Троицк.

Воспоминания

Село Жуланиха, Заринского района. История церковной жизни.

https://andu1974.livejournal.com/7855.html Точная дата основания села документально не установлена. В местном описании села указывается, что в 1740 году на речке Пивоварка поселилась семья из Тульской губернии (возможно Жулановых). В историческом очерке Ю.Булыгина «Первые крестьяне на Алтае» в списке поселений Чумышской слободы в 18 веке с.Жуланиха нет. В материалах Заринского филиала Алтайского краевого краеведческого музея отмечено, что Жуланиха была основана в 1865 году выходцами из Центральной России. К концу 19 века село с одной улицей в 180 домов имело площадь с церковью во имя святителя Николая Мирликийского. Село богатело, расширялось, с 1894 года Жуланиха стала центром Мариинской волости. К началу XX века в с.Жуланиха было развито шерстобойное и маслобойное производство, пчеловодство, стремительно развивалась торговля, жуланихинские каменщики были известны в Барнауле и Кузнецке. Церковь во имя святителя Николая в Жуланихе была построена в 1891 году, земли при ней было 6 десятин. Состав прихода: с.Жуланихинское, д.Мишиха, д.Ново-Никольская, засёлки Агафьевский, Врублевский. Причта по штату 2 человека: священник и псаломщик. Содержание при готовых причтовых домах: проценты с причтового капитала 11р.40к., жалованье от прихожан 800р., руги 475 пудов, готовое помещение и доходы от треб. О Жуланихинской церкви сохранилось мало документов, все они были сожжены в пожарах гражданской войны, сохранилось несколько метрических книг. Из них самая первая метрическая книга за 1892-1895 гг., из которой можно узнать, что первым священником Никольской церкви был Матфей Смирнов, псаломщиком – Владимир Смирнов. Возможно, что они были родственниками. С 1896 года до 1910 года в Никольской церкви служил Николай Григорьевич Прибытков, будущий священномученик Никита Бийский. Его молитвами, трудами и заботами благоукрашался храм, духовно укреплялись прихожане, коих к 1914 году насчитывалось 4097 душ. Отцом Николаем было освящено место, где забил святой ключ, ставшим известным за пределами Томской губернии и где впоследствии возник пещерный монастырь. Рядом с о.Николаем с 1908 года духовно окормлялся и помогал ему во всём псаломщик Василий Куршин, принявший священство в тяжкие 20-е годы. В 1910 году священника Николая Прибыткова перевели в Тихвинский женский монастырь. Почти год место священника было вакантно. С декабря 1910 года настоятелем Никольской церкви стал священник Дмитрий Феодотович Хандорин, 1882 г.р., окончивший курс Томской духовной семинарии по второму разряду, рукоположен во священника 3 августа 1903 года, награждённый набедренником. Через год после открытия Никольской церкви в Жуланихе стала действовать церковно-приходская школа, где обучалось от 50 до 80 детей. С 1914 года учительницей при школе была Е.А.Мануйлова, окончившая курс Томского епархиального женского училища. В отчёте Алтайской духовной миссии за 1913 год протоиерей Василий Вербицкий дал подробное описание Свято-Никольского прихода с.Жуланиха: «Деревянная церковь … средней величины, с недавно обновлённым иконостасом, на каковой предмет приходским попечительством израсходовано 500 рублей. Думают, прихожане постепенно строить каменную церковь, в чём да поможет им Святитель Николай, в честь коего освящён настоящий храм. Дом у священника большой и удобный, но ремонтируемый прихожанами, платящими хлебную ругу (475 пудов), не охотно. В церковно-приходской школе – 84 учащихся обоего пола. Вместо этой школы священник предполагал открыть двухклассную школу. Но местное общество не сочувственно отнеслось к таковому преобразованию школы, вероятно из опасения, как бы преобразованная школа вместо света не внесла в его патриархальный быт чего-либо разрушающего этот быт, ему дороже просвещение, но нравственные устои несравненно дороже … В селении имеются две библиотеки: 1) от Томского Общества устроения бесплатных сельских библиотек-читален, открытая в 1906 году и насчитывающая 400 томов книг разного содержания; 2) при церковной школе с 300 томов. Из обоих библиотек книги охотно читают и учащиеся и учившиеся ранее, да и простой народ, даже из других селений. Но религиозно-нравственные чтения на вне богослужебных беседах, при всём усердии священника, здесь почему-то не прививаются. Между тем, кому же не известно, таковые чтения приносят несомненную пользу слушателям… Эти чтения вполне способны пробудить в народе нравственные задатки, наставить и ободрить его в трудном жизненном пути… Да, кто хочет именно сдвинуть народные массы с мёртвой точки костности, суеверий и невежества, тот должен заинтересовать их религиозно-нравственными чтениями… Особенную меру к привлечению народа… составляют световые картины, иллюстрирующие чтения при помощи волшебного фонаря… чтений, которые являются особенно для нас, пастырей церкви, жатвою обильною, жатвою многоплодною и многополезною». В годы гражданской войны Жуланиха стала центром партизанского движения во главе с уроженцем Жуланихи Г.Роговым и, к великому сожалению, это село стало средоточием антицерковных, богоборческих проявлений. Начав с Жуланихи, партизаны Рогова разрушили и ограбили почти все церкви Причумышья, убили многих священников. В Жуланихе были убиты монахи Александро-Невского скита, три священнослужителя Никольской церкви: священник, диакон, псаломщик. Имена их неизвестны. Само здание церкви было осквернено, превращено роговцами в место проведения партизанских съездов. Разорённые партизанами церкви района уже не могли приобрести прежних красот и благолепия. Такой оказалась и Никольская церковь с.Жуланиха в 1921 году. Назначенный сюда на священство епископом Бийским Иннокентием Соколовым протоиерей Сергий Ивановский так описал состояние Никольской церкви после разгрома. «Ваше Преосвященство Преосвященнейший Владыка Иннокентий, Милостивейший Архипастырь и Отец! Прибыл я в Жуланиху из Бийска на 3 день, в субботу, 16-го июля. Церковь здесь была найдена мною разграбленной шайкой Рогова до того, что в ней при мне оказалось только 3 священнических облачения, да и то с вырванным подкладом, не менее пострадали престольные и жертвенные облачения, а также напрестольные принадлежности, многие богослужебные книги были совсем уничтожены, окна выбиты, стены носили следы буйства, словом, во всём виделся полный разгром. Я, по возможности, стараюсь теперь исправить, и восполнить истреблённое и недостающее, кое-что восстанавливаю, но нынешнее печальное исчезновение материалов, при самом моём горячем желании быть полезным, не даёт, да и впредь не позволит мне сделать полный ремонт в храме. Прихожане мои усердно посещают богослужения церковные, но туги на плату за требы и стараются держать себя, в большинстве, чуждо по вопросу содержания церкви и причта. Местность в Жуланихе глухая, гористая, покрытая лесом кругом и тайгой с восточной стороны, во многом напоминает Алтай. На днях я перехожу на жительство с квартиры в церковную сторожку, чтобы было ближе ходить в церковь, что особенно необходимо осенью и зимой. Да к этому меня побудило и то, что хозяин моей квартиры, арестованный за что-то, был подвергнут ещё усиленной пене с таким приговором: это тебе за то, что ты связался с попом и Богом. Разумеется, после этого мне было неудобно оставаться в домах своих пасомых, из которых одни ради моего звания, служения Христу и единения со мною уже потерпели опалу, а другие могли быть вновь обречены на ту же участь. И вот я, чтобы со своим постоем не являться среди православного народа какою-то язвою и пугалом, решил искать себе приют и защиту от позорища не у людей, а у Небесного Пастыреначальника, хотя также гонимого на земле, и просить Его оградить меня от козней моих врагов святым своим покровом. Так, я никого не искушая, и пришёл в жилище, прилегаемое к дому Божию, не скорбя, а радуясь своему посрамлению о Господе. Впрочем, и сами крестьяне это посрамление объясняли себе так: если попов не отменила и самая высшая советская власть, то, значит, мелкой-то сошке и жать их не след и укорять ими нечего. В сторожке две кухни, совершенно изолированные одна от другой глухой стеной, в каждой из них отдельная печь, отдельный ход. Питаться буду тем, что Бог пошлёт. Прихожане обещали ремонтировать, белить и мыть кухню. За св.антиминс православные чада Николаевской церкви с.Жуланихи посылают 10 пудов хлеба Вашему Преосвященству, каковой Вы и получите от подателя сего. 1922 года сентября 24 дня. Протоиерей Сергий Ивановский». Протоиерей Сергий Ивановский служил в Жуланихе несколько лет до 1927 года. Уже в преклонном возрасте (60 лет) он был лишён избирательных прав. О дальнейшей его судьбе ничего неизвестно, но в расстрельных списках 30-37 годов его фамилии нет. В 1927 году настоятелем церкви с.Жуланиха был Тихон Федосиевич Соколов, который был участником окружного съезда староцерковников. В 1930 году приход Никольской церкви с.Жуланиха отошёл к обновленцам. Настоятелем церкви к тому времени был священник К.Михайлов, а священник Тихон Федосиевич Соколов стал настоятелем Казанской церкви с.Мироновка. В 1931 году отец Тихон снова вернулся в Никольскую церковь. Он и стал последним священником Жуланихинской церкви. По воспоминаниям старожилов Жуланихи священник Тихон Соколов и после закрытия Советской властью Никольской церкви тайно исполнял свой священнический долг: «Я жила в Кытмановском районе. Хозяйка была, к ней приходил поп из Жуланихи Тихон Федосиевич, мой дедушка дружил с ним. Он приходил ночью, мы собирались дома. Он был в почёте, все деревни посещал, ему не отказывали ни в чём». «Попа звали Тихон Феодосиевич, фамилии не помню, он умер после войны, то ли в 1947 году? Потом священника не было…». Официальной даты закрытия Никольской церкви не установлено. После закрытия церкви в здании был клуб, потом его снесли. Сейчас на месте церкви чей-то огород и часть сельской площади. В настоящее время в Жуланихе стараниями прихода Вознесенской церкви г.Заринска открыт молитвенный дом во имя святителя Николая Мирликийского.