Клавдия

Владимировна

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

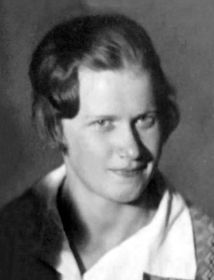

Ушакова Клавдия Владимировна (1908-1962) летом и осенью 1941 года занималась организацией эвакуации детей из Москвы. Когда в столице объявили эвакуацию детей возрастом до 12 лет, их начали перевозить в Горьковскую, Челябинскую, Свердловскую области, Татарскую и Башкирскую АССР, Молотовскую область (ныне Пермский край). Проверка, организованная в середине июля 1941 года отделом школ ЦК ВКП(б), выявила отсутствие слаженности в эвакуационных мероприятиях в отношении детей. За неимением плана, вывоз детей из Москвы проходил с грубыми нарушениями. Детишек, посаженных на поезда, не успевали обеспечить продуктами питания и предметами первой необходимости, более того их не сопровождал медицинский персонал. Не лучше дела обстояли в пунктах размещения детей. Московский горком партии, где работала Ушакова Клавдия Владимировна инструктором, взял на себя обязанность исправить эту ситуацию.

Воспоминания

Эвакуация детей из Москвы летом 1941 года.

Летом 1941 года в Москве полным ходом началась эвакуация населения, в первую очередь - детей. Срочно покинуть город должны все москвичи младше двенадцати лет.

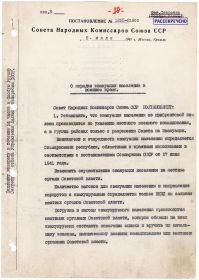

1 июля исполком Моссовета принял постановление "О порядке эвакуации детей из Москвы". С 29 июня по 29 июля из Москвы было эвакуировано почти 950 тыс. человек, в основном женщин и детей.

С причала Московского речного вокзала уходили пароходы с маленькими пассажирами на борту. Они направлялись в Рязань, откуда детей вывозили еще глубже в тыл, так как через несколько недель стало очевидным, что эвакуация в близлежащие районы, организованная по плану Московского совета, не целесообразна. Детей стали отправить в более отдаленные от линии фронта населенные пункты. Такими местами на карте СССР оказались Урал, Поволжье и Центральная Азия, власти, которых должны были обеспечить детей жильём, питанием, медицинским обслуживанием и образовательными программами. Тысячи малышей попали под опеку детских учреждений Горьковской, Молотовской (Пермский край), Новосибирской и Челябинской областей, Мордовской, Мари, Чувашской и Татарской АССР.

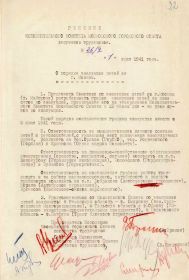

Проверка, организованная в середине июля 1941 года отделом школ ЦК ВКП(б) продемонстрировала отсутствие слаженности в проведении эвакуационных мероприятий. За неимением плана эвакуации вывоз детей проходил с грубыми нарушениями. Ребятишек, посаженных на поезда, не успевали обеспечить продуктами питания и предметами первой необходимости, более того их не сопровождал медицинский персонал. Кураторами детских групп назначались некомпетентные люди без педагогического образования, каждый из которых нёс ответственность за 600 воспитанников. Данные недоработки при детской эвакуации способствовали росту числа инфекционных заболеваний, сбою в режиме питания, плохому соблюдению санитарных норм, и даже несчастным случаям из-за попустительского педагогического надзора. Не лучше дела обстояли и в пунктах размещения детей, где наблюдались схожие проблемы. 30 июля 1941 года Владимир Павлюков, занимавший в тот период должность секретаря Московского горкома партии, взялся за исправление недочётов. Эвакуация детей приобрела упорядоченный вид, каждый её участник знал свои обязанности, чёткое исполнение которых облегчало транспортировку на восток железнодорожных составов с ребятишками. Отдел Детства Мосгорздравотдела следил, чтобы больные дети не помещались в вагоны со здоровыми, а за физическим состоянием и первых и вторых следили врачи из расчёта один доктор на 500 малышей. К моменту, когда немцы вплотную подобрались к Москве, Василий Пронин, на тот момент председатель Мосгорсовета, издал указ об ускорении детской эвакуации и отправке в безопасные районы страны не занятых на производстве женщин с малышами, в случае отказа покидать дома, милиционеры могли пригрозить им судебным разбирательством.

Зинаида Николаевна Аристархова (воспоминания):

"Когда началась война, мне было 12 лет. По указанию начальства все дети должны были явиться на Краснопресненскую заставу, родители – собрать для детей матрасы, наволочку и легкие вещи. Посадили нас всех в трамвай и повезли на Речной вокзал. На Речном вокзале стояли прогулочные пароходы, на которые нас погрузили на платформу, на палубу, кто как сумел найти себе место. Этот пароход отправился по направлению к Рязани. Пароход потом вышел на Оку, наверное, вечером, поздно.

Свет не горел на пароходе, все было потушено. Когда мы плыли, все время шли слухи, что света не будет. Перед этим были случаи, когда фашисты нападали на пароходы. которые шли вглубь от столицы. Все говорили, что мы едем в Рязань. В Рязань мы доехали и нас высадили в Елатьме, под Рязанью".

Родина Ушаковых д. Каменка Аксиньинского сельского поселения, Ступинского района (села Большое и Малое Алексеевское, Никоновское, Авдотьино).

В селах Большое Алексеевское и Никоновское находились фабрики мещанина Михаила Васильевича Ушакова (старшего брата Владимира Васильевича Ушакова - отца Клавдии Владимировны). В селе Большое Алексеевское располагалась бумаготкацкая (одеяльная и занавесная) фабрика, основанная в 1880 г. В селе Никоновское в 1909 г. была открыта одеяло–ткацкая фабрика М.В. Ушакова. Фабрики существовали до революции 1917 г. Жилой дом семьи Ушаковых находился в деревне Каменка. В 1929 году деревня Каменка в составе Троице-Лобановской волости Бронницкого уезда выходит из состава Бронницкого уезда и становится частью Малинского района, а в 1957 году в Ступинский район Московской области.

По данным на 1926 г. в селе Большое Алексеевское располагался сельсовет и школа первой ступени. В общей сложности население села Алексеевского в 20-х гг. XX в. составляло более 400 человек. В 1929 г. Большое и Малое Алексеевское вошли в Малинский район Московской области, а с 1957 г. стали частью Ступинского района.

После войны

После войны Ушакова Клавдия Владимировна продолжала работать в Московском горкоме партии, затем перешла работать в Московскую юридическую школу, и далее в Московский институт тонких химических технологий им. Ломоносова (МИТХТ), где преподавала политэкономию.