Владимир

Матвеевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

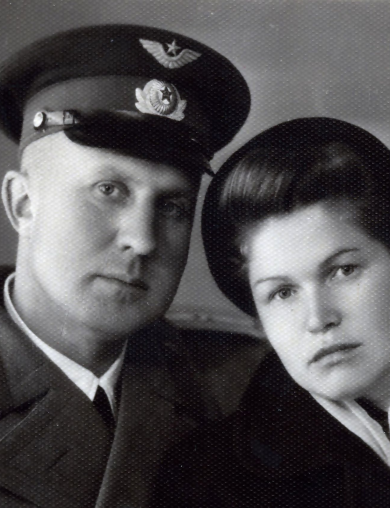

Родился в с. Гусинка Удомельского р-на Тверской губернии (Калининской обл. – Тверской обл.) Родители: - отец, Тимофеев Матвей Тимофеевич, до войны работал истопником и по торговой части в Вышнем Волочке Тверской обл., умер там же в 1962 г. (Тимофеев – это фамилия жены. А его родовая фамилия была Малинов. Матвей Тимофеевич до Первой мировой войны служил в Императорской армии (1911 год, Петербург, 9 рота 147 пехотного Самарского полка 37 дивизии), и, вероятно, опасаясь репрессий за эту службу, после гражданской войны (или в её ходе) взял фамилию жены –Тимофеевой Татьяны Андреевны) - мать, Тимофеева Татьяна Андреевна, до революции работала в Петрограде в доме состоятельного горожанина, в гражданскую войну и всю оставшуюся жизнь была домохозяйкой в Вышнем Волочке, где скончалась в конце 70-х. Брат: Тимофеев Сергей Матвеевич, служивший семь лет в ВМФ СССР сразу после войны на минном тральщике «Доротея» Черноморского флота, умер в 2004 году и похоронен в Вышнем Волочке. Его дети, Владимир и Вячеслав, геодезисты, с конца 70-х годов работали на Удомельской АЭС (сейчас Калининская АЭС) и проживают с семьями в Удомле Вышневолоцкого р-на Тверской области. Школу окончил в Вышнем Волочке и 10.10.39 года был призван на службу в Советскую Армию. Поступал вначале в Ленинграде в лётное училище штурманов дальних бомбардировщиков, но из-за дефекта зрения (дальтонизм) не прошел медкомиссию. (Все его друзья, что поступили туда – погибли в первые же годы ВОВ). И тогда он поступил во 2-ое Ленинградское Военное авиационно-техническое училище имени Ленинского комсомола (в 1941 году было эвакуировано в Ишим и переименовано во 2-ю Ленинградскую ВАШАМ, а в 1944 году снова во 2-ое ЛВАТУ и затем переведено в Ригу. Просуществовало в 1919-1945 г.г.) По выпуску в апреле 1941 году его направили в часть на станцию Бада (Забайкальская ж.д, между Читой и Улан-Удэ, в Северном Городке) Читинская обл. Хилокский р-н. Там был военный аэродром и авиагарнизон Забайкальского Военного округа. В тех краях довелось ему служить на станции Чиндай, а потом и в Ундур-Хане (Ундурхан, Ундэрхан, Ундерхан, Ундерхаан), что в Монголии, аймак Хэнтэй (Хентий). Это полная тмутаракань, одна взлётка и промерзшая холмистая полупустыня. Там с апреля 1941 по август 1942 он служил авиационным техником в 290 ДБАП (Дальнебомбардировочном авиаполку) 30 АД(Авиадивизии). На вооружении у них были ТБ-3, давно устаревшие бомбардировщики. Затем их часть (личный состав) перебросили на Запад и стали переучивать на другую технику. Так он оказался в 848 ИАП (Истребительном авиаполку). В тот период, в 1943 году его часть была под Харьковом. В Интернете указано, что этот 848 ИАП (впоследствии - ордена Кутузова) был сформирован в июле 1944 года в составе 194 ИАД (Истребительной авиадивизии, впоследствии – «Венской») и был вооружен истребителями Ла-5 (Лавочкин -5). В этот период отец где-то под Харьковом познакомился с девушкой у которой потом родилась от него дочь Валя. Примерно в 1964 году, когда отец был на курсах холодильщиков в Харькове, он нашел там свою первую любовь и дочь Валю. Почему у него прервались отношения с этой женщиной после отправки на фронт в Действующую Армию, я не знаю. Война, у всех меняются места жительства, нет никаких адресных служб… И с середины 1944 года Тимофеев Владимир Матвеевич был направлен в Действующую Армию на фронт. За участие в боях награждён медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.», «За боевые заслуги» и орденом «Красной Звезды». В конце войны их полк перебросили в Болгарию, в город Ямбол. После войны, уже со второй половины 1945 года, его часть базировалась в Станиславе (Ивано-Франковске), откуда его направили на учебу (осваивать новую технику) в Ригу на КУСТ (курсы усовершенствования СТ), 18.08.48 – 15.08.49 г.г. В 1945 году он познакомился с Палютовой Евгенией Ивановной и в начале 1946 года они поженились. Снимали квартиру в Станиславе по ул. Панфиловцев,8, кв.1. В конце декабря того же года у них родилась дочь Светлана. В конце 1949 года после окончания КУСТ в Риге его направляют служить в Германию, где он проходил службу в ГСОВГ (Группа советских войск в Германии), в/ч 13702 на острове Пенемюнде (ранее тут фашисты испытывали свои ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2). Возможно, служил на аэродроме, с которого Девятаев и ещё 9 узников концлагеря угнали немецкий бомбардировщик Хейнкель-111 и перелетели на нём на освобождённую территории. В Германии служил также в городке Финов, до конца 1953 года. Раз в год приезжал к семье в отпуск. В начале лета 1954 года, после возвращения в Станислав, его переводят на службу в Грузинскую ССР, в в/ч 40501 (982 ИАП), где он служил до середины 1961 года. По «хрущёвскому сокращению» советских вооруженных сил он был отправлен в запас с должности инженера полка по авиавооружению, в звании «майор технической службы». В 1969 году, уже в Хмельницком, ему предлагали восстановление на службе в военной авиации с тем, чтобы в звании подполковника направиться в часть на Курильские острова. Но мой отец отказался от «столь заманчивого» предложения. Находясь на пенсии, он прошел подготовку как специалист холодильного оборудования в Харькове, некоторое время обслуживал холодильное оборудование министерства торговли УССР в Хмельницком, а с 1967 года работал старшим мастером КИЦ (Контрольно-измерительного центра) ХРТЗ (Хмельницкого радиотехнического завода), особо режимного, оборонного предприятия, выпускавшего радиоэлектронное оборудование для советской военной авиации. В 1976 году, работая на ХРТЗ, мой отец Тимофеев Владимир Матвеевич после первого инфаркта ранним утром седьмого октября попал в Горбольницу Хмельницкого, где после второго инфаркта 15 октября скончался. Из воспоминаний людей, служивших в Ундерхане: ……В ноябре 1939 года мы погрузили свою аппаратуру на автомашину и поехали в Улан-Батор через монгольские Баян-Тюмен и Ундерхан. В Ундерхан прибыли в 12 часов ночи. А морозы в это время уже были за 30 градусов. В столовой ко мне подошел красноармеец: - Ты Ветров? - Да, - говорю. - Ваш командир велел принести ему ужин. Я отвечаю: - Передай командиру, что лакеи отменены в 1917 году. А дело было в том, что лейтенант Кострома был одет в полушубок, валенки, и сидел в кабине автомашины, а я в шинели и сапогах – в кузове. К тому же в тот момент я не мог от холода свести вместе пальцы рук и отогревал их горячей чашкой. 7 ноября мы поехали на автомашинах на парад, который принимали Жуков и Чойбалсан. 11 ноября меня вдруг вызвал комиссар батальона капитан Чалый. Когда я представился, он стал выпытывать, как, дескать, идет служба. Я ответил: отдыхаю, мол, хожу в увольнение. Тогда он прямо спросил, что у меня случилось в Ундерхане с командиром роты. Я и рассказал, напомнив, как Кострома сам нас учил, что он командир только в строю, а после команды «разойдись» является таким же красноармейцем, как и все… Вскоре меня перевели в старшие телеграфисты, и моя жизнь резко изменилась. Например, я мог взять увольнительную в любое время, когда был свободен от работы. К зиме 1939 года меня и другого старшего телеграфиста по фамилии Иванов направили работать на монгольский радиотелеграф. Мы с двумя машинистками дежурили по очереди по 12 часов. Кроме того, мне часто приходилось налаживать связь на учениях. Так и прошел почти всю Монголию до ее границы с Китаем, побывал и в горах с авиацией. А однажды мы попали в «долину смерти», куда монголы вывозили покойников, завернутых в простыни, и оставляли прямо на земле… Своеобразная жизнь монголов была непривычной для нас. Довелось мне попасть в аул из семи юрт. В одной из них я обнаружил мужчину и семилетнего ребенка. Девочка была очень грязная, я зачерпнул кружку, вторую, и еле смыл засохшую грязь с ее лица. Тут мужчина начал ругаться на меня, мол, переводишь зря драгоценную воду, которую они привозят в бурдюках за семь километров из колодца. А когда он пригласил меня есть почти сырую баранину из только закипевшего казана, я не смог проглотить ни кусочка. Тогда он засмеялся и рассказал, что обычно в степи они едят мясо, нарезанное пластинками и хранящееся под седлом на теле коня, когда оно хорошо пропитается лошадиным потом. После возвращения с Халхин-Гола один красноармеец из нашей роты – Павел Долгих, родом из Оренбургской области – сошел с ума, и его комиссовали. Так же, как и Николая Найденова из Бузулука, и Сатыбалды из Башкирии, которые заболели непонятной и неизлечимой болезнью. У Найденова полностью высохли конечности, а у Сатыбалды одна нога стала короче на пять сантиметров. И это не сказки. Были и другие трагические случаи. Наверное, неслучайно мы давали расписку о неразглашении военной тайны, и даже родители не знали, где и как мы служили. Впрочем, такая же обстановка секретности сопровождала меня и во время Великой Отечественной войны в составе полка «Нормандия-Неман»… Ундэрхан (монг. Өндөрхаан) - город в аймаке Хэнтий Монголии, расположен в 290 км к востоку от Улан-Батора. Население Ундэрхана по состоянию на 2004 год составляет около 15000 человек и жители преимущественно работают, обслуживая региональный центр провинции. География Ундэрхан расположен в одной географической зоне с муниципалитетом Керулен и является одной из самых густонаселённых частей аймака Хэнтий. Ундэрхан считается вторым из самых холодных городов в Монголии. Он граничит с рекой Керулен и располагается на ничем незащищённой широкой плоской равнине. Зимой, когда река замерзает и ветры продувают открытую степь, температура быстро падает до -40°С (без учёта охлаждения ветром). Экономика Важной для экономики города является добыча угля, а на 53 км восточнее Ундэрхана расположен каменноугольный бассейн Чандагана Тал. Для развития экономических проектов, размещённых в Ундэрхане, действует программа развития ООН, направленная на укрепление городских, пригородных и сельских деловых связей с тем, чтобы снизить уровень безработицы в регионе. Транспорт Аэропорт Ундэрхана (с кодом UNR/ZMUH) имеет одну грунтовую взлётно-посадочную полосу и обслуживает регулярные рейсы в Улан-Батор и из него. Ожидается завершение асфальтированной полосы. Город является транспортным узлом, соединяя Улан-Батор и Чойбалсан.

Боевой путь

Воспоминания

Отец рассказывал, что тяжело пришлось в Венгрии у озера Балатон, когда немцы попытались перейти в наступление крупными силами с тяжелыми танками. Их ИАП (истребительный авиаполк) находился вблизи линии фронта и кроме обычных штурмовок и бомбёжек с воздуха, когда прорвавшиеся было вперёд немецкие части были остановлены и окружены - немцы стали отходить назад на запад, вырываясь из окружения. Однажды ночью в Венгрии у озера Балатон, большая группа немцев вышла из тылов РККА и наткнулась на прифронтовой аэродром 848 ИАП, который имел только прикрытие от авиации врага. Немцы стали прорываться через аэродром, смяв средства ПВО. И отец вместе с другими техниками и авиаспециалистами побежали к истребителям Ла-5Ф. Летчики забрались в кабины истребителей, а остальные своими плечами подняли хвостовые стабилизаторы и по командам летчиков из открытых кабин стали направлять пушки и пулемёты истребителей на атакующих нацистов. И так вот смекалка помогла помогла им отбиться от врага в казалось бы безвыходной ситуации.

После войны

После войны, уже со второй половины 1945 года, его часть базировалась в Станиславе (Ивано-Франковске), откуда его направили на учебу (осваивать новую технику) в Ригу на КУСТ (курсы усовершенствования СТ), 18.08.48 – 15.08.49 г.г. В 1945 году он познакомился с Палютовой Евгенией Ивановной и в начале 1946 года они поженились. Снимали квартиру в Станиславе по ул. Панфиловцев,8, кв.1. В конце декабря того же года у них родилась дочь Светлана. В конце 1949 года после окончания КУСТ в Риге его направляют служить в Германию, где он проходил службу в ГСОВГ (Группа советских войск в Германии), в/ч 13702 на острове Пенемюнде (ранее тут фашисты испытывали свои ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2). Возможно, служил на аэродроме, с которого Девятаев и ещё 9 узников концлагеря угнали немецкий бомбардировщик Хейнкель-111 и перелетели на нём на освобождённую территории. В Германии служил также в городке Финов, до конца 1953 года. Раз в год приезжал к семье в отпуск. В начале лета 1954 года, после возвращения в Станислав, его переводят на службу в Грузинскую ССР, в в/ч 40501 (982 ИАП), где он служил до середины 1961 года. По «хрущёвскому сокращению» советских вооруженных сил он был отправлен в запас с должности инженера полка по авиавооружению, в звании «майор технической службы». В 1969 году, уже в Хмельницком, ему предлагали восстановление на службе в военной авиации с тем, чтобы в звании подполковника направиться в часть на Курильские острова. Но мой отец отказался от «столь заманчивого» предложения. Находясь на пенсии, он прошел подготовку как специалист холодильного оборудования в Харькове, некоторое время обслуживал холодильное оборудование министерства торговли УССР в Хмельницком, а с 1967 года работал старшим мастером КИЦ (Контрольно-измерительного центра) ХРТЗ (Хмельницкого радиотехнического завода), особо режимного, оборонного предприятия, выпускавшего радиоэлектронное оборудование для советской военной авиации. В 1976 году, работая на ХРТЗ, мой отец Тимофеев Владимир Матвеевич после первого инфаркта ранним утром седьмого октября попал в Горбольницу Хмельницкого, где после второго инфаркта 15 октября скончался.