Алексей

Степанович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

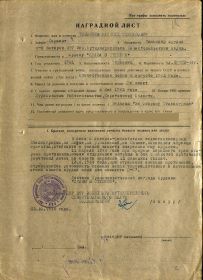

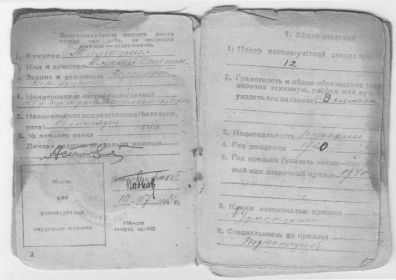

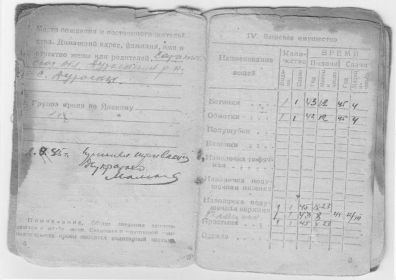

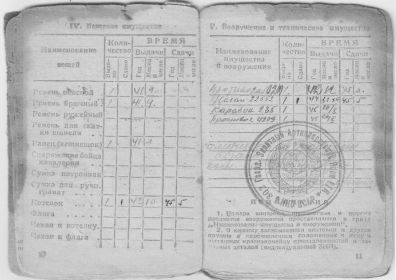

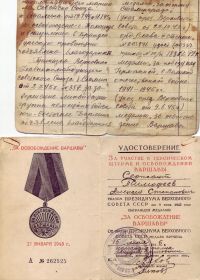

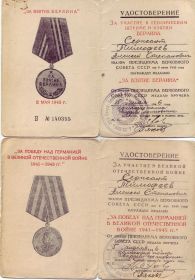

Тимофеев Алексей Степанович 1920г.р.

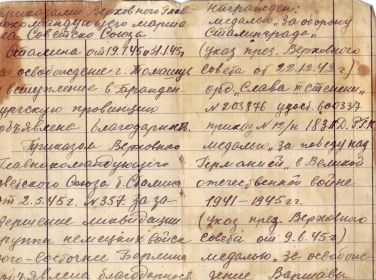

Звание: сержант

в РККА с 1940 года Место призыва: Дурасовский РВК, Саратовская обл., Дурасовский р-н

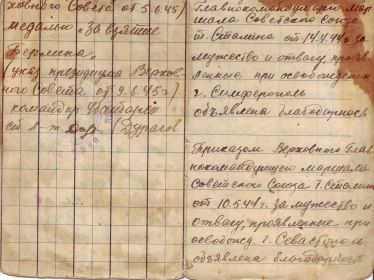

20.01.1943 - Сталинградский Фронт

20.03.1943 - 4-й Украинский фронт

12.06.1944 - 1-й Белорусский фронт

Начал службу в Забайкалье прослужил больше года но в связи с активными боевыми действиями, его дивизию начали перебрасывать. По словам Алексей Степановича, "Он не погиб в первые дни войны только потому что их дивизию перебрасывали из Забайкалья".

Боевой путь

Бомбовый дождь их не сломил

Во 2-й гвардейской Барановичской Краснознаменной ордена Александра Невского зенитной артиллерийской дивизии воевали два Героя Советского Союза: командир пулеметного взвода младший сержант Александр Казаков и командир полка подполковник Иван Егоров.

Командир гвардейского полка

Иван Клавдиевич — наш земляк, он родился 4 января 1908 года в деревне Ножкино Удомельского района. Большая старинная деревня протянулась вдоль правого берега Мсты и всегда была местом очень оживленным, поскольку через нее целую тысячу лет проходил водный путь из Центральной России к Новгороду, а затем к Петербургу.

Иван окончил начальную сельскую школу и до шестнадцати лет работал на малой родине подпаском и пастухом. Его деревня находилась поблизости от железнодорожной станции Мста, и, подобно многим землякам-подросткам, юноша решил попробовать городской жизни: переехал по «железке» в уездный город Вышний Волочек и устроился рабочим на текстильную фабрику. В 1928 году он оказался в Ленинграде, где стал работать на заводе «Знамя труда» — старейшем в стране производстве по изготовлению сантехнической арматуры.

Через год Ивана Егорова призвали в Красную Армию, и с тех пор он не снимал военную форму до ухода в запас в 1953-м. В эту четверть века уместились все главные события его жизни. В 1935 году наш земляк окончил Севастопольское училище зенитной артиллерии и служил на офицерских должностях, а с первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боях в составе действующей армии.

Его 1068-й зенитно-артиллерийский полк воевал под Сталинградом и после ожесточенных боев и потерь 2 февраля 1943-го был выведен в резерв — в день победоносного завершения Сталинградской битвы. А уже 26 апреля, доукомплектовавшись, он вновь вошел в строй и стал готовиться к летней кампании. В составе 13-й армии генераллейтенанта Николая Пухова зенитчики 1068-го полка участвовали в битве на Курской дуге. В дальнейшем 13-я армия в ходе Черниговско-Полтавской операции стремительно продвинулась до Днепра и первой из всех советских армий форсировала великую реку. Во время битвы за Днепр полк в сентябре 1943-го был преобразован в 303-й гвардейский.

Иван Егоров прошел в нем путь от начальника штаба дивизиона до командира полка. В составе Воронежского и 1-го Украинского фронтов полк участвовал в освобождении Правобережной Украины и наступательных боях в Белоруссии, где за мужество и отвагу, проявленные в стратегической наступательной операции «Багратион», 2-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия получила 27 июля 1944 года почетное наименование «Барановичская». Большой вклад в эти боевые успехи внес 303-й зенитный полк, которым командовал подполковник Егоров.

В преддверии решительного наступления на Варшавско-Берлинском направлении их дивизия под командованием генерал-майора Романа Дзивина была передана 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Николая Берзарина и вошла в состав 1-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Когда в середине января 1945-го долгожданное наступление началось, зенитный полк Ивана Егорова сумел отразить налеты вражеской авиации на авангарды армии, взламывавшей с Магнушевского плацдарма на западном берегу Вислы укрепления противника в полосах его обороны.

Член Военного совета 5-й ударной армии генерал-лейтенант Федор Боков издал в 1985 году книгу воспоминаний «Весна Победы». Как любой политработник, он щедро поливал повествование идеологическим сиропом, но при навыке работы с такими текстами истинную суть событий понять и оценить можно.

Автор пишет, что в состав передового отряда 5-й ударной армии генералом Берзариным были отобраны лучшие части: 1006-й стрелковый полк подполковника Терехина, 220-я

отдельная танковая бригада полковника Пашкова, 89-й отдельный тяжелый танковый полк подполковника Жилы, 507-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк подполковника Дмитриева, 360-й отдельный самоходноартиллерийский дивизион майора Жаркова, два минометных дивизиона, 303-й гвардейский зенитно-артиллерийский полк нашего земляка подполковника Егорова и роты саперов. Мы скрупулезно перечисляем эти части, поскольку именно их бойцы и командиры первыми из всех советских воинов ступили на землю Германии. Общее командование передовым отрядом осуществлял полковник Харитон Есипенко.

За первые пять суток непрерывного движения, с 19 по 23 января, передовой отряд прошел 370 километров, израсходовав все горючее и боеприпасы. Пришлось сделать двухдневную остановку и организовать отдых, ремонт техники и вооружения.

26 января передовые подразделения отряда с ходу переправились через реку Нетце и вышли на территорию Германии. Стремясь остановить дальнейшее продвижение наших войск, гитлеровское командование стало интенсивно перебрасывать сюда резервы. Но на следующий день передовой отряд с ходу преодолел сильный оборонительный рубеж гитлеровцев — Померанский укрепленный район, завязав длившийся всю ночь бой за город Лукатц Крейц. Немцы цеплялись за каждый участок местности, и порой им удавалось сдержать наше наступление на несколько часов, а то и на день.

Ловушка не сработала

В городе Фридеберге фашисты устроили ловушку, впустив наши части поздно вечером на его улицы без единого выстрела, а затем открыв огонь со всех сторон и перекрыв отряду выходы из города. Наши танкисты, артиллеристы, пехотинцы и саперы заняли круговую оборону. Но силы были неравны, и требовалось принять нестандартное решение, не дожидаясь рассвета, когда преимущество врага станет особенно очевидным. И полковник Есипенко нашел такой выход, решив прорываться не в направлении главных сил 5-й ударной армии, на что рассчитывали гитлеровцы, а на запад — к городу Ландсбергу. Он быстро сосредоточил на западной окраине Фридеберга танки и артиллерию и под прикрытием их огня направил в прорыв все силы отряда. Противник не ожидал этого и разомкнул кольцо, а наш отряд рванулся к Одеру. Силы были уже на пределе, но отряд обошел Ландсберг и после стремительного 70-километрового броска к рассвету 31 января вышел к реке.

В ходе операции создалось своеобразное положение. Вырвавшись далеко вперед, 5-я ударная вплоть до Одера наступала с открытыми флангами. Но риск был оправданным, поскольку к концу января враг располагал здесь ограниченными силами, а его отступающие части не успевали закрепиться на рубежах обороны.

В 8 часов утра 31 января батальоны майоров Платонова и Чередника в пешем строю по тонкому льду пересекли реку и захватили небольшой плацдарм на участке Киниц—Рефельд, приступив к созданию обороны. Танки и основную часть орудий не удалось сразу же переправить на западный берег, поскольку лед был слишком слаб. Они заняли позиции на правобережье в готовности прикрыть огнем действия авангарда. А наши воины на плацдарме приспособили под огневые точки подвальные помещения каменных домов, вырыли окопы, использовали для обороны прибрежные дамбы.

Вечером противник начал воздушную разведку, и зенитчики подполковника Егорова сбили два самолета. Немцы спешно, в течение ночи, перебросили подкрепления, и с рассветом 1 февраля начались непрерывные атаки наземных войск и мощные налеты авиации на плацдарм. Городки Киниц и Амт-Киниц превратились в груды развалин. Наши зенитчики сбили еще несколько вражеских самолетов.

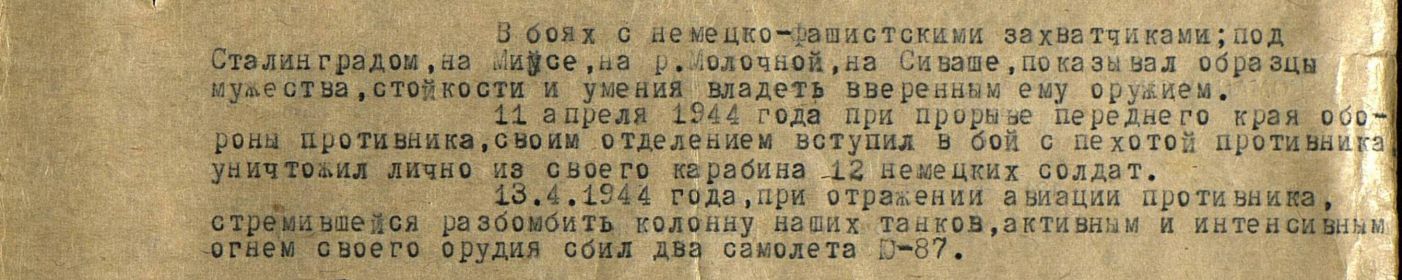

Описание совершенного подполковником Егоровым подвига известно нам в основном по тексту представления его к званию Героя Советского Союза. В наградном листе зафиксировано, что за 1 февраля 303-му гвардейскому зенитному полку пришлось отразить 36 массированных авианалетов. А на следующий день немцы бросили в контратаки еще большие наземные силы при поддержке нескольких сотен бомбардировщиков и истребителей. 303-й зенитный полк понес большие потери, но выстоял. Командир получил контузию, но не покинул боевые порядки полка и продолжал командовать, распределяя оставшиеся силы по двум направлениям — для отражения воздушных налетов и для уничтожения наземных целей: танков, орудий и живой силы противника.

За две недели наступления, с 19 января по 3 февраля, зенитчики 303-го гвардейского зенитного полка сбили 30 самолетов, уничтожили 250 и взяли в плен 200 фашистов.

К Дню Победы число сбитых полком только в 1945 году самолетов

достигло 105.

31 мая 1945 года гвардии подполковнику Ивану Клавдиевичу Егорову было присвоено звание Героя Советского Союза.

* * *

По окончании боевых действий наш земляк остался на военной службе, окончив в 1949 году Евпаторийскую высшую офицерскую командную школу ПВО. Но последствия двух ранений и контузии вынудили полковника Егорова выйти в 1953 году в запас. Он жил в Баку, где скончался 12 октября 1973 года и похоронен на Аллее почетных захоронений столицы Азербайджана.

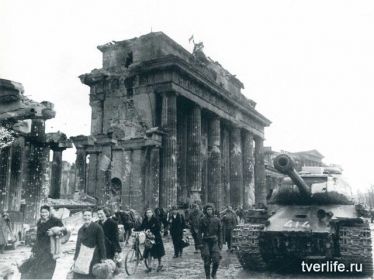

В центре немецкого городка Киниц ныне находится мемориал, украшением которого является танк-памятник T34/85, принимавший участие в боях на плацдарме в составе передового отряда 5-й ударной армии зимой 1945-го.