Владимир

Прокопьевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Мой отец Сметанин Владимир Прокопьевич родился 26 ноября 1926 года в г. Обдорске (Салехард).

За много лет до начала Октябрьской революции его прадеды перехали из-за Камня (Уральские горы) из Коми республики, Ижемского района, села Мухча в город Обдорск (Салехард). Люди они были зажиточные, имели свыше трех тысяч голов оленей. Но со слов бабушки Хатанзеевой Федосьи Андреевны (со стороны мамы), которая была в этом семействе работницей – следила за домом, нянчила детей, – к своим работникам они относились хорошо. Каждый пастух имел в стаде своих оленей, выделенных им хозяином.

Прозвище хозяина было Фурлет, у него была дочь Татьяна. Говорят, что она была очень красива, когда шла по городу, ей говорили: «Красавица, продай глаза». Вот эта Татьяна Канева и стала матерью нашего отца. В Обдорске жили они в районе старой сберкассы. В нашей семье существует легенда, что когда прадед Фурлет узнал о приближающемся раскулачивании, он зарыл где-то на Ангальском мысу сундук с разным богатством, среди которого были и слитки золота, как вспоминала Федосья Андреевна, этот сундук едва несли четверо работников.

Когда в Обдорске началось кулацкое восстание, прадеда раскулачили и отправили вместе с другими раскулаченными на баржах куда-то в сторону Тобольска, больше его не видели. Прабабушка умерла от чахотки, а родители папы перебрались в селение Бабиково, которое находилось в семи километрах от нынешнего села Катравож. Там и прошло детство Владимира Прокопьевича Сметанина.

Володя рос очень ласковым, даже его мама говорила, что надо было ему родиться девочкой. Но в тоже время он был очень подвижным, везде все успевал, не зря и прозвище у него было – Сырчик (в переводе с зырянского языка – маленькая шустрая птичка-трясогузка). В семье Прокопия Яковлевича Сметанина их было три сына, папа – средний. Хозяйство они держали небольшое: корова, да лошадь. Дети во всем помогали родителям. Когда пришла пора идти в школу, а школа находилась в образовавшемся после объединения нескольких близлежащих поселений п.Катравож, детей-зырян в интернат при школе не зачисляли, и ребятишкам приходилось каждый день отмахивать семь километров два раза в день: утром – в школу, вечером – домой, да на обратном пути захватывать еще и мешок с хлебом. Но учились старательно. Отец закончил начальную школу в п.Катравож на «хорошо» и «отлично» и после четвертого класса поступил в Салехардское национальное педагогическое училище на учителя начальных классов. Но проучившись четыре месяца – сбежал, т.к. отец его работал в п.Катравож – бессменный бухгалтер, целыми днями в конторе, мать в колхозе, он и сбежал, чтобы помогать дома по хозяйству. За ним приезжал учитель из педучилища, потому что Володя был одним из лучших учеников, но он не вернулся. О чем впоследствии очень сожалел.

А потом началась война. Владимиру Прокопьевичу тогда было 14 лет. В 1942 году его и еще шестерых парней-зырян отправили в Березовский район, в ФЗО (фабрично-заводское обучение) на добычу и переработку рыбы. Там они проработали почти полтора года, работали наравне с взрослыми, голодали. Кормили их плохо, в основном тем, что оставалось от переработки рыбы, часто бегали они по помойкам и собирали очистки от картофеля, чтобы «сдобрить» уху в котле. Отец, вспоминая это время и военную пору, когда они резали кирзовые сапоги, сшитые из свиной кожи, на полоски и жевали их, всегда внушал нам, детям, как бережно нужно относиться к еде, хлебу.

После ФЗО, когда Володе исполнилось семнадцать с половиной лет, он, прибавив себе полгода, запросился на фронт. Весной 1944 года четверо друзей из селения Бабиково были призваны в ряды действующей Армии: Володя Сметанин, Саша Канев, Саша Терентьев, Яков Бабиков. Володе до восемнадцати лет не хватало полгода…

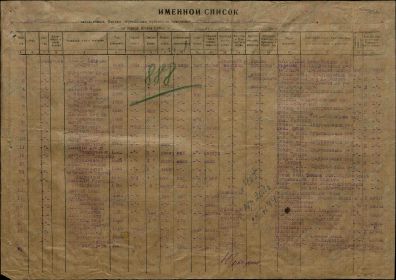

В.П. Сметанин воевал на I Украинском фронте в легкоартиллерийской бригаде РГК (резерв главнокомандующего), состоящей из 3х полков. В полку под номером 1153, Первом дивизионе, 3 батарее радиотелеграфистом, также был связным. Дошел до Берлина, имеет награды. Демобилизован из рядов Красной Армии был в конце октября 1950 года.

Из семьи Сметаниных сражаться за Родину с фашистскими захватчиками ушли трое: в начале войны – отец Прокопий Яковлевич, в 1943 году – его старший сын Николай, а затем в 1944 году и Володя. Их мать и жена Татьяна Николаевна, как и тысячи женщин той поры трудилась в тылу, надеясь, ожидая с Победой своих любимых. Когда потребовалось, не колеблясь, сдала все свои сбережения, золотые украшения в Фонд Защиты Родины. И она дождалась! Сыновья и муж вернулись с войны с Победой!

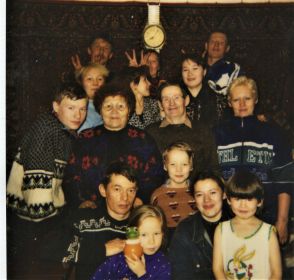

После демобилизации отец ездил по оленеводческим стадам в качестве учетчика. В 1955 году женился на дочери бывшей работницы своего деда – Варваре. Вместе они вырастили и воспитали восьмерых детей. К своим детям, папа всегда относился с заботой, любовью и нежностью. Находил время и уроки с нами учить, и в лес на природу вывести, поиграть, приобщал нас к труду. Жену свою, нашу маму, жалел, старался помочь по дому, детские вещи постирать для него не составляло труда, а уж уху умел варить даже лучше, чем мама.

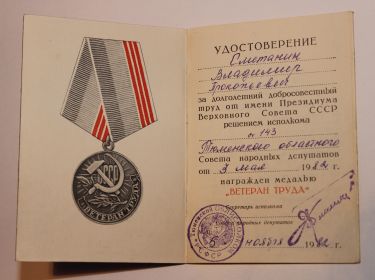

Отец наш был очень трудолюбивым, ответственным, веселым. Никогда не проходил мимо несправедливости, то, о чем думал, всегда высказывал прямо в глаза, не любил льстить и не искал легких путей в жизни. Долгое время он работал рыбаком в Катравожском рыбоучастке, был кочегаром, за добросовестный труд имел грамоты, был ударником коммунистического труда, получил медаль «Ветеран труда». Работая в центральной котельной поселка Владимир Прокопьевич заработал себе угольную болезнь, отхаркивал черной слизью, кожа с него облазила клочьями. Но немного подлечившись, снова встал к печи. Уже будучи на пенсии он работал завхозом в детском саду, и только после перенесенного обширного инфаркта, оставил работу, но трудиться продолжал, теперь уже дома: рыбалка, сенокос… Даже в последний год жизни, тяжело больной, сожалел, что не может трудиться. Привыкшему к работе с раннего детства, она стала необходимой потребностью.

И есть ли такой на свете человек, как папа, который бы целый год, съедая в день по паре ложек жидкой каши и нескольких глотков воды, пел бы песни. А он пел и шутил.

Сметанина Владимира Прокопьевича не стало 20 апреля 2000 года, но он жив в нас, в своих детях, внуках и правнуках, которые его любили и любят. В память о нем внук Сметанин Прокопий Владимирович написал стихотворение «Посвящается моему дедушке», дочь – Коновалова Татьяна Владимировна написала стихотворение «День Победы», посвященное ветеранам, внучка Ирина и дочь Бухарова Светлана Владимировна посвятили ему рассказ-быль «История моего рода». Жена Владимира Прокопьевича, наша мама, Сметанина Варвара Ивановна, бережно хранит фотографии папы, его награды.

Боевой путь

и Когда началась Великая Отечественная война папе было четырнадцать лет. Но, несмотря на юный возраст, весной 1942 года свой вклад в Победу он начал в ФЗО (фабрично-заводское обучение) в Березовском районе, на добыче и переработке рыбы, которую отправляли на фронт. Мальчишки работали наравне с взрослыми: тянули невод, стоя по колено в леденящей воде, разделывали и солили рыбу. Они сильно голодали, кормили их в основном тем, что оставалось от переработки рыбы, дети бегали по помойкам и собирали очистки от картофеля, чтобы сдобрить «уху» в котле, приходилось и кирзовые сапоги, сшитые из свиной кожи, резать на полоски и жевать, хотелось хоть как то заглушить голод. Но мальчишки не жаловались, знали, что их работа важна для Победы.

6 января 1942 года Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке». Предстояло в течение года удвоить, а затем утроить уловы рыбы. Весной 1942 года к десяти фронтам Великой Отечественной войны добавился еще один – рыбный. На рыбном фронте Володя трудился почти полтора года.

Зимой 1944 года, прибавив себе полгода, Владимир Прокопьевич прибыл в военкомат. Весной этого же года он и его четверо друзей из селения Бабиково были призваны в ряды действующей Армии: Володя Сметанин, Саша Канев, Саша Терентьев, Яков Бабиков. Володе до восемнадцати лет не хватало полгода….

Первую службу В.П. Сметанин начал нести под г. Новосибирском, станция Пассет. Они с друзьями попали в минометную часть, где обучались до августа. В августе их часть в составе маршевой роты направились на передовую.

Но, не доезжая до г. Москвы, эшелон был повернут на Калугу. Там друзья разлучились: Якова Семёновича Бабикова направили в одну часть, Александра Прокопьевича Канева и Александра Ивановича Терентьева в другую. Владимира Прокопьевича оставили в г. Калуге в 111 запасном полку. Больше друзья не встречались, два Сашки навсегда остались молодыми, пали в боях за Родину.

В.П. Сметанин в 111 запасном полку продолжал обучение до сентября месяца. В сентябре половина запасного полка была отправлена на фронт, другая половина, в которой находился Владимир Прокопьевич была отправлена на станцию Луга, где формировалась легкая артиллерийская бригада РГК (резерв главнокомандующего), состоящая из 3х полков. В.П. Сметанин попал в Первый дивизион, полк под номером 1153, 3 батарею радиотелеграфистом, также был связным. В конце октября полк снялся и был отправлен на передовую. В Польше под городом Краковом эшелон с солдатами I Украинского фронта разгрузился и пошел своим ходом на передовую.

На войне телефонисты, связисты обеспечивали проводную связь, неоднократно исправляя порывы кабеля под ураганным огнем противника. Бывали дни, когда они устраняли до 30-40 повреждений, а когда не было возможности восстановить связь, превращались в пеших связных, доставляя распоряжения и донесения.

Подвиг связиста - особый подвиг, далекий от внешнего эффекта. Ну что, на первый взгляд, героического в том, что линейный надсмотрщик или телефонист неоднократно исправляет под огнем противника поврежденную линию? Что героического в работе радиотелеграфиста, буквально вылавливающего сигналы нужной ему радиостанции в хаосе сигналов множества других станций? Но, если присмотреться к действиям воина-связиста в боевой обстановке, нетрудно заметить, что его работа и, главное, значимость ее результатов далеко выходят за рамки одиночного подвига. От четкой работы связистов зависят быстрота и своевременность передачи донесений, распоряжений, приказов и команд, наибольшая потребность в передаче которых возникает именно в условиях напряженного боя, особенно в критических ситуациях. Поэтому труд связиста на войне - необходимый, почетный и ответственный, от него часто зависит успех боя и всей операции.

В конце 1944 года полк в котором служил Владимир Прокопьевич был преобразован в 175 легкоартиллерийскую бригаду РГК, она принимала участие в фронтовых и армейских стратегических наступательных операциях:

*Висло-Одерской наступательной операции (12.01 – 03.02.1945 года), в ходе которой советские войска 17 января 1945 освободили Варшаву.

*Нижне-Силезской наступательной операции (08.02 – 24.02.1945 года), форсирование реки Нейсе.

* Верхне-Силезской операции (15.03 – 31.03.1945 года), целью ее являлся разгром оппельнско-ратиборской группировки немцев и выравнивание фронта.

*Берлинской операции (18.04 – 02.05.1945 года), взятие Берлина, выход на Эльбу и соединение с союзниками.

Полк без остановок, с тяжёлыми боями, день и ночь шёл по направлению к Берлину. 1 Украинский фронт наступал непрерывно 44 дня и прошёл с боями от 500 до 700 километров. В среднем за каждые сутки войска продвигались на 16 километров. Вспоминая Висло-Одерскую операцию, И.С. Конев писал: «В моей душе навсегда сохранилось чувство глубочайшей благодарности, уважения и преклонения перед солдатами и офицерами, которые, казалось бы, сделав все, что в силах человеческих, при наступлении от Вислы до Одера, все-таки на следующий день с неослабевающим мужеством вступили в новые ожесточенные семнадцатидневные бои, приведшие их на подступы к фашистскому Берлину». Висло-Одерская наступательная операция по существу, без всякой передышки переросла в другую Нижне-Силезскую. Верхне-Силезская операция левого крыла 1-го Украинского фронта, продолжавшаяся шестнадцать суток, положила конец стремлениям немцев вернуть Силезский промышленный район и прорваться к Бреслау.

Битва за Берлин в апреле 1945 года стала завершающим сражением Великой Отечественной войны, она закончилась окончательным разгромом Германии и капитуляцией ее войск. 25 апреля 1945 года недалеко от немецкого города Торгау, в 75 километрах от Берлина, войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. Это событие вошло в историю как встреча на Эльбе.

После взятия Берлина перед войсками 1-го Украинского фронта была поставлена новая задача: разгромить группу армий генерал-фельдмаршала Шернера и освободить Чехословакию, часть войск была переброшена туда. 9 мая, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам 1-го Украинского фронта, освободившим столицу союзной нам Чехословакии – Прагу.

Бригада, в которой служил В.П. Сметанин, весь остаток мая стояла в Германии, вела борьбу с недобитыми фашистами. А в начале июня 1945 года была переброшена в Венгрию, где базировалась в населенном пункте Хаймашкер. Там бригада находилась до февраля 1946 года.

В начале февраля 1946 года на 18 судобакерах, через Западную Украину прибыли на большую узловую станцию г. Фастов (под Киевом), там бригаду расформировали.

Владимира Прокопьевича направили на Дальний Восток, в Еврейскую Автономную область на пересыльный пункт г.Беребеджан. В.П. Сметанин был взят в отдельный зенитный дивизион, стоявший на станции Бикин. К концу 1947 года дивизион погрузился в поезд и отправился в г. Владивосток. А уже в начале 1948 года Владимира Прокопьевича и его боевых товарищей погрузили на пароход «Ташкент» и через пятнадцать дней они прибыли на Чукотку, в бухту Провидение.

На Чукотке Владимир Прокопьевич Сметанин служил до сентября 1950 года, оттуда и был демобилизован. Домой приехал в конце октября 1950 года.

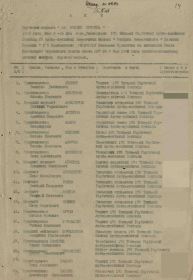

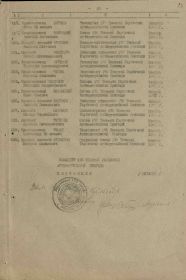

Владимир Прокопьевич имел Правительственные награды и юбилейные медали:

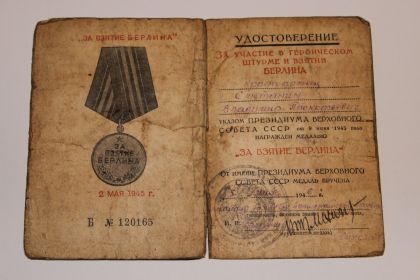

Медаль "За взятие Берлина"

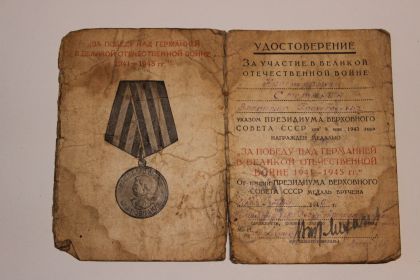

Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг""

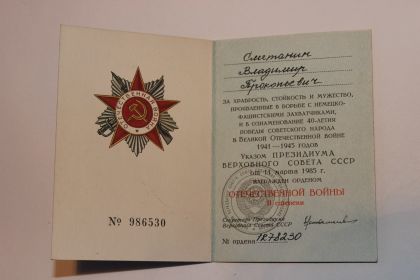

Орден Отечественной войны II степени

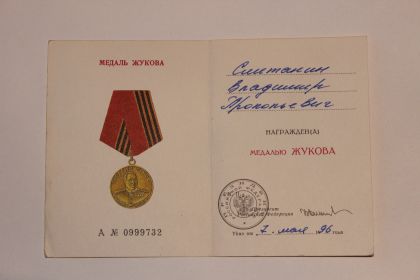

Медаль Жукова

«XXX лет Советской Армии и Флота»

«Сорок лет Победы в Вов 1941-1945 г.г.»

«50 лет Победы в ВОв 1941-1945 г.г.»

«60 лет Вооруженных сил СССР»

«70 лет Вооруженных сил СССР».

Воспоминания

Посвящается нашему отцу и дедушке Сметанину Владимиру Прокопьевичу

Посвящается моему дедушке Сметанину Владимиру Прокопьевичу

Ты не дожил до дня Победы Двадцать дней,

Хотя просил судьбу быть милосердней,

Хотел ещё хоть раз Победы праздник

Встретить. Но не сбылось…

Отец и брат в ту страшную годину

Отчизну защищать ушли.

Пришёл и твой черёд

Проститься с мамой,

Примерив на себе все ужасы войны.

Идя на фронт,

Ты, в восемнадцать лет,

Уверен был, что наш народ великий

Спасёт весь мир от вражеской чумы

И снова будет он зелён и светел.

Ты был связным артиллерийского полка,

С боями шёл до самого Берлина,

Как часто мы просили у тебя:

«Скажи, скажи, ну, как там, Страшно было?». Т

ы не любил рассказывать об этом,

Лишь иногда блеснувшая слеза,

Понять давала,

Что на полях сражений

Остались навсегда твои друзья…

…Ты так хотел любимый праздник встретить,

Ещё хоть раз.

Но не сбылось, судьбу не обмануть.

Не дожил двадцать дней До праздника Победы,

Тебя мы провели в последний путь…

Прокопий Сметанин

День Победы

День Победы – это праздник счастья,

Праздник нестареющей души.

Подарили нам его, отвоевали

Наши деды, дяди и отцы.

В этот день великий ветераны,

Посидят у Вечного огня,

Вспомнят тех, с кем вместе воевали,

Тех, кто не дошел до радостного дня.

Вспомнятся тяжелые те годы,

Долгие, упорные бои,

Где веселые курносые мальчишки

Навсегда остались молоды.

Вы Отчизну нашу сохранили,

Мир и радость людям принесли.

Счастья вам, здоровья, ветераны!

Низкий вам поклон, фронтовики!

Татьяна Коновалова

Молодому радисту В.Сметанину посвящается

«Чайка, чайка! Приём! Приём!» -

Он выкрикивал под обстрелом.

А ночами ему снился дом,

Бабиково в тумане белом.

Мамы ласковые глаза,

Еле слышный молитвы шёпот:

«Богородица, убереги!

Сердце рвут моё ветры разлуки,

Я тоскую от них вдали,

И река ждёт их сильные руки.

Полный невод рыбой набьёт,

Вон над речкой как чайки стонут…»

«Чайка, чайка! Приём! Приём!»

Сквозь смертельный огонь раздаётся.

«Мама, мама! Ты верь и жди,

По молитвам спасение дается.

Светлана Бухарова

Рассказ – быль «История моего рода»

Рассказ – быль «История моего рода»

Светлана Бухарова

Ирина Сметанина

Давным — давно это было. Уж и нет в живых тех, кто мог бы поведать об этом. Но так уж случилось, что двинулась семья Якова Сметанина, род которого имел прозвище «Чегыр» (кость), из Ижемского района, с. Мухча, что в Коми Республике. Из-за Камня, так Уральские горы величали, двинулась, да и обосновалась в городке Обдорске, стоящем на Оби-матушке. Кто его знает, может там их родичи жили — обитали, а может просто прибило их в те края, как судёнышко, водой обской студёной. По рассказам Вокуевой Матрёны Егоровны, их два брата прибыло Нифан Яков (наш прадед) и Нифан Петр (дед Матрёны Егоровны), а всего у их отца было девятнадцать детей от трёх жён, вот и посчитай, сколько родных по крови душ по свету разбросано…. Семейство не из бедных было, оленей имели достаточно. Сами не пасли, на то у них работники имелись. Но, как сказывали старые люди, к работникам своим Сметанины относились уважительно: ели-пили за одним столом, каждый из них имел своих оленей, выделенных хозяином. В ту пору в Обдорске жил Николай Канев, по прозвищу «Фурлет» (иногда его звали «Дик Фурлет»), когда - то и его семейство из-за Камня перевалило. Каневы тоже людьми были зажиточными, и была у него дочь — красавица, по имени Татьяна. Особенно хороши были ее глаза. Говорили, порой бывало, идет она по городку, а люд приезжий так и залюбуется: «Красавица, продай глаза…». Рано красавицу замуж выдали, но не успела женой побыть, мужа на фронт забрали, не вернулся он с Первой Германской войны, погиб. Вскоре свела ее судьба с Прокопием Сметаниным, то ли сосватали ее за него, то ли любовь в том большая замешана, кто поведает? Но недолгим было их тихое счастье, как искорка от костра в ночи вспыхнула, да погасла. После кулацкого восстания, отца Татьяны раскулачили и отправили, вместе с другими раскулаченными из Обдорска на баржах куда-то в сторону Тобольска, больше его не видели. Мать ее вскоре умерла от чахотки. До сих пор в семье Сметаниных существует легенда, что когда дед Фурлет узнал о приближающемся раскулачивании, он зарыл где-то на Ангальском Мысу сундук с разным богатством, среди которого были и слитки золота. Из воспоминаний Федосьи Андреевны Каневой (Хатанзеевой), этот сундук едва несли четверо работников. Тут, кстати сказать, в доме Фурлета жила девочка Федосья, он и фамилию ей свою дал — Канева, работницей она у них считалась, по дому управляться помогала, но жила в доме на правах родственницы, она то эту легенду-быль сохранила, да до потомков донесла, так как крепко связала ее судьбинушка с этим семейством, но об этом позже… Что случилось со старшими из рода Сметаниных и Каневых не известно, видно и их постигла участь, что была уготована многим зажиточным людям в то время. Все же можно сказать, что повезло Татьяне с Прокопием в то лихолетье. спасением им стал переезд в селение Бабиково. Обосновались молодые помаленьку, обжились: домишко срубили, хозяйство завели — корову да лошадь. Ребятишки у них, что грибочки из туеска — один за другим посыпались. Троих сынов народили, старшего нарекли Николаем, в честь деда Фурлета, среднего — Володей, а младшенького — Борисом. Детство и юность их в Бабиково прошли. Ребята росли сызмальства к крестьянскому труду приученные: сено накосить, картошку — репу посадить, рыбачить и на птицу мелкого зверя в лес сходить. Особо мать выделяла среди сыновей Володьку, очень уж ласковым он рос. Частенько она повторяла, что надо было б ему родиться девочкой. Но в тоже время самым подвижным среди сынов также был Володька — везде успевал, любая работа в его руках спорилась. Наверно поэтому и прозвище у него было «Сырчик» — маленькая шустрая птичка — трясогузка. Когда пришла пора мальчишкам в школу идти, а школа-четырехлетка находилась в поселке Катравож и детей зырян в интернат при школе не брали, бегали они туда с холщовыми мешками через плечо в любую погоду. Отмахивали дети по пять километров два раза в день: утром — в школу, вечером — домой, да на обратном пути захватывали мешок с хлебом. Учились старательно, Володя окончил школу на хорошо и отлично, его направили от школы в Салехардское национальное педагогическое училище учиться на учителя начальных классов. Отец очень хотел, чтобы сын в «люди» выбился, но сердце мальчишки рвалось домой, к маме. Еле выдержал он долгих четыре месяца и сбежал. Отец его в то время в поселке Катравож работал — бессменный бухгалтер, целыми днями в конторе, мать в колхозе. Он и сбежал, чтобы помогать дома по хозяйству. Учитель из педучилища за ним дважды приезжал, ведь он был одним из лучших учеников, но Володя не вернулся к учению. И уже став взрослым, часто об этом сожалел. После того, родители Володи переехали в селение Бабиково, туда же перебралась бывшая работница его деда — Федосья Андреевна Канева, она вышла замуж за Ивана Михайловича Хатанзеева, тоже бывшего работника семейства Каневых. В их семье родилось пятеро детей. Средней среди их дочерей была Варя — маленькая смуглая девчонка. На нее Володька и внимания то не обращал, а зря. Не ведомо ему тогда было, что эта девчонка все тяготы и радости жизни будет делить с ним до самой его смерти. А жизнь шла своим чередом. И вот, 1941 год. Война Великая началась. Когда узнали об этом, бабы в голос выли, мужики посуровели, а ребятишки враз взрослее стали. Не обошла черная туча и домишко Сметаниных. Первым снарядился в путь — дорожку, Родину защищать хозяин — Прокопий Яковлевич, на фронте он был пехотинцем. За ним ушел старший сын — Николай, на фронте он с неба бил фашистов. Володе в ту пору пятнадцать стукнуло, его, да еще шестерых парней — зырян отправили в ФЗО, в Березовский район на переработку рыбы. Мальчишки наравне с взрослыми работали: и невод тянуть, стоя по колено в леденящей воде, и рыбу разделывали, да солили. Строго следили за тем, чтобы ничего себе ребята не брали, а у них, глядя на рыбу в животах так и урчало. Голодали они сильно, кормили их в основном тем, что оставалось от переработки рыбы, по помойкам дети бегали и собирали очистки от картофеля, чтобы сдобрить «уху» в котле. Но не жаловались, знали, что их работа важна для победы. Почти полтора года Володя жил в Березовском районе. Домой приехал исхудавший, больной, зато снова рядом с мамой, которая отпаивала его парным молоком. Письма с фронта приходили редко, в доме Володя стал за старшего. По хозяйству управится и айда к матери в колхоз, там работал до седьмого пота. Однажды к ним в селение приехал из города человек с кличем: «Все для фронта! Все для Победы!», представился уполномоченным собирать для фронта ценные вещи, золото. Потянулись старухи и молодухи к нему, несли все самое ценное. Татьяна Николаевна одной из первых принесла все семейные сбережения, золотую цепочку с нательным крестиком, колечки. Она верила. что ее вклад ускорит Победу над фашистами, вернет в дом ее любимых мужчин. Не знала, Татьяна Николаевна, что скрытно от нее, Володька тоже готовится на фронт, уже и в военкомате в Обдорске побывал, прибавил себе полгода (ему в ту пору уже семнадцать с половиной исполнилось), запросился на фронт. Когда повестка Володе из военкомата пришла — не голосила мать, окаменела словно. Молча сына в дорогу собирала, только при прощании сказала: «Иди, коль надо, только уж быстрее возвращайтесь. Отца с братом встретишь — поклон передавай». Словно не на битву провожала, а в ближайшее село. Видно не осталось больше слез, выплакала, мужа со старшим сыном дожидаючись. К тому времени и младшенького Бориса в ФЗО забрали. Осталась мать совсем одна. Весной 1944 года ушел Володя из дома, сражался на I Украинском фронте, под командованием Верховного Главнокомандующего Г. К. Жукова, был связистом артиллерийского полка и радиотелеграфистом, дошел до Берлина. С боями шли солдаты до самой реки Одер, переправились на другой берег реки, занятый американцами, а 11 мая узнали, что война закончилось. Радости не было предела! И хоть отца и братьев дорожки фронтовые не пересеклись, но из коротеньких писем — треугольников Володя знал, что они живые! Счастье. Конечно, счастье, что мамка дождалась своих орлов из такой круговерти — все трое, живы и здоровы!!! Только вот вернулся Володя домой через долгих пять лет после Победы, в 1950 году. На Чукотке, в бухте Провидение границу от японцев охранял. Наградами никогда не хвастал, считал, что долг перед Родиной исполнял. Сразу после демобилизации в работу включился, учетчиком в оленьстадах ездил. А в 1955 году приметил все же он соседскую девочку Варю, вечеринку сыграли. И прожил Владимир с ней долгую жизнь, вырастив восемь детей, но об этом уже другая история.

После войны

В 1955 году наш отец Сметанин Прокопий Владимирович женился на Хатанзеевой Варваре Ивановне. Вместе они вырастили и воспитали восьмерых детей. К нам, детям, папа всегда относился с заботой, любовью и нежностью. Находил время и уроки с нами учить, и в лес на природу вывести, поиграть, приобщал нас к труду. Жену свою, нашу маму, Сметанину Варвару Ивановну жалел, старался помочь по дому, детские вещи постирать для него не составляло труда, а уж уху умел варить даже лучше, чем мама.

Отец наш был очень трудолюбивым, ответственным, веселым. Никогда не проходил мимо несправедливости, то, о чем думал, всегда высказывал прямо в глаза, не любил льстить и не искал легких путей в жизни. Долгое время папа работал рыбаком в Катравожском рыбоучастке, был кочегаром, за добросовестный труд имел грамоты, был ударником коммунистического труда, получил медаль «Ветеран труда». Работая в центральной котельной поселка Владимир Прокопьевич заработал себе угольную болезнь, помню, как он отхаркивал черной слизью, кожа с него облазила клочьями. Но немного подлечившись, отец снова встал к печи. Уже будучи на пенсии он работал завхозом в детском саду, и только после перенесенного обширного инфаркта, оставил работу, но трудиться продолжал, теперь уже дома: рыбалка, сенокос… Даже в последний год жизни, тяжело больной, сожалел, что не может трудиться. Привыкшему к работе с раннего детства, она стала необходимой потребностью.

И мы не знаем такого человека, как папа, который бы целый год, съедая в день по паре ложек жидкой каши и нескольких глотков воды, пел бы песни. А он пел и шутил.

Сметанина Владимира Прокопьевича не стало 20 апреля 2000 года, но он жив в нас, в своих детях, внуках и правнуках, которые его любили и любят.В 1955 году наш отец Сметанин Прокопий Владимирович женился на Хатанзеевой Варваре Ивановне. Вместе они вырастили и воспитали восьмерых детей. К нам, детям, папа всегда относился с заботой, любовью и нежностью. Находил время и уроки с нами учить, и в лес на природу вывести, поиграть, приобщал нас к труду. Жену свою, нашу маму, Сметанину Варвару Ивановну жалел, старался помочь по дому, детские вещи постирать для него не составляло труда, а уж уху умел варить даже лучше, чем мама.

Отец наш был очень трудолюбивым, ответственным, веселым. Никогда не проходил мимо несправедливости, то, о чем думал, всегда высказывал прямо в глаза, не любил льстить и не искал легких путей в жизни. Долгое время папа работал рыбаком в Катравожском рыбоучастке, был кочегаром, за добросовестный труд имел грамоты, был ударником коммунистического труда, получил медаль «Ветеран труда». Работая в центральной котельной поселка Владимир Прокопьевич заработал себе угольную болезнь, помню, как он отхаркивал черной слизью, кожа с него облазила клочьями. Но немного подлечившись, отец снова встал к печи. Уже будучи на пенсии он работал завхозом в детском саду, и только после перенесенного обширного инфаркта, оставил работу, но трудиться продолжал, теперь уже дома: рыбалка, сенокос… Даже в последний год жизни, тяжело больной, сожалел, что не может трудиться. Привыкшему к работе с раннего детства, она стала необходимой потребностью.

И мы не знаем такого человека, как папа, который бы целый год, съедая в день по паре ложек жидкой каши и нескольких глотков воды, пел бы песни. А он пел и шутил.

Сметанина Владимира Прокопьевича не стало 20 апреля 2000 года, но он жив в нас, в своих детях, внуках и правнуках, которые его любили и любят.В 1955 году наш отец Сметанин Прокопий Владимирович женился на Хатанзеевой Варваре Ивановне. Вместе они вырастили и воспитали восьмерых детей. К нам, детям, папа всегда относился с заботой, любовью и нежностью. Находил время и уроки с нами учить, и в лес на природу вывести, поиграть, приобщал нас к труду. Жену свою, нашу маму, Сметанину Варвару Ивановну жалел, старался помочь по дому, детские вещи постирать для него не составляло труда, а уж уху умел варить даже лучше, чем мама.

Отец наш был очень трудолюбивым, ответственным, веселым. Никогда не проходил мимо несправедливости, то, о чем думал, всегда высказывал прямо в глаза, не любил льстить и не искал легких путей в жизни. Долгое время папа работал рыбаком в Катравожском рыбоучастке, был кочегаром, за добросовестный труд имел грамоты, был ударником коммунистического труда, получил медаль «Ветеран труда». Работая в центральной котельной поселка Владимир Прокопьевич заработал себе угольную болезнь, помню, как он отхаркивал черной слизью, кожа с него облазила клочьями. Но немного подлечившись, отец снова встал к печи. Уже будучи на пенсии он работал завхозом в детском саду, и только после перенесенного обширного инфаркта, оставил работу, но трудиться продолжал, теперь уже дома: рыбалка, сенокос… Даже в последний год жизни, тяжело больной, сожалел, что не может трудиться. Привыкшему к работе с раннего детства, она стала необходимой потребностью.

И мы не знаем такого человека, как папа, который бы целый год, съедая в день по паре ложек жидкой каши и нескольких глотков воды, пел бы песни. А он пел и шутил.

Сметанина Владимира Прокопьевича не стало 20 апреля 2000 года, но он жив в нас, в своих детях, внуках и правнуках, которые его любили и любят.