Евгений

Константинович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

По записям церковных книг, что было основанием для метрической выписки, - родился 16 марта 1919 года. Родным домом стал дом в деревне Новая Алешня, ныне Рогачевского района Гомельской области Беларусь.

Летом 1934 года Евгений приехал в Ленинград. Изучая объявления об учебе, остановился на школе книготоргового дела, которая обеспечивала общежитием и стипендией. Она находилась на кан. Грибоедова, 26. Проучился в школе год. Приобрёл специальные знания и повысил свой общеобразовательный уровень. С русским языком дела стали налаживаться. До лета 1936 года работал по специальности – продавцом в самом лучшем книжном магазине, в «Доме Книги» в отделе учебников.

В 1936 году, ему шел 17-й год жизни, широко рекламировалась учеба в военных училищах. К этому времени он был прописан у отца в Ленинграде по ул. Полозова, 21, кв. 7. Через Приморский Райвоенкомат и Горвоенкомат был направлен на учебу в г. Калинин в Военно-химическое училище. Туда направили 5 или 6 человек. Были экзамены, и из Ленинградцев в это училище в 1936 году был принят только один Евгений. Учился там три года, до начала 1939 года. Это было очень хорошее училище с отличными условиями учебы и исключительно прекрасными бытовыми условиями. Помимо военных знаний, воспитанники этого училища, приобрели хорошие общеобразовательные знания в объеме средней школы. Начальником школы был полковник Созонтов. По окончании училища новоиспеченный лейтенант Синиченко Евгений Константинович начал свою службу начальником хим. службы одной из Воинской части в г. Орше.

16 сентября 1939 года в составе новосозданного 620 стрелкового полка выступил на защиту Западной Белоруссии, находившейся под Польшей, которая подвергалась нападению со стороны Германии (1 сентября 1939 г. – начало второй мировой войны). Верхом на лошади дошел от Орши до Лиды и Белостока и обратно до Лепеля, что между Минском и Витебском. Боевых действий не было. В Лепеле они расположились в военном городке. По всему было видно, что готовились к военным событиям. Этими событиями стала война с Финляндией.

В середине декабря 1939 года всех срочно погрузили в ж/д. эшелон. Остановились на товарной в Орше. За два часа сумел навестить брата Карпа и посоветовал ему выехать домой к матери. Разгрузились в Петропавловске и двинулись к фронту.

Новый 1940 год встречал среди леса на дороге под опрокинувшейся грузовой автомашиной на сильном морозе. Вышестоящему командованию было угодно 620 стрелковый полк направить на выручку попавших в окружение частей. На пути к цели финны окружили на дороге отдельными группами. Так в одной из них оказался и Евгений. В этой группе было около 1000 чел. У 620 стрелкового полка было 4 танка, часть собственной полковой артиллерии и батарея приданных 152 миллиметровых пушек. Застряли они уже в ранее отрытых блиндажах и окопах на небольшой высоте. К вечеру дорога заносилась снегом и продвижение остановилось. Удалось воспользоваться готовыми блиндажами, чтобы согреться за ночь. Но утром начали обстрел из автоматов финские лыжники. Затем финны подтянули побольше сил, и полк перешел к обороне. Это происходило, в 8 км от бывшей границы недалеко от Ладожского побережья в створе острова Валаам, с которого финны обстреливали полк из минометов и пушек. Название многих населенных пунктов, не известно, но среди них: Питкяранта, Кясняселькя... Случилось это числа 14-15 января 1940 г.

В первое время было превосходство в огне. Было и продовольствие. Но с каждым днем положение усугублялось. Финны несколько раз пытались смять, атаку, но каждый раз откатывались назад. Боеприпасы кончались быстро. Шли потери людей. Кольцо обороны сжималось. В конце февраля финны начали обстрел по расположению более тяжелыми снарядами, которые уже пробивали накаты. Один такой снаряд угодил в штабную землянку (КП). Из 11-ти находившихся в ней человек в т.ч. представители Военного Трибунала Армии, застрявшие там, остались в живых, Евгений и адъютант командира полка Мухин. Адъютант в момент взырва находился в проходе в землянку, а Евгений сидел в землянке у печки и отогревался после обхода (ползком) отрезка передовой. По чистой случайности Евгений сидел спиной к стене землянки со стороны обстрела. Удар снаряда пришелся по центру землянки, не зацепив даже печки, у которой Евгений грелся. Удар пришелся прямо туда, где обессиленные от голодания лежало 9 человек – командование гркппы. Когда Евгений опомнился от удара, увидел над собой небо и вершины сосен, изуродованных взрывами. Из-под бревен наката слышались стоны...

Кольцо вокруг все сжималось. В начале марта, в трех км от места этих действий окруженный батальон Кожемякина (другой полк) уже больше не сопротивлялся – перестрелка там прекратилась. Подтвердили это люди, которые нашли силы после перемирия туда сходить. Они видели раздетых бойцов, связанных и выброшенных из землянок на мороз и другие следы издевательств...

Финны отнимали у полка траншею за траншеей. Мучил голод. Всех лошадей съели еще вначале боя. Потом в снегу разыскивали кожу, копыта... Кончилось и это. Попытки товарищей сбрасывать сухари в мешках, на самолете «У-2» не увенчались успехом,они большей частью попадали в расположение финнов. А бросавшихся, к упавшему в ближайшем расположение мешку с сухарями, финны просто расстреливали, ибо все расположение было видно финнам как на ладони. К этому времени ряды полка поредели раза в четыре. Окружившие финны знали уже многих по имени. Они знали русский язык и в переговорах издевались над солдатами. Одолевали вши. Приходилось голодать по неделе и более. Как и многие, Евгений был опухший. Валенки с ног снять было невозможно. Перемирие наступило 13-14 марта. Всех на автомашинах вывозили в тыл, в Новую Ладогу. Была весна. В конце апреля ж.д. эшелоном через Ленинград направили на юг. Выпала возможность навестить отца, у которого переночевал. Отец рассказывал, что всю ночь Евгений метался и выкрикивал слова, связанные с войной.

Полк прибыл в г. Буйнакск. Штаб дивизии размещался в Махачкале.

В июле 1940 года полк срочно погрузили в эшелон и направили к границе Румынии в район Тирасполя. На границе заняли позиции с явным намерением наступать. Это длилось недолго. Румыны отступали, и вернули Бессарабию.

Евгений со своей дивизией (164-ой) обосновались в Каменец-Подольске. Началась мирная военная жизнь. Наряду с этим был отведен участок границы, который они осваивали, планируя укрепления. Евгений много времени находился там, делал глазомерную съемку и составлял схемы в соответствии с топографической картой.

Великая Отечественная Война для него началась 15 июня 1941 г.. Это было воскресенье. В конце дня, когда все были не в военном городке, а в городе, кто где... Посланные во все места посыльные оповестили о срочном сборе. Ночью колоннами в полной боевой готовности двинулись к отведенному участку границы. Там расположились, поставили палатки и занялись боевой подготовкой. Наблюдали, как на большой высоте в сторону тыла летели чужие самолеты. Чувствовалось что-то неладное...

21 июня 1941 г., взяв машину для подвоза противогазов из Каменец-Подольска (Евгений выехал туда с расчетом 22 возвратиться обратно). Рано утром, находясь в своей комнате в доме начсостава в городке, услышал стрельбу, взрывы и гул самолетов. Это был налет вражеской авиации. Срочно погрузив необходимое, с двумя сопровождающими бойцами выехал к границе. С трудом переправился по мосту через Днестр у г. Хотина. Этот район бомбили и обстреливали вражеские самолеты. У границы встретил отступавшие части. Противогазы приказали срочно разгрузить – понадобилась машина для более важного. Началось массовое отступление в юго-восточном направлении. Каменец-Подольск оставался далеко на севере. Отступление в первые дни было не под натиском врага, а в связи с угрозой окружения, т.к. севернее и южнее противник глубоко вклинился в нашу территорию. Настоящее соприкосновение с врагом началось на Украине после Днестра. Было подчас трудно оторваться от наседавшего врага.

В подчинении у Евгения Константиновича Синиченко было порядка 50 чел. – два специальных взвода. Все они пошли на пополнение основных подразделений. Основное место Евгения было при штабе полка. В обязанность входило осуществлять связь со штабом дивизии (офицер связи). Однажды, находясь в штабе дивизии, он получил задание: доставить пакет в штаб армии. На попутных машинах и пешком добрался до штаба Армии и вручил кому-то из аппарата штаба пакет. Но видно было, что этот пакет никого не интересовал. Началось беспорядочное и неуправляемое отступление. Возвращаться в дивизию или полк против течения никакой возможности не было, хотя он и пытался. Старшие командиры, с которыми советовался, как поступить, рекомендовали продвигаться на восток в Кривой Рог, где и обратиться к коменданту города. Через несколько дней всевозможными средствами передвижения, а большей частью пешком, в массе отступающих, падая под автоматным обстрелом, что, например, имело место на р. Буг в Гайвороне, достиг города Кривой Рог. У коменданта была масса людей. Быстро спросив у Евгения о военной специальности, комендант направил его в распоряжение какого-то начальника в авиационной форме. Оказалось, он формирует новую часть для аэродромного обслуживания авиации. Ему по штату нужен начальник химической службы, и Евгений для этого подходил. Таким образом, где-то в августе Евгений из пехотных частей перекочевал в авиацию. Ему выдали соответствующую авиационную форму и возложили на него штабную работу. Это был батальон аэродромного обслуживания (БАО), входивший в район авиационного базирования (РАБ), кажется 28-ой, Юго-западного фронта. В части были специальные и транспортные машины. Они готовили полевые аэродромы и обеспечивали всем необходимым боевые летные части. Их часть по своей специфике находилась от фронта на сравнительно большом расстоянии, что в первое время для Евгения было непривычным. Из авиационных частей Юго-западного фронта создалась 4 Воздушная Армия. Детали неизвестны, но как-то Евгений оказался в поле зрения начальника химической службы 4 ВА полковника Суворова, который предложил должность нач. химслужбы полка связи, обслуживающего 4 ВА. Это был 24 полк связи. Здесь по своей линии его часто использовал полковник Суворов. Например, по его заданию Евгений организовывал так называемое окуривание всего штаба Армии. Это делалось так: подбиралось герметичное подвальное помещение подальше от жилья. В нем создавалась соответствующая концентрация хлорпикрина. В это помещение Евгений заводил небольшими группами людей в противогазах. Неисправность противогаза, даже малейшая неплотность в прилегании лицевой части, давала о себе знать – человек пулей стремился выскочить вон. Евгений заставлял обучаемых затаивать дыхание, снимать и одевать противогаз, а также выполнять другие действия, связанные с пользованием противогазом в отравленной атмосфере. Хотя и сам был натренирован в этом деле, тем не менее, доставалось и ему. Ведь приходилось по несколько часов в день находиться в камере с отравляющим веществом.

Отступали они по Украине, через Дон (переправа под бомбежкой была в станице Цимлянской), через Терек в Моздоке на Грозный, Орджоникидзе. Уже переправившись через Терек, Евгений заболел тропической малярией. Недели две лечился в своем походном лазарете.

Евгений стал свидетелем первого и массированного налета немецкой авиации на Грозный, вызвавшего большие пожары и взрывы емкостей с горючим.

Они долго стояли где-то в районе Хасав-Юрта, что далеко за Грозным.

Обратный путь лежал на Тамань до Керчи (прорыв «Голубой линии» противника). Оттуда в 1944 году 4 ВА была переброшена на 2-ой Белорусский фронт. За полгода до этого по разнарядке Евгений был направлен в Москву в Военно-Химическую Академию для учебы. Прозанимался в Академии 4-5 месяцев и по настоятельной просьбе вернулся к себе в часть где-то под Рославль на 2-ой Белорусский фронт. Здесь по всему чувствовалась подготовка к грандиозному наступлению.

Сравнительно недалеко были родные края. Евгению разрешили на несколько дней отлучиться, и он посетил мать, у которой пробыл один день. Она рассказала о своих горестях. Ее преследовали оккупанты за детей, служивших в армии, а больше всего за сына Карпа – партизана. Дважды ее заключали в лагерь. Была на волоске от расстрела. Карп все время находился в партизанах, где был дважды ранен, а затем с партизанским отрядом влился в части Красной Армии. Как стало известно, он тоже навестил мать после третьего ранения уже в рядах армии. Он находился в запасном полку.

Началось наступление под названием «Багратион». Войска продвигались стремительно и полк авиаторов Евгения, едва успевал. Так в один день 1943 года полк связи перебазировался через р. Березину, Минск в населенный пункт Желудóк. По пути наблюдали результаты удара – кругом группы немцев и груды брошенной ими техники. Был на исходе жаркий день. Евгений с сослуживцами располагался во дворе одного дома в Желудкé. Вдруг один из друзей ладонями закрывает ему глаза и говорит: «Отгадай, кто перед тобой!». Как он мог угадать, что перед ним стоял родной барт Карп?! Он был в солдатской форме, весь запыленный и грязный с автоматом в руках. Оказалось: его и еще двух рядовых запасного полка поставили на пост у моста через Березину, пообещав завтра снять пост. Они простояли на посту три дня, а смены не было. Их полк тоже продвинулся на запад. Они решили догонять свою часть на попутных машинах. Так Карп оказался в кузове машины, в которой ехали люди в авиационной форме. В разговоре он сказал, что его брат тоже служит в авиации. Когда же он назвал фамилию, ему ответили, что они едут туда, где уже находится его брат, т.к. они из одной части. Это была машина полка Евгения. И сослуживцы привезли к нему Карпа. Конечно, радость была большая. Все оказывали им внимание, чем могли. Карп обмылся, привел себя в порядок, ему достали новое обмундирование. Прожил он там три дня, а потом совсем забеспокоился о своей службе. Его запасной полк состоял из выздоравливающих после ранений и пополняющих действующие части. Отпускать Карпа Евгению было жалко. Евгений предложил съездить полк Карпа, заручившись необходимыми документами для перевода, о чем командование полка Евгения не возражало. Но Карп заявил, что сам с успехом все сделает, учитвая, что он в своем полку на хорошем счету, ему подойдут навстречу и оформят указнный перевод.

Евгений отпустил брата. Карп уехал, пообещав вернуться через 3-5 дней. Но прошло 2 недели, а Карпа нет. Евгений заволновался. Ему было жалко Карпа, который начал войну с 15 лет и перенес уже три ранения. Ничего другого не оставалось, как ждать от него весточки.

Полк авиации переехал на новое место – в Супрасль, что в 17 км под Белостоком. В один из дней там Евгений получил письмо – треугольник, в котором Карп извещает, что ранен тремя пулевыми ранениями в таз и осколком в ногу. Это письмо он пишет в батальонном лазарете, куда доставлен с поля боя. Других подробностей никаких не было.

По обстановке было известно, что в направлении к полку шли сильные бои на реке Нарев. Можно было предположить, что Карп участвовал в боях именно там. Так и оказалось. С разрешения командования полка Евгений взял грузовую автомашину и «Форд». Направился в Белосток искать брата по госпиталям. Пять госпиталей посетил он в поисках брата. И вот в последнем нашел в списках фамилию Синиченко. Госпиталь был пустой. Евгению сказали, что последние раненные из госпиталя направлены только что на автомашине в тыл. Нагнав колонну, и обгоняя каждую машину, Евгений кричал под брезентовый кузов: «Синиченко есть?»... Лишь из пятой или шестой машины он услышал голос Карпа: «Я здесь!». Остановив эту машину, Евгений забирал Карпа в свою машину. Сопровождающий санитар нисколько не возражал, т.к у него даже и списка не было на тех, кого он сопровождал.

Евгений привез своего брата к себе в полк. Начальник медслужбы (хирург), осмотрев раны, нашел их в запущенном состоянии и сделал все необходимое. заявив, что дня три Карп может полежать в санчасти, но его все же нужно госпитализировать, ибо подобные ранения не имеет права лечить в своем лазарете. Евгений снова поехал в Белосток, чтобы договориться с одним из госпиталей об определении Карпа на лечение. Начальники госпиталей заявили, что они могут взять раненого но вернуть обратно вчасть не смогут. т.к. после небольшого нахождения раненых в госпитале, они отправляются дальше в тыл для полного лечения. Помочь мог только начальник из медслужбы фронта, некто генерал, фамилию которого назвали. С большими сложностями с помощью адъютанта этого генерала Евгений сумел иметь разговор с требуемым начальником. На заранее заготовленном письме-просьбе генералом была наложена резолюция, дающая право содержать в таком-то госпитале раненого до полного выздоровления с последующим направлением его в авиационный полк Евгения. Уже поздно осенью, уезжая из Супрасля дальше, Евгений забирал Карпа из госпиталя. Три пулевые раны затянулись и заживали, а рана на ноге еще плохо зажила, т.к. только недавно из нее извлекли осколок.

Карп рассказал, что он поздно вечером прибыл от Евгения к себе в запасной полк. Ночью по тревоге их выстроили, посадили в машины и отправили на передовую. Его определили связистом. Во время боя он налаживал телефонную связь, тащив катушку с кабелем. В это время из немецкого танка его свалила пулеметная очередь, а от рядом разорвавшейся мины его вдобавок ранило осколком.

В дальнейшем их служба проходила вместе в одном полку. Виделись они почти каждый день, т.к. Карп работал при штабе полка в технической части. Вел техническую документацию. У него был отличный почерк. Конец войны застал их в Нойбранденбурге, что в двухстах км севернее Берлина.

В полку было решено поехать на экскурсию в Берлин. Это было 8 мая. Стоял чистый солнечный день. Они в открытом кузове машины «Форд» и еще человек 25, рано утром выехали в Берлин. Без каких-либо задержек часам к 11-ти утра 8 мая остановили свою машину на площади перед Бранденбургскими воротами. Тут же правее возвышался знакомый силуэт Рейхстага. С улиц города продолжались убираться следы недавнего боя. В реке Шпрее еще плавали вздутые трупы в немецкой военной форме. Подобно их экскурсионной, машин было масса, так что и площадь и прилегающие улицы были затоплены автомашинами и приехавшими на них. Местных жителей на улицах было мало. Решили сначала посетить "логово" Гитлера – Рейхсканцелярию. Она оказалась не так далеко по улице Фридрихштрассе, идущей от этой же площади, где остановилась машина. Посетили кабинет Гитлера. Кабинет огромный, отделан весь деревом. Окна от рабочего стола были справа. Это был первый этаж и перед окнами, был пустырь. Здесь же у окон еще был стол поменьше. Огромный невиданный ранее толщины ковер, покрывающий весь пол кабинета, в нескольких местах был изрезан. В бункер опуститься не пришлось – он был залит водой. По пути в Рейхсканцелярию переехали на центральную улицу Берлина – Унтер ден Линден, что означает «под липами». Это соответствовало действительности. Надо было непременно посетить и Рейхстаг. Он был окружен толпой. Пробравшись к стенам Рейхстага, все на этих стенах и на колоннах учинили свои надписи в дополнение к тысячам уже сделанными другими. Писали выцарапывая известку металлическими предметами. Внутри здания было много разрушений.

Из Нойбранденбурга недели через три полк перевели на территорию, отходившую Польше, в г. Швелице, где он находился долго. Отсюда вскоре демобилизовался Карп т.к. вышел приказ о демобилизации в первую очередь имеющих ранения. А вслед за Карпом оставил этот полк и Евгений. Он был переведен в Штурмовой Авиационный полк (136) на ту же должность в г. Бриг (Бжег_польск.), что недалеко от г. Бреслау (Вроцлав_польск.)

Боевой путь

- 16 сентября 1939 года в составе новосозданного 620 стрелкового полка выступил на защиту Западной Белоруссии, находившейся под Польшей, которая подвергалась нападению со стороны Германии

- 1 января 1940 - 14 марта 1940 Советско-финская война

- 15 июня 1941 г. - 30 июня 1941 Каменец-Подольск, Днестр г. Хотина.

- 30 июня 1941 по ..... 1941 Батальон аэродромного обслуживания (БАО), входивший в район авиационного базирования (РАБ), 28-ой, Юго-западного фронта из которого создалась 4 Воздушная Армия. Детали неизвестны, но как-то Евгений оказался в поле зрения начальника химической службы 4 ВА полковника Суворова, который предложил должность нач. химслужбы полка связи, обслуживающего 4 ВА. Это был 24 полк связи. Украина, через Дон (переправа под бомбежкой была в станице Цимлянской), через Терек в Моздоке на Грозный, Орджоникидзе. Евгений стал свидетелем первого и массированного налета немецкой авиации на Грозный. Долго стояли где-то в районе Хасав-Юрта, что далеко за Грозным. Обратный путь лежал на Тамань до Керчи (прорыв «Голубой линии» противника).

- в 1944 году - 4 ВА 2-ой Белорусский фронт.

- 1943 г. полк связи перебазировался через р. Березину, Минск в населенный пункт Желудóк. Супрасль, что в 17 км под Белостоком.

- 1944-1945 Нойбранденбург, Берлин Германия

Воспоминания

Синиченко Евгений Коснтантинович

Эти свои воспоминания о прожитом и пережитом я написал в мае 1980 года, можно сказать, в один присест. Всё написано без какой-либо лакировки фактов и событий, написано так, как оно было на самом деле, без субъективного домысла.

Черновой набросок воспоминаний прочитала моя жена. Она сказала, что всё вроде бы соответствует действительности, но написано большей частью в серых тонах. Складывается впечатление, что у меня не было никаких радостей. Вся жизнь состояла из одних прозаических будней. Написанным я только лишний раз подтверждаю свою заурядность...

Мне показалось, что в чем-то жена права. Но потом подумал: уже написано. Выбросить – жалко труда. А если написать заново, то, что я смогу написать о себе, чтобы оно отличалось от уже написанного? Ничего! Я могу сто раз писать о себе, и все разы будет одно и то же. Какая бы ни была правда, она всегда себя утвердит, ибо она правда. Мою жизнь складывали, направляли и регламентировали объективные условия. Внести в неё что-либо существенное субъективное я не мог. Какой бы моя жизнь кому-то ни показалась, я ею обязан быть доволен. Даже в самых тяжелых обстоятельствах человек должен утешать себя тем, что могло быть и хуже...

Что же касается отсутствия мажорности в написанном, то, конечно, действительно радостного в моей жизни было не густо. Все мои, как говорится, лучшие годы выпали на армейскую жизнь и войны, которые и наложили отпечаток на мою жизнь в целом, тем более, что перед этим мне также было не сладко.

Пусть всё вышесказанное сколько-нибудь оградит меня от строгого суда читающего всё ниже написанное. Заранее с уважением, автор.

Галина Белокобыльская (дев. Синиченко - Дочь)

Мемуары моего отца закончились на 1981 году. Моя задача дать краткое описание остатка его жизни вплоть до ее окончания 14 декабря 1991 г.

Итак, в то время наша семья состояла из папы, мамы, Виталика, который к этому периоду жил вместе со своей семьей отдельно на Седова, д.100, кв. 28., и меня. Т.е. мы втроем жили на ул. Шелгунова, д.19, кв.66.

Я уже окончила университет и работала в Зоологическом институте АН СССР, а родители находились на заслуженном отдыхе. Вскоре я вышла замуж за Белокобыльского Сергея Александровича (05.11.1982), и наша семья стала подрастать численностью – 11.05.1983 г. родился наш первенец Ванюша, а через три года и Машенька (28.06.1986). Все мы продолжали проживать в двухкомнатной квартире на Шелгунова, где, конечно на 26 кв. м впятером было тесновато. Но, как гласит народная мудрость, в тесноте - да не в обиде! Действительно жили дружно в полном согласии и взаимопонимании. Сначала мы с Серёжей занимали маленькую комнату (немного меньше 9 кв.м), а родители жили в большой 17-ти метровой. Потом, когда родился Ваня, он, понятно находился с нами в маленькой комнате, но потом после рождения Маши Ваня «переехал» в комнату к бабушке и дедушке, и спал вместе с ними посередине на сдвинутых вместе полуторных тахтах. К тому времени мы встали на очередь в исполкоме на расширение жилплощади, т.к. нам явно недоставало квадратных метров на душу населения по санитарным нормам. Ежегодно отмечаясь в этой очереди, нам стало ясно, что получить от государства необходимую расширенную жилплощадь почти практически невозможно… Увы далекие тысячи таких же нуждающихся очередников перед нами в этой очереди не сулили ничего обнадеживающего. И родители решили улучшить наши жилищные условия самостоятельно, купив кооперативную квартиру, которую также можно было купить не сразу, а записавшись уже в другом месте (на пер. Антоненко) в очередь для вступления в кооператив. Так и были собраны и предоставлены необходимые документы для ЖСК. И тут надо сказать, произошла интересная ситуация. Дело в том, желающих приобрести однокомнатную квартиру было всегда намного больше, чем 2-3-х комнатные, и, соответственно, ждать пришлось бы однокомнатную неизмеримо дольше, чем 2-х комнатную. И мои родители, используя льготу папы-ветерана ВОВ для первоочередного вступления, решили встать на очередь на 2-х комнатную (хотя надо сказать, что этот вариант был довольно авантюрный, т.к. при нашем скромном общем семейном бюджете трудно было представить - где найти всю необходимую сумму на всю квартиру). Были накоплены только необходимые деньги (примерно треть от всей стоимости квартиры) на первичный взнос. Но в связи со срочностью покупки квартиры ЖСК документы чиновниками были положены в папку с надписью «На 2-комнатную квартиру». Но через некоторое время мои мама с папой более трезво оценили свои финансовые возможности и написали новое заявление с просьбой перевести их документы на 1-комнатный вариант. Заявление приняли, положили в их папку.., но надпись на папке по ошибке не поменяли. А когда подошла более быстрая очередь для вступления в ЖСК с 2-х комнатной квартирой, нам пришла бумага о предоставлении таковой на озере Долгом в новом доме (на ул. Сизова). Опять начались сомнения, что же делать – есть квартира, а денег не хватало… Но хватало только на первичный взнос. И тут родители пошли ва-банк, и мы согласились на этот двухкомнатный вариант. Выбрали этаж (5-й), и сама квартира была неплохой, уютной. Короче, я по возможности привела ее в надлежащий порядок (после строительства всегда много мелочей-недоделок). И туда никто в тот момент еще не въезжал. А на семейном совете мы решили, что из-за плохого самочувствия обоих родителей им так далеко от Шелгунова (часа 1,5 в одну строну) у меня с малолетними Ваней и Машей (4 и 1 год) будет не слишком много возможностей навещать и помогать им по хозяйству. В итоге удалось найти очень удачный вариант обмена. Недалеко от нас (без дорог!) обменивалась однокомнатная квартира на Седова, 128. Тем прошлым хозяевам крайне срочно требовалась двухкомнатная квартира (там на Седова проживали весьма обеспеченные дед-еврей и его беременная внучка), и наш вариант на Сизова их очень устраивал. А нам досталась их квартира с 16-метровой комнатой в хрущевке и вернулся наш первичный взнос за квартиру ЖСК! Весной 1988 г.(осенью 1987 г.?) мама с папой переехали в эту новую (государственную) квартиру окончательно (переезд=перенос вещей продолжался довольно долго, благо недалеко!). Все устроилось самым лучшим образом: мы могли все время видеться, и я помогала им по хозяйству. В декабре 1987 г. я после 1,5 годового декретного отпуска по уходу за ребенком (Машей) вышла на работу и почти ежедневно, возвращаясь с работы, выходила на 1 остановку раньше, чтобы навестить родителей. К сожалению, такое счастье длилось недолго. Мамино самочувствие становилось все хуже и хуже. В итоге в ноябре 1988 г. маму по скорой положили в больницу скорой помощи им. Джанелидзе, в декабре ей сделали операцию, а светлым утром Рождества Христова 7 января 1989 г. мама покинула нас…

Вскоре после похорон мамы остро встал вопрос о необходимости съехаться вместе с папой из-за того, что в случае смерти папы государству уйдет эта новая однокомнатная квартира. Надо сказать, что серьёзные основания к подобным мыслям были – у папы на новой квартире уже случался обширный инфаркт миокарда. Причем в первый раз он сам довольно долго – несколько дней не понимал, что именно с ним происходило. Но как бывалый солдат-вояка, да еще и интроверт по психологическому типу, папа терпел свою боль дома, почти не жалуясь… И даже врачи скорой помощи сразу недостаточно точно оценили всю тяжесть состояния папы и увезли его на «сидячей» машине, а в больнице – сразу в реанимацию! А мы все, как могли, участвовали в жизни родителей – навещали папу и в больнице и реабилитационном центре в Пушкине. Не могу вспомнить, когда именно у папы был и второй инфаркт миокарда, но точно до нашего совместного проживания после смерти мамы.

Итак, мы плотно занялись вопросом подыскивания варианта обмена для съезда двух имеющихся наших квартир – двухкомнатной и однокомнатной. Надо отдать должное именно папе – он посвятил все свое свободное время поискам вариантов по разным каналам – бюро обмена, объявления в газетах и просто на столбах ... Хотелось бы отметить такой момент в поиске новой квартиры как просьбу папы найти вариант не в центре Ленинграда, а где-нибудь на окраине. Дело в том, что из 60-летнего проживания в Ленинграде (первые 10 лет папа жил с матерью в Белоруссии) он пол срока жил в центре на Петроградке (ул. Яблочкова), а другую половину на окраине в Невском районе. Так вот, из его взгляда на качество проживания в центре, где превалирует старый жилой фонд, дворы-колодцы, теснота застроек и мало зелени, и в противовес этому на окраине широкие улицы, много зелени и воздуха, близость все к той же Сортировке, откуда он так часто ездил в свои любимые леса, вытекала единственная просьба: найти вариант обмена в спальных районах. В процессе поиска мы с ним вдвоем выезжали и смотрели несколько предлагаемых вариантов, а остановились на нашей нынешней четырехкомнатной квартире в Весёлом посёлке площадью 52 кв. м на ул. Евдокима Огнева, д. 10, кв. 11, причем довольно быстро. Мы были уже прописаны там 14 февраля 1989 г., т.е. через месяц с неделей после смерти мамы. Папа очень спешил все оформить, т.к. боялся опоздать… Правда, окончательно туда переехали мы лишь в июне того года (это была просьба партнеров по обмену подождать конца учебного года – там учились в школе 2 дочки), а этот период с февраля до июня папа опять жил с нами на Шелгунова, т.к. в его квартиру на Седова сразу переехали с Огнева муж с женой - они же бабушка с дедушкой для остававшейся до конца учебного года молодой семьи. Старые хозяева (6 человек) разъезжались – трудно им было старым с молодыми с детьми…

И вот мы дружно зажили в новой 4-комнатной квартире на 4 этаже. Одну 10-метровую отдельную комнату с балконом предоставили деду. Тут чаще буду писать «дед», т.к. дома стало звучать именно такое обращение. Ване к моменту переезда исполнилось 6 лет, а Маше 3 года. Ваня в тот год пошел в школу недалеко (№ 458 – к ней был приписан наш дом), а Маша в д/с № 8 – прямо под нашими окнами! Дедушка по мере сил старался принимать участие в жизни внуков – встречал из школы и детского сада. Мы с Серёжей работали в Зоологическом институте. В общем и целом, дома у нас все было дружно и участливо: дух взаимовыручки царил в нашей семье. Тем более что наступали и углублялись тяжелые времена в нашей стране. Перестройка плавно перешла в пору голодных 90-х с их карточной системой. И тут папа как мог старался быть наиболее полезным в нашей жизни. Дело в том, что для отоваривания карточек приходилось отстаивать громадные часовые очереди в магазинах и зачастую спозаранку… Здесь папа с его готовностью помочь был как никогда кстати. Даже покупка разливного молока из бочек (их привозили к определенным точкам рано утром) представляла проблему. Дед же с его чертой характера «жаворонка» (он всегда вставал очень рано) был незаменим. Бывало, встанет часов в 5, а к 6 уже на улице поджидает бочку с молоком в числе таких же ждущих покупателей. И к нашему подъему на работу уже успеет вскипятить молоко, чтобы я сварила на завтрак кашу. В летний сезон дед все так же старался по возможности почаще съездить в лес. И дома у нас всегда были в достаточном количестве и грибы, и лесные ягоды. Причем грибы дед полностью брал на себя и собирал, и чистил, и заготавливал. У нас дома всегда не переводились его соленые грибы отменного качества! А уж грибной суп из сушеных грибов не переводился у нас круглый год – можно сказать, что это блюдо до сих пор является визитной карточкой нашего дома. Да и ягоды-дикоросы, как правило, в виде варенья были в большом разнообразии – морошка, черника, земляника, малина, брусника и клюква. Отдельную страсть его умелых рук составляло корзиноплетение. И надо сказать, что выполненные его руками замечательные корзины отличались в различные годы в основном разными размерами при одном фасоне и одном материале – корнями сосны. А в конце жизни папа задался творческой мыслью усовершенствовать фасон корзины. После некоторых проб и ошибок папа сплел совершенно необычную корзину на 12-15 литров с одной выпуклой стороной, а другой – плоской, чтобы плоская сторона в рюкзаке плотно и удобно прилегала к спине. Она и сейчас служит мне верой и правдой на моей даче. Я каждый раз по-доброму вспоминаю папу, беря ее в руки.

Кстати, тут можно добавить, что папа вообще по жизни был очень умелым мастером на все руки. Действительно, трудно представить, что только не умел он смастерить. Как говорится в народе: «И жнец, и швец, и на дуде игрец!». Он всегда с удовольствием рукодельничал дома: то мебель кухонную сделает (все – от проекта до готового изделия, причем эти предметы мебели (и табуретки, и навесные кухонные шкафчики, и сушилка для посуды над раковиной, и полки для учебников, и ящик под ванну, и шкафчик из пластика над ванной) серьёзно поддерживали наш небогатый семейный бюджет!), то обувь починит (и каблуки, и накаты, и молнии, и вообще ежедневный уход за обувью всей нашей семьи брал на себя - к утру всевозможные наши туфли-ботинки стояли в прихожей начищенными), то куртку мне сошьет (появилась как-то в мое школьное время мода – стеганые куртки; так папа из двух старых подкладочных саржей и ватина между ними сам сшил мне на зависть моим подругам замечательную куртку), то сварит такие вкусные грибной суп и клюквенный морс, а уж его солеными грибами (млечники холодным способом) все любили полакомиться… А вот его личные пищевые пристрастия были весьма скромными: любил геркулес, сваренный на воде, почти без соли, но частенько со шкварками (чисто белорусская гастрономическая черта из детства). Между прочим, мои родители почти каждое лето (в отпуск) занимались ремонтом нашей небольшой квартиры (побелка потолков, покраска стен, оклейка обоев и т.д…), причем все это происходило по кругу – сначала одна комната, на другой год другая, потом кухня, а вслед прихожая, и снова все по кругу… И еще четко помню, что всю самую грязную домашнюю работу (мытье унитаза и т.п.) папа всегда сам брал на себя (настоящий джентльмен)! А уж про всевозможные починки электроприборов или сантехники и говорить нечего – это всё была его епархия! Да и к решению каких-либо технических вопросов он всегда подходил творчески – изобретал по мелочи. Талант!

И еще одну вещь мне напомнила недавно Маша: умение (пусть и в их примитивном виде) играть в шахматы и Ване, и Маше привил дедушка, который частенько вспоминал про Ботвинника (см. выше самоличные мемуары отца). Еще помню май-начало июня 1985 г. В то время Ванюше только что исполнилось 2 года, и мои родители, чтобы вывезти любимого внука на природу, сняли «дачу» от работы отца (стройуправление) в Мельниково на Карельском перешейке. Это была комната в небольшом двухэтажном доме барачного типа. А недалеко протекала река Вуокса в ее еще нешироком варианте. Так там дед обучал малолетнего внука азам рыбалки: нашел подходящий прут-удилище и на леске привязал здоровенный крючок (см 5 примерно) из алюминиевой проволоки. Причем «ловля» рыбы проходила с борта пришвартованной лодки. Дед вообще очень любил своих внуков. Надо сказать, что наш семейный жизненный уклад всегда (и поныне) зиждился на лозунге: «Всё лучшее – детям!»

Помню, в год маминой смерти в (1989) я хотела сделать какой-нибудь необычный подарок на день рождения отца – 16 марта (его 70-летие). Чтобы развеять печаль его последних месяцев, я предложила ему пойти со мной на концерт Евгения Петросяна в «Юбилейный». Папе вообще всегда нравились артисты разговорного жанра, а тут он, наконец, от души посмеялся. Это было радостно.

В 1990 г. в нашем доме появилась первая живность – канарейка Мартик. Очень нравилась эта пичужка деду, да и клетка стояла в его комнате. Прожил Мартик у нас около года, а в начале лета 1991 г. умер. Захоронил его дед на даче своей новой знакомой женщины – Гавриловой Анны Ивановны в дачном садоводстве под Мгой. Познакомился папа с этой дамой где-то на улице в начале 1991 г., потом раз мы всем семейством что-то отмечали у нее дома на пр. Большевиков. А на лето она пригласила деда отдохнуть у нее на даче (а он выдвинул ультиматум – что только вместе с нами!!). Короче, это было уже последнее лето моего отца.

Любопытная история произошла у нас дома при встрече Нового 1991 года. Сидим мы все за праздничным столом, празднуем, и вдруг папа как-то задумчиво говорит: «А я этот новый 1991 год не переживу». Мы так и замерли, и я говорю: «Да что ты! Ведь у нас дома все так хорошо – дружно. Мы все так друг друга любим! Что за глупые мысли?» И тут мне папа говорит интересную фразу: «Смотри, как будет на могильном памятнике красиво выглядеть – цифры-перевертыши. Т.е. год рождения и смерти 1919 – 1991…» И даже в этом мистическом моменте был весь папа – чувство прекрасного не покидало его даже в таких печальных мыслях! И что действительно удивительно – смерть его настигла в конце этого же года - 14 декабря 1991 г. Но об этот позже.

Ну а пока папа был еще жив. И лето (неполное – часть июля-август) мы вместе с ним провели на даче этой шустрой особы Гавриловой Анны Ивановны. В начале августа в нашей семье появилась замечательная малышка-кисуня Джуна, которая тоже начала свою жизнь с нами после университетского двора в этом дачном садоводстве. Первая кошка в нашей семье. Дед тоже полюбил ее – она действительно того заслуживала.

Не помню точно, когда именно (вроде осенью, а может и до лета) познакомился папа еще с одной женщиной Марией Николаевной, на несколько лет она была старше его, тоже фронтовичка. Жила она совсем недалеко от нас. И частенько папа ходил к ней на чай или просто погулять, подышать свежим воздухом. Так вот, где-то в конце ноября папа сильно простудился, дошло до тяжелого бронхита. Сначала лечился дома, а потом его положили в ныне Александровскую больницу, где сначала ему было очень плохо, но потом вроде дело пошло на поправку, он воспрянул духом, и его выписали домой 13 декабря в пятницу. Оказалось, что Мария Николаевна приготовила ему домашних пирожков и разных явств для навещания его в больнице, а он тут неожиданно объявился уже дома. Они по телефону договорились, что пирожки и прочее денёк подождут, и папа на следующий день придет сам к ней в гости. Настроение у него, помню, было прекрасное. Так и случилось, на другой день часов в 11-12 он пошел на чай, посидел там пару часиков и возвращался домой, зайдя по дороге в булочную…

Была середина субботнего дня, часов около 15. Звонок в дверь. Я открываю и соседка с нижней квартиры задает мне вопрос: «Это не ваш там в синем лежит?» Я сначала ничего не поняла, но выглянув на лестницу, увидела папу в синем меховом пальто, лежащего на площадке 3-го этажа. Рядом с ним стояла сумка с торчащим из нее французскими булками… Мы с Серёжей сразу побежали вниз. Соседи тут же вызвали скорую. Папа был бездыханным и уже стал синеть. Надо сказать, что Серёжа сам решил попробовать делать искусственное дыхание «рот в рот». К сожалению, было уже поздно… Так, почти за год папа предвидел свою кончину в этом «красивом» году с цифрами -перевертышами.

Кстати, был такой юридически-моральный момент во время оформления нашего обмена квартирами, когда мы должны были переезжать на Огнева на 4-й этаж. Нас чиновница предупредила, что для сердечников разрешено обмениваться не выше 3-го этажа, на что папа дал какое-то свое согласие, что предупрежден об этом моменте. И вот, действительно 3-й этаж стал для него непреодолимым. Сердечный удар настиг го именно на нем. То, что смерть его настигла на ходу – об этом говорят те детали, которые я видела. День был морозный. Понятно, на нем было его меховое пальто (овчиной вовнутрь) снаружи обшитое им самим синей плащевой тканью, а на руках теплые кожаные перчатки. Так вот, одна перчатка была снята, а вторая одета. Дело в том, что папа за все предыдущие годы, когда его частенько беспокоило сердце, научился хорошо чувствовать свое состояние, и в случае недомогания сразу принимал необходимые лекарства. Причем, то, что у отца всегда находились его лекарства на досягаемом расстоянии, и более того, на случай, если кому-либо постороннему пришлось бы оказывать ему помощь, к лекарствам была приложена составленная им самим инструкция – что и как давать при тех или иных приступах. Он по-военному был четок в составлении инструкций и рекомендаций. И тот факт, что папа не успел снять обе перчатки и достать из внутреннего кармана необходимое лекарство, говорит о том, что смерть настигла его мгновенно. Действительно, как ни печально, но папа заслужил всей своей трудной жизнью такую легкую смерть – НА ХОДУ.

По предварительной просьбе папы мы кремировали его тело. В марте-апреле забрали из крематория с отдела хранения урну. И поступили так, как хотел папа при жизни: половину его праха развеять в лесах под Малуксой (где по предполагаемой версии отца погиб его любимый брат Леонид во время войны, и где так любил ходить за грибами

сам папа все годы) – эту волю отца выполнили Виталик и Серёжа.

Вторую половину праха в урне мы подзахоронили в могилу мамы на Южном кладбище.

Мне хотелось бы отметить еще один момент, связанный со смертью вообще.

Смерть моей мамы пришлась на 1989 г. Этот год в нашей стране стал переломным в смысле снятия запрета и цензуры на любые публикации, фильмы и другие средства массовой информации, связанные со всевозможными аномальными явлениями, смертью и т.п. Так вот, в те грустные дни, когда я после операции у мамы жила в больнице, круглосуточно находясь в палате и ухаживая за ней, даже давая кровь ей для восстановления (единственный случай моего донорства в жизни), а в последние дни мама находилась в коме, я ругаю себя за свою неграмотность в те времена, что я, не зная, что люди, находящиеся в коме слышат все вокруг (только не могут отреагировать на это), не сказала ей напоследок самых нежных и ласковых слов о своей любви к ней… Зато как только появились новые книги, статьи по этой тематике, я с жадностью стала впитывать эти новые для меня сведения – про жизнь после смерти. Причем я с радостью сразу делилась полученной информацией с моим живым в то время отцом. И он, книгочей, с удовольствием также вникал в премудрости вновь открывшихся для нас знаний. Считаю эту просветительскую деятельность по теме «Смерть» своей заслугой, так как папа перед смертью был уже более спокоен и готов к последующим событиям…

После войны

- Жена – Зинаида Михайловна 1924 года рождения, 1 октября. Девичья фамилия – Анисимова. В брак вступил в 1946 году 13 августа в Ленинграде, куда приезжал в очередной отпуск из г. Брига.

- Сын Виталий 1948 года рождения, 8 февраля.

- Дочь Галина 1955 года рождения, 13 июня.

В 1947 был принят на заочный факультет Военно-юридической Академии в Москве. Этому способствовала длительная работа в роли нештатного работника военной прокуратуры – военного дознавателя.

В апреле 1948 года с семьей переехали в Ленинград. Проживая по ул. Яблочкова д. 3, кв. 6, против проходной завода Кулакова.

Проходил военные сборы в октябре 1949 года. Проводились они под г. Балашовом Саратовской области. Курсы усовершенствования командного состава химической службы.

Вернувшись со сборов, поступил на курсы мастеров-обогатителей. В мае 1950 года закончил курсы, и местом полевых работ выбрал Средний Кавказ. Туда приехал в конце мая 1950 г. с семьей. Вскоре ему поручили участок. В конце 1950 года в геологических организациях вводился институт замполитов. Краснодарским Крайкомом партии Евгени был утвержден замполитом комплексной партии с посылкой на курсы замполитов при Высшей партийной школе ЦК КПСС в Москве. Там прозанимался до марта 1951 года и вернулся к себе в партию с присвоением звания «Директор геолого-административной службы III ранга”. Но работа в партии в дальнейшем должна была свертываться, т.к. там никаких алмазов и в помине не было.

В июле получил письмо начальника Главного управления Красулина, который настоятельно рекомендовал поехать в Якутию, на должность Замполита 2-ой Восточной Комплексной Партии Амакинской экспедиции. В подчинении предполагалось до шести замполитов партий, входящих в Комплексную. В конце ноября 1951 года с семьей выехал в Иркутск, где располагалось управление Амакинской экспедиции («Дуглас»). Далее семьёй направились в Сунтарский район Якутии в среднем течении реки Вилюй. Управление 2-ой комплексной располагалось в поселке Крестьях. Заработки были высокие – 4-5 тысяч рублей. Летом 1952 года был в Якутске вторично, в обкоме партии обратили внимание на неважный вид. Посоветовали побывать у врача их поликлиники. У Евгения определили туберкулез легких в начальной стадии. Болезнь никак не поддавалась лечению. Ссылаясь на заболевание туберкулезом, позже обратился к начальнику Главка Красулину с просьбой о переводе на работу на Урал в одну из экспедиций. Получив одобрение перевелся на Урал во Владимирскую экспедицию, расположенную в Чусовском районе в пос. Пашня. Из Якутска с семьей в конце марта 1953 года переехал в Ленинград.

На Урале работал замполитом в двух партиях. В начале в Чусовском районе на реке Вижай, а затем в Соликамском районе по реке Вишера.

Работа в качестве замполита закончилась в конце 1955 года, когда упразднили институт этой должности в системе геологии.

После упразднения института замполитов, на Урале отработал еще несколько месяцев (зиму с 1955 на 1956 год) мастером-обогатителем в другой уже экспедиции, а потом окончательно порвал с геологией и возвратился в Ленинград к семье, которая прибавилась еще одним именем – дочерью Галей.

Снова встала проблема работы. Дело в том, что к тому времени Евгений еще не имел ни профессии, ни специальности, которыми мог бы воспользоваться, живя в городе. Пришлось снова начинать с ученика на заводе. На этот раз выбор пал на завод «Полиграфмаш», куда я и определился в середине лета 1956 года.

Материально было трудно. К тому времени мальчики, окончив ФЗУ, были выше на голову во всех отношениях... Его, потратившего много времени и сил на войну. Конечно, было обидно... Его заработок был сравнительно небольшой. Жена тоже работала на этом заводе диспетчером в цехе. Заболевание усугублялось.

В начале 1958 года с открытой формой туберкулеза был направлен в хирургическое отделение больницы им. Куйбышева. После месячного пребывания в больнице стали готовить к операции – удалению верней части пораженного легкого. В то время там в больнице в день делалось по несколько подобных операций. Считалось это эффективным лечением.

Назначили день операции и случилось так, что перед этим днем хирургическое отделение посетил для консультации знаменитый врач – генерал Колесников. Осмотрев снимки, он сказал главврачу, что рекомендует пока операцию не делать, что «если надо, мы его можем «прирезать» (так шутя и сказал «прирезать») в любое время». Посоветовал выписать и направить на амбулаторное лечение в тубдиспансер. Евгения выписали. Месяца через два на рентгеносмотре сказали, что коверна затянулась, и выписали на работу.

К марту 1961 года семья получила небольшую двухкомнатную квартиру (27 м в квадрате) по ул. Шелгунова 19-66. По этой причине Евгений и жена уволились с завода «Полиграфмаш». Примерно в 1973 году Евгения сняли с учета в тубдиспансере.

К 1963 году, когда работать слесарем было тяжеловато, и Евгений перешел работать в систему Гражданской обороны. Этому способствовало и военное образование. На этой работе проработал 18 лет. Сначала в ЦНИИ им. Крылова, а затем в строительных организациях, вернее в тресте «Севзаппищеремстроймонтаж».

Перед пенсией пришлось более года потрудиться слесарем в одном из управлений треста – в ЛРСУ-6, чтобы заработать нормальную /максимальную/ (120 руб) пенсию по старости. На пенсию ушел 16 марта 1979 года – в день 60-летия.

Тяжелым для всей семьи, оказался 1972 год. После сравнительно непродолжительной болезни умер брат Карп с которым оним вместе прошли всю великую отчетественную войну. Это случилось 16 марта. Таким образом 16 марта стало и днем рождения, и днем смерти брата.

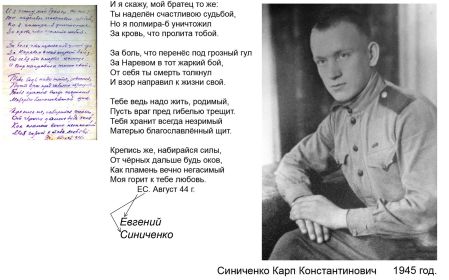

Во время войны стихи были посвящены боевым будням.

Хобби. Это – плетение корзин. Научился плести корзины еще в детстве, когда в Алешне приходилось пасти лошадей. Рядом была лоза, и из нее плели корзины, так необходимые для сбора фруктов, овощей и картофеля.

Евгений Константинович умер 14 декабря 1991 года от сердечного приступа, возвращаясь домой... К сожалению вернуть его к жизни оказывая первую помощь не удалось...