Дмитрий

Савватеевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

Боевой путь

Воспоминания

Война в моей семье

Мои прадедушка и прабабушка жили в г.Курган, Курганская область, Макушинский район, посёлок Степное. Так как они жили далеко от нас, мне, однажды, удалось побывать у них в гостях, на Родине моих близких. Прадедушка и прабабушка много рассказывали о своей жизни, о том, как трудно было во время и после войны. Как восстанавливали хозяйство после войны. Тяжёлое время пришлось на это поколение. Но всё же они были довольны своей жизнью и много добились в ней.

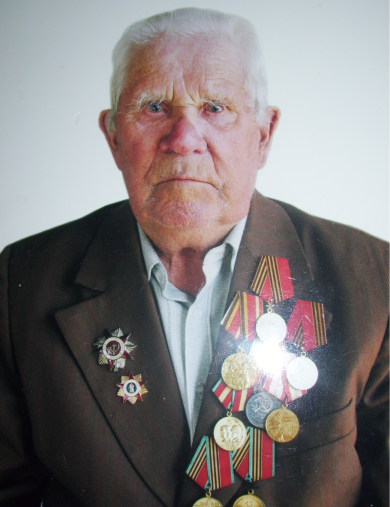

Мой прадед, Сидоров Дмитрий Савватеевич, родился 5 февраля 1911 года в деревне Суслово Макушинского района Курганской области. Семья состояла из 4 человек (отец, мать, брат и он). Семья жила бедно. Ни отец, ни мать не работали. У них было большое хозяйство, которое отнимало много сил и времени. Чтобы как-то прокормить семью, не умереть от голода, они каждое утро вставали в 6 часов утра и до позднего вечера трудились, не покладая рук. В семь лет мой прадед пошёл в Сусловскую школу. Но к сожалению, всего закончил 2 класса. Дальше продолжать учиться не было желания. Родители с этим сделать тоже ничего не смогли. Он стал помогать им по хозяйству. Когда ему исполнилось 20 лет, его призвали в армию на 3 года. Он присылал домой письма, давал о себе знать, что с ним всё в порядке, что жив, здоров. Прослужив 3 года, вернулся в деревню. Там по собственному желанию выучился на шофёра. Затем семья переезжает в деревню Рассвет. Тут он знакомится с Ниной Семёновной (моя прабабушка).

Сидорова Нина Семёновна, родилась 17 декабря 1914 году в деревне Суслово Макушинского района Курганской области.

После окончания школы окончила курсы учителей, и в 1933 году её 19-ти летнюю девушку направили в Головинскую начальную школу, в 1935 году Нина Семёновна переводом уезжает в Обутковскую начальную школу, а в 1936 году её перевели заведующей в Рассветинскую начальную школу. Нина Семёновна работала и заведующей, и учительницей.

Встречались прабабушка с прадедушкой не долго. Потом приняли решение пожениться. Никто из родственников не был против. Ведь раньше жениться молодыми было принято. Там построили небольшой домик. Моя прабабушка работала в школе учителем начальных классов. Детей было много, поэтому приходилось работать в две смены. Возвращалась из школы поздно с тяжёлыми пачками тетрадей. Дома ждали двое детей (Владимир и Юрий). Пока их накормит, поговорит, разденет, спать уложит, смотрит, а уже и полночь. А ещё и тетради… Вот так и жили, не замечали, как пролетали деньки.

Наступил 1941 год… 4 июня в семье Сидоровых рождается дочка Юлия (моя любимая бабушка). А 22 июня в деревню Рассвет война пришла, как и по всей стране, в тёплое, летнее воскресенье. В этот день многие спешили в Макушино. Там состоялся решающий матч футбольных команд «Локомотив» и «Спартак». Почти 800 болельщиков собрались на стадионе станции Макушино. Каков был исход матча не помнит никто, ведь всё затмило сообщение по его окончании парторга станции Макушино Матвея Павловича Ткаченко – «Войн!» «Тыл и фронт едины!» - этот клич был подхвачен с первых же дней войны. На фронт по мобилизации Макушинского райвоенкомата были призваны сотни мужчин, женщин, в том числе и мой прадед. Всего за годы войны около 600 человек. Дмитрия Савватеевича отправили на Дальневосточный фронт, 209 полк, 68 отдельный авто полк. Он не пожалел, что получил водительское удостоверение. Ему и его товарищам поручали возить боеприпасы. Ни день, ни ночь он не смыкал глаз, всё возил и возил боеприпасы. Лишь иногда выдавалась минутка свободного времени. Он писал домой. Иногда рассказывал в письмах о том, что происходит на фронте, какова обстановка. Писал и о товарищах, о том, как трудно… Мой прадед был рад, что его не задела ни одна пуля. Так было на фронте. А в тылу вместо ушедших на войну кадровых рабочих, колхозников, специалистов - встали на трудовую вахту женщины, подростки, старики. Тыл стремился обеспечить фронт всем необходимым. Работали напряжённо, жили трудно, стиснув зубы. Не хватало людей. Седые пенсионеры становились к станкам, чтобы заменить ушедших сыновей. Юнцы, которым ещё долго оставаться мальчишками, если бы не война, женщины, те, что писали в анкетах о себе: «домашняя хозяйка» принимали эстафету отцов и мужей. Не хватало людей… И каждый работал за себя и за фронтовика. Наивно думать, что был в те годы восьмичасовой рабочий день. По закону его никто не отменял. Но люди работали, сколько могли, пока хватало сил. Война ударила по всем отраслям народного хозяйства, не обойдя стороной и образование.

Трудно, когда недоедает взрослый, страшно, когда голодает ребёнок. Но полуголодные, плохо одетые, с чернильницами – непроливашками и старыми газетами вместо тетрадей, с холщовыми сумками и ранцами дети шли в школу. Ни одна из них не закрывалась в годы войны. Моя прабабушка, Нина Семёновна, осталась в деревне с тремя детьми. Она продолжала свою педагогическую деятельность. Так как детей было много, из-за прибывших в район эвакуированных семей, детских домов, поэтому приходилось работать в две смены. А потом ещё подготовка к урокам, проверка ученических тетрадей. Только поздним вечером прабабушка освобождалась от проверки тетрадок, домашних хлопот. Она вместе со всеми метала сено, собирала урожай, перерабатывала зерно. Работы было много и её хватало на всех. А ещё хватало сил вечерами ставить в клубе спектакли, а вырученные деньги отправляли в фонд обороны. Дети тоже не сидели сложа руки. Они прекрасно понимали, что взрослым тяжело, старались помочь им. После уроков ученики с учителями отправлялись заготавливать дрова для школы, собирать в поле колоски, готовили семенное зерно к посевной… Каждый имел право выбора места работы. Каждая работа оценивалась по-разному, даже порой была не справедливость, например, если копаешь землю, давали трудодней меньше, чем за прополку. Люди возмущались. Но на эти возмущения не обращали никакого внимания. Каждый год подсчитывали трудодни. Примерно у рабочего выходило по 300 трудодней. За каждый трудодень 200 – 400 грамм хлеба, т.е. в год выходило около 60 килограмм хлеба. Это очень мало, если ещё в семье много детей. Моя прабабушка получала и трудодни за дополнительную работу, и низкую заработную плату в школе. Плюс ко всему учителям давали пайки, туда входили мука, разные крупы, сахар, небольшое количество конфет. Каждый месяц с фронта приходили письма от прадедушки. Прабабушка радовалась каждому письму, знала, что с любимым ничего не случилось, что всё хорошо. Так прошло 5 лет.

8 мая 1945 года объявили победу! Все ликовали! Сначала никто не верил в произошедшее, но со временем поняли, что это так. Стали ждать возвращения близких. Кто – то вернулся буквально через несколько дней, кто – то через месяц, а кто – то вообще не вернулся с фронта.

После войны

Прадед вернулся через год, в 1946 году. Встречу близких нельзя было передать совами. Были и слёзы, и радость, и смех. Многие не верили в чудо. Дети кричали, бегали, прыгали от радости, что с войны пришёл отец целый и невредимый. Прадедушка награждён орденом «Отечественная война II степени». Давали денежные премии, поощряли. Затем начались будни… Начали восстанавливать хозяйство.

Было очень много как материальных, так и человеческих потерь. Общие материальные потери составили примерно 30% национального богатства СССР. По оценкам американских экспертов, СССР необходимо было 20 лет, чтобы восстановить разрушенное хозяйство. Однако они ошиблись. В течение 1945 – 1946 гг., благодаря героическим усилиям рабочего плана, всех трудящихся, чёткой организаторской работе партийных и государственных органов, перевод народного хозяйства на мирные рельсы был успешно завершён. Затем стали развивать тяжёлую промышленность, железнодорожный транспорт. В стране была проведена денежная реформа и отмена карточек на продовольственные и промышленные товары 1947 год.

2 января 1947 года в семье Сидоровых рождается «послевоенная» (так называл её Дмитрий Савватеевич) дочь Валентина (у моей бабушки сестра).

Трое детей (Владимир, Юрий и Юлия), учились у своей мамы. Из воспоминаний бабушки Юлии: «…помню, как мама и уборщица в школе Евгения Денисовна организовывали школьные завтраки для учеников, суп картофельный, тогда он был таким вкусным. Мама проработала в школе 19 лет. В 1952 году её освободили от занимаемой должности, у неё было незаконченное образование, а на повышение не смогла съездить, дети, старики, семья».

В 1954 – 1955 г. прадед уезжает в Курган на курсы для получения квалификации бригадира и знакомится с Т.С. Мальцевым. Советы учёного – агронома пригодились в работе бригадира моего прадеда. Через год приезжает в деревню, работает бригадиром. За добросовестный труд выдавали денежные премии.

Таким образом, я вправе могу гордиться своими прадедушкой и прабабушкой. Они прожили вместе 70 лет. На их пути были как трудности и разочарования, так и минуты радости. Вместе они смогли преодолеть всё. Вырастили и поставили детей на ноги, ничего не жалея для них. Потом помогали воспитывать внуков… Дождались и праправнучку (мою дочку Валерию). К большому сожалению, мой сын слышал только рассказ о них.

Если бы их не было, с ними что-нибудь бы случилось, то сейчас не было бы на свете тех, кто мне так близок и дорог. Поэтому я ценю каждый прожитый день, следую советам, которые оставили близкие мне люди…