Иван

Петрович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Светлые уголки памяти

В нашей семье долго хранилась одна реликвия – треугольник со штампом военно-полевой почты – отцовское письмо с фронта. Лично мне не довелось подержать его в руках: после войны родители дважды меняли место жительства, состав семьи был большой, активный, к тому же сам я родился в 1955 году, в общем, письмо, как-то само собой исчезло, но память об этой дорогой вещице осталась.

Однако больше всего я переживаю даже не об этом. Я жалею, что в своё время мне не довелось поговорить с отцом за жизнь, по душам, услышать его фронтовые рассказы. Тут, конечно, и разница в возрасте сыграла свою роль – 50 лет, каждый жил своими заботами. В юности, когда тебя мотает по свету, кажется, что родители вечные, и мы успеем всё и обо всём… не успеваем. К слову сказать, и отец не очень был щедр на воспоминания. Махнёт рукой на мои глупые вопросы, молчит, да дымит махрой и чувствуется, что там, внутри у него столько всяких отголосков клубится от минувших событий, что даже мне, сыну, у него не было сил открыться. Так повод и не нашёлся.

Родители хотя и жили бедновато, а дом после войны сумели поставить, нас, девятерых родили-растили, и стол в нашем доме пустым не был. У меня, где-то в самой глубине памяти остались короткие, но яркие воспоминания о разговорах в кругу семьи или в гостях - по выходным и праздникам. В таких случаях без традиционных пирогов никогда не обходилось. И обязательно - с муксуном, это как закон. В большом количестве блины испекались, они были румяные, каждый походил на масляное солнце, подавались на стол на старинном, фарфоровом блюде, от каких-то там наших пра-пра-стариков. Ещё помню горки всяческих ватрушек и шанежек. Даже самовар пузатый застал, тот самый, который на углях растоплялся, сапогом распылялся и потом красовался в центре круглого стола среди семейного пиршества. А над всем застольем обычно вился аппетитный, сизый дымок, который тянулся от шестка нашей кормилицы - русской печки. Рядом с ней обычно стоял двурогий ухват для чугунков, а на самой печке, оскалясь зубчатым поддувальцем, хранилось одно чёрное чудище - утюг угольный. Утюг раскачивали - тем самым угли распылялись и грели чугунное тельце утюжка. Рассказать бы про русскую печь, но это будет отдельная история. Главное, что я вынес из детства - во всём чувствовалась семейная основательность, крепость рода. Красота!

Сейчас, перебирая в памяти свои детские впечатления, взрослым умом понимаешь – наши старики, как мудро вели жизненный уклад, славно работали, так и веселились от души - ни чета нынешним, безголосым. Люди из того времени умели и любили петь в застолье, плясали - половицы трещали, гармошки играли – что тебе концертные программы звучали! У людей глаза светились, слово доброе звучало! И вот, что я подметил: слово - фронтовик звучало, как опознаватель: «свой-чужой», а когда бывшие солдаты сходились с одного Фронта, сколько же было радости и гордости за себя и товарища!

Бесспорно одно – вторая часть 20 века – это неиспользованный потенциал, не оцененное достоинство поколения победителей. Эх, ребята, да с таким народом можно было горы сворачивать! Гор, как известно, мы так не свернули, но дров ещё тех наломали. В огромной стране не нашлось достойных людей договориться между собой - сохранить Союз, для самих себя же! Что Гитлер не сделал – мы сами, идиоты, уничтожили. Немыслимо! Ах, как нас тонко подвели наши «гостомыслы» к такому состоянию! Одно слово – компрадоры. Ну, это так, лирическое отступление.

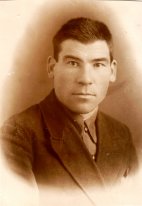

Отец мой – Шулинин Иван Петрович (1905г.р.) к началу Отечественной войны уже имел за плечами опыт боёв японцами на Халхин-Голе. Даже в кинохронику попал – оператор заснял, как батя поднимал бойцов в атаку. Потом в городе имел, как сейчас говорят - свои «пять минут славы». Известие о войне встретил в Кисловодске - неделю, как приехал в санаторий по болезни, но какое уж тут лечение - срочно домой, в Тюмень. В начале июля 41, моя мама - Евдокия Михайловна (1914г.р.) проводила отца на фронт. В звании лейтенанта отец командовал взводом, воевал под Смоленском, вывел с боями своё подразделение из Вяземского котла, без потерь, при оружии и документах. Часть потом расформировали, отец был отправлен в тыл, в Омск. Правда, в Книге Памяти по данному периоду он числится рядовым и пропавшим без вести в августе 41г., но сейчас это уже не столь важно.

Отец рассказывал, что в ноябре, в составе Сибирских полков, эшелонами их перебросили до Москвы. Ночью автоколонну провезли через тёмный город, без единого огонька до своей дислокации куда-то под Истру. И вот там, как поётся в песне: «в белоснежных полях под Москвой» остановили фашистов, а потом погнали, погнали их по холодку прочь с нашей земли.

Батя воевал в составе 31 Армии, 247 дивизии, взводным 668 ОБС. Был ранен. После госпиталя - следующий этап боёв - Сталинград. По выражениям и эмоциям – это был сущий ад для обеих сторон. Тогда в полной мере познались все «прелести» уличных боёв, окопного мороза, вшей, ликования от сдачи армии Паулюса, трупного смрада по весне, красного цвета воды в Волге, перехода на маршах в состоянии сна, когда сапоги не снимались по месяцу, а потом портянки сдирались вместе с кожей. Особенно выводило из себя самодурство командования, неоправданные потери бойцов, «ппж», но, что делать, воевать приходилось на зубах. Чего только стоили немецкие пикировщики, бросавшие среди бомб дырявые бочки – вроде, как шумовым эффектом наводили ужас. И он, ужас был, витал, особенно на переправах, но шли и шли вперёд всем смертям назло и страх побеждали, потому как внутри каждого бойца жила вера – мы победим, хоть ты лопни, хоть ты тресни! Без веры в себя, как говориться, и суп не сваришь, не то, что кого-то победить. К тому же слово - сибиряк - звучало сильно и духоподъёмно, как и вид штрафников, идущих в бой, или живой Герой. Одно было трудно - заснуть при тишине...

В составе Калининского фронта отец принимал участие в боях на Курской дуге. Был на командном КП, обеспечивал связь штабным генералам. Лето было жаркое во всех отношениях. Но даже на войне были свои праздники, например, когда приезжали фронтовые бригады артистов – вот уж радости было!..

И вот однажды, в перерыве боёв приехала сама Лидия Русланова. Как она пела! И тогда в концерте прозвучала песня Алексея Суркова «Землянка», про те самые хоженые белоснежные поля под Москвой, о ждущих тебя всей душой, про тепло огонька в печурке, звуках гармоники... Отец, подложив под листок планшет, на слух переписал слова песни и отправил треугольничек с артистами в тыл.

Мама потом рассказывала:

- Я работала председателем колхоза (Омутинский р-н, тогда ещё Омской обл.) Время было голодное, всё отправляли на фронт, из мужчин были только калеки на МТС, да старики, пахали одни бабы, буквально жилы рвали. Доходило до того, что детей кормила лепёшками из крапивы и лебеды. Свет выключу и говорю, что мясо, а у самой ком в горле стоит от бессилия и обиды, не продохнуть. Но на людях даже виду нельзя было показать про свои переживания, хотя внутри было страшное отчаяние – не было никаких физических сил, на плаву держал только долг коммуниста за судьбы людей и порученное дело. План был жестокий по сдаче сельхозпродукции. Да и людей надо было вдохновить, кого успокоить, сама вместе с ними работала до упаду. А ещё надо было отчёты вести, запчасти для техники выбивать, за финансами следить, с людьми общаться. Люди-то были разные, кто молчит, а кто за словом в карман не лез, и по Сталину, не боясь, проходили ещё тем словечком. Ну, вот никак бабы не могли взять в толк: как это так - немцы вероломно напали на страну, на Красную Армию, которая была всех сильней? Про…ли?! «Там», что – сплошь наивные дети - довериться фашистам?! И порой приходилось мне держать ответ за всю Советскую власть. Истину не находили, но шуму было до потолка. Я, конечно, понимала - людям надо было высказаться, ведь такого лиха хватили – мама дорогая, но приходилось лишний раз одёргивать – ещё не хватало в НКВД загреметь.

И вот однажды, среди ежедневного кошмара приходит тот самый треугольник от отца. Смотрю на бумагу – боже мой, его почерк, значит – жив бродяга! У меня аж ноги подкосились от радости. Развернула, а там - ни тебе: «Здравствуй, Душа моя», ни строчки – как у него дела, а только один столбик стиха. Веришь, сын, я два дня не могла дочитать письмо до конца, разверну его, и сразу слёзы душат. Но зато, сколько же сил сразу добавилось, в душе бабочки запорхали, откуда что взялось! Если честно, меня на этом свете только любовь к мужу и держала, только им и жила, только и молилась про себя за него. Когда он уходил на фронт, был спокоен, твёрдо сказал - будет биться исключительно за меня, старуху-мать и детей – вот это и есть его Родина, и последний рубеж. И вот сейчас он там, бьёт окаянного фашиста!.. Что ты, Иван у меня всегда был молодец-удалец. Когда он, получив ранение был комиссован, я была так счастлива – болячки, они заживут, а муж мой – вот он, рядом, живой! Так и жили, тем и выжили…

А ведь всё могло случиться иначе. В конце 20-х он учился в Ленинградском военучилище связи, после выпуска предлагали работать в этом же училище, но сырой климат не позволил. Не поверишь, перед поступлением подрабатывал тапёром в кинотеатрах, озвучивал немые фильмы. Говорит: слушал самого Шаляпина! В общем, уехал он в родную Бобровку под Тобольск и на хлебе с квасом поправил своё здоровье после офицерских харчей. У отца были такие обороты судьбы – на несколько человек хватило бы. Столько мужик вынес…

Но зеленел в городе Александровский сад, летним вечером звучала музыка на эстраде, где средь шумного бала он однажды и пригласил меня на вальс, а потом случилась вся наша долгая жизнь. Вот это и есть – неисповедимость судьбы…

А честный был - спасу нет! Дом строили, на строительство постоянно денег, материалов не хватало, а он с работы гвоздя ржавого не принёс, хотя возможностей было не мало. Даже разговоры запрещал на эту тему. Но вот когда на него анонимку накатали, и опала случилась, дело стало совсем швах. Я сумела его письмо Жукову отправить. Они же с ним на востоке, а потом на Курской воевали, и ты знаешь: чудо случилось - все беды ушли. Значит, хранил Бог отца, хранил…

Поистине – на войне, как на войне. Отец воевал ротным 447 ОСБ подо Ржевом. В маленьком затишье взял бойца, катушку с полевиком и пошёл восстанавливать связь. Тут прилетела шальная мина, солдата убило, отца отбросило взрывом и засыпало землёй, контузило. Ногу всю разворотило. А перед этим он только получил новые хромочи, которые после взрывы торчали из земли. В это время шли санитары, один решил разжиться обновкой, потянул за сапоги, тут отец и очнулся. Что сказать: особая благодарность новым сапогам и санитару. В санчасти бате дали спирту два стакана, привязали к столу и при помощи стамески и молотка сделали трепанацию черепа, чтобы выпустить жидкость, иначе не спасти было. Спасибо хирургу – ногу сохранил, сложил по кусочкам. А после был госпиталь, комиссация, инвалидность, присвоение звание капитана.

Вот такая история о моих родителях, фронтовом времени и любви, что хранила и держала их обоих на плаву жизни. И я рад, что в коротком рассказе смог поведать миру о моих родителях, о моей светлой памяти к ним, об исчезнувшем навсегда поколении победителей.

Но мы-то, дети фронтовиков живы и всё помним. А если есть память, то жизнь продолжается и история пишет новые страницы. И сейчас главное: кто и что на этих страницах пишет.

Тюмень, 2015 год.