Федор

Иосифович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

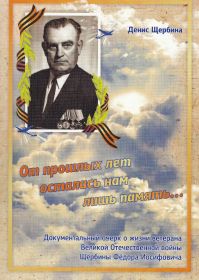

ФЕДОР ИОСИФОВИЧ ЩЕРБИНА - капитан, летчик-разведчик, родился 22 июня 1910 года в станице Зассовской, Майкопского уезда Кубанской области в многодетной семье казаков.

По окончании в 1937 году Сталинградской Седьмой военно-авиационной школы Федор Иосифович Щербина, получил звание лейтенанта и был направлен для прохождения службы в 45-й истребительный авиаполк Белорусского военного округа. Далее, он в должности летчика-инструктора преподавал в Ивановской «Высшей школе штурманов». В июле 1941 года был мобилизован в действующую армию и назначен командиром звена 46-й разведывательной авиационной эскадрильи. Начиная с июля 1942 года по февраль 1943 года, Федор Щербина продолжал служить в должности командира звена 10-го отдельного дальнеразведывательного авиационного полка Первой Воздушной Армии Западного фронта.

Свои воспоминания о боевых вылетах и переживаниях в дни Великой Отечественной войны Фёдор Иосифович Щербина стал записывать спустя почти 20 лет после Победы. Как бы тяжело и трудно ему ни было, но он старался воскресить в своей памяти пропахшие военным дымом дни своей фронтовой жизни. И делал это он не для себя, а для последующих поколений, пытаясь донести до них своё ветеранское слово.

Известно, что часть своих воспоминаний он отправил в город Москву, в редакцию газеты «Известия». Подтверждает этот факт присланная на его имя Благодарность следующего содержания: «Редакционная коллегия газеты «Известия» и штаб Всесоюзной читательской экспедиции: «Память. Неизвестные страницы войны» объявляют благодарность Щербине Фёдору Иосифовичу за участие в читательской экспедиции.

Присланный Вами материал взят нами на учёт в редакционный архив – «Подвиг народа в годы Великой Отечественной» на вечное хранение. Материалами этого архива будут пользоваться историки, писатели, журналисты, научные работники для подготовки новых исследований о борьбе советского народа против гитлеровских захватчиков».

Фрагмент письма (по всей вероятности черновик), предназначенного для отправки в одну из газет:

«Уважаемая редакция. Я хочу рассказать о малоизвестных, а может быть и совсем неизвестных страницах Отечественной войны. Речь пойдёт о боевых действиях 46-й отдельной разведывательной авиаэскадрильи. Если я не ошибаюсь, до войны в составе нашей авиации вообще не было частей такого назначения. В первые дни войны воздушной разведкой занимались все остальные рода авиации (истребители, бомбардировщики, штурмовики). И вот только в ходе войны была сформирована 46-я отдельная разведывательная авиаэскадрилья. Создана она на базе учебного отряда 2-й Высшей школы штурманов. Её лётчиками стали лётчики-инструкторы этой школы, а штурманами – слушатели этой школы. Эскадрилью возглавили: командир эскадрильи – капитан Фёдор Кузовиткин (ранее воевавший в Китае против японских империалистов). Комиссар – старший политрук Волик. Начальник штаба – старший лейтенант Буряк. Инженер – Авсиевич. На вооружении были самолеты СБ последней серии.

И вот 19 июля 1941 года наша эскадрилья прибыла на полевую площадку западнее г. Гжатска. Настроение у лётного состава было боевое – ведь в нашем распоряжении были самые скоростные двухмоторные самолеты (существовавший в то время самолет ДБ-3 (Ил-4) имел меньшую скорость), а командовал нами опытный летчик – командир, на груди которого было два ордена Красного Знамени. К тому времени немцы только что захватили Ельню, и это определило задачу эскадрильи на первый день, и её дальнейшую судьбу.

Официально эскадрилья вошла в состав резервного фронта и оперативно была подчинена командованию 12-й смешанной авиадивизии. Но обстановка на фронте сложилась так, что эскадрилья в резерве находилась только одну ночь. Уже 20 июля было получено задание вести наблюдение за шоссейной дорогой Починок-Ельня с целью определения интенсивности движения по ней войск противника в строну Ельни. Первым вылетело на задание звено, ведущим которого был командир эскадрильи капитан Ф. Кузовиткин. На аэродром вернулся только капитан Кузовиткин, а два его ведомых самолета были сбиты истребителями противника. Один из них упал над территорией противника, другой, подожженный, приземлился на нашей территории и взорвался, как только экипаж покинул его. Вылетавшие в тот день ещё два звена возвратились без потерь и доложили о результатах визуального наблюдения в ходе полета. На этом наша боевая работа как разведчиков была прекращена. Мы превратились в бомбардировщиков: вылетали всем наличным составом самолётов и бомбили немецкие войска в окрестностях г. Ельня. Задание выполняли без прикрытия своими истребителями, хотя командование 12 САД перед каждым нашим вылетом уверяло, что, дескать, в таком-то районе нашего полёта к нам пристроятся истребители сопровождения. Сильный зенитный огонь над Ельней, а также истребители противника приводили к тому, что почти каждый наш полёт завершался потерей нашего самолета. Тем не менее, личный состав эскадрильи продолжал боевую работу, своим бомбометанием в какой-то мере нанося урон противнику, и своим присутствием над линией фронта поддерживал моральный дух наших наземных войск. Но потери у нас росли, и меньше чем через месяц у нас осталось только два самолёта. Последний полёт на бомбометание из первоначального состава эскадрильи я совершил в паре с лётчиком Люблевым. После того как бомбы были сброшены, нас атаковали истребители, самолёт Люблева был подожжён и он приземлил его на нашей территории на «живот», а сам оказался в госпитале с ожогами лица. Мой же самолет, моя любимая девятка, остался, невредим, если не считать отметину от пули на стальной трубе лонжерона плоскости. На этом закончился первый этап боевых действий 46-й эскадрильи. Оставшись с одним самолетом, она какое-то время бездействовала. Но вот из далекой Сибири к нам прибыло пополнение. По существу это была эскадрилья, полностью сформированная на базе лётной школы не то Иркутска, не то Красноярска. Вооружена она была так же самолётами СБ но очень уж старыми, ещё первых серий. Но, что поделаешь – «чем богаты, тем и рады». И боевая работа 46-й возобновилась. Командовать эскадрильей стал приведший пополнение капитан Осадчий. Летали только бомбить и только в предместьях Ельни. По-прежнему полёты совершались без сопровождения истребителей, и поэтому этих самолетов хватило ненадолго. Когда осталось два самолёта (старого образца) наши боевые действия приостановились. И только в конце августа или в первых числах сентября я в сопровождении четырех истребителей И-15 совершил полет на фотосъёмку обороны немцев у Ельни. Это был мой последний полет в 46-й. Он был разведывательным, как и первый. Вскоре оставшиеся два самолёта были переданы в ночной бомбардировочный полк, а лётный состав, среди которого осталось только четыре лётчика из двух по существу… [Далее страницы утрачены].

…С первых чисел августа 1942 года по 3 февраля 1943 года я служил в должности командира звена в 10-м отдельном дальне-разведывательном авиаполку, входившим в состав 1-й воздушной армии Западного фронта. На вооружении полка были двухмоторные самолеты Пе-2. Боевая работа полка состояла в том, чтобы через каждый час-полтора вылетал одиночный самолет по заданному маршруту в тыл противника и, удаляясь от линии фронта на 100-150 км, вёл визуальное наблюдение за железными и шоссейными дорогами, с целью установить интенсивность движения на них. Кроме этого, в ходе полёта экипаж фотографировал 2-3 заданных объекта, важных в стратегическом отношении (ж/д узлы, крупные аэродромы), которые были всегда прикрыты сильными зенитными средствами.

В один из октябрьских дней 1942 года, когда полк действовал с полевой площадки в районе города Малоярославца, наш экипаж (3 человека) должен был вылететь на разведку первым. Но с утра была сплошная, низкая облачность, которая не позволяла вести наблюдение за противником, и наш вылет задерживался. Уже в двенадцатом часу дня, так и не дождавшись улучшения погоды, командование полка дало нам команду на вылет, рассчитывая, что может быть, над территорией противника облачности нет. Мы взлетали, и уже на высоте метров сто вошли в облака. Первый отрезок нашего маршрута лежал на Брянск, где мы должны были сфотографировать железнодорожный узел и аэродром. Выдерживая нужный курс, мы поднялись на 6000 метров, а облачность по-прежнему была сплошной. Когда, по расчету времени, мы были над Брянском, вокруг нас была всё та же сплошная облачность. Я развернул самолёт курсом на Орёл. И вот когда, по расчетному времени, мы приблизились к Орлу, наш самолёт вынырнул из облаков, и перед нами открылась земля. Но тут же слева от нашего самолёта на удалении примерно 1 км я увидел пару истребителей. Они были на одинаковой с нами высоте. Поскольку с такого расстояния невозможно было определить их принадлежность – в нашу задачу входило всячески уклоняться от встречи с истребителями противника – я развернул самолёт вправо, чтобы уйти от истребителей. Но они тоже заметили нас и развернулись в нашу сторону. Я подал им установленный на тот день сигнал «Я – свой самолёт» – то есть советский, но они настойчиво приближались к нам, заходя в хвост самолёта, откуда надёжней атаковать цель. Стало ясно, что нас преследуют немецкие истребители. Стрелок-радист А. Карпов открыл огонь по преследователям, один истребитель задымился и пошёл на снижение. Второй же зашёл справа от нашего самолёта, и метров с пятидесяти я увидел на нём крест и свастику. В данном положении стрелок-радист не мог вести огонь, (его пулемёты стреляли только назад от самолёта). Тут надо было вступить в бой штурману – его пулемёт мог вести огонь в стороны от самолёта, но… его пулемёт отказал. А истребитель «проскользил» справа налево низко над нашим самолётом, а потом повторил, этот же маневр, видимо вынуждая нас, идти на снижение и посадку там, где он заставит. Но вот наш самолёт оказался над облаками и я, маневрируя им между «холмами», образуемыми облаками, наконец, оторвался от истребителя. В ходе этого случая экипаж, конечно же, потерял ориентировку и не знал курса, с которым надо лететь на свой аэродром. На помощь был призван радио-полукомпас, с помощью которого штурман Б. Ларионов настроился на приводную станцию, работающую в районе нашего аэродрома, а затем и рассчитал курс, который и привёл нас на свой аэродром.

Встреча с истребителем противника для одиночного самолета типа Пе-2 была явлением нежелательным, потому что, в большинстве случаев, разведчик не может противостоять и большой скорости, и большой мощи огня истребителя и его маневренности.

В декабре месяце 1942 года, когда наш полк действовал с полевой площадки в районе Наро-Фоминска, наш экипаж выполнял очередной полёт на дальнюю разведку. Уже сфотографировал аэродром противника у станции Сеща и Смоленска, а также ж/д узел, и взял курс на восток, к своему аэродрому, а до линии фронта оставалось километров 100, я вдруг почувствовал удар по самолёту, при этом он стал вибрировать, а правый мотор резко снизил обороты. Я принял меры к тому, чтобы удержать самолёт на необходимом курсе. Стало ясно, что что-то произошло с мотором. Разрывов зенитных снарядов вокруг не было видно. Однако, положение создалось критическое. Во-первых, самолёт потерял скорость, маневренность, а, самое главное, при самом умелом пилотировании он терял высоту. Появился бы в этот момент истребитель противника, и мы бы стали его верной жертвой. Произошло это на высоте 6000 метров. Я прикладываю всё умение, чтобы удержать самолет от падения, а у самого в голове мысли: «Хоть бы не встретится с истребителем, хоть бы не обстреляла зенитка, хоть бы перетянуть линию фронта». А самолёт всё теряет и теряет высоту. «Лишь бы мотор не загорелся». Но вот и линия фронта, а у нас высота 3000 м – как раз та, на которой чаще всего можно встретиться с истребителем, тем более над линией фронта. На наше счастье опасность миновала, и я уже подумал, что дотянем до своего аэродрома, до которого оставалось километров 60. Но вот повреждённый мотор задымил всё более и более, заполняя кабину дымом. Увидев в это время, справа неизвестный мне аэродром (хорошо укатанный снег аэродрома блестел, отражая лучи солнца на своей территории), я не стал продолжать полёт и приземлил самолёт на увиденном мной аэродроме. Выбравшись из самолёта, штурман и стрелок-радист стали обниматься, радуясь благополучному исходу произошедшего. Подошедшие техники с приютившего нас аэродрома осмотрели мотор и обнаружили, что произошёл обрыв шатуна от шейки коленчатого вала и разрушен незначительно картер. Требовалась замена мотора, на что уйдёт несколько часов, и мы должны были на это время остаться на аэродроме, где приземлились. А как же быть с разведданными, а главное с отснятой фотоплёнкой? Ведь их ждут в полку именно сегодня. Это как раз те вещи, о которых можно сказать: «дорога ложка к обеду». Но наши беспокойства были преждевременны. По указанию командования части, которая базировалась на этом аэродроме, был выделен связной самолет У-2, на котором наш штурман в тот же день доставил в наш полк фотоплёнку и результаты визуального наблюдения. А на другой день, когда на нашем самолете уже стоял новый мотор, я перелетел в свой полк».

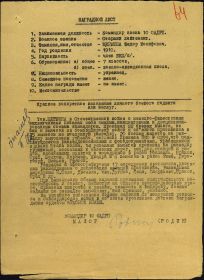

За проявленные в годы войны мужество и героизм был награжден: орденом Красного Знамени, орденом Отечественной Войны III степени, медалью “За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, памятным (нагрудным) знаком "40 лет Военной авиации", памятным (нагрудным) знаком “Ветеран 1-й Воздушной Армии”, юбилейными медалями.

Воспоминания

После окончания войны, Федор Иосифович активно занимался творческой деятельностью. Стал актером-любителем "народного театра", режиссером. Возглавлял труппу самодеятельного театрального коллектива. Далее, стал руководителем детского фото-кино кружка, творчески посвящая себя не только кабинетной работе с фототехникой но и краеведческим изысканиям. В помощь своим коллегам (педагогам Детского сектора Дк им. Ленина), он подготовил два методических пособия, изданные отдельными брошюрами в 1959 и 1966 годах. Более десяти лет Федор Щербина исполнял обязанности старшего инструктора Детской турбазы "Веревкин угол". Писал стихи, снимал на фотопленку и сам печатал художественные кадры с видами города, семьи, разыскивал друзей-однополчан.

Скончался 17 сентября 1985 года от инфаркта. Похоронен в поселке Верх-Нейвинск, на "старом" участке "нового" кладбища.

Увековечен в экспозиции "Ради мира на Земле" Новоуральского историко-краеведческого музея и в "Книге Памяти участников Великой Отечественной войны Новоуральского городского округа".