Анна

Александровна

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

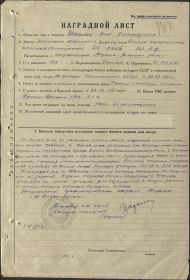

Ермолик (Шашова) Анна Александровна, родилась 21 октября 1919 года в с.Венгерово Новосибирской области. Окончив среднюю школу, училась в Томской фельдшерской 3-х годичной школе. Перед войной работала в П-Троицком районе Новосибирской области.В самом начале войны 23 июня была призвана на фронт.

На обороте этой фотографии Анна Александровна напишет: «На память дорогим родителям мамочке и папочке в день ухода в ряды действующей рабоче-крестьянской армии. Помните дочь Аню Шашову и подругу Полину Алабердину. Фотографировалась в г.Томске. Уход в РККА 23 июня 1941 года.» В этих строках – боль и тоска, прощание с родными, ведь война непредсказуема, один миг, одна пуля – и нет человека. И, возможно эта фотография станет последней в жизни солдата. Но война к Анне Александровне была благосклонна. Каждый день фельдшер Аннушка выносила раненых с поля боя, ежесекундно рискуя погибнут, но за весь боевой путь, всю войну прабабушка не получила ни одной контузии, ни одного ранения.

На обороте этой фотографии Анна Александровна напишет: «На память дорогим родителям мамочке и папочке в день ухода в ряды действующей рабоче-крестьянской армии. Помните дочь Аню Шашову и подругу Полину Алабердину. Фотографировалась в г.Томске. Уход в РККА 23 июня 1941 года.» В этих строках – боль и тоска, прощание с родными, ведь война непредсказуема, один миг, одна пуля – и нет человека. И, возможно эта фотография станет последней в жизни солдата. Но война к Анне Александровне была благосклонна. Каждый день фельдшер Аннушка выносила раненых с поля боя, ежесекундно рискуя погибнут, но за весь боевой путь, всю войну прабабушка не получила ни одной контузии, ни одного ранения.

Анна Александровна начала свой боевой путь в 323 стрелковой дивизии 1086 стрелкового полка 33 армии, которая участвовала в обороне столицы нашей родины.

«С целью организации обороны на подступах к Москве Ставка Главнокомандующего 18 июля сформировала фронт Можайской линии обороны в составе 32-й армии, 33-й и 34-й армий. К этому времени (16 июля) было сформировано полевое управление 33-й армии под руководством комбрига Д.П.Онуприенко. Приказом Ставки ВГК от 30 июля 1941 года для объединения действий резервных армий на Ржевско-Вяземской линии обороны был сформирован Резервный фронт. Командующим был назначен заместитель наркома обороны СССР генерал армии Г.К.Жуков. В состав Резервного фронта были включены 16, 31, 32, 24, 43 и 33-я армии.

Наступление немецко-фашистских войск на Москву началось 30 сентября ударом по войскам Брянского фронта. На рассвете 2-го октября были нанесены удары по войскам Западного и Резервного фронтов. Советские войска оказали врагу упорное сопротивление, вели жестокие бои, отражали танковые атаки противника. Однако немецкие танковые войска глубоко вклинились в нашу оборону, создавая угрозу окружения, и нередко наши войска вынуждены были драться в условиях полуокружения и полного окружения и с тяжелыми боями отступали на резервные позиции. События развертывались настолько стремительно, что плановый отвод войск на указанные рубежи осуществить было невозможно. Противником были окружены значительные силы Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы и часть сил Брянского фронта южнее Брянска. В октябре на всем пространстве от вяземского рубежа до Можайской линии обороны не было ни промежуточных оборонительных рубежей, ни войск, способных задержать наступление рвавшихся к Москве танковых групп противника. На Можайском рубеже имелось очень небольшое количество советских войск, которые не могли противостоять главным силам врага.

Войска 33-й армии, начиная с 3 октября 1941 года, вели тяжелые оборонительные бои с наступающими фашистскими войсками в районе Спас-Деменска, Мосальска, Вязьмы.

Удары огромной силы, обрушенные на правое крыло Западного фронта 15—16 ноября 1941 года принесли врагу успех и немецкие войска оказались к концу ноября в 35—40 км северо-западнее столицы, где были остановлены на рубеже канала Москва-Волга.

Так закончилось последнее наступление немецкой армии на Москву. Советские Вооруженные Силы выиграли оборонительное сражение. Ударные вражеские группировки были обескровлены и лишены возможности продолжать наступление. Сильные контрудары советских войск по главным группировкам врага севернее, западнее и южнее Москвы, положили начало переходу инициативы действий к советским войскам на всем московском стратегическом направлении.

Выигранное Красной Армией оборонительное сражение под Москвой завершило первый, наиболее трудный этап борьбы Советского Союза с гитлеровской Германией. 26 декабря войска 33-й армии освободили г. Наро-Фоминск, частично захваченный немцами 22 октября 1941 года. Очевидцы вспоминают «В городе еще не ездят ни на машинах, ни на лошадях. Немцы усеяли улицы минами. Повсюду саперы-поводыри осторожно шарят вокруг себя миноискателем. Пройти можно только по одной из узких троп, проторенных саперами. Город разрушен так, будто пережил сильнейшее землетрясение. В нем не видно следов фашистских зверств. Не найдя людей в городе, фашисты рыскали по району, выискивая землянки и забрасывали их гранатами».

Развивая наступление, войска 33-й армии освободили село Волосово (перед г. Боровском), где сейчас у Киевского шоссе на 92 км. сооружен памятник-мемориал войскам 33-й армии.»

На этом фото фельдшер Аннушка со своими боевыми подругами в г.Орехово-Зуево в декабре 1941 г. Несмотря на победу в подмосковном сражении, на лицах девушек нет улыбок, на них лежит печать бесконечной усталости от постоянного недосыпания, недоедания, холода. Работа медика на фронте, на передовой требует от человека постоянной выкладки, 24 часа в сутки. Наверно, только женщины, с присущей им выносливостью, могли так стойко и мужественно переносить все тяготы и лишения военного времени. При этом им приходилось выполнять роль матерей и сестер, вынося с поля боя и перевязывая раненых бойцов…

«Несмотря на всю сложность обстановки было решено продолжать наступление. Войскам 5-й и 33-й армий Западного фронта поставлена задача наступать в общем направлении на Можайск-Гжатск, разгромить противника в районе Вереи и Можайска. Эта задача была выполнена. После трехдневных боев на подступах к Можайску соединения 5-й армии сломили сопротивление врага и 20 января освободили город.

Войска 33-й армии внесли достойный вклад в эту историческую победу, освободив 16 населенных пунктов, уничтожив при этом свыше 1000 солдат и офицеров противника.

В ходе январско-февральского зимнего наступления войска 33-й армии вышли на рубеж реки Воря и заняли многие города и важный стратегический пункт ст. Износки. 33-й армии было приказано развивать прорыв и овладеть Вязьмой.

Немецкие войска, занимавшие на подступах к Вязьме заблаговременно подготовленные и хорошо укрепленные позиции, оказывали ожесточенное сопротивление. Все попытки советских войск с ходу овладеть Вязьмой наталкивались на активное противодействие врага. Бои приняли затяжной характер. В конце января - начале февраля немецкое командование организовало несколько сильных контрударов по войскам 33-й армии и 2-3 февраля перехватило их коммуникации севернее и южнее Юхнова. К тому же немецкая авиация начала группами по 15—20 самолетов бомбить боевые порядки 33-й армии. Войска 33-й армии, оторванные от главных сил фронта, вынуждены были перейти к обороне в условиях полуокружения. В начале апреля обстановка в районе Вязьмы серьезно осложнилась. Противник, сосредоточив крупные силы, начал теснить группу, стремясь к весне ликвидировать ее.

За период зимнего наступления войска Западного фронта продвинулись всего лишь на 70—100 км., несколько улучшив общую оперативно-стратегическую обстановку.

Немецко-фашистские войска тоже перешли к обороне. На советско-германском фронте наступило временное затишье.

В течение всего 1942 года (с марта месяца) и по март 1943 года 33-я армия вела оборонительные бои севернее Юхнова и по линии дороги Гжатск-Юхнов, активно готовясь к весенне-летнему наступлению 1943 года.»

В 1942 году судьба Анны Александровны пересеклась с судьбой командира взвода химической защиты 323 дивизии Ермолика Василия Александровича – моим дедушкой.

Я думаю, встреча их была не случайна. Дед – высокий, статный, балагур, она – стройная, симпатичная певунья-хохотушка, оба молоды. Им даже война не казалась такой страшной – настолько они были влюблены.

В войну многие общались посредством писем. Сохранились письма, которые писал Василий Анне:

«Аня! Я крайне сожалею, что по непредвиденным обстоятельствам я не мог присутствовать и лично поздравить тебя с днем рождения! Надеюсь, что ты не придашь этому значения и поймешь, что подобные обстоятельства, которые в настоящий момент так часты и естественны, - не могут иметь значения на наши с тобой отношения. Даже на расстоянии я всеми мыслями и чувствами стремлюсь к тебе, и особенно в этот твой знаменательный день – день рождения, я шлю тебе много того, что желаешь себе – красивого в жизни, лучезарного впереди и счастливого вокруг! Желаю тебе многих лет счастливой жизни, благополучия и плодотворной работы на благо нашей социалистической Родины! Помни, что винт жизни неумолим, но он прекрасен от начала до конца. Василий Е.»

Читая эти строки, видишь, насколько люди того поколения – поколения 30-х-40-х годов были воспитаны в духе социализма. Для них «на благо нашей Родины» звучало как призыв, это было важнее всего остального, важнее, чем свое, личное. Я листала учебные тетрадки, в которых Анна Александровна записывала свои конспекты по медицине, учась в фельдшерской школе. На титульных листах каждой тетрадки обязательно были цитаты мыслей Ленина и Сталина. Люди свято верили в правдивость этих слов вождей, и я думаю, именно это помогало народу бороться с врагом и победить его.

Когда дивизия воевала уже на территории Польши, в одном из освобожденных сел у Василия и Анны 8 июня 1944 года состоялась так называемая «фронтовая свадьба». Было все скромно: водка в железных кружках, продукты из солдатского пайка. Но это не мешало им в тот момент: они были счастливы от того, что были вместе, рядом были друзья и кричали им «Горько!»

Я думаю, во время войны многие создавали свои «фронтовые» семьи: людям нужна была любовь, чтобы компенсировать психологические травмы, нанесенные войной. Любовь спасала человека, не давая совсем упасть ему духом.

«С апреля 1944 г. 33-я армия была передана в состав 2-го Белорусского фронта и вела бои по ликвидации окруженной группировки противника восточнее Минска. Минск был освобожден 03.07.44 г. После разгрома окруженной немецкой группировки ЗЗА была передислоцирована в район юго-западнее Вильнюса с целью нанесения главного удара на Вильнюс и его освобождение в срок 10—12 июля, а затем выйти к Неману и захватить плацдарм на его западном берегу. Войска армии перешли к преследованию отходящего противника, ведя упорные бои, завершили освобождение Белоруссии, очистили от оккупантов часть Литвы и Латвии и вместе с войсками 2-й польской армии вступили на территорию Польши.

Войска 33-й армии участвовали в Висло-Одерской операции - одной из крупнейших стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны, в результате которой советские войска подошли к Берлину на 60—70 км и создали благоприятные предпосылки для успешного наступления на берлинском направлении. 33-я армия участвовала в разгроме Франкфуртско-губенской группировке немцев, с 26 апреля по 1 мая 1945 г.»1

В этих боях Василий Александрович был ранен в плечо, но в госпитале пробыл недолго и продолжил свой боевой путь.

«После разгрома и ликвидации берлинской группировки и занятия Берлина 2-го мая советские войска для окончательного выполнения поставленных задач занимались полной очисткой от врага всей территории Германии к востоку от Эльбы.

В районе г. Кропштедта на Эльбе 33-я армия вышла на восточный берег Эльбы, сосредоточившись от Виттенберга до Шенебека, где и встретила день Победы 9 мая 1945 года.

На реке Эльбе южнее Магдебурга 33 армия встретилась с войсками 9-й американской армии. Военсовет армии организовал прием для американских солдат, офицеров и генералов.

В июне-июле 1945 г. управление 33 армии, передав войска в группу Советских войск в Германии, передислоцировалось в гор. Смоленск, где на его базе был сформирован смоленский территориальный военный округ».1

Василий Александрович и Анна Александровна праздновали День Победы в Польше. Этот день – как второе рождение – люди плакали от радости, что закончилась эта долгая кровопролитная война. Но многие оставались в строю, чтобы окончательно добить врага. Поэтому Василий и Анна до 1946 года оставались в Германии.

Боевой путь

Анна Александровна начала свой боевой путь в 323 стрелковой дивизии 1086 стрелкового полка 33 армии, которая участвовала в обороне столицы нашей родины. Войска 33-й армии, начиная с 3 октября 1941 года, вели тяжелые оборонительные бои с наступающими фашистскими войсками в районе Спас-Деменска, Мосальска, Вязьмы. Выигранное Красной Армией оборонительное сражение под Москвой завершило первый, наиболее трудный этап борьбы Советского Союза с гитлеровской Германией. 26 декабря войска 33 армии освободили г. Наро-Фоминск, частично захваченный немцами 22 октября 1941 года.

Развивая наступление, войска 33-й армии освободили село Волосово (перед г. Боровском), где сейчас у Киевского шоссе на 92 км. сооружен памятник-мемориал войскам 33-й армии.»

Войска 33-й армии внесли достойный вклад в эту историческую победу, освободив 16 населенных пунктов, уничтожив при этом свыше 1000 солдат и офицеров противника.

Немецкие войска, занимавшие на подступах к Вязьме заблаговременно подготовленные и хорошо укрепленные позиции, оказывали ожесточенное сопротивление. Все попытки советских войск с ходу овладеть Вязьмой наталкивались на активное противодействие врага. Бои приняли затяжной характер. В конце января - начале февраля немецкое командование организовало несколько сильных контрударов по войскам 33-й армии и 2-3 февраля перехватило их коммуникации севернее и южнее Юхнова. К тому же немецкая авиация начала группами по 15—20 самолетов бомбить боевые порядки 33-й армии.

В течение всего 1942 года (с марта месяца) и по март 1943 года 33-я армия вела оборонительные бои севернее Юхнова и по линии дороги Гжатск-Юхнов, активно готовясь к весенне-летнему наступлению 1943 года.»

В 1942 году судьба Анны Александровны пересеклась с судьбой командира взвода химической защиты 323 дивизии Ермолика Василия Александровича – моим дедом.

С апреля 1944 г. 33-я армия была передана в состав 2-го Белорусского фронта и вела бои по ликвидации окруженной группировки противника восточнее Минска. Минск был освобожден 03.07.44 г. После разгрома окруженной немецкой группировки ЗЗА была передислоцирована в район юго-западнее Вильнюса с целью нанесения главного удара на Вильнюс и его освобождение в срок 10—12 июля, а затем выйти к Неману и захватить плацдарм на его западном берегу. Войска армии перешли к преследованию отходящего противника, ведя упорные бои, завершили освобождение Белоруссии, очистили от оккупантов часть Литвы и Латвии и вместе с войсками 2-й польской армии вступили на территорию Польши.

Войска 33-й армии участвовали в Висло-Одерской операции - одной из крупнейших стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны, в результате которой советские войска подошли к Берлину на 60—70 км и создали благоприятные предпосылки для успешного наступления на берлинском направлении. 33-я армия участвовала в разгроме Франкфуртско-губенской группировке немцев, с 26 апреля по 1 мая 1945 г.»

«После разгрома и ликвидации берлинской группировки и занятия Берлина 2-го мая советские войска для окончательного выполнения поставленных задач занимались полной очисткой от врага всей территории Германии к востоку от Эльбы. В районе г. Кропштедта на Эльбе 33-я армия вышла на восточный берег Эльбы, сосредоточившись от Виттенберга до Шенебека, где и встретила день Победы 9 мая 1945 года. На реке Эльбе южнее Магдебурга 33 армия встретилась с войсками 9-й американской армии. Военсовет армии организовал прием для американских солдат, офицеров и генералов. В июне-июле 1945 г. управление 33 армии, передав войска в группу Советских войск в Германии, передислоцировалось в гор. Смоленск, где на его базе был сформирован смоленский территориальный военный округ.

Василий Александрович и Анна Александровна праздновали День Победы в Польше. Этот день – как второе рождение – люди плакали от радости, что закончилась эта долгая кровопролитная война. Но многие оставались в строю, чтобы окончательно добить врага. Поэтому Василий и Анна до 1946 года оставались в Германии.

После войны

Анна Александровна и Василий Александрович праздновали День Победы в Польше. Этот день – как второе рождение – люди плакали от радости, что закончилась эта долгая кровопролитная война. Но многие оставались в строю, чтобы окончательно добить врага. Поэтому Василий и Анна до 1946 года оставались в Германии.

Демобилизовавшись из армии, они поехали к родителям деда – в Белоруссию. Молодая невестка им понравилась и родители благословили их брак. В 1947 году молодые переезжают в г.Ачинск, к родителям Анны Александровны, где Анна Александровна родила первого сына Виталия (моего деда). В 1948 г. прадеда приглашают работать в г.Красноярск на новый аффинажный завод (тогда секретный п/я 121), где он проработал до конца своей жизни. Василий Александрович перевозит в Красноярск всю семью, включая родителей Анны Александровны, ее сестер и брата с семьями.

Дальнейшая судьба Василия и Анны была связана с этим заводом (ныне Красноярский завод цветных металлов). Вместе строили планы на будущее, родили второго сына Анатолия. Послевоенная жизнь потекла размеренно и спокойно.

Василий Александрович работал старшим инженером завода, затем помощником главного инженера по технике безопасности. Он был заядлым рыболовом, прошел по всем рекам Красноярского края (я читала его дневники, написанные в этих походах). Он постоянно публиковался в советском журнале «Рыболов-спортсмен». В семейном архиве сохранились рукописи его рассказов «У осоки», «Частокол в реме», «Золотая тропа», «По Мане» и другие. Сохранилась даже печатная машинка «Москва», на которой он печатал свои рассказы. Василий Александрович был страстным болельщиком красноярской хоккейной команды «Енисей». Стадион был в трех шагах от их дома и не было ни одного матча любимой команды, который бы он пропустил. У прадеда был специальный блокнот, в который он записывал результаты хоккейных игр на протяжении нескольких лет. Но, к сожалению, в 1973 году прадеда не стало – не выдержало сердце. 15 апреля 1973 года проводить в последний путь фронтовика, талантливого специалиста, инженера, начальника пришли почти все заводчане, на заводе дали прощальный гудок. Очень жаль, что многого он так и не успел сделать….

С 1948 г. Анна Александровна работала фельдшером в заводском врачебном пункте. Выйдя на пенсию, она продолжала работать врачом в спортзале завода. Анна Александровна была медиком, что называется «от бога». К ней в любое время дня и ночи шли соседи за помощью, она всегда помогала людям – и не просто как медик, а как очень участливый, добрый и сердечный человек. Ведь гораздо важнее для человека порой не лекарство, а доброе слово и участие, понимание его проблемы. Анны Александровны уже нет в живых, но соседи до сих пор вспоминают ее добрым словом.

В 1976 г. она повторно выходит замуж, за Морозова Валентина Алексеевича. Он не воевал, был преподавателем эвакуированного Лесотехнического института (ныне Сибирского технологического университета), впоследствии стал парторгом завода цветных металлов. Именно там они и познакомились с Анной Александровной. Валентин Алексеевич глубоко проникся историей 33-й армии и на протяжении нескольких лет по крупицам выявлял документы, рисовал карты и сам печатал на той же пишущей машинке «Москва» свою рукопись. Именно этот очерк и лег в основу военных описаний в моей работе. Вместе с Анной Александровной они несколько раз ездили в Брянск, на встречи ветеранов 33-й армии, Совет Ветеранов армии глубоко оценил труд Валентина Алексеевича и он стал почетным гостем на этих встречах, наравне с фронтовиками…

С фотографии Анны Александровны один художник (к сожалению, не знаю его имени) написал портрет, который хорошо экспонировался на выставке художников-ветеранов МОСХ в Москве.