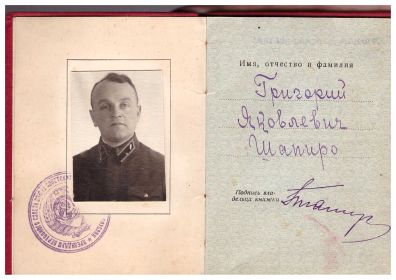

Григорий

Яковлевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

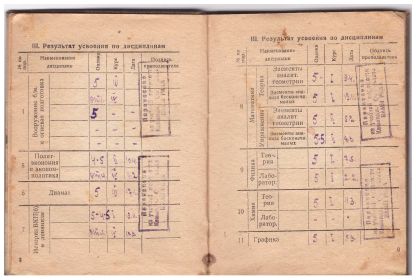

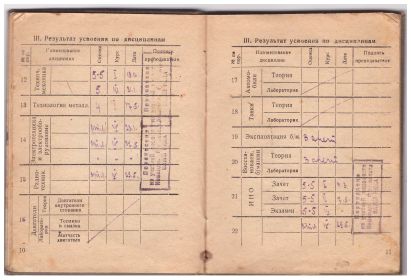

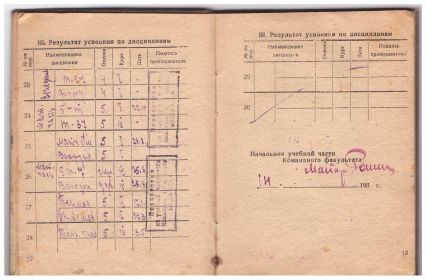

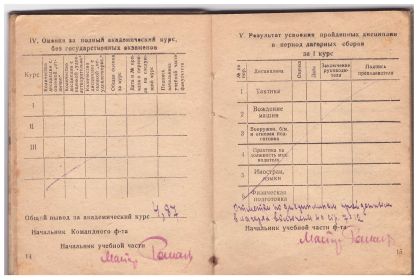

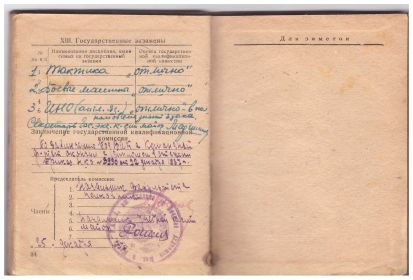

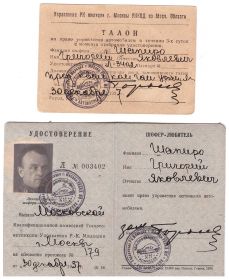

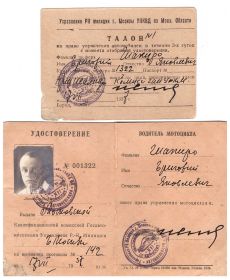

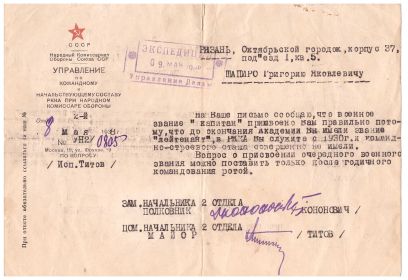

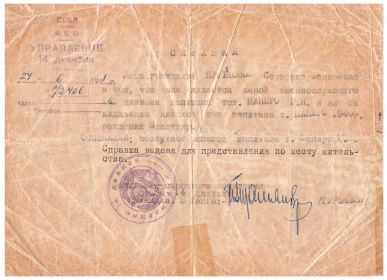

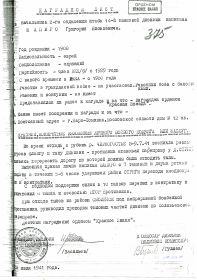

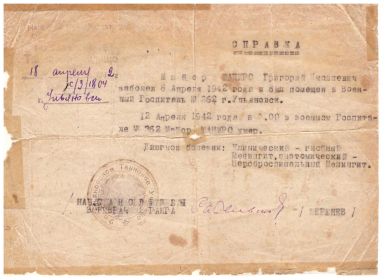

Родился 1 января 1908 года в г. Оренбурге. В РККА с сентября 1930 года. Член ВКП(б) с 1929 года. Окончил командный факультет Военной академии механизации и моторизации РККА имени Сталина в декабре 1937 года. В 1938-1939 г. - командир учебной танковой роты. В 1939-1940 гг.- заместитель командира 55-й легкотанковой бригады по тылу. С 1940 г. - начальник разведки, начальник штаба 14-й танковой дивизии 7-го мехкорпуса. С сентября 1941 года - командир учебного батальона курсантов 2-го Ульяновского танкового училища имени Калинина. Умер 12 апреля 1942 года в г. Ульяновске от последствий тяжёлого ранения, полученного под Смоленском в августе 1941 г. Похоронен на старом городском кладбище г. Ульяновска.

Боевой путь

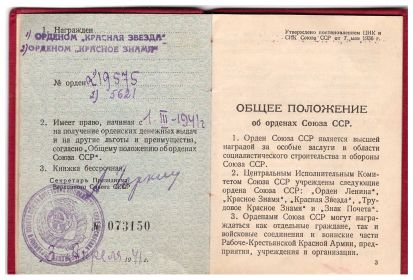

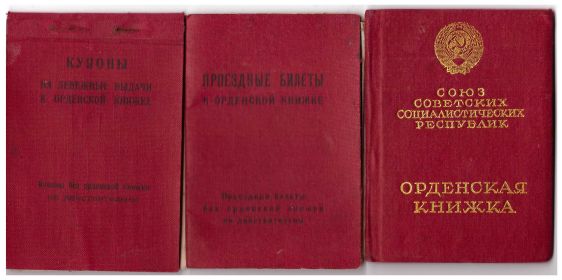

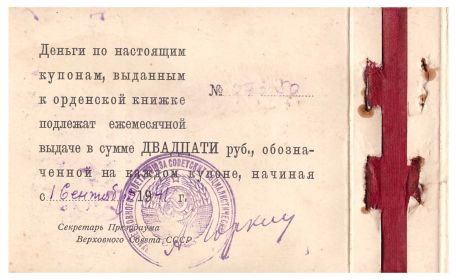

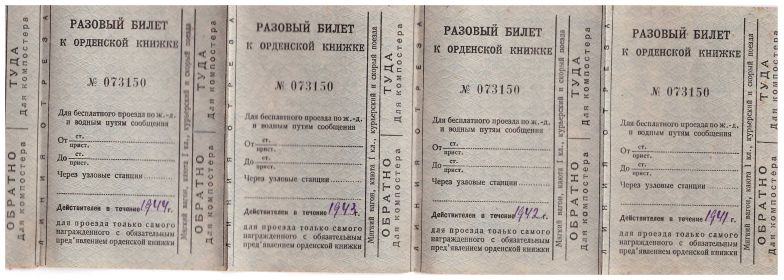

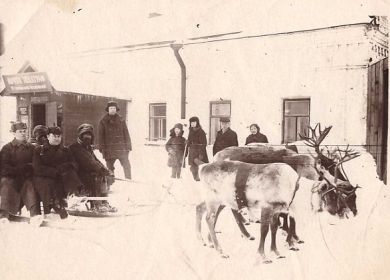

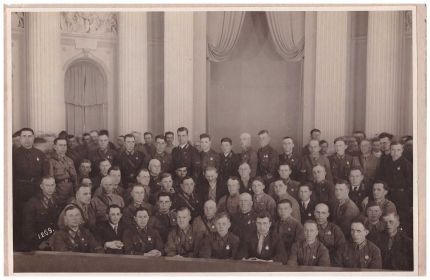

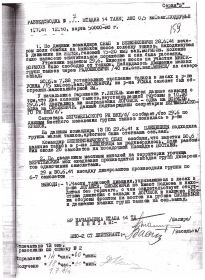

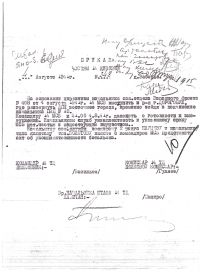

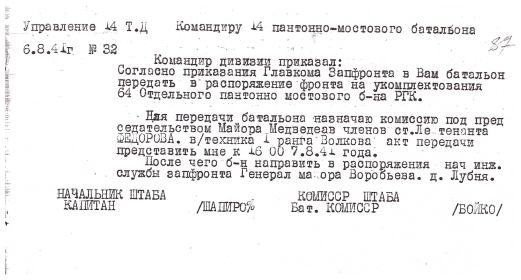

В 1931-1933 гг. шифровальщик, помощник начальника 8 отдела штаба ЛенВО, помощник начальника 6-й (шифровальной) части штаба 11-го мехкорпуса (Ленинград). С декабря 1933 г. – слушатель Военной академии моторизации и механизации РККА имени Сталина. В декабре 1937 г. в звании капитана окончил ВАММ с дипломом 1-й степени. С января 1938 г. - командир 11-й роты 3-й тяжелой танковой бригады, затем 39-й легкотанковой бригады МВО. С 1939 г. – начальник тыла 55-й легкотанковой бригады. Участник Освободительного похода в Западную Белоруссию, Финской войны, установления советской власти в Литве. В январе – апреле 1940 г. командовал сводным автобатальоном обслуживания Архангельского порта. За участие в Финской войне награждён орденом Красной Звезды. С июля 1940 г. – начальник разведки 14-й танковой дивизии 7-го мехкорпуса. С 23 июня 1941 г. – на Западном фронте. Эвакуировал из Минска труппу МХАТа. Участник Лепельского контрудара, обороны Смоленска. В июле-августе 1941 г. – начальник оперативного отделения, начальник штаба 14-й танковой дивизии, командир полка в составе Ярцевской группы войск генерала Рокоссовского. 8 августа 1941 г. награждён орденом Красного Знамени. После тяжёлого ранения с 9 сентября 1941 г. – командир учебного батальона курсантов 2-го Ульяновского танкового училища им. Калинина. С 30 декабря 1941 г. – майор. 8 апреля 1942 г. во время руководства операцией по продвижению баржи с военными грузами, застрявшей в волжских льдах, упал в ледяную воду и простудился. Умер 12 апреля 1942 г. в Ульяновске от менингита.

Воспоминания

Григорий Прутцков

Великую Отечественную войну капитан Григорий Яковлевич Шапиро встретил на должности начальника разведки 14-й танковой дивизии 7-го мехкорпуса. Он уже имел боевой опыт: вскоре после окончания Военной академии моторизации и механизации РККА имени Сталина в сентябре 1939 года участвовал в освободительном походе в Западную Белоруссию, летом 1940 года – в Литву, а за участие в Финской войне был награждён орденом Красной Звезды. 23 июня 1941 года 14-я дивизия, дислоцировавшаяся в подмосковном Наро-Фоминске, выдвинулась на Западный фронт. Капитан Шапиро получил срочное задание: эвакуировать из Минска застрявших там на гастролях артистов МХАТа. Он вывез их из горящей столицы Белоруссии 25 июня, за несколько часов до того, как город был окружён немецкими танковыми соединениями, и довёз до Смоленска. Там МХАТовцы продолжили путь в Москву, а капитан Шапиро возвратился в дивизию, которая заканчивала сосредоточение в Лиозненском районе Витебской области. «… В бою мы ещё не были, под бомбёжкой были несколько раз, – писал Григорий Яковлевич жене, Серафиме Фёдоровне Прутцковой. – Мы хорошо маскируемся, и потому жертв нет. Вчера сбили немецкий бомбовоз, четыре лётчика были убиты при падении. Он удирал поспешно и не успел сбросить одну бомбу, так с ней и упал. Задерживаем немецких диверсантов, просачивающихся к нам и сбрасываемых с самолётов. Излюбленные методы немцев – очень подлые: напасть врасплох, диверсанты и всякие такие номера. Удара в лоб они не выдерживают. Самолёты от огня тоже немедленно поворачивают и уходят. Ряд случаев был, когда бомбы были наполнены опилками…» В начале июля 14-я танковая дивизия передислоцировалась в Сенненский район: ей предстояло участвовать в Лепельском контрударе. Это была крупнейшая танковая битва Второй мировой войны. За дни, что предшествовали сражению, начальник разведки не раз проезжал на танке путь от Витебска до Лепеля, собирая разведывательные данные. В Витебске прошли детские годы капитана Шапиро, там до революции служил его дед, была похоронена мать. Теперь у стен родного города ему предстояло сразиться с врагом. В кровопролитных боях с 6 по 10 июля дивизия потеряла более двухсот человек и свыше половины танков. Капитан Шапиро чудом уцелел: его ранило двумя пулями в руку навылет и мелкими осколками в лицо. Из строя он не ушёл. Когда был дан приказ об отступлении, во время отхода с рубежа речки Черногостница, неожиданно возникла угроза флангу и тылу дивизии: немцы атаковали переправу у деревни Стриги, пытаясь перерезать дорогу, по которой должны были отходить наши войска. Семь танков и две роты пехоты под руководством начальника разведки дивизии полдня удерживали деревню, отвлекая на себя удар немецких войск. «Противник, действуя крупными силами авиации и передовыми подвижными частями, в 17.30 атаковал переправу у Стриги, но был отбит, потеряв два средних и пять лёгких танков, 5 орудий и ПМО, понеся потери в пехоте» – констатировал журнал боевых действий дивизии. Когда подошло подкрепление – ещё десять танков, – капитан Шапиро перешёл в контратаку и уничтожил четыре немецких танка и несколько противотанковых орудий. Попытка противника нанести удар дивизии по путям отхода была отражена. 14-я танковая дивизия успела отойти на новые рубежи. В боях за Витебщину дивизия понесла серьёзные потери. Командир 7-го мехкорпуса дал приказ о передислокации дивизии в Смоленскую область, в район Ярцева. На рассвете 16 июля головная колонна дивизионных машин, двигавшихся к Ярцеву, внезапно попала под немецкий артиллерийский, миномётный и пулемётный обстрел. Стало ясно, что дивизия оказалась в танковых «клещах» вермахта. Колонна встала, причём шедшие сзади машины подходили вплотную, не соблюдая положенной дистанции. Пикирующие бомбардировщики противника бомбили и расстреливали остановившиеся колонны дивизии с воздуха. «Значительное количество машин загорелось. Горели машины с горючим, горели и взрывались машины с боеприпасами. Значительная часть личного состава, следовавшего в колонне, была убита и ранена». Так описывал события того утра журнал боевых действий 14-й дивизии. Пока передовые отряды дивизии отражали превосходящий натиск врага, капитан Шапиро организовывал поворот танков и машин на юг, на переправы через Днепр в деревнях Соловьёво и Радчино, и до вечера руководил тылами дивизии на переправах. Потрёпанная в боях дивизия была избавлена от полного уничтожения. «Мы обязательно выгоним немцев, – писал Григорий Яковлевич в письме домой после выхода из окружения. – Они боятся открытого боя, не принимают его. Стараются действовать всякими подлыми методами: высылают диверсантов, которые стремятся посеять панику в тылу, бомбят и жгут деревни и города, обстреливают из пулемётов мирное население…» 25 июля капитан Шапиро был назначен начальником штаба 14-й танковой дивизии. В Москву ушло представление о награждении его орденом Красного Знамени. Вторую боевую награду ему вручил в Кремле Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин. Из Москвы дважды орденоносец капитан Шапиро выехал на фронт. 14-ю танковую дивизию, потерявшую в боях почти все танки и большую часть личного состава, расформировали. Командный состав дивизии, получивший боевой опыт, направили на новые должности. Начальника штаба расформированной дивизии назначили командиром полка в группе генерала Рокоссовского. Но недолго пришлось капитану Шапиро командовать полком. Во время одной из немецких бомбардировок он был тяжело ранен в голову и прямо с поля боя попал в московский госпиталь. А в это время к Наро-Фоминску, где жила семья командира полка, всё ближе и ближе подходила линия фронта. Немецкие бомбардировщики, которых не подпускала к Москве советская ПВО, улетая, сбрасывали бомбы на военный городок в Наро-Фоминске. По городу ходили упорные слухи о немецких десантах, высадившихся в окрестностях города. «Однажды ночью, во время очередной бомбёжки, – вспоминала жена Григория Яковлевича Серафима Фёдоровна, – я услышала чьи-то шаги в подъезде нашего дома. Ну, думаю, немцы пришли. Завернула в одеяло спавшего в кроватке годовалого сына, встала с ним за приоткрытую дверь и вижу в щёлку: идут прямо ко мне в комнату двое военных, причём у одного из них – забинтована голова. И вдруг слышу родной голос: «Сима, Сима!». Той ночью капитан Шапиро убежал из госпиталя, нашёл где-то «эмку» с водителем и, минуя контрольно-пропускные пункты, под бомбёжкой добрался до Наро-Фоминска – забрать в Москву семью. Вернувшись в госпиталь, Григорий Яковлевич написал рапорт с просьбой отправить его снова на фронт. Но заключение военно-врачебной комиссии было категоричным: только в тыл, до полного выздоровления. Капитан Шапиро получил назначение командиром учебного батальона курсантов во 2-е Ульяновское танковое училище имени Калинина. До войны оно дислоцировалось в Минске, а утром 22 июня 1941 года было поднято по тревоге и маршем направлено в Ульяновск. Семье комбата выделили двухкомнатную квартиру на улице Ленина. Но капитан Шапиро уступил её лейтенанту – командиру взвода, у которого было трое маленьких детей в семье, и несколько месяцев жил с женой, тёщей и маленьким сыном казарме, пока не получил однокомнатную квартиру. Накануне нового 1942 года капитану Шапиро присвоили, наконец, воинское звание «майор». Он должен был стать майором ещё в начале 1938 года, как лучший выпускник Военной академии моторизации и механизации. Но перед самым выпуском, в ноябре 1937 года, органы НКВД арестовали его дядю, Илью Иосифовича Меламеда, директора 1-го Государственного подшипникового завода. Руководство академии уже подыскало талантливому выпускнику должность начальника штаба механизированного корпуса. Парткомиссия также не хотела портить ему карьеру и предложила капитану Шапиро публично отречься от дяди. Он отказался – и получил строгий партийный выговор «за притупление партийной бдительности» («поддерживал родственные связи с врагом народа, не сумев разоблачить его к моменту ареста») и назначение командиром танковой роты в Рязанскую область. С тех пор регулярные представления к очередному воинскому званию неизменно возвращались. Многие друзья и однокурсники Григория Яковлевича уже стали генералами (например, В.Н. Кашуба, С.М. Штеменко, И.Т. Коровников, И.Д. Черняховский), а он по-прежнему, даже занимая должности полковника, носил в петлицах одну капитанскую «шпалу». Учебный батальон майора Шапиро вскоре стал лучшим в училище. Комбат был не только грамотным офицером и строгим командиром, но и человечным начальником. Однажды утром он обходил строй курсантов, отправлявшихся на учебные стрельбы на полигон. У одного из курсантов было заплаканное лицо. Старшина роты доложил комбату, что накануне парень получил письмо, из которого узнал, что всю его семью в Белоруссии расстреляли немцы. И проплакал всю ночь. – Оставьте его в казарме, – распорядился комбат. – Какой из него стрелок… Вечером в канцелярии батальона старшина сказал комбату: – Конечно, приказы начальников не обсуждают, но, по мне, напрасно вы освободили от стрельб этого курсанта, товарищ майор. А если на фронте? Кто его освободит? Да такое письмо должно ожесточить человека против врага! – Я согласен с вами, – ответил майор Шапиро. – На фронте – да. Такое письмо, конечно, обострит до предела ненависть к врагу. Там враг – реальная противостоящая сила. А на полигоне? Нужно иметь исключительную силу воображения, чтобы принять фанерные мишени за реального врага. Я уверен, в таком потрясённом состоянии этот курсант отстрелялся бы ниже возможностей. Зачем лишний раз травмировать человека? В конце зимы, через полгода после ранения, комбат Шапиро снова стал проситься на фронт. Но начальник училища ответил отказом. «Хочется снова поехать на фронт – не пускают, потому что воевать хотят все. Может быть, позже удастся», – писал Григорий Яковлевич в письме к брату. 8 апреля 1942 года батальон майора Шапиро получил задание командования гарнизона – освободить застрявшую в волжских льдах баржу с военными грузами из ледового плена и обеспечить её дальнейшее продвижение. Задание было выполнено, однако во время работы комбат упал в воду и, промокший насквозь в ледяной воде, продолжал руководить работами. Он сильно простудился, получил воспаление среднего уха и попал сначала в санчасть (где хирургом работала его жена Серафима Фёдоровна), а затем в госпиталь. Не до конца зажившая рана дала осложнение: начался менингит. Требовалась срочная операция. Медицинское начальство побоялось доверить её молодому хирургу и послало в город Куйбышев за опытным специалистом. Он прилетел самолётом утром 12 апреля – через несколько часов после того, как майор Шапиро умер. Его хоронило всё училище. На могиле соорудили памятник с надписью: «Любимому командиру от личного состава батальона». Вскоре после похорон в училище пришла запоздалая выписка из приказа наркома обороны: майору Григорию Яковлевичу Шапиро досрочно присваивалось воинское звание «подполковник»…

Акимов Анатолий Николаевич (1914 - 1987)

18 февраля 1985 г.

… Майора Григория Яковлевича Шапиро я хорошо знал по совместной службе во 2-м Ульяновском танковом училище имени М.И. Калинина. Я был помощником старшины батальона майора Шапиро. Моё рабочее место было в канцелярии батальона, там же, где и у Григория Яковлевича. Мы встречались по службе ежедневно в 6 часов утра. Свой рабочий день Г.Я. начинал с изучения английского языка: приходил преподаватель, и они занимались 45 минут, затем – служба по расписанию.

Майор Шапиро был интеллигентный, культурный человек, высокообразованный военный специалист, отличный командир, требовательный и человечный. Курсанты и офицерский состав батальона любили его, пользовался он всеобщим уважением и в училище.

Правительственную награду Г.Я. получил за успешное выполнение особого задания Главного командования – эвакуировать из пылающего Минска на Северный Кавказ великое достояние советской культуры – Московский художественный академический театр имени А.М. Горького, застрявший в Минске после гастролей.

Умер Г.Я. Шапиро, можно сказать, на боевом посту. Под Ульяновском затёрло льдами баржу с военным грузом. Батальон майора Г.Я. Шапиро получил задание командования гарнизона – освободить баржу из ледового плена и обеспечить её дальнейшее продвижение. Задание было выполнено, однако во время работы майор Шапиро упал в воду и, промокший насквозь в ледяной воде, продолжал руководить работами. Он сильно простудился, получил осложнение на мозговую оболочку и скончался от менингита.

Я участвовал в его похоронах, хорошо помню его жену, она вскоре уехала в Москву.

Обелиск… делали курсанты нашего училища. Он состоял из трёх частей: основания площадью примерно 70х60х15 см, корпуса высотой сантиметров 60 и цокольной части со звездой высотой тоже примерно сантиметров 60. Так что весь был около полутора метров. На лицевой части корпуса было выбито: «Майор Григорий Яковлевич Шапиро», даты. Размеры эти приблизительные: прошло более полувека, и я мог ошибиться, но ненамного…

Акимов Анатолий Николаевич (1914 - 1987)

2 апреля 1985 г.

… В училище этом был начальником политотдела полковой комиссар Александр Павлович Волосов, как теперь говорят, «толковый мужик, службу знал». Он подал заявку на пересыльный пункт на убогих, увечных, не подлежащих отправке на фронт работников искусств. Так в училище сформировалась «театральная команда»: режиссёр, 8 актёров, художник, музыкальный работник – пианист и педагог, более двух десятков музыкантов, из которых укомплектовался оркестр широкого профиля…

Днём все мы несли солдатскую службу в подразделениях, а вечерами, с 18 до 22 часов, занимались в клубе. Я был помощником старшины роты курсантов в батальоне, которым командовал… майор Григорий Яковлевич Шапиро.

Григорий Яковлевич был замечательным человеком. Служба под его началом, общение с ним оставили самые светлые воспоминания. Он был цельным, благородным, добрым, человечным, был хорошим военным специалистом, отличным, примерным в училище командиром. Курсанты любили его. Он никогда не повышал тона в напряжённых ситуациях, не «одаривал» подчинённых взысканиями». Его преимущественным орудием воспитания подчинённых было доброе, справедливое слово.

… Я приведу несколько фактов из нашей тогдашней училищной жизни…

Начальник училища приказом назначил ночную учебную тревогу. Приказ был секретный, но, как говорят, если двое посвящены в тайну, она становится явной. Узнал о ней и один из курсантов нашего батальона и решил подшутить над товарищем: ночью скрытно завязал крепким узлом рукава его гимнастёрки.

Ну, конечно, при подъёме по тревоге время было упущено, в результате батальон оказался на последнем месте в выполнении задачи. Все курсанты, младшие и средние командиры кипели возмущением. Майор Шапиро был непроницаем. На утреннем построении он попросил виновника выйти из строя. Строй не шелохнулся. Тогда он сказал:

– Боец, трусящий перед товарищами, с большой вероятностью может струсить перед врагом.

В канцелярии батальона старшина роты спросил:

– Разрешите назначить военного дознавателя?

– Не нужно, – ответил Григорий Яковлевич. – Виновник придёт сам.

– Навряд ли. Это такой народ, – возразил командир роты.

– Старайтесь думать о людях хорошее, товарищ старший лейтенант, – ответил ему комбат. – Ведь это наши люди. Родина доверяет им свою судьбу. Почему мы должны отказывать им в нашем доверии?

Через день курсант пришёл и признался в своём злополучном поступке.

– Сколько вам лет? – спросил майор Шапиро.

– Скоро восемнадцать будет, – еле выдавил из себя виновник.

– Вполне взрослый мужчина. А как вы учитесь?

– Есть хвосты, – чуть слышно ответил курсант.

– Вот видите. Как это согласовать? Взрослый мужчина понимает, что Родина исходит кровью, и вдруг дурацкие розыгрыши, хвосты в учёбе?

Это было сказано тихо, ровно, без эмоций. Курсант молчал.

– Вы заслуживаете самого строгого наказания, – спокойно продолжал майор. – Но я вас наказывать не стану. Хочу, чтобы вы сами осудили свой нелепый поступок. Идите, подумайте как следует.

А ещё через два дня, на утренней поверке, этот курсант попросил разрешения выйти из строя. Майор разрешил. Курсант подошёл к нему строевым шагом и захлебнулся слезами, только и можно было понять:

– Больше никогда… Простите!

– Принимаю к сведению. Перед товарищами нужно извиниться.

– Даю слово, ребята… Простите… – совсем уже еле слышно прохрипел курсант и закрыл лицо руками.

Этот курсант окончил училище с отличием, с фронта приходили хорошие характеристики на него.

Перед выходом батальона на полигон, на учебные стрельбы, майор Шапиро обходил строй. Он остановился перед курсантом М. Лицо, ещё совсем мальчишечье лицо его, было в красных пятнах, покрасневшие, набухшие веки почти сомкнулись, сквозь узкие щелочки еле видны были глаза.

– Вы больны? – спросил майор.

– Здоров, товарищ майор! – громко ответил курсант.

– Что происходит с курсантом М.? – спросил майор старшину роты, когда батальон выходил на улицу.

– Он получил письмо из родного села. Гитлеровцы расстреляли всю его семью: деда, бабку, мать, меньших братишек. Всю ночь ревел, ровно дитя малое…

– Оставьте его в казарме. Какой из него стрелок, – сказал майор.

Вечером, после стрельб, в канцелярии батальона командир роты сказал:

– Конечно, приказы начальников не обсуждают, но, по мне, напрасно вы освободили от стрельб курсанта М., товарищ майор. А если на фронте? Кто его освободит? Да такое письмо должно ожесточить человека против врага.

– Я согласен с вами, товарищ старший лейтенант. На фронте – да. Такое письмо, конечно, обострит до предела ненависть к врагу. Там враг – реальная противостоящая сила. А на полигоне? Нужно иметь исключительную силу воображения, чтобы принять фанерные мишени за реального врага. Я уверен, в таком потрясённом состоянии курсант М. отстрелялся бы ниже возможностей. Зачем лишний раз травмировать человека?

Я был свидетелем этих фактов, это и многое другое, о чём ещё напишу, происходило на моих глазах или было со мной…

Акимов Анатолий Николаевич (1914 - 1987)

26 апреля 1985 г.

… 16 октября 1941 года было паническое бегство населения из Москвы. Огромное количество беженцев прибыло в Ульяновск. Город проявил заботу о них. Для этого были привлечены курсанты военных училищ, в том числе из нашего батальона. Они должны были помочь людям разместиться, желающим следовать дальше в глубь страны помочь с посадкой на транспорт, военнообязанных доставлять на пересыльный пункт.

Спустя некоторое время, когда всё улеглось, Григорий Яковлевич сказал:

– У страха глаза велики. Москва никогда не будет сдана врагу.

А 7 ноября, когда мы в канцелярии, припав к репродуктору, слушали трансляцию праздничного парада на Красной площади, Г.Я. сказал:

– Не видать Гитлеру Москвы, как своих ушей.

А ещё позднее, в начале декабря, когда начался разгром фашистов:

– Ну вот, получилось: не говори «гоп», а то опростоволосишься.

Осенью училище помогало колхозницам убирать картошку. В полдень на работы приехал майор Шапиро. Он обошёл всю площадь, отведённую нашему батальону, собрал командиров:

– Плохо работают курсанты. Половина картошки остаётся в земле. Что по нас подумают женщины? «Вот это армия – нечего сказать! Они и на фронте-то не будут утруждать себя». Нужно перекопать. И переменить задачу. Вы поставили задачу перед ротами – кто больше соток уберёт. А нужно – кто больше накопает картошки с сотки.

Поле было перекопано. Действительно, в земле оставалась половина урожая картошки, теперь вся она была выкопана.

Песня – строевой друг солдата. С песней легче в походах. Но не только в длительных походах поют солдаты, песню можно услышать и на прогулках, на пути в столовую. Старшины строго следят за песней. Если не понравится, как поют, дают команду: «Отставить!». И тут же: «Запевай!». Иногда по нескольку раз. А вот один старшина в нашем батальоне, так тот не давал команду «Отставить!», а когда песня кончалась, командовал: «Кругом!». Приводил роту на исходное положение и снова: «Запевай!». И если снова ему не нравилось пение, заворачивал роту. И так несколько раз.

Однажды на пути в столовую это «художество» заметил командир батальона. После обеда он пригласил старшину в канцелярию.

– Не кажется ли вам, товарищ старшина, что ваши действия напоминают действия фельдфебеля царской армии? – спросил Григорий Яковлевич своим спокойным, ровным, негромким голосом.

Старшина покраснел.

– В царской армии фельдфебели являлись орудием расправы, угнетения, унижения, попрания чести нижних чинов. Вы что-нибудь читали о быте царской армии?

Старшина молчал.

– В царской армии новобранцу, поступившему в часть, выдавался зелёный кованый сундучок для личных вещей. Тяжёлый сундучок. Он всегда был у солдата под нарами. Так вот, если фельдфебелю что-нибудь не нравилось в действиях солдата, он выстраивал всю роту и давал команду: «Сундучки на плечо! Бегом!». Иногда так по нескольку раз. Считайте, что у нас с вами не было этого разговора и вы сами додумались изменить свои действия.

Больше наш старшина не позволял себе произвола.

В клубе училища показательным судом судили курсантов, укравших на складе мыло. Военный суд приговорил их к штрафному батальону.

– А ведь такого жестокого приговора могло не быть, – сказал Григорий Яковлевич, когда после суда мы остались с ним вдвоём в канцелярии батальона. – Запомните, приказы вышестоящих начальников не обсуждают, но своё мнение иметь необходимо. У начальника училища была возможность ограничиться дисциплинарным взысканием. Если бы в училище процветало воровство – нужна была бы крайняя мера, чтобы другим неповадно было. Это первый случай. Они сказали, что украли, чтобы купить табаку, денежного довольствия не хватает. Вспомните, что сказал адвокат: «До войны табачок стоил фунт пятачок, а теперь рубль стакан, а денежное довольствие осталось прежним», А тут ещё раззява завскладом закрыл склад, а ящик с мылом открытый оставил у дверей. Какой соблазн! И взяли-то они по два куска! Какие они воры? А теперь?

Майор остановился, встал из-за стола, подошёл к окну.

– Жизнь у них исковеркана. Если даже останутся в живых, сознание, что были под трибуналом, всю жизнь будет преследовать их. Могут, конечно, облегчить свои переживания, если поделятся с кем-нибудь. Но как поделишься: стыдно, вор…

Акимов Анатолий Николаевич (1914 - 1987)

14 мая 1985 г.

… Отношения наши были сложными и необычными для армейского уклада. Прониклись взаимоуважением красноармеец и майор, комбат и завхоз роты. Положение неравное для выявления добрых чувств. Субординация сдерживала меня. Отношения появляются в действии. А что я – красноармеец – мог сделать для него – майора? Мелкие услуги? Он никак их не принимал. Однажды, помнится, комбат вызвал старшину и приказал немедленно послать курсанта в штаб за пакетом. У старшины в этот момент не было ни одного свободного курсанта.

– Товарищ майор, разрешите, схожу я, – предложил я.

Григорий Яковлевич как будто и не слышал меня, приказал старшине сходить в штаб самому.

Позднее старшина сказал мне:

– Помни завет Суворова: «От работы не отказывайся, на работу не напрашивайся». Если бы майор захотел, он приказал бы тебе сразу, не вызывая меня.

Сам же Григорий Яковлевич разными льготами облегчал мне службу. И я старался нести её как можно лучше. Думаю, что он замечал это.

Мы сошлись на театре. Григорий Яковлевич любил театр, он видел в нём не только источник эстетического наслаждения, но и важное средство идеологического воспитания курсантов. Меня интересовали, главным образом, профессиональная сторона, технология, направленные на эти же цели. Однако разговаривать о театре часто и столько, сколько хотелось, не приходилось…

Наш «знающий службу» начальник политотдела Волосов наладил дружбу с местным театром. Училище заготавливало для театра и вывозило из леса дрова, театр выделял училищу за это ежевечерне по 20 мест на спектакли. Режим учёбы и быта курсантов были напряжёнными: 8 месяцев – и командир танка, лейтенант. Большинство командиров-преподавателей считали мероприятия Волосова блажью и неохотно выделяли курсантов в лес, на дрова и на спектакли. И только один комбат-3, майор Шапиро, относился к идее начальника политотдела с полным пониманием, посылал курсантов в лес чаще других и имел за это большее количество билетов. Курсанты были довольны. Посещение театра являлось для них дополнительным стимулом в учёбе, патриотическое содержание спектаклей обостряло чувство долга.

Наш самодеятельный театр поставил весёлую советскую комедию «Сады цветут». После одного из спектаклей Григорий Яковлевич сказал мне:

– Я смеялся от души, вместе со всеми. Большое это дело – поднять настроение курсантам. А если ещё и тема актуальная – совсем хорошо. Такие спектакли возвращают нас к мирной жизни, к приятным воспоминаниям.

Не помню, какого числа было сообщение о том, что 6 декабря 1941 года после разгрома немцев под Москвой началось наше первое наступление. Сообщение это вызвало всеобщее ликование. Народ давно ждал перемен на фронте. Училищная самодеятельность оперативно откликнулась на это великое событие. Уже на второй день после сообщения был дан большой концерт. В программе сводный хор, эстрадный оркестр, сатирические сценки, памфлет о капрале, который «в поход собрался – наелся кислых щей», частушки на злобу дня («Что такое? Was ist das? – Фрицы драпают от нас!») имели огромный успех, зал дрожал от смеха и аплодисментов.

– Какая сила воздействия! – сказал тогда Григорий Яковлевич. – Хорошую профессию вы выбрали тебе, товарищ Акимов.

А потом, после некоторого молчания, заговорил снова:

– Вы знаете, я неким образом причастился к вашему братству. В самом начале войны, по приказу Государственного комитета обороны через ЦК компартии Белоруссии я эвакуировал из горящего Минска застрявший там на гастролях МХАТ. За время долгого пути познакомился с некоторыми артистами. Какие удивительно простые, добрые, интеллигентные люди…

Погас свет.

– Начальник училища велит спать, – сказал Григорий Яковлевич.

Было это в канцелярии батальона, после концерта, часы показывали двенадцать ночи, по-военному – 24-00. Так был прерван интересный разговор, продолжения которого я ждал, и однажды он мог бы состояться. Комбат вдруг неожиданно спросил:

– Товарищ Акимов, а как вам Николай Павлович Хмелёв?

Я ответил, что очень люблю этого актёра, он мне близок по характеру творчества.

– То есть? – спросил Григорий Яковлевич.

– Хмелёв – представитель школы представления, – ответил я. – Именно эту школу я исповедую.

– Школа переживания – это когда актёр переживает чувство героя? – спросил Григорий Яковлевич. – А школа представления – когда искусно их представляет?

– Совершенно верно, – подтвердил я.

– Но ведь это тоже большое мастерство. Попробуй-ка, обмани зрителя! – продолжал Григорий Яковлевич. – Ещё неизвестно, где больше искусства: в школе переживания или в школе представления? А? – улыбаясь, заключил Григорий Яковлевич.

К огромному сожалению, и этот разговор был прерван делами. А я ждал, что он может выйти на МХАТ. Но я был уверен, что рано или поздно он состоится. Кто же мог предполагать, что совсем скоро, через четыре месяца, Григорий Яковлевич уйдёт из жизни!

Как никакой другой командир, комбат-3 относился к училищной самодеятельности, он всячески поощрял курсантов своего батальона, принимавших участие в клубных кружках.

Инструктором курсантской самодеятельности была жена начальника училища. Маленькая, кругленькая, динамичная, как ртуть, генеральша. Она вечно куда-то спешила, появившись где-то, мгновенно исчезала и действовала от имени генерала: «Генерал приказал!». Как-то она вкатилась в канцелярию нашего батальона. Майор Шапиро встал.

– Товарищ майор, вы получили приказание генерала: всех курсантов-участников самодеятельности направить в клуб к 18-00?

– Смею вас заверить, что приказание генерала будет выполнено в точности, – ответил с чуть заметной улыбкой майор.

– Вот так! – обвела нас торжествующим взглядом генеральша и выкатилась из канцелярии.

Она не поняла доброй иронии майора. Ей просто это было не дано.

– А что вы думаете, и такие нужны, - сказал Григорий Яковлевич после её ухода.

В конце января 1942 года в «Правде» был помещён знаменитый материал П. Лидова «Таня». Он произвёл сильнейшее впечатление, равное потрясению. Григорий Яковлевич спросил меня:

– Не могли бы вы прочитать этот очерк курсантам, всему батальону? Только он требует интимной обстановки: чем меньше людей, тем лучше, поэтому читать лучше повзводно – шесть раз. Осилите?

О чём разговор – осилю или не осилю! Я выучил статью наизусть. И читал шесть раз. Взвод курсантов заводили в свободный класс огневой подготовки, и я читал. Начинал я, глядя в газету, а потом отрывался и в конце снова читал по газете. Все шесть раз в конце класса, за последним столом, сидел Григорий Яковлевич. Тишина стояла знойная, все были в каком-то оцепенении, прятали глаза, после окончания сидели молча. Уходили медленно, словно нехотя. Больше сорока лет прошло, а до сих пор помню конец очерка: «Товарищи, что невеселы, что головы повесили? Мне не страшно. Умереть за счастье людей – это большое счастье. Выше головы! Сталин придёт!».

Когда кончилось последнее чтение, подошёл Григорий Яковлевич. Он был растроган, тихо сказал:

– Спасибо, товарищ Акимов!

Эти слова для меня были большой наградой.

А во второй половине февраля в «Правде» был напечатан указ о присвоении (посмертно) звания Героя Советского Союза Зое Космодемьянской и второй очерк Лидова «Кто такая Таня?». Эти материалы я читал по училищному радио. С этой передачи началось рождение училищной «Радиогазеты». Идея была подсказана Волосову Григорием Яковлевичем. И я каждый раз, выходя в эфир, вспоминал его с добрым чувством и всегда благодарю судьбу, что она подарила мне встречу с таким красивым человеком…

Акимов Анатолий Николаевич (1914 - 1987)

10 июня 1985 г.

… Григорий Яковлевич навсегда оставил след в моей жизни, он был для меня моральной опорой в то невыносимо трудное время. Его доброе, человеческое отношение помогало мне переносить психологические перекосы в отношениях армейской среды.

Училище наше было эвакуировано из Минска. Оно было поднято по тревоге и без всякого имущества, только с оружием и боезапасами, покинуло город. В трудном пешем переходе Минск – Ульяновск все, конечно, сильно утомились и пообносились, вид у людей, как говорят, был тот. Нас, нашу команду, долгое время было не во что одеть, и мы ходили в своём, гражданском платье и вызывали у окружающих удивление, зависть, насмешки и подозрения.

Представьте, среди исхудавших, закопчённых на солнце людей в выцветших, потрёпанных гимнастёрках и разбитых сапогах, например, меня, в синей «тройке» тонкого сукна, в голубой рубахе с жёстким воротничком, повязанной модным галстуком с большим узлом, в синем макинтоше, в серой замшевой кепке, в лёгких коричневых туфлях и пёстрых носках на ногах. Другой одежды у меня не было, я тоже эвакуировался из Великих Лук, из-под носа немцев. Примерно так же были одеты и другие из нашей команды. Наш «беловоротный» вид иногда вызвал крайнюю реакцию. Многие считали нас «сачками» и даже шпионами. Шпиономания тогда была сильная.

Теперь представьте меня в таком виде с двадцатью парами сапог на плечах и десятью – в руках, идущего в сапожную мастерскую. Навстречу попался Григорий Яковлевич. Он ничего не сказал и не высказал заметного внимания к моему виду. Только через некоторое время, в казарме, старшина мне сказал, что майор приказал выделить мне курсантов на «грязные работы»: «Замызгает единственный костюмишко, война кончится – в чём ходить будет? Он артист, должен быть одет хорошо».

Боезапас для оружия по строгому порядку выдаётся на стрельбы. Склад не выдаст ни одного патрона, если не сдашь отстрелянные гильзы. И здесь всегда бывает беспорядок, всегда обнаруживается недостача гильз после стрельб. Запасливые старшины и помстаршины имеют припрятанные гильзы на такие случаи. Откуда они их берут, только Богу известно. Мой старшина, например, нёс целый мешок таких гильз аж из самого Минска! И мне приказал беречь их как зеницу ока.

Однажды я нарушил его приказ, дал взаимообразно одному комвзвода 20 гильз, а когда пришёл за долгом, тот завернул меня «кругом». Я, конечно, возмутился, по неопытности пустился в пререкания со старшим по званию. Финал был таков: комвзвода рассвирепел:

– А ну-ка прекратить разговоры! Нашёлся мне тут герой из мёртвого взвода! Кругом!

Я был сильно обижен и доложил старшине, а тот – комбату. Григорий Яковлевич рассердился на комвзвода (когда он сердился, у него появлялись красные пятна на щеках).

– Диву даёшься, откуда у них берётся спесь, чванство, высокомерие! Ведь это же наш советский человек, поди рабочий или крестьянин. Как портит людей власть! Вообразите, что было бы, если бы он был теперь, я уж не говорю генералом, а хотя бы майором!

Я не знаю, что предпринял Григорий Яковлевич, только комвзвода получил двое суток домашнего ареста от своего комбата. Не знаю, пошло ли ему это на пользу, потому что несколько позднее он мне сказал:

– Жалко, что ты, артистик, не в моём взводе, – я бы тебе показал, как жаловаться…

История этого комвзвода-лейтенанта (фамилия его Гаркун) примечательна. Он был жестокий службист. Курсанты его ужасно не любили. На полях одного библиотечного учебного пособия кто-то написал: «Смерть Гаркуну, свободу – курсантам!». Он устроил отвратительнейший самосуд над двумя курсантами.

Летом его взвод был на уборке овощей в подшефном колхозе. Двое курсантов наворовали огурцов, набили ими гимнастёрки. Гаркун отобрал огурцы, раздал их курсантам взвода, выстроил их в линию, а к стенке амбара поставил тех двух виновных и дал команду взводу: «По врагам колхозного крестьянства – огонь!». И полетели огурцы в незадачливых курсантов. Был трибунал (на суде выяснилось, что он действительно был рабочим-слесарем), приговор – в штрафники. Через полгода в училище пришла боевая характеристика на него. Горел в танке, совершил подвиг, посмертно получил Героя. А ещё через полгода выяснилось, что Герой Советского Союза капитан (!) Гаркун остался живым и продолжает воевать.

Я отвлёкся. Признание мы получили, когда нас обмундировали и когда в клубе один за другим пошли концерты и спектакли с нашим участием.

Перед ноябрьским праздником нас обмундировали, и мы дали присягу. На другой день я пришёл в канцелярию батальона. Григорий Яковлевич был уже на месте, как всегда, раньше всех. Я поздоровался, подал ему руку. Рукопожатие состоялось. Григорий Яковлевич с еле заметной улыбкой сказал:

– Поздравляю. Теперь вы настоящий красноармеец. Скажите, старшина проходил с вами подготовку одиночного бойца?

– Да, проходил, товарищ майор.

– Тогда, товарищ красноармеец, вы должны знать, что младший старшему первый руки не подаёт.

Я покраснел:

– Виноват, товарищ майор!

И тут же сел на табурет.

– Вы должны знать также, что младший в присутствии старшего без разрешения не садится.

Меня подтолкнуло с табурета, я встал, отошёл к окну и закурил. Слышу за спиной:

– Товарищ красноармеец, повернитесь.

Повернулся.

– Вы должны знать из наставления, что младший по званию в присутствии старшего не закуривает без разрешения.

У меня заколотилось сердце. Ноги понесли меня к выходу. Вслед я услышал всё тот же ровный, спокойный, негромкий голос:

– Товарищ красноармеец, остановитесь. Кругом. Вы должны запомнить: младший без разрешения старшего не может покинуть помещение.

– Разрешите идти, товарищ майор? – выпалил я.

– Идите.

Я почти выбежал из канцелярии. Было обидно и стыдно. В голове ворочались тяжёлые мысли: «Как же так, Григорий Яковлевич, такой добрый, чуткий человек, и вдруг эта солдафонская муштра! Так всё было хорошо…».

Ночью я плохо спал. Утром пришёл в канцелярию. Григорий Яковлевич встал мне навстречу, подал руку:

– Здорово обиделись на меня вчера?

Теперь на его лице была широкая улыбка. Моя настороженность и неловкость ушла, стало привычно легко.

– Уставы и наставления, товарищ Акимов, нужно не только знать, но и неукоснительно выполнять. Я вам преподал вчера урок ваших ошибок, за которые, сделай вы их при других обстоятельствах, в отношениях с другими людьми, вы получили бы взыскания. И мне было бы неприятно: в моём батальоне – такой недисциплинированный красноармеец.

Последняя фраза мне особенно врезалась в память, я никак не мог подвести своего комбата! И всё-таки однажды подвёл.

До армии я никогда не носил брючного ремня – стесняет диафрагму, дышать трудно. Брюки носил на подтяжках. Ремень был для меня мучением. Подпоясывался слабо, а нужно туго. Как-то раз старшина взялся за пряжку моего ремня – и ну переворачивать её! Четыре раза перевернул, так слабо я был подпоясан.

– Помстаршина, подпоясываться нужно так, чтобы рука не могла просунуться за ремень, а у тебя что? За каждый оборот пряжки – наряд вне очереди. Четыре наряда, считай, схлопотал.

Это была шутка. Со мной. А с курсантами он так и поступал.

Так как же я обидел комбата?

Когда надеваешь шинель, ремень с гимнастёрки распоясываешь и подпоясываешь им шинель. Смотрю, почти все командиры не подпоясывают шинели. Я тоже стал носить шинель без ремня. Всё ж немножко отдохнёт диафрагма! Сниму его с гимнастёрки, сверну и – в карман шинели. Как-то раз явился я в таком виде к помпотеху училища подполковнику Стекунову подписать заявку. Стучу в дверь:

– Разрешите?

– Войдите, – голос из кабинета.

Вошёл:

– Товарищ подполковник…

– Кругом! – вдруг слышу команду.

Выхожу. Ничего не понимаю. Проверил пуговицы. Звёздочка на месте. Стучу:

– Разрешите войти?

– Да.

Вхожу. Рука под козырёк.

Команда:

– Кругом!

Вышел. Постоял, снова всё проверил. Стучу, вхожу. И опять:

– Кругом!

– Товарищ подполковник, я не знаю, за что вы меня заворачиваете?

– Где ваш ремень?

– Вот. – И я вынул из кармана свёрнутый ремень.

И вдруг маленький кабинет помпотеха потряс громогласный хохот. Подполковник смеялся до слёз.

– Да ты Швейк, будь ты неладен! – И уже серьёзно: – Какой роты?

– Одиннадцатой, третьего батальона!

– У такого хорошего командира – этакий разгильдяй. Передай майору Шапиро, я прошу его наказать тебя.

– Слушаюсь! Товарищ подполковник, подпишите, пожалуйста, заявку!

– Ничего подписывать не буду. Пусть комбат пришлёт дисциплинированного курсанта.

Я доложил Григорию Яковлевичу о случившемся. Он долго молчал.

– В трудное положение вы меня поставили. По службе, я должен выполнить приказ старшего по званию командира, а наказывать мне вас не хочется. Вы уже наказаны его грубостью.

И после паузы:

– Доложите всё старшине и скажите, что я просил вас наказать.

– Товарищ майор, разрешите спросить? Какая разница, кто накажет: вы, он? Раз заслужил, наказывайте.

– Разница есть, – с полуулыбкой ответил Григорий Яковлевич. – Мои права на наказания начинаются с одних суток гауптвахты, а у старшины – двумя нарядами вне очереди кончаются…

Акимов Анатолий Николаевич (1914 - 1987)

17 сентября 1985 г.

Футбольные команды гвардейского танкового училища, начальником которого был генерал Кашуба, и нашего Калининского были непримиримыми соперниками, причём всегда, всегда побеждали наши футболисты. В нашей команде был неистовый нападающий, притом ещё и рыжий. По стадиону носился грозный монолит, вил его был настолько устрашающим, что все перед ним расступались в страхе. Стадион гудел от восторга: «Рыжий! Рыжий!». Про него ходил анекдот, будто перед матчем его целую неделю кормят сырым мясом, на стадион привозят в «чёрном вороне» и выпускают на поле по свистку. Он деморализовывал соперников.

Кашуба, сам страстный болельщик, перед матчем выводил своих футболистов на плац, выносил гвардейское знамя и заставлял их клясться. Они припадали на колено, целовали знамя, клялись и – проигрывали. Со стадиона их увозили на «губу».

В начале 1942 года в училище приехал выпускник 1940 года, старший лейтенант, только что получивший Героя. В клубе была организована его встреча с курсантами. После официальной части был дан большой концерт училищной самодеятельности. И случилось ЧП: пропал планшет Героя Советского Союза. Перед встречей Герой повесил его почему-то на гвоздик за кулисами, и вот, планшет исчез. Позор!

Генерал рассвирепел, вызвал комбатов, комрот – приказал перетрясти всё училище и через час положить ему планшет Героя.

– Обыскать, допросить, пригрозить! – кричал генерал. – Но чтобы планшет был! Иначе знаете, что я с вами сделаю! Выполняйте!

Из нашего батальона в концерте было занято сорок человек. Всех вызвал в канцелярию комбат-3. Здесь уже сидели командиры рот, взводов. Настроение у всех было подавленное. Григорий Яковлевич ходил за столом и молчал. Заговорил майор Майоров:

– Слыхали? Вот какой номер кто-то отколол. Подозрение – на участников самодеятельности.

– Мы поговорили до вас, – перебил его Григорий Яковлевич, – и решили сказать вам, что вы – вне нашего подозрения. Мы абсолютно уверены, что никто из вас не мог сделать такую подлость. И при встрече с генералом поручимся за вас. Идите, отдыхайте.

На другой день планшет был найден в столовой под столом. По этому поводу снова собрались командиры у генерала. Пришли к согласию, что курсанты это сделать не могли. В обстановке всеобщего взаимного подозрения, посеянного ночью обыском и допросами, невозможно было подкинуть планшет, оставаясь незамеченным. Подкинуть могли только дежурные по столовой, а дежурил в этот день музыкальный взвод. Воспитанники музвзвода принимали участие в концерте, значит, спёр планшет кто-то из них. Капельмейстер музвзвода получил от генерала втык, за то что не сумел обнаружить вора. Так закончился этот детектив.

По продуктовой раскладке курсанты получали к завтраку по 30 граммов сливочного масла, а нам, красноармейцам, масло было не положено. Но мы его получали, не ведая, что это был фортель старшины, которого скрытно от нас приказал курсантам (каждому – раз в четыре месяца) уступать нам свои порции масла. Обнаружилось это благодеяние, когда наша рота дежурила по столовой. На раздаче мне дали вместо 120 только 119 порций. Мне было страшно неловко перед курсантами, и я доложил комбату. Григорий Яковлевич заулыбался и сказал:

– Вы на него не обижайтесь. Мне понятна его добродушная отсебятина. Однако она вступает в противоречие с приказом наркома обороны, и её придётся прекратить.

Неделю мы не получали масло, а потом оно вдруг снова появилось за завтраком.

– Помстаршина, рубай, не сомневайся, – сказал старшина, – теперь всё законно, комбат в продотделе выхлопотал, приказ по училищу есть – перевести на курсантское довольствие. А это значит – ещё и белый хлеб, и какао!

Однажды Григорий Яковлевич если не спас мне жизнь, то уберёг меня от серьёзного увечья, безусловно. Заведуя хозяйством роты, я постоянно работал карандашом (шариковых ручек тогда ещё не было), а карандаши были плохие, ежеминутно ломались. Я делал самодельные наконечники, но они плохо служили. И вот у себя в шкафу я обнаружил целую коробку блестящих металлических цилиндриков, на патроны вовсе не похожих, которые как нельзя лучше подходят для наконечников. Только нужно выковырнуть залитую воском покрышечку, закрывающую входное отверстие. Я взял ручку с металлическим пером и хотел было подцепить им покрышечку, как почувствовал сильный удар по руке, ручка выпала на пол. Оглянулся – Григорий Яковлевич:

– Ай-ай-ай! Вы же чуть не совершили беду. Ох, уж мне эти гражданские! Знаете, что это такое? Это запал к гранате РГД. Он вставляется в корпус гранаты вот этой цветной пистоночкой к бойцу. При броске пистоночка даёт искру, поджигает порох, пороховые газы разрывают гранату на мелкие осколки, которые поражают цель. Неужели старшина вам не объяснил?!

«Ну, теперь держись, старшина! Достанется тебе из-за меня!» – подумал я и поспешил выручить его:

– Нет, он объяснял, но я, видимо, что-то не понял.

– Товарищ Акимов, не нужно хитрить, это у вас плохо получается.

Перед старшиной Григорий Яковлевич поставил вопрос:

– Как думаете, какого наказания вы заслуживаете?

– Трое суток гауптвахты! – отчеканил старшина.

– Выполняйте.

Несколько позднее узнал и я, что такое гауптвахта.

Один из взводов нашей роты был назначен в гарнизонный наряд. К имеющимся в пирамиде двадцати винтовкам я получил на складе боепитания двадцати подсумков с патронами (в каждом по десять штук), и взвод ушёл патрулировать город. По возвращении я собрал подсумки, проверил, а при сдаче на складе обнаружилась недостача одного патрона. Патрон, боевой патрон, остался в казённой части одной из винтовок. Курсант не выбросил патрон, командир отделения не проверил, я посчитал патроны по обоймам, не заметил, что в одной обойме было вместо пяти патронов только четыре. ЧП. При дальнейшем недогляде могло произойти несчастье. В училище уже был прецедент: подобный случай привёл к гибели красноармейца автороты.

И вот мы трое – курсант, командир отделения и я – «на ковре» в канцелярии батальона. У комбата – красные пятна на лице. Разговор был короткий

– Надеюсь, вы понимаете тяжесть своего проступка и не будете выискивать оправдания? – тихо, ровным голосом спросил Григорий Яковлевич.

Мы стояли молча, опустив глаза.

– Думаю также, что у вас хватит мужества перенести наказание, – продолжал комбат. – Всем всё понятно, все осознали свою виновность и все головы к справедливому наказанию. Так?

– Так, товарищ майор, – еле слышно ответил за нас командир отделения.

– Тогда, товарищ старшина, проводите их на гауптвахту, на двое суток.

Так единственный раз за всю службу в армии я провёл двое суток на гауптвахте, без ремня, на водичке и хлебушке. Я ожидал, что Григорий Яковлевич проведёт со мной воспитательную работу после гауптвахты. Но этого не произошло. Комбат вёл себя так, как будто ничего не случилось. Позднее я понял, что это молчание было одним из приёмов воспитания у майора Шапиро, закрепляющая в эмоциональной памяти воспитуемого сознание ответственности за проступок, молчание, исключающее наслоение на эмоциональную память всяких других впечатлений.

Григорий Яковлевич был оригинально сложившимся педагогом, личностью заметной, искусно соединявшим насилие с доверием, принуждение с человечностью. Соединение это было органичным и аналитически не воспринималось. Курсанты любили комбата. Среди многих хороших, интересных людей, встреченных мною на долгом жизненном пути, Григорий Яковлевич занимает особое место в моей жизни. Жаль, что наше знакомство было коротким, всего только семь месяцев.

После Григория Яковлевича батальон принял подполковник Сазыкин. Мы попали в полосу жёсткого, солдафонского режима, к счастью ненадолго. Нет худа без добра: по указанию начальника политотдела нам были присвоены звания младших командиров, и мы были переведены в училищный клуб на разные должности. Я был утверждён режиссёром-инструктором театральной самодеятельности и заместителем редактора радиогазеты.

Прутцкова Серафима Фёдоровна (запись октября 1989 г.)

И вот двадцать второго июня объявили начало войны. Мы жили в Наро-Фоминске, в военном городке. Муж в это время был с красноармейцами в поле. Вернулся, говорит: война, завтра выступаем на фронт. Ну, и я не пошла на последний гос.экзамен, провожала мужа. Проводила, поплакала и думаю: дай-ка поеду в институт, а вдруг экзамен ещё не кончился. И действительно, я успела к самому концу экзамена. Гос.экзамены у нас до этого принимали очень строго, серьёзно, а тут приняли кое-как, всем не до экзаменов было, конечно. И на следующий день нам вручили дипломы. Конечно, никакого выпускного у нас не было, и даже печати нам персональные не дали: Хесин в первый же день войны куда-то убежал вместе с деньгами. Уже через много лет после войны, когда я работала заместителем главного врача Бауманской больницы, встретила его случайно на каком-то мероприятии медицинском. Он был такой важный. Я подошла к нему, говорю: "Здравствуйте, вы не помните меня, а я ваша выпускница!". Он обрадовался, спрашивает: "Какого года?". "Сорок первого!" - отвечаю. И хотела ещё добавить "Когда вы с нашими деньгами и печатями скрылись". Но не успела: Хесина тут же и след простыл. И вот вручили нам дипломы 24 июня, а поскольку все мы были военнообязанными, всех тут же отправили на фронт, в санитарные поезда. У меня была бронь, потому что Вовке был год, поэтому я на фронт не пошла. И почти весь наш курс погиб в первый же год войны. Санитарные поезда немцы сильно бомбили. Мужчины все до одного погибли, а женщины некоторые остались в живых. Мы были последними, кто учился в институте все пять лет. А курс, который шёл за нами, учили всё лето ускоренно, с утра до вечера, и в сентябре отправили на фронт. Их называли недоделанными врачами, потому что последний год учёбы они прошли за два месяца. А наш институт эвакуировали осенью сорок первого года в Рязань. Он там после войны и остался. Мы жили в Наре, в военном городке. Каждую ночь давали воздушную тревогу. Мама уходила в бомбоубежище каждый вечер, сразу, не дожидаясь сирены. Она очень боялась бомбёжки. Я тоже с маленьким Вовкой сначала уходила, но потом перестала, оставалась дома. А немцы подходили всё ближе. Мне соседки говорили, что, когда они придут, меня первой повесят: муж у меня и командир, и партийный, и еврей. И вот однажды ночью, во время очередной бомбёжки, я услышала чьи-то шаги в подъезде нашего дома. Ну, думаю, немцы пришли. Завернула в одеяло спавшего в кроватке Вовку (это одеяло у нас до сих пор лежит), встала с ним за приоткрытую дверь и вижу в щёлку: идут прямо ко мне в комнату двое военных, причём у одного из них – забинтована голова. И вдруг слышу родной голос: «Сима, Сима!». Это был Гриша. Он был ранен в голову под Смоленском (а я об этом и не знала), попал в московский госпиталь и ночью убежал, нашёл где-то «эмку» с водителем и каким-то образом (как он проехал мимо постов, мимо проверяющих, не знаю) под бомбёжкой добрался до Нары. "Собирайся скорее, - говорит, - уезжаем". Я стала собирать вещи, а Гриша пошёл в бомбоубежище за мамой. Бросаю тюки с вещами в машину - а муж выбрасывает их обратно: живы, кричит, будем, всё наживём! Он разрешил мне полностью взять только детские вещи. Тогда я надела на себя три платья, мама тоже нацепила на себя все кофты, какие у неё были, и так мы уехали. А вскоре муж получил направление в Ульяновск - готовить в танковом училище танкистов для фронта. На фронт его не пустили, поскольку рана не зажила, а он так рвался. Ему сказали, что в училище нужны командиры с боевым опытом, что подготовит курс - отправит их весной на фронт и поедет с ними воевать сам. Мы приехали в Ульяновск в конце августа сорок первого года. Муж стал командовать учебным батальоном во Втором танковом училище. Жилья не было, и мы сначала жили прямо в казарме. А потом построили дом для командиров, на улице Ленина, и нам дали там комнату. Я устроилась врачом в санчасть танкового училища.