Александр

Георгиевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Жизненный путь Севастьянова Александра Георгиевича сложился так.

Родился Шура, как звали его родные, 19 августа 1920 года в русском селе Скрябино Мордовского Округа в крестьянской семье.

Мать его Севастьянова Степанида Осиповна (урождённая Осипова) только благодаря кампании ЛикБез научилась читать и немножко писать. Отец, Севастьянов Георгий Иванович, учился в церковно-приходской школе, потом ещё где-то, стал позднее коммунистом Ленинского призыва. По заданию ЧК ему приходилось много ездить с женой и детьми. Так, какое-то время он жил в Средней Азии, работал в Орске заместителем прокурора.

В семье было четверо детей: Александр, 1920 г.р., Мария, 1922 г.р., Владимир, 1925 г.р., и Виктор, 1927 г.р. Ребята росли сами по себе и всё лето проводили на реке Урал, где старшие дети следили за младшими.

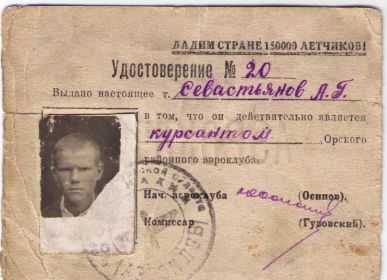

Александр в школе учился плохо, «был озорником», но занимался спортом и очень любил играть в футбол, даже состоял в какой-то команде. Во время учёбы стал посещать аэроклуб. Затем предположительно в городе Чкалов, что недалеко от Орска, стал учиться в лётном училище. Там ему очень нравилось, и там уже он учился хорошо.

До начала войны семья Севастьяновых вернулась в Саранск, откуда родители Шуры уже не выезжали.

О боевом пути Александра сведений немного. Саша был призван на фронт Саранским РВК.

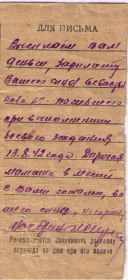

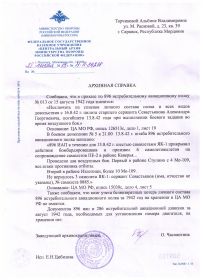

В 1941 году после окончания училища Севастьянов А.Г. служил в Сталинграде (о чем свидетельствует присланная фотография с надписью на оборотной стороне), а оттуда попадает в 896 истребительный полк.

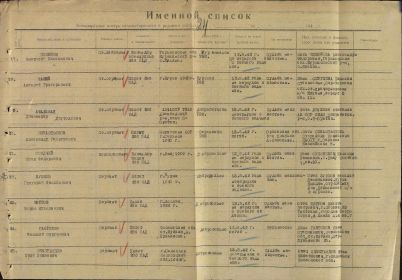

В донесении 286 истребительной дивизии, куда входил 896 истребительный полк, говорится: «13 августа 8 «Як-1» провели бой с 6 «Ю-8» и 16 «Ме-109»…». В этот день летчики прикрывают и наших штурмовиков. В боях дивизия понесла большие потери. Только за один день 13 августа не вернулись с боевого задания восемь летчиков.

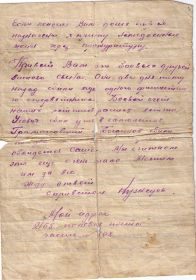

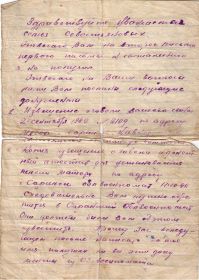

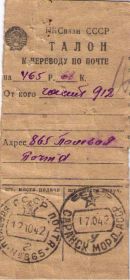

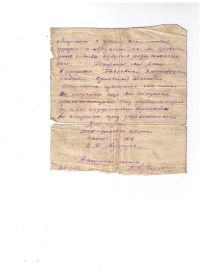

Среди погибших в этот день был пилот сержант Александр Георгиевич Севастьянов. О том, как погиб молодой летчик, рассказал в письме с фронта, пытаясь смягчить боль матери, военком полка Василий Михайлович Кузнецов.

Свидетелем гибели Александра Севастьянова была жительница села Павловка Задонского района сейчас Липецкой области Валентина Васильевна Дружинина. Вот что она рассказала: «Когда началась война, мне было семь лет. Летом 1942 года мы увидели наш подбитый самолет. Он летел со стороны Дона и горел, упал на поле за селом. Военные, которые приехали из Задонска, окружили место падения самолета, достали документы летчика. Помню его имя Саша. Останки летчика похоронил местный житель Андрей Евлампиевич Сивохин на дне оврага «Большой ров», недалеко от падения самолета. Ни памятника, ни креста на месте захоронения поставлено не было. После войны местные жительницы приходили на могилу, но потом могила была забыта».

Так и лежит на дне оврага защитник нашей Родины, выполнивший свой воинский долг до конца. Со временем могильный холмик врос в землю.

Писем с фронта от Александра не сохранилось. По рассказам сестры Марии, однажды, будучи в командировке (то ли по перегону самолётов, то ли это было связано с переквалификацией на бомбардировщик), Шура заезжал домой (очень хотелось повидать родных!), говорил, что когда-то бывал в Краснодаре и хотел бы после войны жить там. Ещё говорил, что летают они на фанерных самолётах, а у фашистов машины стальные, и в небе вряд ли уцелеешь, на земле больше шансов остаться в живых.

Александр погиб в возрасте неполных 22 лет, несколько дней не дожив до своего дня рождения. Семью он создать не успел.

Жизненный путь Севастьянова Александра Георгиевича сложился так.

Родился Шура, как звали его родные, 19 августа 1920 года в русском селе Скрябино Мордовского Округа в крестьянской семье.

Мать его Севастьянова Степанида Осиповна (урождённая Осипова) только благодаря кампании ЛикБез научилась читать и немножко писать. Отец, Севастьянов Георгий Иванович, учился в церковно-приходской школе, потом ещё где-то, стал позднее коммунистом Ленинского призыва. По заданию ЧК ему приходилось много ездить с женой и детьми. Так, какое-то время он жил в Средней Азии, работал в Орске заместителем прокурора.

В семье было четверо детей: Александр, 1920 г.р., Мария, 1922 г.р., Владимир, 1925 г.р., и Виктор, 1927 г.р. Ребята росли сами по себе и всё лето проводили на реке Урал, где старшие дети следили за младшими.

Александр в школе учился плохо, «был озорником», но занимался спортом и очень любил играть в футбол, даже состоял в какой-то команде. Во время учёбы стал посещать аэроклуб. Затем предположительно в городе Чкалов, что недалеко от Орска, стал учиться в лётном училище. Там ему очень нравилось, и там уже он учился хорошо.

До начала войны семья Севастьяновых вернулась в Саранск, откуда родители Шуры уже не выезжали.

О боевом пути Александра сведений немного. Саша был призван на фронт Саранским РВК.

В 1941 году после окончания училища Севастьянов А.Г. служил в Сталинграде (о чем свидетельствует присланная фотография с надписью на оборотной стороне), а оттуда попадает в 896 истребительный полк.

В донесении 286 истребительной дивизии, куда входил 896 истребительный полк, говорится: «13 августа 8 «Як-1» провели бой с 6 «Ю-8» и 16 «Ме-109»…». В этот день летчики прикрывают и наших штурмовиков. В боях дивизия понесла большие потери. Только за один день 13 августа не вернулись с боевого задания восемь летчиков.

Среди погибших в этот день был пилот сержант Александр Георгиевич Севастьянов. О том, как погиб молодой летчик, рассказал в письме с фронта, пытаясь смягчить боль матери, военком полка Василий Михайлович Кузнецов.

Свидетелем гибели Александра Севастьянова была жительница села Павловка Задонского района сейчас Липецкой области Валентина Васильевна Дружинина. Вот что она рассказала: «Когда началась война, мне было семь лет. Летом 1942 года мы увидели наш подбитый самолет. Он летел со стороны Дона и горел, упал на поле за селом. Военные, которые приехали из Задонска, окружили место падения самолета, достали документы летчика. Помню его имя Саша. Останки летчика похоронил местный житель Андрей Евлампиевич Сивохин на дне оврага «Большой ров», недалеко от падения самолета. Ни памятника, ни креста на месте захоронения поставлено не было. После войны местные жительницы приходили на могилу, но потом могила была забыта».

Так и лежит на дне оврага защитник нашей Родины, выполнивший свой воинский долг до конца. Со временем могильный холмик врос в землю.

Писем с фронта от Александра не сохранилось. По рассказам сестры Марии, однажды, будучи в командировке (то ли по перегону самолётов, то ли это было связано с переквалификацией на бомбардировщик), Шура заезжал домой (очень хотелось повидать родных!), говорил, что когда-то бывал в Краснодаре и хотел бы после войны жить там. Ещё говорил, что летают они на фанерных самолётах, а у фашистов машины стальные, и в небе вряд ли уцелеешь, на земле больше шансов остаться в живых.

Александр погиб в возрасте неполных 22 лет, несколько дней не дожив до своего дня рождения. Семью он создать не успел.

Боевой путь

Двадцать летчиков первого состава было в 896 истребительном полку, сформированного на военном аэродроме Багай-Барановка (Сенная) в Вольском районе Саратовской области весной 1942 года. Полк на самолетах «ЯК-1» прибыл на фронт 9 августа 1942 года.

Большинство летчиков, как Севастьянов Александр, попали в полк после окончания летных училищ в звании сержантов. Они закончили летные школы по сокращенным программам. Не имели летчики – истребители пилотажного опыта в связи с малым налетом часов и участвовали пилоты только в учебных боях, были не обстреляны.

Наши молодые соколы истребительного авиаполка уже на другой день после прибытия на аэродром «Рябинки» сопровождали к цели бомбардировщиков «Пе-2». На рассвете 10 августа 1942 года группа самолетов 284-й бомбардировочной авиадивизии в сопровождении экипажей полка нанесла бомбовые удары по войскам противника в районе населённых пунктов Ивановка, Ильиновка, Спасское, Перекоповка Семилукского района, где наши наземные войска натолкнулись на упорное сопротивление врага.

Труднее всего нашим истребителям было сопровождать летавших на штурмовку «илов». Фашисты летали группами от 7 до 15 самолетов. При подходе к линии фронта немецкие истребители обычно нападали сверху, со стороны солнца или из облаков. Враги пытались отсечь наши истребители сопровождения от «горбатых» «илов», чтобы истребить поодиночке не защищенные с тылу штурмовики. Каждый день не возвращался на аэродром кто-нибудь из наших «ястребков».

Выполнив задание, летчики возвращались к своим, но опасность их всегда поджидала у излучины, где река Дон, огибая ряд высот, делает петлю, сверху напоминающую кривой символ американского доллара. Эта Задонская петля в районе сёл Юрьево и Нижнее Казачье, Замятино и Ксизово Липецкой области была хорошим ориентиром для наших и немецких самолетов. Долетев до неё, летчик легко находил путь на свой аэродром.

Дважды Герой Советского Союза Иван Никифорович Степаненко в мемуарах «Пламенное небо» об этом писал: «Противник быстро разгадал наш способ ориентирования, поскольку и вражеские лётчики нередко бывали здесь с той же целью. Над петлей почти всё время гудели самолёты обеих сторон, завязывались жаркие воздушные бои. Но с течением времени фашисты прибегли к хитрости: самые опытные асы на лучших к тому времени самолётах «МЕ-109ф» барражировали где-то в стороне, выжидая, когда на Задонскую петлю выйдут наши лётчики и на какой-то миг ослабят наблюдение. Тут стервятники и набрасывались на них».

В донесении 286 истребительной дивизии, куда входил 896 истребительный полк, говорится: «13 августа 8 «Як-1» провели бой с 6 «Ю-8» и 16 «Ме-109». В этот день летчики прикрывают и наших штурмовиков.

Только за один день 13 августа не вернулись с боевого задания восемь летчиков. Среди погибших в этот день был пилот сержант Александр Георгиевич Севастьянов.

Свидетелем гибели Александра Севастьянова была жительница села Павловка Задонского района сейчас Липецкой области Валентина Васильевна Дружинина. Вот что она рассказала: «Когда началась война, мне было семь лет. Летом 1942 года мы увидели наш подбитый самолет. Он летел со стороны Дона и горел, упал на поле за селом. Военные, которые приехали из Задонска, окружили место падения самолета, достали документы летчика. Помню его имя Саша. Останки летчика похоронил местный житель Андрей Евлампиевич Сивохин на дне оврага «Большой ров», недалеко от падения самолета. Ни памятника, ни креста на месте захоронения поставлено не было".

Воспоминания

Сестра Мария о Шуре

Родился Шура, как звали его родные, 19 августа 1920 года в русском селе Скрябино Мордовского Округа в крестьянской семье.

Мать его Севастьянова Степанида Осиповна (урождённая Осипова) только благодаря кампании ЛикБез научилась читать и немножко писать. Отец, Севастьянов Георгий Иванович, учился в церковно-приходской школе, потом ещё где-то, стал позднее коммунистом Ленинского призыва. По заданию ЧК ему приходилось много ездить с женой и детьми. Так, какое-то время он жил в Средней Азии, работал в Орске заместителем прокурора.

В семье было четверо детей: Александр, 1920 г.р., Мария, 1922 г.р., Владимир, 1925 г.р., и Виктор, 1927 г.р. Ребята росли сами по себе и всё лето проводили на реке Урал, где старшие дети следили за младшими.

Александр в школе учился плохо, «был озорником», но занимался спортом и очень любил играть в футбол, даже состоял в какой-то команде. Во время учёбы стал посещать аэроклуб. Затем предположительно в городе Чкалов, что недалеко от Орска, стал учиться в лётном училище. Там ему очень нравилось, и там уже он учился хорошо.

До начала войны семья Севастьяновых вернулась в Саранск, откуда родители Шуры уже не выезжали.

В 1941 году после окончания училища Севастьянов А.Г. служил в Сталинграде (о чем свидетельствует присланная фотография с надписью на оборотной стороне), а оттуда попадает в 896 истребительный полк.

Однажды, будучи в командировке (то ли по перегону самолётов, то ли это было связано с переквалификацией на бомбардировщик), Шура заезжал домой (очень хотелось повидать родных!), говорил, что когда-то бывал в Краснодаре и хотел бы после войны жить там. Ещё говорил, что летают они на фанерных самолётах, а у фашистов машины стальные, и в небе вряд ли уцелеешь, на земле больше шансов остаться в живых.

Александр погиб в возрасте неполных 22 лет, несколько дней не дожив до своего дня рождения. Семью он создать не успел.

После войны

Пока жива была Степанида Осиповна, мать погибшего Александра, потерявшая на фронте и среднего сына Владимира, родные даже не заводили разговора о том, чтобы найти и посетить места захоронения: Степанида Осиповна очень тяжело переживала потерю сыновей, не говорила о войне, не смотрела по телевизору на 9 Мая парад. До своей кончины в 1984 году она стремилась быть полезной близким.

В нашей семье всегда бережно относились к памяти воинов. 9 Мая или в дни смерти Александра и Владимира относим цветы к Вечному Огню, к гранитным спискам уроженцев Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной.

В 90-е годы не было материальной возможности разыскивать захоронения. Примерно с 2000 года Мария Георгиевна, сестра Александра Севастьянова, стала сдавать в плане здоровья, нуждалась в постоянном уходе. Появление проекта «Мемориал» дало толчок к выяснению обстоятельств гибели братьев Севастьяновых и поиску их захоронений.

Пока жива была Степанида Осиповна, мать погибшего Александра, потерявшая на фронте и среднего сына Владимира, родные даже не заводили разговора о том, чтобы найти и посетить места захоронения: Степанида Осиповна очень тяжело переживала потерю сыновей, не говорила о войне, не смотрела по телевизору на 9 Мая парад. До своей кончины в 1984 году она стремилась быть полезной близким.

В нашей семье всегда бережно относились к памяти воинов. 9 Мая или в дни смерти Александра и Владимира относим цветы к Вечному Огню, к гранитным спискам уроженцев Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной.

В 90-е годы не было материальной возможности разыскивать захоронения. Примерно с 2000 года Мария Георгиевна, сестра Александра Севастьянова, стала сдавать в плане здоровья, нуждалась в постоянном уходе. Появление проекта «Мемориал» дало толчок к выяснению обстоятельств гибели братьев Севастьяновых и поиску их захоронений.

Пока жива была Степанида Осиповна, мать погибшего Александра, потерявшая на фронте и среднего сына Владимира, родные даже не заводили разговора о том, чтобы найти и посетить места захоронения: Степанида Осиповна очень тяжело переживала потерю сыновей, не говорила о войне, не смотрела по телевизору на 9 Мая парад. До своей кончины в 1984 году она стремилась быть полезной близким.

В нашей семье всегда бережно относились к памяти воинов. 9 Мая или в дни смерти Александра и Владимира относим цветы к Вечному Огню, к гранитным спискам уроженцев Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной.

В 90-е годы не было материальной возможности разыскивать захоронения. Примерно с 2000 года Мария Георгиевна, сестра Александра Севастьянова, стала сдавать в плане здоровья, нуждалась в постоянном уходе. Появление проекта «Мемориал» дало толчок к выяснению обстоятельств гибели братьев Севастьяновых и поиску их захоронений.

Пока жива была Степанида Осиповна, мать погибшего Александра, потерявшая на фронте и среднего сына Владимира, родные даже не заводили разговора о том, чтобы найти и посетить места захоронения: Степанида Осиповна очень тяжело переживала потерю сыновей, не говорила о войне, не смотрела по телевизору на 9 Мая парад. До своей кончины в 1984 году она стремилась быть полезной близким.

В нашей семье всегда бережно относились к памяти воинов. 9 Мая или в дни смерти Александра и Владимира относим цветы к Вечному Огню, к гранитным спискам уроженцев Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной.

В 90-е годы не было материальной возможности разыскивать захоронения. Примерно с 2000 года Мария Георгиевна, сестра Александра Севастьянова, стала сдавать в плане здоровья, нуждалась в постоянном уходе. Появление проекта «Мемориал» дало толчок к выяснению обстоятельств гибели братьев Севастьяновых и поиску их захоронений.