Виктор

Александрович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Планшет Лейтенанта Калинина

В августе 1941 года 100-я стрелковая дивизия (в последующем 1-я гвардейская стрелковая дивизия), куда входил 46-й гаубичный артиллерийский полк, проводила наступательные действия в районе деревни Ушаково Ельнинского района на вершине Ельнинского оборонительного выступа немецко-фашистких войск. Дивизия отражала неоднократные контратаки противника. Населенный пункт Ушаково много раз переходил из рук в руки. Активные действия частей дивизии определялись активностью артиллерийской стрельбы, в том числе и огнем нашего артиллерийского полка.

Прибыв 8 августа 1941 года в четвертую батарею этого полка в должности командира огневого взвода, я, ознакомившись с боевыми расчетами взвода, занялся подготовкой к стрельбе.

В середине дня поступила команда с наблюдательного пункта батареи на открытие огня. Расчеты взвода работали четко и быстро, чувствовалась достаточная подготовка огневиков. В эти дни огневые взводы вели довольно интенсивную артиллерийскую стрельбу.

11 августа по команде командира батареи старшего лейтенанта Самохвалова батарея открыла огонь. В это время лейтенант Поляков, который был старшим офицером на огневой позиции, куда-то убыл, мне пришлось выполнять его обязанности. Сначала все шло хорошо, но после нескольких батарейных залпов телефонная связь огневой позиции с наблюдательным пунктом командира батареи прервалась. На батарее были радиостанции, которые имели индекс РП-6. Я приказал связистам на огневой позиции включить рации. Старший телефонист сказал мне: “Товарищ младший лейтенант, как только мы включим рации и начнем связываться с наблюдательным пунктом батареи, противник проведет пеленг огневой позиции и накроет нас огнем”. Но меня учили в училище, что если нет связи с командиром, нужно использовать любые возможности, чтобы наладить эту связь. Я приказал включить рации. Наверное, через 15-20 минут фашисты открыли артиллерийский огонь по нашей огневой позиции. Так как орудия батареи стояли на опушке леса, то часть вражеских снарядов, перелетев ее, стали рваться в лесу. Некоторые, попадая в деревья, рвались как бы в воздухе. У меня сложилось впечатление, что немецкие снаряды рвутся везде: в воздухе, на земле и под землей. Казалось, что от взрывов колеблется почва. Вдруг я почувствовал какой-то ожог левого колена, но мне было не до этого…

Радиостанции были выключены, артналет противника прекратился. Разобравшись, я установил, что ранен рядовой Махарадзе, орудийный номер – правильный – третьего орудия моего взвода. Его отправили в санитарную часть полка.

Когда обстановка на огневой позиции немного успокоилась, я решил посмотреть, что у меня с ногой. Оказалось, что осколок снаряда касательно, скользнув по левой стороне левого колена, рассек кожу, шла кровь. Пришел санинструктор батареи, перевязал ногу и предложил пойти в санчасть полка, но я отказался…

Через некоторое время прибыл лейтенант Поляков и стал меня ругать за то, что я дал команду включить радиостанции. Он заявил, что работают наши станции плохо, но немцы быстро их засекают и немедленно открывают огонь.

Вскоре телефонная связь с командиром батареи была восстановлена, но в этот же день батарея больше огня не вела. Однако в связи с тем, что противник обнаружил нашу огневую позицию, пришлось ее поменять. Думаю, что весь личный состав огневых взводов в душе меня ругал, так как заново пришлось рыть орудийные окопы, ячейки для боеприпасов, организовывать жизнь и быт огневиков. Тогда мне это в голову не приходило.

К вечеру 30 августа 1941 года лейтенант Поляков передал мне, что меня на наблюдательный пункт вызывает командир батареи. В этот вечер, взяв в руки телефонный кабель, который шел от огневой позиции на наблюдательный пункт, я двинулся на передовую. Прибыв на НП, я представился командиру батареи. Он был небольшого роста, коренастый, типичный служака, который долго выбивался в командиры батареи. Как я узнал позже, он стал офицером, будучи старшиной батареи, органически не переносил, как он говорил, “белоручек-командиров, которые войсковой службы не нюхали”. Он посмотрел на меня недобрым взглядом и сказал: “Вот лейтенант Калинин, прими у него дела, будешь у меня командовать взводом управления”. И пошел в землянку. Какое-то время я стоял, не двигаясь, и когда командир батареи еще не вошел в землянку, услышал: ”Стоеросовая дубина. Из траншеи полного профиля и то будет видна”. Как впоследствии выяснилось, у него был комплекс на высоких людей.

Лейтенант Калинин повел меня в свою землянку и стал рассказывать о том, что он с начала войны находится на передовой, на наблюдательном пункте батареи. Сказал, что еще бы остался здесь, но командир батареи посылает его на огневой взвод. В это время принесли ужин: кашу в котелках, чай в кружках и хлеб.

Когда я подходил к наблюдательному пункту, то почувствовал трупный запах. Было как-то неприятно. А когда пришел на наблюдательный пункт, то даже тошнота подкатила к горлу. Мне показалось, что хлеб, котелок, кружка с чаем – все, что нам принесли на ужин, пахло трупным запахом.

Заметив мое смущение, Калинин сказал: ”Ты еще не привык. Привыкнешь. Я этого уже не замечаю, а вначале было тоже самое”.

На вопрос, почему такой сильный запах, он ответил: “Завтра сам все увидишь”.

Между переднем краем немцев и нашим пролегала нейтральная полоса шириной чуть более полукилометра. Эта полоса простреливалась винтовочным, а тем более пулеметным огнем. За время обоюдных атак на нейтральной полосе оставалось кое-какое число убитых немецких и наших солдат. Ночью некоторых вытаскивали, но часть оставалась там. Жара в августе доходила до 30°C, и трупы очень быстро разлагались. Тогда их уже не трогали… Эту нейтральную полосу называли “долиной смерти”.

Поужинав, мы стали знакомиться. Каждый рассказал о себе. Лейтенант Калинин окончил 1-ое Московское артиллерийское училище перед войной. Жил он с матерью на улице Горького в Москве. Про отца он ни разу не упомянул. Показал мне свои фотографии, сделанные в разные годы в Москве, в училище, а также фотографию своей девушки, с которой он встречался во время учебы в училище. Был он чуть выше среднего роста, хорошо сложен, чувствовалась выправка. Его бледное, красивое лицо обрамляли светлые волосы. Взгляд был умный, чувствовалась интеллигентность. У меня возникло уважение к нему, почувствовалась какая-то родственность наших душ. Подумал: “Вот хорошо бы подружиться с этим лейтенантом”. Но на войне судьба может повернуться самым необычным образом. Мы проговорили часов до двух ночи. Калинин предложил поспать, а с рассветом пойти посмотреть передний край противника.

На рассвете, около четырех часов утра, пришел дежурный разведчик взвода. Разбудив Калинина, он сказал: “Товарищ лейтенант, немцы оставили свой передний край. В их траншеях никого нет”.

Мы быстро встали и вышли на бруствер пункта. Солнце на востоке только-только всходило, своими косыми красными лучами оно освещало все, даже небольшие пригорки, кустарник, и казалось, что это не наша земля, а какая-то другая планета. Но уже через несколько минут это зрелище изменилось, и земля приняла свой обычный вид. Стояла зловещая тишина, только жаворонок где-то плаксиво запел и скоро умолк. Перед нами открылась полоса земли, изрытая снарядами, бомбами, на которой кое-где виднелись неубранные трупы. Это и была нейтральная полоса, о которой мне рассказывал Калинин. За ней находился передний край противника – огневые точки, ходы сообщения, траншеи. Еще вчера там ходили немецкие солдаты и постреливали в нашу сторону.

Сегодня траншеи были пусты, немцы оставили свои позиции и ушли в тыл. Я спросил лейтенанта, почему противник ушел. Он ничего не мог сказать, только протянул: “А пехота наша тоже ушла, надо идти за ней”.

Некоторое время мы стояли в оцепенении. Вышел из землянки командир батареи, обругал нас и сказал: ”Чего стоите? Меняйте пункт. Когда займете новый, ты, Калинин, можешь отправляться на огневую позицию”.

Взяв разведчиков и связистов, разматывая катушку связи, мы пошли вперед. Преодолели нейтральную полосу, обошли справа сгоревшую дотла деревню Ушаково, прошли три траншеи, отрытые в полный профиль, и вышли на красивую поляну.

От деревни Ушаково шла пыльная, хорошо натоптанная дорога. Наверное, по ней гитлеровцы подвозили на передний край боеприпасы, кухни с продовольствием и ходили по ночам в тыл. Пройдя метров 500 по дороге, я услышал визг; какая-то неведомая сила бросила меня на землю. Меня страшно оглушило, засыпало песком и пылью. В ушах стоял сильный звон и шум. Когда я несколько пришел в себя, то услышал стон, но сначала ничего не смог понять. Вскочив на ноги, увидел окровавленное тело лейтенанта Калинина, лежащего в двух метрах от меня, а также разведчика – командира отделения разведки, который держал окровавленную руку. Мы подошли к лейтенанту. Осколком шального снаряда, прилетевшего неизвестно откуда, Калинину искромсало живот, кишки выпали, и он умирал. Слабым голосом он сказал мне: “Возьми планшетку, там все для работы, фото и письмо матери”. Через некоторое время он умер…

Приказав подключить телефон, я доложил командиру батареи о случившимся. Сильно выругавшись, он дал команду вернуться на старый пункт, взяв с собой тело лейтенанта. Возвратившись на пункт, мы похоронили лейтенанта Калинина, отдав честь ему залпом, и вместе с командиром батареи двинулись на новый наблюдательный пункт.

В дальнейшем я убедился, что старший лейтенант Самохвалов был хорошим командиром-артиллеристом, умело командовал батарей в сложных боевых условиях, особенно осенью 1941 года.

Мне запомнилась удивительная особенность этого человека. По меньшей мере, дважды я был свидетелем того, что командир батареи обладал неким “шестым чувством”. В начале января 1942 года после ожесточенных боев в районе населенного пункта Лески на подступах к Белгороду противник потеснил наши части, и мы вынуждены были отступать, причем довольно быстро. В ходе нашего отступления противник обстреливал нас своей артиллерией. Получилось так, что, отражая своими орудиями наседавшие на нас немецкие танки и пехоту, наши батареи задержались, а подразделения пехоты уже ушли в тыл. Командир батареи скомандовал “отбой”, и я вместе с ним “на рысцах” стал догонять свою пехоту.

В это время невдалеке от нас впереди и сзади стали рваться вражеские снаряды. На нашем пути попался отдельно стоящий разбитый сарай. Опередив на бегу Самохвалова, я заскочил в этот сарай. Приблизившись ко мне, старший лейтенант закричал: “Быстрей выходи из сарая, сейчас сюда попадет снаряд!”. Пулей выскочив оттуда и отбежав на несколько метров, я увидел, как сарай загорелся от немецкого снаряда.

Был другой случай, который мне также запомнился.

Наша артиллерийская батарея совершила марш по проселочной дороге. Налетела вражеская авиация и стала бомбить наши колонны. Личный состав батареи знал, как нужно действовать в этом случае: рассредоточивался, укрывался по мере возможности. У на не было средств противовоздушной обороны. Местность была довольно открытая, и кое-где видны были воронки от сброшенных бомб противника. Мы с командиром батареи по ходу движения своей колонны пробежали вперед, свернули в поле налево от дороги. В это время немецкие самолеты начали пикировать и сбрасывать бомбы. Мы вдвоем вскочили в одну из воронок. Не успев отдышаться, мой командир крикнул: “Вылезаем быстрей, сюда может попасть бомба”. Выскочив из воронки и пробежав немного, мы почувствовали, что сзади нас разорвалась вражеская бомба. Оглянувшись, мы убедились, что недалеко от той воронки, где мы только что сидели, разорвалась бомба противника. Мой командир каким-то “шестым чувством” улавливал опасность во время вражеских обстрелов. Я благодарен старшему лейтенанту Самохвалову, который в этих трудных условиях спас жизнь себе и мне.

С планшетом лейтенанта Калинина мне пришлось прошагать на фронте почти год, будучи вначале командиром взвода управления, а затем и командиром батареи.

После выхода из окружения (в период с октября по ноябрь 1941 года) 46-й гаубичный артиллерийский полк вошел в состав 124-й стрелковой дивизии. В начале июня 1942 года дивизия продолжала бои на харьковском направлении.

После 15 июня дивизия была срочно переброшена в район Волоконовки (в направление города Чугуева) и вошла в состав 21-й армии.

С рассветом 30 июня 1942 года ударная группировка 6-й немецкой армии перешла в наступление, провела мощную авиационную и артиллерийскую подготовку. Будучи командиром второй батареи первого дивизиона 46-го гаубичного артиллерийского полка, я находился на наблюдательном пункте, на высоком стоге соломы. Впереди пункта находился глубокий овраг, слева – река Северский Донец. Лежащий впереди овраг обороняла рота автоматчиков 406-го стрелкового полка.

Перенеся огонь артиллерии и удары авиации в глубину нашей обороны, противник перешел в атаку. Склоны местности, обращенные в нашу сторону, покрылись сплошными рядами атакующих немцев. Они шли цепь за цепью.

Вначале батарея вела огонь в составе артиллерийского дивизиона. Затем командир дивизиона подал команду вести огонь батареей самостоятельно. Каждый залп батареи накрывал атакующих пехотинцев противника. Убитые и раненые падали, а остальные продолжали идти вперед. Около 8 часов утра связь с командиром дивизиона прервалась. Батарея вела огонь с максимальным напряжением. Меня попросил к телефону старший офицер батареи лейтенант Ребров и закричал: “Товарищ старший лейтенант, танки противника атаковали соседнюю батарею и движутся на нашу огневую позицию. Отражаю атаку!”. Связь с огневой позицией батареи прервалась. Только теперь, осмотревшись, я понял, что, увлекшись стрельбой по атакующим фашистам, не заметил идущую справа по дороге колонну немецких танков. Противник далеко вклинился в нашу оборону. Немцы обходили овраги. Рота автоматчиков стрелкового полка продолжала находиться на занимаемом рубеже вдоль впереди лежащего оврага.

Посмотрев назад, я увидел, что на противоположном берегу позади оврага немецкий ефрейтор расставляет своих солдат, которые берут в плен или расстреливают наших бойцов, преодолевших этот овраг. Скомандовал: “Пошли!”, а со мной были командир отделения разведки, разведчик и два телефониста. Мы буквально слетели со стога соломы. Между стогом и оврагом, который нам предстояло преодолеть, росла высокая рожь. Мы вбежали в эту рожь, спустились в овраг, который имел довольно густые заросли, продвинулись вниз по нему в сторону реки. Но я сообразил, что если мы выйдем в пойму реки, то там нас перебьют на открытой местности. Высмотрев место на берегу оврага, где не было немцев, я приказал всем в рассыпную преодолеть впереди лежащее за оврагом вспаханное поле. (Врассыпную – потому что группа сразу же привлекла бы внимание немцев). Присмотревшись, я увидел на перекате, за которым шел спуск, блиндаж. Выскочив из оврага, бегом добрался до этого блиндажа и залег за ним, там, где первый накат бревен блиндажа возвышается над землей. Он был хорошим укрытием. Когда я немного отдышался, то понял, что немецкий автоматчик пристрелял блиндаж: пули ударялись о бревна. Задерживаться было нельзя, попадешь в плен. Собравшись и выскочив из-за блиндажа, я мигом очутился за скатом. В этот момент почувствовал, что у меня чего-то не хватает. По привычке хотел схватиться за планшет, но, увы, его оказалось. Осмотрев левую сторону телогрейки, в которую я был одет еще с ночи, заметил, что эта сторона вся изрешечена. В этот момент мне и в голову не пришло, что я находился на волосок от смерти или от тяжелого ранения. Мне было очень, очень жаль планшет, который перед смертью отдал мне лейтенант Калинин, с этим планшетом я прошагал почти целый год войны.

У меня сразу возник образ симпатичного лейтенанта Калинина, который рассказывал о себе, показывал свои фотографии, письмо матери. Я подумал: хорошо, что я отправил письмо его матери по полевой почте. Но в планшете остались его фото и еще какие-то документы. Мне хотелось отправить содержимое планшета Калинина, но все было недосуг: то наступали, то отступали, непрерывные бои. Сейчас же корил себя, что не сделал это.

В первые минуты был готов вернуться назад – искать планшет, который, вероятно, срезало пулей немецкого автоматчика. Уже было двинулся назад, но в это время ко мне подбежали мои подчиненные. Я им сказал, что лишился планшета и хочу вернуться, чтобы найти его. Командир отделения разведки моего взвода управления сержант Залуцкий (из кадровых сержантов, служивших еще до войны) сказал тревожно: “Товарищ старший лейтенант, планшет вы не найдете, а своего командира мы потеряем!”.

Забегая вперед, хочу сказать, что чувство вины за то, что не сохранил содержимое этого планшета, преследовало меня до конца войны и даже после войны.

По окончании войны, в 1946 году, когда стал слушателем Артиллерийской академии имени Ф.Э.Дзержинского в Москве, я попытался найти семью лейтенанта Калинина. Отправляя письмо его матери, запомнил адрес: Москва, улица Горького, дом 4, квартира 32. Я пошел по этому адресу.

Поднявшись на 3-й этаж дома, я позвонил в квартиру 32. Мне открыла дверь довольно интеллигентная пожилая дама. Я представился и изложил суть дела. Женщина ответила, что Калинины здесь никогда не проживали. Поблагодарил ее и уже собирался уйти, когда женщина посоветовала обратиться к коменданту дома и назвала номер квартиры. В этой квартире мне открыла дверь довольно молодая женщина, которой я заявил, что ищу семью лейтенанта Калинина. Посмотрев на меня острым взглядом, буркнула: “Подождите, я возьму амбарную книгу”. Через некоторое время она вышла с большой тетрадью в твердом переплете, листов на 50. Раскрыв ее, она стала пальцем водить по страницам и полушепотом приговаривала: “ Калинин… Калинин…Калинин…”. Пройдя всю книгу, комендант четко сказала: “Калинины в нашем доме не проживают”.

Я вышел на улицу Горького. Москвичи спешили по своим делам…Слышался перезвон сигнальных гудков автомобилей, двигающихся по центральной улице Москвы (в то время не были запрещены звуковые сигналы автомобилей). Жизнь продолжалась…

…А после того боя, в котором я лишился планшета лейтенанта Калинина, моя группа вернулась в полк, где я продолжал командовать батареей.

Офицерские погоны

В те времена, в начале 1943 года, участвуя в непрерывных боях с немецко-фашистскими захватчиками, я не задумывался, почему командирский состав Красной армии был переведен в офицерский и были введены новые знаки воинского отличия – погоны.

Сейчас в какой-то мере становится понятным, что после более чем успешной Сталинградской операции, закончившейся 2 февраля 1943 года величайшей победой в Великой Отечественной войне, встал, по всей вероятности, вопрос: как будут внешне выглядеть командиры и бойцы Красной Армии, если они вступят на земли Западной Европы?

Существующие в то время знаки воинского различия командиров и бойцов Красной Армии в 1943 году выглядели диссонансом на фоне знаков различия других армий.

Сейчас об истинной причине ввода в Красной Армии корпуса офицерского состава (это произошло раньше – в 1941 году) и перехода на новые воинские знаки различия – погоны мы можем только догадываться. Однако этот переход состоялся, и как он происходил, можно увидеть на нескольких примерах.

В результате тяжелых и упорных боев с гитлеровскими войсками, пытавшимися прорваться к окруженной группировке немцев под Сталинградом, 50-я гвардейская стрелковая дивизия своими полками к концу января 1943 года вышла к реке Северский Донец. Здесь бои продолжались до апреля. В это время мне доверили командование первым артиллерийскими дивизионом 119-го гвардейского артиллерийского полка нашей дивизии.

Как-то в конце января командир артиллерийского полка майор Корнев вызвал к себе на наблюдательный пункт командиров и начальников штабов артиллерийских дивизионов полка. Обстановка на фронте была спокойной. Светило солнце, было очень тепло. На обратном скате местности, где находился пункт командира полка, нас построили. Из своей землянки вышел командир. Первое, что бросилось в глаза, - у командира на гимнастерке красовались золотые майорские погоны. Осмотрев нас, командир резко сказал: “В чем дело, почему вы нарушаете форму одежды? Вот только командир 3-го артиллерийского дивизиона надел погоны, а об остальных, что можно сказать? Кто вы, командиры, офицеры или партизаны?”.

Дав нам несколько указаний, он приказал всем солдатам и офицерам надеть погоны, заметив, что к нам должен прибыть командующий нашей армией.

Уйдя от командира полка, я стал думать о погонах. Только сейчас обратил внимание, что не только артиллеристы не носили погон, но и пехотные командиры, с которыми мы очень тесно взаимодействовали в непрерывных боях. Вспомнил, что, находясь вместе с командиром батальона 148-го гвардейского стрелкового полка, который поддерживал наш артиллерийский дивизион, я видел, как он перед атакой снял позолоченные погоны, повернулся к своему ординарцу и сказал: “На, возьми, а то первого убьют”. Тогда об этом не задумывался, было не до этого.

Когда я возвращался от командира полка, стал присматриваться к бойцам в окопах, блиндажах, к командирам и увидел, что большинство личного состава погон не носят, и только немногие носили новые знаки воинского различия.

Придя в свое подразделение, я вызвал старшину взвода управления дивизиона (который, к моему удивлению, был в погонах) и спросил: “Почему мне не выдали погоны?”. Старшина почти застенчиво сказал: “Товарищ капитан, я вам дважды приносил погоны, а вы не стали их брать”. Отдав старшине две свои гимнастерки, я приказал прикрепить на них погоны. Через некоторое время на одной красовались позолоченные капитанские погоны, на другой – полевые.

1 Мая 1943 года личный состав нашего соединения был построен в большой лощине, где командующий 51-ой армией генерал-лейтенант Г.Ф.Захаров поздравил гвардейцев с первомайскими праздниками и вручил Гвардейское знамя дивизии. Все воины дивизии были в погонах.

Свои впечатления о введении погон в Красной Армии интересно описал мой однокурсник по Артиллерийской академии имени Ф.Э.Дзержинского, которую мы окончили в 1951 году в Москве, Игорь Александрович Соколов. Он почти три первых года войны был порученцем маршала артиллерии Н.Н.Воронова. В конце 1942 года маршал Воронов был представителем Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии на Донском фронте, которым в то время командовал генерал-лейтенант К.К.Рокоссовский.

Как описывает И.А.Соколов, командующего 6-й армией фельдмаршала Паулюса, сдавшегося в плен 31 января 1943 года, допрашивали Воронов и Рокоссовский. Несмотря на объявленный в конце января этого года Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении новых званий маршалов родов войск, в том числе и звания “маршал артиллерии”, представитель Ставки Верховного Главнокомандования и командующий Донским фронтом допрос вели в мундирах со старыми знаками различия.

2 февраля 1943 года окруженная под Сталинградом группировка фашистских войск была разгромлена, часть ее уничтожена, а большая часть солдат и офицеров вместе с генералами были взяты в плен. 3 февраля маршал артиллерии Н.Н.Воронов вместе с сопровождающими офицерами, в том числе с И.А.Соколовым, вылетел в Москву.

Когда самолет маршала приземлился на Центральном аэродроме в Москве, то в окна иллюминаторов, как рассказывает Игорь Александрович, он увидел необычную картину: все встречающие маршала генералы и офицеры были в новой форме – при сверкающих золотом погонах. Как он говорит: “Впечатление было такое, будто мы приземлились в иностранном государстве”.

Через несколько дней после прибытия в Москву, 8 февраля 1943 года, Игорь Александрович получил задание от маршала поехать в Одесское артиллерийское училище, которое в свое время было эвакуировано за Урал, в город Сухой Лог Свердловской области.

Когда старший лейтенант Соколов, с золотыми погонами на шинели, шел по этому городу, то встречающиеся ему пожилые женщины молились и скороговоркой говорили: “Свят…свят… Белогвардейцы вернулись”.

Тогда в этой глубинке никто еще не знал, что в Красной Армии введена новая форма одежды со знаками воинского различия – погонами.

Мой первый орден

Летом 1943 года перед войсками Юго-Западного фронта была поставлена задача – участвовать в разгроме главных сил немецко-фашистских войск в Донбассе.

Несмотря на ожесточенное сопротивление гитлеровцев, 50-я гвардейская стрелковая дивизия и в ее составе наш артиллерийский полк 5 сентября городом Харцызском и к 18 часам вышли к Макеевке.

В Макеевке произошли события, которые остались в моей памяти на всю жизнь. Следует заметить, что еще, когда мы находились в обороне на реке Миус, в подчиненном мне артиллерийском дивизионе была заменена материальная часть артиллерии. Вместо старых 76-мм пушек были получены новенькие 76-мм пушки ЗИС-3. Заменены были и 122-мм гаубицы. Дивизион состоял из двух пушечных батарей и одной гаубичной.

В результате героических действий соединений частей, штурмовавших Макеевку, вечером 6 сентября 1943 года был освобожден этот один из крупнейших центров Донбасса. Город горел, рушились здания, мостовые были изрыты воронками от бомб и снарядов, на площади стояли виселицы. Фашисты готовили расправу над советскими людьми, но не успели сделать этого, так стремителен был удар войск, в том числе и воинов 50-й гвардейской стрелковой дивизии.

Личный состав частей дивизии был измотан непрерывными боями, в полках и батальонах насчитывалось менее половины активных бойцов. Как только стрелковые подразделения вошли в Макеевку, они рассыпались по улицам, домам, и их не стало видно. Стремясь не отрываться от пехоты, 1-й артиллерийский дивизион следовал за батальоном капитана П.С.Петрыщева из 148-го гвардейского стрелкового полка, который первым вошел в город.

Вскоре наступила ночь, луны не было. Только отблески пожаров в городе слабо освещали местность. Первое, что мы увидели – довольно высокий берег реки Макеевки на западной окраине города. На отвесном берегу стоял большой дом с мансардой. Я решил, что там будет мой наблюдательный пункт, и мы развернули свои боевые порядки. Пушечным батареям было приказано переправиться на западный берег реки Макеевки и занять огневые позиции для стрельбы прямой наводкой. Я уточнил, что первая батарея должна развернуться слева от дороги, идущей из Макеевки на запад.

Пушечные батареи, сделав проходы на высоком восточном берегу реки, двинулись на огневые позиции. Гаубичная батарея развернулась в 800 метрах от моего наблюдательного пункта. Пытались наладить связь с 148-м стрелковым полком, но нам это не удалось. Противник быстро отошел на запад. Вечером 6 сентября непосредственного соприкосновения с ним не было.

Командир взвода управления доложил мне, что связи с командиром батальона нет. Действительно, найти пехоту в огромном количестве домов ночью было не так просто. Конечно, мы допустили оплошность, за которую мне пришлось расплачиваться.

Поужинав чем Бог послал, мы улеглись отдыхать в мансарде дома. Около 7 часов утра меня разбудил командир взвода управления. Слышались разрывы снарядов, и непонятно было, кто стреляет. Потом раздалась отдаленная стрельба из немецких автоматов. Посмотрев в окно, я оценил обстановку. Восходящее солнце ярко освещало поля созревшей пшеницы справа и слева от дороги. Справа была хорошо видна вторая пушечная батарея, и я сразу определил, что она заняла огневую позицию удачно. Слева в пшенице перед холмом стояла первая батарея, и с ее позиций лежащая впереди местность не просматривалась. Мне также хорошо были видны две медленно двигавшиеся группы немецких танков. В одной группе, следовавшей слева от дороги, было четыре машины, а в правой – пять танков. За танками шла пехота противника численностью до батальона.

Я попытался связаться с пушечными батареями, но это не удалось. Связь была только с гаубичной батарей. По моему приказу третья батарея открыла огонь по атакующей пехоте. Из города огнем нас никто не поддержал. А огонь одной гаубичной батареи оказался слабоват.

Одна группа танков атаковала первую батарею, находящуюся слева от дороги, другая вторую батарею. Я понял сразу, что первая батарея находилась в невыгодном положении для стрельбы по танкам. Поэтому стал вести огонь гаубичной батарей по левой группе танков и пехоте.

Между тем танки противника с пехотой стали обходить пушечные батареи. Левофланговая группа немцев обошла 1-ю батарею и стала заходить на огневую позицию. Было видно, как наши расчеты из карабинов отражали атаку немцев на огневую позицию. 1-я батарея практически не сделала ни одного выстрела, и командир батареи с оставшимся личным составом, вытащив затворы орудий, прибежали на западную окраину города.

2-я пушечная батарея, стоящая справа от дороги, подожгла два танка, отразила атаку пехоты, но понесла значительные потери. Несмотря на более успешные действия 2-й батареи, немецкие автоматчики стали обходить ее справа по лощине. Поэтому, вынув затворы пушек, личный состав этой батареи также возвратился в город.

Атакующая группа немцев, пройдя пешечные батареи дивизиона, остановилась, не доходя 600-700 м до реки, и, еще немного постреляв, медленно стала отходить на запад. По всей вероятности, это был арьергардный отряд, которые имел задачу задержать наступление наших войск на этом направлении.

Солнце взошло выше. С моего наблюдательного пункта, который располагался на высоком берегу реки, были хорошо видны оставленные орудия 1-й и 2-й батареи, два подбитых танка и погибшие – как немцы, так и наши.

Примерно к 9 часам утра стрельба стихла, немцы отошли на старый рубеж. В 10 часов утра мне позвонил командир артполка подполковник Корнеев и приказал явиться на его КНП.

Прибыв на пункт, я увидел командующего артиллерией нашей дивизии подполковника Керберга, командира артполка и еще одного офицера (как потом стало известно, это был начальник “СМЕРШа” нашей дивизии). Командующий артиллерией 50-гвардейской стрелковой дивизии был хорошо образован, достаточно интеллигентен, а также был хорошим специалистом своего дела. Все артиллеристы относились к нему с большим уважением.

С КНП хорошо была видна картина недавнего боя. Керберг спросил: “Это твои батареи?”. Я подтвердил. “Как же мы будем докладывать командиру дивизии и командующему армией? Нам дали новую артиллерийскую технику, а ты ее фашистам ни за понюх табаку!”. Он выругался и жестко сказал: “Ну что ж, будем судить тебя военным трибуналом за потерю боевой техники”. И приказал идти за ним к командиру дивизии. Командный пункт дивизии размещался в огромном каменном доме, возможно, прежде это был горсовет. Оставив меня на улице, Керберг ушел к комдиву. Через некоторое время меня пригласили в комнату. Это был большой зал, посередине которого стоял стол с закусками, фруктами и пустыми бутылками из-под немецкого шнапса и вина. Помимо комдива полковника Владычанского здесь были начальник штаба дивизии подполковник Зоркин, командир 148 гвардейского стрелкового полка подполковник Кухайлешвили, командир 152 гвардейского стрелкового полка подполковник Казюлин и еще несколько офицеров, неизвестных мне. Чувствовалось, что все уже хорошо выпили и закусили. Мое сердце сжалось, хотя в душе я был уверен, что сделал все, что было в моих силах. Ведь впереди моих батарей не было стрелков, а им положено было там быть. Но дело могло обернуться против меня. Керберг доложил: “Вот командир 1-ого дивизиона артполка, орудия которого остались у противника. Посмотрите в окно, их хорошо видно”. Командир дивизии подошел к окну, затем подозвал меня и спросил: “Это твои орудия?”. Я подтвердил. Видимо, командир дивизии был в хорошем настроении. Он неожиданно спросил: “А кто подбил два немецких танка, которое стоят на поле, перебил немецкую пехоту? Казюлин, это твои гвардейцы сделали?”. Казюлин как-то вяло отвечал: “Да нет, я во втором эшелоне”. “А может это твои богатыри, Кухайлешвили, поработали?”. Командир 148-го гвардейского стрелкового полка сказал, что его батальоны стали занимать оборону на западной окраине Макеевки только тогда, когда началась стрельба.

Несколько повысив голос, комдив сказал: “Так что же получается: все спали, а артиллеристы отражали атаку немцев? Керберг, так за что отдавать под трибунал командира дивизиона?”. Все молчали. Комдив прошелся по залу, остановился у окна и громко приказал: “Орудия сегодня ночью вытащить из нейтральной полосы, после чего командира дивизиона представить к награде”.

Выйдя от командира дивизии, я пулей помчался на свой наблюдательный пункт. Никак не верилось, что мне простили мой промах. Хотя я понимал, что в ответе за погибших солдат, и долго не мог успокоиться.

Это был еще один из труднейших эпизодов моей фронтовой боевой действительности. Моя жизнь висела на волоске.

Ночью все орудия, которые находились на нейтральной полосе, были вытащены и отправлены в артиллерийские мастерские для ремонта и проверки. С этими орудиями мне пришлось пройти по дорогам войны до 21 октября 1943 года, когда я был ранен.

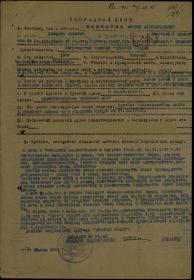

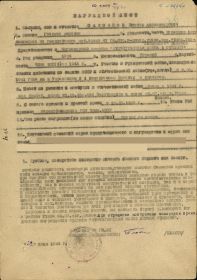

За этот бой мне вручили орден “Отечественной войны” I степени. Это был мой первый боевой орден.

В госпиталях

Продолжая освобождать Левобережную Украину, войска Южного фронта вышли 22 сентября 1943 к реке Молочной. 17 октября 50-я гвардейская стрелковая дивизия заняла исходное положение для наступления в районе деревни Эристовка (юго-восточнее Запорожья). Началась подготовка для прорыва мощного оборонительного рубежа противника на Молочной.

21 октября 1943 года в 10 часов после мощной артиллерийской подготовки (был сильный туман, и авиация не могла действовать) части дивизии, преодолев противотанковый ров, ворвались в расположение противника и к 12 часам овладели первой позицией гитлеровцев.

Стрелковые полки первого эшелона перевалили за гребень впереди лежащей местности, и мне, командиру первого артдивизиона 119-ого гвардейского артиллерийского полка, пришлось менять свой наблюдательный пункт. Было уже прохладно. Надев шапку-кубанку и бурку, которые мне подарили терские казаки, я вызвал тачанку, запряженную двумя рысаками, и двинулся на поиски нового места.

Преодолев противотанковый ров и подъехав к гребню, остановил тачанку и пошел пешком выбирать наблюдательный пункт. Пройдя метров 150-200 и выйдя на гребень высоты, услышал свист летящего снаряда. Мне показалось, что он перелетает, и я даже не лег на землю. Снаряд действительно взорвался позади меня. Я почувствовал легкое жжение несколько выше левого колена. Не обратив серьезного внимания на это, занял наблюдательный пункт и стал управлять огнем дивизиона. Позвонил в дивизион, приказал, чтобы на наблюдательный пункт прибыла фельдшер дивизиона. Фельдшером была девушка Надя. Прибыв на пункт, Надя разрезала мне брюки-галифе, осмотрела рану и сказала: “Надо немедленно ехать в медсанбат дивизии”. Мне и в голову не приходило оставлять дивизион, я рассердился, сказал, что из-за какой-то там царапины дивизион не брошу. Через два часа нога стала сильно болеть. Доложив командиру полка и сдав дивизион своему заместителю капитану Кожину, на своей тачанке я уехал в медсанбат дивизии.

Пока ехал, нога еще больше разболелась и распухла. По прибытии в медсанбат меня раздели, все вещи, в том числе шапку-кубанку и бурку, отправили обратно в дивизион с ординарцем. Оставили только обмундирование, которое мне сшили в полку.

Осмотрев ногу, врачи решили немедленно делать операцию по извлечению осколка, который вошел под левое колено, - чтобы не началась гангрена. Вместе с рваным осколком в рану попали ткани одежды. Меня уложили на операционный стол, дали выпить стакан спирту, и я заснул мертвецким сном.

Очнувшись, услышал голос врача-женщины, которая сказала: “Вытащить осколок не удалось, придется ехать в полевой госпиталь”.

В госпиталь меня привезли к вечеру, положили на солому около госпитальной палатки. Меня мутило, поднялась высокая температура. Врач госпиталя, сортируя раненых, сказал фельдшеру, показывая на меня: “Если завтра утром у него не спадет температура, будем готовить его к ампутации ноги”. После этого мне стало еще хуже. Первая мысль была – бежать отсюда. Но куда? Сил не было… Ночь… Я то забывался в бредовом сне, то снова просыпался. Очень хотелось пить. Но воды мне не давали, так как это могло привести к еще большим осложнениям.

Утром следующего дня фельдшер госпиталя измерил мне температуру и определил, что она спала. Врач приказал: “Надо обработать рану и отправить в тыловой госпиталь”. Таким образом, я оказался в Новочеркасске.

Когда я прибыл в военный госпиталь в начале ноября 1943 года, меня оперировали, но рана продолжала гноиться. Врачи сказали, что осколок вытащить не удалось. Я ходил, слегка хромая, чувствовал боль в верхней части бедра. Через две недели сделали повторную операцию, но опять безрезультатно. Прошло уже больше двух месяцев, дело шло к Новому, 1944 году. Я был молод (шел 22-й год), здоров, за исключением ранения. К нам в госпитальную палату приходила медицинская сестра по имени Вера. Она делала перевязки лежащим в нашей палате раненым, в том числе и мне. Однажды, я пригласил ее в кино, которое показывали в нашем госпитале, но она отказалась. Несколько позже мы стали ходить с ней на киносеансы, которые давали в госпитале, а после кино я провожал ее домой. Она жила недалеко от госпиталя.

Приближался Новый год, и Вера пригласила меня встречать его у нее дома. Обратившись к администрации госпиталя, я получил увольнительную до утра 1 января 1944 года. Вера жила с матерью в небольшом деревянном домике. Мать Веры, женщина лет 50-ти, настоящая донская казачка, быстрая, все умела делать, сама вела домашнее хозяйство. Отца у Веры не было. Почему – я ее не спрашивал. Вера была, по-видимому, моя ровесница. Такая кругленькая, белая, в противоположность матери – медлительная. Черты лица у нее напоминали восточный тип с несколько выпирающими скулами, но это нисколько не портило ее красоты. Их квартира состояла из кухни, гостиной и маленькой спальни. В предновогоднюю ночь мы с ней пошли в кино, а затем заявились в дом к матери. У меня был хороший военный костюм (каким-то образом сохранился) с орденом и медалями. В чине капитана предстал перед очами матери Веры, несколько смущаясь.

Она своими черными очами внимательно посмотрела на меня, добро улыбнулась и пригласила за новогодний стол. По тем временам стол был накрыт хорошо. Здесь стояла бутылка шампанского, домашние заготовки – соленые огурцы, капуста, мочены яблоки, соленая и жареная рыба. Потом мать подала картофель с мясом.

Я чувствовал себя несколько сковано, смутился, что не смог сделать какой-нибудь новогодний подарок. Мы выпили немного шампанского, поели, и моя неловкость стала проходить. Поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Прошло некоторое время, и мать Веры сказала: “Пойдите, посидите в спальне, а я уберу здесь и накрою стол к чаю”.

Мы так и сделали. Пошли в спальню, сели на кушетку. Вера прижалась ко мне, я ее обнял, и мы стали целоваться. Мы не заметили, как прошло время, и только услышали, что мать девушки зовет нас к чаю. Мы вернулись в гостиную, пили чай, говорили о войне, строили планы, как будем жить, когда закончиться война. Время было уже далеко за полночь. Поблагодарив женщин за новогодний вечер, я встал и сказал, что пойду в госпиталь. Вера не хотела меня отпускать, но мать дала понять, что лучше, если я вернусь к себе. Вера проводила меня до госпиталя, мы с ней распрощались. Затем еще раза два или три я бывал в доме Веры. Мы иногда оставались вдвоем, но я не позволял себе никаких особых поползновений. Не знаю, чем это объяснить, но это было на самом деле так.

В феврале 1944 года меня решили отправить в глубокий тыл, в офицерский госпиталь в Тбилиси, ибо осколок извлечь так и не смогли, а рана всё не заживала.

На этом моя история с Верой не закончилась. Как потом выяснилось, начиная с 1946 года Вера через Всесоюзный комитетов ветеранов войны стала разыскивать меня. В 1948 году ей удалось получить мой крымский адрес, откуда меня призвали в армию, и она послала туда письмо. Мой отец, Александр Михайлович, решил, что я там “оставил следы”, и не стал передавать мне ее письма.

Отец прислал мне письмо Веры, когда у меня уже была жена и двое детей. Вера писала, что до сих пор помнит высокого, стройного, несколько застенчивого, очень порядочного красивого капитана. И далее она просила написать, если я жив, как сложилась моя судьба. Это письмо я дал прочитать моей жене и написал ответ. Поблагодарил за большую и долгую любовь ко мне, сообщил, что женат и у меня двое детей. Конечно, я понимал, как трудно было Вере, когда она получила мое письмо. Но, видимо, так распорядилась судьба…

Тбилисский военный госпиталь резко отличался от Новочеркасского. Размещение, медицинское обслуживание были на порядок лучше. Самое главное, что через Тбилиси шел караван грузов из Ирана, с которым Советский Союз заключил договор о взаимной помощи. Здесь мне накладывали повязки с пенициллиновой мазью. Такого, наверное, не было ни в каком другом госпитале. Началось быстрое заживление раны.

К концу марта 1944 года, когда рана стала подживать, я попытался добиться увольнения, чтобы пойти в Тбилисский оперный театр. Моему соседу по палате довелось побывать там, и он с восторгом рассказывал о театре. Вскоре он выписался из госпиталя и уехал на фронт. Мне тоже хотелось послушать оперу. Официально получить увольнение мне не удалось. Тогда, решившись на самовольный уход из госпиталя, стал обхаживать сестру-хозяйку, которая могла выдать мне форменную одежду. Сразу никак не получалось, хотя я делал ей подарки, предлагал деньги. Она не соглашалась, говорила: “Ну что вам там делать, в этом городе, ничего хорошего там нет”.

Наступил апрель. В Тбилиси было тепло, в окна палаты врывался запах цветов. В конце концов, мне удалось уговорить кастеляншу, как мы ее называли, и после обеда она выдала мне обмундирование. Быстро погладив его, приведя себя в порядок, около пяти часов вечера двинулся на выход из госпиталя. В госпитале было два выхода: один парадный и второй – боковой. На выходе стояли швейцары в ливреях, как в ресторанах; грузины почтенного возраста. Когда я подошел к боковому выходу, на меня строго посмотрел швейцар. Вынул 25 рублей и сунул их в карман ливреи швейцара, меня пропустили в город. Выйдя из госпиталя, пошел по проспекту Руставели. Погода была весенняя, кругом зеленели деревья, на клумбах благоухали цветы.

Дойдя до Оперного театра, я купил билет и стал ждать начала спектакля, чтобы войти и сразу сесть на свое место. Не было увольнительной, поэтому меня могла задержать военная комендатура. Время близилось к семи, я направился к о входу в театр. Когда вошел в фойе, то совершенно оторопел. Фойе было ярко освещено, дамы – в шикарных платьях из панбархата разных цветов – сверкали великолепными золотыми и бриллиантовыми украшениями. Многие мужчины были в смокингах. Меня, прибывшего с фронта, который видел только сожженные города и деревни, нищету и бедность, буквально сразили эта роскошь и блеск.

В первый момент мне хотелось уйти и вернуться в госпиталь. Но желание послушать оперу перебороло это чувство. Тяжело вздохнув, сдал свою фуражку в гардероб, сел на свое место в партере.

В театре давали оперу Леонкавалло “Паяцы” на русском языке. Тбилисский оперный театр считался одним из лучших советских театров того времени. Чудесная музыка, блестящие декорации, сильные голоса артистов – все это как-то отделило от реальности, опера полностью захватила меня. Время пролетело незаметно, и первое действие закончилось. Публика стала выходить в фойе, а я остался сидеть на своем месте, так как опасался, что меня задержат. После окончания спектакля, быстро встав, выйдя в фойе, подошел к вешалке гардероба, чтобы получить свой головной убор. Гардеробщица подала мне фуражку. Я еще не успел ее взять, как мужская рука легла на мое плечо, и я услышал: “Генацвале, куда так спешим?”. Душа ушла в пятки, мне подумалось, что меня задержал патруль. Но передо мной стоял чуть выше среднего роста красивый грузин в прекрасно сшитом светлом костюме и во весь рот улыбался. “Командир, узнаешь?”. Он взял мою фуражку, и мы стали медленно двигаться к выходу из театра. “А я тебя сразу узнал, когда ты еще только заходил в театр… Ельню помнишь?... 1941 год… Правильного Махарадзе помнишь? Тогда меня ранило”. Я сделал вид, что вспомнил этот эпизод. Мы продолжали идти по направлению к выходу. Он поведал мне, что после ранения его отправили в тыл, затем он перебрался в Тбилиси, и вот теперь здесь встретил меня. Мы вышли из театра на довольно ярко освещенную площадь, и пошли куда-то в сторону. Мне все еще не верилось, что это не работа комендатуры. Махарадзе подвел меня к легковому автомобилю ГАЗ-А1, сам открыл заднюю дверь. Мы сели в машину, и водитель поехал по ночным улицам Тбилиси. Мой “протеже” рассказал, что теперь он работает заместителем Табачного треста Тбилиси, и мы едем к нему в гости. Я сказал, что нахожусь в офицерском госпитале и что у меня нет увольнительной, настаивал на возвращении в госпиталь. В ответ на это на это Махарадзе сказал: “Это пустяки. Твой начальник госпиталя каждый день берет у меня табак, так что не волнуйся, все будет хорошо”.

Через некоторое время мы подкатили к большому дому с парадным подъездом. Выйдя из машины, Махарадзе долго звонил в дверь. Наконец она отворилась, вышла старая грузинка, которая что-то ворчливо говорила моему спутнику. Несмотря на ворчание старухи, мы вошли в большую гостиную, где стоял круглый стол, на нем были поставлены разные яства, в основном фрукты. Махарадзе объяснил мне, что в связи с религиозным праздником сегодня ничего есть нельзя (видимо, это был великий пост). Вот поэтому мать ругала его. Далее он сказал, что поскольку он встретил такого гостя, то этот обряд будет нарушен. Мы сели за стол. Он достал несколько бутылок грузинского вина, сам подал закуски, и мы приступили к трапезе. Он снова стал мне рассказывать, как после излечения ему удалось избежать отправки на фронт. У него здесь много родственников и друзей. Они-то и помогли ему. Он подливал мне вино, и наступил момент, когда я стал засыпать.

Проснувшись утром, я никак не мог понять, где нахожусь. Мягкая, шикарная кровать, кругом ковры, фигурная лепка на потолке. Мое обмундирование лежало на диване. “А, проснулся, генацвале, - услышал я голос Махарадзе из соседней комнаты. – Вставай, будем завтракать”. Меня мутило. Однако я встал, умылся, оделся и сел за стол. Мы выпили немного вина, стало легче. Выйдя из дома, сели в машину. Я спросил у своего бывшего правильного куда мы едем. Он ответил: “В твой госпиталь”. Действительно, мы подъехали к парадному подъезду госпиталя, вышли из машины. Впереди шел Махарадзе, за ним я. Швейцар взял под козырек, а на меня посмотрел косым взглядом. Махарадзе сказал: “Иди к себе, не волнуйся, я пойду к начальнику госпиталя. Через несколько дней я за тобой заеду”. Мы разошлись. Войдя в палату, разделся, сдал обмундирование и лег спать. Проспал я до обеда. Никто ни о чем меня не спрашивал.

Дня через три теперь уже сама сестра-хозяйка принесла мое обмундирование и сказала: “Одевайтесь, за вами зайдут”.

В шесть часов вечера посыльный от начальника госпиталя пришел за мной, провел через парадный вход и усадил в машину Махарадзе. Через 15-20 минут вышел хозяин автомобиля, и мы поехали по улицам Тбилиси. Я спросил: “Куда мы едем?”. В ответ Махарадзе стал щелкать языком, потирать руки и говорить, что такого я никогда не видел, что это чудо… “Мы едем смотреть… невесту”. У меня сердце екнуло, только этого мне не хватало! Однако мы остановились у красивого особняка серого цвета с шикарным парадным подъездом. Махарадзе позвонил. Вышла старая женщина. Махарадзе поговорил с ней по-грузински, они даже стали переругиваться. В конце концов, он объяснил мне, что невеста уехала в деревню и будет только через неделю.

Мы вернулись в центр города и через некоторое время остановились у большого магазина, где торговали фруктами, овощами и еще чем-то. Вошли в зал магазина, он был полупустым. В одной из стен была дверь, открыв которую мы спустились по мраморной лестнице в винный бар. Здесь была стойка, стояли низкие круглые мраморные столики на турецкий манер. Посетителей в баре не было. Нам навстречу из-за стойки вышел довольно пожилой, плотный, среднего роста мужчина в красной турецкой феске, низко поклонился Махарадзе. Тот что-то сказал по-грузински, и бармен сразу пошел обратно за стойку, а потом на некоторое время скрылся. Мы сели за один из столиков. Махарадзе рассказывал: “Это отец невесты. Он держит частный винный бар и платит государству приличный налог”. Меня это окончательно привело в уныние. Я решил бежать, и чем быстрее, тем лучше. Бармен принес довольно большую оплетенную бутылку старого вина, покрытую сплошной плесенью, открыл ее и налил нам вина. Оно было прекрасное, холодное, немного терпкое, но очень вкусное. Посидев немного, мы вышли из бара, и Махарадзе повез меня в госпиталь, сказав, что через неделю снова заедет за мной.

Нога у меня заживала, рана закрылась. На следующий день я подошел к лечащему врачу с просьбой выписать меня из госпиталя немедленно. Врач удивился, что я так настойчиво добиваюсь выписки и отправки на фронт. Мне казалось, что меня тут скоро женят, и я уже больше никогда не попаду на фронт, поэтому я прикладывал все усилия, чтобы побыстрее выписаться.

Мои действия, в результате которых мне быстро удалось выписаться на фронт, доставили мне удовольствие. Когда я получил предписание, была уже вторая половина апреля 1944 года. Отправившись на фронт после госпиталя, стал искать 50-ю гвардейскую стрелковую дивизию, из которой убыл по ранению. Но судьба сложилась так, что мне пришлось продолжать воевать не в этой дивизии, а в 47-й гвардейской стрелковой.

…В 1993 году меня срочно отправили на операцию в военный госпиталь имени Бурденко в связи с ранением, которое я получил на реке Молочная 21 октября 1943 года.

В сентябре 1993 года, спускаясь по переносной деревянной лестнице у дачного домика и сломав одну из перекладин лестницы, я всей массой своего тела упал на левую ногу. В результате падения почувствовал сильную боль там, куда был ранен полвека назад. На следующий день обратился к хирургу военной поликлиники. Врач, осмотрев меня, сказал, что немедленно надо ложиться в госпиталь на операцию. При этом пояснил: осколок пролежал в образовавшейся капсуле в ноге около 50 лет, и возможно, что в результате падения капсула частично разрушилась и может произойти заражение крови.

В госпитале меня тщательно обследовали. Оказалось, что в бедре левой ноги у меня не один осколок, а два. Один находится между сухожилиями под коленом (он и сейчас там есть), а второй прошел вдоль берцовой кости почти до тазобедренного сустава. Вот он-то долго и не давал о себе знать.

После соответствующей подготовки меня уложили на операционный стол и стали удалять осколок под местным наркозом. Для того чтобы изъять осколок, замечательный хирург Шевченко установил монитор и стал доставать осколок. Поскольку тот находился в мягких тканях, то сразу извлечь его не получалось. Монитор стоял так, что мне было видно, как специальным крючком хирург ловит осколок. Наступил такой момент, когда действие наркоза стало проходить и я стал чувствовать боль, весь вспотел, да и врач тоже покрылся потом, а осколок никак не выходил… Наконец, хирург поднес к моим глазам вынутый осколок и сказал: “Всё”. Осколок от немецкого снаряда (или мины) имел размеры 1,5 х 1,0 см. Доктор подарил этот осколок мне на память. Он до сего времени хранится у меня как особая реликвия времен войны.

Мы в Берлине

В ходе развития Берлинской операции 47-я гвардейская стрелковая дивизия к 25 апреля вышла на окраину Берлина, была сосредоточена в районе Нидер – Кельнише – Хайде, где готовилась к решающей схватке с противником – штурму центра Берлина. 26 апреля я получил приказ подготовить несколько выстрелов по центру Берлина снарядами без взрывателей, с тем, чтобы после занятия этого района разыскать выпущенные снаряды и сдать их в государственный музей. Снаряды мы маркировали – написали на них белой краской “99 ГВ. АП” (после окончания боевых действия три снаряда были сданы).

В ходе организационных мероприятий, которые проводились в полку и артдивизионе, я заметил, что на улицах города совершенно нет людей. Когда мы освобождали польские, местное население выходило на улицы и приветствовало нас. На улицах Берлина не было никого. Меня это факт заинтересовал.

Чтобы понять, как мне это удалось выяснить, прежде всего, надо рассказать о моем ординарце – солдате по фамилии Штейман. Еще когда артдивизон участвовал в боях на Магнувшеском плацдарме (на реке Висла) в декабре 1944 года, в состав третьей батареи дивизиона прибыл рядовой Штейман. Он сразу же обратил на себя внимание. Командир батареи капитан Гусев доложил мне, что Штейман хорошо знает немецкий язык, что он вор-рецидивист. Как утверждал командир, этот вор доставлял ему не мало хлопот. Еще тогда, на Магнушевском плацдарме, я вызвал его к себе. Звали Штеймана Бецелел Зисович. После разговора с ним я убедился, что он владеет немецким языком. (Мы включили радиостанцию на немецкую волну, и он нам стал переводить быстро и четко.)

Штейман был среднего роста, подстрижен “под ежик”, был очень похож на немца с рыжими волосами. Очень быстр, сообразителен и, как утверждал командир батареи, мог на глазах у всех снять незаметно с руки часы, достать из кармана кошелек и творил другие чудеса. Позже он был переведен во взвод управления артиллерийского дивизиона и стал моим ординарцем. Часто беседуя со Штейманом, установил, что он жил в Кишиневе, был действительно рецидивистом-карманником. Его арестовали и посадили в тюрьму. С приходом Красной Армии в Бессарабию его освободили и направили на Ферганский канал трудиться. В начале 1944 года он был призван в Красную Армию и вот теперь служил моим ординарцем.

Мне он очень понравился – все схватывал на лету. Часто мы с ним задушевно беседовали. Я рассказывал о Советском Союзе, об успехах Красной Армии, о себе, когда позволяла обстановка – слушали по радио передачи из Москвы. Бецелел Зисович быстро все усваивал и прямо на глазах становился другим человеком. Во всяком случае, в течение года он ни разу не позволил себе никого обидеть (просто отказался от своей воровской профессии). Мы с ним не расставались, пока я не уехал на учебу в Москву в 1946 году.

Возвращаюсь к 25 апреля 1945 года в Берлин. Я спросил у Штеймана, почему на улицах нет горожан. Он ответил, что они очень запуганы и скрываются в подвалах. Мы с ним немного прошлись по улице и вместе спустились в такое подземелье. Это оказалось довольно обширное помещение, которое освещалось несколькими свечами. Справа и слева стояли кровати и небольшие столы, на которых стояли просторные железные кружки и кое-какая утварь. Когда мы вошли, все, находившиеся в подвале, встали. Воздух здесь был спертый. Мы стали медленно двигаться вдоль столов. За каждым столом, а также около кроватей стояли одни старухи, повязанные черными платками. Я спросил Штеймана: “Почему в подвале одни старухи? Где молодые старухи?” Штейман подошел к одной из женщин, резко сдернул черный платок, и перед нашими глазами открылось довольно молодое женское лицо. Мой ординарец пояснил: “Они боятся русских, им сказали, что их будут насиловать, поэтому они нарядились старухами”. “Передай им, – сказал я Штейману, – что русские не за этим пришли, мы пришли освободить их от фашистского режима”. Не знаю, какое впечатление на них произвели мои слова, но они продолжали стоять и молчать. Думаю, что в то время немки мне не поверили. Мы вышли на свежий воздух. У меня осталось тяжелое чувство от того, как геббельсовская пропаганда запугала свой народ Красной Армией.

После 2 мая 1945 года, когда закончились боевые действия в Берлине, наша дивизия стояла в столице Германии 2 недели, и я видел, как на улицах города разворачивались полевые кухни наших воинских частей и у них стояли огромные очереди мирных берлинских жителей…

28 апреля 1945 года дивизия была введена в сражение за центр столицы Германии. Боевые действия продолжались. 29 апреля бои шли с переменным успехом. Артиллерийский дивизион то вел огонь, то поступала команда прекратить огонь. Как потом выяснилось, это было связано с тем, что в Берлине велись переговоры между командованием Красной Армии и представителями германского вермахта о полной безоговорочной капитуляции.

Следует отметить, что до перехода границы Германии в газетах (окопных), на стенах домов были надписи: “Убей немца” с призывом Ильи Эренбурга. С переходом границы политработники, командиры стали проводить разъяснительную работу в том плане, что немецкий нам не враг, что в войне виновато фашистское руководство Германии. Стали предупреждать, что за мародерство все будут строго наказаны, брать немецкие вещи нельзя, даже если они брошены.

В берлинских домах, оставленных в поспешности, мне приходилось видеть большое количество хрусталя, одежды, обуви, картин и других вещей, которых я до этого никогда не видел. Но я был законопослушным воином, сам ничего не брал и своим подчиненным не разрешал.

29 апреля 1945 года в Берлине, на улице Шарлоттенбургерштрассе, в восьмиэтажном доме, на чердаке мы устроили наблюдательный пункт, с которого был виден рейхстаг. Как уже отмечалось, дивизион то вел огонь, то наступала длительная пауза. В один из таких перерывов мои разведчики из взвода управления принесли шкатулку. Она была размером с половину стандартного письменного листа, высокая и тяжелая, сделана из какого-то металла, покрытого цветной эмалью в непонятных для нас узорах и изображениях. Разведчики с каким-то интересом сказали: “Мы хотели ее открыть, но она не поддается”. Мне пришлось их упрекнуть: “Что же вы за разведчики – шкатулку не можете открыть”. Они ушли и через некоторое время принесли ее открытой. Я обомлел: в ней лежали золотые украшения и еще что-то, чего я не мог понять. Наступила тяжелая пауза. У меня не было решения, как поступить. Первая мысль была – сдать ее представителям “СМЕРШа”. Но мне подумалось: почему нужно отдавать шкатулку с драгоценностями этим органам? Взять себе – такой мысли у меня не было. Раздать солдатам своего взвода – это нарушение приказа: ничего немецкого не брать! Тут поступила команда открыть очередную серию огня. Шкатулка стояла на столе. Я не знал, что с ней делать. Когда в очередной раз наступила огневая пауза, подумалось: может, бросить ее в туалет, чтобы она никому не досталась? Сидящему здесь командиру взвода управления, разведчикам, телефонистам я объявил свое решение. Все молчали. Я сказал: “Молчание – знак согласия”. Пошел и бросил шкатулку с украшениями в туалет. Позже, я об этом пожалел, хотя в своей жизни ничего чужого не брал.

2 мая 1945 года в 7:00 утра мы увидели на зданиях, занимаемых немецкими частями в районе рейхстага, белые флаги капитуляции. Было видно, как группами начали сдаваться в плен немецкие войска. В этот момент мы еще не чувствовали, что кончилась война. Мне казалось, что она никогда не закончится.

Дивизию сняли с боевых позиций и передислоцировали в район Берлина – Бланкенфельде. Здесь 9 мая 1945 года около 12 часов дня был проведен митинг по случаю окончательной Победы над Фашисткой Германией. Еще не окончился митинг, а мы бросились обниматься. Все были сильно взволнованы, некоторые плакали. Мы сфотографировались и начали готовиться к торжественному обеду по случаю выдающейся Победы над злейшим врагом человечества. В 22 часа этого дня личный состав дивизии, в том числе и артиллерийский полк, устроил мощный салют в честь окончания Великой Отечественной войны.

В скором времени дивизию перевели на постоянное место дислокации в город Хемниц (позже Карл-Маркс-штадт).

В августе 1945 года мне дали отпуск. Я приехал в Крым, в город Джанкой, где находились мои родители. Прибыв домой, увидел ужасную картину. Мои родители: отец, мать, а также две сестры вернулись из эвакуации и поселились в доме, где они жили раньше. Но в этом доме в результате бомбежек крыша была значительно разрушена. Стояли две железные кровати, на полу лежала солома, где спали мои сестры. Все были очень исхудавшие, даже опухшие. Мне было больно на них смотреть. Но я привез с собой только полевую сумку, и мне нечем было им помочь. Вот тут-то я вспомнил про ту шкатулку с золотом…

Побыв две недели дома, я уехал в часть и узнал, что из Германии раз в месяц можно посылать посылки на родину. Спросил Штеймана: “Тут есть какая-нибудь фабрика?” Отправился на небольшую фабрику, где изготовляли шелк для нижнего белья. В то время мне стали выплачивать зарплату марками. Мы со Штейманом купили рулон шелка. Каждый месяц я стал посылать посылки родным. В последующем моя мать говорила, что мои посылки спасли их от голода.

В июне 1946 года я уехал в Москву поступать в Артиллерийскую академию. На этом мое пребывание в Германии закончилось.

Боевой путь

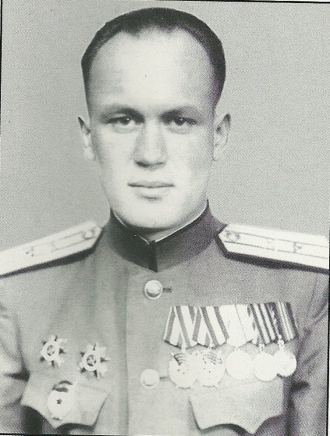

Родился 20 августа 1922 года в Крыму. Окончив 10 классов Джанкойской средней школы, в 1940 году поступил во 2 Киевское артиллерийское училище. 22 июля досрочно выпущен из училища в звании младшего лейтенанта и направлен на Западный фронт командиром взвода 46-го гап 100-й стрелковой дивизии (в последующем – 1-й гвардейской стрелкой дивизии).

Прошел боевой путь из-под Ельни до Сталинграда и от Сталинграда до Берлина. Четырежды ранен (в августе 1941 года под Ельней; 21.10.1943 года под Мелитополем;21.07.1944 года на реке Западный Буг;16.02.1945 года под г. Кюстрин). Участвовал в боевых действиях в должностях командира взвода, артиллерийской батареи, начальника штаба и командира артиллерийского дивизиона.

Окончив после войны военную академию имени Ф.Э.Дзержинского, служил в войсках на должностях начальника штаба и командира артиллерийского полка, затем преподавал в военной академии имени М.В.Фрунзе. Кандидат военных наук.

В 1984 году уволен из рядов ВС СССР и с 1985 года работает в 3-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны в должности старшего научного сотрудника.

За мужество и героизм, а также за боевые заслуги полковник Саксонов Виктор Александрович награжден:

- Двумя орденами “Боевого красного знамени”

- Тремя орденами “Отечественной войны” I степени

- Орденом “Красной звезды”

- Орденом “Знак почета”

- Орденом “За службу Родине в Вооруженных силах СССР”

III степени

- Медалью “За боевые заслуги”

- Медалью “За оборону Сталинграда”

- Медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”

- Медалью “За взятие Берлина”

- Медалью “За освобождение Варшавы”

- Медалью “За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина”

- Медалью “Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”

- Медалью “Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”

- Медалью “Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”

- Медалью “30 лет Советской Армии и Флота”

- Медалью “40 лет Советской Армии и Флота”

- Медалью “50 лет Советской Армии и Флота”

- Медалью “60 лет Советской Армии и Флота”

- Медалью “70 лет Советской Армии и Флота”

- Медалью “За безупречную службу” I степени

- Медалью “Ветеран Вооруженных Сил СССР”

- Медалью “Жукова”

- Медалью “50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов”

- Медалью “60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов”

- Медалью “65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов”

- Медалью “70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов”

- Медалью “Победы и Свободы”

Виктор Александрович активный участник ветеранского движения, член клуба “Краснознаменец”, Московского совета ветеранов войны и др., автор многих книг и трудов.