Иван

Митрофанович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Звание.

Без звания.

Должность.

Младший врач 544 стрелкового полка, 152 стрелковой дивизии, 16 Армии, Западного фронта (29.08.1941 - 9.10.1941).

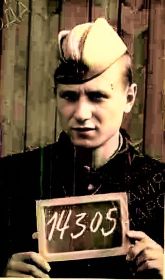

Без звания РУСКЕВИЧ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ, 7.01.1918 года рождения, место рождения - РСФСР, Минская губерния, Слуцкий уезд, Старобинская волость, деревня Поварчицы (по административному делению: 1. СССР: Белорусская ССР, Минская область, Старобинский район, деревня Поварчицы; 2. РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: Минская область, Солигорский район, деревня Поварчицы), белорус. Год призыва в РККА: 29.08.1941 года. Образование: 1. Гражданское (общее): Школа (в ?г.); Минский медицинский институт? (в 1941г.); 2. Военное: нет. В Великой Отечественной войне, с 09.1941 года, в должности (последняя): Младший врач 544 стрелкового полка, 152 стрелковой дивизии, 16 Армии, Западного фронта. Попал в окружение противника, в Вяземской оборонительной операции 1941 года (2.10.1941 - 13.10.1941), вместе с частью: РСФСР, Смоленская область, Вяземский район. Пленён в районе города Вязьма, Вяземского района, Смоленской области, РСФСР, 9.10.1941 года. В плену: 1. Stalag IV B Мюльберг (Mühlberg), военный округ IV – Дрезден (Dresden), Саксония (Sachsen), Третий Рейх (Das Dritte Reich); в н. вр.: Мюхльберг на Эльбе (Mühlberg a.d. Elbe), район Эльба - Эльстер (Elbe-Elster), федеральная земля Бранденбург (Land Brandenburg), ФРГ (Bundesrepublik Deutschland); 2. Stalag XI B Фаллингбостель (Fallingbostel), военный округ XI – Ганновер (Hannover), Нижняя Саксония (Niedersachsen), Третий Рейх (Das Dritte Reich); на 14.04.1942; в н. вр.: г. Бад-Фаллингбостель (Bad Fallingbostel), район Золтау - Фаллингбостель (кreis Soltau-Fallingbostel), федеральная земля Нижняя Саксония (Niedersachsen), ФРГ (Bundesrepublik Deutschland), лагерный №14305. 7.06.1944, передан гестапо; на 22.09.1944 года, содержался, по распоряжению шефа полиции безопасности («ЗИПО»; SIPO – Sicherheitspolizei – дословно «Безопасности полиция»), объединявшей Гестапо (Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция») и криминальную полицию (Крипо (Kripo от Kriminalpolizei) в городе Брауншвейг (Braunschweig), Нижняя Саксония (Niedersachsen), Третий Рейх (Das Dritte Reich); в н.вр.: внерайонный город Брауншвейг (Braunschweig), Нижняя Саксония (Niedersachsen), ФРГ (Bundesrepublik Deutschland), переведён (место не указано; предположительно, мог быть перемещён и расстрелян на учебном стрелковом полигоне школы снайперов СС, в качестве "живой мишени", под г. ХЕБЕРТСХАУЗЕН (Hebertshausen), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich); в н. вр.: г. Хабертсхаузен (Hebertshausen), район Дахау (Dachau), федеральная земля Бавария (Bayern; Свободное государство Бавария (Freistaat Bayern), ФРГ (Bundesrepublik Deutschland). Военная судьба: неизвестна, с Великой Отечественной войны не вернулся. Родственники: Белорусская ССР, Минская область, Старобинский район, деревня Поварчицы, отец - Рускевич Митрофан Яковлевич.

Данные из УПК (учётно - послужной карты, портал "ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945").

Дата рождения 07.01.1918

Место рождения Белорусская ССР, Минская обл., Старобинский р-н, д. Поварчицы

Место призыва Витебский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н

Дата призыва 29.08.1941

Воинское звание военврач ; врач ; красноармеец

Воинская часть пехота

544 стрелковый полк 152 стрелковой дивизии (I)

544 стрелковый полк

Место выбытия Вязьма

Биография передан гестапо/СД

Учётно - послужная картотека.

Рускевич Иван Митрофанович

Дата рождения: __.__.1918

Дата поступления на службу: 29.08.1941

Воинское звание: военврач

Воинская часть: 152 стрелковая дивизия , 544 стрелковый полк

Дата окончания службы: __.__.1941

Причина выбытия: Пропал без вести

Рускович Иван Митрофанович

Дата рождения: __.__.1918

Дата поступления на службу: __.__.1940

Воинское звание: военврач

Воинская часть: 544 сп

Дата окончания службы: 14.09.1943

Причина выбытия: Пропал без вести

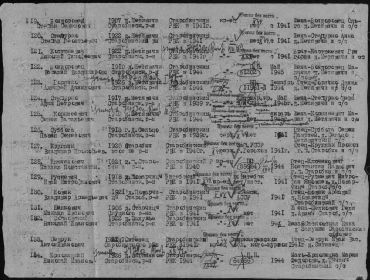

Приказ об исключении из списков.

Рускевич Иван Митрофанович

Дата рождения: __.__.1918

Воинское звание: врач

Последнее место службы: 544 сп

Воинская часть: 544 сп

Дата выбытия: __.12.1941

Причина выбытия: пропал без вести

Документ, уточняющий потери.

Рускевич Иван Митрофанович

Дата рождения: __.__.1918

Место рождения: Белорусская ССР, Минская обл., Старобинский р-н, д. Поварчицы

Наименование военкомата: Витебский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н

Дата и место призыва: Витебский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н

Дата призыва: __.__.1941

Воинское звание: красноармеец

Дата выбытия: __.10.1944

Причина выбытия: пропал без вести

Донесение о безвозвратных потерях.

Рускович Иван Митрофанович

Дата рождения: __.__.1918

Дата и место призыва: __.__.1940

Воинское звание: военврач

Последнее место службы: 544 сп

Воинская часть: 544 сп

Дата выбытия: между __.10.1941 и __.12.1941

Причина выбытия: пропал без вести

Место выбытия: Смоленская обл.

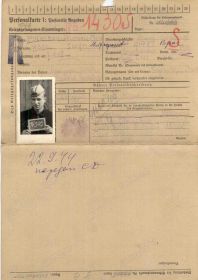

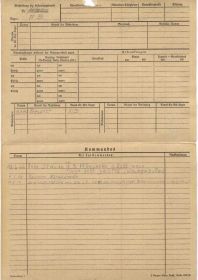

Документ о военнопленных.

Рускевич Иван Митрофанович

Дата рождения: 07.01.1918

Воинское звание: военврач

Последнее место службы: пехота

Причина выбытия: передан гестапо/СД

Место пленения: Вязьма

Лагерь: шталаг IV B

Лагерный номер: 14305

Дата пленения: 09.10.1941

Приложение:

1. 544 стрелковый полк; 152 стрелковая дивизия (1 формирования; "RKKAWWII.RU", “Сайт посвящен соединениям РККА в годы Великой Отечественной войны.”: https://rkkawwii.ru/division/152sdf1 ); уточнение поисковиков Геннадия Чернакова, Марины Высоцкой в отношении командно - начальствующего состава: 1. Правильного написания фамилии, имени, отчества; 2. Года: рождения, смерти, пропажи без вести; 3. Военной судьбы:

- 544 стрелковый полк:

В Действующей Армии: 14.07.1941 — 27.12.1941.

Командование.

Управление

Командир: ЯРЁМЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ (6.02.1907, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Новогородская губерния, Старорусский уезд уездный город Старая Русса - на 01.1944, и. д. командира 329 стрелковой дивизии, 22 стрелкового корпуса, 3 гвардейской Армии, 1 Украинского фронта; 30.01.1945, Польша, Познаньское воеводство; тяжело ранен и умер от ран; захоронен: Польша, Познаньское воеводство, повет Острувский, город Острув), майор (полковник). Документы, личная страница (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EeDuZ ; https://clck.ru/3EeDxg ; https://clck.ru/3EeE4A );

Адъютант:

Помощник по технической части:

Помощник по снабжению:

- командир взвода:

Заместитель по строевой части (Врид): МОСКАЛЁВ ИГНАТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (23.12.1901, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Самарская губерния, Бузулукский уезд, Логачевская волость, село Казанка (Кареевка, Корейкино) - на 05.1945, командир 341 стрелковой дивизии, Беломорского военного округа; 1.12.1951, уволен в запас), майор (полковник). Период в должности: 28.08.1940 - 5.07.1941). Документы, личная страница (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FKYov );

Заместитель по политической части:

Партийно-политический аппарат:

- парторг:

- комсорг

- агитатор:

Начальник штаба:

АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (7.05.1902, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Санкт - Петербургская губерния, губернский город Санкт - Петербург - РСФСР, Смоленская область; пропал без вести), майор. Документы, личная страница (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FDFeb );

КОНОНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (11.07.1904, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Оренбургская губерния, губернский город Оренбург - 21.07.1941, РСФСР, Смоленская область; ранен, выбыл в ЭГ 1729; 31.01.1946, уволен в запас), майор (полковник). Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FMbXU ; https://clck.ru/3FMbY8 ; https://clck.ru/3FMbYQ );

- помощник начальника штаба по оперативной работе (ПНШ-1): ЕРШОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ (1907, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, ? - 18.07.1941, РСФСР, Смоленская область, Смоленский район, Демидовский сельский совет, в районе деревни Демидово; убит в бою), старший лейтенант. Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FMbdY );

- помощник начальника штаба по разведке (ПНШ-2): ИВАНОВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ (16.04.1904, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Рязанская губерния, Зарайский уезд, уездный город Зарайск - 27.09.1941, пленён: РСФСР, Смоленская область; в плену: до 18.10.1941; на оккупированной территории: 18.10.1941 - 10.12.1941; прошёл специальную проверку в 33 запасной стрелковой бригаде; на 05.1945, ?; 15.04.1954, уволен в запас), старший лейтенант (полковник).Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FMbfZ ; https://clck.ru/3FMbmW ; https://clck.ru/3FMbkS );

- помощник начальника штаба по связи (ПНШ-3) - начальник связи: МАЛЫШЕВ АНДРИАН ДМИТРИЕВИЧ (1912, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Челябинская губерния, губернский город Челябинск - 1.08.1941, РСФСР, Смоленская область, Гжатский район, Токаревский сельский совет, в районе деревни Токорево; пропал без вести), младший лейтенант. Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945” https://clck.ru/3FMbxd );

- помощник начальника штаба по личному составу (ПНШ-4):

- помощник начальника штаба по тыловому обеспечению и снабжению (ПНШ-5):

- помощник начальника штаба по специальной связи (ПНШ-6):

Начальник артиллерии: БУДКОВ СЕМЁН ТИХОНОВИЧ (1.09.1907, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Краснянская волость, село Подосиновка - на 05.1945, командир 255 гвардейского истребительного противотанкового Проскуровского ордена Ленина Краснознамённого полка, 11 отдельной гвардейской истребительной противотанковой артиллерийской Проскуровской ордена Ленина бригады РГК; 21.11.1946, уволен в запас), старший лейтенант (гвардии майор). Документы (портал: "ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FMc9R ; https://clck.ru/3FMc2E );

Начальник химической службы: ЧУБАТОВ ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВИЧ (18.04.1912, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Брянская губерния, Почепский уезд, Трубчевская волость, деревня Сагутьево- 27.07.1941, РСФСР, Смоленская область, город Смоленск; ранен; военная судьба: неизвестна, с Великой Отечественной войны не вернулся), лейтенант. Документы (портал: "ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FMoWp ; https://clck.ru/3FMonC );

Начальник инженерной службы: АНДРЕЕВ АРКАДИЙ ЕРЕМЕЕВИЧ (13.03.1907, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Астраханская губерния, губернский город Астрахань - 1.08.1941, РСФСР, Смоленская область, ранен; на 09.1945, офицер (без уточнения должности) 10 запасного стрелкового полка, 1 запасной стрелковой дивизии; 10.11.1945, уволен в запас), старший лейтенант (капитан). Документы (портал: "ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FMnRx ; https://clck.ru/3FMnjQ ; https://clck.ru/3FMnmn );

Старший ветеринарный врач:

- ветеринарный лазарет:

фельдшер: ДЬЯЧЕНКО КАРП ЯКОВЛЕВИЧ (12.10.1913, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Курская губерния, Рыльский уезд, Кульбакинская волость, деревня Мужица - 13.10.1941, пленён: РСФСР, Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма; в плену: 1. Stalag V C Мальшбах (Malschbach), военный округ V - Штуттгарт (Stuttgart), Баден - Вюртенберг, Третий Рейх; 2. Stalag V A Ludwigsburg, военный округ V - Штуттгарт (Stuttgart), Третий Рейх; после 17.06.1942, расстрелян на учебном стрелковом полигоне школы снайперов СС, в качестве "живой мишени", под городом Хебертсхаузен (Hebertshausen), военный округ XIII – Нюрнберг (Nürnberg), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich), военный ветеринарный фельдшер. Личная страница на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”: https://www.moypolk.ru/soldier/dyachenko-karp-yakovlevich ;

Старший врач: СЛАДКОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ (1916, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Нюландская губерния, губернский город Гельсингфорс (до 1926; Гельсинки, Хельсинки) - 13.08.1941, РСФСР, Смоленская область; ранен и умер от ран; захоронен: РСФСР, Смоленская область, Кардымовский район, деревня Соловьево, братское воинское захоронение 13, порядковый №241), военный врач 3 ранга. Документы (портал: "ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FNzpa ; https://clck.ru/3FNztM ; https://clck.ru/3FP2PR );

Младший врач: РУСКЕВИЧ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ (7.01.1918, РСФСР, Минская губерния, Слуцкий уезд, Старобинская волость, деревня Поварчицы - 9.10.1941, пленён: РСФСР, Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма; в плену: 1. Stalag IV B Мюльберг (Mühlberg), военный округ IV – Дрезден (Dresden), Саксония (Sachsen), Третий Рейх (Das Dritte Reich); 2. Stalag XI B Фаллингбостель (Fallingbostel), военный округ XI – Ганновер (Hannover), Нижняя Саксония (Niedersachsen), Третий Рейх (Das Dritte Reich); 7.06.1944, передан гестапо; на 22.09.1944, содержался, по распоряжению шефа полиции безопасности («ЗИПО»; SIPO – Sicherheitspolizei – дословно «Безопасности полиция»), объединявшей Гестапо (Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция») и криминальную полицию (Крипо (Kripo от Kriminalpolizei) в городе Брауншвейг (Braunschweig), Нижняя Саксония (Niedersachsen), Третий Рейх (Das Dritte Reich); переведён (место не указано; предположительно, мог быть перемещён и расстрелян на учебном стрелковом полигоне школы снайперов СС, в качестве "живой мишени", под г. ХЕБЕРТСХАУЗЕН (Hebertshausen), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich); военная судьба: неизвестна, с Великой Отечественной войны не вернулся), без звания, младший врач. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Ew96K ; https://clck.ru/3Ew97Y ; https://clck.ru/3FFQ4Z ; https://clck.ru/3FFQDn ); Личная страница на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”: https://www.moypolk.ru/soldier/ruskevich-ivan-mitrofanovich ; поисковик Марина Высоцкая;

Начальник финансовой части:

Состав:

- 1 стрелковый батальон. Командир: БОДЕСТОВ СЕМЁН КАЛИНОВИЧ (1.01.1901, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Могилёвская губерния, Гомельский уезд, Ветковская волость, деревня Хоухло (Хоухла) - на 12.1941, командир 3 стрелкового батальона 26 отдельной курсантской стрелковой бригады, Калининского фронта; 22.12.1941, РСФСР, Тульская область, Тарусский район, в районе села Некрасово; убит в бою; захоронен: РОССИЯ, Калужская область, Жуковский район, деревня Раденки, братское воинское захоронение), подполковник. Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EzCn ; https://clck.ru/3EzCHG );

1 рота. Командир:

заместитель по политической части:

1 взвод. Командир:

2 взвод. Командир:

3 взвод. Командир:

4 взвод. Командир:

2 рота. Командир:

3 рота. Командир:

миномётная рота. Командир:

1 взвод. Командир:

2 взвод. Командир:

3 взвод. Командир:

4 взвод. Командир:

- 2 стрелковый батальон. Командир: СУКАСЯН ЕРВАНД САРКИОВИЧ (1.05.1909, ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ (دولت عالیه عثمان), Карская (Kars (Eyaleti); ایالت قارص) северо-восточная провинция, село Обверани - 26.07.1941, РСФСР, Смоленская область; убит в бою; захоронен: РСФСР, Смоленская область, город Смоленск), капитан. Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FP34j ; https://clck.ru/3FP3Uq );

- 3 стрелковый батальон.

- 152 стрелковая дивизия (1 формирования):

"История. Дислоцируется в Забайкалье, в составе 16-й армии ЗабВО. В конце мая 1941 года начинает тайное выдвижение к западным границам.

5 июля 1941 года дивизия в составе 16-й армии выгружается из эшелонов западнее Смоленска и занимает рубеж перекресток дорог Орша — Витебск, р. Каспля, ст. Гусино. После захвата противником Смоленска удерживает берег Днепра на рубеже Алфимово, ст. Кутынь. 20 июля при поддержке своего гап повела атаки на северную части Смоленска в район Серебрянка. К исходу 22 июля частям дивизии удается частично освободить северную часть Смоленска выйдя к Днепру. Бои за зачистку от противника северного берега продолжались еще несколько дней. К исходу 25 июля 152сд вышла к Днепру на участке от станции и мостов через Днепр до западных окраин города.

Бои за северную часть Смоленска отличались ожесточенностью. Наша артиллерия и авиация постоянно обстреливала южную часть города и дорогу Красный-Смоленск, что приводило к большим потерям противника и разрушениям в городе. В северной части города бойцам приходилось выкуривать противника из опорных пунктов ведя тяжелые городские бои. Однако учитывая что части 20 и 16 армий еще с 16 июля фактически находились в оперативном окружении, т.к. их основные пути снабжения - трасса Москва-Минск и жд были перерезаны противником у Ярцево, и снабжение осуществлялось через переправы на Днепр в район Соловьево и Ратчино то армии сильно страдали от недостатка снабжения боеприпасами. Так к 27 июля боеприпасов 76, 122 и 152мм артиллерии в частях практически не осталось, да и в предыдущие дни дневной расход боеприпасов не превышал нескольких десятков снарядов на орудие. В этот же день 27 июля противник наступая от Ярцево на юг отрезал 16 и 20 армии от переправ через Днепр по которым шло снабжение наших войск в районе Смоленска.

К 28 июля наступающий с запада VIIIAK противника (8 и 28пд) вынудил к отходу прикрывающую Смоленск 73сд 20А. Это вынудило и части 152сд оставить свои позиции в северной части Смоленска и отойти Корохоткино и смоленскому аэродрому. 30-31 июля части 16А предприняли последние атаки на Смоленск, после чего с 1 августа начали отход к переправам через Днепр. На долю 152-й дивизии при отходе выпала значительная тяжесть арьергардных боев. На 2 августа 152 вместе с 129сд прикрывали отход частей 20А занимали рубеж Курдымово, Духовская. Противник стремился ударом в стык 16 и 20 А разъединить их соединения и не дать организованно отступить им за Днепр.

В течении 3-4 августа части 16 и 20 армия переправлялись через Днепр у Заборье и Колодези. Южнее Соловьево. Переправу осуществляли понтонно-мостовые части фронта, но противник регулярно разрушал переправы, поэтому зачастую войскам приходилось преодолевать реку на самодельных плотиках или даже вплавь. После переправы 152сд была отведена к 6 августа к Дорогобужу для отдыха и пополнения.

8 августа вышедшие из окружения части 34СК 16А заняли рубеж по Днепру ранее занимаемый 107сд. 152сд заняла рубеж Каськово-Калита. Дивизия при выходе из окружения понесла большие потери. Так на 9 августа 127 и 152сд вместе насчитывали всего 4736чел. личного состава и незначительное количество техники. Вскоре дивизия была отведена на отдых и переформирование в леса дер. Какушкино.

После отдыха и пополнения 152сд находившаяся в резерве 16А Рокоссовского 27 августа была выдвинута в район Ярцева, где готовилось наступление армии. На 31 августа насчитывала 9967чел., 2 танка Т-26, 159 автомашин, 14 гаубиц 152/122мм; 15 орудий полевой артиллерии 107, 76, 45мм; 6 зенитных орудий 37мм; 37 минометов. С утра 1 сентября ударная группа 16А в которую вошли 152сд, 1тд, а также два полка 38сд (резерв 127тбр) перешла в наступление севернее Ярцево в направлении Холм. В первом эшелоне действовали два сп и один сп во втором эшелоне. Наступление поддерживалось всей армейской артиллерией. Плотность артиллерии на НГУ составляла 38 орудий на км фронта. К примеру на остальном фронте обороны 16А плотность артиллерии была всего 6,5 орудий на км. Всего наступающую группу поддерживали 64 тяжелых арт. орудия, 100 легких, 22 орудия пто и 48 минометов.

К слову в этот момент Гр А Центр находилась далеко не в лучшем состоянии. В ее резерве имелось все одно подвижное соединение - 7тд. Другое резервное соединение мд SS Райх буквально за день до начала нашего наступления была переброшена из района Смоленска на помощь 2Тгр в район Семеновки.

В первый день наступление предполагалось достигнть р. Хмость, а затем перерезать дорогу Ярцево - Духовщина. Конечной целью задуманного наступление в котором принимали участие также 19 и 20 армии и 24А Резервного фронта было концентричными ударами после прорыва фронта овладеть район г. Смоленск. После нескольких дней подготовки в ходе которой артиллерия пристреливала цели, командиры изучали передний край противника, инженерные части построили несколько мостов через Вопь утром 1 сентября наши части пошли в атаку. Атаке предшествовала получасовая артподготовка с 6:30 до 7:00 после чего под прикрытием огневого вала на участке Чистая, Новоселье наши части пошли в атаку. Наступление явилось для немецких войск (это были части 28пд) полной неожиданностью. Однако наши атакующие части были встречены мощным огнем артиллерии, минометов и пулеметов. Во второй половине дня на участке наступление стали появляться резервные части 28пд противника и даже его тыловые подразделения - саперный батальон, ремонтно-восстановительный батальон. Противник стремился отсечь нашу пехоту от танков. В результате чего удалось продвинуться только на 4 км и достигнуть Новоселье. Командование отмечало хорошее взаимодействие пехоты и артиллерии.

Однако во второй день наступления противник подтянув резервы перешел к контратакам. В итоге немецким войскам удалось создать угрозу флангу нашей ударной группировки и потеснить части 1тд. Командование пришлось вводить в бой резерв 127тбр. Контратаку противника удалось отразить но и наши войска в последующие дни не смогли серьезно продвинуться. Бои свелись к позиционным сражениям и отражениям взаимных контратак. К 7 сентября 152сд продвинулась в ручью к югу от Самуйлова и на этом наступление прекратилось. С 10 сентября наши части перешли к обороне.

Потери 16А в этих боях составили 2452чел. убитыми и 10876 ранеными. Потери 152сд составили 781чел. убитыми и 3328 ранеными.

На 1 октября 152сд находилась в резерве 16А в районе Курдюмово, южнее Издешково и шоссе Москва-Минск. Именно здесь как казалось командованию было наибоее очевидное направление для наступления противника на Москву.

2 октября Гр А Центр перешла в наступление против войск Западного и Резевного фронтов. 3ТГр Гота удалось прорвать фронт на стыке 19 и 30 армий и прорваться в район Холм-Жирковского. Навстречу ей были брошены находящиеся в резерве части вошедшие в состав ОГ генерал-лейтенанта Болдина. В группу вошли 152,214, 140 сд 101-я мотострелковая дивизии, 123, 128-я и 147-я танковые бригады. 3 октября дивизия походным маршем в район ст. Канютино пройдя за день 30 км и достигнув к исходу дня района Николо-Погорелое. 4 октября группа Болдина атаковала противника 152сд действовала на рубеже Козилово – Климово – Левково. В течении нескольких дней группа Болдина пыталась прорваться к Канютино и Холму-Жирковскому, но понеся большие потери была отражена. Из донесения группы Болдина 6 октября 152 СД к 20.00 после упорного боя ворвалась одним батальоном в ИГОРЕВСКАЯ и захватила значительнее трофеи, но вводом резервов противника была оттуда выбита. В 17.00 до 2-х батальонов противника предприняли психическую атаку с оркестром, которая была отражена пулеметным и артиллерийским огнем. К исходу дня дивизия вышла на фронт ФЕДИНО, КВАСОВО, (иск) КУЗНЕЧИКИ, сев. Окраина ЛЕВКОВО. 6 октября отразив наш контрудар немецкие 6 и 7 тд 3Тгр продолжили наступление с плацдармов на Днепре вост. Холм-Жирковского и к исходу дня вышли к Вязьме к которой с юго подошли части 4Тгр. Тем самым было завершено окружение основных сил Западного фронта западнее Вязьмы.

Остатки группы Болдина и 19А Лукина отходили в район Богородицкого с-з Вязьмы окуда планировали прорваться на восток. В течении 10-11 октября окруженные части несколько раз предпринимали атаки на держащие фронт окружения танковые части противника, но прорваться удалось только небольшому числу бойцов. После исчерпания боеприпасов командующий 19А приказал прорываться из окружения мелкими группами. Командир дивизии полковник Чернышев во время боев в окружении был в госпитале в Москве. 12 октября утром была сформирована конная группа в 1000 кавалеристов,под командованием нач.штаба 152 дивизии полковника Кочетова Н.Г. Группе удалось вырваться с Аношенской поляны через лесной перешеек на Рожнево поле. Одновременно в образовавшуюся брешь пошли остальные войска,первоначально несли раненых и двигался транспорт. До 2-х часов выходили войска из вражеского кольца,а затем с помощью подошедшего подкрепления и авиации и жестокой бомбежки кольцо замкнулось обратно. При прорыве полковник Кочетов погиб. Небольшое число бойцов и командиров из состава 152сд вышли через две недели из окружения. 27 декабря 1941 года дивизия расформирована.";

В Действующей Армии: 14.07.1941 — 27.12.1941.

Командование.

Управление.

Командир: ЧЕРНЫШЁВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ (21.12.1901, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Могилёвская губерния, губернский город Могилёв Могилев - на 01.1945, командир 17 гвардейской стрелковой Духовщинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, 5 гвардейского стрелкового корпуса, 39 Армии, 1 Прибалтийского фронта; 18.04.1956, уволен в запас; 11.03.1966, РСФСР, Московская область, город Москва), полковник (гвардии генерал - майор). Период командования: 22.03.1941 - 10.11.1941. Документы, личная страница (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Ersmg );

- адьютант: ТИТЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ (22.06.1918, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Павловская волость, местечко Ново-Украинка - на 26.07.1944, офицер 15 отдельного полка резерва офицерского состава, Среднеазиатского военного округа;15.07.1945, уволен в запас; 25.06.1969, умер), лейтенант (капитан). Период в должности: 22.06.1941 – 29.07.1941. Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EyYMw ; https://clck.ru/3EyY9v ); поисковик Марина Высоцкая;

Заместитель по строевой части:

Заместитель по политической части: РЯЗАНОВ АРХИП ПАВЛОВИЧ (17.02.1901, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Вятская губерния, Глазовский уезд, Юрская волость, волостной центр деревня Юрская - на 9.05.1945, заместитель по политической части командира 132 стрелкового корпуса, 19 Армии; 19.04.1951, уволен в запас; 1969, умер), бригадный комиссар (полковник). Период в должности: 26.06.1940 – 14.11.1941.Документы, личная страница (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EvJSz );Личная страница на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”: https://www.moypolk.ru/soldier/ryazanov-arhip-pavlovich ; поисковик Марина Высоцкая;

- военный комиссар штаба: ОПРЫШКО АНТОН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (9.07.1905, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Покровская волость, село Ягодное - на 05.1945, офицер (без уточнения должности) фронтового склада 2878; 27.12.1945, уволен в запас), батальонный комиссар (гвардии полковник). Документы, личная страница (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Ew9tT ; https://clck.ru/3Ew9qP ; https://clck.ru/3Ew9sf );

- заместитель начальника отдела политической пропаганды: ПАВЛЮЧЕНКО (ПАВЛИЧЕНКО) КУПРИЯН ЕФИМОВИЧ (1900, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Томская губерния, Алтайский край, Змеиногорский округ, город Бийск – 27.07.1941, РСФСР, Смоленская область, город Смоленск; убит в бою; захоронен: РСФСР, Смоленская область, город Смоленск, улица Фрунзе, Мемориал «Покровское воинское захоронение», братская могила), старший политрук (капитан). Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3F3zxr ; https://clck.ru/3F42pp ; https://clck.ru/3F32K5 ); поисковик Марина Высоцкая;

Помощник по технической части:

Начальник штаба:

КОЧЕТОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1.05.1897, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Екатеринбургская губерния, Надеждинский уезд, уездный город Надеждинск - 10.1941, РСФСР, Смоленская область (предположительно); пропал без вести), полковник. Документы (1. Портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Eurix ; 2. ОБД “МЕМОРИАЛ”: https://clck.ru/3EuvJU ); Личная страница на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/kochetov-nikolay-georgievich ;

КОБЦЕВ ВЛАДИМИР ДАВЫДОВИЧ (ДАВИДОВИЧ; 16.09.1901, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Полтавская губерния, Роменский уезд, Роменская волость, село Артюховка - на 05.1945, начальник оперативного отдела Управления командующего артиллерией Закавказского фронта; 1.07.1953, уволен в запас), майор (полковник). Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EzAcK );

Начальник 1-го (оперативного) отделения: КОСЫХ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ (17.02.1905, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Сыр-Дарьинская область, Аулиеатинский уезд, уездный город Аулие - Ата – 10.1941, РСФСР, Смоленская область; пропал без вести ), майор. Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Ev9S2 ; https://clck.ru/3Ev9BR ), поисковик Марина Высоцкая;

- помощник: ОРЛОВ ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ, лейтенант. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EvmJ8 );

Начальник 2-го (разведывательного) отделения:

Начальник 3-го (связи) отделения: ПОКРЫЩЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EvmRv );

Начальник 4-го (строевого) отделения:

КАЙКА (КАЙКО; КАПКО) АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (7.11.1913, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Тургайская область, Кустанайский уезд, Домбарская волость, село Ливановка - 13.10.1941, РСФСР, Смоленская область, город Вязьма; пленен; в плену: 1. Stalag 336 Калвария (Kalvarija), Восточные страны (Östliche Länder), Генеральный округ Литва (Generalbezirk Litauen), Рейхскомиссариат Остланд (Reichskommissariat Ostland), Третий Рейх (Das Dritte Reich); 2. Stalag XI B Фаллингбостель (Fallingbostel), военный округ XI – Ганновер (Hannover), Нижняя Саксония (Niedersachsen), Третий Рейх (Das Dritte Reich); 3. Stalag XIA (Stalag 341) Альтенграбов (Altengrabow), военный округ XI – Ганновер (Hannover), Нижняя Саксония (Niedersachsen), Третий Рейх (Das Dritte Reich); освобождён, репатриирован, прошёл специальную проверку контрразведки “СМЕРШ” в ? запасном стрелковом полку, 1 запасной стрелковой дивизии; 26.10.1945, уволен в запас), техник-интендант 1 ранга. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FAgj2 ; поисковик Марина Высоцкая;

ЧУРАКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (17.11.1907, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Птиченская волость, село Птичье - 09.1941, РСФСР, Смоленская область; пропал без вести), старший лейтенант. Период в должности: с 09.1941. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Eusfz ; https://clck.ru/3Eusws );

- помощник: ЯН-БОРИСОВ ГАБИТ ГАНДУЛЕЕВИЧ (1909, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Уфимская губерния, Уфимский уезд, Сафаровская волость, деревня Чишма - 3.09.1941, РСФСР, Смоленская область; заболел, эвакуирован; дальнейшая судьба: неизвестна, с Великой Отечественной войны не вернулся), техник интендант 1 ранга. Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EuwAL ); поисковик Марина Высоцкая;

Начальник 5-го (тыла) отделения: БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ (12.10.1894, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Екатеринбургская губерния, Кунгурский уезд, Березовская волость, волостной центр село Березовка – 1.08.1941, РСФСР, Смоленская область; ранен; эвакуирован; на 05.1945, офицер (без уточнения должности) склада 3433 НКО Уральского военного округа; 9.02.1946, уволен в запас), майор (подполковник). Документы (порталы: 1.“ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3F4A4T ; 2. POISK.RE: https://clck.ru/3F5Rsf ); поисковик Марина Высоцкая;

Начальник 6-го отделения (шифровального):

Начальник артиллерии: ПЫЛИН ИОСИФ ВАСИЛЬЕВИЧ (13.10.1898, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Саратовская губерния, Сердобский уезд, Байковская волость, волостной центр село Байка – на 05.1945, командир 18 гвардейской гаубичной артиллерийской бригады, 6 гвардейской артиллерийской Рижской дивизии прорыва РГК; 08.1949, уволен в отставку (по болезни); 9.06.1965, РСФСР, Татарская АССР, город Казань, Арское кладбище, 10-я аллея, индивидуальное захоронение), полковник (гвардии генерал-майор артиллерии). Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EwKWZ ; https://clck.ru/3EwKBV ; https://clck.ru/3EwJjH ; https://clck.ru/3EwK7S ); поисковик Марина Высоцкая;

начальник штаба артиллерии:

КОБЦЕВ ВЛАДИМИР ДАВЫДОВИЧ (ДАВИДОВИЧ; 01.09.1901, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Полтавская губерния, Роменский уезд, Глинская волость, село Артюховка - на 09.08.1944, начальник оперативного отдела Управления командующего артиллерией Закавказского фронта; 1.07.1953, уволен в запас), майор (полковник). Документы, личная страница (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EtiyG ; https://clck.ru/3EtjBQ ), поисковик Марина Высоцкая;

НАСИРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, майор. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Evm8Y );

- командир штабной батареи: БУРЛОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (19.02.1914, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Вологодская губерния, Никольский уезд, Кичменгская волость, ? - 08.1941, РСФСР, Смоленская область; пропал без вести), старший лейтенант. Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3F45Kv ); поисковик Марина Высоцкая;

Начальник инженерной службы: ЛАЗАРЕВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Evkqi );

Начальник химической службы: НОВОСЕЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (23.02.1907, РОСИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Вятская губерния, Котельнический уезд, Красавская волость, Широковский починок 2-й (деревня Колбины; с 1926) – на 19.09.1944, начальник химической службы 19 танкового Перекопского Краснознаменного корпуса, 51 Армии; 15.01.1955, уволен в запас), капитан (полковник). Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EtkhM ; https://clck.ru/3EtkxD ), поисковик Марина Высоцкая;

Начальник автотранспортной службы:

Начальник санитарной службы: ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (6.11.1903, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Вологодская губерния, Никольский уезд, Павинская волость, деревня Бланово - 3.09.1941, РСФСР, Смоленская область; заболел, эвакуирован; на: 1. 05.1945?, офицер (без уточнения должности) Военно – санитарного отдела Управления строительства Беломорско-Балтийского канала (Белом); 2. 06.1954, офицер (без уточнения должности) отдела "Б" штаба МВД Туркменской АССР, город Ашхабад), военный врач 2 ранга (майор). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EtkCF ); поисковики Марина Высоцкая, Геннадий Чернаков;

Начальник ветеринарной службы:

- ветеринарный лазарет:

фельдшер: ДЬЯЧЕНКО КАРП ЯКОВЛЕВИЧ (12.10.1913, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Курская губерния, Рыльский уезд, Кульбакинская волость, деревня Мужица - 13.10.1941, пленён: РСФСР, Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма; в плену: 1. Stalag V C Мальшбах (Malschbach), военный округ V - Штуттгарт (Stuttgart), Баден - Вюртенберг, Третий Рейх; 2. Stalag V A Ludwigsburg, военный округ V - Штуттгарт (Stuttgart), Третий Рейх; после 17.06.1942, расстрелян на учебном стрелковом полигоне школы снайперов СС, в качестве "живой мишени", под городом Хебертсхаузен (Hebertshausen), военный округ XIII – Нюрнберг (Nürnberg), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich), военный ветеринарный фельдшер. Личная страница на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”: https://www.moypolk.ru/soldier/dyachenko-karp-yakovlevich ;

Начальник санитарной службы:

Начальник снабжения:

Начальник особого отдела:

Состав:

480 стрелковый полк. Командир:

Начальник штаба: ЧУРАКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (17.11.1907, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Птиченская волость, село Птичье - 09.1941, РСФСР, Смоленская область; пропал без вести), старший лейтенант. Период в должности: до 08.1941 (вероятно). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Eusfz ; https://clck.ru/3Eusws );

Заместитель по строевой части:

Заместитель по политической части:

Начальник штаба:

544 стрелковый полк. Командир: ЯРЁМЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ (6.02.1907, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Новогородская губерния, Старорусский уезд уездный город Старая Русса - на 01.1944, и. д. командира 329 стрелковой дивизии, 22 стрелкового корпуса, 3 гвардейской Армии, 1 Украинского фронта; 30.01.1945, Польша, Познаньское воеводство; тяжело ранен и умер от ран; захоронен: Польша, Познаньское воеводство, повет Острувский, город Острув), майор (полковник). Документы, личная страница (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EeDuZ ; https://clck.ru/3EeDxg ; https://clck.ru/3EeE4A );

Заместитель по строевой части (Врид): МОСКАЛЁВ ИГНАТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (23.12.1901, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Самарская губерния, Бузулукский уезд, Логачевская волость, село Казанка (Кареевка, Корейкино) - на 05.1945, командир 341 стрелковой дивизии, Беломорского военного округа; 1.12.1951, уволен в запас), майор (полковник). Период в должности: 28.08.1940 - 5.07.1941). Документы, личная страница (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FKYov );

Заместитель по политической части:

Начальник штаба: АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, майор. Документы, личная страница (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FDFeb );

646 стрелковый полк. Командир: ЕМЕЦ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ (19.01.1906, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Кубанская область, Ейский отдел, станица Ново-Роговская – на: 1. 22.06.1941, командир 228 отдельного сапёрного батальона, 152 стрелковой дивизии; 2. 31.08.1941, командир 646 стрелкового полка, 152 стрелковой дивизии; 3.09.1941, РСФСР, Смоленская область, Ярцевский район, деревня Пологи; убит в бою; захоронен: 1. Первично: РСФСР, Смоленская область, Ярцевский район, деревня Пологи, братское воинское захоронение; 2. Перезахоронен: РСФСР, Смоленская область, Ярцевский район, поселок Яковлево, военное кладбище № 2, братское воинское захоронение 2-27), капитан. Период командования: 31.08.1941 - 3.09.1941. Документы (порталы: 1. “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Ew99m ; https://clck.ru/3Ew9Ci ; 2. ОБД “МЕМОРИАЛ”: https://clck.ru/3FGN2H ; https://clck.ru/3FGN8E ; https://clck.ru/3FGNCy ); поисковик Марина Высоцкая; Личная страница на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”: https://www.moypolk.ru/soldier/emec-mihail-antonovich-2 ;

Заместитель по строевой части:

Заместитель по политической части: ЛЕБЕДЕВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (29.07.1914, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Детскосельский уезд, Тосненская волость, деревня Ульяновка (не существует, упразднена) - на 05.1945, командир 646 стрелкового полка, 152 стрелковой Днепропетровской Краснознамённой дивизии (2 формирования); 12.1948, Трибуналом Прикарпатского военного округа, по ст. 29 УК Ураинской ССР, “за хищение денежных средств” осуждён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, лишён: воинского звания "полковник", звания “Герой Советского Союза” и наград; отбыл наказание; восстановлен в воинском звании и в правах на награды; 26.02.1985, Украинская ССР, Львовская область, город Львов, Лычковское кладбище, индивидуальное захоронение), батальонный комиссар (Герой Советского Союза (1.11.1943) полковник). Период в должности: на 07.1941. Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://inlnk.ru/DB0JmN ); Личная страница на портале “ГЕРОИ СТРАНЫ”: https://clck.ru/3FDAAt ;

Начальник штаба:

ХРАПКОВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1903, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Санкт - Петербургская губерния, Царскосельский уезд, Гатчинская волость, город Павловск - 08.1941, РСФСР, Смоленская область; пропал без вести), старший лейтенант. Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Evmvu );

СЫЧЁВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ (19.11.1903, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Лежская волость, деревня Вахтога - на 05.1945, заместитель командир 74 стрелковой Киевско - Дунайской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии, 104 стрелкового корпуса, 26 Армии, 3 Украинского фронта; 6.08.1960, РСФСР, Московская область, город Москва), майор (полковник). Период в должности: 10.1940 - 3.09.1941. Документы, личная страница (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3ErrDJ );

МОИСЕЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ (2.10.1905, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Тамбовская губерния, Усманский уезд, уездный город Усмань - на 05.1945, заместитель командира 229 стрелковой Одерской ордена Суворова дивизии, 21 армии, 1 Украинского фронта; 31.03.1954, уволен в запас; 17.07.1971, Литовская ССР, Вильнюсский район, город Вильнюс), майор (полковник). Период в должности: 3.08.1941 - 3.09.1941. Документы, личная страница (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Erpv6 );

333 артиллерийский полк. Командир: СТЕПАНЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (18.07.1908, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Черниговская губерния, Городнянский уезд, уездный город Городня - 13.10.1941, РСФСР, Смоленская область, Вяземский район, в районе деревни Поповское; убит в бою; захоронен: 1. Первично: РСФСР, Смоленская область, Вяземский район, деревня Поповское, братское воинское захоронение; 2. В настоящее время: РОССИЯ, Смоленская область, Вяземский муниципальный район, городское поселение Вяземское город Вязьма, Екатерининское кладбище, братское воинское захоронение), майор. Документы (порталы: 1. “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EzJCq ; https://clck.ru/3EzKxx ; https://clck.ru/3EzLS5 ; 2. ОБД “МЕМОРИАЛ”: https://clck.ru/3EzMvi );

Заместитель по строевой части: ПЕТРОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ (29.01.1900, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Пензенская губерния, Городищенский уезд, Казарская волость, деревня Марьевка - 30.08.1941, РСФСР, Смоленская область; пропал без вести), майор. Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EeEKQ );

Заместитель по политической части:

Начальник штаба: КВАШНИН АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, капитан. Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EvkB2 );

492 гаубичный артиллерийский полк. Командир: ОСИНСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (6.10.1894, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Омская губерния, губернский город Омск - на 05.1945, офицер (без уточнения должности) Вольской высшей офицерской технической школы, Управления военных учебных заведений Красной Армии; ?, уволен в запас), полковник. Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3FJKxp ; https://clck.ru/3EwB5W ; https://clck.ru/3EwB64 ; https://clck.ru/3EwB6y ); Личная страница на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”: https://www.moypolk.ru/soldier/osinskiy-nikolay-aleksandrovich ;

Заместитель по строевой части:

Заместитель по политической части: ДУДУКИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (15.01.1907, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Владимирская губерния, Ковровский уезд, Алексинская волость, село Воскресенское - на 3.11.1944, офицер (без уточнения должности) Смоленского артиллерийского училища, Управления военных учебных заведений Красной Армии; 11.06.1946, уволен в запас), батальонный комиссар (подполковник). Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3EwAVy ; https://clck.ru/3EwAM6 ; https://clck.ru/3EwANo ; https://clck.ru/3EwAQ6 );

Начальник штаба: БИРЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, майор.

257 отдельный истребительный противотанковый дивизион.

117 отдельный зенитный артиллерийский дивизион.

102 отдельный разведывательный батальон.

228 отдельный сапёрный батальон. Командир: ЕМЕЦ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ (19.01.1906, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Кубанская область, Ейский отдел, станица Ново-Роговская – на 31.08.1941, командир 646 стрелкового полка, 152 стрелковой дивизии; 3.09.1941, РСФСР, Смоленская область, Ярцевский район, деревня Пологи; убит в бою; захоронен: 1. Первично: РСФСР, Смоленская область, Ярцевский район, деревня Пологи, братское воинское захоронение; 2. Перезахоронен: РСФСР, Смоленская область, Ярцевский район, поселок Яковлево, военное кладбище № 2, братское воинское захоронение 2-27), капитан. Период командования: 31.08.1941 - 3.09.1941. Документы (порталы: 1. “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Ew99m ; https://clck.ru/3Ew9Ci ; 2. ОБД “МЕМОРИАЛ”: https://clck.ru/3FGN2H ; https://clck.ru/3FGN8E ; https://clck.ru/3FGNCy ); поисковик Марина Высоцкая; Личная страница на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”: https://www.moypolk.ru/soldier/emec-mihail-antonovich-2 ;

220 отдельный батальон связи.

274 (50) медико-санитарный батальон.

212 отдельная рота химической защиты.

200 автотранспортный батальон. Командир: БАРОНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (25.05.1902, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Кубанская область, Лабинский отдел, Баталпашинский округ, Армавирское волостное правление, селение Армавир - на 05.1945, старший помощник по боевой подготовке начальника автомобильного отдела 42 Армии, Курляндской группы войск Ленинградского фронта; 20.08.1945, уволен в запас), капитан (майор). Документы (портал: “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3Evi8p ; https://clck.ru/3EviLa );

130 полевая хлебопекарня.

613 полевая почтовая станция.

291 полевая касса Госбанка.

2. Без звания РУСКЕВИЧ И. М. в:

- “Списке военнослужащих 152 стрелковой дивизии (1 формирования), увековеченных на портале ”БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК". Полная версия, с дополнениями, на личной странице политрука (старшего лейтенанта) ЗЕМЛЯКОВА И. А. на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/zemlyakov-ivan-alekseeviich ;

3. "Список всех шталагов, офлагов и дулагов на территории Рейха и оккупированных Германией стран" ("Благотворительный Фонд развития культуры": https://www.rigacv.lv/salaspils/spisok_lagerei ); "Немецкие лагеря военнопленных во время Второй мировой войны" (Исследовательская работа: Alexander Gfüllner, Aleksander Rostocki, Werner Schwarz; СОЛДАТ.RU: https://www.soldat.ru/force/germany/camp.html/ );

4. Фотографии:

- личные без звания РУСКЕВИЧА И. М. (портал "ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3FFQ4Z ; проект МО РОССИИ “ДОРОГА ПАМЯТИ”: https://clck.ru/3FK78w );

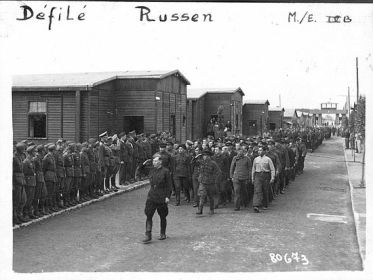

- Stalag IV B Мюльберг (Mühlberg; : https://clck.ru/XdRTK ; Stalag IV B Мюльберг (Mühlberg; "Форум Поисковых Движений": http://voenspez.ru/index.php?topic=2595.0 ):

авторское описание:

- “Stalag IV B Мюльберг (Mühlberg). Советские военнопленные.”;

“Stalag IV B Мюльберг (Mühlberg). Советские военнопленные.";

“Stalag IV B Мюльберг (Mühlberg). Советские военнопленные”;

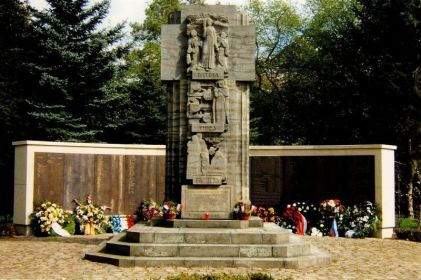

- “Stalag IV B Мюльберг (Mühlberg). Лагерные ворота.” (без даты; архивный материал инициативной группы «Лагерь Мюльберг e. V.»: https://clck.ru/XdRTK );

- “Stalag IV B Мюльберг (Mühlberg). Лагерное кладбище." (4 фотографии; ”Мühlberg - Erinnerungsstätte Kriegsgefangenenlager Stalag IV B.": https://clck.ru/37YhJx );

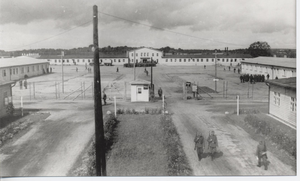

- Stalag XI B Фаллингбостель (Fallingbostel), военный округ XI – Ганновер (Hannover):

авторское писание: “Kriegsgefangenenlager XI B Fallingbostel”: http://surl.li/stzdp : “Blick vom Wachturm auf den Haupteingang des Stalag XI B Fallingbostel, undatiert (SNG/Dokumentationsstelle Celle)”; перевод с нем.: “Вид со сторожевой башни на главный вход Шталаг XI B Фаллингбостель, без даты (SNG/Центр документации Целле)”;

авторское описание ("ВИКИПЕДИЯ": Stalag XI B): “Kriegsgefangene des Stalag XI B nach ihrer Befreiung durch britische Truppen (16. April 1945)”; перевод с нем.: “Военнопленные Шталага XI B после их освобождения британскими войсками (16 апреля 1945 г.)”;

5. Младший лейтенант ТЕМКИН МОИСЕЙ БЕНЬЯМИНОВИЧ (1917 -2006); "Воспоминания узника нацистских концентрационных лагерей" (прим.: избежавший расстрела в т.ч. в офлаге XIII D (62), на полигоне Хебертсхаузен ( http://militera.lib.ru/memo/russian/tyomkin_mv01/text.html ); О полигоне Хебертсхаузен рассказывает следующее:

"Несколько дней нам не давали ни есть, ни даже пить, как вдруг 22-го ноября, камеру открыли и нас выгнали в коридор, где стали строить и выводить во двор тюрьмы. Раскрыли также остальные камеры, и вывели всех во двор. В мыслях пронеслось: вот и конец, сейчас поведут на расстрел.

Когда мы выстроились во дворе, гестаповцы несколько раз всех пересчитали: колонна оказалась приблизительно около 200 человек. Затем открыли ворота, вывели нас на улицу и повели под усиленным конвоем эсэсовцев с овчарками.

Впереди нас двигалась красивая белая лошадь, с повозкой, нагруженной с верхом. Повозка была покрыта красивым черным покрывалом. Наблюдая такую картину, когда впереди колонны идет груженая повозка с красивой лошадью, мелькнула мысль: «А вдруг нас ведут не на расстрел?». Что может быть на повозке? «Голодной куме — хлеб на уме» — гласит пословица; так и мы, голодные, подумали, что, вероятно, на повозке хлеб и нас отправляют куда-нибудь в другую тюрьму. Зачем же нас ведут через весь город — расстрелять могли ведь и в той тюрьме, где мы были раньше.

Нас привели на товарную станцию. На путях стояли два пульмана, а рядом, сопровождавшая нас лошадь с повозкой. Гестаповцы стали кричать: «Рундэ!» — раздевайся по-немецки, но мы не понимали, что при этом надо делать. Мы сняли сначала шинели, у кого они были, потом гимнастерки, а гестаповцы все кричали: «Рундэ!». Мы сняли ботинки, сапоги. После этого гестаповцы стащили покрывало с повозки и начали бросать нам деревянные колодки и рваные шинели образца старой русской армии.

По пять человек, как стояли в строю, стали каждого друг к другу прикреплять, связывая цепями руки. В отверстия цепей вставляли маленькие замочки и закрывали их; пятерку заводили в вагон и ставили к стене. Руки так крепко были стянуты цепью, что стоило первому повернуться, пятый кричал: «Караул!». Цепи въедались в тело. В углу вагона стояла посудина для параши. Когда заполнили, таким образом, вагон до отказа, двери закрыли наглухо на замок. И нас повезли в неизвестном направлении.

Кое-как, немного успокоившись, мы расположились на полу вагона, вернее сели и старались не двигаться, ибо каждое малейшее движение доставляло неимоверную боль от цепей. Везли нас всю ночь, никто не мог сомкнуть глаз.

Когда двери вагона открыли — было утро, времени мы не знали. Зашли гестаповцы, эсэсовцы, сняли цепи с рук и стали выталкивать нас из вагона винтовками, прикладами. Около вагона стояли грузовые автомашины, крытые брезентом, и нас прикладами эсэсовцы начали загонять в них. Машины битком утрамбовали пленными, а эсэсовцы, стоя на подножках, всю дорогу продолжали бить нас прикладами.

Привезли нас на широкий двор, с одной стороны которого большие железные ворота. Напротив ворот — высокая длинная каменная стена, вся забрызганная кровью. С обеих сторон двора — насыпь высотой 3-4 метра, на ней стоят эсэсовцы с винтовками и пулеметами.

Во дворе также много эсэсовцев и гестаповцев в военной и гражданской одежде, в шубах — было очень холодно, мороз. Прохаживались какие-то люди в белых халатах и длинных черных рукавицах.

Гестаповцы через переводчика дали команду всем раздеться догола и построиться по пять человек в ряд. Все разделись и голые стали по пять человек в ряд, лицом к воротам. Эсэсовцы и гестаповцы в гражданской одежде подходили к каждому, спрашивали его фамилию, что-то отмечали в списке и отправляли большинство становиться к воротам также по пять человек в ряд, а некоторых — отправляли стоять к стене в одну шеренгу, лицом к воротам.

Я стоял приблизительно посередине строя и ждал своей очереди. Я всегда старался становиться посередине, чтобы успеть осмотреться. То, что здесь будут расстреливать, всем было ясно. Мозг работал напряженно. Большинство пленных ставили к воротам, небольшое количество — отправляли к стене. Логично было думать, что вероятнее всего, будут расстреливать тех, которых направляют к стене, т.к. их было меньшинство.

Невозможно было предположить, что будут расстреливать большинство пленных, находящихся у ворот. И вот я стал обдумывать возможность, когда подойдет мой черед, как-то перебежать и стать в строй к воротам, что конечно, было неосуществимо. Но мне так хотелось.

Подошла моя очередь, меня покрутили вокруг, что-то отметили в списке и направили — к стене. Стоял я голый, дрожа от холода и страха, посматривал по сторонам и все думал, думал.

Эсэсовцы, которые находились на насыпи, показывали нам пальцами вверх и говорили: «Ин гимель! — В небеса!».

Потом еще нескольких человек поставили рядом со мной, и один из гестаповцев дал команду: «Гинуг! — Хватит!». Нам всем, кто стоял у стены, приказали собрать со двора разбросанную одежду, свалить ее в машину, и самим сесть туда же. Мы забросили одежду, голые сели в машину и поехали. Везли недолго, и машина остановилась около какого-то барака. Нас прикладами вытолкали из автомобиля и завели в какое-то машинное отделение. Здесь было жарко. Мы стояли промерзшие и отогревались, не понимая, что же с нами в машинном отделении будут делать, какую казнь нам фашисты придумали. Нас было 23 человека, отобранных из всей партии — около 200 человек, которых привезли из Хаммельбурга. В машинном отделении перед нами стоял молодой эсэсовец и какой-то человек в полосатой одежде с овчаркой. В дверях стоял еще один человек в такой же одежде и тоже наблюдал за нами. Спустя некоторое время эсэсовец приказал: «Юдэ, хенде хох! — Евреи, поднимите руки!»

После того, как гестапо меня арестовало и установило, что я — еврей, я перестал это скрывать, так как был совершенно уверен, что среди нас есть еще пленные, подобные мне, и поднял руку.

Но оказалось, что руку поднял только я один. Эсэсовец очень удивился и спросил: «Юдэ, как ты сюда попал?». Я остолбенел: в чем же дело, здесь какая-то ошибка?! И главное, я совершил эту большую непоправимую ошибку именно сейчас, только что. Но дело было уже сделано. Как потом оказалось, я сюда попал совершенно случайно — гестаповцы, видимо, в спешке что-то перепутали, когда меня определили в эту группу — сюда отбирали только русских...";

6. Информация о плене и обстоятельствах гибели:

- "Stalag IV Б (”ВИКИПЕДИЯ": https://clck.ru/V3DB2 ) является аббревиатурой немецкого нем. Stammlager — «Главный лагерь») — один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии, располагавшийся близ Мюльберга в Саксонии. В период с 1939 по 1945 год в лагере было заключено более 30 тысяч человек. Лагерь был освобожден в 1945 году Красной армией. Вплоть до 1948 года НКВД содержало здесь заключённых преступников, превратив здание концлагеря в тюрьму.

"История. Лагерь занимал площадь около 30 гектаров и был открыт в сентябре 1939 года. Первыми заключёнными было около 17 тысяч польских солдат, захваченных в ходе германского наступления в сентябре 1939 года. Первые два месяца они жили под открытым небом или в палатках, а некоторых перевели в другие лагеря. В мае 1940 года поступили первые французские солдаты, которые были взяты в плен в битвах во Франции. В 1941 году после боёв в Греции в лагере появились британские и австралийские пленники, а после июня 1941 первые военнопленных из Советского Союза. В октябре 1944 года поступило несколько тысяч поляков, которые были захвачены после Варшавского восстания членов «Армии Крайовой», в том числе нескольких сотен женщин-солдат. Последние были переведены в другие лагеря, такие как Stalag IV-E (Альтенбург) и Oflag IX-C (Мольсдорф) в ноябре 1944 года. В конце декабря этого же года после Арденской битвы было прислано около 7 500 пленных американцев. Особенностью лагеря было то, что женщины и мужчины содержались совместно, а также были случаи рождения детей. По воспоминаниям заключённых, рабочий день начинался с пяти часов утра, без каких либо выходных или праздничных дней. Сигареты служили основным средством платежа за благосклонность охраны или оказание каких-либо услуг.

Красная Армия освободила заключённых в лагере 23 апреля 1945 года. Всего за время существования лагеря в его стенах содержались представители из 33 государств. Когда Красная Армия подошла к лагерю в апреле 1945 года, на его территории содержалось около 30 000 человек, из них 7 250 были британцами. Около 3 000 человек умерли вследствие туберкулеза и тифа. Британские и американские заключённые продолжали содержаться в лагере ещё более месяца после освобождения советскими войсками. Майор Василий Верщенко объяснял это тем, что между СССР и союзниками существует договорённость, согласно которой все пленные американцы будут возвращены лишь после уплаты за них финансового возмещения. Отдельным солдатам удавалось совершить побег и пробраться на подконтрольные американцам территории. В августе 1945 года НКВД открыли на территории лагеря тюрьму, где содержалось более 22 800 человек, а 6 700 из них погибли. Тюрьма прекратила свое существование в 1948 году.";

О Stalag IV B («Как я был в немецком плену», авт. Ю. В. Владимиров ("Форум Поисковых Движений": http://voenspez.ru/index.php?topic=2595.0 ):

«История. …Вскоре показался в поле лагерь военнопленных, который по сравнению с предыдущими украинскими лагерями, в которых я побывал, был невелик. Он был огражден снаружи со всех сторон двумя рядами колючей проволоки, заканчивавшимися по углам и посредине сторожевыми вышками, на которых сидели с автоматами часовые, и имел внутри множество длинных деревянных бараков, размещенных в отдельных секциях — блоках, также огороженных колючей проволокой, но только в один ряд.

Лагерь имел несколько входов и выходов. У всех ворот висела надпись «Achtung! Kriegsgefangenenlager. Unbefugten das Betreten ist streng verboten! (Внимание! Лагерь военнопленных. Посторонним вход строго воспрещен!)». А позже у главных ворот я увидел еще дополнительную вывеску «Stalag IV В Muhlberg». Подробно она значила Stammlager (точнее Mannschaftsstammlager) IV В коренной (стационарный, базовый или, вернее, регистрационный) лагерь IV В для рядовых военнопленных (включая ефрейторов, сержантов и старшин), находящийся в Мюльберге. Этот небольшой город находится на земле, называющейся Бранденбург, и на границе с Саксонией-Анхальт, на правом берегу Эльбы и в 30 км южнее города Торгау, где на этой реке впервые встретились 25 апреля 1945 года части войск Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Наш лагерь для военнопленных, сокращенно называвшийся Stalag IV В — Шталаг IV Б советские оккупационные власти превратили в лагерь для немецких военных преступников и бывшего командного состава немецкой армии.

...Нас подвели к задним — вспомогательным воротам лагеря, которые часовой-привратник открыл, и мы зашагали внутрь лагеря военнопленных Шталаг IV Б. Между прочим в последние годы я долго думал, что же означают в названии этого лагеря римская цифра IV и индекс — латинская буква В. И лишь недавно узнал о них следующее. Дело в том, что еще до войны Германия тех лет была поделена на 21 Военный округ, каждому из которых был присвоен свой номер римской цифрой. Так, цифрой I означался Кенигсбергский округ, III — Берлинский, X — Гамбургский, XX — Данцигский, XXI — Позненский и т.д. И в этом ряду наименований цифра IV была присвоена Дрезденскому Военному округу, на территории которого и оказался наш лагерь. Таким образом, цифра IV в слове «Шталаг IV Б» означала его принадлежность к указанному округу, а индекс «Б» — номер этого стационарного лагеря в данном округе. Кстати, в Дрезденском округе имелись также под разными городами Stalag-и IV с индексами А, С, D, E, G и LWS (специально для военнопленных летчиков военно-воздушных сил). Были еще и лагеря специально для военнопленного офицерского состава и генералитета, носившие название Offizierlager (сокращенно Oflag — Офлаг) IV A, В,С и D, где их обитателей не заставляли работать. Кое-где были лагеря типа «Дулаг» и «Шталаг» с индексом «КМ», предназначенные лишь для военнопленных моряков. Находились несколько лагерей Heillager (Heilag — Хайлаг, или просто индекс «Н») для «поправления» здоровья в случае болезни или ранения. Помимо них имелись большие лазареты только для заболевших или поранившихся пленных. Существовало еще и великое множество приписанных к Шталагам отдельных местных, как правило, мелких лагерей, носивших название Arbeitskommando — рабочие команды, снабженные своими собственными номерами из арабских цифр. Такие лагеря, если условия труда и проживания в них были очень тяжелыми, неофициально назывались штрафными и в них часто ссылали немцы «провинившихся» военнопленных из разных других лагерей, где указанные условия можно было считать терпимыми.

Рабочие команды, предназначенные специально для выполнения работ различных видов, например: команды грузчиков, землекопов, сапожников, портных, банщиков, электриков и других, имелись и внутри больших лагерей типа «Шталаг» или «Дулаг». При этом они работали как на территории самого лагеря, так и под охраной, вне его.

Особыми были концентрационные лагеря, в которых содержались заключенные, связанные в основном с антинацистской политикой. Рассказывать об этих лагерях не входит в мою задачу. Не буду говорить также о местах и лагерях, где находились и работали гражданские лица из оккупированных немцами территорий нашей страны (т.н. Ostarbeiter — остарбайтеры, т.е. восточные рабочие) и других государств.

Отмечу лишь, что этим лицам было несравнимо лучше, чем советским военнопленным. Ведь гражданским лицам выплачивали неплохую зарплату и предоставляли значительно лучшее питание, и они жили и ходили почти везде свободно, не находясь под конвоем. Они даже могли вести почтовую переписку с родными (наши — только из оккупированных мест). Я, между прочим, встречал в Германии украинских, русских и белорусских девушек, которые приехали туда добровольно, чтобы заработать немалые деньги и хорошо одеться. В первые годы войны остарбайтеры носили на своей одежде слева на уровне груди синюю квадратную нашивку с белыми каёмками и надписью OST (ВОСТОК), а позже — национальные эмблемы (в частности, выходцы из Украины — трезубец).

Как-то от «старожилов» лагеря мне довелось услышать, что лагерь был создан еще в годы Первой мировой войны и в нем содержали русских, французских и британских военнопленных. В 1939 году, с появлением военнопленных поляков, лагерь стали обновлять и расширять, используя их в качестве рабочих. А с лета 1941 года в основную рабочую силу, занятую на строительстве лагерных объектов, превратились советские военнопленные. Они сооружали длинные (в 40 метров и более) деревянные одноэтажные бараки.

Лагерь (рис. 5) представлял собой восемь блоков, состоявших из бараков. В 20 км юго-восточнее Мюльберга имелся также филиал лагеря № 304 (IV Н) Zeithein (Цайтхайн) около городка того же названия. С 1941 года в нем содержались почти только советские военнопленные с дизентерией, брюшным и сыпным тифом и с другими тяжелейшими заболеваниями. В Цайтхайне от болезней и истощения умерли до 60 тысяч человек. С января 1943 года там устроили специальный лазарет для туберкулезных больных, не способных к физическому труду. Среди них были, кроме советских пленных, сербы, французы, поляки, британцы, американцы, а чуть позже — и итальянцы. Я слышал, что в этом лагере с советскими военнопленными очень скверно обращался главный врач, носивший фамилию Воронецкий, бывший пленный. В Цайтхайне было захоронено около 140 тысяч советских военнопленных. После войны в Цайтхайне был построен небольшой завод по производству стальных труб».

«Как и во всех лагерях для военнопленных, в Шталаге IV В немецкая комендатура создала из среды пленных группу полицаев — своего рода орган местного самоуправления. У полицаев был свой старший. Многие называли его «господин» или как и на Украине — «пан». В лагере содержалось от 2,5 до 5 тысяч человек в зависимости от времени года и положения на фронте.

...Вновь прибывших военнопленных, как правило, очень грязных, обросших, обессилевших, в изношенном обмундировании, завшивевших и больных размещали в специальном блоке и держали там в течение недели. Выздоровевших, точнее — выживших, направляли в душ и после обработки одежды и белья газом против вшей, размещали в карантинном блоке на две или три недели.

Пленных селили по 150—200 человек в бараке. Полы в бараках были бетонные, окна с двойными решетками. В бараках не имелось ни нар, ни какой-либо мебели. Не было ни печей, ни другой системы отопления, ни уборной, ни умывальника с водопроводом. Люди принимали пищу, расположившись на голом полу, спали ногами друг к другу. В течение дня, примерно до 20 часов, можно было пользоваться большой выгребной уборной и водопроводной водой в умывальнике радом с тем же «туалетом». Нас очень удивляли плакаты с надписью «Экономь воду»», поскольку на родине нас призывали экономить только электричество, и мы привыкли видеть призывы вроде «Уходя, гасите свет!».

...С наступлением темноты часовые с полицаями всех загоняли в бараки. Здесь пленных выстраивали и производили вечернюю поверку, после чего дверь барака запирали. Курить можно было лишь с большой осторожностью, чтобы огонь «не заметили сверху вражеские самолёты». В бараках царила страшная духота и вонь из параши. С рассветом дверь барака открывали и снова выстраивали всех на поверку. Затем несколько пленных выносили парашу на тележку и везли ее к выгребной яме. Пленных выгоняли с вещами во двор, и начиналась уборка помещения. В барак через дверь протягивали длинный резиновый шланг, подсоединенный где-то к гидранту, и водой, подаваемой под большим давлением, промывали бетонный пол.

Полицай забирал с собой старшего по бараку и еще несколько человек на пищеблок, откуда они приносили в тяжелых деревянных бадьях горячий чай. Завтрак был, как правило, без хлеба. Далее все проводили время, кто как может, в частности, играли в карты, хотя это было запрещено. В 12 часов или чуть позже в деревянных ведрах из того же пищеблока приносили обед, состоявший из первого блюда и картофеля в мундире. А в 16 часов 30 минут или в 17 ча¬сов полагался ужин, т.е. хлеб, чай и кусочек маргарина, и очень редко —дополнительно щепотка мясных консервов. Конечно, порции были мизерными, и поэтому никто никогда не бывал сыт.

...Как я отмечал выше, после недели пребывания пленных в первом блоке администрация направляла их в третий — санитарный блок, чтобы помыться и уничтожить вшей на одежде. Горячая вода поступала в душевую из котельной. И душевая, и котельная и отделение обработки одежды обслуживались «старыми» пленными из четвертого блока.

В душевой всех заставляли раздеться догола и на полчаса сдать нижнее и верхнее бельё и всю одежду в газовую камеру для дезинфекции. В предбаннике стригли наголо голову и волосы на теле внизу от желудка при помощи специальной машины. Один банщик вращал маховик, сжатый воздух приводил в движение ножницы. Другой банщик стриг этими ножницами. Оба банщика тоже были голыми, но в кожаных фартуках. Затем третий банщик смазывал остриженные места какой-то сильно пахучей черной жидкостью. Четвертый банщик выдавал направляемому в душ кусочек серого очень твердого эрзац-мыла, состоявшего, наверное, наполовину из песка.

В карантинном блоке пленных поселяли в такие же три барака, которые были и в первом блоке. Жизнь и распорядок дня там были аналогичными, но продолжительность пребывания в нем, как я уже отмечал, составляла, как правило, две недели. За это время администрация лагеря определяла, кто может быть направлен на работу, кто — на лечение в лазарете, а кого передать в лагерь в Цайтхайне при обнаружении у пленного туберкулеза — практически неизлечимой в условиях плена болезни. Туда же посылали и тех, кто не был пригоден ни к какой работе вследствие крайнего истощения или увечья.

Когда пребывание пленных в карантинном блоке заканчивалось, их регистрировали, заводя на них личное дело. При этом на каждого писаря заполняли на немецком языке учетную карточку. В ней записывали: фамилию, имя и отчество, вероисповедание, дату и место рождения, имя матери, гражданство (национальность), семейное положение, место последнего жительства, фамилию, имя и адрес близкого человека — для разных сообщений, в частности о смерти. Отмечалось также состояние, в каком пленный доставлен в лагерь — здоровым, заболевшим или легко раненным, но способным работать. Указывалась гражданская специальность или профессия, род войск и номер войсковой части, в которых служил пленный, и военное звание. Записывали также рост, цвет волос и наличие особых примет. Кроме того, на карточке делали (снизу справа) чернильный отпечаток указательного пальца правой руки и приклеивали фотографию пленника размером 3x4 см.

Некоторые давали о себе вымышленные сведения, главным образом потому, что боялись: вдруг о них узнают на родине и тогда могут сильно пострадать члены их семьи и близкие люди. Особенно это относилось к бывшим комиссарам и командирам войсковых подразделений. Они регистрировались под вымышленными фамилиями, с иными воинскими званиями (предпочитали называться рядовыми), указывали другое место рождения и проживания. А когда сообщали о своей гражданской специальности или профессии, то многие называли себя поварами или крестьянами, чтобы оказаться поближе к «сытой жизни» и не попасть на опасную работу близко к передовой линии фронта.

Перед фотографированием на шею вешали на бечёвке перед грудью черную фанерную доску, на которой записывали мелом личный лагерный номер. Его стирали перед съемкой другого пленного. После фотографирования следовала выдача металлического жетона с личным номером, который полагалось всегда носить надетым на шее или на руке, как часы.

После регистрации пленных направляли на вещевой склад. Там выдавали целое и чистое, но ношеное нижнее бельё с очень длинной рубашкой. Взамен тонких советских гимнастерок и брюк - галифе или полугалифе - пленные получали перекрашенные в темно-зеленый цвет старые (даже времен Первой мировой войны) немецкие и трофейные - французские, бельгийские, британские или другие - суконные мундиры и брюки, которые немцы предусмотрительно приберегли. Обычно наши люди не сменяли лишь добротные серые шинели и шапки-ушанки. Многим, однако, приходилось расстаться со своими изношенными старыми шинелями из тонкого сукна, которые зимой почти не грели. Таким же образом обстояло дело и с пилотками. Снимали и старую обувь, но вместо нее получали ботинки с деревянной несгибающейся подошвой. Были в ходу даже деревянные колодки, доставлявшие великие муки. Пленных обеспечивали чистыми, но чаще всего заштопанными хлопчатобумажными носками и коротенькими портянками. Каждому полагались полотенца и носовые платки, а к зиме — рукавицы. На «новую» одежду пленного наносили при помощи трафарета и кисточки желтой, а нередко и красной масляной краской несмываемые и видимые издалека буквы «SU», сокращенно обозначавшие Советский Союз. При этом буквы располагались следующим образом: на шинелях — только на спине; на мундирах — и на спине, и на левой груди; на брюках — на правом колене; на пилотках — на левой стороне. До середины 1942 года дополнительно на шинелях и пиджаках прикрепляли на спине над знаком «SU» красный треугольник, означавший, что этот человек является военнопленным. Аналогичный треугольник имелся на особых бумажных деньгах (немецких марках) разного достоинства, которые использовались, чтобы расплачиваться с военнопленными за работу. Такие деньги предназначались исключительно для покупки в лагерном киоске разной мелочи (иголок, ниток, расчесок, бритвенных лезвий, бумаги, карандашей, махорки и пр.) и торговли чем-то между собой. В 1943 году они были отменены. Зарплату в пределах от 10 до 20 марок (в зависимости от вида и тяжести выполненной работы) пленные получали раз в месяц, обычно в начале его.

Отправления в другие лагеря или на работу в составе рабочей команды (новой или уже действующей) пленные ожидали в блоке V. Здесь же иногда оказывались больные, которых требовалось перевести в лазарет или в специальный лагерь. Бывали случаи, когда отдельных военнопленных по усмотрению лагерной Особой команды (органа типа советских особых отделов), относящейся к гестапо (тайной полиции) и к SD (службе безопасности), отправляли в какой-либо другой лагерь.

Пленных, оставленных в блоке IV, использовали на работах в расположенном в 4—5 километрах городе Мюльберге, на полях возле него и на железнодорожной товарной станции. В этом блоке находился и я. Направление на работу делалось по результатам прошедшей регистрации, и ожидание занимало разное время. Назначение производилось в зависимости от заказов на рабочую силу, поступавших из различных мест Германии и вне её. Пленных направляли на угольные шахты, рудники и каменные карьеры, на строительные объекты (в том числе военные), на заводы и в сельскохозяйственные имения и т.д.

Многие военнопленные, обладавшие подходящим здоровьем, стремились как можно скорее определиться в рабочие команды, так как по месту работы был шанс получить дополнительное питание или что-нибудь своровать. Кроме того, привлекала возможность общаться с местным населением и видеть новые места. Там, где работали пленные, усиленной охраны не было, и они могли отлучаться с разрешения мастера на непродолжительное время. Не удивительно, что в такой обстановке совершались побеги.

Немцам нужна была только здоровая рабочая сила. Поэтому в некоторых центральных лагерях пленных после пребывания в карантинном блоке направляли на работу только в том случае, если они, например, могли пробежать стометровую дистанцию.

В бараках (рис. 6) IV и V блоков имелся деревянный пол над бетонным основанием, электроосвещение, умывальник с водопроводной трубой, а также выгребной туалет, поэтому парашу в барак ночами не ставили. Весной или осенью перед началом посевной кампании содержимое выгребных ям чем-то разжижали. После этого жижу, которая, естественно, сильно воняла, вычерпывали ведром, укрепленном на конце длинного шеста, и заполняли этой массой длинную бочку, горизонтально расположенную на специальной повозке и снабженную сзади краном. Затем лошадью или трактором повозку доставляли на поле, открывали кран и постепенно выливали всю жижу. Таким способом удобряли землю, которую предстояло чем-то засеять. В дополнение к сказанному не могу не отметить, что в лагерях имели место случаи, когда обитатели барака, в котором появлялся какой-либо доносчик или явный прислужник немецких хозяев, этого человека убивали и тайком бросали его в глубокую яму выгребного туалета. На поверке старший барака докладывал немецкому начальству, что один из пленных совершил побег, но как это произошло, никто не видел. Разложившееся тело такого «беглеца» обнаруживали только при очистке ямы.

В бараке наводили чистоту постоянно проживавшие там два пленных уборщика, которые также доставляли топливо для печи и отапливали барак в холодное время года. Они же вместе со старшим по бараку привозили пищу из пищеблока и с наступлением темноты устанавливали на окнах светомаскировочные щиты. Из мебели в бараках имелись столы, стулья и длинные скамейки. Устроенная в бараке печь отличалась тем, что была очень длинной — чуть ли не в половину барака — и похожей на короб, расположенный невысоко над полом. Печь имела дымовую трубу, выходившую на крышу здания. Эта печь была хороша еще и тем, что на нее могли садиться, чтобы погреться, не менее 10 обитателей барака. Печь использовали также для сушки портянок и обуви.

Топливом для печи служили в основном стандартные прессованные брикеты из низкокалорийного каменного угля, при снижении которых появлялся дым очень неприятного запаха. Конечно, топили печь и мелкими дровами, если они имелись, или когда пленные приносили откуда-нибудь щепки или стружки. Бывало и так, что печь не топили из-за отсутствия топлива. Кроме скудного питания, обитатели V блока страдали из-за того, что их подолгу не водили в душ и не давали чистое бельё. Между тем обитателей IV и VII блоков водили мыться в душевую через две-четыре недели и при этом сменяли нижнее бельё.

В 1941—1942 годах для советских военнопленных в лагерях прифронтовых областей, суточные нормы питания содержали лишь 300— 700 калорий на человека. С 1942 года к этим нормам ввели добавки. Так, в лагерях Шталаг калорийность питания увеличили с 1000— 1300 калорий до 2040 калорий для неработающих и до 2200 калорий для работающих пленных. Для советских пленных все нормы все¬гда были заметно ниже, чем для пленных из других стран. Конечно, эти нормы были еще ниже, чем у немецкого гражданского насе¬ления и особенно у работавших. Как и в нашей стране, всё немецкое население получало продукты по карточной системе.

Характерно, что для советских военнопленных, которых содержали главным образом в больших лагерях, выпекали хлеб, состоявший из ржаных отрубей на 50 %, и обрезков сахарной свеклы на 20 %, с добавлением 20 % древесных опилок и 10 % соломенной муки.

Приведенные выше нормы питания далеко не везде и не всегда обеспечивались. Во многом это зависело от места расположения (в стране или вне её) данного лагеря или рабочей команды военнопленных и базы снабжения, а также заинтересованности и инициативности немецких комендантов лагеря. Очень часто некоторые перечисленные в рационе продукты или не выдавались, или заменялись другими. Я, в частности, за всё время плена ни разу не получал мармелад, сыр, творог, квашеную капусту или щи из неё, свежие овощи и кофе. Вместо сахара или песка приходилось довольствоваться сахарином. В качестве жира мы получали в основном маргарин — примерно 5 раз в неделю, а иногда его выдавали пачкой весом 500 грамм, которую мы делили на 19 или 23 человека. В Шталаге IV В два раза в неделю давали еще на 33—37 человек банку консервов весом 750 граммов из относительно жирного свиного мяса или говядины, а также из рыбы.

Регулярно мы получали только хлеб и картофель (в качестве второго блюда), а также чай. Обязательно имелось первое блюдо из кольраби, а иногда из брюквы и зеленого шпината со следами муки и какого-то жира. Очень редко в первом блюде появлялись признаки мяса, но не первой свежести и, как правило, конины или свинины. Иногда нас кормили гороховым и чечевичным супом. Хлеб, маргарин, сахарин, консервы, чай и другие продукты поступали в пищеблок в основном из Мюльберга. А перечисленные овощи доставляли непосредственно из буртов, устроенных осенью на полях, окружавших лагерь. Когда группа пленных работала далеко от лагеря, обед доставляли на место работы; если недалеко, то конвоиры приводили всех обедать в лагерь. Иногда пленные получали обед непосредственно у работодателя, тогда лагерный обед сохранялся для них до ужина. Однако некоторые военнопленные, например, английские и американские, редко пользовались горячей пищей из пищеблока, и даже хлебом. Причиной такого пренебрежительного отношения несоветских военнопленных к лагерному пищеблоку было то, что они напрямую или через Международный Красный Крест регулярно получали от родных, а также от этой организации, пищевые и другие посылки. Им присылали даже шоколад, натуральный кофе и даже сигареты. Дело было в том, что государства, к которым относились несоветские военнопленные, подписали Женевскую конвенцию о военнопленных, а СССР — нет, и руководство нашей страны отказалось соблюдать два главных условия этой конвенции: 1) обмен списками военнопленных и 2) предоставление им права получать письма с родины через Международный Красный Крест. Считалось, что граждане СССР вообще не могут стать военнопленными. И как бы в подтверждение этому, 16 августа 1941 года вышел сталинский Приказ № 270, объявивший всех военнопленных предателями и изменниками Родины. Поэтому немцы вполне «законно» морили нас голодом. Это явилось одной из причин того, что из 5,7 млн советских пленных (согласно данным Музея Великой Отечественной войны) 3,3 млн погибли, т.е. около 57,7 %. А в Первую мировую войну находились в Германии в плену 1 434 500 русских солдат, и из них умерло лишь 5,7 %, но тогда солдаты были под опекой Международного Красного Креста.