Алексей

Андреевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Звание.

Красноармеец.

Должность.

Стрелок стрелковой роты 15 стрелкового полка, 49 стрелковой дивизии, 5 стрелкового корпуса, Западного фронта (07.1941).

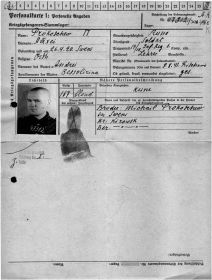

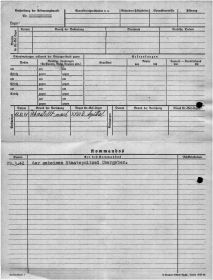

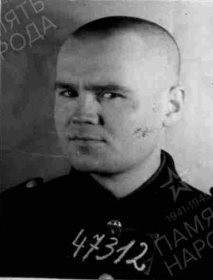

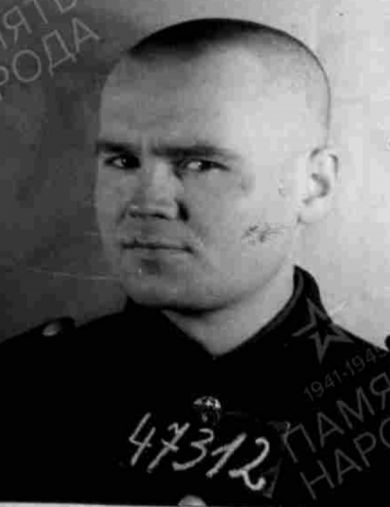

Красноармеец ПРОКОШЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 26.04.1920 года рождения, место рождения - РСФСР, Вятская губерния, Глазовский уезд, Зверевская волость, деревня Звери (по административному делению: 1. СССР: РСФСР, Кировская область, Фалёнский район, Ленинский сельский совет, деревня Звери; 2. РОССИИ: Кировская область, Фалёнский район, Ленинский сельский совет, деревня Звери (ныне не существует), русский. Год призыва в РККА: 1938. В Великой Отечественной войне с 22.06.1941 года, в должности (последняя): Стрелка стрелковой роты 15 стрелкового полка, 49 стрелковой дивизии, 5 стрелкового корпуса, Западного фронта. Пленён (предположительно): в районе деревни Ришево, Маловишерского района, Новгородской области, РСФСР (в н. вр.: РОССИЯ: Новгородская область, Маловишерский район, Савинское сельское поселение, деревня Ришево.), 8.08.1941 года. В плену: 1. Stalag VIII E (308) Нойхаммер (Neuhammer), военный округ VIII – Бреслау (Вроцлав; Breslau (Wroclaw), Третий Рейх (Das Dritte Reich); в. н. вр.: РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША (Rzeczpospolita Polska): Нижнесилезское воеводство (Województwo dolnośląskie), Болесловецкий повят (Powiat bolesławiecki), гмина Осечница (Osiecznica), г. Свенто́шув (Świętoszów); 2. Stalag XVIII C (317) Маркт Понгау (Markt Pongau), военный округ XVIII – Зальцбург (Salzburg), Альпийские и дунайские рейсхгау (Alpen- und Donau-Reichsgaue; рейхсгау Восточной марки (Reichsgaue der Ostmark), Третий Рейх (Das Dritte Reich); в н. вр.: АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Republik Österreich): федеральная земля Зальцбург (Salzburg), округ Санкт-Иоганн-им-Понгау (Bezirk Sankt Johann im Pongau), г. Шварцах-им-Понгау (Schwarzach im Pongau); 3. Stalag XVIII B Вагна (Wagna), военный округ XVIII – Зальцбург (Salzburg), Альпийские и дунайские рейсхгау (Alpen- und Donau-Reichsgaue; рейхсгау Восточной марки (Reichsgaue der Ostmark), Третий Рейх (Das Dritte Reich); в н. вр.: АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Republik Österreich): федеральная земля Штирия (Steiermark), округ Лайбниц (Bezirk Leibnitz), г. Вагна (Wagna), лагерный №47312. Передан гестапо, 29.03.1942 года. Расстрелян после 29.03.1942 года, на учебном стрелковом полигоне школы снайперов СС, в качестве "живой мишени", под г. ХЕБЕРТСХАУЗЕН (Hebertshausen), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich); в н. вр.: г. Хабертсхаузен (Hebertshausen), район Дахау (Dachau), федеральная земля Бавария (Bayern; Свободное государство Бавария (Freistaat Bayern), ФРГ (Bundesrepublik Deutschland). В списке Маргариты Котиковской порядковый №553. Родственники: РСФСР, Кировская область, город Киров, Михаил Прокошев.

Данные из УПК (учётно - послужной карты, портал "ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945").

Дата рождения 26.04.1920

Место рождения Кировская обл., Кировский р-н, д. Звени

Воинское звание рядовой

Воинская часть 15 пехотный полк 5 пехотной дивизии

Место выбытия Пришаво

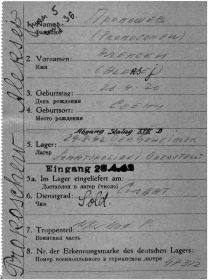

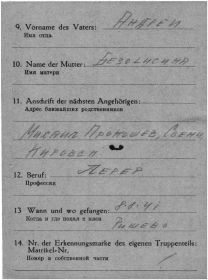

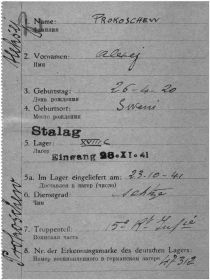

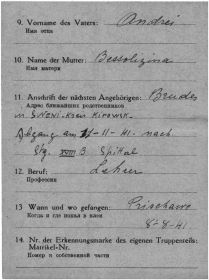

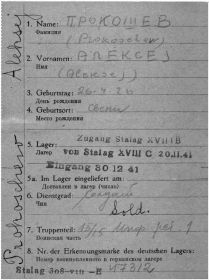

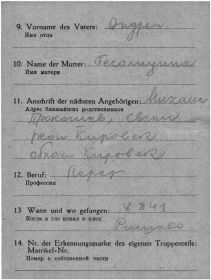

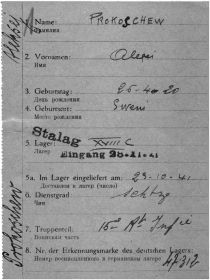

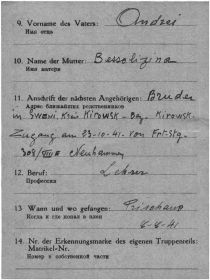

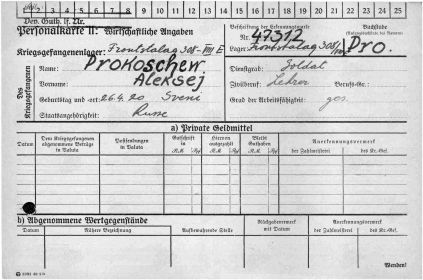

Документ о военнопленных.

Прокошев Алексей Андреевич

Дата рождения: 26.04.1920

Место рождения: Кировская обл., Кировский р-н, Свени

Воинское звание: рядовой

Последнее место службы: 15/15 пп

Судьба: попал в плен

Место пленения: Пришаво

Лагерь: шталаг VIII E (308)/шталаг XVIII B/шталаг XVIII C (317)

Лагерный номер: 47312

Дата пленения: 08.08.1941

Приложение:

1. 15 стрелковый полк; 49 стрелковая Краснознамённая дивизия ("ВИКИПЕДИЯ": https://clck.ru/Wa7j8 ; "RKKAWWII.RU", “Сайт посвящен соединениям РККА в годы Великой Отечественной войны.”: https://clck.ru/3GYZP3 ; “Июнь 1941-го года. Разгром 49-й стрелковой Краснознаменной дивизии.”, автор Голодницкий Борис; Израиль, электронный адрес: boris052@walla.co.il.: https://clck.ru/Wak4Q ; уточнение поисковика Геннадия Чернакова в отношении: штабной культуры, орфографии, синтаксиса); Командно - начальствующий состав 49 стрелковой Краснознамённой дивизии (1 формирования; “Journal of Boris Golodnitsky”; поисковик Семенов Виталий Викторович; опубликовал: Борис Голодницкий; Израиль; адрес электронной почты: Boris052@walla.co.il : https://clck.ru/36fjFQ ); уточнение поисковика Геннадия Чернакова в отношении командно - начальствующего состава: 1. Правильного написания фамилии, имени, отчества; 2. Года: рождения, смерти, пропажи без вести; 3. Военной судьбы:

- 15 стрелковый полк:

В Действующей Армии: 22.06.1941 - 19.09.1941.

Командование.

Управление.

Командиры:

НИЩЕНКОВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ (1906, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Санкт - Петербургская губерния, губернский город Санкт - Петербург - на 05.1943, командир партизанского отряда им. С. М. Кирова, партизанской бригады им. П. К. Пономаренко, Штаба партизанских соединений Брестской области, Белорусского штаба партизанского движения, Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главного Командования; 28.05.1943, необоснованно расстрелян, командиром разведывательно-диверсионного отряда Героем Советского Союза полковником Линьковым Григорием Матвеевичем (4.02.1899 - 17.12.1961), майор. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GV6mq ); Личная страница на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/nishchenkov-konstantin-borisovich ;

КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1.09.1901, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Кубанская область (территория Кубанского казачьего войска), Темрюкский отдел, станица Крымская - 19.03.1943, РСФСР, Смоленская область, Сухиничский район; убит, в бою; захоронен: 1. Первично: РСФСР, Смоленская область, Сухиничский район, город Сухиничи, братское воинское захоронение; 2. В настоящее время: РОССИЯ: Калужская область, Сухиничский муниципальный район, городское поселение город Сухничи, мемориал “Сквер “ПОБЕДЫ”, братское воинское захоронение). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3Gdujh ); Личная страница на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/kornilov-aleksandr-mihaylovich-4 ;

Адъютант:

Помощник по технической части:

Помощник по снабжению: КОРАБЛЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (1894), капитан.

Заместитель по строевой части: ПЛОХОВ ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ (1903), майор.

Заместитель по политической части: ПАНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ (1915, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Смоленская губерния, Вяземский уезд, Успенская волость, деревня Охотино - 07.1941, Белорусская ССР, Брестская область, город Брест; пропал без вести), батальонный комиссар (майор).

Партийно-политический аппарат:

- парторг:

- комсорг

- агитатор:

Начальник штаба: ЖИГАЧЕВ АНАТОЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ (26.01.1903, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Орловская губерния, Кромский уезд, Плосковская волость, деревня Плота - 18.04.1943, РСФСР, Смоленская область, Думиничский район, железнодорожная станция Думиничи, убит в бою; захоронен: РОССИЯ: Калужская область, Думиничский муниципальный район, посёлок Думиничи, братское воинское захоронение), майор (подполковник). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GV6Ua ); Личная страница на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": подготовка к публикации;

- помощник начальника штаба по оперативной работе (ПНШ-1): ПАВЛОТСКИЙ (ПАВЛОЦКИЙ) ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (1916), лейтенант.

- помощник начальника штаба по разведке (ПНШ-2): ? САХНЕНКО ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ(1909), лейтенант.

- помощник начальника штаба по связи (ПНШ-3) - начальник связи: МАТВЕЙЧУК АНДРЕЙ МАКАРОВИЧ (1911), старший лейтенант.

- помощник начальника штаба по личному составу (ПНШ-4): ? ИЛЬКЕВИЧ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, старший лейтенант.

- помощник начальника штаба по тыловому обеспечению и снабжению (ПНШ-5): ВОРОНИН ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ (2.03.1919, РСФСР, Владимирская губерния, Владимирский уезд, ? волость, деревня Веризино - 28.06.1941, пленён: Белорусская ССР, Белостокская область, гродненский район, городской посёлок Порозово; в плену: Oflag 62 (XIII D) Хаммельбург (Hammelburg), военный округ XIII – Нюрнберг (Nürnberg), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich); освобождён, репатриирован, прошёл специальную проверку контрразведки “СМЕРШ” в 192 запасном стрелковом полку, 1 запасной стрелковой дивизии; - 26.04.1945, уволен в запас), лейтенант. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GbNtR ;

- помощник начальника штаба по специальной связи (ПНШ-6):

- заведующий делопроизводством: ЛЕВКОВИЧ СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ (1918), техник - интендант 2 ранга; ИГНАТОВИЧ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (1907), без звания.

Начальник артиллерии: СУЛИН ПРОКОФИЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1906), старший лейтенант.

Служба артиллерийского снабжения:

Начальник: МАРТЬЯНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (1908), военный техник 1 ранга.

- помощник начальника: ВАЛАШЕВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1918), военный техник 2 ранга.

- заведующий делопроизводством: СОРОКАГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ (1921), техник - интендант 2 ранга.

Начальник химической службы: СМИРНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ (1920), лейтенант.

Полковой инженер:

Служба снабжения:

Начальник военно-технического снабжения:

- помощник начальника военно-технического снабжения: КОРЧАГИН АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1913), младший лейтенант.

- заведующий делопроизводством:

Начальник обозно-вещевого снабжения: ВОЛОДИН ФЁДОР МАКАРОВИЧ (1915), техник-интендант 2 ранга.

- заведующий делопроизводством: НАДЕЖКИН ИВАН ИВАНОВИЧ (1916), без звания.

Начальник продовольственного снабжения: СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ЕВЛАМПИЕВИЧ (1911), младший лейтенант.

- заведующий делопроизводством: ИВАНОВ МИХАИЛ АРСЕНТЬЕВИЧ (1911), техник-интендант 2 ранга.

Старший врач: МАКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (1905), военный врач 3 ранга.

Полковой медицинский пункт:

Врач:

Врач младший:

Врач зубной: СИГУНОВА АННА ДМИТРИЕВНА (1917 - 06.1941, Белорусская ССР, Высоковский район, Огороднический с\с, деревня Токари, военный городок (предположительно); пропала без вести), военный врач 3 ранга.

Фельдшер:

Начальник аптеки: ЛОБОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ (1897, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Воронежская губерния, Острогожский уезд, уездный город Острогожск - 06.1941, Белорусская ССР, Высоковский район, Огороднический ссельский совет, деревня Токари, военный городок (предположительно); пропал без вести ), интендант 3 ранга.

Старший ветеринарный врач: КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ (1910), военный ветеринарный врач 3 ранга.

Начальник финансовой части: НАДУВАЙЛИН (НАДУВАЛИН) АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1908), техник-интендант 1-го ранга.

- казначей: ЛУЗИН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ (1915 - 5.09.1942, Военным Трибуналом 4 Ударной Армии приговорен к расстрелу), без звания, техник-интендант 2 ранга.

Состав:

1 cтрелковый батальон. Командир: ШАЛАГИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1912), старший лейтенант.

Командно - начальствующий состав: см. рубрику №8.

2 cтрелковый батальон. Командир: РОГОВСКИЙ НИКОЛАЙ АДАМОВИЧ (1911), капитан.

Командно - начальствующий состав: см. рубрику №8.

3 cтрелковый батальон. Командир: ЯХИН ИЛЛАРИОН ИВАНОВИЧ (1907), капитан.

Командно - начальствующий состав: см. рубрику №8.

Ветеринарный лазарет. Начальник:

- ветеринарный военный фельдшер: СЫПАЛО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1916 - 06.1941, Белорусская ССР, Высоковский район, Огороднический сельский совет, деревня Токари, военный городок (предположительно); пропал без вести), военный ветеринарный фельдшер;

- 49 стрелковая Краснознаменная дивизия:

"История. Дивизия была сформирована в сентябре 1931 года, как территориальная в Костроме. По состоянию на 1-е июля 1935 года в Костроме дислоцировались управление дивизии, 145-й стрелковый и 49-й артиллерийский полки, в Кинешме 146-й стрелковый полк и в Буе 147-й стрелковый полк. В апреле 1938 года была переведена в Ленинградский военный округ на кадровое положение, дислоцировалась в Старой Руссе, Вышнем Волочке и Малой Вишере. В сентябре 1939 года дивизия была развёрнута в три дивизии, собственно 49-ю, 123-ю, 142-ю. Принимала участие в Зимней войне, где отличилась и была награждена орденом Красного Знамени (7 апреля 1940 года), затем приняла участие в присоединении Прибалтики.

С началом войны дивизия должна была вместе с 113-й стрелковой дивизией войти в состав 2-го стрелкового корпуса. Однако на начало войны корпусное управление было в Минске, дивизия продолжала входить в состав войск 4-й армии. К 22 июня 1941 года дивизия дислоцировалась в районе, ограниченном с запада Семятыче, с севера железнодорожной станцией Черемха, с востока восточной окраиной Высоко-Литовска и селом Малые Зводы, с юга приграничными укреплениями вдоль Буга. Штаб дивизии был в Высоко-Литовске. Фактическая численность дивизии составляла 11690 человек (при штате военного времени 14483 человек). Из них 1562 человека прибыли на службу лишь за три недели до начала войны. Вооружением, боеприпасами, танками и бронеавтомобилями дивизия была в основном укомплектована; также в наличии был штатный гужевой транспорт, а автотранспорта недоставало приблизительно четверти.

С началом войны дивизия была обязана занять рубеж обороны по границе от Нура до Дрохичина. К началу боевых действий на строительстве укреплений непосредственно по границе находились два батальона 212-го и 222-го стрелковых полков. 15-й стрелковый полк дислоцировался в основном в Высоко-Литовске, 212-й стрелковый полк на станции Нурец, 222-й стрелковый полк в Черемхе.

22 июня 1941 года подразделения дивизии, поднятые по тревоге, выступили в южном направлении в назначенные районы на границе. На её участке, форсировав Буг, наступали части 43-го армейского корпуса. 15-й стрелковый полк вместе со 121-м истребительно-противотанковым дивизионом и бойцами 85-го автотранспортного батальона вёл бои почти в месте дислокации; несколько левее его, близ Волчина, в обороне находился 31-й лёгкий артиллерийский полк, попавший под сильный авиаудар. 212-й стрелковый полк со 166-м гаубичным артполком двинулся из Нуреца через Семятыче в Дрохичин и в 25 километрах западнее Нуреца также принял бой. 222-й стрелковый полк также выдвинулся в направлении Семятыче.

В первый же день левофланговый 15-й стрелковый полк был отброшен, и 134-я пехотная дивизия вошла в Высоко-Литовск. На правом фланге 212-й стрелковый полк был атакован не с юга, а с запада, 292-я пехотной дивизией 9-го армейского корпуса.

К середине дня 22 июня 1941 года левый фланг дивизии войска противника уже обошли и начали беспрепятственно продвигаться на север и северо-восток. Дивизия начала отход на север. К тому времени, она была уже переподчинена 10-й армии, но связи как со штабом 10-й армии, так и 4-й армии, которой она подчинялась прежде, не было и дивизия действовала в одиночку, не получая приказов ни от кого и не зная положения дел на фронте.

23 июня 1941 года северо-восточнее Семятыче к дивизии присоединились остатки полка 113-й стрелковой дивизии, разбитой между Семятыче и Цехановецом. 23 июня 1941 года дивизия отошла к Клещеле. К тому времени с левого восточного фланга дивизии продвинулись войска 43-го армейского корпуса, а с запада наступала 292-я пехотная дивизия, взявшая в этот день Клещеле. 24 июня 1941 года дивизия пытается противостоять наступлению 292-й пехотной дивизии в направлении Хайнувки, и в течение дня удерживает противника приблизительно на полпути от Клещеле до Хайнувки, в районе Дубиче-Церкевне.

В течение ночи на 25 июня 1941 года и дня дивизия отходит в направлении Беловежской пущи и к концу дня части дивизии были в Беловеже. По-видимому уже 26 июня 1941 года дивизия углубилась в лес, но к тому времени она была уже окружена. 27 июня 1941 года 49-я стрелковая дивизия и части 13-го механизированного корпуса пройдя на восток, попытались прорваться из окружения через позиции 134-й пехотной дивизии в районе деревни Новы Двор и части личного состава советских войск в ожесточённом бою это удалось. Та часть, которая не смогла прорваться, вернулась обратно в Беловежскую пущу и впоследствии, до 3 июля 1941 года была уничтожена, после прочёсывания леса.

Прорвавшаяся часть дивизии обнаружила перед собой новый заслон: 131-й пехотной дивизии. Остатки дивизии попытались 28 июня 1941 года прорваться в направлении Пружан, но это им не удалось. Направление выхода было заблокировано на шоссе двигающимися войсками противника (так, 28 июня 1941 года по нему двигались части дивизии «Великая Германия»), сзади дивизию преследовали 131-я и 135-я пехотные дивизии, которые и довершили разгром дивизии. Дивизия была официально расформирована 19 сентября 1941 года.";

В Действующей Армии: 22.06.1941 - 19.09.1941.

Командование.

Управление.

- 49 стрелковая Краснознаменная дивизия:

"История. Дивизия была сформирована в сентябре 1931 года, как территориальная в Костроме. По состоянию на 1-е июля 1935 года в Костроме дислоцировались управление дивизии, 145-й стрелковый и 49-й артиллерийский полки, в Кинешме 146-й стрелковый полк и в Буе 147-й стрелковый полк. В апреле 1938 года была переведена в Ленинградский военный округ на кадровое положение, дислоцировалась в Старой Руссе, Вышнем Волочке и Малой Вишере. В сентябре 1939 года дивизия была развёрнута в три дивизии, собственно 49-ю, 123-ю, 142-ю. Принимала участие в Зимней войне, где отличилась и была награждена орденом Красного Знамени (7 апреля 1940 года), затем приняла участие в присоединении Прибалтики.

С началом войны дивизия должна была вместе с 113-й стрелковой дивизией войти в состав 2-го стрелкового корпуса. Однако на начало войны корпусное управление было в Минске, дивизия продолжала входить в состав войск 4-й армии. К 22 июня 1941 года дивизия дислоцировалась в районе, ограниченном с запада Семятыче, с севера железнодорожной станцией Черемха, с востока восточной окраиной Высоко-Литовска и селом Малые Зводы, с юга приграничными укреплениями вдоль Буга. Штаб дивизии был в Высоко-Литовске. Фактическая численность дивизии составляла 11690 человек (при штате военного времени 14483 человек). Из них 1562 человека прибыли на службу лишь за три недели до начала войны. Вооружением, боеприпасами, танками и бронеавтомобилями дивизия была в основном укомплектована; также в наличии был штатный гужевой транспорт, а автотранспорта недоставало приблизительно четверти.

С началом войны дивизия была обязана занять рубеж обороны по границе от Нура до Дрохичина. К началу боевых действий на строительстве укреплений непосредственно по границе находились два батальона 212-го и 222-го стрелковых полков. 15-й стрелковый полк дислоцировался в основном в Высоко-Литовске, 212-й стрелковый полк на станции Нурец, 222-й стрелковый полк в Черемхе.

22 июня 1941 года подразделения дивизии, поднятые по тревоге, выступили в южном направлении в назначенные районы на границе. На её участке, форсировав Буг, наступали части 43-го армейского корпуса. 15-й стрелковый полк вместе со 121-м истребительно-противотанковым дивизионом и бойцами 85-го автотранспортного батальона вёл бои почти в месте дислокации; несколько левее его, близ Волчина, в обороне находился 31-й лёгкий артиллерийский полк, попавший под сильный авиаудар. 212-й стрелковый полк со 166-м гаубичным артполком двинулся из Нуреца через Семятыче в Дрохичин и в 25 километрах западнее Нуреца также принял бой. 222-й стрелковый полк также выдвинулся в направлении Семятыче.

В первый же день левофланговый 15-й стрелковый полк был отброшен, и 134-я пехотная дивизия вошла в Высоко-Литовск. На правом фланге 212-й стрелковый полк был атакован не с юга, а с запада, 292-я пехотной дивизией 9-го армейского корпуса.

К середине дня 22 июня 1941 года левый фланг дивизии войска противника уже обошли и начали беспрепятственно продвигаться на север и северо-восток. Дивизия начала отход на север. К тому времени, она была уже переподчинена 10-й армии, но связи как со штабом 10-й армии, так и 4-й армии, которой она подчинялась прежде, не было и дивизия действовала в одиночку, не получая приказов ни от кого и не зная положения дел на фронте.

23 июня 1941 года северо-восточнее Семятыче к дивизии присоединились остатки полка 113-й стрелковой дивизии, разбитой между Семятыче и Цехановецом. 23 июня 1941 года дивизия отошла к Клещеле. К тому времени с левого восточного фланга дивизии продвинулись войска 43-го армейского корпуса, а с запада наступала 292-я пехотная дивизия, взявшая в этот день Клещеле. 24 июня 1941 года дивизия пытается противостоять наступлению 292-й пехотной дивизии в направлении Хайнувки, и в течение дня удерживает противника приблизительно на полпути от Клещеле до Хайнувки, в районе Дубиче-Церкевне.

В течение ночи на 25 июня 1941 года и дня дивизия отходит в направлении Беловежской пущи и к концу дня части дивизии были в Беловеже. По-видимому уже 26 июня 1941 года дивизия углубилась в лес, но к тому времени она была уже окружена. 27 июня 1941 года 49-я стрелковая дивизия и части 13-го механизированного корпуса пройдя на восток, попытались прорваться из окружения через позиции 134-й пехотной дивизии в районе деревни Новы Двор и части личного состава советских войск в ожесточённом бою это удалось. Та часть, которая не смогла прорваться, вернулась обратно в Беловежскую пущу и впоследствии, до 3 июля 1941 года была уничтожена, после прочёсывания леса.

Прорвавшаяся часть дивизии обнаружила перед собой новый заслон: 131-й пехотной дивизии. Остатки дивизии попытались 28 июня 1941 года прорваться в направлении Пружан, но это им не удалось. Направление выхода было заблокировано на шоссе двигающимися войсками противника (так, 28 июня 1941 года по нему двигались части дивизии «Великая Германия»), сзади дивизию преследовали 131-я и 135-я пехотные дивизии, которые и довершили разгром дивизии. Дивизия была официально расформирована 19 сентября 1941 года.";

В Действующей Армии: 22.06.1941 - 19.09.1941.

Командование.

Управление.

Командир: ВАСИЛЬЕВ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ (22.12.1893, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Псковская губерния, Опочецкий уезд, Петровская волость, деревня Аболенки (Аболонье, Обольшье) - 11 октября 1944 г. умер, отбывая наказание), полковник. Период в должности: 11.07.1940 — 06.1941. Военная судьба: 30 июня полковник К. Ф. Васильев был пленен в районе Минска, однако на следующий день бежал из плена. 11 июля он вышел в расположение частей Красной армии в районе Полоцка. С 21 июля находился в распоряжение Управления кадров Красной армии с прикомандированием к курсам «Выстрел». В октябре его назначили преподавателем кафедры общей тактики Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, а в конце января 1942 г. ответственным представителем в соединениях Главного управления формирований Красной армии. 16 мая 1942 г. он был арестован органами НКВД и находился под следствием. 11 ноября Особым совещанием при Народном комиссариате Внутренних дел приговорен к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет «за антисоветскую агитацию и преступную нераспорядительность по руководству воинской частью в боевой обстановке». Приказом НКО от 23 апреля 1943 г. уволен из РККА по ст. 44, п. «в». 27 марта 1944 г. вторично арестован оперативно-чекистским отделом Управления Котласского ИТЛ. 1 июля того же года Военным трибуналом войск НКВД строительства Северо-Печерской железнодорожной магистрали осужден по ст. 58-10 часть 2 и ст. 58-11 УК РСФСР «за контрреволюционную агитацию» среди заключенных к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет, с поглощением отбытого срока наказания. 11 октября 1944 г. умер, отбывая наказание. После войны, 10 ноября 1954 г., Военная коллегия Верховного суда СССР исключила ст. 58-11 как необоснованно предъявленную. 20 апреля 1957 г. Военной коллегией Верховного суда СССР К. Ф. Васильев был реабилитирован полностью, приговор в отношении его был отменен, и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Приказом МО СССР от 26 декабря 1957 г. приказ об его увольнении в 1943 г. был отменен, и он был исключен из рядов Советской армии как умерший. Период в должности: 1940 - 30.06.1941. Личные страницы на порталах : 1. "ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://goo.su/FhOQ; “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”: https://www.moypolk.ru/soldier/vasilev-konstantin-fedorovich ;

Заместитель по политической части:

Заместитель по строевой части: СКУРЬЯТ НИКОДИМ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (15.06.1888, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Курляндская губерния, Иллукстский уезд, уездный город Иллукст - 06.1941, Белорусская ССР, Брестская область (предположительно); пропал без вести), полковник. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GW2hY );

Начальник штаба: ГУРОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ (24.12.1896, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Воронежская губерния, Воронежский уезд, Подгоренская волость, деревня Чудовка - 28.07.1941, пленён: Белорусская ССР, Минская область (предположительно); в плену: Oflag 62 (XIII D) Хаммельбург (Hammelburg), военный округ XIII – Нюрнберг (Nürnberg), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich); освобождён, репатриирован, прошёл специальную проверку контрразведки “СМЕРШ” в ? запасном стрелковом полку, ? запасной стрелковой дивизии; 8.05.1947, уволен в запас). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GW7LP );

Военный комиссар штаба:

Начальник 1-го (оперативного) отделения: ФАНИФАТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (27.12.1903, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Симбирская губерния, Симбирский уезд, Тушнинская волость, село Шиловка - 06.1941, Белорусская ССР, Брестская область (предположительно); пропал без вести), капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GW94L );

Начальник 2-го (разведывательного) отделения:

Начальник 3-го (связи) отделения:

Начальник 4-го (строевого) отделения:

Начальник 5-го (тыла) отделения:

Начальник 6-го отделения (шифровального):

Начальник артиллерии:

- начальник штаба артиллерии: АНТОНОВ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ (17.11.1903, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Санкт - Петербургская губерния, губернский город Санкт - Петербург - на 05.1945, помощник начальника 2 отделения отдела боевой подготовки Управления командующего артиллерией Южно - Уральского Военного округа (УКАРТ ЮУВО); 22.02.1946, уволен в запас), капитан (майор). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GW9SC ; https://clck.ru/3GW9mt ; https://clck.ru/3GWA6h );

- начальник артиллерийского снабжения: СЕЛЕХОВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ (20.05.1903, РОССИЙСКАЯ ИМЕРИЯ, Область Войска Донского, Таганрогский округ, слобода Макеевская (Макеевка) - на 05.1945, помощник начальника отдела боеприпасов Управления артиллерийского снабжения Земландской группы войск, 3 Белорусского фронта; 7.08.1954, уволен в запас), интендант 2 ранга (подполковник артиллерийско-технической службы). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GWAi2 ; https://clck.ru/3GWAXa ; https://clck.ru/3GWAbm );

Начальник инженерной службы: ИВАНОВ ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ (19.01.1905, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Витебская губерния, Городокский уезд, Бескатовская волость, колония Полуяново - 06.1941, Белорусская ССР, Брестская область (предположительно); пропал без вести), капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GWCNx ; https://clck.ru/3GWC5p ; https://clck.ru/3GWCFZ );

Начальник химической службы: ШАРЛОВ МИХАИЛ ФЕДОСЕЕВИЧ (1905, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Самарская губерния, Николаевский уезд, Берёзовская волость, волостной центр село Берёзово - 06.1941, Белорусская ССР, Брестская область (предположительно); пропал без вести), капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GWCp8 );

Начальник продовольственно-фуражного снабжения: БАТЕНИН ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ (27.01.1902, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Смоленская губерния, Дорогобу́жский уе́зд, уездный город Дорогобуж - 23.06.1941, пленён: Белорусская ССР, Белостокская область, Цехановецкий район, железнодорожной станции Черемха; в плену: Oflag 62 (XIII D) Хаммельбург (Hammelburg), военный округ XIII – Нюрнберг (Nürnberg), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich); после 14.04.1941, расстрелян на учебном стрелковом полигоне школы снайперов СС, в качестве "живой мишени", под г. Хебертсхаузен (Hebertshausen), военный округ XIII – Нюрнберг (Nürnberg), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich), майор. Личная страница на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/batenin-ivan-ignatevich ;

Начальник санитарной службы:

Начальник ветеринарной службы:

Начальник финансовой службы: АКАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (16.03.1904, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Рязанская губерния, Михайловский уезд, уездный город Михайлов - 6.07.1941, пленён: Белорусская ССР, Минская область, Минский район, в районе города Минск; в плену: Oflag 62 (XIII D) Хаммельбург (Hammelburg), военный округ XIII – Нюрнберг (Nürnberg), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich); 22.06.1942, погиб в плену), интендант 3 ранга. Личная страница на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://clck.ru/3GWDdx );

Начальник особого отдела:

Состав:

15-й стрелковый полк. Командир: НИЩЕНКОВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ (1906, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Санкт - Петербургская губерния, губернский город Санкт - Петербург - на 05.1943, командир партизанского отряда им. С. М. Кирова, партизанской бригады им. П. К. Пономаренко, Штаба партизанских соединений Брестской области, Белорусского штаба партизанского движения, Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главного Командования; 28.05.1943, необоснованно расстрелян, командиром разведывательно-диверсионного отряда Героем Советского Союза полковником Линьковым Григорием Матвеевичем (4.02.1899 - 17.12.1961), майор. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GV6mq ); Личная страница на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/nishchenkov-konstantin-borisovich ;

Заместитель по строевой части: ПЛОХОВ ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ (19.01.1903, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Владимирская губерния, Муромский уезд, Крюковская волость,посёлок Ново-Федоровский стекольный завод- на 05.1945, заместитель по строевой части командира 325 стрелковой Двинской дивизии, 103 стрелкового корпуса; 18.11.1946, уволен в запас), майор (полковник). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GYWXN ; https://clck.ru/3GYXkk );

Заместитель по политической части: ПАНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ (1915, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Смоленская губерния, Вяземский уезд, Успенская волость, деревня Охотино - 07.1941, Белорусская ССР, Брестская область, город Брест; пропал без вести), батальонный комиссар (майор). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GV6Ua );

Начальник штаба: ЖИГАЧЕВ АНАТОЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ (26.01.1903, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Орловская губерния, Кромский уезд, Плосковская волость, деревня Плота - 18.04.1943, РСФСР, Смоленская область, Думиничский район, железнодорожная станция Думиничи, убит в бою; захоронен: РОССИЯ: Калужская область, Думиничский муниципальный район, посёлок Думиничи, братское воинское захоронение), майор (подполковник). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GV6Ua ); Личная страница на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": подготовка к публикации;

Состав:

1 cтрелковый батальон. Командир: ШАЛАГИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (12.08.1912, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Вологодская губерния, Вологодский уезд, Спасская волость, деревня Нипотяновка? - 7.07.1941, пленён: Белорусская ССР, Белостокская область; в плену: Oflag: неизвестен; освобождён, репатриирован, прошёл специальную проверку контрразведки “СМЕРШ” в 43 запасном стрелковом полку, 5 запасной стрелковой диваизии; 19.12.1945, уволен в запас), старший лейтенант. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GY6vr );

2 cтрелковый батальон. Командир: РОГОВСКИЙ НИКОЛАЙ АДАМОВИЧ (1911, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Могилёвская губерния, Шкловский уезд, ? волость, деревня Подкняжино - 06.1941, Белорусская ССР, Брестская область (предположительно); пропал без вести), капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945":https://clck.ru/3GY75d );

3 cтрелковый батальон. Командир: ЯХИН ИЛЛАРИОН ИВАНОВИЧ (25.09.1907, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Орловская губерния, Мценский уезд, ? волость, деревня Подголино - 06.1941, Белорусская ССР, Брестская область (предположительно); пропал без вести), капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GY7iE );

212-й стрелковый полк. Командир: КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (19.12.1900, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Витебская губерния, Витебский уезд, Королевская волость, деревня Стасево - на 09.1945, командир ? полка, 275 стрелковой дивизии, 2 стрелкового корпуса, Забайкальского фронта; 29.07.1946, уволен в запас), майор (подполковник). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GTTgQ ); Личная страница на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/kovalenko-nikolay-ivanovich-6 ;

Заместитель по строевой части: ПУГАЧЕВСКИЙ ИОСИФ ФОМИЧ (4.04.1905, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Архангельская губерния, Кольский уезд, Печенгская волость, деревня Чупова - на 09.1942, испольняющий должность командира 244 стрелкового полка, 41 стрелковой дивизии; 18.09.1942, Украинская ССР, Киевская область, район Борисполь (предположительно); пропал без вести), капитан (майор). Документы (порталы: 1. “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GYYUV ; https://clck.ru/3GYYqu ; 2. ОБД “МЕМОРИАЛ”: https://clck.ru/3GYZYn );

Заместитель по политической части:

Начальник штаба: ЧУПРОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ (6.10.1905, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Архангельская губерния, Печорский уезд, Мохченская волость, село Сизябское - 06.1941, пленён: Белорусская ССР, Брестская область (предположительно), в плену: Oflag неизвестен; освобождён, прошёл специальную проверку контрразведки “СМЕРШ”, в ? запасном стрелковом полкоу, ? запасной стрелковой дивизии; ?, уволен в запас), капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GXkWP ; https://clck.ru/3GXkYr );

Состав:

1 cтрелковый батальон. Командир: КАРТАШЁВ ИВАН ИВАНОВИЧ (27.07.1899, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Орловская губерния, Орловский уезд, Урицкая волость, деревня Мерцаловка - на 05.1945, командир 342 гвардейского стрелкового полка, 121 гвардейской стрелковой Гомельской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, 102 стрелкового корпуса; 1946, уволен в отставку), капитан (гвардии полковник). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GYhR4 ; https://clck.ru/3GYhY6 );

2 cтрелковый батальон. Командир: ЩЕРБИНИН ТИМОФЕЙ МАРКОВИЧ (19.02.1904, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Амурская область, Амурский уезд, Гильчинская волость, село Козьмодемьяновка - 9.07.1941, пленён: Белорусская ССР, Минская область, Слуцкий район, город Слуцк; в плену; Oflag 62 (XIII D) Хаммельбург (Hammelburg), военный округ XIII – Нюрнберг (Nürnberg), Бавария (Bayern), Третий Рейх (Das Dritte Reich); 2.04.1942, погиб в плену), капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945":https://clck.ru/3GYhc2 );

3 cтрелковый батальон. Командир: ГРИГОРОШВИЛИ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ (1.09.1902, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Кавказское наместничество (третье), Кутаисская губерния, Кутаисский уезд, деревня Чунеш (Цхалтубо) - 06.1941, Белорусская ССР, Брестская область (предположительно); в плену: предал Родину, добровольно перешёл на сторону врага; дальнейшая военная судьба: неизвестна), капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GYUBU ; https://clck.ru/3GYVgT );

222-й стрелковый полк. Командир: ЯШИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (3.09.1898, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Рязанская губерния, Рязанский уезд, Мурминская волость, село Долгинино - 21.07.1946, РСФСР, Краснодарский край, город Краснодар; умер от болезни, клинический диагноз: “Рак желудка”), полковник. Период в должности: 22.10.1940 - ?.1941. Личная страница на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/yashin-ivan-mihaylovich-2 ;

Заместитель командира по строевой: ГУТАРОВ АВРАМ ДМИТРИЕВИЧ (1894, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Витебская губерния, Городокский уезд, Зайковская волость, деревня Шарипы - 17.10.1943, убит, в бою), подполковник. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GXmic ; https://clck.ru/3GXmm6 ); Личная страница на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": подготовка к публикации.

Заместитель по политической части:

Начальник штаба: ТИМОФЕЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ (2.05.1902, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Костромская губерния, губернский город Кострома - 06.1941, Белорусская ССР, Белостокская область (предположительно); пропал без вести), майор. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GXigw );

Состав:

1 стрелковый батальон. Командир: ЛАПЕНКОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (21.02.1910, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Пермская губерния, Верхотурский уезд, Верхне-Синячихинская волость, волостной центр Верхнесинячихинский металлургический завод - 06.1941, Белорусская ССР, Белостокская область (предположительно); пропал без вести), капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GYNAY ; https://clck.ru/3GYNkt );

2 стрелковый батальон. ЯКУШЕВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ (23.10.1903, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Смоленская губерния, Рославльский уезд, Ершичская волость, деревня Сосонки - на 11.1942, офицер (без уточнения части и должности) 22 гвардейской стрелковой дивизии, 11 Армии; 1.12.1942, РСФСР, Новгородская область, Парфинский район; тяжело ранен и умер от ран в 67 отдельном медико-санитарной батальоне; захоронен: РСФСР, Новгородская область, Парфинский район, Боркский сельский совет, деревня Борки, братское воинское захоронение), капитан (гвардии капитан). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GYP5i ; https://clck.ru/3GYPbZ );

3 стрелковый батальон. Командир: ДМИТРИЕНКО НИКИФОР ЛЕОНТЬЕВИЧ (22.02.1899, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Харьковская губерния, Чугуевский уезд, Преображенская волость, село Пушкарное - 06.1941, Белорусская ССР, Брестская область (предположительно); пропал без вести), капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GYPnA ; https://clck.ru/3GYQMq ; https://clck.ru/3GYQUg ; https://clck.ru/3GYQYB );

31-й лёгкий артиллерийский полк. Командир: БОЛОТНИКОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (1.01.1903, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, уездный город Дорогобуж - 06. - 07.1941, Белорусская ССР, Гродненская область, Свислочский район, район населённых пунктов Новый - Двор - Порозово, Беловежская пуща; убит в бою), полковник. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GY4zf ; https://clck.ru/3GY4wv ; https://clck.ru/3GY53Q ; https://clck.ru/3GY56f ); Личная страница на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/bolotnikov-vasiliy-pavlovich ;

Заместитель по политической части: ЖУКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1904, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Тверская губерния, Ржевский уезд, ? - 06.1941, Белорусская ССР, Брестская область (предположительно); пропал без вести), батальонный комиссар. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GY45z ; https://clck.ru/3GY43A ; https://clck.ru/3GY4Gg ; https://clck.ru/3GY4Lo )

Начальник штаба: КЛЮЧНИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (20.03.1902, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Симбирская губерния, Симбирский уезд, Тогайская волость, село Кочетовка - 09-12.1941, Белорусская ССР, Гродненская область, Свислочский район, в районе населённых пунктов Новый - Двор - Порозово, Беловежская пуща; пропал без вести), майор, начальник штаба. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GY4fu ; https://clck.ru/3GY4ix ; https://clck.ru/3GY4nX ; https://clck.ru/3GY4rm ); Личная страница на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/klyuchnikov-sergey-ivanovich ;

166-й гаубичный артиллерийский полк. Командир: ПОЛЯКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ (29.09.1900, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Нижегородская губерния, губернский город Нижний Новгород - на 05.1945, командующий артиллерией 271 стрелковой Горловской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии, 11 стрелкового Прикарпатского Краснознамённого корпуса, 38 Армии; 9.03.1947, РСФСР, Московская область, город Москва, Главный Военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко; умер, после операции, по поводу тяжёлого заболевания; захоронен: РСФСР, Московская область, город Москва, Введенское кладбище, индивидуальное захоронение), майор (полковник). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GZYzy ; https://clck.ru/3GZYyX ; https://clck.ru/3GZZ3C ; https://clck.ru/3GZZ5Y ); Личная страница на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”: https://www.moypolk.ru/soldier/polyakov-grigoriy-ivanovich-6 ;

Заместитель по политической части (предположительно): КУТЕЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (18.05.1907, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Вятская губерния, губернский город Вятка - 1941, пленён (предположительно); освобождён, направлен в ошсб; на 09.1944, заряжающий миномёта 17 отдельного штурмового стрелкового батальона, 84 стрелкового корпуса, 1 Прибалтийского фронта; 8.10.1945, уволен в запас), батальонный комиссар (капитан). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GdQCW );

Начальник штаба (предположительно): РВАЧЁВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (4.08.1910, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Область Войска Донского, Второго Донского округа, Трёх-Островянский юрт (волость), хутор Вертячий - на 08.1943, командир 3 гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка, 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии, 18 гвардейского корпуса; ?, уволен в запас), майор (гвардии майор). Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/3GdP6C );

121-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион. Командир: НИКИФОРОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ (1903, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Ставропольская губерния, Благодарненский уезд, Александрийская волость, село Александрийское - 06.1941, Белорусская ССР, Брестская область (предположительно); пропал бех вести), капитан (майор). Личная страница на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”: https://clck.ru/3GXmVB );

291-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион.

91-й отдельный разведывательный батальон. Командир: ПАНКРАТОВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ (30.07.1904, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Оренбургская губерния, губернский город Оренбург - 06.1941, Белорусская ССР, Брестская область (предположительно); пропал без вести), капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3GYibC ; https://clck.ru/3GYiZ7 );

1-й отдельный сапёрный батальон.

79-й отдельный батальон связи. Командир: МЕТКАЛОВ ИВАН ЕВСТАФЬЕВИЧ (23.04.1907, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Курская губерния, Обоянский уезд, Казацкая волость, слобода Казацкая - 30.06.1943, Белорусская ССР, Брестская область (предположительно); пропал без вести), капитан. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3GXkjR ; https://clck.ru/3GXkpR );

85-й медико-санитарный батальон.

132-я отдельная рота химзащиты.

85-й автотранспортный батальон.

97-я полевая хлебопекарня. Командир: МОЛОКНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1889, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Олифниковская волость, деревния Олифники - 06.1941, Белорусская ССР, Брестская область (предположительно); пропал без вести), подполковник. Документы (портал “ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945”: https://clck.ru/3GXm4S );

65-я дивизионная ремонтная мастерская.

469-я полевая почтовая станция.

140-я полевая касса Госбанка.

2. Красноармеец ПРОКОШЕВ А. А. в:

- "СПИСКЕ МАРГАРИТЫ КОТИКОВСКОЙ". Полная версия, с дополнениями, на личной странице капитана ГОРБУНОВА И. П. на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/gorbunov-ivan-petrovich-8 Проект "ХЕБЕРТСХАУЗЕН" ("БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://clck.ru/YQBzZ );

- "Списке личного состава 49 стрелковой дивизии, увековеченных на портале “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”. Полная версия, с дополнениями, на личной странице полковника БОЛОТНИКОВА В. П. на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/bolotnikov-vasiliy-pavlovich ;

3. "Список всех шталагов, офлагов и дулагов на территории Рейха и оккупированных Германией стран" ("Благотворительный Фонд развития культуры": https://www.rigacv.lv/salaspils/spisok_lagerei ); "Немецкие лагеря военнопленных во время Второй мировой войны" (Исследовательская работа: Alexander Gfüllner, Aleksander Rostocki, Werner Schwarz; СОЛДАТ.RU: https://www.soldat.ru/force/germany/camp.html/ );

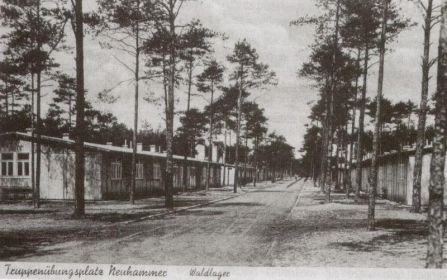

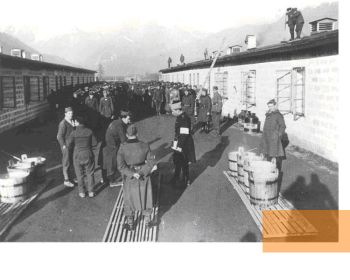

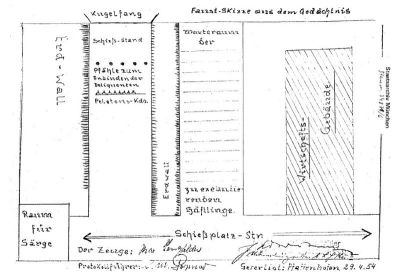

4. Фотографии:

- личная ПРОКОШЕВА А. А. ("ПАМЯТЬ НАРОДА 1941 - 1945": https://clck.ru/32DfuE );

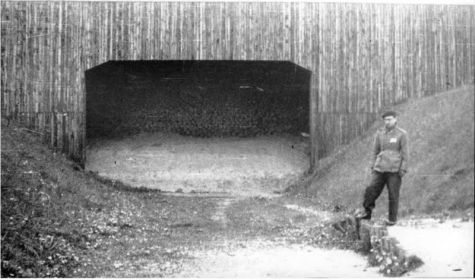

- Stalag VIII E (308): 1 фотография ("КНИГА ПАМЯТИ УКРАИНЫ", ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ 1941 - 1945: https://clck.ru/WyadL); Stalag 308 (VIII E), Neuhammer, Нейхаммер (Свентошув), авт. Орли; 1 фотография: https://clck.ru/WycSf );

- Stalag XVIII C (317) Маркт Понгау ("Gedenkstättenportal": https://clck.ru/32DrsU ); "erinnern.at": https://clck.ru/32DsBR ); (“TRACESOFWAR”: https://clck.ru/32DsU9 );

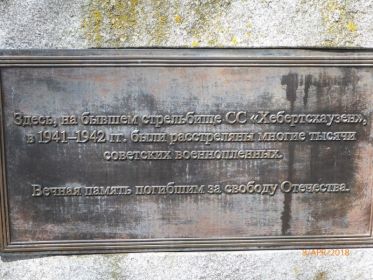

- мемориала "Хебертсхаузен" (стрельбище СС "Хебертсхаузен", Бавария; с портала "Форум Поисковых Движений", Секэй Татьяна Николаевна: https://clck.ru/Q5uA7 ; http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=54083.40 );

- "Стрельбище СС "Хебертсхаузен. Советские военнопленные. Расстрел." (Bundesarchiv; портал "213 стрелковый полк 56 Московской стрелковой дивизии": https://goo.su/sd3T ):

авторское описание: “Позади бетонных ниш, в маленьком помещении, служившем раздевалкой и мертвецкой, приговоренных к расстрелу заставляли догола раздеваться, далее наручниками приковывали к вбитым в землю столбам, находящимися внутри бетонной ниши. По живым мишеням эсэсовцы начинали «учебную стрельбу». Погибших ненадолго складывали в мертвецкой, затем отвозили обратно в лагерь Дахау, где их тела сжигали в крематории.”;

5. Младший лейтенант ТЕМКИН МОИСЕЙ БЕНЬЯМИНОВИЧ (1917 -2006); "Воспоминания узника нацистских концентрационных лагерей" (прим.: избежавший расстрела в т.ч. в офлаге XIII D (62), на полигоне Хебертсхаузен ( http://militera.lib.ru/memo/russian/tyomkin_mv01/text.html ); О полигоне Хебертсхаузен рассказывает следующее:

"Несколько дней нам не давали ни есть, ни даже пить, как вдруг 22-го ноября, камеру открыли и нас выгнали в коридор, где стали строить и выводить во двор тюрьмы. Раскрыли также остальные камеры, и вывели всех во двор. В мыслях пронеслось: вот и конец, сейчас поведут на расстрел.

Когда мы выстроились во дворе, гестаповцы несколько раз всех пересчитали: колонна оказалась приблизительно около 200 человек. Затем открыли ворота, вывели нас на улицу и повели под усиленным конвоем эсэсовцев с овчарками.

Впереди нас двигалась красивая белая лошадь, с повозкой, нагруженной с верхом. Повозка была покрыта красивым черным покрывалом. Наблюдая такую картину, когда впереди колонны идет груженая повозка с красивой лошадью, мелькнула мысль: «А вдруг нас ведут не на расстрел?». Что может быть на повозке? «Голодной куме — хлеб на уме» — гласит пословица; так и мы, голодные, подумали, что, вероятно, на повозке хлеб и нас отправляют куда-нибудь в другую тюрьму. Зачем же нас ведут через весь город — расстрелять могли ведь и в той тюрьме, где мы были раньше.

Нас привели на товарную станцию. На путях стояли два пульмана, а рядом, сопровождавшая нас лошадь с повозкой. Гестаповцы стали кричать: «Рундэ!» — раздевайся по-немецки, но мы не понимали, что при этом надо делать. Мы сняли сначала шинели, у кого они были, потом гимнастерки, а гестаповцы все кричали: «Рундэ!». Мы сняли ботинки, сапоги. После этого гестаповцы стащили покрывало с повозки и начали бросать нам деревянные колодки и рваные шинели образца старой русской армии.

По пять человек, как стояли в строю, стали каждого друг к другу прикреплять, связывая цепями руки. В отверстия цепей вставляли маленькие замочки и закрывали их; пятерку заводили в вагон и ставили к стене. Руки так крепко были стянуты цепью, что стоило первому повернуться, пятый кричал: «Караул!». Цепи въедались в тело. В углу вагона стояла посудина для параши. Когда заполнили, таким образом, вагон до отказа, двери закрыли наглухо на замок. И нас повезли в неизвестном направлении.

Кое-как, немного успокоившись, мы расположились на полу вагона, вернее сели и старались не двигаться, ибо каждое малейшее движение доставляло неимоверную боль от цепей. Везли нас всю ночь, никто не мог сомкнуть глаз.

Когда двери вагона открыли — было утро, времени мы не знали. Зашли гестаповцы, эсэсовцы, сняли цепи с рук и стали выталкивать нас из вагона винтовками, прикладами. Около вагона стояли грузовые автомашины, крытые брезентом, и нас прикладами эсэсовцы начали загонять в них. Машины битком утрамбовали пленными, а эсэсовцы, стоя на подножках, всю дорогу продолжали бить нас прикладами.

Привезли нас на широкий двор, с одной стороны которого большие железные ворота. Напротив ворот — высокая длинная каменная стена, вся забрызганная кровью. С обеих сторон двора — насыпь высотой 3-4 метра, на ней стоят эсэсовцы с винтовками и пулеметами.

Во дворе также много эсэсовцев и гестаповцев в военной и гражданской одежде, в шубах — было очень холодно, мороз. Прохаживались какие-то люди в белых халатах и длинных черных рукавицах.

Гестаповцы через переводчика дали команду всем раздеться догола и построиться по пять человек в ряд. Все разделись и голые стали по пять человек в ряд, лицом к воротам. Эсэсовцы и гестаповцы в гражданской одежде подходили к каждому, спрашивали его фамилию, что-то отмечали в списке и отправляли большинство становиться к воротам также по пять человек в ряд, а некоторых — отправляли стоять к стене в одну шеренгу, лицом к воротам.

Я стоял приблизительно посередине строя и ждал своей очереди. Я всегда старался становиться посередине, чтобы успеть осмотреться. То, что здесь будут расстреливать, всем было ясно. Мозг работал напряженно. Большинство пленных ставили к воротам, небольшое количество — отправляли к стене. Логично было думать, что вероятнее всего, будут расстреливать тех, которых направляют к стене, т.к. их было меньшинство.

Невозможно было предположить, что будут расстреливать большинство пленных, находящихся у ворот. И вот я стал обдумывать возможность, когда подойдет мой черед, как-то перебежать и стать в строй к воротам, что конечно, было неосуществимо. Но мне так хотелось.

Подошла моя очередь, меня покрутили вокруг, что-то отметили в списке и направили — к стене. Стоял я голый, дрожа от холода и страха, посматривал по сторонам и все думал, думал.

Эсэсовцы, которые находились на насыпи, показывали нам пальцами вверх и говорили: «Ин гимель! — В небеса!».

Потом еще нескольких человек поставили рядом со мной, и один из гестаповцев дал команду: «Гинуг! — Хватит!». Нам всем, кто стоял у стены, приказали собрать со двора разбросанную одежду, свалить ее в машину, и самим сесть туда же. Мы забросили одежду, голые сели в машину и поехали. Везли недолго, и машина остановилась около какого-то барака. Нас прикладами вытолкали из автомобиля и завели в какое-то машинное отделение. Здесь было жарко. Мы стояли промерзшие и отогревались, не понимая, что же с нами в машинном отделении будут делать, какую казнь нам фашисты придумали. Нас было 23 человека, отобранных из всей партии — около 200 человек, которых привезли из Хаммельбурга. В машинном отделении перед нами стоял молодой эсэсовец и какой-то человек в полосатой одежде с овчаркой. В дверях стоял еще один человек в такой же одежде и тоже наблюдал за нами. Спустя некоторое время эсэсовец приказал: «Юдэ, хенде хох! — Евреи, поднимите руки!»

После того, как гестапо меня арестовало и установило, что я — еврей, я перестал это скрывать, так как был совершенно уверен, что среди нас есть еще пленные, подобные мне, и поднял руку.

Но оказалось, что руку поднял только я один. Эсэсовец очень удивился и спросил: «Юдэ, как ты сюда попал?». Я остолбенел: в чем же дело, здесь какая-то ошибка?! И главное, я совершил эту большую непоправимую ошибку именно сейчас, только что. Но дело было уже сделано. Как потом оказалось, я сюда попал совершенно случайно — гестаповцы, видимо, в спешке что-то перепутали, когда меня определили в эту группу — сюда отбирали только русских...";

6. Стрелковый полигон Хебертсхаузен:

- СПИСОК МАРГАРИТЫ КОТИКОВСКОЙ ( https://clck.ru/Q5pQv );

- полигон Хебертсхаузен ("ВИКИПЕДИЯ": https://clck.ru/Q5tVB );

- стрельбище СС "Хебертсхаузен" ( https://clck.ru/Q5tcC );

- "Передан гестапо" ( https://zem-nn.ru/?p=8117 );

7. Информация о плене и обстоятельствах гибели:

- Stalag VIII E (308) Нойхаммер (Neuhammer); “ВИКИПЕДИЯ”: https://clck.ru/WoBUQ ):

"Шталаг VIII E (308), полное наименование Kriegsgefangenen Mannsschtatsstammlager, июнь 1941 − апрель 1942) — немецкий лагерь для военнопленных времён Второй мировой войны. Располагался в городке Нойхаммер (нем. Neuhammer am Queis), после второй мировой город вошёл в состав Польши и получил название Свентошув.

"История. Лагерь был построен в сентябре 1939 года. Вначале в нём размещались польские военнопленные. В мае 1940 года к ним присоединились французские военнопленные. В 1941 году они были переведены в другие лагеря.

Шталаг 308 (VIII E) Нойхаммер упоминается в оперативном приказе № 9 начальника гестапо и СД от 21 июля 1941 года в перечне лагерей для деятельности айнзатцкоманд СС на территории Германии. Выявление и отбор «нежелательных русских» проводился полицейским управлением г. Бреслау, и «неблагонадёжные» переводились в концлагеря Гросс-Розен и Аушвиц (Освенцим). По воспоминаниям узников лагеря, уже с сентября 1941 года по ночам было очень холодно.

Спасаясь от холода, заключённые пытались спрятаться в единственном здании на обнесённой колючей проволокой открытой территории содержания военнопленных — бетонной уборной. В помещение уборной набивалось всего несколько десятков пленных, буквально «как сельди в бочке», которые из-за невероятной тесноты могли находиться там лишь стоя и в таком положении спали, согревая друг друга. Из-за тесноты было сложно упасть, но были и те, кто по тем или иным причинам всё же падал (от общей слабости или стискивания толпой), но это была верная смерть. Несмотря на это, места на ночь в уборной захватывались ещё днём.

Остальным приходилось выкапывать на территории ямы в земле на 2−3 человека, чтобы можно было сидеть в них, прижавшись друг к другу, и накрывались шинелями или пальто (у кого было). Однако, почти ежедневно администрация лагеря устраивала «развлечения»: охранники перебрасывали руками через колючую проволоку в толпу голодных людей брюкву, бывшую практически единственным питанием. Причём, подобная «раздача пищи» осуществлялась всякий раз в разных местах и в разное время. Потерявшие от голода и холода разум тысячи людей метались по лагерю от одного места переброса к другому, набрасываясь на брюкву. При этом очень много ям, в которых сидели укрывавшиеся от холода люди, в таких случаях затаптывались обезумевшей толпой узников и сидевшие в ямах погибали. При этом на месте различных заторов и падения брюквы образовывались трудновообразимые свалки людей, которые, в том числе, пытались отбить друг у друга пищу, после чего на этих местах оставались десятки трупов и сотни покалеченных, а бугристые от ям участки местности превращались в ровные поля с торчавшими из ям вверх руками, ногами, туловищами тех, кто не успевал выбраться из ям и был в них затоптан. Несмотря на это, холод всё равно заставлял людей откапывать себе новые ямы. Среди заключённых ходили слухи о людоедстве.

По другим воспоминаниям, в октябре 1941 в лагере кормили один раз в сутки супом из брюквы и шпината с неочищенной картошкой и 150 граммов хлеба. Несмотря на это, каждое утро на фургонах вывозили по 200 человек мертвецов. Советская армия освободила лагерь 15 февраля 1945 года.

На памятном камне написано, что в шталаге 308 погибло 20 000 пленных русских солдат, а, по свидетельству очевидцев, более 50 000 пленных красноармейцев.";

- Stalag XVIII C (317) Маркт Понгау (Markt Pongau); "Русская народная линия": https://clck.ru/32Dra4 ):

"История. ..Зримым признаком войны для жителей австрийского городка Санкт-Иоганн, переименованного национал-социалистским режимом в Маркт Понгау, стал лагерь военнопленных под официальным обозначением ШТАЛАГ XVIII C (317). Наименование этого «основного лагеря» для рядового состава содержит номер оборонного округа XVII, охватывавшего Форарльберг, Тироль, Зальцбург, Каринтию и Штирию, а также название «Маркт Понгау». Позднее был добавлен новый порядковый номер «317».

Их разместили в здании начальной школы и использовали на общественных работах и в крестьянских хозяйствах.

На заседании местного совета 25 марта 1941 года бургомистр Ганс Каппахер (Hans Kappacher) впервые сообщил о намеченном строительстве лагеря на 8-10 тысяч военнопленных и около тысячи человек охраны.

Уже в июне 1941 года, когда французские пленные из Бретани еще достраивали лагерь, он уже фактически начал функционировать. С августа 1941 года стали прибывать французы из ШТАЛАГа «Шпитталь-на-Драве» (STALAG Spittal an der Drau), а также недавно попавшие в плен сербы. Бóльшая часть лагеря была готова ещё до зимы 1941 года.

Лагерный комплекс состоял из так называемого «Северного лагеря», в котором были помещены почти исключительно лишь советские пленные, и «Южного лагеря», где содержались французы, сербы, с 1942 года - бельгийцы, а с 1943 года - англичане и итальянцы.

Бараки были построены различными предприятиями из Санкт-Иоганна, а также силами уже интернированных пленных. В сентябре 1941 года строительство было завершено, и в лагере разместили более 10 000 человек. Большая часть интернированных использовалась на работах за пределами лагеря.

«Южный лагерь» находился на левом берегу реки Зальцах, напротив того места, где сейчас находится казарма «Кробатин» (Александр фон Кробатин - фельдмаршал Австро-Венгрии, 1849-1933 - прим. пер.). «Северный лагерь» занимал восемь гектаров в районе Айнёден (Einöden) рядом с хутором Альтахгут (семья Фишбахер), севернее так называемого моста «Шёрг», от Райнерхофа до бывшей фирмы Бауманн (Baumann). В каждом лагере находилось от 25 до 30 бараков длиной от 45 до 50 метров, построенных по стандартам Вермахта. Поскольку скоро места в бараках стало уже не хватать, для размещения заключённых использовались также палатки.

В сентябре 1941 года в Санкт-Иоганне находились уже более 10000 военнопленных. В то время, как летом заключённые использовались только для строительства самого лагеря, с сентября почти все они посылались «службой занятости ШТАЛАГа XVII» на работы за его пределами.

За работу военнопленные получали 70 рейхспфеннигов в день. Охрана, около 1000 человек, размещалась в казарме на противоположном берегу Зальцаха.

В лагерях были хозяйственные постройки, мастерские, а также лазареты, которые в апреле 1944 года были объединены в один в Северном лагере.

Как вспоминает Йозеф Хёллер, бывший в 1941 году учеником столяра и строивший бараки вместе с 7 французскими военнопленными, каждый барак разделялся на две равные части коридором, в каждом конце которого находился туалет сельского типа; туалетов было недостаточно для такого количества заключённых, так же, как умывален и мест для сна. Поэтому заключённым приказали вырыть перед их бараками десятиметровые траншеи, снабжённые колышками с укреплённой на них жердью, такие сооружения служили в качестве туалетов.

Из-за постоянного переполнения лагеря многих заключённых размещали в палатках, в том числе и зимой. Гигиенические условия многократно подвергались критике Международного комитета Красного Креста (МККК). Так, например, заключённые карцеров могли пользоваться туалетом лишь в течение тех двух часов, во время которых им ежедневно было разрешено покидать камеры. Кроме того, заключённые карцеров получали лишь половину рациона, а время ежедневной прогулки было сокращено до 15 минут.

Дисциплина поддерживалась собственной лагерной полицией, которую формировали из заключённых-добровольцев, вооружая их палками и выдавая двойной пищевой рацион.

Но главная причина рвения, которое проявляли привлеченные к охране военнопленные, заключалась в другом. Если лагерное начальство обнаруживало недостаточное усердие своих добровольных помощников, то их отправляли обратно в общие бараки. А там предателей ждала смерть в выгребной яме. Существовали разные способы казни предателей. В Бухенвальде, например, во время медицинского осмотра приговоренных к смерти предателей заражали туберкулезом или делали им смертельную инъекцию воздуха в вену. - Прим. Ред.)

Один лагерь - две системы:

Южный или «Французский лагерь»: Две части лагеря фундаментально различались во всем. Заключенные Южного лагеря получали почту и пакеты от Красного Креста.

На территории лагеря находилась часовня, в которой регулярно проходили богослужения. Также имелась инфраструктура для организации досуга заключённых. В театральной комнате организовывались концерты, а позже здесь крутили фильмы. Ещё одно очень важное дополнение - спортивная площадка.

Кроме всего прочего, эта часть лагеря регулярно посещалась представителями международного комитета Красного Креста и контролировалась швейцарской Государственной протекционной комиссией (комиссией по надзору за соблюдением Женевской конвенции). Этот механизм контроля был в некоторой степени эффективным потому, что немецкое командование в случаях заявления претензий или критики со стороны вышеуказанных организаций должно было опасаться, что режим содержания немецких солдат в лагерях противника также ухудшится.

Быстрее и лучше других организовались французские военнопленные. Уже в ноябре 1941 года вышла первая лагерная газета «Шталаг XVIII C говорит с вами» («Le Stalag XVIII C vous parle»).

При участии театра «Две Маски» («Theatre des Deux Masques») и оркестра «Orchestre des Сanards Tyroliens» осуществлялись театральные постановки и концерты. Некоторое время в южном лагере даже имелось два кинопроектора для демонстрации кинофильмов. Много священнослужителей, часть из которых и сами были военнопленными, заботилось о религиозных нуждах пленных. В день французского национального праздника сквозь лагерные стены во всеуслышание звучала Марсельеза, звуки которой доносились и до ушей местного населения.

Среди французских пленных существовал и «Кружок Петэна», основанный в мае 1942 года и названный так по имени французского генерала-коллаборациониста Петэна. С одной стороны, эта группировка была для немцев вполне желаемым инструментом коллаборационизма, однако, с другой стороны, под прикрытием этого кружка стало возможным беспрепятственное общение с заключёнными других лагерей.

У английских и американских военнопленных, которые начали поступать в лагерь только с 1943 года - и частью лишь на короткое время - ШТАЛАГ «Маркт Понгау» пользовался очень плохой репутацией. Эти пленные были помещены в бараки в южной части Северного лагеря.

Британцы были отделены от представителей других национальностей забором. Их тёплая дополнительная одежда была полностью изъята. Ни занятий спортом, ни религиозных обрядов британцам не полагалось. Условия их содержания улучшились только с 1944 года, когда руководство лагерем перешло к новому коменданту полковнику Перенсу (Oberst Pehrens).

Лагерный рассказ об одном из американских пленных. Американский солдат, сержант Джордж Линч (George Lynch). Он был захвачен в немецкий плен 24 января 1945 года около французского города Колмар. Линчу предстояло пройти долгий путь. Ему пришлось идти до самой Австрии через снег глубиной выше колен.

«Если кто-то падал, его тут же пристреливали, - рассказал Линч, который после войны служил в полиции еще 31 год. - Я видел, как многих убили». У Линча есть что вспомнить о трёх с половиной годах Второй Мировой войны, проведённых в Европе и в Африке. Одно из самых неприятных воспоминаний - лагерь военнопленных в австрийском городе Маркт Понгау. Линч был захвачен в плен в январе. Когда его доставили в лагерь стояла лютая зима, стекол в окнах не было. «Мы жили, как в холодильнике, снег задувало прямо через окна». Шесть поленьев в день и тонкие одеяла не могли достаточно согреть заключенных, чтобы использовать тепло собственных тел, спали по четверо на одних нарах. Еда, по словам Линча, была ужасна. Пять месяцев они жили на жидком ячменном супе и хлебе из опилок, иногда перепадала обугленная картофелина. Из-за истощения Линч заболел желтухой - болезнью, которая поражает печень; его кожа, глаза и моча сильно пожелтели. После освобождения в течение нескольких месяцев его регулярно мучила рвота, и питаться он мог лишь понемногу.

Точно так же, как Линч, страдали все остальные заключенные: 5000 англичан, 5000 русских, 500 американцев. Когда пришла свобода, некоторые из них умерли от того, что позволили себе наесться до отвала: измученный голодом организм не справлялся с таким количеством пищи. Линч не попал в их число. Когда его освободили, он весил чуть более 98 фунтов (44 кг). В 1942 году, когда он только начал свою службу в учебном центре в Кэмп Уолтерсе, штат Техас, он весил 154 фунта (почти 70 кг, 1 фунт = 453 г).

Рассказ британского военнопленного. Британский пехотинец Гарольд Падфилд, попавший в плен 20 сентября 1944 года в бою за мост в голландском Арнеме и отправленный после этого в ШТАЛАГ «Маркт Понгау» так описывает лагерную жизнь: «Лагерь был большой, но он был разделён по национальностям: на британцев, поляков, индийцев и русских. Наш анклав был довольно мал. Забор по периметру был под током высокого напряжения, и было две сторожевых башни с прожекторами, освещавшими прогулочный дворик. В бараке размером 75 на 10 ярдов (примерно 70 на 9 метров, 1 ярд = 0.91 м) стояли двухэтажные нары и жили 200 заключенных.

Воду для питья и помывки брали из колодца. Отхожее место находилось на прогулочном дворике. Это была глубокая канава длинной в 15 ярдов (около 14 метров), вдоль канавы была перекинута жердь с подпорками внизу, на этой жердочке надо было сидеть, другая жердь была перекинута чуть выше - чтобы опираться на нее спиной и не грохнуться вниз. Над этим сооружением была гофрированная крыша, а по бокам - тонкие стеночки. На остальной части двора можно было гулять по кругу диаметром в 100 ярдов (около 90 метров). Обычно мы ходили кругами около часа, по двое или трое, и так три-четыре раза в день.

Советские военнопленные в «Русском лагере». После нападения Вермахта на Советский Союз 22 июня 1941 года, уже в начале ноября в Санкт-Иоганн начали прибывать первые эшелоны с русскими военнопленными. Сначала военнопленные были помещены в палаточный лагерь.

Многие из их товарищей по несчастью не пережили многонедельные переходы и переезды с восточного фронта в Понгау в открытых вагонах для скота и в товарных вагонах. Те, кому всё-таки удалось живыми добраться до Санкт-Иоганна, прибыли в лагерь полностью истощенными и, частью, тяжелобольными. От 30 до 40 процентов прибывших этими первыми эшелонами военнопленных не смогли пережить первую ночь в лагере. Ежедневно запряженные лошадьми повозки везли тела русских пленных через городок в братскую могилу на городском кладбище. Когда места в этой братской могиле стало не хватать для большого количества умерших, ШТАЛАГ получил от местной общины разрешение использовать площади в районе Фишбахгрунда.

Наряду с инфекционными заболеваниями - такими, как тиф - причиной массовой смертности было ещё и истощение.

Французский военнопленный Луи Пишеро (Luis Pichereau) вспоминает: «Каждый день от истощения и различных заболеваний умирало до 40 русских. Русских военнопленных также ежедневно расстреливали».

Очевидец Алоиз Штадлер описывает катастрофическую ситуацию с питанием советских военнопленных: «Часто русские вынуждены были есть траву и червей», - и: «Русских пленных также ежедневно расстреливали».7 Когда русские военнопленные покидали лагерь для работ за его пределами, голод заставлял их выкапывать корни растений и есть их. [8].

Зальцбургский журналист Франц Янишек, которому во время войны довелось часто ездить по железнодорожному маршруту между Шварцахом и Зальцбургом, вспоминает:

- ... С прибытием в Санкт-Иоганн для военнопленных начиналась настоящая трагедия: изнывающие от жажды, испепелённые душевно они с трудом тащились к уже ставшей ледяной воде реки Зальцах и пили её. Следствием этого была эпидемия дизентерии с бесчисленными мёртвыми, которых закапывали в братской могиле без регистрации...

Списки прибывших были сделаны уже позже; из них следовало, что в лагере Санкт-Иоганна в Понгау более 3700 несчастных умерли буквально от истощения. Имеющий глаза, чтобы видеть - причём именно в тот момент, когда поезд проезжал мимо этого лагеря - не мог не заметить, что за забором не было ни одной травинки …

Русские военнопленные были полностью беззащитны перед разразившейся зимой 1941/42 годов. В северном лагере у русских были худшие условия содержания, чем у представителей других национальностей. Они не получали ни почты, ни посылок от Красного Креста, с помощью которых пленные из других стран могли хоть как-то улучшить свой рацион. Одновременно и по этим же причинам массовая гибель имела место и в других лагерях Немецкого Рейха. Только лишь с конца октября 1944 года условия содержания русских заключенных стали такими же, как и у пленных из других стран.

Причиной этому были не столько гуманистические соображения, сколько растущий дефицит рабочей силы, требующий широкого использования русских военнопленных. Из-за потерь на фронтах дефицит рабочей силы не мог быть восполнен возвращающимися демобилизованными немецкими солдатами.

(Давайте, однако, также вспомним, где на момент конца октября 1944 года находилась неудержимо наступающая Советская Армия - 29 октября 1944 года началась Будапештская операция войск 2-го Украинского фронта - и спросим себя, а только ли растущий дефицит рабочей являлся силы единственной причиной улучшения содержания советских военнопленных в нацистских лагерях? - Прим. пер.)

Бывший советский военнопленный Дмитрий Борисович Ломоносов вспоминает:

- В таких лагерях, где жестоко истязали советских военнопленных, где тысячи из них умирали от голода, ран и болезней, заключенные из других стран пили пиво, занимались художественной самодеятельностью и не голодали. Иногда такое соседство разделялось только колючей проволокой. Наблюдая жизнь товарищей по несчастью из стран-союзников, мы невольно задавали себе только один вопрос: «Почему?».

Истоки политики уничтожения, направленной против русских пленных. Если искать объяснение «особому обращению» с советскими пленными, то найти их можно, в первую очередь, в национал-социалистической расовой идеологии. По представлениям этой идеологии существовала иерархия более и менее полноценных народов.

Для этого была выработана даже хитроумная шкала ценности. На вершину этой иерархии военнопленных были помещены британцы, позже к ним присоединили также американцев. Гитлер долгое время видел в них своих «естественных» союзников. Кроме того, много немецких солдат находилось в британских и американских руках. Менее ценную группу представляли собой французы и бельгийцы, ступенью ниже помещались греки и сербы. До поступления советских пленных поляки были на самой нижней ступени этой иерархии. Интернированным итальянским военным также отказывали в проверках Международным комитетом Красного Креста (МККК) и комиссями государств-посредников. Но настоящими лагерями смерти стали ШТАЛАГи для советских солдат. Украинцам же, однако, предоставлялись определенные льготы.

(В войне все средства хороши и не бывает мелочей: вот и советских солдат, разделяли, стараясь взрастить чувства национальной розни и ненависти даже за колючей проволокой лагерной ограды. - Прим. пер.).

Постепенная потеря человеческого облика. В течение многих лет националистически-расовые лозунги нацистов распространялись механизмом их пропаганды. Следствием этого было размывание, опускание психологического барьера у населения и у солдат в смысле их отношения к так называемым «унтерменшам» (недолюдям).

Историк Кристиан Штрайт в своей новаторской работе «Они нам не товарищи...» констатирует: «Советские военнопленные были наряду с евреями той группой жертв, которая претерпела в национал-социалистической Германии наихудшую судьбу».

От общего количества примерно в 5,7 млн. красноармейцев, которые были взяты в плен вермахтом во время Второй мировой войны, к концу войны в немецких лагерях находилось всего лишь 930000 человек. Историческая наука оценивает количество погибших примерно в 3,3 млн. человек (57,5%). Для сравнения: из 232000 британских и американских солдат в плену умерли «лишь» 8348 человек (3,5%). Похоронная статистика «Маркта Понгау» подтверждает эту драматическую картину:

Количество похороненных в Санкт-Иоганне военнопленных по государственной принадлежности:

СССР - 3709;

Югославия - 51;

Франция - 15;

Остальные - 7.";

- Stalag XVIII B Вагна (Wagna); "Авиация СГВ: https://goo.su/JdNvIV :

"История. Переехав из города Spittal действует в Wagna с октября 1942 года по январь 1943 года.

С января по февраль 1943 года как лагерь Stalag XVIIIA/Z

C февраля 1943 года все военнопленные передаются в Stalag XVIIIA.";

8. СПИСОК СОВЕТСКИХ СОЛДАТ, СЕРЖАНТОВ, ОФИЦЕРОВ, РАССТРЕЛЯННЫХ ФАШИСТСКИМИ СНАЙПЕРАМИ, ИЗ ШКОЛЫ СНАЙПЕРОВ, НА УЧЕБНОМ СТРЕЛКОВОМ ПОЛИГОНЕ СС ПОД Г. ХЕБЕРТСХАУЗЕН, БАВАРИЯ, ГЕРМАНИЯ (МАРГАРИТЫ КОТИКОВСКОЙ).

Капитан КОТИКОВСКАЯ МАРГАРИТА БОРИСОВНА (1919, Украинская ССР, Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, г. Первомайск - 15.02.2011, ФРГ, Бавария, г. Мюнхен), еврейка. Военный следователь Военной прокуратуры 21 стрелковой дивизии войск НКВД. ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА на портале "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": https://www.moypolk.ru/soldier/kotikovskaya-margarita-borisovna

СПИСОК МАРГАРИТЫ КОТИКОВСКОЙ.

Презентационный ролик.

Документальные и научно-популярные фильмы.

http://www.davidoffp...=catalog&pid=21

«СПИСОК МАРГАРИТЫ» - телевизионный документальный фильм – 40 мин., 2008 г.

Фильм рассказывает о безымянных могилах советских военнопленных расстрелянных фашистскими снайперами в годы войны на территории Германии. Школа снайперов под Хеберцхаузеном, Бавария.

В фашистской школе снайперов СС отрабатывали свою меткость те, кто отправлялся на Восточный фронт. Высокую эффективность обеспечивала особенная организация учебного процесса - живые мишени. Военнопленные с Восточного фронта сначала поступали в ближайший концлагерь Дахау, а потом их привозили на стрельбище. «В учебных целях» здесь были расстреляны тысячи. Тела хоронили рядом. Расстрелянные советские солдаты и офицеры не имели имен и фамилий.

После войны братская могила на стрельбище была забыта на 50 лет.

Но в 1995-м история с фашистскими учебными расстрелами открылась заново. Поле под Хеберцхаузеном стало знаменито на всю Германию - благодаря усилиям Маргариты Борисовны Котиковской.

И ее многолетний труд все-таки даром не пропал. Памятник со списком был поставлен правительством Германии на бывшем стрельбище фашистской школы снайперов, списком из русских фамилий - списком Маргариты.

Сама Котиковская, по иронии судьбы, была увековечена еще при жизни в знаменитом памятнике скульптора Аникушина на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге «900 дней, 900 ночей».

ПРОСМОТРЕТЬ ВИДЕОФИЛЬМ

http://www.intv.ru/v...?film_id=130481

Название: Список Маргариты

Категория: Жанровое видео

Жанр: Документальный, Отечественный

Год: 2008

Теги: документальный

Описание:

Выпущено: Россия

Режиссер: Майя Данилевская

Ушла из жизни Маргарита Котиковская, посвятившая свою жизнь розыску и увековечению памяти неизвестных жертв германского фашизма

15 Февраля 2011 г. 15:10

В Мюнхене на 92- м году жизни скончалась Маргарита Борисовна Котиковская - ветеран и инвалид Великой Отечественной войны, полковник милиции в отставке, говорится в сообщении Международного комитета гражданской дипломатии, Международного фонда гуманитарных инициатив, Германо-Российского Центра гражданской дипломатии в Берлине.

Находясь в последние годы в Германии, она сумела установить имена сотен советских солдат и офицеров, замученных, расстрелянных в Дахау и других лагерях смерти. Благодаря собранным ею документам родственники многих погибших воинов перестали терзаться неведением о судьбе своих близких, узнали о местах их последнего успокоения, а ныне живущие и будущие поколения получили новое предупреждение об угрозе фашизма, которая отнюдь не ушла в прошлое.

Долгие годы установлением имен расстрелянных в Дахау советских военнопленных занималась Котиковская Маргарита Борисовна. Благодаря её стараниям были установлены сотни фамилий, записанных на мемориале. О её поиске был снят фильм по заказу телеканала "Звезда" - "Список Маргариты".

Неоднократно эти списки передавались ею в разные организации. Но с 1995 года мне неизвестен ни один факт публикации этих списков в России.

Список советских солдат и офицеров, отправленных в лагерь СС Дахау с октября 1941 по апрель 1942, найденных по записям в немецкой учётной документации на советских военнопленных, Книгам Памяти и списку Бродского Е. А.

http://samlib.ru/c/c...kldahau41.shtml

Мемориал Хебертсхаузен

DSC_0216.JPG 100,37К 1 скачиваний 20150903_144302.jpg 721К 1 скачиваний 20150903_144837.jpg 190,74К 0 скачиваний

DSC_0222.JPG 85,43К 0 скачиваний DSC_0239.JPG 117,72К 0 скачиваний DSC_0251.JPG 120,77К 0 скачиваний

DSC_0233.JPG 197,52К 0 скачиваний DSC_0234.JPG 156,84К 0 скачиваний

DSC_0240.JPG 178,86К 0 скачиваний

Судьбы советских военнопленных в концентрационном лагере Дахау.

В статье предлагается реконструкция отдельных событий и процессов в период с 1941 по 1945 гг., позволяющих восстановить общую картину судеб советских военнопленных в концлагере Дахау. Излагается исторический контекст, предопределивший попадание советских военнопленных в Дахау. Дается описание специфических условий, в которых пришлось оказаться советским узникам. Особое место уделяется массовым расстрельным процессам, проходившим как на территории самого Дахау, так и на полигоне Хебертсхаузен. В статье названы некоторые имена погибших советских солдат и офицеров, а также кратко изложены обстоятельства их пребывания в концлагере. Упоминаются значимые имена и события, связанные с трагической страницей истории немецких концлагерей, а также кратко освещаются основные результаты современных археологических исследований на территории Хебертсхаузена.