(Дубровин)

НИКОЛАЙ

ФЕДОРОВИЧ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

ИСТОРИЯ СОЛДАТА.

В первые же дни войны Плотников Николай пошёл в военкомат, чтобы записаться добровольцем на фронт. Его направили в учебный отряд Черноморского флота, а после короткого обучения послали служить на крейсер «Ворошилов».

Плотников Николай Федорович, который быстро разбирался в технике, сразу вызвал у товарищей уважение своей добросовестностью и обязательностью. Заметили его и командиры.

Как писал в своих мемуарах вице-адмирал Пётр Васильевич Уваров, который служил во время войны старпомом на «Ворошилове»: «Пройти службу на крейсере для моряка означает освоить всю энциклопедию морских наук». Вот такую энциклопедию и освоил матрос Плотников.

Великую отечественную войну он встретил на крейсере в составе отряда лёгких сил Черноморского флота. Крейсер «Ворошилов» принял активное участие в обороне Севастополя. Он совершал рейды и обстреливал скопления немецких войск.

В конце сентября 1941 года крейсер, на котором он служил, был перебазирован в Новороссийск. В ноябре корабль подвергся нападению немецкой авиации и получил значительные повреждения. После этого крейсер был отбуксирован для ремонта в Поти. В марте 1942 года «Ворошилов» вернулся в строй.

В конце марте они обстреливали позиции немецких войск в феодосийском заливе, выпустил 190 снарядов главного калибра.

В мае он участвует в переброске бригады морской пехоты в Севастополь.

Награжден медалью "За оборону Севастополя"

С декабря 1942 года по январь 1943 года «Ворошилов» находился на ремонте.

В феврале 1943 крейсер обстреливал немецкие войска в районе Новороссийска, выпустил 240 снарядов главного калибра.

В ходе боев с противником получило большое развитие взаимодействие сухопутных войск с кораблями Черноморского флота. Корабли прикрывали сухопутные войска с флангов, поддерживали оборону и атаки огнем корабельной и береговой артиллерии, осуществляли противодесантные мероприятия. Кроме того они сыграли большую роль в доставке подкреплений и эвакуации раненых.

Награжден медалью «За оборону Кавказа»

17 февраля крейсер перешел из Поти в Батуми. После гибели 6 октября 1943 года от ударов немецкой авиации лидера "Харьков" и эсминцев "Беспощадный" и "Способный". Ставка Верховного Главнокомандования использование без ее ведома эсминцев и более крупных кораблей на Черном море запретила.

При подготовке десанта к захвату румынского флота потребовались специалисты знающие устройство кораблей. По этому на кораблях, которые в данный момент были не задействованы в операции, были отобраны добровольцы.

Так , Плотников Николай Федорович, со своей группой был переведен на эскадренный эсминец «ЖЕЛЕЗНЯКОВ» который был задействован в данной операции. На нем они изучали устройство эсминцев, расположение всех механизмов и основных узлов. Чтобы даже в полной темноте и задымленности на корабле попасть в тот отсек, который было необходимо захватить.

Он принимает участие в Констанцском оперативном десанте советского Черноморского флота в ходе Ясско-Кишиневской операции Великой Отечественной войны, с целью занятия главной румынской военно-морской базы.

Всего в порту Констанцы, 29-30 августа 1944 года, были заняты советскими моряками 4 эсминца, 1 миноносец, 2 румынские подводные лодки, 4 малые итальянские подводные лодки, 1 плавбаза, 7 минных заградителей, несколько тральщиков и катеров.

После захвата румынского эсминца «МАРЕШТИ» и обучения личный состав своего отделения работе на захваченном оборудовании, он обеспечил безопасность перевода корабля в советскую базу.

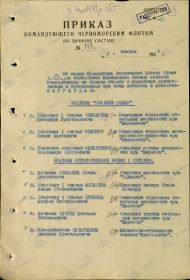

Награжден Орденом «Красной звезды»

И дальше продолжил службу в качестве командира отделения на эсминце «Марешти» который вошел в состав Черноморского флота под названием «ЛОВКИЙ».

Награжден медалью «За победу над Германией»

Был демобилизован в 1947году, с Потийской военно-морской базы (г. Поти).

Боевой путь

БОЕВОЙ ПУТЬ ПЛОТНИКОВА Н.Ф.

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ.

КРЕЙСЕР «ВОРОШИЛОВ» 1941-1944года.

Оборона Севастополя

Доставка из Батуми в Севастополь 9-й бригады морской пехоты

Битва за Кавказ.

ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ «ЖЕЛЕЗНЯКОВ» 1944год.

Констанцский десант.

ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ «ЛОВКИЙ» («МАРЕШТИ») 1944-1947года.

Воспоминания

вице-адмирал Пётр Васильевич Уваров

КРЕЙСЕР «ВОРОШИЛОВ».

Водоизмещение: 7 756 т.

Размеры: длина - 191,4 м, ширина - 17,7 м, осадка - 7,2 м.

Скорость хода максимальная: 36 узлов.

Дальность плавания: 3680 миль при 15 узлах.

Силовая установка: 2 турбозубчатых агрегата мощностью 122500 л.с.

Бронирование: бортовой пояс - 50 мм, палуба, боковые стенки и крыши башен - 50 мм, стенки боевой рубки - 150 мм, крыша боевой рубки - 100 мм.

Вооружение:

артиллерийское: 3х3 180-мм орудий МК-3-180, 6 100-мм орудий Б-34, 9 45-мм орудий 21-К, 4 12,7-мм пулемета ДШК

минно-торпедное: 2х3 торпедных аппарата 1-Н, 164 мины, 50 глубинных бомб

авиационное: 1 самолет Бе-2, 1 катапульта ЗК-1а.

Экипаж: 881 чел.

15 октября 1935 года, на стапеле № 1 завода № 198 имени А.Марти в Николаеве заложили "заказ № 297" - крейсер "Ворошилов". Спущен на воду он был 28 июня 1937-го. Стапельные работы длились 20 месяцев, и еще 30 месяцев корабль достраивался на плаву. Поскольку на "Ворошилов" устанавливались механизмы только отечественного производства, многие фундаменты под них пришлось переделывать. Кроме того, на крейсер не были своевременно поставлены ПУС ГК "Молния", МПУАЗО "Горизонт" и СПН, а также 180-мм башни.

4 декабря 1939 года корабль был предъявлен на испытания, которые закончились 27 мая следующего года. На ходовых испытаниях в апреле крейсер развил максимальную скорость 36,72 узла при мощности механизмов 122 500 л.с. 20 июня, "Ворошилов" вступил в состав ЧФ. Общие недостатки, отмеченные госкомиссией при приемке кораблей: громоздкость и сложность эксплуатации испарителей, применение для заливки вкладышей дейдвудных подшипников баббита вместо привычного бакаута, отсутствие защиты от магнитных мин, размещение 100-мм орудий с открытыми щитами, неудачная конструкция самолето-барказных кранов и бензохранилища, отсутствие деревянного покрытия палубы.

Корабль на практике имел небольшой дифферент на нос, колебавшийся в пределах 0,5-1,5 м в зависимости от наличия запасов (по мере расхода топлива он увеличивался). Для корпуса была применена сталь двух марок: для связей, обеспечивающих общую прочность (в наружной обшивке и во втором дне, в главных переборках, в верхней палубе и ее наборе и других конструкциях - марганцовистая сталь, для оконечностей и второстепенных конструкций - обыкновенная углеродистая (сталь 3). Непотопляемость обеспечивалась наличием 19 главных водонепроницаемых отсеков и отсутствием дверей или каких-либо лазов в главных водонепроницаемых переборках под нижней (броневой) палубой. Корабль держался на плаву при затоплении трех любых отсеков.

Броневая защита корабля состояла из бортового броневого пояса гомогенной брони толщиной 50 мм, шириной 3,4 м (с погружением в воду на 1,3 м). Вместе с броневыми траверзами на 61-м и 219-м шп. и броневой (нижней) палубой также толщиной 50 мм этот пояс образовывал 121-м цитадель (64,5% длины корпуса). Под ее защитой находились главные механизмы, агрегаты и центральные посты управления артиллерией, энергоустановкой, штурманский пост, погреба боезапаса. Броней 50-150 мм защищалась также боевая рубка, башни главного калибра, рулевое и румпельное отделения (20 мм), а также посты наводки торпедных аппаратов (14 мм), КДП главного калибра (8 мм), стабилизированные посты наводки и щиты 100-мм орудий (7 мм). Конструктивная противоминная защита проектом не предусматривалась, хотя каким-то ее подобием можно считать двойное дно на протяжении 61-224-го шп., а также продольные переборки, образующие коридоры электропроводов в районе машинно-котельных отделений и другие бортовые отсеки ниже ватерлинии.

После вступления в строй крейсер "Ворошилов" вошел в состав ОЛС ЧФ в качестве флагманского корабля, на нем держал свой флаг контр-адмирал Т.А.Новиков. Корабль отрабатывал задачи боевой подготовки, как одиночные, так и в составе отряда. С 14 по 20 июня 1941 года участвовал в больших учениях флота, проводимых совместно с войсками Одесского военного округа. К началу войны крейсер прошел 16 892 мили за 1494 ходовых часа.

Уже 23 июня 1941 года Верховное Главнокомандование поставило перед черноморцами задачу ударами авиации и набеговыми действиями кораблей разрушить портовые сооружения и уничтожить запасы нефти в главной базе противника - Констанце. Решение этой задачи Военный совет флота возложил на ОЛС. Артиллерийский удар по Констанце должна была наносить ударная группа - лидеры "Москва" и "Харьков", в группу корабельной поддержки вошли крейсер "Ворошилов", эсминцы "Сообразительный" и "Смышленый". Операцией руководил командир Отряда легких сил контр-адмирал Т.А.Новиков (флаг на "Ворошилове"). В случае встречи "Москвы" и "Харькова" с миноносцами противника ей надлежало отходить к группе корабельной поддержки, которая должна была маневрировать в 50 милях восточнее Констанцы.

"Ворошилов" вышел из Севастополя 25 июня 1941 года в 22.41, на 2,5 часа позже лидеров. В темноте, в условиях радиомолчания, корабли потеряли друг друга, и всю ночь крейсер шел один, без охранения. "Смышленый" на Инкерманском фарватере зацепил параваном за грунт и так долго разбирался в случившемся, что до 3.00 не мог выйти за минное заграждение и встретил крейсер лишь утром, в 7.25, когда тот уже возвращался в Севастополь. "Ворошилов" и "Сообразительный" в 0.33 вышли за минное заграждение, и крейсер развил скорость 28 узлов. Эсминец в темноте отстал от флагмана и догнал его только на рассвете. При подходе к Констанце лидеры из-за большой скорости хода потеряли параваны.

В 5.02 26 июня ударная группа на скорости 28 узлов открыла огонь по порту. Румынские эсминцы и другие цели были плохо различимы в дымке на фоне берега, наши же корабли четко вырисовывались на светлом горизонте. По ним открыли огонь румынские корабли и береговая батарея; в воздух были подняты самолеты. В 5.10, выпустив 350 130-мм снарядов, лидеры легли на курс отхода и увеличили скорость до 30 узлов.

В 5.21 мощный подводный взрыв разломил корпус лидера "Москва" на две части. Через несколько минут "Харьков" был накрыт залпом 280-мм береговой батареи. От сотрясений вышел из строя главный котел и скорость упала до 6 узлов. Тяжелые снаряды ложились в 5- 7 кбт от кормы, в это же время лидер атаковали бомбардировщики противника. В 5.36 с "Харькова" отправили радиограмму командиру Отряда легких сил: "Обстрелял нефтебаки, нуждаюсь помощи".

Крейсер в это время, находясь в 50 милях от Констанцы, маневрировал противолодочным зигзагом на скорости 27-30 узлов. Т.А.Новиков приказал командиру эсминца "Сообразительный" немедленно следовать к лидеру. В 5.50 командир отряда получил с "Харькова" вторую радиограмму, но она оказалась искаженной, и о гибели "Москвы" Новиков узнал только в Севастополе. В 6.12 он обратился к команду¬ющему флотом с просьбой выслать для прикрытия "Москвы" и "Харькова" авиацию. В ответ поступило приказание: "Ворошилову" отходить полным ходом в Севастополь. Возвращавшийся в главную базу крейсер был встречен тральщиками, в охранение его вступили эсминцы "Беспощадный" и "Бодрый", с воздуха прикрывали истребители. В 13.41 26 июня он вошел в Севастополь.

Здесь стоит отметить, что первая боевая операция ЧФ была спланирована штабом поспешно, без учета мнения командования эскадрой и ОЛС, и имела ряд существенных недоработок. Группа прикрытия намного превосходила по артиллерийскому вооружению и ударную группу, и потенциального противника (4 румынских эсминца). Но в то же время непонятно, какую поддержку могли оказать лидерам корабли поддержки, находясь от них на расстоянии 50 миль - ведь крейсер мог преодолеть этот путь лишь за 1,5 часа при скорости 32 узла. Когда же эта поддержка потребовалась, крейсер по приказу командования флотом полным ходом пошел в главную базу, хотя ему реально ни корабли, ни авиация врага не угрожали.

Почти три месяца крейсер простоял в главной базе у Угольной пристани, а затем у пристани Совторгфлота. Экипаж занимался учениями и тренировками, дважды корабль выходил на рейд.

В середине сентября в связи с сосредоточением крупных сил немецко-фашистской пехоты и техники на подступах к Перекопу Военный совет ЧФ принял решение нанести по ним удар с моря, из Каркинитского залива, используя дальнобойные 180-мм орудия новых крейсеров. Крейсеру "Ворошилов» был отдан приказ обстрелять скопления противника в Алексеевке, Хорлы и Скадовске. Задача осложнялась тем, что стрельба должна была производиться в светлое время суток, и, кроме того, штаб флота не мог выделить ни одного эсминца для сопровождения крейсера. Весь расчет строился на внезапности удара.

В 5.00 19 сентября "Ворошилов" вышел в море, по фарватеру № 5 в своем минном заграждении он шел с параванами 20-узловым ходом. Выйдя за границы минного поля, крейсер убрал параваны и развил скорость 30 узлов, идя противолодочным зигзагом. С воздуха его прикрывали истребители. В 8.40 крейсер обогнул м.Тарханкут. Получив данные от самолета-корректировщика МБР-2, он в 10.20 лег на боевой курс и в 10.30 открыл огонь по д. Алексеевка с дистанции 200 кбт, имея под килем минимально возможную глубину и ход 6 узлов. После второго залпа самолет-корректировщик показал накрытие, и крейсер сразу же начал стрельбу на поражение. В 10.58 огонь был перенесен на порт Хорлы (с дистанции 148 кбт). В 11.20 крейсер лег на новый галс и в 11.34 открыл огонь по Скадовску с дистанции 101 кбт. Самолет, у которого кончалось горючее, улетел, а "Ворошилов" продолжил стрельбу по видимым целям - скоплению войск и элеватору. В 11.50 он закончил стрельбу, и на 32-узловой скорости лег на курс отхода. Всего крейсер израсходовал 148 снарядов 180-мм калибра, результатом этого обстрела стали большие пожары. Получив сообщение об обнаруженной подводной лодке в районе фарватера № 4, корабль обогнул опасный район и вошел в главную базу по фарватеру № 2, с юга. В 19.25 он вернулся в Севастополь. Противник противодействия операции не оказал.

24-25 сентября крейсер в сопровождении эсминца "Смышленый" перебазировался из Севастополя в Новороссийск, где длительное время стоял у Элеваторной пристани. Несмотря на то, что немецкие воздушные разведчики постоянно появлялись над портом, место стоянки "Ворошилов" не менял.

2 ноября с 9.30 до 20.00 корабль подвергся нескольким налетам немецких пикировщиков. Отражая их атаки, зенитчики крейсера израсходовали 233 100-мм, 204 45-мм, 117 37-мм снарядов и 769 12,7-мм патронов. Во время первого налета в 9.36 три Ю-88 с высоты 800 м сбросили 10-12 бомб, из которых две (весом по 250 кг) попали в крейсер. Первая пробила верхнюю, нижнюю палубы и платформу в районе 233-го шп. с правого борта и, пронизав обшивку, взорвалась в воде, на 4 м ниже ватерлинии. Взрывом разрушило наружные листы выкружки мортиры правого гребного вала, переборки между погребом 3-й башни и левым коридором вала, между коффердамом и правым коридором, между 9-м креповым отсеком и кладовой провизии. Поступившая через пробоину площадью 8 м2 вода затопила артиллерийский погреб 3-й башни и минно-торпедные погреба, оба коридора гребных валов, 9-й креновой отсек, кладовую провизии, помещения кормовой рефрижераторной машины и коффердам. В настиле верхней палубы осталось отверстие диаметром 200 мм.

Вторая бомба прошила две палубы в районе 273-го шп. в 1,2 м от правого борта и, ударившись о броневой скос румпельного отделения, взорвалась в шкиперской кладовой, образовав надводную пробоину площадью 16-18 м2. Через пробоину в броневой защите румпельного отделения площадью 2,5 м2 внутрь корпуса корабля хлынула вода. От взрыва верхняя палуба между 262-м и 286-м шп. вспучилась на высоту 1,8 м и образовалась поперечная трещина от борта до борта шириной до 300 мм. Возник крен 2,5° на правый борт. Было повреждено рулевое управление, руль заклинило в положении 20-25° лево на борт. Погас свет, в кубрике № 11 начался пожар. Пожар в погребе 3-й башни, к счастью, погасила вода, поступившая через пробоину. Кроме того, вода начала просачиваться в рулевое отделение, кормовой гиропост, кормовое МО и подбашенные отсеки.

Аварийные группы крейсера сумели быстро локализовать распространение воды по кораблю и погасить загоревшиеся в кубрике окраску переборок и личные вещи краснофлотцев. Корабль принял в кормовые помещения 660 т воды. Для ликвидации дифферента было принято еще 220 т воды в дифферентные отсеки № 1 и 2 и бензохранилище. Экипаж начал готовить корабль к переходу в Поти для ремонта. Водолазы осмотрели винты и руль и не обнаружили повреждений. Линии валов также оказались неповрежденными. При запуске электронасоса в рулевом отделении выяснилось, что он не создает давление и рулевая машина не работает. Второй насос находился в затопленном румпельном отделении.

Следовать своим ходом в Поти с огромными пробоинами и неработающей рулевой машиной корабль не мог, и для его буксировки был выделен крейсер "Красный Кавказ". В 19.00 портовые буксиры повели "Ворошилов" из Новороссийска на рейд. В тот момент, когда корабль проходил ворота порта, начался очередной налет - немецкие самолеты сбрасывали на парашютах мины. Одна из них пролетела над кораблем и упала за воротами порта рядом с фарватером. Крейсер зенитный огонь не открывал.

"Ворошилов" был взят на буксир "Красным Кавказом", и в 1.00 3 ноября корабли начали движение. Поврежденный крейсер все время стремился катиться влево. Тогда левую машину застопорили, а правой дали "задний ход" (30 об/мин). Скорость буксировки не превышала 3-4 узлов. К утру 4 ноября машинистам, работавшим почти сутки в затопленном румпельном отделении в легководолазных костюмах, удалось переключить масляные гидравлические магистрали и поставить перо руля в нейтральное положение, а затем перейти на ручное управление. Отдав буксир, "Ворошилов" пошел далее своим ходом, развивая до 20 узлов. При изменении курса скорость снижалась, и руль перекладывался вручную усилиями 12 человек. В 15.00 4 ноября "Ворошилов" ошвартовался у 13-го причала Поти.

Ремонт корабля выполнял завод № 201, применив впервые на флоте специально построенный кессон - так называемый бездоковый метод. 18 марта 1942-го крейсер вступил в строй.

На следующий день в 12.00 "Ворошилов" снялся со швартовов и на буксире вышел из Поти. В 12.55 он отдал буксир и вместе с эсминцем "Свободный" 26-узловым ходом направился в Феодосийский залив для обстрела позиций противника. В 2.05 ночи крейсер лег на боевой курс и снизил скорость до 12 узлов. В 2.12 с дистанции 147 кбт он открыл огонь по селу Аржиголь; в 2.22 перенес огонь на Большие Камыши (дистанция 132 кбт), а в 2.32 - на Владиславовку (188 кбт). В 3.39 крейсер лег на новый курс и с дистанции 146 кбт обстрелял селение Малые Камыши. По четырем целям было выпущено 190 снарядов главного калибра, стрельба велась по площадям. В 4.30 к "Ворошилову" присоединился "Свободный", корабли развили скорость 26 узлов и в 11.30 вошли в Туапсе.

2 апреля 1942 года в 19.30 крейсер вместе с лидером "Ташкент" вышел из Новороссийска для обстрела противника в Феодосийском заливе. Корабли сначала шли на запад, а в полночь повернули на север. 3 апреля в 1.03 крейсер лег на боевой курс, снизив скорость до 12 узлов. В 1.14 с дистанции 191 кбт он открыл огонь по Владиславовке, выпустив за 10 минут 79 снарядов. В 1.27 крейсер начал отход, соединился с "Ташкентом" и в 9.30 ошвартовался у Элеваторной пристани Новороссийска.

10 апреля десять самолетов Ю-88 сбросили на порт до 50 крупных фугасных бомб. От их осколков в корпусе крейсера появилось множество мелких пробоин, имелись убитые и раненые. Поэтому 11 апреля корабль перешел в Батуми.

8 мая началось наступление немецких войск на Керченский полуостров. Командующий Северо-Кавказским направлением маршал Советского Союза С.М.Буденный поставил перед флотом задачу - выделить корабли для обстрела войск противника.

В ночь на 10-е крейсер "Ворошилов" и лидеры "Ташкент" и "Харьков" обстреляли район Таш-Алчин. В светлое время суток они отошли в район дневного маневрирования, а в ночь на 11 мая повторили обстрел. Стрельба велась в темное время суток по площадям, и ее эффективность, видимо, была невысокой.

19 мая командир ОЛС получил от командующего флотом приказ доставить из Батуми в Севастополь 9-ю бригаду морской пехоты, использовав для ее перевозки крейсер "Ворошилов" и эсминцы "Сообразительный" и "Свободный". Приказ предусматривал приход кораблей в главную базу около часа ночи, разгрузку в течение полутора часов и выход в обратный рейс не позже 3.00, а также движение в море на большой скорости. В Стрелецкой бухте, на случай тумана, в готовности к встрече кораблей стояли тральщики и сторожевые катера. На крейсер погрузили 36 орудий, 12 минометов, автомашины, обоз, 280 т грузов и 2485 бойцов и офицеров, а на эсминцы - по 300 бойцов и 30 т груза.

27 мая в 1.45 корабли вышли из Батуми. На крейсере находился командир отряда контр-адмирал Н.Е.Басистый. Корабли должны были следовать 22-узловым ходом на запад южной частью моря; перед наступлением темноты тех же суток повернуть от анатолийского побережья на север и, увеличив ход до 30 узлов, к полуночи прибыть в Севастополь; по входному фарватеру главной базы идти 18-узловым ходом, а за кромкой минного поля - 30-узловым. Около 19 часов немецкие самолеты-разведчики обнаружили отряд, и через 20 минут "Ворошилов" с большой высоты был атакован тремя бомбардировщиками. Своевременно открытый зенитный огонь и маневр на уклонение позволили избежать попаданий. В 20.16 три бомбардировщика пытались выйти в атаку со стороны заходящего солнца, но корабли повернули на контркурс и сбили расчеты летчиков - бомбы упали за кормой. В 20.43 появились семь немецких торпедоносцев; они разделились на две группы, но и на этот раз умелый маневр кораблей свел на нет усилия противника. Торпеды, сброшенные первой парой, прошли мимо крейсера. Так же успешно был отражен второй, а в 20.51 - и третий авианалеты. На подходе к боновому заграждению Севастопольской бухты на "Ворошилова" вновь напал самолет-торпедоносец. Сброшенная им торпеда взорвалась на берегу в районе Херсонесского музея. В 21.30 корабли прибыли в Севастополь. Крейсер ошвартовался к Угольной пристани, носом на выход. На нем были приготовлены специальные лотки для выгрузки боеприпасов: с левого борта - на причал, а с правого - на поданную баржу. Орудия, автомашины, походные кухни сгружали по сходням и корабельными стрелами, и краном. Для приема раненых дополнительно развернули медицинские и операционные пункты. Выгрузка заняла полтора часа.

Взяв на борт 406 раненых, корабль вышел из Севастопольской бухты в 3.00, эсминцы несколько раньше. В 8.17 на корабли с высоты 3500 м сбросил четыре бомбы Хе-111. Они упали в 50 м от кормы "Свободного". Через 4 часа корабли атаковали две группы торпедоносцев. По четыре самолета устремились с траверзных курсовых углов, одновременно с кормы на высоте 3500 м шли три бомбардировщика. Эсминцы, находившиеся в 12 кбт на траверзах крейсера, встретили неприятеля мощным зенитным огнем и заставили его сбросить торпеды далеко от "Ворошилова". Но одной атакующей паре удалось обойти "Сообразительный" и прорваться к крейсеру. Командир корабля Ф.С.Марков поворотом на контркурс уклонился от двух сброшенных торпед. В ходе боя корабли сбили два Хе-111, причем один из них был уничтожен огнем главного калибра крейсера, с использованием ночного визира 1-Н.

Пока отряд дошел до Туапсе, его еще шесть раз безуспешно атаковали одиночные самолеты и небольшие группы бомбардировщиков. Во время этого похода у "Ворошилова" вышла из строя турбина высокого давления ГТЗА правого борта и, прибыв в базу, он встал на ремонт, а уже 24 июля вышел в море для боевых учений и испытаний турбин.

Награжден медалью "За оборону Севастополя"

19 ноября 1942 года Нарком ВМФ Н.Г.Кузнецов потребовал подготовить несколько групп надводных кораблей для набеговых действий на удаленных морских коммуникациях противника у западного побережья Черного моря. Получив такое указание, штаб эскадры разработал план операции. Первому отряду, в который включили "Ворошилов", лидер "Харьков" и эсминец "Сообразительный", предстояло действовать в районе порта Сулина. При этом крейсер утром 1 дека¬ря должен был с дистанции 180 кбт обстрелять Сулину (расход боезапаса - 400 180-мм снарядов), эсминец - разрушить радиостанцию на острове Фидониси (Змеиный) и подавить расположенную на материковом побережье батарею. Лидер должен был совместно с "Сообразительным" осмотреть остров с востока и севера, а затем, действуя самостоятельно, произвести поиск плавсредств противника у румынского побережья и, если позволит обстановка, обстрелять порт Бургас.

Второй отряд, состоявший из эсминцев "Беспощадный" и "Бойкий" под командованием капитана 2 ранга П.А.Мельникова, должен был произвести поиск судов противника между мысами Калиакра и Шаблер, а затем обстрелять порт Мангалия. Действиями отрядов руководил командующий эскадрой вице-адмирал Л.А.Владимирский (флаг на "Ворошилове"). На основе данных подводных лодок, действовавших в районе предстоящего маневрирования крейсера, штаб флота сделал вывод, что мины в этом районе отсутствуют.

Первый отряд 29 ноября в 17.25 вышел из Батуми и 18-узловым ходом направился к западному побережью. В 5.00 1 декабря корабли поставили параваны, а в 7.28 открылся остров Фидониси. В 7.46 "Сообразительный" начал его обстрел; минутой позже с дистанции 40 кбт на скорости 8 узлов открыл огонь "Ворошилов". Крейсер стрелял главным калибром (трехорудийными залпами) и 100-мм батареей правого борта. Неприятель противодействия не оказывал.

В 7.58 обстрел был прекращен, израсходовано 46 180-мм и 57 100-мм снарядов. В 7.57 сигнальщик крейсера доложил: "Перископ слева сорок пять градусов", и корабль резко отвернул влево. Хотя быстро выяснилось, что за "перископ" приняли низко погрузившуюся веху, строй кораблей сбился.

Через 10-11 минут "Сообразительный", державшийся примерно в 4 кбт по курсовому углу 10-15°, подсек правым параваном мину и тотчас дал сигнал на крейсер. Командующий эскадрой Л.А.Владимирский, получив это донесение, посчитал, что существование минных заграждений в 23 милях от Сулины маловероятно. Кроме того, он видел успешное применение параванов на эсминце. Выход задним ходом из минированного района привел бы к перепутыванию параванов, их пришлось бы менять и, следовательно, задержаться в условиях светлого времени и хорошей видимости вблизи берегов противника. Вероятность встретить мины в других районах была не меньшей, а обнаружение одной мины еще не давало оснований для отказа от обстрела порта. Поэтому командующий эскадрой решил продолжать движение прежним курсом со скоростью хода 12 узлов.

Однако в 8.06 в параване крейсера по правому борту неожиданно взорвалась мина (в районе 83-90-го шп., в 15-20 м от борта). Взрывом корабль подбросило, столб воды поднялся выше КДП, в дымовые трубы и вентиляционные шахты попала большая масса воды. Погас свет, вышел из строя носовой гирокомпас, два лага, телеграфы, телефон, с поста бомбометания выбросило за борт шесть бомб Б-1. Вследствие повреждения питательных насосов первого, второго и третьего котельных отделений, а также большого количества воды, попавшей в первую трубу при взрыве мины, сел пар, ход сразу упал до 5- 6 узлов. Командир тотчас попытался дать задний ход. Но турбины могли обеспечить только 60 об/мин, что не могло даже погасить инерцию движения корабля. Считая, что движение задним ходом после погашения инерции сопряжено с риском повредить или даже потерять его кормовую оконечность (так как, следуя назад, вновь пришлось бы пересекать линию минных заграждений), командующий эскадрой немедленно распорядился дать передний ход, полагая, что повреждение носовой части крейсера менее опасно, чем кормы.

Приказ был выполнен. Но через минуту, в 8.07 последовал еще более мощный взрыв с левого борта в районе 83-90-го шп., в 10-15 м от борта. Крейсер вновь подбросило. Но он уже начал развивать ход и в дальнейшем, описав пологую циркуляцию влево, вышел из опасного района.

Оказавшись на минном поле, крейсер и эсминец повторили ошибку кораблей, действовавших в аналогичных условиях в начале войны. После подсечения мины по наставлениям следовало выходить задним ходом, ни в коем случае не отклоняясь от первоначального курса. "Сообразительный" при развороте на минном поле подвергался большой опасности. "Ворошилов», получив сигнал с эсминца, на какое-то время застопорил ход, а затем продолжил движение вперед. Но параваны на малом ходу не подсекали мины, а подтягивали их к борту. Кроме того, немцы в якорных минах применяли гофрированные трубки, которые не перерезались резаком паравана.

В результате взрыва двух мин в корпусе "Ворошилова" в районе 83-93-го шпангоутов обоих бортов разошлись швы и вылетело множество заклепок. Оказалась затопленной большая часть нефтяных цистерн и креновых отсеков. Вода стала поступать также в первый подбашенный и второй дифферентный отсеки. Электротелеграфы, центральные автоматы стрельбы, стабилизированные посты наводки, освещение и телефонная связь вышли из строя. Нефтяные насосы во всех котельных отделениях, кроме кормового, остановились. Получили различные повреждения пожарная, маслоохладительная и санитарная магистрали, лопасти крылаток котельных турбовентиляторов, сами же вентиляторы оказались сдвинутыми с фундаментов. Была повреждена кирпичная кладка у четырех котлов. Разбились отражатели боевых прожекторов; пострадала и осветительная арматура. Вышла из строя артиллерийская оптика, были сорваны со своих мест агрегаты радиостанций и аппаратура радиоцентра, крейсер лишился радиосвязи.

К счастью, личный состав крейсера потерь не имел. Экипаж "Ворошилова" сразу же приступил к устранению повреждений. Уже через минуту после второго взрыва было восстановлено освещение, а еще через две - работали котлы, в 8.20 корабль смог развивать ход 30 узлов. Электротелеграфы, освещение, телефонная связь начали действовать спустя 10-15 минут. Для восстановления радиоаппаратуры потребовалось 20 минут. Через 40-45 минут аварийные партии предотвратили распространение воды по кораблю и полностью приостановили ее поступление из-за борта.

Крейсер и эсминец, прервав операцию, направились в базу. Лидер "Харьков" в 7.48 отделился от отряда, обстрелял северную часть острова, а затем пошел к Бургасу. После подрыва крейсера он получил приказ возвращаться, в 8.58 повернул на курс отхода и в 16.00 присоединился к крейсеру и эсминцу.

2 декабря в 10.25 сигнальщик "Ворошилова" обнаружил самолет типа "Гамбург" (По всей вероятности - гидросамолет "Хейнкель-115") - 100-мм орудия выпустили по нему 14 снарядов. В 11.30 крейсер прибыл в Поти и ошвартовался у причала № 3. За 67 ч 32 мин он прошел 1271,1 мили.

10 декабря "Ворошилов" встал на завод № 201 в ремонт, продлившийся до 30 января 1943-го. При ремонте корпуса использовался тот же кессон, который был изготовлен для него в конце 1941-го.

27 января 1943 года Черноморская группа войск совместно с флотом начали наступательную операцию по освобождению Но¬вороссийска и Таманского полуострова. В числе других перед ЧФ была поставлена задача огнем корабельной артиллерии содействовать частям 47-й армии в прорыве обороны противника на участке гора Колдун - цементные заводы. Для этого был выделен отряд огневого содействия в составе крейсера "Ворошилов" и эсминцев "Бойкий", "Беспощадный" и "Сообразительный".

В 18.10 31 января крейсер вместе с эсминцами вышел из Поти под флагом командующего эскадрой Л.А.Владимирского. Отряд лег на курс 315° и развил скорость 28 узлов. Перед выходом в море на корабли выдали ко¬ординаты объектов удара. Стрельбу должны были обеспечивать корректировочные посты и самолеты. К 4 часам 1 февраля, как и было предусмотрено планом, корабли подошли к побережью северо-западнее Геленджика. Для уточнения кораблями своего местоположения относительно позиций советских войск гидрографы флота в заранее установленных точках на берегу разожгли несколько костров. По этим ориентирам штурманы кораблей выдали исходные данные для расчета стрельбы. "Ворошилов», не установивший надежной радиосвязи с береговым корректировочным постом, был вынужден стрелять по площадям. Корабли уменьшили скорость до 12 узлов и легли на боевой курс, параллельно береговой черте.

В 4.30 с дистанции 125- 130 кбт они открыли огонь. В этот момент для облегчения наводки орудий и повышения точности стрельбы ряд целей был освещен светящимися авиабомбами, сброшенными с самолетов МБР-2. В 5.11 артиллерийский налет закончился. Крейсер израсходовал 240 180-мм снарядов. Корабли отошли от берега, увеличили скорость до 26 узлов и в 15.40 благополучно вернулись в Поти. В результате этой операции было уничтожено около 50 дотов и дзотов, разрушено большое количество блиндажей, траншей и ходов сообщения. Зарегистрировано 8 больших пожаров и взрывов, предположительно, складов боеприпасов. Противник понес значительные потери в живой силе. Стрельба крейсера и эсминцев получила высокую оценку командования фронтом.

Награжден медалью «За оборону Кавказа»

17 февраля крейсер перешел из Поти в Батуми. После гибели 6 октября 1943 года от ударов немецкой авиации лидера "Харьков" и эсминцев "Беспощадный" и "Способный". Ставка Верховного Главнокомандования использование без ее ведома эсминцев и более крупных кораблей на Черном море запретила.

С 22 июня 1941 по 1 января 1944 года крейсер "Ворошилов» за 1097,5 ходового часа прошел 7645 миль, стоянка с прогретыми машинами составила 848 ч, стоянка с дежурным главным котлом - 5180 ч. Расход топлива - 21 326т.

18 августа 1944 года "Ворошилов" перебазировался в Новороссийск, а 5 ноября в составе эскадры ЧФ под флагом командующего эскадрой вице-адмирала Н.Е.Басистого совершил переход из Новороссийска в Севастополь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1945 года "За отличное выполнение боевых заданий командования, мужество и героизм личного состава, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками", крейсер "Ворошилов" был награжден орденом Красного Знамени.

Констанцский десант 29-30 августа 1944 года - оперативный десант советского Черноморского флота в ходе Ясско-Кишиневской операции Великой Отечественной войны, с целью занятия главной румынской военно-морской базы.

План и подготовка операции

В главной военно-морской базе Румынии Констанца в ходе Великой Отечественной войны базировался не только румынский флот, но и германские и итальянские ВМС на Чёрном море. Расположение Констанцы позволяло её силам контролировать северную часть Чёрного моря. Поэтому в ходе войны Констанца многократно подвергалась ударам советского флота и авиации, а в начавшейся 20 августа 1944 года Ясско-Кишиневской наступательной операции была одной из главных целей наступления войск 3-го Украинского фронта (командующий Маршал Советского Союза Толбухин Ф. И.). Успешное развитие операции и победа Августовского восстания в Бухаресте позволили командованию советского Черноморского флота самостоятельно провести операцию по захвату Констанцы.

28 августа 1944 года командующему румынским флотом адмиралу Мэчеларцу через пленного румынского офицера был передан ультиматум— весь флот перевести в Сулину и передать советскому командованию, немецкие экипажи— арестовать и также передать советскому командованию. В 12 часов 45 минут следующего дня, 29 августа, был получен ответ о согласии на советские условия. Там же извещалось, что немецкие корабли покинули Констанцу. Командующий Черноморским флотом адмирал Ф.С.Октябрьский решил срочно занять Констанцу.

Были срочно собраны 30 торпедных катеров и 6 катеров малый охотник, которые к вечеру вышли двумя отрядами из дельты Дуная к Констанце, имея на борту около 800 солдат и офицеров 143-го и 384-го отдельных батальонов морской пехоты. Действия десанта

29 августа 1944 года в 19 часов 55 минут на озере Зюджал близ Констанцы приводнились несколько советских гидросамолётов, высадившие посадочный десант. В 4 часа утра 30 сентября прибыл первый отряд советских катеров с десантом. Он был встречен на подходе румынским катером и на него была пересажена часть группы сапёров, разминировавшей проход в порт через минные поля для советских кораблей. В 6 часов 10 минут утра благополучно прибыл второй отряд десанта. Были без сопротивления со стороны румын заняты штабы румынского флота и военно-морской базы, её важнейшие объекты. Ввиду отсутствия сопротивления и того, что Румыния объявила войну Германии, румынские экипажи занятых кораблей были распущены по домам.

Всего в порту Констанцы были заняты советскими моряками 4 эсминца, 1 миноносец, 2 румынские подводные лодки, 4 малые итальянские подводные лодки, 1 плавбаза, 7 минных заградителей, несколько тральщиков и катеров.

В ночь на 31 августа в гавань скрытно проникла немецкая подводная лодка, выпустившая 2 торпеды: первая подожгла топливный причал, вторая потопила румынский транспорт.

Награжден Орденом «Красной звезды»

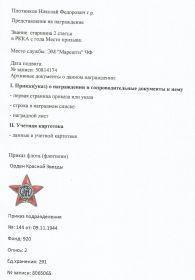

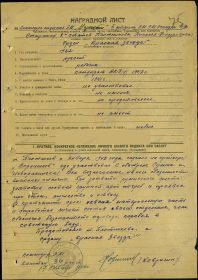

Тов. ПЛОНИКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ с января 1942г служит на крейсере «ВОРОШИЛОВ» где участвовал в обстреле Сулима и Новороссийска. Все возлагаемые на него обязанности выполнял отлично.

При захвате румынского флота захватил со своей группой арт. погреб и проявил при этом мужество и отвагу.

В кратчайший срок освоил материальную часть (румынского эсминца «МАРЕШТИ») и обучил личный состав своего отделения, чем обеспечил безопасность перевода корабля в советскую базу.

Представлен к награждению орденом «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».

Командир эскадренного миноносца «Железняков».

Капитан 3 ранга Ковригин.

17 октября 1944года

Награжден медалью «За победу над Германией»

И дальше продолжил службу в качестве командира отделения на эсминце «Марешти» который вошел в состав Черноморского флота под названием «ЛОВКИЙ».