Николай

Васильевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Николай Васильевич Петухов родился в многодетной крестьянской семье в селе Завидово Завидовской волости Клинского уезда Московской губернии (теперь – Тверская область) в 1907 году. С 11 лет трудился. Окончил Московский областной педагогический институт в 1936 году. Член ВКП (б) с 1929 года. К началу Великой Отечественной войны – директор общеобразовательной школы. В РККА призван в сентябре 1941 года Ухтомским РВК Московской области.

Боевой путь

В РККА призван в сентябре 1941 года Ухтомским РВК Московской области.

В августе 1942 года в звании политрука в составе 1 батальона 1083 стрелкового полка 312 стрелковой дивизии участвовал в наступательных боях на Калининском фронте в районе сел Княжьи Горы и Погорелое Городище Калининской (теперь -- Тверской) области.

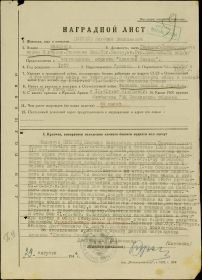

15 августа 1942 года в составе 1 батальона 1083 стрелкового полка участвовал в операции по ликвидации вражеских ДЗОТов. С группой бойцов уничтожил их гранатами, что позволило части продолжить наступление.

21 августа 1942 года участвовал в наступательной операции в районе кирпичного завода на подступах к районному центру Смоленской области – Карманово. Вместе с бойцами батальона ворвался в траншеи неприятеля, где завязалась рукопашная схватка, во время которой Николай Васильевич Петухов получил тяжелое ранение грудной клетки.

Лечение проходил в военном госпитале в Перми, где оказался без документов. Вспомнить свое имя, номер части, адрес родных не мог ввиду потери памяти. Семья Николая Васильевича долгое время ничего не знала о его судьбе. Жена, Вера Васильевна Надежина, получила в сентябре 1942 года извещение о том, что в бою под Карманово ее муж пропал без вести. Лишь спустя год к Николаю Васильевичу вернулась память. Выписавшись из госпиталя и демобилизовавшись ввиду инвалидности, он в 1944 году вернулся в Москву.

Воспоминания

Михаил Александрович Петухов, внук

Мой дед, Николай Васильевич Петухов, никогда не говорил о войне. Не то что это была запретная тема, просто не говорил, и все. А я не спрашивал — не хотел. Я видел, как дед замирает, когда по телевизору идет фильм о войне. Я, совсем еще сопливый, понимал, что он не смотрит кино — просто сидит перед ящиком и думает о своем, что-то там вспоминает.

То, что он воевал, я, конечно, знал — к его парадному пиджаку был привинчен орден Красной Звезды, а когда мы ходили купаться на реку, я видел на дедовой спине глубокую синюшную борозду, от правого плеча к пояснице. А еще каждый год 21 августа к нам раза два, а то и три за день приезжала неотложка — у деда прихватывало сердце. Пока врачи мерили давление, делали деду уколы, бабушка тихонько вздыхала: «Ранило его в этот день в сорок втором. Под Карманово». Это все «военные» воспоминания моего детства.

Прошло много лет, дед умер, и тут неожиданно разговорилась бабушка. От нее я и узнал эту историю.

В сентябре сорок второго моя бабушка получила извещение о том, что ее муж пропал без вести в бою за кирпичный завод в селе Карманово Смоленской области. Бумага эта была сродни «похоронке» — что дед объявится, никто не надеялся, вернее, почти никто. Бабушка с моим шестилетним отцом жила в подмосковном поселке Перово Поле — учительствовала, сажала картошку, меняла вещи на продукты. Обыкновенная вдовья доля. Но в сорок четвертом из пермского госпиталя на адрес школы, где бабушка преподавала, пришло письмо. Писала медсестра — дескать, лежит у них политрук с осколочным ранением. Документов нет, ни имени своего, ни фамилии не помнит. При нем лишь фотокарточка, женщина с мальчиком на руках. Политрук сказал, что это жена Вера и сын Шурик. Еще через полгода вспомнил, что до войны Вера учила детей в подмосковном поселке Перово Поле. Медсестра стала писать в перовские школы и вот — нашла-таки Веру. Бабушка помчалась в Пермь и через несколько недель вернулась оттуда с мужем. «Ехали домой, — рассказывала она, — а я почему-то даже не о том, как на ноги его ставить, думала, а вспоминала, как Шурик не позволил мне костюм отца на рынок отнести. Уперся. Не дам, говорит, и все тут. Вернется папа — в чем ходить станет?»

О том, как он не дал поменять костюм моего деда на хлеб, отец мне никогда не рассказывал. Он тоже ничего и никогда не рассказывал о войне, хотя ни шрама, ни ордена у него не было.

После войны

Несмотря на инвалидность II группы, Николай Васильевич долгие годы работал на различных партийных и советских должностях. Удостоен многих правительственных наград, в том числе – Ордена Ленина, Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Отечественной войны.

Вышел на пенсию в 1970 году.

Умер в Москве в 1990 году, похоронен в родном селе Завидово.