Николай

Иванович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

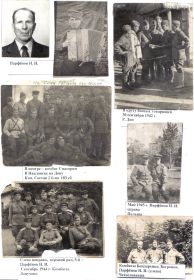

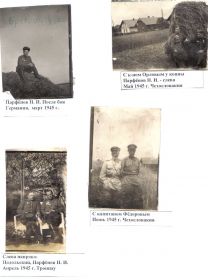

Парфёнов Николай Иванович родился 19 декабря 1912 г. на Южном Урале в семье рабочего Кусинского чугунно-литейного завода. Здесь учился до войны и работал на заводе и в городском кинотеатре, потом - редактором Чесменской районной газеты.«В ряды Советской Армии вступил в июле 1941 г. по мобилизации». «Участвовал в боях под Ленинградом, на реке Волхов, на Дону за г. Павловск, на Курской дуге, за освобождение Сумы, Винницы, Тернополя, Львова, Польши и Чехословакии. Закончил войну в Праге 9 мая 1945 г.» Был трижды ранен, два раза из них – тяжело. Ни близкие родственники, ни бывшие коллеги не знают, что Николай Иванович Парфёнов участвовал в освобождении Освенцима, нет сведений об этом факте и в его личном военном деле, а между тем 6 мая 1980 г. в районной газете " Южноуралец», № 73 (7463) была опубликована статья Н. И. Парфёнова «Не повторить " Освенцим» и в анкете ветерана Великой Отечественной войны Боровской школы указал на участие в этом событии:

«Мне, ветерану Великой Отечественной войны, бывшему командиру стрелкового батальона 472 стрелкового полка 100 -й стрелковой дивизии, которой тогда командовал генерал- майор тов. Красавин, пришлось участвовать в боях за освобождение узников концентрационного лагеря смерти Освенцим.

После окончания Великой Отечественной войны всему миру стало известно об этом чудовищном по жестокости концлагере смерти, в котором томилось около четырёх миллионов узников - советских граждан, поляков , чехов, французов и лиц других государств и национальностей. Большинство из них по велению фюрера были замучены и сожжены.

О концлагере Освенцим в печати, по радио и телевидению много рассказано, есть книги, брошюры. Но в этих повествованиях далеко ещё не всё поведано людям, и я, как участник этой битвы, хочу поделиться своими воспоминаниями.

Приближался конец Великой Отечественной войны. В канун нового 1945 года наши войска в результате стремительного наступления овладели крупнейшим польским городом Краков. Под мощным ударом войск 1-го Украинского фронта, куда входила и наша 100-я дивизия, немцы в панике отступали, оставили на закреплённых позициях в своих блиндажах новогодние ёлки с накрытыми столами богатой закуской, винами. Не пришлось гитлеровцам повеселиться под хлопки шампанского, их потрясли другие звуки - залпы советских орудий, рёв моторов, танков, самолётов.

После осуществления Краковской операции наши войска вышли на оперативный простор, гнали фашистские полчища на запад в его логово. За Краковым батальону, которым я командовал, было приказано форсировать реку Висла и наступать по левобережью на небольшой польский городок Освенцим. Другие батальоны и подразделения полка наступали по правобережью. Я представлял тогда, что значит оторваться от основных сил дивизии, тем более за водный рубеж. Но приказ есть приказ, его я обязан выполнять. Я предполагал, что батальону доверяют серьёзную задачу, как подразделению, вышедшему на этот рубеж с наименьшими потерями.

Река Висла в то время ещё не подернулась льдом, по воде тихо плыла ледяная шуга. Технические средства для переправы отсутствовали. Пришлось использовать такие подручные средства как рыбацкие лодчонки, шкафы, диваны, створки дверей, ворот.

С завершением переправы батальон боевой походной колонной двинулся по заданному маршруту. Вперёд ушли разведчики взвода лейтенанта Исаева. До Освенцима больше 30 километров. На пути должны пройти кордон лесника, село Мантурово, где может оказаться вражеская засада. Кордон разведчики прошли незамеченными, но дозорные колонны слева были обстреляны из пулемёта. Пришлось залечь и подготовиться к бою, чтобы выбить противника из кордона. Головная рота лейтенанта Морозова быстро развернулась в боевой порядок и открыла ружейно-пулемётный огонь. Отстреливаясь, немцы разбежались, оставив два трупа своих солдат.

После этого кратковременного боя батальон продолжал своё движение на Освенцим. Разведчики доложили , что впереди никакого села нет, а на том месте высокий проволочный забор в несколько рядов колючей проволоки, за которой видно заводские корпуса. Очень важные сведения дал поляк. Он был вольнонаёмным рабочим концлагеря и рассказал, что за проволочным заграждением фабрика, а за городом концлагерь. Из города немцы ушли и сосредоточились в районе военных казарм, где есть окопы и траншеи. Сообщил и о том, что основную массу узников, способных двигаться, немцы за два дня вывели из лагеря в глубь страны. В лагере остались немощные узники, среди них – женщины, дети. Второй связной от Исаева подтвердил сообщения поляка и рассказал, что разведчики в городе не встретили противника, а завязали перестрелку с врагом в районе казарм.

Наш вход в Освенцим немцы обнаружили и открыли из глубины артиллерийский огонь. Командиры роты уже знали свои задачи, выводили по улицам города свои подразделения за северную окраину. Начались бои и большие потери. Пришлось торопить солдат, чтобы скорей выходили из-под артогня за окраину города на исходный рубеж атаки. Это быстро удалось.

Посовещавшись с замполитом Неровным и начальником штаба ст. лейтенантом Богрецовым, решили первую роту лейтенанта Морозова оставить на занятом огневом рубеже, а двумя ротами атаковать противника с правого фланга от железной дороги. Чтобы выйти на этот рубеж атаки, скрытно пришлось выводить подразделения по крайним улицам, где ещё рвались вражеские снаряды.

На одной из улиц я встретил командира полка, которому доложил обстановку и свои намерения продолжить атаку. Комполка одобрил наше решение и пообещал подержать нас другими подразделениями полка, артиллерией, переправляющейся по мосту через реку Висла. Не прошло и пяти минут после этой встречи, в расположение батальона прибежал начальник штаба полка майор Дегтярёв, сообщивший, что командир полка убит осколками снаряда в грудь. Командование полком временно должен принять я, как командир первого батальона, хорошо знакомый с обстановкой .

Весть о смерти командира полка как- то быстро дошла до солдат и офицеров. В их взглядах и разговорах выражалась решимость отомстить врагу сполна за понесённые в этот день потери и смерть комполка.

Мощное и дружное ура! завершило полное уничтожение гарнизона концлагеря Освенцим.

При входе в концлагерь перед нами предстала ужасающая картина. По обе стороны входа - огромные снежные отводы, из которых торчали человеческие головы, голые руки, ступни ног. От увиденного сжималось в груди. Навстречу нам из бараков с протянутыми руками шли узники, бежать у них не было сил, они были похожи на скелеты, в лохмотьях, посиневшие. Среди несчастных: старики, женщины, дети.

Минуло 35 лет со дня разгрома Советской армией фашистских полчищ, а у нас, участников сражений за Освенцим, жива память об этом сражении, об измученных до предела узниках, чудовищных деяниях гитлеровских молодчиков. Невольно задаёшься вопросом: неужели ещё повторится освенцимская трагедия массового истребления людей? Нет, нельзя допустить этого".

Ветеран Парфёнов вряд ли тогда мог даже предположить, что пройдёт ещё три десятка лет и Министерство обороны РФ снимет гриф «Секретно» с документов, открывающих правду о самых страшных страницах Великой Отечественной войны, и мы узнаем, свидетелем каких событий был наш земляк…

В военной судьбе капитана Парфёнова Николая Ивановича значится не только освобождение Освенцима… В 1943 году в составе 454 стрелкового полка 100 стрелковой дивизии 40-ой армии Воронежского фронта он воевал на Курской дуге. В Курском сражении Николай Иванович командовал ротой. Перед началом Курской битвы его рота находилась недалеко от станицы Ракитной в селе Солдатское. Он вспоминал о времени накануне этого события:

«За неделю до Курской битвы в расположение 454 полка явилась большая фронтовая комиссия генералов и полковников, чтобы проверить готовность войск к предстоящему сражению. Ком. полка приказал мне, зам. комбату по строевой, принять 2-ю роту и быть готовым к показательному наступлению. Я за двое суток подготовил солдат и на учении показал отличные действия бойцов. С этой 2-й ротой, будучи зам. комбата, вступил в Курское сражение».

Советская сторона, узнав время наступления немцев, лишила их фактора внезапности, открыв в ранний утренний час 5 июля по немецким войскам артиллерийский огонь. Но немецкое командование решило наступать, двинув соединения групп армии «Центр» и «Юг» на Курск, надеясь изменить ход событий, бросив против войск Центрального фронта до 500 танков, а против Воронежского - до 700. Соединения увязли в глубокой советской обороне и за неделю непрерывных жёстких боёв прошли навстречу друг другу лишь треть пути. На севере немецкие войска, преодолевая яростное сопротивление советских воинов, продвинулись на 12 км, на юге - больше: на 35 км, при этом истощая свои резервы. А Красная Армия сохраняла свои резервы до поры до времени

«6 июля 1943 года, рано утром, - вспоминал Николай Иванович, - немцы после мощного артналёта двинули танки и другую технику. С воздуха бомбили самолёты. Наш полк оказался свидетелем боя на другом участке. Это было ужасное зрелище. Казалось, земля горела и поднималась на большую высоту. В разгар сражения наша рота вместе с другими частями 40-й армии была отведена правее на исходный рубеж атаки».

9 июля германское командование перебросило в район Курска ещё несколько дивизий, которые вклинились в оборону войск Воронежского фронта, но их продвижение было остановлено. И через два дня, 12 июля, наступила кульминация битвы.

Два немецких танковых корпуса из группы армии «Юг» прорвали линию обороны. В ответ на это советское командование ввело в бой стратегический резерв - 5-ю гвардейскую танковую армию генерала П.А. Ротмистрова, по количеству танков превышающую немецкую армию, которая с ходу атаковала немцев в районе села Прохоровка и остановила их продвижение. Так завершилась оборона Красной армии в Курской битве, и началось контрнаступление. Вот как об этом пишет Николай Иванович:

«Рота находилась на левом фланге 40 армии, не вошла в полосу наступления врага, который обрушил свой удар на соседа, 65 армию. Нам пришлось наблюдать, как начиналось и шло это сражение. Танки, авиации, артогонь, казалось, подняли всю землю, сплошной огонь, дым. Мы видели, как неприятелю удалось прорвать нашу оборону и уйти нам в тыл. А приказа всё не было, чтобы мы вступили в бой. Только на третьи сутки, когда враг углубился на 25 км к селу Ракитное, мы получили приказ наступать. После мощной получасовой артподготовки моя рота в составе войск 40-й армии начала атаку. Противник был сломлен. Мы успешно двигались вперёд, уничтожая гитлеровские полчища».

«Около большого посёлка Тростянец немцы попытались закрепиться и оказали нашему полку жестокое сопротивление. Была подтянута артиллерия. Из пушек и миномётов немцы открыли ураганный огонь по Тростянцу» [6].

Для роты сложилась критическая обстановка. Под ураганным огнём

противника бойцы залегли на открытой местности. Были убиты оба пулемётчика, и Парфёнову самому пришлось открыть из пулемёта огонь по противнику и вывести роту из-под огня.

«Наши солдаты тоже усилили огонь. Сопротивление противника было сломлено. Моей роте было приказано скрытно и быстро зайти к немцам справа и отрезать путь к отступлению. Эту задачу мы выполнили».

«Ст. лейтенант Парфенов, получив задачу атаковать противника в районе с. Дерновое (Курская обл.) 8.08.43 г., выбрав удобный момент, стремительным и внезапным нападением обрушил два взвода своей роты и огневые средства на обороняющуюся роту противника, разбил её, нанеся потери более 50 человек только убитыми, занял рубеж, чем дал возможность наступать другим ротам».

Под Тростянцом Парфёнов Николай Иванович был ранен в руку и до 1 ноября 1943 г. проходил лечение в госпитале. А за этот бой, в котором было уничтожено 50 немецких солдат и взято в плен 46 человек, он был награждён орденом Александра Невского.

Для справки: орденом Александра Невского с 1942 г. по Указу Президиума Верховного Совета СССР награждали командиров подразделений от взвода до полка за отвагу и личное мужество, проявленные в боях, инициативу выбора подходящего момента для атаки неприятеля и нанесения ему крупного поражения с минимальными потерями для своих войск, а также за отличное выполнение поставленной боевой задачи, правильную организацию взаимодействия с другими частями для полного или частичного уничтожения превосходящих сил противника.

После выздоровления Николай Иванович снова вернулся в 100 стрелковую дивизию, с которой дошёл до Праги.