Александр

Семёнович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Уроженец деревни Заборки Осташковского района Тверской области, Александр Семёнович к началу Великой Отечественной войны жил в городе Колпино, уже в то время входившем в состав Ленинграда, и работал на Ижорском заводе.

С началом войны, 23 июня 1941 года Александр Семёнович как доброволец был призван Колпинским районным военным комиссариатом Ленинграда и впоследствии, вероятно, был зачислен в состав 4-й «лёгкой» стрелковой дивизии Ленинградской армии народного ополчения, которая формировалась в течение первого месяца войны из добровольцев — рабочих и служащих Дзержинского и Куйбышевского районов Ленинграда и города Колпино. 24 сентября того же года она стала кадровой стрелковой дивизией Красной армии с присвоением ей номера 86.

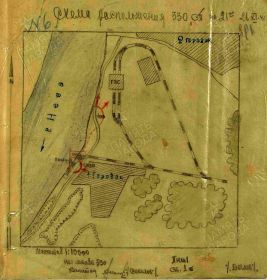

Александр Семёнович — красноармеец, стрелок 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии. К сожалению, из-за отсутствия документов в Центральном архиве Министерства обороны РФ нам неизвестна точная дата его прибытия в дивизию, что не позволяет установить, в каких именно боях дивизии он участвовал, поэтому приведём лишь краткие сведения о её боевом пути до 5 декабря 1941 года — дня, когда Александр Семёнович получил ранение, повлекшее его выбытие в госпиталь и впоследствии демобилизацию.

Сдерживая рвавшегося к Ленинграду противника, в конце июля и августе 1941 года дивизия участвовала в оборонительных сражениях в районе Нарвы и Кингисеппа, с тяжёлыми боями отступая к Красногвардейску (Гатчине), а в сентябре и первой половине октября вела ожесточённые бои на рубеже реки Тосны на юго-восточных подступах к Ленинграду.

Во второй половине октября 1941 года началась новая страница в истории дивизии: она была переброшена на Невский пятачок.

Об этом крошечном клочке земли, ставшем одним из символов мужества и самопожертвования советских воинов и одновременно чудовищных и неоправданных потерь во время Великой Отечественной войны, плацдарме, с которого войска Ленинградского фронта неоднократно пытались развить наступление на Мгу и Синявино навстречу нашим частям, действовавшим с востока, и, соединившись с ними, прорвать блокаду Ленинграда, мы подробно рассказывали в истории боевого пути уроженца нашей деревни Снеткова Егора Ивановича, 4-я бригада морской пехоты которого вступила в бои на этом участке месяцем ранее. Был ли Егор Иванович в живых, когда военная судьба забросила на Невский пятачок и Александра Семёновича, — мы не знаем.

330-й стрелковый полк Александра Семёновича переправился через Неву в районе Невской дубровки на плацдарм в ночь с 21 на 22 октября 1941 года, сходу вступив в бой с оказавшим огневое сопротивление противником и потеряв при этом 30 человек убитыми и 130 человек ранеными.

К утру 24 октября общие потери полка в боях на плацдарме возросли до 372 человек. К этому времени боевого личного состава в полку оставалось 132 человека, распределённых в три батальона, а всего в дивизии насчитывалось 304 активных штыка. На вооружении полка — винтовки, и только в 3-м батальоне имелся взвод автоматчиков в 12 человек, вооружённых пулемётами-пистолетами Дегтярёва.

К этому времени в докладе начальнику штаба Ленинградского фронта отмечалось: «Дело учёта личного состава в полках 86 с[трелковой] д[ивизии] поставлено плохо, т. к. никто точно ни в полках, ни в 4-м отд[елении] и опер[ативном] отделе штаба дивизии не знает, какие потери понесли полки в 2–3-дневном бою на реке Нева и сколько осталось людей в ротах непосредственно».

Боевые действия, которые части дивизии Александра Семёновича беспрерывно вели в районе 8-й ГЭС и 1-го Городка на Невском пятачке, трагически повторяли сценарий боёв 4-й бригады морской пехоты Снеткова Егора Ивановича: постоянные попытки наступления в малочисленном составе, встречное сильное огневое сопротивление создавшего прочную оборону противника, большие потери, незначительное продвижение в редких случаях и отступление на исходные позиции.

В итоговом боевом донесении от 30 октября неудачи своих частей командование дивизии объясняло недостаточным количеством автоматического оружия и отсутствием в распоряжении дивизии гаубичной артиллерии, что не позволяло подавлять огневые точки противника, а также тем, что противотанковый ров, который бойцам дивизии приходилось преодолевать при броске в атаку, был заполнен противником противопехотными заграждениями — проволокой и спиралями из неё.

Противник вёл сильный артиллерийский и миномётный огонь, доходивший, как отмечалось в боевых донесениях дивизии, «до шквального», обстреливая не только передний край, но и боевые порядки наших частей во всю глубину и переправы через Неву, периодически применяя также бомбардировочную авиацию.

Постоянные огневые налёты противника на переправы и недостаточность переправочных средств значительно затрудняли доставку на плацдарм с противоположного берега продовольствия и боеприпасов, а также артиллерии и миномётов вслед за переправившимися бойцами, которые были вынуждены вступать в бой без необходимой огневой поддержки.

С наступлением холодов и ледоставом переправа по льду была также затруднена, так как повсеместно ледяной покров Невы значительно разрушался огнём противника.

Имелись и неоднократные случаи артиллерийского обстрела частей дивизии, находившихся на плацдарме, своим огнём с правого берега Невы.

На 6 ноября в дивизии оставалось всего 63 активных штыка, из них 24 в 330-м стрелковом полку Александра Семёновича. Как и в 4-й бригаде морской пехоты, постоянное пополнение дивизии личным составом не покрывало огромные людские потери.

15 ноября 1941 года в ожесточённых боях частям дивизии Александра Семёновича удалось занять 8-ю ГЭС — важнейший опорный пункт противника. В боевом донесении дивизии отмечалось: «Во время боя пехота дралась упорно и ожесточённо, применяя большое количество ручных гранат. Наблюдались случаи ближнего боя с применением приклада, штыка и сапёрной лопаты». В нём же указано: «В частях дивизии активных винтовок осталось 25, которые упорно удерживают 8-ю ГЭС и находятся под угрозой окружения. На помощь брошена войсковая артиллерийская разведка. Все резервы дивизии исчерпаны». Не получив поддержки, удержать 8-ю ГЭС под натиском противника малочисленные бойцы дивизии не могли.

Неделю спустя командир дивизии отчаянно докладывал командующему 8-й армией: «Прошу срочной помощи в составе усиленного батальона. Мои части находятся и ведут бой в центре 1-го Городка... Удержать захваченный рубеж нет средств. Людей нет. Большие потери. За последние сутки пополнение не прибыло».

5 декабря 1941 года Александр Семёнович был ранен. Потери его полка за этот день составили 34 человека, потери дивизии (включая потери полка) — 113 человек убитыми и ранеными.

Полученное Александром Семёновичем ранение — слепое осколочное ранение верхней трети левой голени с переломом большеберцовой кости.

В связи с ранением он был направлен в эвакуационный госпиталь № 3114 в городе Златоуст Челябинской области, в который прибыл 6 марта 1942 года, пройдя множество этапов: полковой медицинский пункт 98-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии, полевой подвижной госпиталь № 627 (Пундолово Ленинградской области), эвакуационные госпитали № 2222 и № 1171 (Ленинград), эвакуационный госпиталь № 57 (Войбокало Ленинградской области) и ряд других госпиталей.

В этом госпитале он находился на лечении до 25 июня 1942 года. 23 июня 1942 года военно-врачебной комиссией он был признан негодным к военной службе вследствие остеомиелита, развившегося после ранения с переломом большеберцовой кости, и ограничения подвижности голеностопного сустава, в связи с чем после выписки из госпиталя был направлен по месту жительства.

Так для Александра Семёновича закончилась война, а осколок, попавший в голень на Невском пятачке, остался с ним на всю жизнь.

Дивизия продолжала удерживать Невский пятачок вплоть до его ликвидации противником 27 апреля 1942 года.

Бойцы 330-го стрелкового полка Александра Семёновича оставались на плацдарме до последних минут его существования. Последнее, что видели с противоположного берега Невы, это кусок маскировочного халата на левом берегу, на котором крупными буквами было написано: «Помогите».