(Конобейская)

Евдокия

Алексеевна

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Родилась в селе Мало-Угренёвское Енисейской волости Бийского уезда (ныне - Бийского района) в семье зажиточного крестьянина. Нелегкое было время - началась Первая мировая война. И, хотя боевые действия проходили далеко от города Бийска, и в Сибирь доходило «эхо» войны.

На момент сельскохозяйственной переписи 1917 года Евдокия проживала в доме деда Конобейского Якова Павловича вместе с родителями отцом Алексеем Яковлевичем и матерью Чепровой (Конобейской) Аксиньей Степановной, старшим братом Иваном 5-ти лет и младшей сестрой Клавдией 1-го года. Евдокии было 3 года (Ф. 233, опись 1а, Д. 149, № 70).

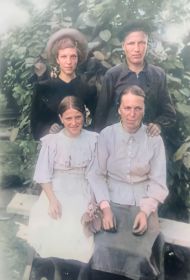

Всего в доме хозяина Конобейского Якова Павловича и его супруги Марии Александровны проживало 15 человек. Старшего сына Прокопия забрали на Первую мировую, но его жена Татьяна 33-ти лет с дочерью Еленой в возрасте 3-х месяцев проживали со свекром и свекровью; сын Василий в возрасте 19 лет призван по набору и мобилизации, но в доме отца Василия проживала его жена Анна в возрасте 18 лет. Кроме того, проживали младший сын Фёдор в возрасте 11-ти лет и дочь Варвара в возрасте 15-ти лет. Марии Александровне было 53 года, согласно переписи - хворая, нетрудоспособная.

Из 13-ти человек трудились в хозяйстве 6 человек: хозяин Яков Павлович, сын Алексей, они участвовали в пахоте сельхозугодий, принадлежащих семье, дочь Варвара, снохи Татьяна, Аксинья, Анна участвовали в косьбе, молотьбе вместе с мужчинами.

Эти 6 человек, из которых двое мужчин и 4 молодых женщины с маленькими детьми на руках обрабатывали свое землевладение (в десятинах): 0,5 – усадьба, 30 – пашня, 3 – сдавали в аренду, 14,5 десятин использовали сенокосы залежной по пустоши. Под посевами было занято 15,5 десятин земли: 6 - яровая пшеница, 0,5 – яровая рожь, 7 -овёс, 0,5 - гречиха, 0,2 - просо, 0,2 - лен, 0,5 - конопля, 0,1 – подсолнечник, 0,1 - бахчи, 0,1 - картофель, 0,3 - травы. Сельскохозяйственный инвентарь: свой – 4 железных бороны, 1 косилка, 1 конные грабли, 1 жнейка-самосброска, 1 веялка, 3 телеги: две на деревянном ходу, одна на железном ходу.

Излишки пшеницы продавали в город Бийск – скупщик купчиха Морозова, Рыбакову – купцу, излишки овса продавали в г. Бийск на базар. Гречиху продавали барнаульскому купцу Острохому, в Бийск – купцам Макаровским (Ф.4, оп. 1, Д. 5794. Документ Статистического управления Алтайского округа. Поселенное описание села Малоугренёво Енисейской волости Бийского уезда и тетрадь дополнений к поселённому бланку с. Малоугренёво. 4 сентября 1901 г.).

Кроме того, дед Яков Павлович Конобейский имел свою пасеку. Содержали 31 голову скота: 8 лошадей, 7 голов КРС, 11 овец, 5 свиней. Всех нужно было кормить зимой, для этого заготавливать сено, корма, убирать за ними. Впоследствии в 30-х гг. Конобейский Яков Павлович, как и другие зажиточные крестьяне с. Малоугреневского были раскулачены.

Евдокия окончила малоугреневскую церковно-приходскую школу. Росла обычной сельской девчонкой. Как старшая дочь в семье, помогала матери по хозяйству, растила младших детей, а их родилось в семье отца 18, но 11 умерли в младенческом возрасте, а 7 - двое сыновей и 5 дочерей выросли. Старше Евдокии был только брат Иван, а 5-ро – младше.

В 1931 году Евдокия Алексеевна в возрасте 17 лет сочеталась законным браком с Новоселовым Константином Абакумовичем, которому на тот момент исполнилось 20 лет (1911 – 04.10.1944). И в 18 лет Евдокия стала матерью.

Жизнь до войны шла размеренно. Сначала жили большой семьей с родителями мужа. Рожали детей, трудились. Евдокия до войны в 1932-1941 гг. в течение 9-ти лет работала на Бийском льнокомбинате швеей. Шили тару – мешки, под сахар, муку и т.п. Евдокия на предприятии, была передовиком производства – «стахановкой», за это была премирована (давали отрезы холста, из которого шили одежду – юбки, штаны, в голодное военное время меняли на «картошечку»).

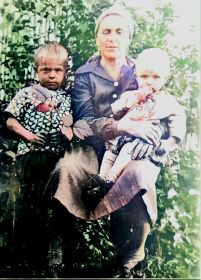

Старшие племянники помогали растить первенцев. Когда детей становилось больше, мужчины - близкие родственники ставили избу (сруб из сосновых бревен). Евдокия с мужем Константином растили троих детей: Семёна 1932 г.р., Клавдию 1934 г.р., Надежду 1939 г.р.

Боевой путь

В марте 1941г. муж Константин призван на воинскую службу в возрасте 30 лет Национальным райвоенкоматом Алтайского края. А в июне началась Великая Отечественная война.

Во время Великой Отечественной войны трудилась в колхозе с. Мало-Угреневского. Было очень трудно, весь световой день - от зари до зари, иногда приходилось трудиться и ночью, чтобы выполнить план. Сдавали шерсть, яйцо и молоко. Евдокия трудилась молоканщицей, возила из совхоза сдавать молоко за 12 км. «Всё для фронта, всё для победы!» - так гласил плакат того нелегкого времени.

Больше Евдокии и детям не суждено было увидеть мужа и отца. В сентябре 1944 года Константин получил тяжелое ранение конечностей в битве у поселка Эргли (Латвия). Приезжал в Малоугренево однополчанин Константина, рассказал, что видел его живым в госпитале с ампутированными ногами, где он умер от ран 20.10.1944. Похоронен в братской могиле: Латвийская ССР, Мадонский уезд, п. Эргли, воинское кладбище.

Воспоминания

Из воспоминаний дочери Бессоновой (Новосёловой) Клавдии Константиновны:

«Тяжело жилось и в послевоенные годы, жили очень голодно. Поставляли продукты на восстановление разрушенных войной городов, народного хозяйства туда, где всё было разрушено. Особенно недоедали зимой, по малому снегу ходили с мамой на колхозные поля, искали мелкую картошку, мёрзлую, собирали и ели – сладкую на вкус. Летом варили травяные супы – из дикого щавеля, крапивы, лебеды. Репейник ели (и стебли, и корни), паслен. Когда особенно было голодно, меняли холст на «картошечку».

После войны

После войны в 1945-1969 гг. до ухода на заслуженный отдых трудилась техничкой на речном флоте Бийска. На реке Бии в те годы была навигация. Потом река заилилась и обмелела.

Евдокия Алексеевна умерла в возрасте 84 лет, погребена на Мало-Угреневском кладбище рядом с сёстрами Клавдией и Лидией.

Нелегка судьба женщин того времени. Евдокия осталась солдатской вдовой, когда ей едва исполнилось 30 лет. Одна поднимала детей, потом помогала растить внуков. Так и прошла её жизнь в селе Малоугренево.

Такие они русские женщины: верные жены, заботливые матери, добрые бабушки. Настоящие русские женщины!