Иван

Федосеевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

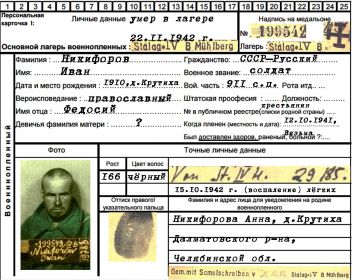

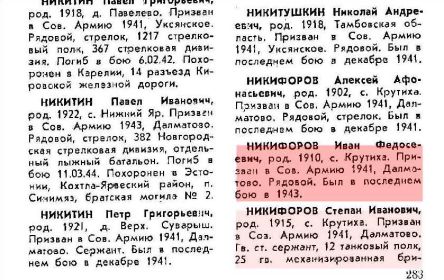

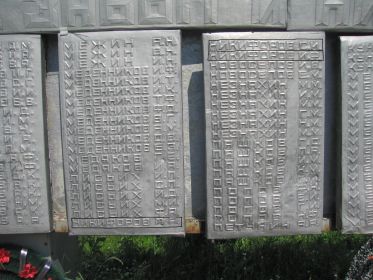

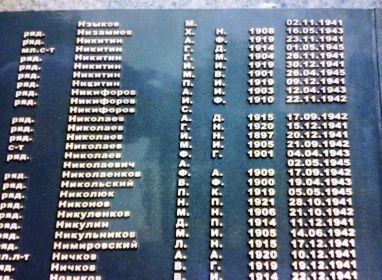

Далее хотелось бы подробнее остановиться на судьбе моего прадеда Никифорова Ивана Федосеевича. Судьба, выпавшая на его долю, заставляет задуматься о тяжёлой судьбе простого русского человека. Родился Иван Федосеевич 17 января 1910 года в с. Крутихинском Шадринского уезда в семье Федосия Стефановича и Евдокии Дмитриевны. Семья была многодетной, родители вынуждены были наниматься батраками на полевые работы. С раннего возраста Иван постиг тяготы крестьянской работы и заботы о младших братьях и сёстрах. В трудную крестьянскую судьбу внесла страдания смерть родителей и младших братьев в 1923 году, во время эпидемии тифа. После ранней смерти родителей, воспитание младших взяла на себя старшая сестра Ксения Федосеевна, в 1924 году был взят на воспитание тёткой со стороны отца Ксенофонтовой Степанидой Степановной. Повзрослев работал в родном селе бригадиром сельхозартели «Красный Урал». Женился на Поповой Анне Андреевне, у них родилась дочь. В декабре 1939 года был призван в ряды Красной Армии. Прошёл Финскую войну. Далее в Книге Памяти говорится: «В 1941 году был призван Далматовским РВК на Великую Отечественную Войну. Рядовой, стрелок. Был в последнем бою в 1943 году». До последнего момента, эта дата являлась официальной и считалась подлинной. Но были и ряд других версий. Так, например, в моей семье передавалась история о неком фронтовом товарище, который поведал моей бабушке о том, что они с Иваном Федосеевичем вместе были в плену и что прадед был расстрелян по дороге в концлагерь, потому, что не мог идти дальше. Далее, уже дочь Ивана Федосеевича Анастасия Ивановна установила точное время гибели –22 ноября 1942 года, место захоронения – братская могила на территории концентрационного лагеря Шталаг IV-B Нойбурксдорф в г. Мюльберг (Noiburksdorf/Mulberg), что опровергало данные из Книги Памяти.

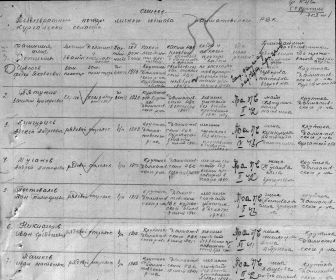

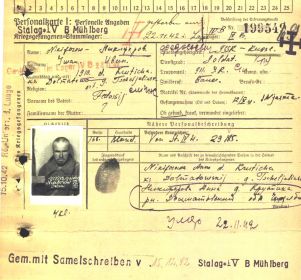

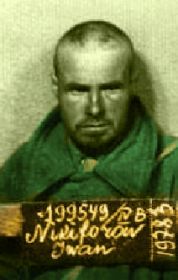

Только в 2009 году, благодаря данным, расположенным на сайте ОБД «Мемориал», удалось, используя Список безвозвратных потерь личного состава по Далматовскому району, подтвердить данные Книги Памяти о призыве и военном звании Никифорова Ивана Федосеевича, а так же, используя уникальный документ – карточку военнопленного (лагерный № 199549) удалось определить дату и место пленения – «12 октября 1941 г. Вязьма».

Из истории мы знаем, что «Вяземская операция» (2 - 13 октября 1941 года) - оборонительная операция Западного (командующий - И. С. Конев, Г. К. Жуков) и Резервного (командующий - С. М. Будённый) фронтов, провёденная в ходе битвы под Москвой. Закончилась крупным поражением Красной Армии. Силам немецкой группы армий «Центр» удалось прорвать оборону советских войск и окружить западнее Вязьмы четыре армии в составе: 37 дивизий, 9 танковых бригад и 31 артиллерийский полк. Безвозвратные потери Красной Армии превысили 380 тысяч человек; в плен попало свыше 600 тыс. человек. Дорога на Москву была открыта. Советское командование приняло экстренные меры по укреплению Можайской линии обороны и восстановлению нарушенного фронта, бросив против немецких танковых дивизий плохо вооружённых ополченцев и военные училища. В советские времена о катастрофе под Вязьмой не принято было вспоминать - замалчивалось как общее количество потерь, так и просчеты командования.

Так же имеется множество данных о пребывании советских военнопленных в концлагерях Вермахта, к которым относится Шталаг IV-B (от немецкого «Stammlager») - концентрационные лагеря для интернированных военнопленных из рядового состава Второй мировой войны. В первое время концлагеря были рассчитаны на размещение 10.000 человек, позже средняя численность заключенных возросла до 30.000.

В 1941 году в немецком рейхе находилось 80 шталагов.

В распоряжении «Об охране советских военнопленных» от 08.09.1941 говорится о применении оружия для подавления сопротивления, а также о том, что необходимо «немедленно стрелять в убегающего военнопленного», «всякие переговоры с военнопленными запрещаются». Также в этом распоряжении указывается, что советские военнопленные не имеют права на обращение согласно положениям Женевской конвенции. На практике это выливалось в создание невыносимых условий и в физическое уничтожение военнопленных. Ополченец Борис Рунин вспоминал: «Многие бойцы закончили свою жизнь в немецком плену. Задачей немцев было уничтожение живой силы СССР в общем и военнопленных в частности. Создавались невыносимые условия для существования. По дороге в лагерь пленных ничем не кормили - они питались попадавшимися по дороге капустными листьями, корнями, колосьями с неубранных придорожных полей. Воду пили из дорожных луж. Останавливаться у колодцев или просить напиться у крестьян строго воспрещалось. Так, в течение пяти дней — с 9 по 13 октября 1941 года - гнали колонну пленных в Дорогобужский лагерь. Колонну сопровождала машина, на которой были установлены четыре спаренных пулемёта. По пути в одной из деревень под печкой сгоревшего дома пленные увидели полуобгоревшую картошку. Около 200 человек бросились за ней. Из четырёх пулемётов был открыт огонь прямо в толпу, где погибло несколько десятков пленных.

Боевой путь

воевал в составе 911 Уральского стрелкового полка 244 стрелковой дивизии РККА