Алексеевич

Краев

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Моего прадеда звали Михаил Алексеевич Краев. До войны он был председателем колхоза. В 1942 году он был призван на фронт.

К сожалению, не сохранилось точных данных, в составе какой армии находился прадед, так как все награды и ордена хранятся не в нашей семье. Остались лишь отрывочные воспоминания. Известно, что Михаил всегда стоял на передовой линии, как командир пулемётного расчёта.

В 1943 попал на Курско-Орловскую дугу. После победы советские войска устремились на Запад, к Днепру. Взломав оборону противника и используя подручные средства, форсировали реку. В семье сохранилась такая смешная история о переправе через Днепр. Переправлялись на понтонных мостах (надувные брезентовые мешки). Только прадед спрыгнул с понтона, как что-то просвистело над ухом. Осколок снаряда срезал ему заднюю часть брюк, чудом не задев тела. Он ничего не заметил. А когда бойцы пришли в укрытие, весь расчёт покатился со смеху. Это было хорошей разрядкой после бомбёжки.

С боями прадед дошёл до польско-немецкой границы, где осенью 1944 года, контуженный он попал в плен. Пленных содержали как скот. Кормили гнилой свеклой, а вшей было море. Бойцы чистили от них раны. В плену он пробыл недолго, через неделю сбежал. Вот как это было. Пленных определили в конвой и погнали в Германию. Когда они шли по польской деревне, прадеду удалось спрятаться за крыльцо одного дома. Конвоиры не заметили беглеца. Дождавшись сумерек, он постучался в дом. Хозяйка спрятала его в погреб. Он просидел там три дня. Потом полячка поставила условие: сохранить от угона её корову. Нужно было, чтоб та не мычала, когда по селу ходили немцы, и прадеду пришлось за ней ухаживать. Жил он таким образом целую неделю. Затем переплыл речку близ деревни и попал к своим.

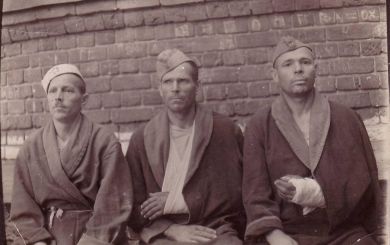

Тогда существовали штрафные роты, состоявшие из тех, кто вернулся из плена. Ведь кто знает – сам ты сбежал или тебя немцы шпионить послали. По сути, это были смертники. Их прежде всего выставляли на «пушечное мясо», «чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины». И быть бы моему прадеду «штрафником», но командиром роты оказался сослуживец по Курско-Орловской дуге. Конечно, он знал всю ситуацию, и прадед миновал все проверки. Его определили в госпиталь. Затем отправили снова на фронт на территорию Германии, командиром пулеметного расчёта. В середине апреля Михаил был ранен в руку и демобилизован. До Берлина он не дошел и, как сам часто говорил, немецкий народ не грабил. Когда вернулся домой, в его рюкзаке были только кружка, ножницы и серебряная ложка, которую подарила ему полячка.

Мой прадед был награждён Орденом Славы 1 степени.

А в это время в тылу…

В деревне остались одни старики, женщины, дети и быки, ставшие основной рабочей силой. Всех лошадей забрали на фронт. Женщины вручную сеяли зерно, а дети на быках боронили поля. А когда животные падали от изнеможения и жажды, то люди сами впрягались в соху. Моя бабушка нянчилась дома с маленьким братом. Мать дети почти не видели. Бабушка вспоминает:«Уходит – мы ещё спим, а приходит – мы уже спим… А голодные все были – просто жуть!» Действительно, на трудодни ничего не давали. Из райкома приезжали только здоровенные детины и смотрели, как пашут женщины, да чтоб себе в карман ни зёрнышка не положили. «Всё для фронта, всё для победы!»

Зимой тоже на печи не сидели. Первая половина зимы уходила на молотьбу зерна. Постепенно в коровнике кончалось сено. Если клячи уже не могли по сугробам идти, то бабы сами топтали дорогу. Потом вывозили навоз на поля. Осенью и весной когда шел дождь, колосья складывали в копны, то есть колосками внутрь.

За зиму каждая семья должна была отдать на фронт две пары шерстяных носков и рукавиц. Естественно, взрослым некогда было этим заниматься, поэтому обязанность ложилась на детей.

Победа ковалась в тылу, тяжелым трудом женщин и детей.

Софронова Настя