Владимир

Гаврилович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Родился 21 июня 1921 года на станции Зима. Проживал в г.Ташкент.

В 1939-41 годах учился в Ленинградском военно-медицинском училище (На Звенигородской улице).

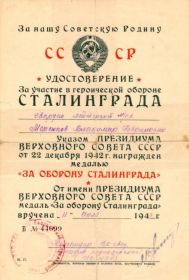

Войну встретил на посту в училище. В боевые действия вступил на Лужском рубеже под Ленинградом. Был ранен. Служил в должности гв. военфельдшера парашютно-десантного батальона 201-й бригады 5-го воздушно-десантного корпуса на Западном фронте. Был командиром санитарного взвода 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии. Участник Сталинградской битвы. Воевал на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Войну закончил в Берлине.

Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями "За боевые заслуги", медалями "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина" и другими.

Боевой путь

В боевые действия вступил на Лужском рубеже под Ленинградом. Фельдшер парашютно-десантного батальона 201-й бригады 5-го воздушно-десантного корпуса на Западном фронте. Командир санитарного взвода 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии. Участник обороны Москвы, Сталинградской битвы (территория завода "Красный октябрь"). Воевал на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участник освобождения Украины и Польши. Войну закончил в Берлине.

Воспоминания

МУЗЕЙ МОУ СОШ № 34 им. 39-ой гвардейской мотострелковой Барвенковской ордена Ленина дважды Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии

Вспомним далекий 1968 год… Вся страна и особенно сталинградцы отмечают четверть века – 25-ую годовщину Великой Победы на Волге, Сталинградской победы. Именно в это время в школе открывается музей, посвященный 39-ой гвардейской Барвенковской пятиорденоносной стрелковой дивизии. Ее воины защищали один из неприступных бастионов нашего города – завод «Красный Октябрь». Они вели ожесточенные бои на улице Карусельной, которая в настоящее время носит гордое имя – улица «39-ая Гвардейская». В день открытия музея школа встречает дорогих гостей из разных уголков Советского Союза – защитников района и города, славных гвардейцев-ветеранов. Этот слет положил начало большой поисковой работе, крепкой дружбе и постоянных контактов, которые продолжаются по настоящее время. Вот уже 39 лет проводятся встречи, ведется переписка, устраиваются походы. В честь 40-летия Победы на территории школы установлен гранитный камень – памятный знак и мемориальная доска, знаменующая тот факт, что школе за большую патриотическую работу присвоено имя 39 ГСД. Вместе с ветеранами и комсомольцами завода «Красный Октябрь» на пришкольном участке в тот год высажены зеленые насаждения, а также сооружена совместными усилиями землянка, которая полюбилась ветеранам, учащимся, гостям. Там проходят интересные встречи, задушевные беседы, оттуда по праздникам раздаются песни военных лет. Музей расположен на третьем этаже здания и занимает два помещения: обзорный зал 54 м2 и землянка 12 м2. В обзорном зале находится большая схема-карта, показывающая боевой путь дивизии от Сталинграда до Берлина. В центре зала расположены витрины, в которых выставлены материалы основного и вспомогательного фондов музея. Имеются стенды с обозначениями полков и подразделений дивизии, а также многочисленные подарки и книги-воспоминания ветеранов, макет госпиталя, подаренный хирургом Цивцивадзе, шкафы с военными мундирами ветеранов. За последние годы материалы музея пополнились витринами, свидетельствующими о поисковой работе учащихся. Музей насчитывает 491 реликвию основного фонда и 1132 экземпляра вспомогательного фонда. Экскурсии: 2004 год-31, 2005 год-16, 2006 год-35 (343 чел), 2007 год-37 (367 чел) За время работы музея сложились определенные традиции. Это большие слеты-отчеты и слеты-встречи с ветеранами дивизии (их проведено 14). На слеты со всех уголков нашей страны прибывало от 150 до 270 ветеранов. Гости размещались, в основном, в гостинице завода Красный октябрь, в семьях родителей учащихся, а в летнее время и в здании школы. С момента открытия музея и по настоящее время поддерживается постоянная связь-переписка с ветеранами, продолжаются походы по метам боев дивизии, поездки по городам, где живут ветераны и другие традиции. За последние четыре года учащиеся старших классов на базе школьного музея ведут исследовательскую работу: пишут рефераты, поддерживают связь с музеями завода Красный октябрь и станицы Трехостровская, где дивизия впервые вступила в бой на Сталинградском направлении в августе 1942 года. Активисты музея посещают ГДЮЦ и РДЮЦ, а также музеи города. Лучшие исследовательские работы экскурсоводов школьного музея напечатаны в книгах, изданных в Волгограде («Волгоград интернациональный» работы ученицы 10 класса Измеровой Екетерины, «В каком ты городе живешь» работа ученицы 11 класса Христинюк Анастасии, которая называется «Выше всех Эверестов Мамаев Курган», в книге «Край родной навек любимый» работа ученицы 11 класса Артиковой Шохиды). Заслуживает внимания реферат ученицы 11 класса Башкиной Светланы о жизни ветерана 39 дивизии «Судьба семьи Харченковых с судьбе страны», руководитель работы – учитель истории Терморезова Т. М. Записи в книгах отзывов школьного музея свидетельствуют о проделанной работе по патриотическому воспитанию. Наиболее интересны записи следующих посетителей: 30.01.04 наш музей посетил председатель совета ветеранов города Федотов Н.С. В 2005 году побывал директор ГУВД Волгоградской области и воспитанники кадетских классов МОУ СОШ № 95. 24 ноября 2004 года прошел городской семинар руководителей школьных музеев (отзыв Волченко Светланы, руководителя музея школы №16) В 2005 году отзывы зам.директоров школы №72 и школы №31. Интересен отзыв-воспоминание педагога-психолога МОУ ДС №386 Сидякиной, выпускницы нашей школы. В 2006 году отзывы студентов ВГПУ. 2007 год отзывы поисковой группы «Память» ПЛ-30 г.Кыштыма Челябинской области. Материалы школьного музея часто используют на своих уроках учителя истории, литературы. Уроки, проведенные непосредственно в музее ребятам нравятся. Они уходят с таких уроков с чувством причастности к большим трудным, но добрым делам.

Медики Сталинграда

Самым трудным для всех защитников и жителей города был день 23 августа 1942 года. В этот день немцы форсировали Дон у х. Вертячий и перешли в наступление в стыке 4-я танковая армия— 62-я армия. Передовые их части, прорвав нашу оборону, вышли к Волге в районе Латошинка — Рынок. В этот же день город подвергся массированной бомбардировке с воздуха. Более 2 тысяч самолетовылетов сделала авиация противника. Сталинград был чудовищно разрушен. Остановился городской транспорт, нарушилась подача электроэнергии, воды. К этому времени в городе находилось семь госпиталей, в которых насчитывалось 4472 раненых. Во время бомбардировки 23—24 августа госпитали сильно пострадали, имелись жертвы среди медперсонала и раненых. Сквозь огонь, под градом осколков, через завалы разрушенных зданий приходилось выносить раненых прямо к берегу на центральную набережную, и под непрерывным обстрелом и бомбежкой грузить на катера, баржи, пароходы, чтобы переправить на левый берег. Одной из самых трудных задач, стоящих перед медицинской службой, была переправа раненых на левый берег Волги. Специального санитарного транспорта не было. Использовались обратные рейсы Волжской военной флотилии. На центральной набережной раненых обслуживал ЭП-54 (размещавшийся в кафе «Метро»). Здесь постоянно работали 3-4 врача, 6-8 медсестер и санитары. Эвакуация раненых на левый берег Волги проводилась только ночью под интенсивным огнем противника. Участница этих событий ст. сержант Дежурова А. В. вспоминает: «Радостно было на сердце, когда катер или баржа с ранеными благополучно доходили до противоположного берега, а там такие же молодые девчонки принимали раненых, переносили на машины, возили их в тыл. А часто было и так. Загрузим до отказа баржу с ранеными, отойдет она недалеко от берега и, подбитая вражеским снарядом или авиабомбами, идет ко дну вместе с ранеными. Сердце сжималось в комок от этого зрелища. И так было каждый день и каждую ночь». Медсестра А. Ганова рассказывает: «Сколько ненависти к врагу кипело в наших сердцах, когда на наших глазах топили какую-нибудь баржу или плот, на котором только что отплывали раненые». Так погиб санитарный пароход «Бородино» с 700 ранеными. В районе п. Рынок он был расстрелян вражеской артиллерией и затонул. Такая же участь постигла и пассажирский пароход «И. Сталин», на котором находилось 1300 человек гражданского населения. Спаслось только 120 человек. С 21 по 26 сентября на переправе скопилось до 1500 раненых. У памятника Хользунову, на дороге, ведущей к центральной пристани, гитлеровцы установили пулеметы: в трансформаторной будке и Доме пионеров засели автоматчики. Эвакоприемник оказался в осаде. С помощью бронекатеров Волжской военной флотилии и воинов 13-й гвардейской дивизии Родимцева раненые были эвакуированы на левый берег Волги. 27 сентября кафе «Метро» было занято немецкими автоматчиками. Так перестала существовать центральная переправа. На этой переправе в оказании помощи и спасении раненых принимали участие врачи Айзинберг, Лугина, Угриновская, Гуцевич, медсестры и сандружинницы Пивоварова Н. Лепнухова М. Брагина Л. Алдонкина К. Богданова А. Колесниченко М. Горшкова М. Душкова Л., Сажина 3. Борисенко О. Сорокина К. Хакимова 3. Канавцева П. Белова Т. Мельникова Н. Дробина А. и другие. (В музее истории здравоохранения Волгоградской области экспонируется художественная картина «Трудные метры» (автор член. Союза художников А. А. Прокопенко), рассказывающая об одном из дней медицинских работников на центральной переправе. Одновременно эвакуацию раненых 62-й армии осуществлял размещавшийся в Банном овраге ХППГ-689, взявший после ликвидации центральной переправы основной поток раненых на себя. Эта переправа (62-я переправа) просуществовала всю Сталинградскую битву. Через нее было переправлено более 50 тысяч раненых. «Трудно переоценить роль медиков в тяжелых уличных боях. Под разрывами пуль и снарядов, забыв про усталость и страх, переползали санитары и санитарные инструкторы от одного раненого к другому, делая им перевязки, прятали их в воронках и канализационных трубах и переносили к Волге, чтобы ночью переправить на левый берег». Студентка I курса Лена Корнева волоком тянула раненых моряков по оврагу реки Пионерки к переправе. Она вынесла из горящего города около 30 раненых. Санинструктор 173-й стрелковой дивизии Таранима М. Т. под огнем противника вынесла с поля боя 100 раненых бойцов и офицеров с их оружием. В дивизии полковника Батюка особенно прославилась мастерством эвакуации Тамара Шмакова. Она выносила тяжелораненых с передовой, когда нельзя было поднять головы из-за ураганного огня противника. Ползком по-пластунски Тамара передвигалась по полю боя, на спине оттаскивала раненых бойцов в безопасное место. Там она оказывала им первую помощь, затем накатывала на плащ-палатку и тащила в «тыл» — к медицинскому пункту. Так Тамара спасла жизнь не одной сотне наших воинов. Таких героинь-санитарок, как Тамара Шмакова в 62-й армии было немало. Образцы героизма проявили санитары госпиталей тт. Лозарис, Хоменко, Стукаленко, которые не только выносили раненых из опасных мест, но тушили пожары и спасали здания от зажигательных бомб. В городе, превратившемся в эти дни в сплошное море огня с непрерывными взрывами авиабомб огромной разрушительной силы, медицинские работники ЭГ Наркомздрава проявили себя истинными героями, достойными славы великого города-борца.

Работа школьного клуба «Красных следопытов» Кировской начальной школы Среднеахтубинского района Волгоградской области

Были найдены не только фамилии погибших воинов, но и медики, работавшие в этом госпитале в 1942-43 годах МСБ (медсанбат) 42, 39-й гвардейской дивизии.

Главный хирург Цивцивадзе Михаил Дмитриевич – капитан медицинской службы (дошел до Берлина, в боях за Сталинград сделал около десяти тысяч операций);

Елисеев;

Меренков Володя – лейтенант фельдшер;

Бородин,

Шашкин – санитар.

Духовенко Иван Спиридонович – лейтенант фельдшер;

Чижикова Полина Андреевна – лейтенант медсестра;

Расстегаева (Духовенко) Лидия Николаевна – лейтенант, операционная сестра.

Оборона завода "Красный Октябрь" 39 гв.сд в Сталинграде

В Сталинградской битве 39-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Гурьева Степана Савельевича, где я был командиром санитарного взвода 120-го гвардейского стрелкового полка, сражалась сначала на юго-западном направлении. В начале октября 1942 года развернулись бои за северную, промышленную часть Сталинграда. Одним из предприятий, расположенных здесь, был металлургический завод "Красный Октябрь". Наиболее тяжёлые бои на территории завода, который обороняла 39-я гвардейская стрелковая дивизия, проходили во второй половине октября. Комдив Гурьев вместе со своими бойцами дрался за каждое здание, цех, железнодорожную насыпь. Бойцы не только остановили врага, но и смогли отбить несколько заводских цехов. В ноябре 1942 комдив Степан Савельевич Гурьев заболел и мне, лейтенанту фельдшеру, было поручено постоянно находится при нем для оказания необходимой помощи. Несколько раз вражеские автоматчики оказывались совсем рядом с расположением штаба дивизии и нам вместе с комдивом приходилось отбивать эти атаки. Бои на территории предприятия продолжались вплоть до начала общего контрнаступления советских войск под Сталинградом.

После Сталинграда Степан Савельевич Гурьев был назначен командиром 28-го гвардейского стрелкового корпуса, освобождавшего Луганск (Ворошиловград) и Днепропетровск.

После войны

Окончил Военный институт физической культуры (первый выпуск 1950 года).

Был методистом лечебной физкультуры в санатории Генерального штаба МО СССР. В 50-х г.г. проходил службу в Группе Советстких Войск в Германии (г.Ордруф, г.Альтенбург, г.Гера). Служил преподавателем лечебной физкультуры в военом институте в г.Тюмень, методистом лечебной физкультуры в Поликлинике № 104 Ленинградского гарнизона. С действительной военной службы был уволен 29.11.1965г. в звании майора медицинской службы. Звание “подполковник” было присвоено указом президента России в 2000 году к 55-летию Победы в Великой отечественной войне.

После ухода в отставку много лет был преподавателем начальной военной подготовки и гражданской обороны в ПТУ 11 (ныне - художественно-профессиональный лицей имени Карла Фаберже при АО “Русские самоцветы”).

15 октября 1970 года был вместе с супругой пассажиром Ан-24, выполнявшего рейс №46256 по маршруту Батуми-Сухуми, захваченный террористами и угнанный в турецкий город Трабзон.