Мила

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Легендарная Мила Матеич, студентка юридического факультета Белградского университета, с 1938 года активная участница подполья и народно-освободительной борьбы. Арестована гестапо 06.04.1942 г., повешена 21. 06.1942 г.

Из воспоминаний Предрага Миличевича по книге Товарищи мои", изд. "Молодая гвардия", Москва, 1983 г.:

Глава

Мила

Беда, как известно, не приходит одна. И хотя в это тревожное время каждый день что-нибудь случалось: то погибал хороший товарищ, то проваливалась явка, то немцы арестовывали еще несколько заложников, — все одно каждое новое сообщение о наших потерях ошеломляло.

В начале весны, рано утром, прибежал ко мне Борис: — Мила передала: за ней слежка. Надо шапирографы и другие материалы по типографии с ее дачи перенести в другое место... Просила действовать осторожно. Договорились после обеда пойти за сухой акацией. К закату загрузимся, подойдем к Милиному винограднику и, если все в порядке, перебросим печатную технику и материалы в другое надежное место, указанное Милой.

К закату мы были на большой скале, из расщелин которой как на ладони была видна Милина дача. Прильнули мы к острым выступам скалы и притихли. Видим — у дачи стоит немецкий грузовик, фашисты вовсю орудуют, шныряют от дома к грузовику и обратно, видно, как они грузят что-то, завернутое в тряпки, ящики, выкатывают из дома и бочки с вином. По тому, как весело они бегали от дома к грузовику, чувствовалось, что они довольны, успели, небось, вина хлебнуть. Громко разговаривают, гогочут.

Мы оцепенели: все, провал, Мила арестована. Договорились с Борисом пока не встречаться. Расстались молча, тугой ком подступил к горлу, мешал говорить. Никак не мог я смириться с горькой мыслью, что Мила, наша Мила в руках фашистов.

Мила выдержала все пытки, никого не выдала. Истязали и мучили ее сначала местные гестаповцы, а затем передали в руки заплечных дел мастера, обер-палача Шпиллера. Прошла она муки страшные! И ступни отбивали ей, и почки, и иглы забивали, и ногти рвали, но Милу сломить не смогли. Не стала Мила спасать себя, не разменяла свою двадцатилетнюю, чистую и прекрасную жизнь подпольщика-революционера на посулы врагов, ничем не запятнала себя, предпочтя смерть предательству. Своей стойкостью и мужеством Мила поддержала товарищей в тюрьме, проявила самое настоящее величие духа и это величие сохранила до самых последних секунд своей жизни.

В конце июня 1942 года я понес передачу бабушке в Бечкерек. Вместе с другими родственниками заключенных меня впустили на тюремный плац. Расселись мы на земле кто куда. Поговорили с бабушкой о том, о сем, раскрыл я платок, показываю, что принес, а бабушка, оглянувшись по сторонам, шепчет:

— Слушай, что скажу. Может, живой не выйду отсюда, а надо, чтобы люди на воле о том знали. С неделю назад выстроили нас в какой уже раз для сообщения, кто будет казнен. Рядом со мной Мила оказалась. Стоим, тишина. Кто дрожит, кто плачет, все в напряжении. Страшное это дело — ждать переклички на казнь! Никогда не знаешь, когда твоя очередь придет. Начальник тюрьмы кричит: повешены будут двадцать пять бандитов. Упомянутым — шаг вперед! Стал вызывать, вызвал и Милу. К каждому, сделавшему шаг вперед, подходит хромой Шпиллер, заглядывает в глаза, наслаждается страхом. Подошел он и к Миле, зашипел: «Ну что, фройляйн-красавица? Вот твой последний шанс: еще раз предлагаю, расскажешь о «товарищах» — не будет виселицы!» — И смеется: га-га-га. А чтобы она поверила в то, что говорит, сделал такой широкий жест рукой, мол, перед всеми говорю, все свидетелями будете, и впился своими подлыми глазами ей в лицо.

Только напрасно он искал в Милином лице страх. Мила шумно вздохнула, наклонилась вперед да как плюнет ему в морду, он даже отвернуться не успел. И крикнула при этом:

— Сволочь гитлеровская! Коммунисты не продают своих товарищей и не служат фашистам!

Охранники тут же набросились на Милу, свалили ее на землю прикладами. Шпиллер, утираясь, остановил их и приказал охранникам привести Милу в сознание. Окатили ее ведром холодной воды. Мила, приходя в себя, вздрагивала, а Шпиллер злобно-мстительно говорил, обращаясь и к ней, и к остальным заключенным:

— Я на тебя завтра посмотрю, как ты будешь болтаться в петле... Завтра тебе будет жарко...

Прошипел Шпиллер и ушел с плаца. Заключенные унесли Милу в камеру. Пришла она потом в себя, говорит мне с улыбкой:

— Ничего, мама, мы им еще покажем! Это они в тюрьме такие храбрые... Все равно победа будет за нами!

Причесалась, привела себя в порядок, надела красивое голубое платье, что Милушка, ее мать, ей в передаче принесла. Собрала вокруг себя девчат из приговоренных, пошептались они о чем-то и запели свои любимые песни...

— Я, — рассказывала бабушка, — такого замечательного человека, с такой сильной и красивой душой за свою долгую жизнь еще не видела. Всем расскажи, людям нужно об этом знать!

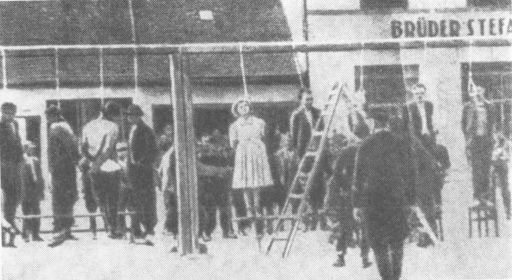

Двадцать первого июня 1942 года в городе Панчеве на место казни двадцати пяти коммунистов — борцов за свободу фашисты согнали народ. Виселицы педантично выстроены в ряд, бронетранспортеры, немецкие солдаты в черных и зеленых мундирах образовали каре.

Погода в июне в Южном Банате стояла жаркая, но обычного для этих мест зноя еще не было. Если подняться по каменистым уступам до зубчатых бойниц нашей старой крепости на вершине горы, то с нее видно далеко-далеко. На западе, там, где земля смыкается с серой пеленой неба, иногда видны бывают полоска Дуная и разноцветные крыши домов Панчева и Белграда. В этот день старая крепость вновь удивлялась бесстрашной Миле, как еще совсем недавно она дивилась смельчаку, что парил на планере в мирном голубом небе.

Легкий ветерок доносил с Дуная свежесть, запахи земли, отгоняя вонь немецких дизелей. Небо такое синее — Миле и ее товарищам глаз не оторвать. Но нельзя, нельзя расслабляться, нельзя показать немцам, что жизнь — такая молодая жизнь! — и им бесконечно дорога! Шпиллер, Райт, офицеры СС, упитанные, самодовольные, только и ждут, чтобы кто-нибудь проявил слабинку. Но на них смотрят и другие глаза, сотни глаз простых людей, согнанных на казнь, и ради этих людей они должны проявить все мужество, на какое только способны, и показать, что они не боятся врагов, показать, что истинные хозяева в Южном Банате не фашисты, а народ, который живет на этой земле, политой его потом и кровью, и они — сыны и дочери этого народа.

Когда палач подошел к Миле, чтобы надеть на ее шею петлю, Мила сильно оттолкнула его, сама поднялась на табурет и крикнула:

— Не убирайте эти виселицы, гиглеровские душегубы! Придет время, и очередь будет за вами!

Она сама надела петлю. Последние слова Милы, обращенные к согнанному на казнь народу, звонко пронеслись над площадью:

— Не падайте духом, товарищи! Победа будет за нами! Да здравствует свобода! Да здравствует Советский Союз! Смерть фашизму!

Послышались выкрики других товарищей, кто-то запел песню. Шпиллер, не выдержав, закричал:

— Шнеллер, шнеллер!

Палачи спешили выбить табуреты из-под ног подпольщиков, боясь, что смельчаки превратят казнь в открытый суд над фашизмом.

Наступила мертвая тишина. Только ветерок колыхал Милины светлые локоны.

Немцы стали разгонять народ, а у Милы и ее товарищей началась новая жизнь, жизнь в легенде. Для народа герои подполья не умерли, они продолжали жить, и люди передавали из уст в уста еще одну удивительную легенду о бесстрашных коммунистах начала сороковых годов, борцах за свободу, истинных хозяевах родной земли!

Воспоминания

Миличевич Предраг (по книге "Товарищи мои")

Из главы «Наш дом»

Не знаю, почему из многих воспоминаний детства в мою память запал именно этот день. Наверное все же потому, что в этот летний день 1938 года я впервые увидел планер в голубом небе. Он взвился над виноградниками волнистых отрогов Южных Карпат, и горожане и крестьяне с интересом засматривались на длиннокрылую, отливающую серебром птицу, парившую бесшумно над старой крепостью. Никто тогда и помыслить не мог, что вскоре другие «птицы», с четными крестами на крыльях, заполонять наше мирное небо, сея вокруг смерть и разрушения. Планер парил легко и свободно, но при крутых виражах у зрителей замирало сердце, и люди спрашивали друг у друга:

- Что ж это за птица? Неужто человек в ней сидит? Страсти-то какие!

Мы, гимназисты младших классов, гоняя мяч на окраине города, при виде планера прекращали игру, запрокидывали головы, и разные мысли проносились в разгоряченных от беготни головах. Воображение уносило нас в кабину пилота, и было страшновато: уж больно тихо в этой птице. Среди мальчишек разгорелись ожесточенные споры: кто смелее – летчик или планерист, и сходились на том, что тот, кто парит над нами смелее пилота самолета. У пилота самолета мотор. А тот, наверху, один. Смельчак да и только!

Не только люди восхищались полетом, крепость наша, что на вершине горы, громадная полуразрушенная башня раннего средневековья, как клык вспарывавшая редкие облака, тоже , кажется, присматривалась к планеру, удивлялась смельчаку.

Однажды на большой перемене пронесся слух, который нас поразил: смельчак, что взмыл так гордо и красиво над старой крепостью, не кто иной, как старшеклассница нашей гимназии Мила Матеич. Побежали к восьмому классу (Система среднего образования включала четырехлетнюю начальную школу и восьмилетнюю гимназию – примеч. автора) посмотреть на нее, а заодно и узнать кое-какие подробности. Прибежали. Стоит она среди подруг, такая красивая, синеглазая и воздушная! Аж светится вся на солнышке у окна. Постояли мы да, так ничего и не расспросив, вернулись в класс. Оробели от красоты девичьей и от непонятной ревности: как так – девчонка и планер, – не укладывалось это в мальчишеских головах. По нашему представлению, все девчонки – слабые и беззащитные существа, способные лишь в куклы играть, да зубрить уроки, но чтобы девчонка парила в небе…

<…>

А планер над городом все кружил и кружил. Мы в нашем классе в разговорах все чаще и чаще возвращались к серебристой птице и к той, кто управлял ею, к Миле. Размышляя о планере и планеристке, я огорчался, почему такая замечательная девушка не в наших рядах, и мне очень хотелось, чтобы Мила принимала участие в подпольном молодежном движении. Нас было до обидного мало, но я твердо верил, что наступит день, когда все самые смелые и честные, красивые и справедливые люди вольются в наши ряды. Попробовал было поговорить об этом со Слободаном, да так бестолково повел разговор, перепрыгивая с одного на другое, что он, ничего не поняв, махнул рукой: мал, мол, еще, чтобы лезть в такие дела, без тебя разберемся, кого надо, а кого не надо принимать в наши ряды.

Постепенно горожане уже начали привыкать к кружению серебристых длиннокрылых птиц над старой крепостью. А вот к четырем «мессерам», купленным королевским правительством в Германии и с ревом проносившимся над крышами домов, горожане относились уже не так восторженно. Европа начала полыхать зарницами второй мировой войны, ее отсветы долетали и до Балкан.

Глава «НОВЕНЬКАЯ»

Наша типография (подпольная – примеч. ред.) продолжала успешно работать, но напряжение все возрастало. Как-то отец нам сказал:

— Объем работ увеличивается, поэтому, ребята, у нас будут новенькие.

Новенькие? Для нас приход нового товарища — целое событие. Что он за человек? Что его привело к нам?

Эти и другие вопросы возникали у нас при виде новичка, и мы с нескрываемым любопытством рассматривали его. Но когда в нашей типографии появилась синеглазая Мила, моему удивлению и радости не было границ. Мила-планеристка! Вот это да, вот это новенькая!

Работали мы в основном на четырех шапирографах. На каждом работало по двое, и это у нас называлось звеном. Один готовил бумагу, смазывал, подправлял глянцевую желеобразную поверхность, второй накладывал, выравнивал и снимал напечатанный лист.

В тот вечер отец распределил работу и напарников. Я оказался в одном звене с Милой и был этим очень доволен и горд. Еще бы! Самая храбрая девушка края работает со мной в одном звене! Да к тому же, такая красивая! Сложена она была великолепно, роста среднего, такая ладная и подвижная, сразу было видно, что она спортсменка и дружит с воздухом и солнцем. Общаться с ней было очень легко, человек она была выдержанный, необыкновенно приятный, умела увлекательно рассказывать об очень интересных вещах. Мила хорошо пела и любила смеяться. Больше всего я почему-то запомнил солнечный ореол ее волос и мягкий овал красивого лица. Красота Милы была именно мягкой, подкупающей, от ее лица, улыбки излучалось добро.

Родители Милы были состоятельными людьми. Матея Матеич, отец Милы, владел дровяным складом в городе. Слыл он человеком крутым в деловом мире, но взгляды имел демократичные, хоть это и не вязалось, на первый взгляд, с его богатством. Зажиточные «отцы» города были один правее другого, а Матея Матеич, хотя и примыкал к их кругу по своему общественному положению, держался от них особняком. В их ряд не становился, даже правильнее сказать, не вписывался. И была тому своя причина. Веская.

Отец Милы унаследовал от своих родителей определенный капитал и только решил развернуть собственное дело в процветающей Австро-Венгерской империи, как в 1915 году его забрали в армию и отправили на восточный фронт, в болотистую Галицию. На собственной шкуре испытал он все прелести окопной жизни: кормил в окопах вшей, терпел издевательства австро-венгерской офицерской знати. В его голове не раз возникала мысль: негоже сербу служить этой империи, служить в тот самый момент, когда его народ борется за свое национальное освобождение. Эта мысль, как зубная боль, не давала ему покоя, и он в конце концов решил порвать с армией и сдался русским в плен. Сделать это было нелегко, мучили угрызения совести, зато какое почувствовал облегчение, будто родился заново, когда его как пленного отправили в глубь России. Знакомство с новой страной началось с простого народа, и много открыл Матея для себя полезного. В России его застала Февральская революция, был он свидетелем Великого Октября и гражданской войны. Матея смотрел, слушал и не переставал удивляться происходящему. На его глазах рушился старый мир, из пепла, нищеты, слез и голода в неимоверных муках рождался новый мир, новые человеческие отношения. И Матея решил про себя, что только могучему народу эти великие события по плечу.

Вернулся Матея из Советской России в 1919 году. Поселился на Банатской равнине и с головой окунулся в дела. В помещичьей стране волчьи законы, нелегко ему приходилось, хоть и средства были. Но при всей занятости Матея нет-нет да и вспоминал годы, проведенные в России. Рассказывать обо всем увиденном и услышанном в своем кругу не было смысла, его бы все равно не поняли. Поэтому он очень обрадовался знакомству с Учей, руководителем коммунистического подполья Воеводины. Тридцатые годы были сложными, и Матея в беседах с Учей находил ответы на многие мучившие его вопросы, а сам рассказывал Уче об ураганных днях Октября. Бунтарем Матея не стал, но деньгами здорово помогал нелегальной партии коммунистов. И дочь свою воспитывал в свободолюбивом духе, часто ей напоминал: нет на свете, доченька, ничего дороже свободы и справедливости. Многое Мила почерпнула и из книг. Дом у них был полон литературы, не дом, а настоящая библиотека, здесь вся классика, в том числе и русская. От Милы я впервые, кстати, услышал о русских народовольцах: Желябове, Перовской, Фигнер, Кибальчиче.

В нашей типографии ребята и девушки были все молодые, озорные. Старшой (Чедомир Миличевич –отец Предрага Миличевича – примеч. ред.) знай покрикивал на нас:

— Тише, тише, разве можно так громко? Я же вас предупреждал: хохотать, петь, говорить можно только шепотом!

Но именно поэтому, наверное, любой анекдот, шутка доводили нас до слез. Мы едва сдерживались, чтобы не расхохотаться, но стоило Старшому посмотреть в нашу сторону, как наши лица серьезнели. Особенно мы любили слушать Милу. Она рассказывала о полетах на планере, о той красоте, которая открывалась ей из маленькой кабины, о своих ощущениях. Ее глазами мы видели нашу красивую землю, наш Вршац, и кукурузные массивы, простирающиеся вдали, тоненькие струйки речек, разбегающиеся дороги, крошечные повозки, букашек-коров. А старая наша крепость сверху-то оказалась просто квадратиком. Умела Мила рассказать и о том высоком чувстве свободы, которое испытывает человек, когда планер, подхваченный восходящими потоками нагретого жарким солнцем воздуха, поднимается все выше и выше в необозримое чистое небо.

— А если двинуться в сторону Карпат и если повезет с облаками... — продолжала Мила и даже приподнималась на носках, словно хотела взлететь.

Мы слушали, и нам было приятно, что все это видела и испытала она, наш товарищ. Мила так просто и красиво рассказывала о недоступных для нас вещах, что порой казалось, будто мы вместе с ней парим на планере. И неудивительно, что мы всю эту красоту воспринимали ее глазами. Это чистое небо, эти красоты были наши и поэтому мы победим... И мечты наши терялись в туманной дали будущего.

Был у нас и свой ритуал в конце работы. Закончив печатать, мы собирались тесной кучей и вполголоса пели наши любимые революционные песни. Особенно красивые голоса были у Нецы (Анкуцич Лукреция – Неца, студентка факультета лесного хозяйства Белградского университета, член подпольного окружного комитета КПЮ, схвачена гестапо 31.-7.1941 г., повешена 14.10.1942 г.)*, Бебы (Елизавета Петрова – Беба, студентка юридического факультета белградского университета. Член подпольного окружного комитета КПЮ, пала смертью храбрых 06.03.1942г.) и Милы и, когда они выводили для нас следующую строку куплета, мы восхищенно замолкали:

Црвен jе исток и запад,

Црвен jе север и jуг,

Кораци тутне у напад,

Напред уз друга jе друг!

*

В пламени север и запад,

в пламени юг и восток,

смело, товарищ, в атаку,

бой за свободу жесток

(Песня югославских партизан, сложенная на музыку русской революционной песни «Смело товарищи в ногу» - примеч. ред.)

Мы любили революционные песни. Они утоляли наше стремление к прекрасному, настраивали мгновенно на лирическую волну и еще теснее объединяли нас. Наши юные сердца испытывали тягу к героическому, и песни удовлетворяли и эту потребность души. Они воспринимались почти как собственность. Нам их дарили, и мы были благодарны за это. В свою очередь, мы с радостью пели для новых товарищей, но вполне понятно, что наши песни можно было петь не каждому встречному. Когда к нам заходил Деян, брал в руки свою тамбурину и, как волшебный маг, украшал песню музыкальным оформлением — это был уже настоящий праздник, мы испытывали верх блаженства. В такие мгновения нам грезились баррикады Парижской коммуны, лихие атаки Первой Конной! Выводил нас из этого состояния, спускал на землю строгий голос Старшого, напоминавший, что пора расходиться по домам.

Однажды, как всегда сдержанно оценивая сделанное нами, Старшой перед началом работы сказал:

— Медленно, товарищи, двигаемся, медленно. Дело серьезное, закончить нужно поскорее. По-моему, многовато вы шепчетесь, отвлекаетесь по пустякам, хихикаете. А знаете ли вы, что советские люди не просто работают, а еще и соревнуются друг с другом во время работы. И лучший не тот, кто красивее байки бает, а тот, кто толково свое дело делает.

Я неприятно удивился. Вот-те на! Работаешь, работаешь, стараешься, на уроках потом носом клюешь... А тобой еще недовольны! Сидим нахмуренные, ждем, что он дальше скажет. Вдруг встает Мила и говорит:

— И вправду, много мы времени зря тратим, многое еще у нас не продумано. Вот и бумагу из одной кучи берем, движения не согласованы, много суетимся... — И вкратце изложила свои соображения, как улучшить работу.

Все загалдели. Кто согласен, кто нет. Какая, мол, разница, из одной кучи брать бумагу или положить ее под рукой.

— Зачем зря спорить, давайте посоревнуемся. Кто лучше поработает, тот и прав, — предложила Мила.

С ней согласились. И что тут началось! Все посерьезнели, приумолкли, каждый старается делать свою операцию половчее. С непривычки чувствуем себя напряженно, не все сразу получается, но постепенно разошлись. Никому не хотелось отставать, самолюбие не позволяло оказаться на последнем месте, и потому все старались работать как можно лучше. После Старшой подвел итоги и торжественно сообщил, что победило звено Милы. Я сиял. Вот это да! Обошли самого Брацу, нашу гордость и лучшего печатника! Но Браца нисколько не обиделся и порадовался за нас:

— Это даже хорошо, что «синеглазка» победила! Но я не знал, что она такая хитруля. Ведь, небось заранее все обдумала, все движения рассчитала, а остальным пришлось на ходу перестраиваться. Вот посмотрим, что следующая ночь покажет...

Миличевич Предраг (по книге "Товарищи мои")

Из главы "Руди"

(Руди – Рудольф Корнауэр, немец – житель Вршаца, антифашист – активный участник подполья. Арестован гестапо 22.06.1941 г., расстрелян 31.07.1941 г.; см. страницу Корнауэр Рудольф в проекте «Бессмертный полк» - moypolk.ru и книгу "Товарищи мои")

<…>

Такой же убежденной и непримиримой к фашизму оказалась и супруга Руди, Анни, тихая и скромная женщина. Она передала нам, что друзья Руди — ее друзья, и пусть нас не смущает, что она в «культурбунде». Руди сам предложил ей туда вступить, сказал, что так надо. Анни согласилась, чтобы вечерами мы слушали у нее радиопередачи из Москвы, только попросила нас соблюдать чрезвычайную осторожность.

И вот я в доме у Анни. Ровно в двадцать один тридцать по нашему времени включаю приемник «Филлипс», настраиваю на московскую волну, и вскоре до меня доносятся знакомые звуки «Интернационала», а затем и голос диктора. Стараюсь записать как можно больше, не пропустить ни одного слова. С непривычки и от напряжения я даже взмок. К тому же тяжело было слышать об отступлении советских войск, о том, что оставлены города:

Ровно, Котовск, Минск, Житомир, Киев, Могилев, Смоленск, Ярцево... Города с похожими на сербские названиями я жалел больше всего. Казалось, совсем родные города, а вот оставлены...

О своих успехах на фронте фашисты трубили на всех перекрестках. Город был разукрашен плакатами, которые изображали эсэсовских головорезов «освободителями» народов Европы. Мы, комсомольцы, не могли без отвращения смотреть на эти «образцы наглядной пропаганды» и, улучив момент, ловко срывали плакаты или портили их в вечерние сумерки метким броском перезревшего помидора. А утром смотришь — наглая эсэсовская рожа на плакате плачет кровавыми слезами с засохшими семечками. Гитлерюгенд даже стал выставлять дежурных.

В те тяжелые дни, слушая голос Москвы, мне было приятно записывать потери немцев: столько уничтожено танков, самолетов, столько-то фашистов...

Особенно радовали меня сообщения об атаках советских войск на отдельных участках фронта, в боях за такие города, как Ельня, Великие Луки, где фашистам пришлось ох как несладко! Я по своей неосведомленности Великие Луки представлял большим портовым городом, так как в переводе на сербский «Великие Луки» означает «большие порты», и у меня перед глазами возникали красивые портовые города, где русские уложили штабеля этих сволочей – эсэсовцев. Слушая передачу, я испытывал радостно-злобное чувство, радостное по отношению к нашим, а злобное — к немцам. Ага! Неправда ваша, господа фашисты, когда кричите, что разбили русских, что уничтожили коммунистов в горах Сербии и Черногории. Действуют наши товарищи партизаны и в Сербии, и на Украине, и в Черногории, и в Белоруссии. Не покорился вам советский народ, не покоримся и мы!

Последние известия кончались, я дослушивал бой курантов, переводил стрелку радиоприемника на другую волну, чтобы в случае чего нельзя было догадаться, что здесь слушали Московское радио, переписывал записи начисто, сжигал черновик и выходил на темную улицу. После этих передач становилось легче на душе. Не так все тяжело и мрачно, как преподносят немцы, думал я, глядя на разжиревшую фашистскую солдатню. Связь с Савой и Милой я поддерживал два раза в неделю, по вторникам и пятницам, в малой православной церкви во время вечернего богослужения. Иногда мы встречались где-нибудь в виноградниках. Я коротко докладывал, что сделал, передавал записи радиопередач, получал указания.

Если я путал названия городов во время радиосеансов, Мила меня ругала за это, просила быть повнимательнее! Я удивлялся, откуда она сама могла знать, что передавали по радио, но оказалось, что у Милы была географическая карта и она проверяла мои записи по ней.

— Цифры — сколько уничтожено фашистских солдат, танков, самолетов, ~ названия городов должны быть точными. Мы людям правду должны говорить, ведь народ верит нам. В правде наша сила!

В те суровые летние и осенние месяцы 1941 года в сводках Совинформбюро наряду с сообщениями о кровопролитных боях и вынужденном отступлении часто сообщалось, что на таком-то участке фронта сбито три, шесть или семь самолетов противника, уничтожено пять, девять или десять танков, убито пятнадцать или двадцать фашистов. Записывая эти цифры, меня так и подмывало изменить их, чтобы число уничтоженных врагов звучало впечатляюще. Ну как я понесу товарищам сообщение о трех сбитых самолетах и пятнадцати убитых фашистах, когда немцы трубят на всех перекрестках о сотнях уничтоженных советских танков и самолетов, о десятках тысяч погибших или взятых в плен красноармейцев! Но всякий раз я вспоминал слова Милы, ее суровый взгляд и оставлял все, как было сказано в сводке.

Принесенные мной данные переписывались в листовки, и мы расклеивали и разбрасывали их в сербской части города и на базаре. В листовках говорилась только правда: и о кровопролитных боях, и о вынужденном отступле¬нии, и о том, что Советская Россия не покорена, а Красная Армия наносит мощные контрудары фашистам. И все это обосновывалось данными сводки Совинформбюро. Писали мы в листовках о злодеяниях фашистов в Банате, призывали народ не смиряться с оккупацией страны, а вместе с коммунистами и всеми свободолюбивыми силами бороться с фашистской нечистью.

Когда я Миле рассказывал, как на улицах и на базаре народ читает наши листовки, впитывая каждое слово правды, лицо у нее светлело, разглаживалось, и она, улыбаясь, говорила:

— Видишь, не напрасно мы наше дело делаем...

Однажды Мила не удержалась, вновь упрекнула меня в неточности:

— Нельзя нам путать названия городов и рек! Не «Брзина», а «Березина» и не «Велика Лука» (Большой порт – серб., примеч. ред.), а «Великие Луки». Это же река Березина, а Великие Луки — город в средней России. Ты его, по-моему, с каким-то портом путаешь.

Я не сдержался и запальчиво ответил:

— Да какая разница, «Брзина» или «Березина», «Велика» или «Великие». Разве в этом дело? Далеко это все от нас, а они все отступают и отступают. Когда же, наконец, русские врежут немцам?

Посмотрела Мила на меня укоризненно и отвечает:

— Конечно, не в Березине дело. Вот Наполеон и Березину перешел, и Москву взял, а все равно еле ноги из России унес. Гитлера наши разобьют. Победа будет за нами, только дай срок. Это, может, произойдет и не так скоро, как бы нам хотелось. Сейчас трудно, не исключено, что будет еще труднее. Люди в городе напуганы и силой немцев, и расстрелами, и отступлением наших на восточном фронте. Кто надеялся на быструю победу, отступился от нас. А мы должны, обязаны продолжать борьбу, обязаны говорить народу правду. Для того чтобы вера у людей не угасла, нам нужно работать и работать. Бумага нужна, медикаменты нужны, явки, людей надо надежных искать и вовлекать в наше движение.

Слушал я Милу, смотрел на нее и не переставал восхищаться ее красотой. Осунулась она, морщинки появились раньше времени, серьезной стала и сосредоточенной. И хотя я понимал, что изменилась она не от хорошей жизни и что не в моих силах все поправить, мне очень хотелось видеть ее такой же радостной, доброй и прекрасной, какой она была до войны. Но что я мог изменить?...