Трофим

Кириллович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Кутырин Трофим Кириллович (1915-1942). Воевал в 22 танковой бригаде 6-го танкового корпуса. Воинская специальность: радиотелеграфист среднего танка. Уроженец д. Белкино Боровского района. Погиб 1 декабря 1942 года в районе д. Большое Кропотово Сычевского района Смоленской области (на границе с Калининской, ныне Тверской областью). На рассвете 30 ноября по приказу командования фронтом части 6-го танкового корпуса пошли на прорыв в районе деревни Малое Кропотово. Одновременно войска 20-армии наносили встречный удар с востока. Но пробиться к деревне удалось только танкистам, наступавшая с востока пехота была остановлена. Немцы тем временем подтянули резервы и укрепили оборону. Руководство 6-го танкового корпуса приняло решение пробиваться к своим севернее, через Большое Кропотово. В ночь на 30 ноября танкисты нанести неожиданный удар на северо-восток.

Боевой путь

1941-1942: Кутырин Трофим (по некоторым данным Трафим) Кириллович воевал в 22 танковой бригаде 6-го танкового корпуса Радиотелеграфист среднего танка, погиб 1 декабря 1942 года в районе д. Большое Кропотово Сычевского района Смоленской области (на границе с Калининской, ныне Тверской областью). В Книге Памяти Калужской области указано: погиб в бою Тверская обл. Ржевский р-н, д. Б.Кропотово.

Воспоминания

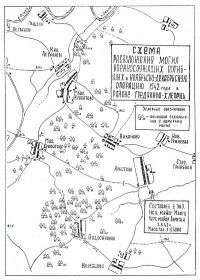

Бои в районе деревень Малое Кропотово и Большое Кропотово 1942-1943 год.

Ржевская битва состояла из нескольких этапов, о второй Ржевско-Сычёвской наступательной операции в ноябре-декабре 1942 года, мало кто знает - о ней практически нет никакой официальной информации. 10 октября поступила директива фронта на продолжение Ржевско-Сычевской наступательной операции. 6-й танковый корпус включался в состав подвижной группы, в которую вошли также 2-й гвардейский кавалерийский корпус и 1-я самокатно-мотоциклетная бригада.

Район деревушек Малое и Большое Кропотово, Аристово в Сычёвском районе Смоленской области, в годы войны был превращен врагом в укрепленный опорный пункт. Именно здесь в ноябре-декабре 1942 года проходила основная линия прорыва войск Западного фронта к железной дороге Ржев — Вязьма (один из этапов стратегической наступательной операции «Марс», которая проводилась силами Калининского и Западного фронтов). Командующим был генерал-полковник Конев Василий Петрович. Целью операции Марс-2 было не допустить переброску вражеских частей с Московского направления под Сталинград. Была поставлена боевая задача: овладеть железнодорожным переездом, удерживать его, завладеть населенным пунктом Сычевка.

В первый день операции планировалось продвинуться на 20 километров. Все тыловые части и обозы передовых частей переправились на западный берег реки Вазуза, не дожидаясь расширения плацдарма. Конно-механизированная группа заполнила все дороги и переправы.

Из воспоминаний командира сабельного взвода 2ГвКК Георгия Платонова:

"Получилось бестолковое сборище людей, лошадей, танков, машин и обозов. Авиация противника на низких высотах безнаказанно бомбила боевые порядки и тылы армии. На территории в 10-12 квадратных километров скопилось огромное количество боевых частей, обозов и транспортных машин сразу трех корпусов (6ТК, 2ГвКК, 8Гв.СК) и тылы трех дивизий 20-й Армии. Никакого руководства тыловыми частями не было. Весь тыловой район на западном берегу р.Вазуза был забит людьми. В течение трех дней творилось такое безобразие в тылах 20-й Армии. И только 30 ноября 1942 года, после указания представителей фронта Командующему 20-й Армии очистить данную территорию от лишних ненужных тылов и обозов, был наведен порядок и потери значительно уменьшились".

В первой половине 26 ноября, непосредственно после переправы, 6-й танковый корпус стремительной атакой овладел несколькими ключевыми населенными пунктами второй линии обороны противника и 27 ноября 8 уцелевших танков 22 танковой бригады смогли прорваться к железной дороге Ржев-Сычёвка. Подвижная группа 20 армии была рассеяна, часть ее находилась у переправы, а другая часть к западу от дороги Ржев-Сычевка. Частям следовало объединиться, завершив пересечение шоссе. Задача была вырваться на восток и закрепиться в районе Аристово.

В ночь на 28 ноября была предпринята попытка протолкнуть подвижную группу фронта на запад. 20-я кавалерийская дивизия в конном строю двумя своими полками в первой половине ночи прорвалась по лощине между Большим и Малым Кропотово. Последний, 22-й кавполк, отстал и подошел к лощине к тому моменту, когда она уже была освещена оправившимися от неожиданности немцами, и прорваться подогнем не смог. Попытавшаяся последовать примеру 20-й дивизии 3-я гвардейская кавалерийская дивизия в прорыве по лощине понесла большие потери, прорвался только один 12-й гвардейский кавполк, а 10-й кавполк был почти полностью рассеян и уничтожен. К утру 28 ноября 2-й гвардейский кавалерийский корпус был разорван на две части. Кавалеристы понесли огромные потери и лишь частично к рассвету 28 ноября передовой эшелон в лице двух полков 20-й и одного полка 3-й гвардейских кавалерийских дивизий прорвался вперед через железную дорогу Сычёвка-Ржев. Остальные части корпуса и 4-я гвардейская кавалерийская дивизия остались на плацдарме. Также проходил прорыв за железную дорогу 6-го танкового корпуса. Прорывались начиная с 2.00 ночи 28 ноября, 22-я и 200-я танковые бригады (понесшая большие потери 100-я танковая бригада осталась на месте) вместе с 1-й и 6-й мотострелковыми бригадами и 6-м гвардейским истребительно-противотанковым полком. Двигались они параллельно направлению движения 2-го кавалерийского корпуса, южнее Малого Кропотова. К утру частям корпуса удалось пробиться за железную дорогу и соединиться с прорвавшимися частями 20-й и 3-й гвардейских кавдивизий. Однако в строю к тому моменту осталось только 20 танков (12 танков в 22-й и 8 танков в 200-й танковых бригадах). Такие силы не представляли опасности для ржевской группировки противника, но выход танков и кавалерии в глубь обороны дал определенный эффект. Советские танки вышли к позициям немецкой артиллерии, уничтожили артиллерийский штаб и два артиллерийских полка (один на позициях, другой на марше). Также были захвачены и уничтожены ряд складов и подорвана железная дорога Ржев — Сычевка. Но все это уже не могло исправить ситуацию: немецкое командование усиленно стягивало резервы к месту прорыва. Наши части достигли населённых пунктов Соустово, Ложки, Азарово, Никишино и Филиппово, но к городу Сычевка продвижение советских войск было остановлено подошедшими вражескими танками с пехотой. Днем 29 ноября советское командование продолжило переправлять свежие силы на постепенно расширявшийся плацдарм. В оперативное подчинение 20-й армии перешли 20-я гвардейская стрелковая дивизия и 32-я танковая бригада из 31-й армии. В этот же день была предпринята попытка ввести в прорыв 4-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Вариант с дерзким прорывом в конном строю, аналогично 20-й кавалерийской дивизии, был отброшен, с большими потерями 3-й гвардейской кавалерийской дивизии. Наши части оказались отрезанными от остальных наступающих войск Западного фронта. Были исчерпаны запасы продовольствия, кончались боеприпасы и горючее. В ночь на 29 ноября была предпринята попытка через промежутки между опорными пунктами немцев протолкнуть в прорыв автомашины с горючим и продовольствием для корпуса П.Армана. Были собраны 33 машины в колонне под прикрытием мотоциклетного полка 1-й мотострелковой бригады и 10 танков 200-й танковой бригады. За мотоциклетным полком также следовала оперативная группа штаба 6-го танкового корпуса. Когда ночью 29 ноября колонна двинулась на запад, ее остановил огонь из Малого Кропотова и Подосиновки (деревень по обе стороны от намеченного маршрута движения). На запад через железную дорогу прорвались только 3 танка. Тем временем советское командование решило несколько видоизменить тактику. Вследствие неуспеха предприятия с доставкой горючего и боеприпасов передовым частям 6-го танкового корпуса было принято решение развернуть корпус на 180 градусов и атаковать Малое Кропотово с запада. В 29.11 в 8.00 6-й танковый корпус в составе 23 танков T-34 с остатками двух мотострелковых бригад атаковал Малое Кропотово с запада и захватил его к 9.00, потеряв 18 танков и более 50% личного состава, через некоторое время с востока в Малое Кропотово вошел стрелковый полк 20-й гвардейской стрелковой дивизии. Ночью немцы нанесли удар с флангов и остатки бригады оказались в окружении. Почти не было продовольствия, попытки снабжения окруженных с воздуха провалилась. Командование 6-го танкового корпуса приняло решение пробиваться из окружения в направлении Большое Кропотово, корпус оторвался от стрелковых и кавалерийских частей, действовал самостоятельно, и не имел возможности закрепить за собой освобождённую территорию. Отступающий противник, после прохода наших танков, вновь занимал опорные пункты и не допускал продвижение наступающей пехоты и конницы 20 горной кавалерийской дивизии 2-го Гвардейского кавалерийского Кавказского корпуса.

Во второй половине дня 30 ноября 6 ТК с остатками танков нанес стремительный удар с тыла, со стороны ж/д, на северо-восток. Противник, не ожидавший появления наших танков в тылу, вновь оставил занимаемые рубежи. Наступательный порыв 6-го танкового корпуса иссяк. Оставшиеся несколько танков атаковали на последних литрах горючего и в захваченной деревне сразу же были вкопаны в землю с пустыми баками в качестве неподвижных огневых точек, прорвавшиеся части соединились с остатками 6 ТК и заняли групповую оборону. Противник перешел в контратаку, несмотря на отчаянное сопротивление танкистов, имея численное преимущество, уничтожил остатки 6 ТК. В результате проведенных боев, корпус потерял почти все боевые машины, большую часть личного состава. В этих боях пал смертью храбрых командир 20 ТБр Герой Советского Союза майор Винокуров, погибли почти все офицеры. Части 2 ГвКК, находящиеся за линией ж/д (группа Курсакова, командира 20 КД, объединившего командование прорвавшимися за ж/д войсками), после неудачных попыток содействовать наступлению, были вынуждены продвинуться глубже в немецкий тыл и перейти к партизанским действиям. Только 6 января 1943г. группа вышла к своим на участке 22 Армии Калининского фронта. Наступление захлебнулось, практически на всех участках фронта стрелковые части успеха не имели и наступление превратилось в активную оборону.

Деревня Малое Кропотово неоднократно переходила из рук в руки, на подступах к ней отдали свои жизни тысячи солдат и офицеров. Три месяца бушевала тут война, то затихая, то разгораясь с новой силой. Только в начале марта 1943 года нашим войскам удалось освободить эту территорию от немецких захватчиков. Война ушла из этих мест, оставив после себя истерзанную воронками и траншеями землю, сотни подбитых и сгоревших танков, десятки разбившихся самолетов, тысячи погибших воинов… Сначала их хоронили вернувшиеся в свои разрушенные деревни местные жители — дети, женщины и старики, но погибших было столько, что в апреле 1943 года к этой работе привлекли армейские похоронные команды и саперные части. Бойцов клали в ближайшие воронки и просто закапывали, а когда все воронки уже были наполнены телами доверху, саперам приходилось создавать новые — неразорвавшихся боеприпасов было в достатке. К маю 1943 года похоронили более 12 000 бойцов. Места кровопролитных сражений на реке Вазуза в наши дни по большей части покрыты водами широко разлившегося Вазузского водохранилища.

Деревня Аристово (деревень Большое и Малое Кропотово ныне не существует) в Сычёвском районе Смоленской области входит в состав Хлепенского сельского поселения. На довоенных картах обозначено как Арестово. В деревне располагается крупное воинское захоронение, которое было образовано в результате перезахоронений из многочисленных братских могил времен Великой Отечественной войны после боев 20-й армии Западного фронта с 25 ноября 1942 года по 3 марта 1943 года.

Ржевско-Сычёвская наступательная операция («Марс») 25 ноября — 20 декабря 1942 года.

Ржевско-Сычёвская наступательная операция (часто именуется операция «Марс» по кодовому наименованию плана операции) (25 ноября — 20 декабря 1942 года) — боевые действия Калининского (командующий — генерал-полковник М. А. Пуркаев) и Западного (командующий — генерал-полковник И. С. Конев) фронтов с целью разгрома немецкой 9-й армии и группы армий «Центр», оборонявшейся в Ржевско-Вяземском выступе. Руководил операцией генерал армии Г. К. Жуков. Ввиду неблагоприятного для Красной Армии исхода операция стала предметом дискуссий и ожесточенных споров историков и военных специалистов.

Ставка в 1942 году ставило армии общую военно-политическую задачу перехватить стратегическую инициативу в вооруженной борьбе и тем самым добиться перелома в войне.

К операции "Марс" привлекались войска Калининского и правого крыла Западного фронтов. В соответствии с окончательным замыслом представителя Ставки ВГК генерала армии Жукова главный удар планировалось нанести группировками двух фронтов по сходящимся направлениям. Оборону противника намечалось прорвать в первый день наступления, после чего ввести в сражение подвижные группы. К исходу третьего – четвертого дня они должны были соединиться в районе юго-западнее Сычевки и тем самым завершить окружение немецкой 9-й армии. Для одновременного рассечения ее на части предусматривался целый ряд других ударов.

По решению командующего войсками Западного фронта генерал-полковника И.С. Конева 31-я и 20-я армии наносили главный удар южнее г. Зубцов. На правом фланге ударной группировки в наступление переходила 30-я армия, а на левом – часть сил (один стрелковый полк) 29-й армии. Через неделю после начала операции намечался ввод в сражение 5-й и 33-й армий с задачей разгромить гжатскую группировку врага и выйти на ближние подступы к Вязьме.

Наиболее сильная группировка сил и средств в операции «Марс» создавалась в полосах наступления 31-й и 20-й армий Западного фронта. Здесь на одном участке прорыва сосредоточивалось 14 стрелковых дивизий. При этом плотности сил и средств составляли: орудий и минометов – до 100, а танков – до 20 единиц на 1 км. Главная роль в наступлении отводилась 20-й армии генерал-майора Н.И. Кирюхина, которая включала семь стрелковых дивизий, 1-ю гвардейскую Московскую мотострелковую дивизию, 8-й гвардейский стрелковый корпус (одна стрелковая дивизия и две стрелковые бригады), восемь танковых бригад, 53 артиллерийских полка – всего 114 тыс. человек, 1310 орудий и минометов, 151 танк. Армия имела задачу прорвать оборону немецких войск, перерезать железную дорогу Сычевка – Осуга, овладеть Сычевкой и соединиться с передовыми частями Калининского фронта.

В первый эшелон выделялись четыре стрелковые дивизии и пять танковых бригад, во второй – 8-й гвардейский стрелковой корпус, в резерв – 1-я гвардейская мотострелковая дивизия. Подвижную группу составили три танковые бригады. Она предназначалась для развития наступления на юго-восток, в направлении Сычевки. Кроме того, в полосе армии планировался ввод в сражение фронтовой конно-механизированной группы (КМГ) под командованием генерал-майора В.В. Крюкова. В нее вошли 2-й гвардейский кавалерийский корпус, 1-я гвардейская мотострелковая бригада и 6-й танковый корпус (166 танков, из них КВ – 18, Т-34 – 85, Т-70 – 30, Т-60 – 33). КМГ должна была продвигаться на северо-восток с целью окружения ржевской группировки врага.

Во второй половине 26 ноября бригады 6-го танкового корпуса начали наступление с плацдарма на абсолютно незнакомой местности, без разведки и артиллерийской поддержки. К исходу дня они потеряли от огня противотанковой артиллерии врага до 60 % танков, а за железную дорогу Ржев – Сычевка сумел прорваться только один танковый батальон. В течение трех дней он овладел рядом населенных пунктов, но вскоре остался почти без горючего. Попытка ввести в прорыв 2-й гвардейский кавалерийский корпус с целью наращивания силы удара окончилась, по сути, разгромом его главных сил. Действуя в ночное время на незнакомой местности, кавалерийские части попали в подготовленные врагом огневые мешки и в большинстве своем были уничтожены артиллерийско-минометным и пулеметным огнем. Не смогла прорваться за полотно железной дороги и специально созданная танковая группа, сопровождавшая транспортные машины с горючим и боеприпасами.

Подвижная группа Западного фронта 28 ноября 1942 года с подходом отставших частей возобновила наступление. Вместе с 6-м танковым корпусом наступала 1-я самокатно-мотоциклетная бригада. Наносил удар также кавалерийский корпус Крюкова. К исходу дня советские войска продвинулись вперёд еще на 20 километров. Были разгромлены штабы трех частей из состава 9-й армии, уничтожено 2 артполка противника, захвачены тыловые склады. К исходу дня 22-я и 200-я танковые бригады совместно с частью сил 6-й мотострелковой бригады перерезали железную дорогу Ржев — Сычевка. Дальнейшее продвижение наших войск остановили немецкие резервы.

Подвижные соединения могли добиться большего успеха, если бы их поддержала пехота. Однако сосредоточенные на плацдарме советские стрелковые части так и не ввели в прорыв. Кроме того, на плацдарм не удалось перебросить достаточное количество артиллерии. В это время немецкая 9-я танковая дивизия нанесла контрудар на север вдоль Ржевского шоссе, угрожая отрезать прорвавшиеся советские войска. Однако советское командование ещё не замечало угрозы. Жуков в ночь 29 ноября дал приказ стрелковым дивизиям на плацдарме расширять прорыв, а подвижным соединениям продолжать наступление на запад. Соединившись с войсками Калининского фронта, они должны были довершить окружение и разгром противника.

Тем временем в ночь немецкие войска нанесли удар с двух сторон по флангам и в тыл прорвавшейся советской группировки. С севера атаковали части 27-го армейского корпуса, с юга — 39-го танкового. Они закрыли брешь в обороне на участке Ложки, Никишево. В результате находившиеся западнее железной дороги Ржев — Сычевка ослабленные в боях части 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, 22-й и 200-й танковых бригад, батальон 6-й мотострелковой бригады, остатки самокатно-мотоциклетной бригады попали в окружение.

28 ноября в бой ринулись конники 20-й (командир полковник П. Т. Курсаков) и 3-й Гвардейской (полковник М. Д. Ягодин) кавалерийских дивизий из 2-го Гвардейского кавалерийского корпуса генерала Крюкова. Громя немецкие дозоры между Подосиновкой и Малым Кропотовом, они перерезали железную дорогу. Немцы подтянули бронепоезда и 9-ю танковую дивизию — прорыв конников был закрыт.

Запасы продовольствия, боеприпасы и горючее подходили к концу. Попытка организовать снабжение по воздуху не удалась. На рассвете 30 ноября по приказу командования фронтом части 6-го танкового корпуса пошли на прорыв в районе Малое Кропотово. Одновременно войска 20-й армии генерала Кирюхина наносили встречный удар с востока. Но пробиться к деревне удалось только танкистам, наступавшая с востока советская пехота так и не смогла прорваться к своим. Немцы тем временем подтягивали резервы и укрепляли оборону на этом направлении. Тогда командование 6-го танкового корпуса приняло решение пробиваться к своим севернее, через Большое Кропотово. В ночь на 30 ноября танкисты нанесли неожиданный удар на северо-восток. Одновременно им навстречу атаковала 100-я танковая бригада при поддержке пехоты.

В окружении за железной дорогой оказались танкисты 6-го танкового корпуса, которыми командовал полковник И. И. Ющук. Танкистам был дан приказ прорываться назад через линию железной дороги. Прорыв возглавил комбриг 200-й танковой бригады Герой Советского Союза подполковник В. П. Винокуров. 30 ноября, пробиваясь через д. Большое Кропотово, Винокуров, находившийся в головном танке, погиб. Тяжелораненого командира корпуса Ющука вынес на себе, выходя из окружения, боец Овчинников.

К утру 1 декабря окруженные части пробились через заслоны противника. Танковые бригады потеряли большую часть боевой техники, поэтому 6-й танковый корпус был выведен в тыл на доукомплектование.

Стрелковые части, отдельные кавалерийские и танковые подразделения продолжали бесплодные атаки немецких опорных пунктов вплоть до 5 декабря. Тогда из сражения были выведены остатки 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, а также все отдельные танковые бригады, осуществлявшие непосредственную поддержку пехоты. В них почти не осталось боеготовых танков.

20-я кавалерийская дивизия пробиться на восток не смогла и поэтому пошла на запад. Конники по приказу командования Западного фронта с помощью партизан отряда «Родина» прошли рейдом по тылам противника. Советская конница, вопреки созданному негативному мифу, была весьма полезна в «войне моторов», особенно в ходе прорывов, рейдов по тылам врага, быстрых наступательных операций. Так, после более чем месячного рейда по немецким тылам около тысячи кавалеристов и присоединившихся к ним партизан вышли в расположение 22-й армии на Калининском фронте.

В полосе наступления войск Калининского фронта ситуация также накалилась. К 41-му немецкому корпусу подошли подкрепления — 9-я и 12-я танковые дивизии. 1 декабря мехкорпус Соломатина вынужден был прекратить атаки и перейти к обороне.

Второй этап наступления на Вазузе начался 11 декабря. Но отсутствие внезапности повторного удара в условиях, когда боеспособность войск была ослаблена из-за неудачи первого наступления, не позволило добиться успеха. Стрелковые и танковые соединения и части втянулись в бои за укрепленные населенные пункты, и действовали на разобщенных направлениях, решая отдельные тактические задачи. Все это вело к большим потерям в людях и технике.

Под Сычёвкой, под Ржевом,

У истоков Днепра -

Где солдатская доблесть

Дорогу нашла,

Там, где взрывы гремели

И гремело «Ура!»,

Там, где потом и кровью

Захлебнулась земля.

Кто убит под Сычёвкой,

Подо Ржевом убит,

Где тот «Вечный огонь»,

Что их память хранит?

Тех кто, смерть презирая,

В атаку вставал,

Кто в бессмертье шагнул -

И без вести пропал...

Сколько ж жизней отдали

Мы этой войне!?

Имена их звучат

Словно крик в тишине...

Я глаза закрываю

И вижу солдат,

Что лежат под Сычёвкой,

Подо Ржевом лежат.

Их родных известили,

Их подшили дела.

О погибших героях

Позабыла страна.

Но пока живы мы,

Наша память жива:

Под Сычёвкой, под Ржевом,

У истоков Днепра...

Стихотворение Царькова А. группа военной археологии "Искатель"

22-я танковая бригада

22-я отд. танковая бригада сформирована на основании Директивы Зам. НКО № 72544 сс от 22.09.1941 г. и директивы ВС Московского ВО № 107703 от 25.09.1941 г. на базе 15-го запасного танкового полка. Формирование происходило в Московском АБТ Центре (в районе д. Акулово, Наро-Фоминского района Московской обл.).

12 октября 1941 г. бригада по решению Ставки ВГК передана в состав 5-й армии и вела боевые действия в районах Волоколамск, Можайск. В ноябре 1941 г. в состав бригады включили 67-й отб, как 140-й тб.

При подходе немцев к п. Кубинка, где находился НИБТ полигон ГАБТУ РККА, из машин, имевшихся на полигоне и не отправленных в тыл, в ноябре 1941 г. был сформирован отдельный танковый батальон. Этот батальон входил в состав 22-й тбр. В одну из танковых рот, которой командовал лейтенант Семенов, был включен танк А-20. Бригада входила в подвижную группу подполковника Ермакова и вела бои в районе Павловской слободы. 1 декабря 1941 танк А-20 получил боевые повреждения, но спустя четыре дня вновь вступил в строй. Вместе с 22-й бригадой до середины декабря танк А-20 поддерживал конницу генерала Л. М. Доватора, но вновь получил боевые повреждения и был эвакуирован в тыл для ремонта. На этом его следы теряются.

27 декабря 1941 г. переподчинена 16-й армии.

7 января 1942 г. бригада реорганизована по новым штатам.

8 января 1942 г. бригада переподчинена 20-й армии.

5 февраля 1942 г. бригада выведена в резерв Ставки ВГК на доукомплектование в район Костерево и Малоярославца. 20 апреля 1942 г. включена в состав 6-го тк.

В мае 1942 г. на укомплектование бригада был обращен 33-й отд. танковый батальон.

19 - 22 июня 1942 г. бригада перешла на штаты 010/393 и 010/350 (тбр КВ). 2 тб по штату 010/393 в составе каждого батальона: тр КВ - 10 танков, тр Т-60 и Т-70 – 10 танков; взвод управления батальона КВ - 1 танк; Т-60, Т-70 – 2 танка. В роту управления существующую по штату 010/350 были включены 2 танка КВ и 3 танка Т-60, Т-70.

С 11 августа 1942 г. бригада в составе 6-го тк переподчинена 20-й армии и в ее составе вела боевые действия. 7 сентября 1942 г. бригада в составе 6-го тк переподчинена 31-й армии. 26 сентября 1942 г. бригада в составе 6-го тк выведена в резерв Западного фронта в район ст. Шаховская.

25 ноября 1942 г. бригада в составе 6-го тк вошла в подвижную группу 20-й армии Западного фронта и вела боевые действия.

2 января 1943 г. бригада в составе 6-го тк выведена в резерв Западного фронта в район ст. Шаховская на доукомплектование. 1 февраля 1943 г. бригада в составе 6-го тк в резерв Ставки ВГК в район Осташково на доукомплектование.

20 февраля 1943 г. бригада в составе 6-го тк вошла в состав 68-й армии Северо-Западного фронта. 28 февраля 1943 г. бригада в составе 6-го тк переподчинена 1-й ТА Северо-Западного фронта.

7 марта 1943 г. бригада в составе 6-го тк и 1-й ТА прибыла в район Курска и вошла в подчинение Воронежского фронта. До 6 июля 1943 г. обучалась и доукомплектовывалась.

7 сентября 1943 г. бригада в составе 6-го тк выведена из 1-й ТА и в районе западнее Лебедяни вошла в оперативное подчинение 40-й армии.

20 сентября 1943 г. бригада в составе 6-го тк прибыла в район Сумы и снова вошла в состав 1-й ТА. И уже в составе армии выведена в резерв Ставки ВГК на доукомплектование.

Приказом НКО № 306 от 23 октября 1943 г. переформирована в 40-ю гв. танковую бригаду.

Командиры бригады:

02.10.1941 - 00.10.1942 Ермаков Иван Прохорович, подполковник. С сентября 1941 г. И. П. Ермаков - командир 22-й танковой бригады 16-й армии Западного фронта, которая участвовала в битве за Москву, вела оборонительные бои в районе городов Волоколамск, Можайск, Звенигород, а также во взаимодействии со 2-м гв. кавалерийским корпусом генерала Л. М. Доватора участвовала в рейде по тылам противника. В октябре 1942 г. в боях в районе г. Ржев И. П. Ермаков был тяжело ранен.

08.10.1942 - 23.10.1943 Веденичев Нил Григорьевич, подполковник. С 29 мая 1942 г. - начальник штаба 22-й танковой бригады. В октябре 1942 г. подполковник Веденичев принял на себя командование бригадой. В декабре 1942 г. Веденичев возглавил специальный ударный отряд с задачей помешать переброске немцами войск по железной дороге Ржев - Вязьма. Отряд стремительно прорвался в тыл врага и вывел из строя значительную часть железнодорожного полотна. Получив серьезное ранение, Нил Григорьевич продолжал командовать отрядом. За эту операцию он был награжден вторым орденом Красного Знамени.