Григорий

Борисович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

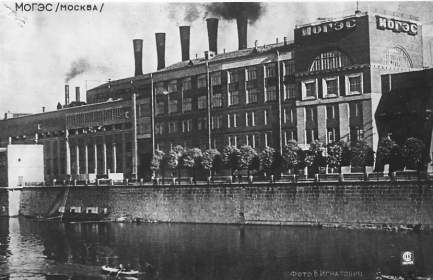

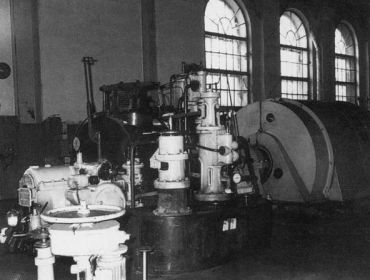

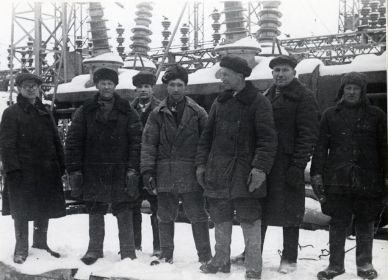

Кутырин Григорий Борисович (1911-1988) служил в 4-м аварийно-восстановительном полку МПВО. Работал на МГЭС–1 «Раушская» (ГЭС–1 им. П.Г. Смидовича) с 1938 по 1943 год, далее с июля 1943 по март 1944 в Управлении Мосэнерго. Уроженец деревни Белкино Боровского района Калужской области был призван в ряды РККА в сентябре 1933 года. Службу проходил в Приморье на Дальнем Востоке в качестве помощника командира взвода гаубичной артиллерии, в то время командиром Особой Краснознаменной Дальневосточной армии был Блюхер В.К. После демобилизации из армии в 1938 году, Кутырин Григорий поступил на работу в качестве дежурного инженера станции на Государственную электрическую станцию №1 (МГЭС-1) системы Мосэнерго, с июля 1941 года служил в 4-м аварийно-восстановительном полку МПВО Москвы. На МГЭС-1 были созданы команды противовоздушной обороны и аварийно-восстановительные бригады, благодаря чему коллектив электростанции ни на минуту не прекращал работу, обеспечивая москвичей светом и теплом. В состав 4-го полка МПВО вошли: батальон высоковольтных сетей, батальон кабельщиков, роты теплофикаторов и связистов. В подвальном помещении здания Мосэнерго на Раушской набережной был организован командный пункт полка. Перед полком была поставлена задача устранения всех повреждений энергосистемы Москвы во время бомбардировок. Зачисленные в полк энергетики находились на казарменном положении. При осаде Москвы ГЭС-1 имела важнейшую стратегическую задачу бесперебойно снабжать электроэнергией правительственные учреждения, в том числе Кремль. Григорий Борисович Кутырин имеет медаль "За оборону Москвы".

Боевой путь

1941-1945: 4-й аварийно-восстановительный полк МПВО Мосэнерго.

Воспоминания

4-й аварийно-восстановительный полк МПВО. МГЭС–1 «Раушская» (ГЭС–1 им. П.Г. Смидовича). Мосэнерго 1941-1945.

В ночь на 22 июня 1941 года диспетчер Мосэнерго передал распоряжение на московские энергопредприятия: «Немедленно развернуть работу по мобплану…».

Утром 22 июня 1941 г. управляющий "Мосэнерго" Иван Матвеевич Клочков срочно вызвал начальников служб управления и сообщил им о нападении фашистской Германии на СССР. Предприятия энергетики в срочном порядке стали перестраиваться на военный лад.

В середине июня, за несколько дней до нападения фашисткой Германии, руководство Мосэнерго получило секретный приказ правительства о подготовке к работе подземного диспетчерского пункта и максимальном накоплении топливных резервов, запасного оборудования.

Начало Великой Отечественной войны выпало на воскресенье, у энергетиков был день ремонтов. Накануне заявки на отключение оборудования прислали Шатура, Кашира, Коломна, Подольск, Истомкино, некоторые из московских ТЭЦ.

Прежде всего, потребовалось форсировать работы по строительству подземного диспетчерского пункта и организовать перевод туда дежурных. Когда монтаж был закончен, диспетчеры стали дежурить на обоих пунктах одновременно. И если вначале подземный пункт значился как резервный, то впоследствии, с усилением бомбежек, "резервный" надолго стал основным. Специалистам службы релейной защиты пришлось поработать, чтобы предотвратить неправильные действия реле при сотрясении панелей, вызываемые взрывами авиабомб.

В июле 1941 года в управлении "Мосэнерго" были созданы свои военные формирования - 4-й аварийно-восстановительный полк МПВО, штаб которого составили руководители энергосистемы. В состав полка энергетиков вошли батальоны высоковольтных сетей и кабельщиков, роты теплофикаторов и связи. На каждом предприятии действовали аварийные команды.

В военное время вахтенный персонал работал в 3 смены по 12 часов, ремонтный - по 11 часов. В первые дни войны главным направлением работы стала защита электростанций и подстанций от бомбардировок.

Была объявлена всеобщая мобилизация, работники столичной энергосистемы наравне с другими москвичами уходили на фронт. Часть специалистов была мобилизована на строительство оборонительных сооружений. За первую неделю мобилизации персонал Мосэнерго уменьшился почти вдвое. На местах ощущалась катастрофическая нехватка кадров. На первых порах ситуацию спасала отмена выходных и отпусков, но кардинально компенсировать кадровый дефицит это не могло.

С приближением линии фронта к Москве стал вопрос об эвакуации энергооборудования в глубокий тыл, где ему предстояло обеспечивать светом и теплом предприятия, выпускающие военную продукцию. Работники "Мосэнерго" в экстремальных условиях, несмотря на бомбежки, в предельно короткие сроки демонтировали и эвакуировали 46 паровых котлов, 18 турбогенераторов, 1728 км ЛЭП и 22 подстанции 35+220 кВ, 99 трансформаторов (общей мощностью 494 МВт). В опустевших заводских зданиях стали вытачивать корпуса снарядов и мин, детали орудий; в машинном зале электростанции на Бережковской набережной - ремонтировать танки.

Гитлеровцы усиленно искали здание МГЭС–1 «Раушская» (ГЭС–1 им. П.Г. Смидовича) важнейший источник энергоснабжения Москвы. Основными ориентирами для них были изгибы Москвы-реки, Стрелка и Обводной канал. Персонал Мосэнергопроекта был мобилизован на составление проектов маскировки. Здания станции маскировались под жилые дома. На ГЭС-1 надстраиваются фанерные этажи для скрытия труб. Натягиваются защитные сети, трубы маскировались под деревья. За одну ночь Обводной канал превратился в улицу старого Замосворечья.

Для защиты электростанции были выделены специальные зенитные подразделения ПВО. В подвальном помещении Мосэнерго на Раушской набережной был организован командный пункт. «Раушская» стала казармой зенитчиков.

Оборудование закрывалось защитными кожухами. На крышах зданий (для дежурных противовоздушной обороны) и в цехах (для дежурных механиков) устанавливались специальные металлические будки для защиты от осколков. Повсеместно вводилось синее защитное освещение.

Первый налёт немецкой авиации на Москву был совершён в ночь на 22 июля 1941 года. Фугасная бомба попала в машинный зал ГЭС-1 и ударилась о крышку разобранной турбины. От взрыва было выбито всё остекление электростанции, разрушено РУ (25 Гц) на 6 - м щите и демонтированный турбогенератор № 25. К счастью, основное оборудование, находившееся в работе, не было повреждено, и станция не прекратила работу. Однако было разрушено распредустройство 6,6 кВ – прекратилось питание московского трамвая и других важных объектов. На восстановление были брошены все силы, и к утру 23 июля московскому трамваю вновь было дано электричество.

«Огромная бомба пробила стеклянную крышу машинного зала и угодила прямо в ремонтирующийся турбогенератор, но не взорвалась. Тут же появились военные, вытащили, погрузили бомбу на грузовую машину с песком и увезли. Ремонтники Мосэнерго на месте сварили чугунный корпус турбины и часть цилиндра (такого в мире не было). Оперативно агрегат был введен в эксплуатацию».

МГЭС–1 пострадала более других станций, в октябре 1941 года на ее корпус упали четыре фугасные бомбы. Несмотря на это, электростанция продолжала бесперебойно вырабатывать энергию.

Воспоминания работника ГЭС-1 А.А. Сычкова.

Численность 4-го аварийно-восстановительного полка МПВО составляла 1590 человек, в него входили все необходимые вспомогательные средства и специализированная отдельная рота по восстановлению теплосетей. Полк формировался в соответствии с решением Государственного Комитета Обороны (ГКО) от 5 июля 1941 года №ГКО-26 «О реорганизации местной противовоздушной обороны г. Москвы». Основные задачи полка — быстрое восстановление повреждённых электрических сетей зданий больниц и школ, жилых домов, объектов коммунального хозяйства, линии связи. Первое время на правах отдельного строительного батальона в полк был зачислен трест Мосэнергострой. Командовали полком управляющие Мосэнерго – И.М. Клочков (1941 - 1942 ) и М.Я.Уфаев (1943-1945). В подвальном помещении здания Мосэнерго на Раушской набережной был организован командный пункт. Перед полком была поставлена задача своевременного устранения всех повреждений энергосистемы Москвы. Часть бойцов и командиров дежурила на энергообъектах города, другая занималась ремонтом оборудования. Зачисленные в полк энергетики освобождались от призыва в армию и находились на казарменном положении.

Все металлорежущие станки электростанции в первые месяцы войны были переведены на изготовление военной продукции. В механических мастерских наладили изготовление деталей для снарядов реактивных установок БМ - 13 «Катюша». Провели сварку разбитого чугунного корпуса турбины № 25. Персонал станции был обновлен на 54 % за счет приема на работу подростков и женщин.

Даже в тяжелых условиях войны разрабатывались более совершенные котлы, турбины, создавались новые магистрали для транспортировки электроэнергии. Работа производственных и ремонтных цехов не останавливалась ни на минуту.

Главной заботой энергетиков стало топливо. Подвоз к Москве бакинской нефти и донецкого угля прекратился. Котлы московских электростанций спешно переводили на подмосковный уголь, но сделать это оказалось нелегко. Постоянно возникали трудности с доставкой. В декабре 1941 года энергетики начали восстанавливать угольные шахты Подмосковного бассейна, чаще всего уголь в Москву везли из Каширы. Однако даже эти сто километров, разделяющие два города, эшелоны преодолевали с огромным трудом: железную дорогу постоянно бомбили немецкие самолеты.

В это же время на электростанции Мосэнерго начала поступать нефть из Башкирии и Татарии. По своему химическому составу она отличалась от бакинской – в ней было больше серы и по консистенции она была более вязкой. Именно по этой причине изготовленный из нее мазут, хранившийся в цистернах на нефтебазе в Ленинской слободе, в первые холодные дни стал застывать. Баржи с мазутом подтаскивались прямо к насосной ГЭС-1, на баржу подводили пар и разогретый мазут перекачивали в насосные баки электростанции.

Особенно тяжело пришлось московским энергетикам в октябре-декабре 1941 года, в период наступления немцев на Москву, когда линия фронта подошла к Каширской и Сталиногорской ГРЭС, а Москва и Тула стали прифронтовыми городами.

После разгрома немцев под Москвой энергетики с той же самоотверженностью, с которой они обороняли город от врага, взялись за восстановление разрушенной энергосистемы. Уже к концу 1942 году мощность электростанций "Мосэнерго" составила 84% от довоенного уровня.

В 1942 году во дворе станции была проложена трамвайная линия для перевозки дров. Котел № 41 переведен на сжигание дров. Проложен открытый трубопровод к ГЭС-2 для подачи пара от котлов, работающих на твердом топливе, для обеспечения теплом особо ответственных объектов. Три турбогенератора по 5 МВт были демонтированы и эвакуированы на восток страны.

Топлива не хватало, к апрелю 1943 года установленная мощность ГЭС-1 составила около 100 МВт. Котел №40 был переоборудован на сжигание дров. Ввиду отсутствия мазута в работе был только турбогенератор №29 с нагрузкой 3-6 МВт, остальное оборудование находилось в холодном резерве. К 1943 году была организована круглогодичная приемка барж с высоковязким мазутом.

Лишь к 1945 году ГЭС-1 достигла своих прежних лидирующих позиций по выработке энергии, как пиковая регулирующая станция РЭУ «Мосэнерго» .

227 тысяч москвичей, входивших в формирования МПВО, награждены медалями «За оборону Москвы», а 577 наиболее отличившихся бойцов и командиров награждены боевыми медалями и орденами, 278 работников ГЭС-1 ушли на фронт, 16в народное ополчение, двое воевали в партизанских отрядах, 48 человек пали смертью храбрых, их имена высечены на мемориальной табличке во внутреннем дворике ГЭС-1.

Кутырин Григорий Борисович работал на Государственной электрической станции № 1 имени П.Г. Смидовича с 1938 по 1943 год, далее с июля 1943 по март 1944 работал в Управлении Мосэнерго.

Архивные фото и воспоминания из музея истории Мосэнерго.

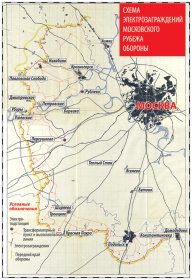

Электрифицированные заграждения Красной Армии под Москвой и Ленинградом 1941 год.

"Ночь с 4 на 5 декабря 1941 года, на градуснике минус 25, смазка стынет, техника выходит из строя. Гитлеровцы не оставляют попыток прорвать оборону, чтобы встретить 1942 год в теплых московских квартирах. В сумерках они пытаются пройти между Волоколамским и Пятницким шоссе в районе деревень Козино и Нефедьево, одежда тяжелая и мокрая, под ногами хрустит снежный наст. По нему стелется какая-то медная проволока, она путается в ногах, цепляется за траки танков. Вдруг откуда-то из-под земли возникает гул, а небо озаряют голубая вспышка и снопы искр. Пехотинцы падают в судорогах, замирают танки. Оставшиеся в живых гитлеровцы, втягивая ноздрями воздух с запахом озона, в ужасе бегут прочь... Большинство попыток немцев обойти укрепленные трассы на пути к Москве заканчивалось именно так".

Участие московских энергетиков в Великой Отечественной войне - малоизвестная страница истории. Специалисты военного и инженерного дела, исследователи и краеведы в архивах Минобороны продолжают изучать документы того времени. Рассекреченные документы подтверждают: в 1941 году для фашистов под Москвой был сооружен 230-километровый электрический капкан. В архивах сохранился рапорт инженера Военно-инженерного института Игоря Тихомирова: «Ближе всего немцы подошли к заграждениям у деревни Козино, где был участок начальника подрайона Оборонительного рубежа Управления спецработ Дмитрия Кривозуба. Командир 258-го стрелкового полка приказал Кривозубу включить и выключить ток. Сохранился и журнал боевых действий этого подрайона по включению заграждений со 2 по 5 декабря 1941 года».

Воспоминания Тихомирова подтверждают слова генерала инженерных войск Михаила Иоффе: «Немецкие войска нигде на подмосковных рубежах не преодолели электрозаграждения. Попытка пехоты противника прорваться в районе деревни Козино привела к тому, что гитлеровцы были смертельно поражены током».

Памятной страницей фронтовой истории мосэнерговцев можно назвать боевой путь 8-го отдельного инженерно-строительного батальона при Управлении спецработ Западного фронта (УСРЗФ). Онбыл создан в конце лета 1941 года, когда враг рвался к Москве. В дальнейшем УСРЗФ было преобразовано в 33-ю Инженерную бригаду специального назначения, в составе которой значительная часть работников "Мосэнерго" продолжала воевать до Победы.

2 августа 1941 года Государственный комитет обороны (ГКО) поручил Военно-инженерному институту и Наркомату электростанций построить и ввести в действие на подступах к Москве высоковольтное оборонительное сооружение.

Строительство электрозаграждений на подмосковном оборонительном рубеже началось по Распоряжению Государственного комитета обороны № 373–сс от 2 августа 1941 г. Документ предписывал Наркомату обороны «немедленно приступить к созданию полос электризации почвы и противопехотных заграждений с использованием стационарных силовых установок и линий передач».

Организацией работ занималось Управление специальных работ Западного фронта, которое возглавлял военный инженер 2 ранга М.Ф. Иоффе, в прошлом начальник электротехнического отдела Научно-исследовательского военно-инженерного института Главного военно-инженерного управления Красной Армии. Верным соратником М.В. Иоффе в реализации идеи строительства пояса электризованных препятствий стал военный инженер 3-го ранга В.К. Харченко, впоследствии маршал инженерных войск.

Но у армии не было своих специалистов-высоковольтников, поэтому Государственный комитет обороны обязал Народного комиссара электростанций А. И. Леткова выделить из системы «Мосэнерго» инженеров-электриков, а также несколько бригад электромонтеров со специальным инструментом и автотранспортом. Заместитель главного инженера «Мосэнерго» Г.В. Сербиновский был назначен главным инженером управления специальных работ, в ее состав вошли сто пятьдесят инженеров и рабочих «Мосэнерго».

Строительство электризованных заграждений специалистами инженерных войск и энергетиков велось в сложных условиях нехватки сил и средств и стало примером патриотического единения фронта и тыла, армии и народа.

К октябрю 1941 года электрозаграждения общей протяженностью свыше 230 км большим полукольцом охватили Москву с севера на юг и в середине ноября были приведены в боевую готовность. В истории военного дела этот случай считается уникальным — никогда раньше столь масштабные системы электрозаграждений не создавались.

Электрозаграждения возводились вдоль третьего оборонительного рубежа Можайской линии обороны по линии Клязьминское водохранилище – Хлебниково – река Клязьма – Сходня – Нахабино – Перхушково – Красная Пахра – Домодедово. Электрозаграждения огибали Москву дугой от Химок до Домодедова. Один из участков огибал деревни Нефедьево, Козино, Желябино, затем пересекал Волоколамское шоссе западнее Нахабино, дальше шёл по левому берегу реки Истра по направлению Павловская Слобода - Хлебниково - Подольск.

Электрический капкан для немцев строили более 150 сотрудников «Мосэнерго», «Москабель», «Моссельэлектро», «Центроэлектромонтаж» : инженеры, кабельщики, высоковольтники, высокопрофессиональные энергетики: Г.В. Сербиновский А.А. Кузнецов, Г.С. Сафразбекян, М.В. Матюшин, Н.С. Лебедев, В.В. Поливанов, И.М. Федотов, М.И. Комаров, Г.П. Сергеев и другие.

На расстоянии 25-45 км от Москвы, были возведены многокилометровые электрозаграждения, из них: 164 км - наземные препятствия из колючей проволоки и проволочной сети, 11 км - водные электропрепятствия и 55 км - электризованные почвы.

Электрозаграждения представляли собой четырехрядный противопехотный забор из колючей проволоки на деревянных кольях. Проволока на последнем ряду, ближе к нашим позициям, крепилась с помощью изоляторов или резиновых трубок и была под напряжением. Через каждые 50–70 метров к забору по подземным кабелям подводился электрический ток от построенных подземных подстанций, преобразующих трехфазный ток напряжением 6000 вольт в однофазный ток напряжением 1500 вольт. Они располагались в замаскированных подземных блиндажах — на удалении 1,5–2 км от электрозаграждений. Электроэнергия к ним подавалась по линиям от базовых подстанций «Мосэнерго» (287 км кабельных и 189 км воздушных линий).

Тридцать семь подземных подстанций получали напряжение 6–10 киловольт от сети «Мосэнерго» и питали подвешенные на ограждения оголенные провода. Диспетчерская этой системы была оборудована на резервном пункте в метрополитене на станции «Площадь Свердлова» (н.в.«Театральная») и была связана с диспетчерами «Мосэнерго». Наблюдение и управление отдельными участками Московской линии велось из бункеров, оборудованных колпаками, один из которых сохранился в деревне Нефедьево.

Кроме стационарных электризованных заграждений, питаемых от высоковольтных сетей «Мосэнерго», для защиты рубежей успешно применялись электризованные сети, питаемые от специальных передвижных электростанций на железнодорожном ходу. Кроме того, для защиты Москвы использовались весьма эффективные электроуправляемые противотанковые и противопехотные минные поля.

Фактически через линии электропередачи и подстанции уникальный комплекс электрозаграждений стал частью системы «Мосэнерго».

Значительная протяженность электрозаграждений потребовала большого объема работы по организации их обслуживания. Для устранения возможных повреждений и неполадок были созданы моторизованные аварийно-восстановительные бригады. Также была отработана система взаимодействия электротехнических подразделений с обороняющимися частями.

Архивные материалы свидетельствуют, что ближе всего немецкие войска подошли к электрозаграждениям у деревень Козино и Нефедьево и попытались их преодолеть. Там держал оборону 258-й стрелковый полк 9-й гвардейской стрелковой дивизии 16-й армии.По командам начальника 258-го полка М.А.Суханова ответственный за подрайон Д.С.Кривозуб включал и выключал электрозаграждения на участке полка.

Сохранился журнал боевых действий этого подрайона по включению заграждений в период со 2 по 5 декабря 1941 г. В частности, 4 декабря отмечены большие скачки тока, по которым можно судить, что немцы пытались неоднократно преодолеть электрозаграждения. Но все попытки врага пересечь линию электрозаграждений успеха не имели.

Попытка вражеской пехоты прорваться в районе Нефедьево-Козино у Волоколамского шоссе была сорвана с помощью линии электрозаграждений. В районе Нахабино разведка противника также потеряла на электрозаграждениях несколько человек. Взятые в плен гитлеровцы после наступления рассказывали, что панический слух о советских электрических заграждениях уже распространился в немецких войсках. Подмосковные электрозаграждения считаются одним из самых выдающихся военно-инженерных сооружений Великой Отечественной войны.

Опыт использования мощных высоковольтных заграждений в сочетании с взрывными устройствами, управляемыми по радио, в дальнейшем с успехом применялись на других фронтах Великой Отечественной войны, в том числе в битве за Сталинград и на Курской дуге.

22 июня 2013 года на территории мемориала "Рубеж обороны Москвы" в деревне Нефедьево Красногорского района Московской области был открыт единственный в России памятник создателям электрозаграждений.

В 2016-м году Нефедьево стало восьмым поселением, получившим почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» Московской области. В 2020 году, к 75-летию Великой Победы, памятник создателям электрозаграждений реконструировали «Россети Московский регион», это было вызвано необходимостью увековечить память вновь установленных строителей электрозаграждений. Работая с архивными документами, писатель-историк Григорий Андреев, члены Координационного совета ветеранов войны и труда и Совет ветеранов инженерных войск МО РФ установили имена еще нескольких работников «Мосэнерго» и воинов инженерных войск- строителей электрозаграждений. Аналогичные исследования проводил доктор исторических наук, профессор Андрей Козлов по заказу ОАО «МОЭСК». Архивы говорят, что такие заграждения были и на других участках фронта.

Электрозаграждения применялись для охраны Дороги Жизни на Ладоге, на Курской Дуге и при обороне Сталинграда. Решение о строительстве электрозаграждений вокруг Ленинграда было принято 25 июля 1941 года на заседании партийного актива под председательством К.Е. Ворошилова и А.А. Жданова. «Ленэнерго» было приказано разработать план системы электропрепятствий на рубежах обороны. Первый рубеж было решено построить около Толмачёва на реке Луге. Однако прорыв войск противника 24 сентября 1941 года помешал закончить работы и многие работники электрических сетей попали в окружение. Более успешным строительство электрозаграждений было у города Красногвардейска. Более того, на этом участке удалось остановить наступление войск противника. Когда пехота противника ступила на «электрические поля смерти» и стала падать, психологический эффект оказался настолько сильным, что на этом рубеже атаки не предпринимались длительное время, это позволило привести в порядок линию обороны наших войск, подняло моральный дух наших бойцов.

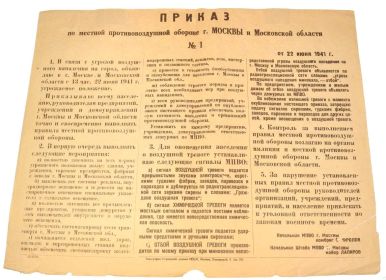

Работа московского штаба Местной противовоздушной обороны (МПВО) 1941-1945

Под руководством московского штаба Местной противовоздушной обороны (МПВО) в 1940 году на всех электростанциях «Мосэнерго» были созданы команды МПВО, оснащенные необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

В 1940 году в качестве Главного управления, МПВО была включена в систему НКВД-МВД СССР.

Главное управление МПВО МВД СССР работу штабов МПВО городов, являющихся рабочим аппаратом горисполкомов, направляет через управления МПВО, отделы МПВО и отделения МПВО, созданные в составе МВД республик и УМВД краев и областей.

Подразделениями службы релейной защиты «Мосэнерго» были разработаны механизмы работы оборудования в чрезвычайных ситуациях, в частности, требовалось изменить настройку нескольких тысяч реле так, чтобы не только далекие, но и близкие взрывы не вызывали отключение объектов.

В эти годы «Мосэнерго» представляло собой крупнейшее в СССР энергетическое объединение, в состав которого входило 12 электростанций, суммарная мощность которых составляла 1160 МВт. К наиболее крупным электростанциям относились Каширская ГРЭС (186 МВт) и Шатурская ГРЭС (180 МВт). Непрерывно развивались электрические сети энергосистемы. Протяженность ЛЭП напряжением 110 кВ к началу войны достигала 2450 км.

Проанализировав данные по развитию промышленности СССР немецкое командование утвердило план ведения воздушной войны. Одной из основных задач плана было разрушение энергетической отрасли страны. Для этого требовалось нанести крупные бомбовые удары по крупным электростанциям, дающим энергию промышленным объектам. Для реализации этого плана осенью 1942 года был выделен 6-й корпус «Люфтваффе» под командованием генерала Рудольфа Майстера.

Начало Великой Отечественной войны запомнилось энергетикам буквально с первых дней воздушными тревогами, переходом персонала на казарменное положение, отменой отпусков.

В течение двух дней в столице было введено полное затемнение, проведена маскировка улиц, площадей, крупных зданий и корпусов предприятий. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны СССР «О реорганизации службы МПВО г. Москвы» от 05.07.1941 г., было создано 5 аварийно-восстановительных полков, транспортный полк, 29 отдельных батальонов, специализированный батальон связи, почти 13 тысяч противопожарных команд, 36 медицинских рот и около 5 тысяч санитарных дружин, 285 команд самозащиты и 5 тысяч санитарных команд.

Первый серьезный экзамен система МПВО держала в ночь с 21 на 22 июля 1941 года, когда фашистским бомбардировщикам удалось прорваться в небо над столицей. Налет продолжался 5 часов 45 минут. С объявления воздушной тревоги подразделения МПВО, находившиеся в постоянной боевой готовности, расположились на заранее предусмотренных позициях. В налете на Москву участвовало 220 самолетов фашистской авиации. Им удалось сбросить 104 фугасных и около 46 тысяч зажигательных бомб. В ночь с 22 на 23 июля в налете на Москву участвовало 125 вражеских бомбардировщиков, а в ночь с 23 на 24 июля - 100. За месяц, с 21 октября по 20 ноября 1941 года, в самый острый период битвы за нашу столицу, гитлеровская авиация произвела на Москву 54 налета, в которых участвовало 2 тысячи самолетов, сбросивших на Москву 657 фугасных и 19 тысяч зажигательных бомб. С января 1942 года авианалеты на столицу стали редкими. Последний налет был отмечен в штабе МПВО Москвы 5 апреля 1942 года.

Стремясь нарушить работу энергосистемы Москвы, враг подверг нападению с воздуха почти все электростанции, кроме Орехово-Зуевской и Электрогорской, сбросив более 100 фугасных и около 1000 зажигательных бомб. МГЭС–1 (станция «Раушская» сейчас — ГЭС–1 им. П.Г. Смидовича) пострадала более других: в октябре 1941 года на ее корпус упали четыре фугасные бомбы. Несмотря на это, электростанция продолжала бесперебойно вырабатывать энергию.

Для ликвидации последствий налетов в июле 1941 года из числа специалистов «Мосэнерго» был сформирован 4-й аварийно-восстановительный полк МПВО. В его штаб вошли руководители управления. Численность полка составляла 1590 человек. Основной задачей полка было восстановление разрушенного энергохозяйства города. Его частью стала отдельная специализированная рота, занимающаяся восстановлением и ремонтом разрушенных теплосетей. В состав полка также вошли батальон высоковольтных сетей, батальон кабельщиков и рота связи. В подвальном помещении на Раушской набережной в здании «Мосэнерго» был организован командный пункт. Бойцы и командиры были рассредоточены по разным районам Москвы: часть из них дежурила на энергообъектах города, другая занималась ремонтом оборудования.

В первые дни войны главным направлением работы стала защита электростанций и подстанций от бомбардировок путем их маскировки. Для маскировки МГЭС–1 (ГЭС–1 им. П.Г. Смидовича) от бомбежек было принято решение замаскировать ее под жилой дом. По замыслу маскировщиков, Обводной канал на одну ночь превратили в улицу Замоскворечья. Здание МОГЭС надстроили фанерным этажом, который укрыл высокие трубы, заметные с воздуха.

Такие же превращения коснулись и других энергетических объектов города. Было начато формирование аварийного резерва оборудования и запасных частей. Проведены работы по организации автономного энергоснабжения важнейших потребителей от независимых генерирующих источников. А также осуществлена прокладка дополнительных цепей питания.

Начало войны тяжело сказалось на состоянии столичной энергосистемы. Большинство электростанций подверглись бомбежкам и были частично разрушены, но продолжали работать. Работа производственных и ремонтных цехов не останавливалась ни на минуту.

В конце августа 1941 года «Мосэнерго» получило приказ от Наркомата электростанций готовиться к демонтажу и эвакуации энергетического оборудования. Эвакуация проводилась в два этапа, которые определялись ходом военных действий. На первом этапе производился полный демонтаж оборудования и отправка его в тыл. На втором — демонтировалась та небольшая часть оборудования, которая продолжала работать до подхода немецко-фашистских войск к Москве.

16 октября 1941 года начался демонтаж Фрунзенской ТЭЦ (сегодня ТЭЦ–12 ОАО «Мосэнерго»), проработавшей всего пять месяцев после пуска. На территории станции были оборудованы мастерские, в которых изготавливались передвижные электростанции для фронта. В восточные районы страны из столицы было вывезено 46 паровых котлов и18 турбогенераторов суммарной мощностью 726 МВт, 1728 км ЛЭП и 22 подстанции, 99 трансформаторов общей мощностью 494 МВт. В опустевших машинных залах энергетических станций были размещены цеха по ремонту боевой техники.

Но главной заботой энергетиков в военные годы стало топливо. Подвоз к Москве бакинской нефти и донецкого угля прекратился. Котлы московских электростанций спешно переводили на подмосковный уголь, но сделать это оказалось нелегко. При этом постоянно возникали трудности с доставкой топлива. Чаще всего уголь в Москву везли из Каширы. Однако даже эти сто километров, разделяющие два города, эшелоны преодолевали с огромным трудом: железную дорогу постоянно бомбили немецкие самолеты. После того как немецкие войска были отброшены от Москвы, начался возврат и введение в работу эвакуированного оборудования электростанций. И уже в конце 1942 года мощность электростанций «Мосэнерго» достигла 84% от довоенного уровня, а к 1945 году этот показатель почти достиг довоенной величины — 1135 МВт. При этом протяженность электрических сетей даже превысила довоенный уровень и составила 5217 км против 4925 км в 1941 году.

Система МПВО Москвы со своей задачей справилась. 227 тысяч москвичей, входивших в формирования МПВО, награждены медалями «За оборону Москвы», а 577 наиболее отличившихся бойцов и командиров награждены боевыми медалями и орденами.

В годы Великой Отечественной войны части и формирования МПВО городов обезвреживали авиабомбы и артиллерийские снаряды, ликвидировали пожары и загорания, восстанавливали мосты, предотвращали аварии, оказывали медицинскую помощь.

К началу 1944 года кадровый состав МПВО насчитывал около 222 000 человек, которые участвовали в ликвидации последствий авианалётов, разборе завалов, восстановлении заданий и сооружений, электрических, водопроводных и канализационных сетей. Формирования МПВО проводили обезвреживание неразорвавшихся снарядов, разминирование зданий и местности, возводили убежища. Силы МПВО ликвидировали последствия более 30 тыс. налетов фашистской авиации, предотвратили в городах свыше 32 тыс. серьезных аварий на объектах народного хозяйства, обезвредили свыше 430 тыс. авиабомб и почти 2,5 млн. снарядов и мин. Усилиями формирований и частей МПВО было ликвидировано 90 тыс. загораний и пожаров. Во взаимодействии с частями Вооруженных Сил МПВО внесла в годы войны существенный вклад в дело защиты населения и народного хозяйства от налетов фашистской авиации, в ряде случаев ее силы принимали участие и в отражении атак сухопутных частей противника на города.

Санитарные дружины оказали помощь более 136 тыс. раненным и пострадавшим. Служба связи и оповещения оборудовала более 200 узлов связи, 3,5 тыс. электросирен и 4,5 тыс. мощных динамиков. Бойцы аварийно-восстановительной службы восстановили около 200 километров водопроводных и канализационных магистралей, более 15 тыс. жилых домов, 205 мостов и 150 промышленных предприятий. Обезврежено и уничтожено более 430 тыс. неразорвавшихся авиабомб, около 4 тыс. снарядов и мин. В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону — в связи с развитием оружия массового поражения.

Краткая биография Кутырина Григория Борисовича (01.12.1911 - 12.02.1988).

Кутырин Григорий родился в семье крестьян села Белкино Калужской губернии. Его отец Кутырин Борис Иванович (1892-1940) и мать Кутырина (Голдина) Василиса Петровна (1890-1960) всю жизнь прожили в Белкино. Григорий был единственным ребенком в семье, его братья и сестра умерли в детстве.

По воспоминаниям Григория Борисовича, будучи ребенком, он ездил в Москву со своим дедом по матери Голдиным Петом по прозвищу Голда. Дед Голда обладал огромной физической силой, он участвовал в кулачных боях на льду Москвы-реки, выступая за район Хамовники.

Кулачные бои происходили почти исключительно зимою, преимущественно на масляной неделе и по воскресеньям. В Москве собирались на реке под Симоновым монастырем, под Девичьим, у гор Воробьевских, и в окрестностях фабрик.

Кулачный бой имел разновидности: самым несложным характером отличалась так называемая "Сцеплянка-Свалка", а затем уже более организованная форма, вроде турнира это "Стенка на стенку", и наконец "Один-на-один". Победителей, по окончании боя, продолжавшегося иногда и час и два, с триумфом вели на угощенье.

В возрасте 11 лет в 1922 году Григорий Кутырин поступил в школу-колонию «Бодрая жизнь» талантливого педагога Станислава Теофиловича Шацкого (1878-1934). Опытная станция Шацкого объединяла несколько школ, в том числе Белкинскую, Кривскую, Кабицинскую, Самсоновскую школы. На курсах учителей ‘’Бодрой жизни’’ бывали Н. К. Крупская, А. М. Горький, нарком просвещения А. В. Луначарский, многие другие почетные гости. С начала 20-х годов колония стала принимать на обучение не только московских детей, но и детей из окружающих деревень. В их числе, был и Кутырин Григорий, который поступил в школу в 1922 году. С 1923 года «Бодрая жизнь» стала называться школой крестьянской, потом - колхозной молодежи. Было построено новое двухэтажное здание школы, там разместились 5-9 классы. Школа к концу 20 -х годов имела большое подсобное хозяйство, колонисты обрабатывали земли, ухаживая за посевами, получали неплохие урожаи. Учитель физики Теодор Теофилович Шацкий руководил электрификацией школы, подготовку по электротехнике дети получали на его уроках и внеклассных занятиях, а также в процессе дежурства на школьной электростанции.

В Бодрой жизни осуществлялась интересная идея, воспитывая детей, одновременно воздействовать на взрослое население деревень. В эту работу широко вовлекались старшие колонисты. Они устраивали для крестьян концерты и спектакли, обучали сельских ребятишек выращивать цветы, благоустраивали деревни. Для организации эстетического воспитания в школе-колонии создались прекрасные условия. Валентина Николаевна и Станислав Теофилович, проявили огромную заботу о музыкальном образовании учащихся. На вечерах Шацкий пел арии из опер, Валентина Николаевна играла на фортепьяно, проводила лекции о композиторах, руководила хором, который пел на четыре голоса, обучала учащихся игре на фортепьяно. Особенно запомнилось ученикам, что они много пели и во время работ в поле и огороде, и на вечерах. Каждый день начинался и кончался песней.

Из воспоминаний Г.Б. Кутырина: ’’В колонии широко было поставлено музыкальное воспитание. Ребята учились играть на фортепьяно, был оркестр народных инструментов, колонисты играли на скрипке, баяне, были драмкружки, изостудия. Это давало возможность ставить спектакли, хорошо оформленные декорациями, начиная от русских народных сказок до серьезных произведений Островского. В народных домах и клубах концерты и спектакли колонистов пользовались огромным успехом’’.

Обучение в школе-колонии, интересные занятия и талантливые педагоги, безусловно, повлияли на выбор Григорием будущей профессии. Благодаря занятиям в «Бодрой жизни» он получил фундаментальные знания в области точных и естественных наук, что позволило успешно поступить В Московский энергетический техникум (МЭТ) в 1928 году, когда ему было 17 лет. Современное название техникума: Московский экономико-энергетический колледж Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Это учебное заведение, одно из старейших, с богатым прошлым и историей, созданное в 1870. Бывшее Техническое училище им. Ермакова. Сохранились мастерские училища, здесь в 1930-х годах жил и работал профессор механики академик Л. С. Лейбензон. Этот техникум более 100 лет готовил специалистов энергетиков высокой квалификации. Вся энергетическая система Москвы и других городов России обслуживалась выпускниками этого уникального учебного заведения.

В период обучения Григория Кутырина в МЭТе там преподавали многие профессоры и доценты Московского энергетического института. Благодаря отличной подготовке выпускники МЭТа, обладали высокими профессиональными знаниями на уровне инженеров-электриков.

По окончанию техникума, начиная с 1932 года, Григорий Борисович работал в энергетических системах Мосэнерго, Уралэнерго, откуда был призван в Красную Армию.

Службу Григорий Кутырин проходил на Дальнем Востоке в Приморье в качестве помощника командира взвода гаубичной артиллерии.

Гаубичная артиллерия имела широкое распространение в 1930–1940-х годах. Полевые гаубицы дивизионного звена, состоявшие на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) в 20-е годы, достались ей в качестве наследия от царской армии. Это были 122-мм гаубица образца 1909 года и 122-мм гаубица образца 1910 года, спроектированные немецким концерном «Крупп» (Krupp) и французской фирмой «Шнейдер» (Schneider) для Российской Империи. Они активно использовались в Первой мировой и Гражданской войнах. К 30-ым годам эти орудия устарели. Начальник Генерального Штаба РККА маршал А. И. Егоров решительно высказался за создание новой гаубицы.

122-мм гаубица образца 1938 года (М-30) — советская гаубица периода Второй мировой войны. Это орудие состояло на вооружение армий многих стран мира, использовалось практически во всех значимых войнах и вооружённых конфликтах середины и конца XX века. Оснащение артиллерии РККА гаубицами М-30 сыграло большую роль в разгроме нацистской Германии в Великой Отечественной войне.

Во время службы Григория Кутырина в Приморье, командующим Особой Краснознаменной Дальневосточной армией был маршал Василий Константинович Блюхер (1890—1938), которого Григорий встречал на военных семинарах и учениях. В июле 1938 года во время боевых действий у озера Хасан возглавлял Дальневосточный фронт. Там войска Красной Армии понесли большие потери и смогли добиться успеха лишь к 10 августа.

После демобилизации из армии в 1938 году Григорий Кутырин поступил на работу в качестве дежурного инженера станции (ДИС) на Государственную электрическую станцию №1 (ГЭС №1) системы Мосэнерго.

ГЭС-1 им. П. Г. Смидовича — старейшая действующая тепловая электростанция России. Расположена на Раушской набережной в Москве. Здание ГЭС-1 объявлено историческим памятником, по форме напоминает корабль, спроектировано при участии архитектора Ивана Жолтовского. ГЭС-1 (ранее — Раушская электростанция) построена акционерным «Обществом электрического освещения 1886 года» по указу императора Александра III, была первой станцией, дающей переменный ток. Строительство станции началось в 1896 году, а 28 ноября 1897 года состоялся пуск её первой очереди мощностью 3,3 МВт. Через семь лет после начала работы мощность ГЭС-1 достигла 10,5 МВт. На станции были установлены работающие на нефти котлы компании «Сименс и Линц», а также паровые поршневые машины и генераторы от компании «Сименс и Гальске» мощностью 450 кВт.

В 1920-е годы МГЭС-1 выполняла функции регулирующей станции, поддерживающей нормативную частоту и напряжение в Московской энергосистеме. МГЭС-1 была до Октябрьской революции самой мощной электростанцией в России, на ней было установлено 12 турбин общей мощностью в 55 МВт. Планом ГОЭЛРО намечалось увеличение мощности 1-ой МГЭС до 75 МВт. К кратчайшему сроку выполнения плана ГОЭЛРО 1-я МГЭС достигла мощности 110 МВт, так как на ней были установлены непредусмотренные планом три агрегата по 16 МВт. В последующие годы МГЭС-1, расположенная в центре Москвы, постепенно переходит на роль теплофикационной электростанции. В марте 1931 года была введена в работу первая теплофикационная магистраль горячей воды от МГЭС-1 и создано специализированное предприятие по эксплуатации и развитию московской теплосети. В 1933 году на станции была введена в эксплуатацию первая отечественная теплофикационная турбина мощностью 12 МВт, в результате чего мощность предприятия увеличилась до 119,8 МВт. В 1946 году ГЭС-1 перешла на сжигание природного газа и стала первой в российской энергетике электростанцией, использующей газ в качестве топлива.

С началом Великой Отечественной Войны на ГЭС-1 были образованы команды противовоздушной обороны и аварийно-восстановительные бригады, благодаря чему даже в 1941 году коллектив электростанции ни на минуту не прекращал работу, обеспечивая москвичей светом и теплом. Из сотрудников Мосэнерго был создан 4-й аварийно-восстановительный полк МПВО. В 1941 году, когда фашистские войска стояли у ворот Москвы, Григорий Борисович вступил в ряды ВКП/б.

30 сентября 1941 года началось генеральное наступление фашистов на Москву. Оборону держали три наших фронта: Западный, Резервный и Брянский.

Через село Белкино, где остались родные и близкие Григория, проходил «коридор», по которому в октябре 1941-го года отходили части 43-й армии РККА. 7 октября командующий Ленинградским фронтом генерал армии Георгий Константинович Жуков прибыл в Москву по вызову Сталина.

Из книги Г.К. Жукова "Воспоминания и размышления: " Утром 8 октября, подъезжая к полустанку Обнинское, мы увидели двух связистов, тянувших кабель в Малоярославец со стороны моста через реку Протву. Проезжая Протву, вспомнил свое детство. Всю местность в этом районе я знал прекрасно, так как в юные годы исходил ее вдоль и поперек. В десяти километрах от Обнинского, где остановился штаб Резервного фронта - моя родная деревня Стрелковка".

К 18 октября 1941г. ситуация сложилась катастрофическая. Фашисты проломили линию Малоярославецкого укрепрайона, и в образовавшийся прорыв устремились танки — на Москву.

Из-за угрозы полного окружения частям Красной Армии был дан приказ отступить. Наши войска пошли по проселочной дороге через брод на реке Протве через деревни Потресово, Пяткино, Самсоново, Белкино, Кривское и Добрино. Это был единственный не занятый фашистами коридор, пригодный для выхода наших войск из окружения к реке Наре. Утром 18 октября фашисты вошли в Малоярославец и в течение дня, продвигаясь к Подольску, беспрепятственно заняли всю территорию современного Обнинска: Пяткино, Самсоново, Белкино, колонию "Бодрая жизнь" и испанский детский дом. Через три дня немцы вышли на западный берег Нары, но здесь были остановлены нашими войсками и не смогли форсировать реку. На этом рубеже, в 75 км от Москвы, линия фронта наконец стабилизировалась. Дальше врага не пропустили, и спустя два месяца отсюда началось контрнаступление.

Накануне оккупации Белкино бомбили немецкие самолеты, и несколько домов загорелось от прямого попадания фугасных бомб. Чтобы было где прятаться во время обстрелов, люди вырывали окопы-землянки прямо на своих огородах. Когда наши отступающие части проходили через деревни, женщины прямо на ходу совали в руки изнуренным солдатам хлеб, картошку и яйца - у кого что было.

Так началась оккупация, длившаяся почти два с половиной месяца. В лесах возле Обнинска до сих пор можно увидеть круглые, оплывшие по краям ямы, это воронки от снарядов.

Когда фашистские войска приближались к Малоярославцу, школа-колония Шацкого была эвакуирована. Выпускники школы-колонии, а также многие учителя ушли на защиту Родины. В Книге Памяти при Музее истории школы № 1 им. Шацкого собраны сведения о 52 колонистах, погибших на фронте. На фасаде школы установлена мемориальная доска в память о погибшем выпускнике "Бодрой жизни", Герое Советского Союза В.В.Мигунове. История "Бодрой жизни" закончилась в октябре 1941 года. Оккупанты разграбили имущество колонии, сожгли мебель, библиотеку школы.

Фашисты установили "новый порядок", правила которого были вывешены на заборах. За малейшее неповиновение грозил расстрел, а за хранение оружия и укрывательство красноармейцев или партизан - повешение. Немецкие солдаты стояли почти во всех домах - иногда до десятка человек сразу, а хозяева, если их не выселяли в сарай, ютились на кухне или в каком-нибудь чулане. Солдаты обычно спали прямо на полу на кучах соломы, поставив автоматы рядом в углу. Готовили они себе на полевой кухне. В особняке "Морозовской дачи" была конюшня, в здании испанского детдома разместили госпиталь, другой госпиталь был в поселке "Бодрая жизнь", в двухэтажном здании школы.

18 декабря части 43-й Армии перешли в наступление на Малоярославецком направлении. Территорию современного Обнинска освобождали входившие в состав этой армии 53-я стрелковая дивизия и 5-й воздушно-десантный корпус. Село Белкино освобождали части 5-го воздушно-десантного корпуса, наступавшие правее 53-й дивизии. Немцы уже выгоняли жителей из домов, но поджечь село так и не успели, на окраине леса появилась цепочка наших бойцов на лыжах.

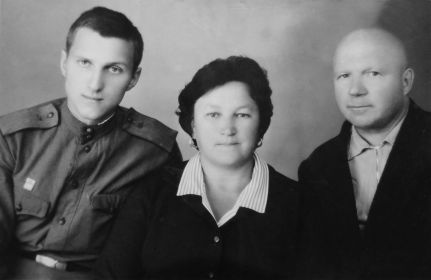

Кутырин Григорий Борисович был женат на Кутыриной (Коротковой) Анастасии Сергеевне (04.11.1918) уроженке села Белкино, ее отец Коротков Сергей Андронович (18.09.1896 – 1943) ушел на фронт в 1942 году в возрасте 44 лет, 7 марта 1943 года были получены последние сведения о переводе Короткова Сергея Андроновича в 391 медико-санитарный батальон 222 стрелковой дивизии. Пропал без вести весной 1943 года

В семье родилось два сына Борис (21.07.1939) и Сергей (25.12.1944). По окончании войны и до конца своих дней Григорий Борисович работал на предприятиях Мосэнерго. В том числе на ТЭЦ-16 (Теплоэлекторцентраль) на севере-западе Москвы. На ТЭЦ-21 Кутырин Г.Б. закончил свою трудовую деятельность в качестве начальника электроцеха, выйдя на пенсию.

«В движенье мельник жизнь ведет, в движенье

Плохой тот мельник должен быть,

кто век свой дома хочет жить,

все дома, все дома.

Вода примером служит нам, примером.

Ничем она не дорожит

и дальше, дальше все бежит

все дальше, все дальше».

Ф. Шуберт – «Прекрасная мельничиха», вокальный цикл на сл. В.Мюллера

После войны

По окончанию войны и до конца своих дней Григорий Борисович Кутырин работал на предприятиях Мосэнерго, в том числе на ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы. На ТЭЦ-21 закончил свою трудовую деятельность в качестве начальника электроцеха.