Глеб

Кириллович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

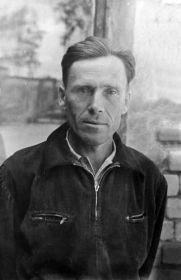

Кутырин Глеб Кириллович (1911 г.р.). Воевал в 1288 стрелковом полку 113 стрелковой дивизии. Уроженец деревни Белкино Боровского района Калужской области, дата и место призыва: 1942 год Боровский РВК. Связь 113-й стрелковой дивизии с Боровским районом проходит и через боевые судьбы боровчан, воевавших в её составе, шедших вместе с дивизией нелегкими фронтовыми дорогами. Вряд ли можно найти в Красной армии воинское формирование, боевой путь которого связан с Боровским краем теснее, чем у 113-й стрелковой дивизии.

Боевой путь

1942-1943: 1288-й стрелковый полк 113-й стрелковая дивизия 33 армия

Воспоминания

Ржевско-Вяземская наступательная операция 1942 г.

Ржевская битва складывалась из четырёх самостоятельных наступательных операций:

Первая из них состоялась в январе ‑ апреле 1942 года (Ржевско‑Вяземская)

Вторая‑ в августе 1942 года (Ржевско‑Сычевская),

Третья ‑ в декабре 1942 года (Ржевско‑Сычевская, операция "Марс")

Четвертая ‑ в марте 1943 года (Ржевско‑Вяземская).

После боёв за освобождение Боровска 113-я дивизия получила передышку всего в один день и уже 5 января выступила из города на запад. Дальнейший боевой путь 113-й дивизии в начале 1942 года был трагичным.

Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция проводилась на заключительном этапе Московской битвы силами Калининского (генерал И. С. Конев) и Западного (генерал Г. К. Жуков) фронтов 8 января — 20 апреля 1942 г. против группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал X. Г. Клюге).

В ходе Ржевско-Вяземской операции 26 января 42-го началось наступление войск Западного фронта, в т.ч. 33-й армии, на Вязьму. Поначалу оно было успешным, и армия вплотную подошла к Вязьме, но был допущен повторяющийся в первом периоде войны просчет. Ударная группировка устремлялась в пробитую в обороне немцев брешь, но место прорыва не только не расширялось, но и должным образом не оборонялось. Наступающие армии как штык пронзили оборону и тылы противника, причем часть сил оставлялась для сдерживания оболочки этого прорыва. Немцы же, подтянув резервы, просто перекрыли горловину, чем лишили наступающих возможности пополнения людьми, продуктами, боеприпасами. Оказавшуюся в окружении 33-ю армию постигла трагическая участь. Она погибла. Попытка вырваться успеха не имела. Когда до соединения с основными силами оставалось несколько километров, немцы смогли не только устоять, но и снова потеснили армию в свои тылы для последующего уничтожения.

43 армия, на которую возлагался прорыв к 33-й армии со стороны фронта, задачу не выполнила.

Весной 1942 года во время контрнаступления 33-й армии на Вязьму в рамках Ржевско-Вяземской операции 113-я стрелковая дивизия вместе со 160-й была включена в ударную группу. В ходе Вяземского рейда и последующих трехмесячных сражений в тылу врага 113-я стрелковая дивизия, как и остальные формирования Западной группы войск генерала Ефремова, потеряла большую часть состава.

В бою погиб опытный командир 113-й дивизии полковник Константин Иванович Миронов, возглавлявший дивизию и при обороне Боровска в октябре 1941 года, и при его освобождении в январе 1942-го.

Наступление началось зимой 1942 года и многие бойцы были одеты по-зимнему, т.е. в валенках. Весной же, когда снег начал подтаивать, днем валенки намокали, становились тяжелыми, а ночью - ледяными. Они стали настоящим бедствием для солдат. Утомленные, изможденные, в них они еле передвигали ноги. Хоть какое-то снабжение армии с распутицей тоже прекратилось – самолетам негде было сесть, да и что можно было для такой массы людей доставить по воздуху!

Снаряды в скором времени просто закончились. Пока это было возможно, орудия таскали с собой, но по мере ухудшения обстановки, их выводили из строя, взрывали, закапывали. По сводке на 12 марта в 113-й дивизии оставалось всего 4 122-мм пушки без снарядов. 972-й артполк перестал быть артиллерийской частью, он воевал как пехота. К 14 апреля остатки дивизий с ранеными собрались для прорыва в Шпыревском лесу. На этом небольшом клочке земли несколько тысяч человек готовились или умереть, или пробиться к своим. Кому повезет. Поражает стойкость наших частей. Люди были настолько истощены и измучены, что, по их же воспоминаниям, не всегда понимали своих действий. Но эти действия были – только вперед, к своим.

Из воспоминаний участников этих событий:

Зам. политрука взвода управления 972-го артполка Околев И.Ф.: «Вышли 10 апреля 1942г. организованно, вместе с командиром дивизии полковником Мироновым… проходили с боями … в р-н Песково… проходя весь путь лесами…Перешло через линию фронта 3 человека, остальные держали направление на Красный Октябрь…».

Капитан Бречь П.П., командир 1292 сп 113 сд: «Дивизия (около 500 чел.) пыталась перейти р.Угра у Песково, успеха не имела. У Песково погиб комдив – полковник Миронов. Отряд направился в Абрамово и 250 чел. перешло через реку. Остальным комиссар дивизии приказал разойтись на мелкие группы и самостоятельно выходить из окружения». Капитан Бречь пошел с отрядом в 8 человек. К своим вышли четверо.

Серов М.П., рядовой-повозочный санчасти 3 сп 113-й сд: «…вместе с 45-50 бойцами разных частей начал выходить из окружения… Мы шли все лесами, шли только ночью. Мест я не помню, направления не понимал и шел за людьми, если бы не люди, мне бы не выйти. На противника натыкались часто, он нас обстреливал. …Двигаясь дальше, мы перешли реку и, выйдя к опушке леса, остановились для того, чтобы осмотреться. В это время какой-то человек крикнул по-русски: «Стой! Кто идет?». Мы ответили, что свои и так встретились с лейтенантом Пыжовым, который хотел двигаться дальше, но мы рассказали ему все о своих частях и о противнике и после наших дальнейших упрашиваний, он согласился нас вывести из окружения. Через линию фронта нас перешло трое. Остальные, по-видимому, растерялись по ночам при перестрелке с противником и выходят в других направлениях, а может быть убиты. Объяснить я вам это не сумею…».

Боец 338-й стрелковой дивизии Хоняк П.Г.: «Тогда немцы разорвали нашу колонну, и я остался со своим полком. Двое суток мы пробивались через дорогу в разных местах, и к вечеру немцы окончательно загнали нас на высотку. Нас оставалось человек двадцать пять или тридцать. Мы залегли и, отстреливаясь, ждали, когда стемнеет. Я лежал рядом с командиром нашего полка майором Павлом Андреевым. И вдруг на него упала мина. Его — насмерть. Мы прикрыли его шинелью — последняя дань уважения. Стемнело, и мы начали прорываться с этой высотки, а ночью меня ранило, и я остался один. Лежал под густым ельником до 28 апреля. Две недели сосал конское копыто в Шпыревском лесу. Были у меня при себе две пачки грузинского чая: накурюсь чаю и сутки сплю. Наконец меня нашли наши ребята, однополчане. Накормили меня льняным семенем, это ль не счастье».

В мае 1942 года последовало очередное формирование и возрождение 113-й дивизии. Новое пополнение стало поступать в неё в первую очередь из жителей Боровска и района. В соответствии с новыми правилами мобилизации, призывники направлялись в запасные стрелковые полки «в полосе действия своих армий». Боровский район попал в зону действия 33-й армии и практически все призванные районным военкоматом в 1942 году после полуторамесячной боевой подготовки – распределялись по частям 33-й армии, в том числе и в 113-ю стрелковую дивизию.

В августе 1942 года 113-я дивизия участвовала в первой Ржевско-Сычевской (Гжатской) наступательной операции.

Многие боровчане, воевавшие в те дни в составе 113-й дивизии, погибли на рубеже Гжатск–Юхнов и захоронены на территории Износковского района Калужской области и Темкинского района Смоленской области.

Из доклада Сергея Глухарева

на конференции «XII научно-практические чтения памяти А.Н. Радищева». Малоярославец, Калужский филиал МФЮА, 20 апреля 2012 года, опубликовано в сборнике материалов конференции. Малоярославец, 2012

1-я Ржевско-Сычевская (Гжатская) наступательная операция 30 июля – 30 сентября 1942 г.

Ржевская битва состояла из нескольких этапов, одним из которых является 1-я Ржевско-Сычёвская операция, проводимая войсками Калининского и Западного фронтов в августе-сентябре 1942 года.

Частью же 1-й Ржевско-Сычёвской операции была Гжатская операция.

33-я армия в наступлении на Гжатск должна была играть основную роль, наступая в направлении Остролучье-Силенки-Гжатск, то есть заходя с юга. Дальнейшее наступление должно было развиваться на Вязьму, но до этого дело не дошло. Основной ударной силой армии должен был служить 7-й гвардейский стрелковый корпус в составе 5-й гвардейской стрелковой дивизии. Предварительный план наступательной операции 33-й армии в районе Гжатска 9—10 августа 1942 г., Карта-план наступательной операции 33-й армии в районе западнее гор. Медынь на 11 августа, позволяют утверждать, что 33-й армии отводилась большая роль. Она должна была прорвать вражескую оборону и развивая успех в направлении Остролучье, Силенки, Гжатск, во взаимодействии с частями 5-й армии уничтожить Гжатскую группировку противника. 5-я армия в операции Западного фронта должна была наносить вспомогательный удар, выйти на фронт: Городок, Карманово, Самуйлово.

Об этом наступлении известно лишь узкому кругу людей. Многие считают, что в феврале-апреле 1942 года 33-я армия полностью погибла в окружении вместе со своим командармом М.Г. Ефремовым и как боевая единица перестала существовать. Это мнение абсолютно ошибочно.

Наступательная операция 33-я армии с 13 августа по 7 сентября унесла жизни 12-15 тысяч человек. С учётом раненых общие потери 33-й Армии за эти дни составили 44-46 тысяч бойцов и командиров.

Командовал 33-я армией в этот период генерал-лейтенант М.С. Хозин. Слева – 43-я армия К.Д. Голубева, справа – 5-я армия И.И. Федюнинского.

На момент начала планирования штабом Западного Фронта (командующий – Г.К. Жуков) участия 33-й Армии в Ржевско-Сычёвской операции в её состав входило четыре стрелковых дивизии (110-я, 113-я, 160-я и 222-я), один танковый батальон (520-й) и дивизион бронепоездов (6-й).

110-я и 222-я дивизии, понесшие огромные потери в зимних боях, были пополнены и практически на 80% состояли из новобранцев. 113-я и 160-я дивизии погибшие в окружённой группировке М.Г. Ефремова, в мае были сформированы заново и состояли из новобранцев практически полностью. 520-й танковый батальон имел на вооружении 36 устаревших довоенных танков Т-26. Артиллерия – по одному артполку в каждой дивизии. Авиация – 172-й смешанный авиаполк, состоявший из двух эскадрилий У-2 и ЯК-3, дислоцировавшихся на двух грунтовых аэродромах Тишинино и Купелицы. 6-й дивизион бронепоездов (2 паровоза) имел возможность действия только на левом фланге Армии, подходя к разъезду Угрюмово по одноколейной железной дороге Калуга-Вязьма.

В августе 1942 года началось наступление 33-й армии вдоль дороги Юхнов-Гжатск с рубежа реки Истра в направлении на Гжатск. В тяжелых боях наши войска смогли продвинуться на север лишь на 20 км. Немецкое командование на фланге отвело свои части за реку Воря , а со стороны Гжатска организовало контрудар силами подошедших резервов, остановив в августе 1942 года наши войска на рубеже: река Воря-Уполосы-Скугорево-Холм-Назарьево- Горки-Пречистое.

Осенью 1942 года Гжатская операция была прекращена. Части ударной группировки 5-й армии перешли к обороне еще с 25 августа, части северной группировки войск армии во взаимодействии с левофланговыми частями 20-й армии вели наступление против самуйловской группировки противника. Попытка возобновить наступление 5-й и 33-й армий была в начале сентября.

Из воспоминаний Г. Ф. Денисенко, воевавшего в составе 5-й армии («Записки пожилого солдата», опубликованных в 2005 г. в Военно-историческом архиве) 4 сентября 1942 г.: «Сегодня, несколько раньше 6 часов, началась артподготовка к наступлению. Работы к нему велись уже дней десять. Начали бить артиллерия и минометы. Противник начал отвечать. Сплошной гром. Свист бичей, длинные очереди пулеметов. Сотрясается земля, заметно колеблются стены землянки… В короткие перерывы жуткой тишины слышен далекий гул орудий и гудение аэропланов. Наша пехота, атакуя, окопалась, но далеко не продвинулась. Как всегда в этих случаях говорят про ужасы: у противника 7 рядов окопов. Огромная сила артиллерии… Бои 4 и 5 сентября были очень жестокими…».

Отдельные наступательные действия 5-й армии продолжались до конца сентября, 33-я армия прекратила наступательные действия 7 сентября. 20-я армия после неудачных попыток прорвать фронт противника и нанести удар на Гжатск с запада также с 8 сентября перешла к обороне.

Несмотря на повторные атаки, наши войска дальше продвинуться не смогли и фронт здесь встал до марта 1943 года.

Начало боевого пути 113-й стрелковой дивизии 2-го формирования 1941-1942 год

Связь 113-й стрелковой дивизии с Боровским районом проходит и через боевые судьбы боровчан, воевавших в её составе, шедших вместе с дивизией нелегкими фронтовыми дорогами…

Вряд ли можно найти в Красной армии воинское формирование, боевой путь которого связан с Боровским краем теснее, чем у 113-й стрелковой дивизии. Это и строительство оборонительных рубежей летом 41-го, и ожесточенные бои под Боровском в октябре того же года, и освобождение города и района в январе 42-го. Сотни солдат и офицеров дивизии погибли в боях на городских окраинах и улицах Боровска, под Бутовкой и Комлево, Ермолино и Фатеево.

Официально днем создания дивизии считается 8 июля 1941г. Сформированная во Фрунзенском районе столицы, 5-я московская стрелковая дивизия народного ополчения (5 МСДНО) состояла из рабочих и служащих московских предприятий: заводов «Каучук», «Электросвет», фабрики им.Свердлова, комбината «Красная Роза», Наркомстроя, управления строительства Дворца Советов. Большой отряд добровольцев сформировался из преподавателей и студентов вузов: Педагогического института и Института иностранных языков. Ополченцы-медики Первого и Второго медицинских институтов составили костяк медико-санитарного батальона. В состав дивизии вошли также жители многих районов Московской области в частности Боровского района. В последних числах сентября 113-ю стрелковую дивизию вывели из состава 33-й армии и включили в 43-ю армию генерал-майора Собенникова.

Попав под жернова первого удара немецкой операции по захвату Москвы в начале октября 1941 года под Спас-Деменском, 113-я дивизия потеряла основную часть своего состава.

В районе современного Обнинска 113 сд была переформирована и с 13 октября с ходу, без подготовки, встала на защиту Боровска под деревнями Бутовка и Красное. Несколько дней ополченцы 113-й дивизии противостояли отборным немецким подразделениям 57-го танкового корпуса вермахта и сбили их наступательный пыл.

Затем 113-я вела оборонительные бои в районе Наро-Фоминска (село Каменское), в декабре 1941 года перешла в наступление. Освободила многие села и деревни Боровского района. После ожесточенных боев в январе 1942 года совместно с 93-й и 201-й стрелковыми дивизиями очистила Боровск от фашистов.

Из книги Сергея Глухарева "Боровский призыв по мобилизации во время Великой Отечественной войны". Часть 2.

Дальнейший боевой путь 113-й стрелковой дивизии:

Январь ‑ апрель 1942 года (Ржевско‑Вяземская)

Августе 1942 года (Ржевско‑Сычевская),

Декабрь 1942 года (Ржевско‑Сычевская, операция "Марс")

2 февраля 1943 года был получен приказ о переброске 113 дивизии в состав Воронежского фронта.

Командиры 113-й стрелковой дивизии с июля 1941 года по август 1943 года :

Пресняков Иван Андреевич, генерал-майор, 02.07.1941–10.10.1941;

Миронов Константин Иванович, полковник, 11.10.1941–15.04.1942;

Коншин Николай Иванович, полковой комиссар, ВрИО, 16.04.1942–25.04.1942;

Лаговский Андрей Николаевич полковник, ВрИД, 25.04.1942–16.05.1942;

Алёхин Евгений Степанович, комбриг, генерал-майор, 17.05.1942–22.08.1943;

183-й АЗСП

Боровский район с октября 1941 года находился в полосе действия 33-й армии Западного фронта. В течение всего 1942-го и первой половины 1943 года призывники Боровского района направлялись преимущественно в 183-й запасной полк 33-й армии. Длительное время 183-й дислоцировался на территории Боровского района, основные его подразделения располагались в Пафнутьев-Боровском монастыре. 183-й АЗСП был фактически крупной учебной школой, в полку готовили рядовой состав, младших командиров и младших специалистов по различным военным специальностям. В связи с тем, что подавляющая часть призывников, имевших довоенный опыт службы в Красной армии, была уже мобилизована в 1941 году, особое внимание уделялось общевойсковой подготовке. Длительность нахождения в запасном полку зависела от многих условий и обстоятельств и составляла от нескольких дней до нескольких месяцев. Практически всех бойцов после обучения в 183-м АЗСП распределяли в соединения, отдельные части и подразделения 33-й армии Западного фронта. Потребность в пополнении личным составом для 33-й армии на конец весны и начало лета 1942 года была огромна. Армия понесла большие потери в зимних и весенних боях Московской битвы. В январе-апреле 1942 года в результате неудачной попытки наступления на Вязьму, 33-я армия потеряла, по некоторым оценкам, более 10 тысяч человек. Пополнение требовалось для всех дивизий 33-й армии. На 1 июня 1942 года боевой состав 33-й армии включал четыре стрелковых соединения: 110-ю, 113-ю, 222-ю и 160-ю стрелковые дивизии. Из книги Сергея Глухарева"Боровский призыв по мобилизации во время Великой Отечественной войны". ч 2.