Иван

Фёдорович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

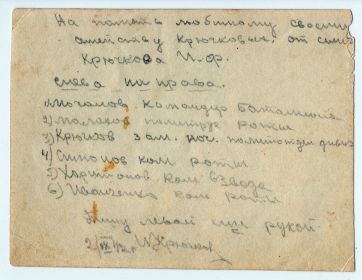

Мой дед, Крючков Иван Фёдорович, родился 22.11.1910 года в семье казака на хуторе Головской станицы Нижне-Чирской, Второго Донского округа в области Войска Донского – в настоящее время Суровикинский район Волгоградской области.

Его отец Фёдор Данилович воевал на Первой мировой войне, время его возвращения домой точно неизвестно. Станица Нижне-Чирская стала центром контрреволюционных сил второго Донского округа. За время Гражданской войны она несколько раз переходила из рук в руки. Окончательно советская власть была установлена в 1920 году. После Гражданской войны семья переехала в Царицын (Сталинград). В 1928 году дедушка, по его словам в автобиографии, «кончил 6 групп» [видимо – классов].

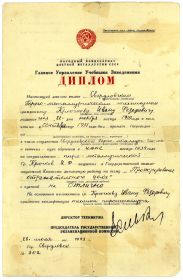

Трудовую деятельность он начал ещё в Сталинграде с 1929 года учеником бакалейщика. В начале 1930 года семья переезжает из Сталинграда в Челябинск, где Фёдор Данилович устроился работать на завод им. Колющенко. Там же с марта начал работать слесарем и Иван Фёдорович. В 1931 году дедушка был направлен на учёбу в Свердловский горно-металлургический техникум [с 1995 года – Уральский государственный колледж им. И. И. Ползунова]. Там же, в техникуме, он встретил свою спутницу, нашу любимую бабушку – Татьяну Николаевну (09.01.1915–19.09.2003), уроженку посёлка Медный рудник [сейчас – Верхняя Пышма], с которой они прожили вместе всю оставшуюся жизнь. Целых 56 лет. После окончания учёбы дедушка получил квалификацию «техник-пирометаллург» и был направлен на Челябинский тракторный завод, где и начал работать с августа 1934 года. Бабушка же закончила техникум на год позже по специальности химик-аналитик и была направлена работать на Челябинский электролитный цинковый завод. Иван Фёдорович работал на различных должностях, к 1938 году дорос до должности начальника инструментального отдела холодно-штампового цеха.

Осенью 1938 года, в связи с военным конфликтом на озере Хасан, с ряда специалистов ЧТЗ, имевших бронь от призыва в армию, бронь была снята и 04.09.1938 г. Иван Фёдорович был призван в ряды РККА и направлен на Дальний Восток в 32-ю Краснознамённую стрелковую дивизию (1-го формирования), дислоцировавшуюся на станции Раздольное Приморского края. По его рассказам, из Челябинска был отправлен целый эшелон таких же как он «разбронированных» призывников. Служил в 133 лёгком артиллерийском полку, 5‒7-й батарее в должности заместителя политрука. Одновременно обучался в Партийно-политической вечерней школе, на отделении партийно-политической работы в РККА, где получил специальность «Политработник в РККА».

В сентябре 1941 года 32-я СД перебрасывается в Московский военный округ, где принимает первый бой на Бородинском поле под Можайском. Штаб дивизии располагался именно там, где в сентябре 1812 года находился командный пункт М.И. Кутузова. 32-я дивизия сражалась против отборных эсэсовских частей ‒ в составе 40-го мотокорпуса, имевшего 400 танков, были 2-я танковая дивизия СС «Das Reich», 10-я танковая и 7-я пехотная дивизии. Общая численность гитлеровцев в них превышала 50 тысяч.

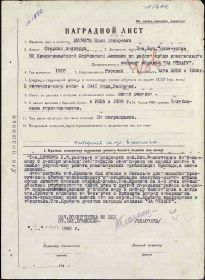

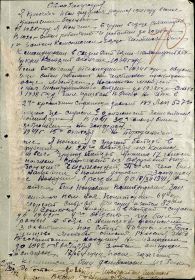

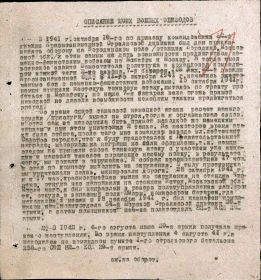

Из его описания боевых эпизодов, хранящихся в архиве ЦАМО, номер фонда 33, номер описи 686046, номер дела 377, стр. 113 (орфография и грамматика сохранены оригинальные): «Я тогда имел звание заместителя политрука и командовал командиром взвода конной тяги 2-го взвода, 7 батареи, 133 ЛАП, 32-й СД. С 11-го октября 1941 г. начались ожесточённые бои с немецко-фашисткими войсками. 15 октября 1941 года немцы приняли жестокую танковую атаку, пытаясь по тракту пробиться к Можайску, но наша 7-я батарея вела огонь прямой наводкой не давала возможности немецким танкам продвигаться вперед.

Во время одной танковой немецкой атаки расчёт нашего орудия вышел из строя, тогда я организовал ездов. [ездовых?] и стал сам за наводчика бить прямой наводкой по немецким танкам и при этом уничтожил два танка. На некоторое время атака была отбита, после чего мне командир взвода мл. лейтенант Сафоров передал, что я буду представлен к Правительственной награде; материалы на награды не были оформлены, т.к. немцы следом же приняли снова танковую атаку с участием уже авиации и нанесли тяжёлое поражение нашему полку, в результате чего, мы попали в окружение. Я собрал красноармейцев, 17 чел. и стал по компасу выходить из окружения. В тылу противника мы уничтожали связь, минировали дороги. 28 октября 1941 г. я и 17 чел. красноармейцев вышли из окружения на станцию Чисмино, откуда нас направили на станцию Истру, Московской обл.». По прямой между Бородинским полем и станцией Чисмена – 60 км. Про то, как стояли на Бородинском поле, как они выходили из окружения, дедушка мне не раз рассказывал, а его офицерский планшет, компас и кобура сохранились до начала 70-х годов.

В декабре 1941 Иван Фёдорович был назначен помощником начальника политотдела 64-й ОМСБр, которая приняла участие в битве под Москвой. В апреле 1942 года ему было присвоено звание старшего политрука, а 17.06.42 г. 64-я ОМСБр была переформирована в 82-ю СД, которая участвовала в боях на Западном фронте в составе 20-й армии.

4 августа 1942 года в рамках Первой Ржевско-Сычёвской операции, 20-я армия начала наступление в районе Погорелое Городище. Вот как дедушка сам описывает тот день: «В 1942 г. 4-го августа наша 20-я армия получила приказ о наступлении. Во время наступления 4 августа 41 г. [так в оригинале документа, явная опечатка] я находился на командном пункте 1-го стрелкового батальона 250-го СП 82-й КСД 20-й армии.

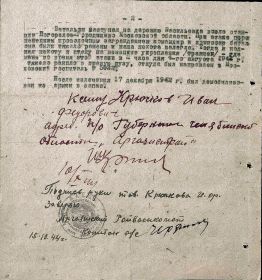

Батальон наступал на деревню Васильевка возле станции Погорелое-Городищево Московской области. При атаке перед немецким проволочным заграждением командир и комиссар батальона были тяжело ранены и наша пехота залегла. Тогда я поднял пехоту в атаку на немецкие укрепления /траншеи/ – где меня во время этой атаки в 2 часа дня 4-го августа 1942 г. тяжело ранило в правую руку, откуда был направлен в Московский госпиталь №5022. После излечения 17 декабря 1942 г. был демобилизован из армии в запас».

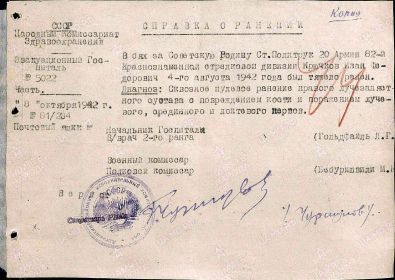

От себя добавлю, что, по его рассказам, он поднялся во весь рост и вытянул вверх правую руку с пистолетом, поднимая бойцов. В этот момент и был ранен. Диагноз по справке из госпиталя: «Сквозное пулевое ранение правого лучезапястного сустава с повреждением кости и поражением лучевого, срединного и локтевого нервов». Запястье и пальцы на правой руке у него больше года не работали, писал и ел левой рукой, затем подвижность понемногу восстановилась.

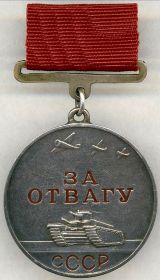

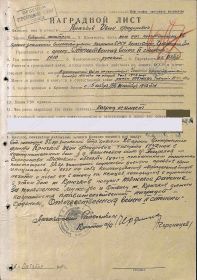

За этот подвиг Иван Фёдорович был награждён медалью «За отвагу» N274420, которой очень гордился. Позже, уже по представлению Аргаяшского райвоенкомата, за этот же подвиг он был представлен к награждению Орденом Отечественной войны II степени, которым и был награждён Указом Президиума ВС СССР от 06.11.1945. Но, по неизвестным причинам, орден ему вручён так и не был.

О том, что Иван Фёдорович был награждён этим орденом, ни он, ни бабушка так и не узнали. Мы, его потомки, узнали об этом примерно в 2014 году из рассекреченных архивов министерства обороны.

Кроме названных наград был награждён медалью «За оборону Москвы», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1985 году, к 40-летию Победы, Иван Фёдорович был награждён Орденом Отечественной войны I степени.

После демобилизации из РККА работал на различных руководящих должностях, принимал непосредственное участие в строительстве Аргазинского водохранилища, строительстве трёх электростанций в Челябинской области - Южноуральской ГРЭС, Аргаяшской ТЭЦ, Троицкой ГРЭС. Вышел на пенсию в 1970 году. Умер 26.09.1991 года.

Данный текст подготовлен по личным воспоминаниям и архивным материалам мною, его внуком, при непосредственном участии моей мамы, дочери И.Ф. Крючкова – Надежды Ивановны.