Дмитрий

Харитонович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Мой дед Козловский Дмитрий Харитонович (при рождении носил имя Никита), родился в 1911 году в с. Михалково Кривозерского района Одесской области. 30 июля 1941 года был призван в Красную армию и отправлен на Северный фронт в Карелию, защищал Ленинград от немецко-финских войск. Воевал командиром отделения пешей разведки 1-го стрелкового полка. Два раза ходил за линию фронта в тыл противника для определения мест скопления войск. Не однократно ходил и за языком. В результате привёл со своими разведчиками семь «языков» - шесть финских солдат и одного унтер-офицера.

12 сентября 1941 года фины прорвали оборону наших войск в районе линии Олонец – Пряжа. В этом бою, при обороне штаба, Дмитрий получил тяжёлое ранение плечевого сустава. На излечение направлен в глубокий тыл, в город Красноярск эвакогоспиталь № 1515, где в это время главным хирургом служил профессор медицины В.Ф. Войно-Ясенцкий. Известный также как архиепископ Красноярский и Енисейский, а также Крымский – святой Русской православной церкви Лука.

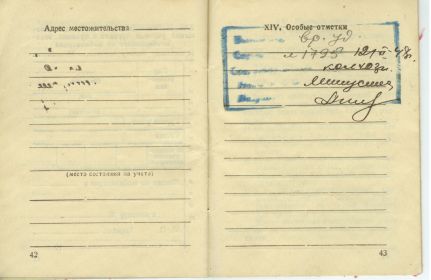

В апреле 1942 года, по инвалидности был демобилизован по ранению. Остался в Сибири, приехал село Городок Минусинского района. Там сначала трудился на общих работах в колхозе, потом председателем местного сельпо.

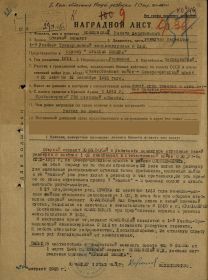

27 марта 1944 года повторно был призван в действующую армию, правда, по состоянию здоровья на фронт он уже не попал. Его новая воинская специальность - старший укладчик парашютов в 1-й учебно-тренировочной эскадрильи 28-го Авиазапасного полка 9 ЗАБ. Награжден орденом Красной звезды.

После демобилизации в октябре 1945 года, вернулся в Минусинский район с. Строганово, где был избран председателем колхоза «Путь Ильича». За рекордные урожаи пшеницы в голодные послевоенные годы в июне 1949 года Козловскому Д.Х. был присвоено звание «Герой Социалистического труда». Умер в декабре 1949 года.

Награды: орден «Красной звезды»;

Медаль «За победу над Германией»;

Звание «Герой Социалистического труда», орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот».

Боевой путь

Северный фронт в Карелии, защищал Ленинград от немецко-финских войск. 12 сентября 1941 года получил тяжёлое ранение при обороне штаба полка. После излечения в госпитале был демобилизован. 27 марта 1944 года повторно был призван в действующую армию 28-й Авиазапасной полк 9 ЗАБ 1-я тренировочноя эскадрилья старший укладчик парашютов. Демобилизован в октябре 1945 года.

Воспоминания

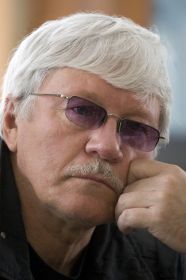

Воспоминания сына Козловского Алексея Дмитриевича

Воспоминания об отце Козловском Дмитрии Харитоновиче Странное дело, отца своего не помню, но ни о ком из взрослых в детские годы я больше не думал, чем о нём. Те не многочисленные фотографии, которые хранились в комоде, среди бумаг, создали в моём представлении образ этакого героя. Снимки относились к поре военной: на них отец в гимнастёрке, при погонах и портупее или в кожанке, то среди боевых товарищей на фоне неизвестных мне самолётов, то в одиночку – волевое лицо, короткая стрижка и опять – таки форма лётная, до чего ж ладно на нём сидевшая… Ещё сохранился фанерный, оклеенный изнутри плакатами по занятиям парашютизмом, чемодан, который и вовсе сбил меня с панталыку. Вдохновенно рассказывал я мальчишкам, как отец подкидывал жару «мессерам» - это в младших, а потом и старших классах, показывая ребятам военные фотографии отца, пока не нарвался на одного всезнайку, который посмотрев на предъявленные доказательства, процедил разочарованно: «Какой же он лётчик, всего-то старший сержант, значит техник, от силы – стрелок-радист. Ты узнай точнее…» - Меня словно ушатом холодной воды окатило. Мальчишеское любопытство, как могла, удовлетворяла словоохотливая бабушка, тёща маминого брата, в семье которого я с малолетства оказался после неожиданной смерти моего отца. Она рассказывала, что родился тот в Малороссии, чуть ли не с отрочества батрачил, скитался по тем степям юга, которые так любили описывать наши классики, и ещё до войны отслужил действительную службу в армии, а значит с первых же дней войны угодил на фронт. Здесь в своих повествованиях одноклассникам я не кривил душой: воевал мой отец на совесть. Позднее, когда появилась возможность заходить в интернет, уже мой сын, человек более продвинутый в этом отношении чем я, нашёл на сайте Министерства обороны, в разделе «Подвиг – народу» описание представления отца к ордену Красной звезды. Оказывается, уже с 30 июня 1941 года отец воевал на Северо-Западном фронте в Карелии, командовал отделением пешей разведки 1-го стрелкового полка. Много раз ходил за линию фронта. В результате привёл со своими разведчиками семь «языков» - шесть финских солдат и одного унтер-офицера. Пойди дело, возможно отец и полковника ихнего притащил бы в расположение наших войск, а то и генерала, но 12 сентября 1941 года фашисты прорвали оборону наших войск в районе Олонец – Прятка и атаковали расположение полка. При обороне штаба, отец, отражая сумасшедшую и внезапную атаку, получил тяжёлое ранение в плечо. Потом он долго лечился в госпиталях, в том числе в эвакогоспитале №1515 города Красноярска, где в то время главным хирургом служил профессор Войно-Ясенцкий. Известный также как архиепископ Красноярский и Енисейский Лука, который находил время между операциями еще и проповедовать в единственной действующей церкви, на окраине города в Николаевской слободе. Не так давно, уже в наше время архиепископ Лука был канонизирован. Наверное, не плохо лечили в том госпитале бойцов, потому что, после излечения, проработав в колхозе «Труженик» в селе Городок Минусинского района, отец в апреле 1944 года повторно был призван на фронт. Правда, по состоянию здоровья на передовую он уже не попал. Его новая воинская специальность - старший укладчик парашютов в 1-й учебно-тренировочной эскадрильи 28-го Авиазапасного полка 9 ЗАБ. Отсюда и отцовский чемодан с инструкциями по парашютизму, плакатами и фотографиями. В наградном представлении командир 1-й авиаэскадрильи пишет – «Старший сержант Козловский к работе относится добросовестно. Дисциплинирован. За отличную службу имеет ряд благодарностей от командования». Я с чувством благоговения относился ко всему, что хотя в малой толике соотносилось с лётным делом, с его военной профессией. До сих пор не могу забыть мальчишеского восторга, когда над нашим пристанским домом, едва не задевая печную трубу, пролетел самолёт, обыкновенный У-2, медицинской, либо сельскохозяйственной авиации. В поле зрения, на такой высоте, находился он лишь мгновение, но я всё разглядел: мотор, колёса и крылья с растяжками, вот на лётчика времени не хватило, хотя после сумел убедить себя в том, что и лётчика видел в больших очках-консервах…а вскоре нашёл я на свалке речного затона алюминиевую деталь, метра полтора длиной, похожую на приплюснутую сигару, и вообразил, что это крыло истребителя. Понимаю теперь – на худой конец, может, лопасть пропеллера, да и то едва ли? Нет, носился с ней, по благодушному замечанию бабушки, словно дурень, с писаной торбой: отскоблил от земли, почистил и всё мечтал, фантазировал, выписывая виражи по ограде. За ворота не «вылетал», опасался - мальчишки смеяться будут или попросту отберут. Тогда по улицам старьёвщики разъезжали на облезлых клячах, собирая утиль и взамен предлагая рыбацкие снасти и прочие соблазнительные для пацанов товары, но «крыло» было выше любых соблазнов. Позднее, когда подрос, взрослые извлекли из своих заначек летный шлемофон, и я несколько зим щеголял в нём, осознавая, что выгляжу несколько странновато, однако с головы шапку лётчицкую не снимал, всё равнялся по умершему отцу. И действительно, благодаря всё тому же интернету, отыскал я в городе своего детства давнего товарища, встретил чуть ли не через пятьдесят лет и он сразу припомнил тот шлемофон. « Я ребятам говорю, - рассказывал он мне, - Лёха в городе появился. Ну какой, какой – тот что в лётчицкой шапке в школу ходил, помните?». А-А-а, ну тогда конечно… вспомнили. Так то вещи, а что говорить о людях. Иногда приезжал к нам в гости на Пристанскую улицу дальний родственник из Красноярска, настоящий летчик, дядя Гоша Климацкий, который во время войны участвовал в перегонах боевых самолётов из Америки в Россию через Чукотку по секретной авиатрассе «АЛСИБ», и сам Рузвельт – американский президент, подарил ему именные часы. А тётя рассказывала, как однажды во время войны, приехал он навестить наших в краткосрочный отпуск и загорелся желанием обучить моих молодых тётушек стрельбе из личного ТТ, так одна из этих молодых девчонок по неосторожности чуть не попала в незадачливого инструктора из его же боевого пистолета. Теперь – то я понимаю – детская или юношеская романтика, но о том, что воевал отец хорошо, сначала разведчиком, потом, уже в лётной эскадрильи, говорят его награды, которые догоняли отца уже в конце войны: орден Красной звезды по указу от 26 июня 1945 года и медаль «За победу над Германией». А орден Ленина и Золотую Звезду героя социалистического труда он получил позднее, за рекордные урожаи пшеницы в голодные послевоенные годы, уже работая председателем колхоза «Путь Ильича» села Строганово, где в 1947 году родился и я, и которое после, строительства Красноярской ГЭС, попало под затопление. Что я могу ещё сказать о нём, только то, о чём наговорили взрослые: что был он среднего роста, горяч и скор на расправу, мог играть на трубе/семнадцать вальсов знал/. Мог последнее с себя снять и отдать нуждающемуся. Сохранились в детских воспоминаниях слова знакомой отца - «Дмитрий Харитонович очень добрым был. У нас после войны недород случился, так он, царство ему небесное, отдал мне свою картошку: «Вам Тереньевна, нужнее. Девчонок кормить надо» – так и сказал…». Ещё… в головах, под подушкой моей постели, хранилась его пилотка – почти чёрная, с синим кантом поверху. Я ни разу её почему-то не надевал, и куда она запропастилась, не помню. Судя по всё там же воспоминания старших, говорил отец с «хохлацким» акцентом и любил напевать по-польски. Кроме минусинской родни своей жены, моей матери, где-то около тёплых морей, у города Одессы, проживали его братья и сёстры, но в гостях у них я ни разу не был. Что я могу ещё добавить к сказанному: не только село, моя родина, в котором некогда председательствовал мой отец, оказалось на дне рукотворного моря, да и только ли речная вода, но и время тоже скрыло многое из того, что считалось непотопляемым, только память ещё цепляется за неровности пережитого. Вот сына моего и внука волнует судьба того, кто стоял у истоков и их жизни. Недавно пошли они в кино, и перед сеансом решили прогуляться по парку у бывшего телевизорного завода, а там новый Мемориал Героев Красноярского края появился и на одной из стел фамилия Козловского Дмитрия Харитоновича – нашего отца, деда и прадеда, того, кто некогда воевал за нас, работал чтобы нам жилось спокойней и лучше. Да и только ли мы? Минусинские земляки не забывают своих воинов и тружеников… памятники им ставят, книги пишут с большой любовью и благодарностью… Спасибо вам, люди!