Николай

Сергеевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

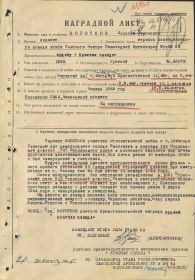

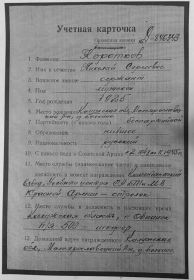

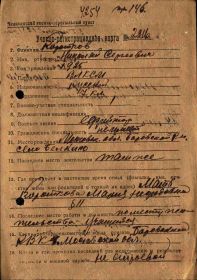

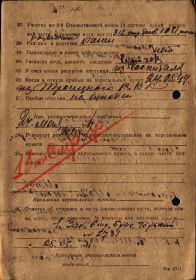

Коротков Николай Сергеевич (1925-1983) воевал в составе: 787 сп 222 сд, 65 гв.сд, 1081 сп 312 сд. С августа 1943 года, воевал той же самой 222 стрелковой дивизии, в которой с сентября 1942 года по март 1943 года воевал его отец Коротков Сергей Андронович в 774-м сп. Участвуя при освобождении Смоленска в должности связиста, под огнем противника, восстанавливал связь, был ранен 18 сентября 1943 года и эвакуирован в госпиталь. Будучи командиром расчета противотанкового ружья отдельного лыжного батальона 65 Гвардейской стрелковой дивизии, в боях за освобождение Полоцка повторно был ранен 15 января 1944 года, после выздоровления, направлен разведчиком в 1081 стрелковый полк 312 стрелковой дивизии. Участвуя в Старорусско-Новоржевской наступательной операции 2-го Прибалтийского фронта по освобождению Калининской области, недалеко от города Пустошка (ныне Псковская область), производя разведку и добывая "языка", был тяжело ранен 8 марта 1944 года. Награжден медалью "За отвагу" и орденом "Красная Звезда".

Боевой путь

1943-1945: 787 сп 222 стрелковая дивизия, полное наименование — 222-я стрелковая, Смоленско-Бранденбургская Краснознамённая ордена Суворова дивизия, 33 армия Западного фронта.

65-я гвардейская стрелковая дивизия, полное наименование — 65-я гвардейская стрелковая Рижская дивизия 10 армия, с декабре 1943 года включена в состав 2-го Прибалтийского фронта.

1081 сп 312 стрелковая дивизия (второго формирования), полное наименование 312-я стрелковая Смоленская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия. До августа 1942 года дивизия в составе 20 армии, до февраля 1943 года - 29-й армии, до августа 1943 года в составе 5 армии Западного фронта, зимой 1944 года в составе 10 гв.армии, с весны 1944 года в составе 69-й армии 1-го Белорусского фронта.

Воспоминания

Освобождение Смоленска, операция «Суворов» проходила с 7 августа по 2 октября 1943 года.

Освобождение Смоленска от гитлеровцев было частью стратегической наступательной операции двух фронтов – Западного и Калининского. В честь великого русского полководца эта операция получила наименование «Суворов» и проходила с 7 августа по 2 октября 1943 года.

Главный удар наносил Западный фронт (ЗФ) под командованием генерала Соколовского. ЗФ должен был разгромить противника в районах Ельни и Спас-Деменска, в дальнейшем развивать наступление на Рославль. Одновременно часть сил правого крыла ЗФ во взаимодействии с Калининским фронтом (КФ) Ерёменко наступала на Ярцево и Дорогобуж, нацеливаясь на Смоленск.

В рамках данного наступления были проведены: Спас-Деменская, Ельнинско-Дорогобужская, Духовщинско-Демидовская и Смоленско-Рославльская операции. Советская Ставка на лето – осень 1943 года планировала начать масштабное наступление в широкой полосе от Азовского моря до Смоленска, чтобы освободить Левобережную Украину, форсировать Днепр, выйти на территории Правобережной Украины и Белоруссии.

Местность между Днепром и Западной Двиной германское командование называло «Смоленскими воротами». Этот район был относительно недалеко от Москвы. С его потерей немцы лишались удобных аэродромов и возможности бомбить столицу нашей страны, а для Красной армии открывался путь в Белоруссию. Кроме того, удерживая в своих руках рубеж Киров – Спас-Деменск – Ярцево и Велиж, немецкие войска находились всего в 250–300 км от Москвы, создавая для нее серьезную угрозу. Поэтому германское командование придавало большое значение удержанию «Смоленских ворот» и создало мощную глубокоэшелонированную оборону. За время оккупации этих районов вражеские войска руками военнопленных и гражданского населения создали мощные оборонительные позиции, состоявшие из 5 оборонительных полос общей глубиной до 100–130 км, которые составили центральную часть так называемого «Восточного вала». Многие города – Духовщина, Ярцево, Дорогобуж, Ельня, Спас-Деменск, Демидов, Смоленск и Рославль и др. – были превращены в мощные узлы сопротивления и подготовлены к круговой обороне, а подступы к ним прикрыты проволочными заграждениями и минными полями. Дороги на важнейших направлениях также были заминированы.

Сталин придавал операции «Суворов» огромное значение, и в начале августа 1943 года впервые за всю войну лично побывал на командных пунктах Западного и Калининского фронтов, заслушав там доклады Соколовского и Ерёменко. Наши войска были вынуждены наступать в тяжелых условиях лесисто-болотистой местности, мешавшей применению танков и тяжелой артиллерии. К тому же вследствие продолжительных дождей грунтовые дороги стали труднопроходимыми, а небольшие, но многочисленные реки переполнились водой. Снабжение наступающих частей было сильно затруднено, вследствие чего образовался дефицит боеприпасов.

На первом этапе (7–20 августа) войска Западного фронта провели Спас-Деменскую операцию, а войска левого крыла Калининского фронта начали наступление на Духовщину. В ходе второго этапа (21 августа – 6 сентября) войска Западного фронта провели Ельнинско-Дорогобужскую операцию, а войска Калининского фронта продолжали вести Духовщинско-Демидовскую наступательную операцию. На третьем этапе (7 сентября – 2 октября) войска Западного фронта во взаимодействии с войсками Калининского фронта провели Смоленско-Рославльскую операцию. В то же время войска левого крыла Калининского фронта завершили Духовщинско-Демидовскую операцию. Общая глубина Смоленской стратегической наступательной операции составила 200–225 км.

В полосе шириной 600 км командование группы армий «Центр» под началом фельдмаршала Клюге имело 44 дивизии 3-й танковой, 4-й и частично 2-й танковой армий Рейнгардта, Хейнрици и Моделя. В составе этой группировки насчитывалось 850 тыс. солдат и офицеров, 8 800 орудий и минометов, около 500 танков и штурмовых орудий, до 700 боевых самолетов.

В состав КФ входили 3-я и 4-я ударные, 43-я, 39-я и 3-я воздушная армии, 3-й гвардейский кавкорпус, а в состав ЗФ – 31-я, 5-я, 10-я гвардейская, 33-я, 49-я, 10-я, 50-я, 68-я, 21-я и 1-я воздушная армии, 5-й механизированный и 6-й гвардейский кавалерийский корпуса. Всего более 1,2 млн человек, свыше 20 тыс. орудий и минометов, более 1,4 тыс. танков и самоходок, 1 100 боевых самолетов. Однако дивизии были неполного состава – средняя численность стрелковых дивизий составляла 6,5–7 тыс. человек. Войска испытывали нехватку боеприпасов и топлива

Командующий ЗФ Соколовский на направлении главного удара выделил 10-ю гвардейскую, 3-ю, 68-ю и 21-ю армии, 5-й механизированный и 6-й гвардейский кавалерийский корпуса. Советские войска должны были пробить оборону врага на участке шириной 16 км, разгромить главные силы немецкой 4-й армии, освободить важный узел коммуникаций Рославль, затем выйти на рубеж Ярцево, Починок, Дубровка. Планируемая глубина продвижения составляла 180–200 км. На правом крыле фронта силы 31-й и 5-й армий наносили удары с целью разгрома противника в районах Ярцева и Дорогобужа с последующим развитием наступления во взаимодействии с войсками КФ на Смоленск. 10-я армия наступала из района Кирова на Оболовку и Воронцово.

Командующий войсками КФ Ерёменко наносил главный удар силами 39-й армии из района Дмитровки в направлении Духовщина, Смоленск. Армия Зыгина должна была разбить немецкий 27-й корпус и вместе с войсками правого крыла ЗФ освободить Смоленск. Второй удар наносила 43-я армия Голубева из района северо-восточнее Вердино в общем направлении на Скугрево (15 км юго-восточнее Демидова).

На завершающем этапе операции 20 сентября Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед войсками Западного фронта задачу: развивая наступление, разгромить отходившую группировку противника и 26–27 сентября овладеть Смоленском. 21 сентября войска Калининского фронта взяли мощный узел обороны противника и к 24 сентября вышли на рубеж в 10 км севернее Смоленска. Ударная группировка войск Западного фронта 23 сентября перерезала железную дорогу Смоленск – Рославль, а 24 сентября вышла к реке Сож, охватив группировку противника в районе Смоленска с юга. К этому времени войска 10-й армии ворвались в г. Рославль и завязали уличные бои. К 23 сентября смоленская группировка противника оказалась охваченной с северо-востока и с юго-запада. К вечеру следующего дня наши передовые дивизии вышли на подступы к Смоленску. А в ночь на 26 сентября Смоленск был полностью освобожден от германских захватчиков.

За победу в операции «Суворов» страна заплатила высокую цену: безвозвратные потери составили более 100 тысяч человек. В 13 братских захоронениях Смоленска ныне покоится прах более 48 000 человек и почти все они безымянные.

Освобождение Калининской области. 1944 год.

Калининская область в числе первых приняла на себя удар гитлеровской Германии и была освобождена полностью лишь в июле 1944 года

За годы войны из 69 районов области 41 подверглись оккупации, 20 пострадали от налётов вражеской авиации и артиллерийского обстрела. История боёв на территории области уникальна. Военные действия продолжались с 7 июля 1941 года по 19 июля 1944 года .

За три года советскими войсками проведено 9 оборонительных операций и около 45 различного уровня – наступательных. В них участвовало пять армий. Весомый вклад в освобождение области внесли калининские партизаны.

На завершающем этапе в результате наступательной операции второго Прибалтийского фронта с 10 по 19 июля были освобождены последние занятые фашистами населённые пункты – Себеж, Опочка, Красногородское. В довоенных границах Калининская область была полностью освобождена от оккупации.

За годы Великой Отечественной войны Пустошкинскому району был нанесен огромный урон. За три года оккупации фашисты уничтожили или угнали в рабство в Германию около 10 тысяч человек, разрушили большинство общественных построек, школ, больниц, стерли с лица земли город Пустошку, сожгли 217 деревень.

Пустошкинский район освобождали войска 3-й ударной, 10-й и 6-й гвардейских армий 2-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Еременко Андрея Ивановича. Это более 30 дивизий.

Непосредственно в освобождении города Пустошки принимали участие две дивизии: 119-я гвардейская Режицкая Краснознаменная стрелковая дивизия и 312-я Смоленская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Моисеевского Александра Гавриловича.

Старорусско-Новоржевская наступательная операция (февраль — март 1944 года) — наступательная операция советских войск 2-го Прибалтийского фронта, осуществлённая во взаимодействии с частью сил Ленинградского фронта в рамках Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции против немецкой 16-й армии Группы армий «Север» с целью освобождения юго-западной части Ленинградской области, западной части Калининской области и создания предпосылок для дальнейшего наступления в Прибалтике.

В результате операции советские войска, преследуя отступающего противника, продвинулись до 180 километров на запад, освободив многие города и населённые пункты, в том числе, Старую Руссу, Новоржев, Дно, Пустошку.

Позже эта кампания получила название «1-й СТАЛИНСКИЙ УДАР» и стала началом серии мощных наступательных операций 1944 года, известных как «10 Сталинских ударов».

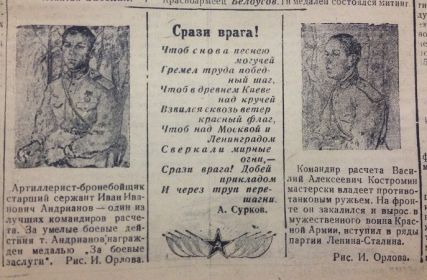

Бронебойщики - бойцы с противотанковыми ружьями (ПТР). История создания и применения ПТР.

Из воспоминаний Александра Ивановича Назарова, 1925 года рождения, сержанта артиллерийских войск Красной армии, Почетного гражданина города Боровска:

«Был призван в ряды РККА в самом конце 1942 года. В это время в Боровске после оккупации был сформирован истребительный батальон, который состоял из молодежи 1924–1925 гг. рождения. Но в основном в нем были призывники 1924 года, а призывников моего года, 1925-го, было 15–20 человек. Утром нас всех, мобилизованных в армию, всего около ста человек, построили около Боровского райвоенкомата, который тогда размещался не там, где сейчас, а в начале улицы Ленина. Сделали перекличку и пешком повели на станцию Балабаново.

Осенью 41-го в Красной армии появилась новая солдатская специальность – бронебойщик. Так стали называть бойцов с противотанковыми ружьями (ПТР).

Разработка этого оружия началась в нашей стране в 30-е годы. Артиллерийское управление РККА сформулировало задание, предусматривавшее разработку противотанкового ружья, которое могло бы постоянно находиться с подразделениями стрелковой роты на любой местности и в любых условиях боя.

В 1936–1938 годах прошли испытания, но все же к 22 июня 1941-го войска не имели серийных противотанковых ружей. Эту драматичную ситуацию объясняют позицией маршала Кулика, возглавлявшего перед войной Главное артиллерийское управление и заявлявшего о неэффективности легких противотанковых средств в борьбе против «новейших германских танков». Мнение маршала, вероятно, способствовало задержке работ над ПТР, но не остановило, куда большую роль сыграли технические причины – повторные испытания ПТР Рукавишникова показали его высокую чувствительность к загрязнению, демаскировку позиции пылью, поднимаемой газами из дульного тормоза. Ружье нуждалось в доработке и в июле 1940 года было снято с вооружения. Испытания переделанного ПТР прошли в июне 1941-го.

Срочное налаживание производства противотанковых ружей в условиях начавшейся войны, требовало решения многих организационных и технологических задач, производство ПТР Рукавишникова по-прежнему составляла проблему. Для ускорения работ над более технологичным 14,5-мм ПТР задание получили еще два конструктора Дегтярев и Симонов. Вскоре появились готовые к испытаниям образцы – от постановки задачи до первых пробных выстрелов прошло всего 22 дня.

Взвод ПТР либо действовал в полном составе, либо разделялся на отделения по 2–4 ружья или два полувзвода. Отделению предписывалось «выбирать огневую позицию, оборудовать и замаскировать ее, быстро изготовляться к стрельбе и метко поражать танки (бронемашины) противника, быстро и скрытно менять огневую позицию в ходе боя». Огневые позиции должны были находиться за естественными или искусственными препятствиями (хотя часто расчетам приходилось укрываться просто в траве или кустах), обеспечивать круговой обстрел на дальности до 500 м и занимать фланговое положение к направлению вероятного движения вражеских танков.

При достаточно высоких баллистических данных 14,5-мм ПТР отличались маневренностью и технологичностью. Они, не были заменой даже легких противотанковых пушек, но устраняли существенный разрыв между «противотанковыми» возможностями пехоты и артиллерии.

Бронебойщики били по танкам в зависимости от обстановки с 250–400 м, предпочтительно, в борт или корму. Расчеты ПТР расчленялись по фронту и в глубину на интервалах и дистанциях в 25–40 м углом вперед или назад, при ведении фланкирующего огня – в линию.

По движущемуся танку рекомендовалось стрелять сразу из нескольких ружей: при приближении машины – по башне, при преодолении ею барьера, эскарпа, насыпи – по днищу, если она шла на соседа – по борту и моторной части, наружным бакам, при удалении – в корму.

Сосредоточенный огонь позволял хотя бы одному бронебойщику вести наиболее выгодную стрельбу с фланга. С учетом усиления защиты средних танков противника ПТР обычно вступали в дело, когда всего 100 –150 м отделяли их от вражеских машин. Если они подходили непосредственно к нашим позициям или прорывались в глубину обороны, бронебойщикам надлежало бороться с ними совместно с истребителями танков противотанковыми гранатами и зажигательными бутылками.

Первыми новые ПТР получили войска Западного фронта, оборонявшие Москву. Самым известным во время обороны Москвы стал бой у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года 4-й роты 2-го батальона 1075-го полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. Из 30 немецких танков, участвовавших в атаках, было подбито 18.

С осени 1942-го в батальоны вводились взводы ПТР по 18 ружей. В январе 1943-го роту ПТР включили в состав мотострелково-пулеметного батальона танковой бригады, здесь роты ПТР просуществуют до марта 1944 года. Роты ПТР также вводились и в артиллерийские истребительно-противотанковые дивизионы, а батальоны ПТР – в состав истребительных противотанковых бригад.

Сыграв большую роль в противотанковой обороне в 1941–1942 годах, ПТР с середины 1943-го – с ростом бронезащиты танков и штурмовых орудий свыше 40 мм – утратили свои позиции. В январе 1942-го количество ПТР в войсках составляло более 8 тыс., в январе 1944-го более 140 тыс., но к концу войны действующая армия имела только около 40 тыс. ПТР.

Во втором периоде войны практиковали шахматное расположение ПТР по фронту и в глубину на расстоянии 50–100 м друг от друга с взаимным простреливанием подступов, широким применением кинжального огня с малых дальностей – для этого отдельные расчеты выдвигались вперед и оборудовали тщательно замаскированные позиции. От командиров требовали при расположении бронебойщиков на позиции заранее предусмотреть возможность их перемещения с менее опасного участка на участок более опасный, чему способствовал переход пехоты от отдельных окопов к системе траншейной обороны.

В октябре 1944 года начальник штаба 1-го Прибалтийского фронта генерал-полковник Курасов докладывал: «Опыт использования ПТР во время Отечественной войны показывает, что наибольший эффект они имели в период до июля 1943 года, когда противник применял легкие и средние танки, а боевые порядки наших войск были сравнительно слабее насыщены противотанковой артиллерией. Начиная со второй половины 1943 года, когда противник начал применять тяжелые танки и самоходные орудия, имеющие мощную броневую защиту, эффективность ПТР значительно снизилась. Основная роль в борьбе с танками в настоящее время целиком выполняется артиллерией. ПТР, обладающие хорошей меткостью огня, используются теперь главным образом против огневых точек, бронемашин и бронетранспортеров противника».

В наступлении взвод противотанковых ружей двигался перекатами в боевом порядке стрелковой роты (батальона) в готовности встретить танки противника огнем не менее двух отделений. Расчеты ПТР выбирали позиции впереди в промежутках между стрелковыми взводами. При наступлении с открытом флангом бронебойщиков старались держать именно здесь. Расчеты перемещались по скрытым подступам или под прикрытием огня пехоты и минометов. Подвижность ПТР делала их удобным средством быстрого закрепления захваченных позиций и отражения контратак противника с участием танков и бронемашин.

Командиры подразделений с успехом использовали основные достоинства ПТР – маневренность, возможность постоянно находиться в боевых порядках мелких подразделений, простота маскировки – и в 1944-м, и в 1945 году. Например, при бое в окружении, в населенных пунктах, при захвате и закреплении плацдармов, когда не было возможности использовать артиллерию.

Располагаясь на рубеже атаки, бронебойщики имели задачу поражать огневые точки противника. При появлении танков стрельба немедленно открывалась по ним. В бою в глубине обороны противника отделения и взводы ПТР поддерживали огнем продвижение стрелкового подразделения, обеспечивая его от внезапных налетов из засад танков и бронемашин противника, уничтожая всякую оживающую огневую точку.

На марше взвод ПТР мог придаваться походной заставе или следовать в колонне главных сил в постоянной готовности развернуться и вступить в бой. Подразделения бронебойщиков действовали в составе разведывательных и передовых отрядов, особенно на пересеченной местности, где затруднительно было провести более тяжелое оружие.

После войны

После войны Коротков Николай Сергеевич работал шофёром на Обнинской АЭС в г. Обнинске.