Пётр

Гаврилович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

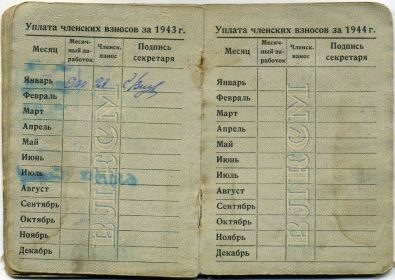

В электронном банке документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне» на сайте podvignaroda.ru я нашёл наградной лист деда с представлением к медали «За отвагу» от 31 декабря 1942 года и приказ войскам 41-й армии Калининского фронта (по личному составу) о награждении от 30 января 1943 года. Последний – с грифом «Секретно».

В наградном листе в разделе «Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг» говорится: «В бою в районе д. Плоская с 10.12.42 г. по 13.12.42 г. тов. Конченков командовал группой бойцов и командиров, посланных на прорыв укрепленного участка противника, будучи контужен, не оставил боевой пост до конца боя, в результате, укрепленный участок противника был прорван и бойцы продвинулись вперед.

За проявленное мужество и отвагу, ст. лейтенанта Конченкова П.Г. ХОДАТАЙСТВУЮ О НАГРАЖДЕНИИ медалью «ЗА ОТВАГУ»».

Сдержанно сказано. Вот что мне отец написал в письме от 27 января 2012, тоже довольно сдержанно, впрочем. Но в его словах, – он всё это слышал непосредственно от отца, моего деда, – есть одна непростая фраза, я её специально выделил курсивом.

«Рассказывал отец про высоту, в 1942 г. брали её долго и много раз атаковали. На пулемёты ходили без артподготовки. Снарядов было по 5 на каждое орудие. Разрешали выстрелить 3 раза. Очень большие потери у наших были. А там ещё (у немцев. – Е.К.) был противотанковый ров. Имелись проходы для немцев, напротив проходов (шириной около 5 – 6 метров)стояли пулемёты, они стреляли вперёд и в стороны. Ров глубиной местами 5 – 6 метров.

На курсах «ВЫСТРЕЛ», где учился дед после очередного ранения, разбирали способы преодоления препятствий: двое бойцов втыкают штыки винтовок в склон рва, на винтовки прыгают двое других бойцов – тоже втыкают винтовки в склон и три яруса воткнутых винтовок. Во время очередной атаки отвлекали пулемётчиков (часть бойцов бежала на пулемёты – вызывали огонь на себя), а основная масса прыгала в ров и по выстроенной живой пирамиде вылазила на другой склон, маскировались, окапывались. По команде (у нас это ракеты, у немцев по рации) пошли в атаку, сбили немцев, заняли траншеи и высоту. Отец часто про этот бой рассказывал и что он предложил так атаковать.

Наверное, за этот бой ему дали «За отвагу»».

Осталось добавить, что стоит за той сдержанностью изложения и отца, и штаба бригады: 78-я Красноярская отдельная Сталинская стрелковая бригада добровольцев-сибиряков, где служил дед, за 22 дня боёв под городом Белый с 28 ноября 1942 года потеряла 75% личного состава. И противостояли им отборные дивизии СС «Великая Германия», «Мёртвая голова», отдельный полк СС, четыре пехотных дивизии, 2-я авиаполевая дивизия, 12-я танковая дивизия, артиллерийские и сапёрные части.

16 апреля 1943 года приказом Верховного главнокомандующего из оставшихся в живых солдат 75-й Омской и 78-й Красноярской добровольческих бригад была сформирована 65-я гвардейская стрелковая дивизия.

Первое ранение - лето 1941-го - под Белой Церковью. Немцы выбросили парашютный десант на штаб полка. «В ружьё» подняли всех, кто мог носить оружие: ездовых, писарей, поваров, даже легкораненых, и под командой деда бросили прочёсывать лес.

Лейтенант Пётр Конченков идёт в цепи. Вдруг, из-за куста, метров с 30, по нему выстрел из пистолета – немецкий офицер-десантник, – промах. Дед стрелять умел здорово, потом на фронте не раз призы брал: они в затишье развлекались с офицерами – пистолетный патрон воткнут в склон оврага или в расщеп ветки и пуляют по очереди, если попадёшь точно в донце патрона – раздаётся выстрел. Из ТТ с 10 метров он в донце патрона уверенно попадал! А тут не патрон, человеческая фигура – он навскидку стреляет в этого немца – промазал, – не в тире… Ещё! Выстрела нет…

Здесь надо сказать несколько слов о пистолете ТТ (Тульский Токарева), образца 1930 года. Хороший пистолет, мощный (пробивает современный полицейский бронежилет, в отличие от стоящего на вооружении ПМ – пистолета Макарова), бьёт точно. Но у него есть несколько недостатков – часто отказывал на морозе, дед говорил, что зимой его вынуждены были носить не в кобуре, а за пазухой; перенапряжённая боевая пружина и подвижный ствол. У ПМ ствол неподвижен, а у ТТ с каждым выбрасыванием отстрелянной гильзы, задний конец ствола уходит вниз и поэтому иногда случается утыкание пули досланного патрона в край не успевшего встать на место ствола.

Так у него и случилось. В военном училище поведение в таких случаях, понятно, не проходили. Пётр Гаврилович стоял перед этим немцем, как на расстреле – с бесполезным куском железа в руках: и этот фриц сразу всё понял.

И тут деду вспомнился Лермонтов из школьной программы, как кто-то на дуэли встал боком к противнику, закрывая пистолетом и рукой сердце. Выбирать было не из чего, да и некогда: немец стрелял по нему с 30 метров как в тире. Попал! В руку, закрывающую сердце – пуля раздробила кость. От боли он аж присел и завертелся по земле волчком. Спас его ординарец, подоспел вовремя – штыком приколол фрица.

Немец этот давно сгнил в украинской земле, но и деду досталось – простреленная рука срослась, но несколько неправильно, в кавалерийские части лейтенант Конченков более был не годен.

После госпиталя он получил краткосрочный отпуск, съездил на родину – в Пензу, в Наровчат, в Казёнчик.

По возвращении в действующую армию дед попал на Волховский фронт, во 2-ю ударную армию генерал-лейтенанта Власова. Два раза довелось Петру Гавриловичу ездить по легендарной «дороге жизни» – дороге, проложенной по льду Ладожского озера в блокадный Ленинград. Это была единственная ниточка, связывавшая обложенный со всех сторон немцами город со страной. По этой дороге, ночами, в непогоду, под непрерывными бомбёжками и артобстрелом везли в Ленинград продовольствие, боеприпасы, эвакуировали на «Большую землю», спасали от голода, детей, стариков, раненых. Дед сопровождал в Ленинград пополнение.

Ходил дед всегда впереди, во главе роты, сразу за боевым охранением, с форсом ходил: без шинели (её старшина в обозе вёз), шерстяная гимнастёрочка, синие галифе, хромовые, в гармошку, сапоги, трофейные кожаные перчатки, на голове – кубаночка. Красавец, в общем, был дедушка, просто загляденье!

Увлёкся однажды преследованием – заскочили с несколькими бойцами на высотку, а роту немцы пулемётами отсекли. Сутки просидели среди немецких позиций, пока удалось вырваться.

В декабре 1941 года, под Тихвином, рота старшего лейтенанта Конченкова попала в засаду.

Пётр Гаврилович много рассказывал про психологию людей на войне: впереди и по сторонам колонны, на определённом расстоянии, должно идти боевое охранение. Но каждый боится за свою жизнь, и выделенные в охранение бойцы жмутся к основной массе. Вот так и проглядели засаду – и попали все: рота втянулась в ложбинку меж двух холмов, немцы накрыли их пулемётным и миномётным огнём. Бойцы рассыпались по краям дороги, залегли, начали окапываться. Ротный пулемёт «Максим» дал короткую очередь и замолк. Дед рассказывал: «Подползаю к пулемётчику: «Почему не стреляешь, ...? Тот в ответ: «Боюсь»». Без пулемёта – сверху, из укрытий, из-за камней – немцы всех положат. А начинает работать пулемёт – немцы весь огонь сосредотачивают на нём: пулемётчику на войне – первая смерть. «Оттолкнул его, сам лёг, взялся за ручки, начал стрелять. Страшно! Пули в щиток лупят, утыкаются!..» Но продолжал стрелять до последнего, пока миной не накрыло.

Пётр Гаврилович говорил, что на фронте, в госпиталях, встречал сослуживцев из мест, где довелось бывать, но никогда, ни одного человека не повстречалось из 2-ой ударной армии.

На Калининском фронте довелось повоевать с 250-ой испанской «Голубой дивизией» (División Azul) – в самые русские снега засунул Гитлер своих союзников. Дрались испанцы, со слов деда, жёстко, упорнее немцев, стреляли до последнего. «Голубая дивизия» комплектовалась только добровольцами, причём на одну должность в дивизии претендовали 3 – 4 человека, вооружена дивизия была практически полностью немецким, т.е. первоклассным оружием. И дрались они, действительно, «до последнего» – в результате боёв одного только февраля 1943-го соединение потеряло до 75% своей численности.

И вот – последний бой моего деда Петра Гавриловича Конченкова. Их батальон (а дед занимал к тому времени должность зам. комбата по строевой части учебного батальона 65-й гвардейской дивизии) бросили в ничем не обеспеченную атаку, неожиданно, без артподготовки; комбату по телефону приказ: «Вперёд!» – и батальон пошёл – на немецкие пулемёты. И дошёл. Схватились врукопашную, тут всё шло в ход: ножи, саперные лопатки, приклады автоматов, кулаки, зубы – мат, кровь, сочные красно-сизые ошмётки мяса, предсмертный хрип, пульсирующие мозги на земляных откосах траншеи, и тут же человеческий кал – бьют, режут, рубят, разбивают головы, выдавливают глаза, душат, стреляют… И тут-то немецкий солдат снизу, из траншеи, вогнал русскому капитану весь рожок «шмайссера» очередью – 30 пуль – в правое лёгкое.

Сам характер ранения уже говорит за себя: комбат гвардии капитан Пётр Конченков, посылая людей в бой, на смерть, не прятался в блиндаже, не «осуществлял общее руководство» со своего НП, а шёл на пулемёты в одной цепи со своим батальоном.

Так и закончилась для деда эта война. Под Смоленском, на древней русской земле. Не дошёл капитан Конченков ни до Берлина, ни до Праги, Вены, Будапешта, Кёнигсберга, но – начал он войну с первых её секунд - на рассвете22 июня 1941-го, на Украине в 50 км от границы. Фронтовики говорили (а их почти всех повыбило, солдат 1941-го года): «Кто не воевал в 1941-ом, тот войны не видел».

А началась война так.

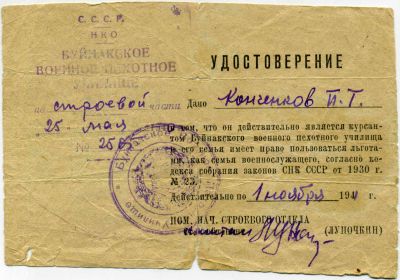

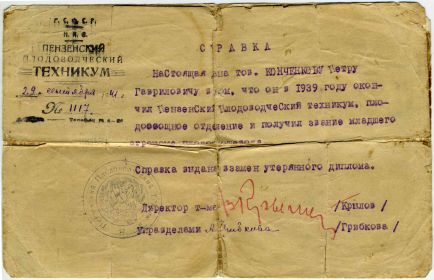

В мае 1941-ого Пётр Гаврилович окончил Буйнакское военное горно-кавалерийское училище, в Дагестане, по ускоренной программе – мир на всех парах нёсся к войне, – получил лейтенантские кубики в петлицы (правда, почему-то пехотные, а не кавалерийские), новенький ТТ и после краткосрочного отпуска домой был направлен к месту дальнейшего несения службы – на Украину. Никто не думал, что не пройдёт и месяца, как там начнётся самая мясорубка.

Война застала его в 50 км от границы: конец июня, благодатное украинское лето, три товарища, три новоиспечённых лейтенанта в новенькой, с иголочки синей кавалерийской форме, только выпустились – полные карманы денег, добираются к своим частям. Засиделись за полночь в привокзальном ресторане, на какой-то железнодорожной станции – когда ещё приведётся свидеться, все прекрасно понимают, что в самом ближайшем будущем – война, а парни молодые, здоровые, кровь играет и повоевать хочется, как учили и как готовили – «малой кровью и на чужой земле». Сидят, выпивают, разговаривают, смеются… Вот уже и утро скоро, подошло время расставаться, разъезжаться по новым местам службы, подозвали официантку, попросили счет, расплатились... И – последний мирный миг в жизни деда, крупным планом – руки официантки, отсчитывающие сдачу. В следующий момент откуда-то появился тонкий-тонкий пронзительный нарастающий свист и – огромные сводчатые вокзальные окна, вздрогнув, вдруг потеряв резкость очертаний и, зависнув на миг в воздухе, с рёвом и грохотом обрушились. Сверкающий вал битого стекла затопил ресторан! А девушка – тоже застывшая на миг, как в замедленной съёмке с силой швырнула под ноги, на пол деньги, которые за секунду до того отсчитывала, – всё! В это единое мгновение они обесценились, превратились в ничто! Дед с товарищами выскочили на перрон – и разрыв следующей же бомбы смёл его друзей. Он остался один – среди взрывов, вихря осколков и жирного чёрного, до небес, дыма горящих железнодорожных цистерн, ничего ещё не понимающий. А всего несколько секунд назад – секунды эти как бусины порвавшегося ожерелья катятся-прыгают по ступеням – ещё можно по пальцам сосчитать: раз, два, три…, ещё не было 1418 дней, счёт ещё идёт на секунды, их так немного, этих секунд, что кажется, возможно схватить рукой, связать разорвавшееся, что-то неправильное происходит, чего не может, не должно быть… Несколько секунд назад три товарища смеялись, говорили наперебой, сидя за столом ресторана, хорошее вино (они же только что с училища, из Дагестана!), красивые девушки-официантки засматриваются на симпатичных, затянутых в рюмочку лейтенантов, их собственная молодость, новенькая командирская форма, непривычно оружие в кобурах – пацаны, они ещё не наигрались им, только получить успели! И вот он стоит, а они – дружки его, товарищи, почему-то лежат на раскуроченном перроне. Ещё несколько секунд назад всё было ясно и понятно, всё было очень осмысленно и правильно, они родились и выросли в самой лучшей стране на свете, всё вокруг было для них, впереди брезжило прекраснейшее справедливое мироустройство, невиданное никогда и нигде до них, а им повезло, они увидят его своими глазами, это сказочное счастливое будущее – коммунизм, где будет каждому по потребностям, а от каждого – по способностям…Ведь будет, будет, не может не быть!.. Но сейчас, с каждым щелчком секундной стрелки всё неотвратимее пригибает к земле понимание новой, совершенно непонятной, – и нельзя, невозможно ни понять её, ни принять, – реальности, вчера ещё бывшей даже глупо, по мальчишескому хулиганскому желанию подраться, желанной: ВОЙНА.

Готовый кадр для кино.

Боевой путь

28 XII – 39 14 V – 41 Курсант Буйнакского военного училища, Дагестанская АССР

18 V – 12 VII – 41 года Комендант штадива 206 стрелковой дивизии Киевский воен. окр.

10 XI – 41 г. 14 I - 42 г. Зам. ком роты 57 ударной бриг. Волховский фронт

25 IV (так в оригинале. – Е.К.) - 42 г. 20 VI – 42 г. Слушатель Курсов Выстрел при СибВО г. Новосибирск

20 VI – 42 г. 10 XI – 42 г. Командир роты автоматчиков 18 ОСБр добровольцев Красноярцев Сибиряков Калининский фронт

10 XI – 42 27 I – 43 г. Зам. комбата отдельного 2-го батальона по строевой части 78 ОСБр Калининский фронт

18 II – 43 15 V – 43 Пом. нач. опер. отдела Штабрига 78 ОСБр Калининский фронт

15 V – 43 29 XI – 43 Зам. комбата учебного б-на 65 гв. дивизии Центральный фронт

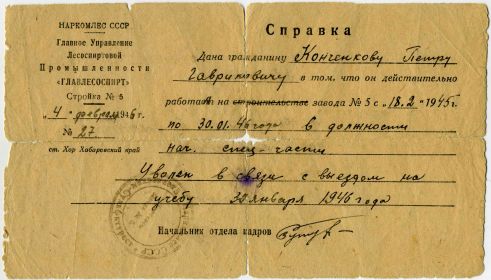

18 II – 45 30 I 46 Нач. спец. Части завода №5 г.Хабаровск (ст. Хор)