Андрей

Георгиевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

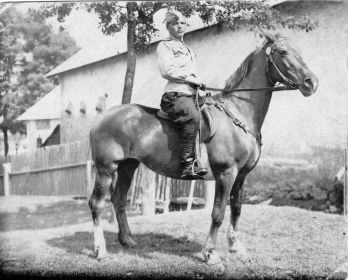

Комогорцев Андрей Георгиевич родился 04 июля 1923 года в Забайкальском селе Урульга в семье казака. В 10-летнем возрасте остался сиротой. Жил в семье старшей сестры.

В 1941 году закончил школу и добровольцем по комсомольскому призыву ушел в армию. Окончив курсы радистов на фронт попал в мае 1942 года под Калугу. С мая 1942 года и до конца войны воевал в составе 6-го гвардейского кавалерийского полка 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Украинского фронта.

Участвовал в форсировании Днепра, освобождении Киева, Житомира, воевал на территории Чехословакии, Германии.

День Победы встретил в Хемнице (Германия). За время войны был награжден орденом и медалями. В 1943 году получил первую боевую награду — медаль «За отвагу» за форсирование Днепра, обеспечение бесперебойной радиосвязи с подразделениями полка, в 1944 — орден «Красной Звезды» за то, что вызвал огонь по рации на себя и тем самым спас штаб полка от прорвавшихся немецких танков, в 1945 — медаль «За боевые заслуги» за то, что в условиях наступательных боев мастерски управлял радиостанцией, обеспечив возможность командиру полка руководить эскадронами в бою и держать постоянную связь с командиром дивизии, в результате чего полк с боями занял плацдарм на западном берегу реки Одер.

На фронте вступил в ряды Коммунистической партии. В армии прослужил пять с половиной лет. После демобилизации в 1947 году вернулся домой и устроился на работу техником-нормировщиком на станцию Карымская, там же вскоре был избран секретарем партийного бюро и направлен на учебу в партийную школу, получил высшее педагогическое образование. Работал в Борзинском, Нерчинско-Заводском, Калганском районах Читинской области, поднимая экономику и восстанавливая сельское хозяйство в послевоенные годы.

В 1971 году его избрали первым секретарем Карымского райкома КПСС. В годы его работы в Карымском районе динамично развивались все отрасли народного хозяйства и социальная сфера. При его непосредственном участии в память о войне в поселке Карымское был построен Мемориал Боевой славы. За вклад в развитие экономики района он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. После ухода на пенсию переехал с семьей в Читу. Там принимал активное участие в общественной работе, патриотическом воспитании молодежи, активно работал в областном Совете ветеранов и фонде «Маршал Жуков», где был его бессменным председателем.

Открытым, мужественным, любящим жизнь и людей, настоящим коммунистом он остается в памяти жителей поселка до сих пор. На доме, в котором жил дедушка и на здании администрации района, где он проработал много лет, в память о нем установлены мемориальные доски. Одна из улиц в поселке Карымское носит имя А.Г. Комогорцева.

Мы бережно храним фронтовой дневник дедушки, который он вел с 1942 года, его рукописи и статьи. Многие фронтовики не любят говорить о войне. Но дедушка, считал своим долгом рассказывать о фронтовом братстве, подвигах и героях Великой Отечественной Войны, о том, как в боевой обстановке фронтовики дорожили честью воинского звания, ради победы над фашизмом, ради спасения Родины смело шли на подвиг, презирая смерть. Его приглашали выступать в школы, он писал для газет «Забайкальский рабочий» и «На боевом посту».

В одной из статей он писал: «…Залогом победы в боях была наша крепкая дружба, сплоченность. Стойкость моих боевых товарищей держалась на твердой вере каждого друг в друга. Каждый из нас знал, что рядом с тобой насмерть стоит твой товарищ – значит, и тебе так надо стоять. Это придавало нам сил, бесстрашия, цементировало наши ряды. Очень хочется нам, фронтовикам, чтобы об этом испытанном средстве дальнейшего повышения боеготовности постоянно помнили наши наследники, сегодняшние воины…»

Боевой путь

Воспоминания

Карпатский рейд

Одним из самых сложных испытаний во время войны, дедушка вспоминал Карпатский рейд в тыл врага в 1944 году. Тогда они, казаки-гвардейцы, должны были соединиться с чехословацкой армией, входившей в состав войск Германии, в которой к моменту подхода их корпуса должно было вспыхнуть восстание, подготовленное чехами и словаками - патриотами-подпольщиками.

Всю сложность операции характеризует окружение кавалеристов генерала Баранова. В ходе тяжелых боев в начале сентября советские войска проломили первую полосу обороны врага и на узком участке в 1,5-2 км — вторую полосу. Командование решило бросить в эту узкую брешь 1-й гвардейский кавалерийский корпус. Ночью корпус осуществил прорыв в тыл противника. Однако немецкие войска закрыли брешь, и кавалеристы оказались в кольце. Кони утомились, в условиях гор конница потеряла подвижность. Все попытки восстановить связь с корпусом Баранова были безрезультатными. Кавалеристы оказались в тяжёлой ситуации — небольшие запасы боеприпасов подошли к концу, закончилось продовольствие и фураж (корм для лошадей). Снабжение пришлось организовывать с воздуха.

В дневнике, который дедушка вел на фронте с августа 1942 года такая запись от 18 сентября 1944 года: «…Кушаем консерву без хлеба. Это то, что сбросили самолеты, и все…»

Дедушка вспоминал, что немецкие самолеты день и ночь висели над их головами, а специальные горнострелковые части буквально вцепились в измотанные и голодные эскадроны. Положение было очень тяжелым, и немцы по радио и в своих газетах торжественно объявляли о полном уничтожении «корпуса русских казаков», о взятых ими трофеях и пленных. А гвардейцы упорно пробивались к своим, яростно контратакуя врага. Их считали погибшими в «карпатском котле» и свои, тем сильнее была радость от встречи.

Записи из второго дневника, переписанного дедушкой уже после войны с фронтового дневника с дополнениями и разъяснениями:

«…10 сентября 1944

Наступаем в направлении Мысцово. Теперь нам ясна задача нашего корпуса. Мы должны уйти в глубокий рейд по Карпатам, соединиться с восставшими чехословацкими частями, с чехословацкими партизанами и помочь им разгромить фашистов.

Задача не из легких. Немец еще силен. Впереди перед Мысцово – шоссе, которое нам надо перейти, после него сразу подъем в горы, там большой перевал.

Перед штурмом шоссе ударила «Катюша» и расчистила нам путь. Ведем наступление на высоту 650, высшая точка – высота 1000.

Трассу прошли быстро и углубились в лес. После нас немцы сразу пустили свои танки по трассе и отрезали от нас наши танки.

Конно-механизированная группа генерала Баранова была разделена на две части. Конная ушла в рейд. Танки остались на месте.

Поэтому немцы решили с конным корпусом разделаться как бог с черепахой.

Выполнение задачи сразу усложнилось.

Делаем обходной маневр и останавливаемся в селе Росстайне Траб.

14 сентября 1944

Это уже глубокий рейд в тылу врага. Сегодня приехали генерал и полковник Марченко – начальник политотдела корпуса. Они поставили нашему полку задачу – пробраться еще глубже – к чехам, соединиться с ними и уточнить обстановку.

Запасы продуктов кончаются.

Весь день готовились очень тщательно. Пойдем без лошадей. Ничего лишнего. Надо, чтобы ничего не брякало, не звенело, чтобы не обнаружить себя.

В 20:00 вышли. Впереди идет наш комполка полковник Никита Бородин. Уже темно. Прошли чехословацкую границу. В одном месте, где стоит немецкий кордон, пробирались ползком. Мы видим немецкого часового, он нас нет.

Остановились в лесу. Послали разведку. Двое наших разведчиков залегли в кустах у дороги. Навстречу едут на подводе два немца, беззаботно наигрывая на губной гармошке. Наши их быстро «прихватили» и доставили в лес. Унтер-офицеры. Они рассказали, что Гитлер знает о рейде корпуса Баранова и распустил чехословацкую армию по домам, сначала разоружив. Пленных держим при себе. Расстреливать нельзя, т.к. выстрелом обнаружим себя.

Полковник Бородин громко спросил: «У кого сухари есть?» Все молчат, т.к. ни у кого нет хлеба. Есть только сахар. «Хреновые мы с вами солдаты, раз у нас ничего нет», – ответил Никита Бородин.

Вечером пришел командир партизанского отряда – молодой паренек. Он рассказал нам много ценного из той обстановки, которая сложилась здесь.

Партизан организовал снабжение нас продуктами. Ночью пришла подвода со всякой снедью. Здесь мы подкрепились хорошо.

В 23:00 опять идем через границу.

18 сентября 1944

На линии пропали два связиста – Штырев и Корольков. Один аппарат только остался. Вчера послали еще двух разведчиков-связистов (Саша Ларионцев и Иван Подединов). Немцы нахальничают. По радио на русском языке объявили, что «бандитский корпус генерала Баранова уничтожен». Но корпус цел и ведет ожесточенные бои, хотя и находится теперь в «кольце».

Та «дырка», по которой мы входили в Карпаты, осталась закрытой. Переходим из р-на Траба ближе к фронту.

Работаю в эскадре ст. лейтенанта Цепова. Ночью мы прикрываем обоз одной дивизии. Как только обоз прошел, немцы бросились в атаку на нас. Стоит туман. Они нас прихватили на марше, когда мы переходили горную речку. Пулеметы, минометы – все разобрано. В общем, к бою мы оказались не готовы. Поэтому быстро залегли на другой стороне речки на высоте. Отчетливо слышим команду немецкого офицера. Мы открыли огонь. Собрали весь эскадрон и двинулись дальше вверх.

Остановились. Я развернул рацию и связался со штабом. Не успел я сказать несколько слов, как немцы уже рядом. Усилился минометный огонь. Мы лавируем в лесу. На высокой горе мы остановились, и я вновь связался со штабом. Мы получили точные координаты.

Сверху мы увидели колонну немцев и около 30 танков, идущих на то место, где мы были. У дороги паслись лошади, немцы ловили их, садились и ехали.

После установления местонахождения, ст. лейтенант Цепов сказал: «Да, с радиостанцией-то хорошо». Он недолюбливал этот вид связи. Считал, что телефон надежнее радио. После долгого скитания по лесу мы пришли к своим.

На ужин дали немного консервов и горсть крошек из сухарей. Это все, что сбросили самолеты. Самолеты сбрасывают нам мины и сухари. Делим все понемногу.

21 сентября 1944

Артиллерия дерется с немецкими танками, пулеметами, бронетранспортерами. Одна пушка выведена из строя. Немец и впрямь решил уничтожить наш корпус. Ночью поднимаемся на высоту. Ей, кажется, нет предела. На половине оставляем тяжелые пушки (76 мм гаубицы), легкие тащим вверх.

На самой горе 10 минут артподготовка, а затем мы лавиной катимся вниз, к шоссе.

Внизу большое село. В нем немцы. Слышно, как немецкие часовые перекликаются на концах деревни короткими автоматными очередями.

Грохот нашего обоза немцы приняли, видимо, за свои танки и даже звуку не подали.

Это была высота 749.

Это была русская дерзость.

Обоз провел зам. командира полка по тылу Григорий Иванович Здановский, подполковник, награжденный еще в Гражданскую войну орденом боевого Красного Знамени.

Мы вышли из первого кольца. Движемся вдоль Чехословацкой границы, громим немецкие кордоны. В этот же день приходим в с. Медвезне. По пути захватили в плен несколько немцев. Нас обстреляли несколько раз «мессеры».

23 сентября 1944

Начались бои в Медвезне. Немцы пытались разгромить штаб корпуса. Командование корпуса ходило в атаку при развернутом Знамени. Атаки немцев отбиты. Наш эскадрон ст. лейтенанта Цепова оставлен для прикрытия выходящего к линии фронта корпуса. Нам приказано ждать сигнала. Наши выходят к фронту. По склону горы, которая чиста как ладонь идут врассыпную войска.

А немецкая артиллерия обстреливает. Мы в окопах. В 300 метрах стоит крестьянский сарай. В нем мы видим подозрительную возню. Комэск посмотрел в бинокль и увидел, что немцы готовятся в сарае к атаке. Цепов приказал расчету крупнокалиберного пулемета поджечь сарай. Сразу заработало несколько пулеметов – подожгли сарай и уничтожили много немцев, а одного взяли в плен. Крупнокалиберной пулей совсем перебило руку, и он сдался в плен.

Но вот Паша Кутицкий включился и последовал сигнал «штык» - сигнал к отходу нашего эскадрона. Мы идем вверх за своими. Снаряды сопровождают нас все время. Они - то спереди, то сзади. Но мы идем на соединение со своими. Впереди еще большие испытания – прорыв линии фронта.

Нас не забывают с «большой Земли». Илы-штурмовики сбрасывают нам на парашютах мины для минометов и мешки с сухарями.

Ночь лежим в обороне. Горячего уже не ели более 10 дней, а вообще не ели уже 2-е суток. Последний раз позавчера выдавали по горсти сухарей.

24 сентября 1944

Мы снова оставлены для прикрытия отходящих. С. Тылява – место, где мы должны сосредоточиться после выхода из рейда. До него 8 км.

Находимся в дубовом лесу. Идет дождь. Кругом стреляют. Грязь по колено. Наконец, мы тоже пошли. Промокли до нитки. Идет обоз, а мы прикрываем его. Идем по приграничной просеке. Немцы непрерывно лезут, обстреливают. Так проводим ночь. Утром едим полусырое конское мясо и снова идем.

Вот дошли до нашего обоза. Абдраков дал мне сухую гимнастерку и пилотку, свою я потерял, когда скатывались с высоты 749.

Много раненых и больных. Мы их не бросаем, везем на бричках. Какое мужество проявляют наши люди. Вижу, едет солдат верхом на лошади, а ноги у него нет – оторвана. Да, действительно, у русского человека есть характер, есть терпение. В груди у меня в это время что-то стукало глухим молотком.

Нас поставили на прикрытие обоза с ранеными, потому что на медсанбат, шедший впереди, напали немцы и многих раненых перестреляли.

Наконец приближаемся к линии прорыва. Впереди поляна длиной с километр. Но она простреливается немцами.

Мы должны ее проскочить. Наша тачанка с рацией галопом идет через поляну. Но вот пристяжку убило. Шашкой перерубают постромки, и вперед. А мы бегом.

Встретили наших пехотинцев.

Вышли! Вышли из Карпатского рейда. Гитлеру не удалось нас уничтожить.

Нас посадили на автомашины и повезли по хорошей асфальтированной дороге.

Маршал Конев И. С. встретил нашего генерала Баранова и расцеловал.

Около 60 кухонь стояло. Наконец мы поели горячей пищи.

26 сентября 1944

Утром прибыли на новую стоянку с. Ленжаны. Это в 4 км от города Кросно. Моемся. Отъедаемся. Приводим себя в порядок…»

Звездочка

Шел 1944 год. Днем и ночью не прекращались тяжелые бои за освобождение правобережной Украины. Наш 1-й гвардейский кавалерийский корпус (командир Герой Советского Союза генерал В. К. Баранов), совершил более чем 100-километровый переход по болотам и бездорожью, с ходу 2 февраля освободил город Луцк. Наша дивизия устремилась на юг, в район Броды. Продвигались с боями.

Помню, нас подняли по тревоге в два часа ночи. Вышли из местечка Рожище, что в Волынской области, в направлении деревни Французы Старые. С ходу вступили в бой. Начавшая было вести прицельный огонь немецкая минометная батарея, была смята и уничтожена. В этом бою погибли гвардий майор Труба, гвардии капитан Шурепа.

Когда рассвело, впереди услышали гул моторов. Мы с сержантом Виктором Катухиным развернули рацию и, замаскировавшись в сарае, связались со штабом полка. Нам было приказано вести наблюдение и передавать данные о передвижении противника. Мы сообщили, что слышим шум моторов. Командование направило в деревню батарею противотанковых пушек. Артиллеристы установили орудия за домами, хорошо их замаскировали.

Фашистские танки (их было 7) появились только после обеда. Они шли на выручку своим разрозненным подразделениям.

Прежде всего, танкисты противника подожгли соломенные крыши домов, надеясь за дымовой завесой пойти в атаку на наши позиции. Не обнаружив батарею, танки с ходу ринулись вдоль улицы, подставив свои борта под огонь наших пушек. Артиллеристы били по врагу прямой наводкой. Сразу загорелось пять танков. В штаб полка мы сообщили: идет бой, пять машин противника горят.

Мне с напарником приказали прекратить работу, вернуться в штаб. Нам предстояло перейти чистое поле, пересечь полотно железной дороги с радиостанцией, двумя тяжелыми аккумуляторами, навьюченными на лошадь. Только вышли из деревни – попали «на глаза» сторожевого танка противника, искусно замаскированного за одной из хат.

Короткая пулеметная очередь, убита лошадь, пробиты аккумуляторы. Электролит сразу разъел мешок. Сержант Катухин попытался было освободить аккумуляторы из-под лошади. Кричу ему: «Не трогай, это бесполезно, быстрей вперед, за полотно железной дороги». Прозвучала вторая пулеметная очередь из танка. Почувствовал сильный удар по голове, но вскочил – и бегом за насыпь. Следом за мной – Виктор. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы нам на выручку не пришли наши артиллеристы.

Глубокой ночью мы вернулись в расположение своего взвода. Старшина Колупаев с удивлением посмотрел на меня, спросил: «Сержант Комогорцев, что это у вас с шапкой?». Сняв ее, я увидел изодранный в клочья козырек. От звездочки и следа не осталось. На ее месте торчал пучок ваты. Тут только вспомнил об ударе в голову. Видимо, пуля и ударила в звездочку, срикошетила от нее.

Осмотрев шапку, старшина сказал: «Выходит, в рубашке, сержант, родился. Везучий, одним словом. Держи новую шапку, а эту возьми на память».

Было это 23 февраля 1944 года в местечке Французы Старые, Рожищевского района Волынской области.

Часто вспоминаю этот эпизод и тех артиллеристов (хотя никого из них мы с сержантом Катухиным не знали и никогда не видели, как, впрочем, и они нас), которые пришли нам на выручку, спасли от верной гибели. Там, на фронте, все мы жили и воевали по неписаному закону боевого братства: сам умри, а товарища выручи.

Майор в отставке

А. КОМОГОРЦЕВ,

участник Великой Отечественной войны, бывший начальник радиостанции

МЫ КОНЕЙ ПОДЫМАЛИ В ПОХОД! ВСПОМИНАЕТ БЫВШИЙ ВОИН-ЗАБАЙКАЛЕЦ, ВЕТЕРАН 1-го ГВАРДЕЙСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА

Недавно с удовольствием прочитал в газете «Красная звезда» (за 18 сентября с. г.) очерк А. Знаменского «Что немецкая броня супротив нашего клинка», в котором сообщалось о том, как в 41-м под Каширой три кавалерийские дивизии 1-го гвардейского корпуса генерала П. А, Белова разгромили три немецкие танковые.

Это мой родной корпус. Я, как и многие мои земляки-забайкальцы, прослужил в нем с мая 1942-го по май 1947 года. Поэтому мне очень дороги боевые подвиги однополчан-гвардейцев в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, подвиги конногвардейцев почти что преданы забвению.

В небольших рассказах, которые я представляю читателям газеты «На боевом посту», речь пойдет о солдатском фронтовом друге — лошади.

Лошадь на фронте была не только средством передвижения, тягловой силой, но и верным другом воина, его постоянным спутником в боях и походах. Такие марш-броски, о которых пишется в «Красной звезде», и мне приходилось совершать в боях за освобождение Украины, в Карпатах, в Польше, от Хемница в Германии до Чехословакии.

МОТОР

«СТРОЕВЫЕ» лошади, как правило, не имеют имени. У них клички, они слагаются из первых двух букв отца и матери, которые записываются в родословную или племенную книгу.

Мотор у нас был исключением. Нарекли его так за мощь, красоту и безупречную службу. Это был серый, полутяжелого веса конь. В кавалерийский полк он попал еще до войны из конного завода и, как мы его называли, был «кадровым» конем. «Служил» он во взводе связи, возил радиотачанку. Когда в 1941 году войска отступали, во время бомбежки вражеской авиацией под Славутой конь получил ранение и с тех пор боялся воздушных налетов. Был случай, когда коренная и две пристяжные лошади погибли, и Мотор один затащил рацию в густой лес, не задев при этом ни одним колесом тачанки за деревья.

Мотор требовал к себе уважительного отношения. Он не любил молодых солдат за неряшливость, грубость в обращении с ним, но зато признавал и почитал своего ездового Петра Мельникова, прибывшего в наш взвод почти в это же время. Подружились они сразу. Бывало, Мельников поручит молодому солдату сводить коня на водопой, а тот, если ему не понравится новый «шеф», на половине пути вырвет повод и уйдет на водопой сам, напьется и придет на свое место у коновязи. А обескураженный солдат не может понять, в чем дело.

Так Мотор прослужил до самой Германии. Но вот кому-то из высших командиров пришла в голову мысль подобрать в подразделениях полка лошадей по мастям, (все-таки вошли в Европу!). До войны так и строились кавалерийские полки. Да и с точки зрения эстетики — это тоже оправданно. Красивое зрелище, когда идет конный строй из гнедых, рыжих или серых лошадей!

После приказа о комплектовании эскадронов по мастям наш Мотор попал в батарею 45-мм орудий и стал, таким образом, «артиллеристом». Во время одного из артналетов наш любимец погиб...

РЫЖИЙ

В боях на Украине погибла моя Стрела. Командир взвода лейтенант Палишев выделил мне другого коня. Это был рыжей масти молодой мерин. Казалось, сама природа поиздевалась над ним. Огромного роста, с непропорциональной фигурой и большими ушами, он напоминал бетонную статую. К тому же, был он по-кавалерийски неграмотен — не ходил в конном звене, не понимал повода и шпор, не привык к седлу и упряжи. Пришлось мне с ним повозиться основательно.

Возиться с лошадью в кавалерии требовал воинский устав. На отдыхе после боев или в резерве предусматривалась чистка и уход за лошадью не менее двух часов в день. Кроме того, каждый солдат должен был кормить и поить свою лошадь.

Выводка, смотр лошадей командиром полка превращались в настоящий праздник. Увы, праздник этот включал в себя не только внешний шик-блеск, но и блеска этого наведение. В такие дни придет старшина во взвод, вынет белоснежный носовой платок и проведет им по крупу лошади. Если платок чистый, молча перейдет к другой лошади, ну, а если грязный — жди хорошего нагоняя. Чистка продолжается до тех пор, пока не будет все в норме. Скоблил — «глянцевал» и я своего нового коня, а заодно изучал его повадки, тренировал его.

Через полгода мы стали друзьями. В одном из боев Рыжий (так назвал я «сослуживца») на деле показал свою верность этой солдатской дружбе.

За освобождение Польши, как известно, шли жаркие, тяжелые бои. 600 тысяч советских воинов полегли на польской земле. Наш 1-й гвардейский кавкорпус, переправившийся через Вислу в районе Сандомира, с боями продвигался на юго-восток к предгорьям Карпат. Кровопролитные бои шли за освобождение города Жешува, центра приграничного польского воеводства.

Гитлеровцы считали, что Карпаты — это огромная естественная преграда для советских войск, закрывающая, им прорыв в Чехословакию. А в это время в Словакии уже шло восстание народа против фашистов, и нам было приказано, несмотря ни на что, прорваться к Карпатам и оттуда оказать помощь Словацкому национальному восстанию.

Случилось так, что в одном из боев нам с радистом Виктором Катухиным на лошадях пришлось мчаться в другой эскадрон, сражавшийся в самом Жешуве. Истребители противника с воздуха ловили каждую точку, движущуюся по шоссе. На наших глазах разбило зенитку, один солдат лежал тут же у исковерканного орудия. К сожалению, у нас даже не было времени разобраться — убит он или ранен. Вскоре послышался гул вражеских самолетов. Дело значительно осложнялось. Мы были на голом месте, а лес — в 150—200 метрах. «Мессер-шмитты», а их было два, нас заметили и стали разворачиваться, чтобы покончить еще с двумя русскими.

«К лесу!» — крикнул Виктор. Казалось, его слова поняли и лошади. Рыжий, прижав уши, буквально распластался по земле. Огромными прыжками он мчался к укрытию, чтобы спасти и меня, и себя. Когда влетели в лес, я сообразил, что если не спрыгну, то погибну, или от пуль «мессеров», или от столкновения с деревом.

Перебросив через луку седла правую ногу, соскочил на землю и, держась за стремя, бежал рядом с конем. В кавалерии этот прием назывался «К пешему бою — слезай». Тут же над нами пронеслись на бреющем «мессеры», и раздались длинные пулеметные очереди. Рыжий, почувствовав, что самолеты улетели и стрельба прекратилась, остановился, весь вздрагивая мелкой дрожью.

Непонятно, что нас тогда спасло — лес, счастливый случай или отсутствие у немецких летчиков боезапаса, но я почему-то до сих пор уверен, что спасли нас только лишь наши лошади, в том числе и Рыжий — мой друг.

Кавалерийская атака

В годы Великой Отечественной войны конные корпуса редко применяли старый, я бы сказал даже, древний способ ведения боя, когда все решалось в стремительной кавалерийской атаке. Кавалерия совершала глубокие рейды в тыл, громила коммуникация противника, маневрируя, оказывала помощь войскам на тяжелых участках фронта, взаимодействовала с партизанами. После разгрома немцев под Москвой наш корпус с боями прорвал оборону противника и ушел в глубокий шестимесячный рейд на Смоленщину. Бои в тылу врага хорошо описаны в книге Героя Советского Союза генерала армии П. А. Белова «За нами Москва». Генерал Белов был тогда командиром 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Несколько дивизий врага было отвлечено боевыми действиями конников Белова от главного московского направления. А на Смоленщине, в глубоком тылу, были освобождены от гитлеровцев целые районы.

Бои в первые месяцы войны показали, что воевать кавалерии только винтовками, шашками да сорокопятками против хорошо вооруженного против¬ника, имеющего танки, артиллерию и авиацию, нельзя. Это приведет к тяжелым последствиям, погубит личный состав и лошадей. Было решено создавать конно-механизированные группы (КМГ), придав кавалерии танки, противотанковые орудия, зенитные батареи и т. д.

После этого конно-механизированные группы решали уже более сложные задачи — уходили в прорыв, окружали крупные группировки фашистов. Но в основном конногвардейцы воевали как пехота, лошадей оставляли во втором эшелоне, т. е. в тылу, а сами воевали, как обычно. Но когда совершался прорыв, коноводы в считанные минуты подавали лошадей, и конная лавина день и ночь шла вперед, закрепляя и поддерживая наступление наших войск. Это, кстати, запечатлено в кинохронике тех лет.

За трехлетнюю фронтовую службу в конном корпусе мне дважды приходилось видеть близко конную атаку. Расскажу об одной из них. Лично я в атаке не участвовал, так как дежурил на рации и поддерживал связь с наступающими эскадронами.

В районе села Михайловка, что на Львовщине, колонна фашистов стремилась прорваться на запад, выйти из окружения. Колонна крупная и хорошо вооруженная. Но боевой дух солдат и офицеров противника был сломлен, и они панически метались вокруг деревни, ведя пулеметный и автоматный огонь.

Вот тут-то наш командир полка и принял решение на кавалерийскую атаку. Полковник Никита Федорович Бородин был старый рубака. Участник гражданской войны (он служил в Первой Конной армии), он чувством опытного командира уловил момент, что именно здесь надо применить команду «Шашки к бою!»

Два эскадрона кавалеристов вылетели из леса и ударили по флангам отступающих. Фашисты не ожидали такой необычной лавины.

Побросав оружие, скрестив руки над головой, с ужасом в глазах, они пытались спастись бегством, но бежать было некуда, они были окружены. Некоторые солдаты сразу решили сдаться в плен, однообразно выкрикивая «Гитлер капут, Гитлер капут!..».

Среди пленных (а их взяли больше ста человек) оказались и предатели-власовцы, человек восемнадцать. Власовцев привели в штаб полка и выстроили. Иван Подединов, солдат 1939 года призыва, подошел к одному из предателей и спросил: «Откуда?». «Горьковский я», — ответил он, окая. «А, земляк, как же ты продал фашистам свою шкуру, как мог стрелять в своих?!» — негодующе воскликнул Иван.

Так закончилась та памятная конная атака.

Подарок

Это было осенью 1942 года под Москвой. Наш полк после тяжелых оборонительных боев на Жиздре вышел на отдых и стоял в лесу под Сухиничами. Построили себе «копай-город» (так мы называли землянки), приводили себя в порядок, подводили итоги боев, готовились к новым. В 1941 – 1942 годах в ходе ожесточенных оборонительные боев, особенно под Москвой, наш полк понес тяжелые потери.

Однажды нас подняли по тревоге и направили на станцию разгружать эшелон лошадей. «Маршал МНР Чойбал-сан прислал нам в подарок лошадей»,- сказали командиры.

Это были полудикие степняки, не знавшие ни уздечки, ни седла, ни хомута. Ох, и повозились мы с ними! Разгружать приходилось по трапу, а он, «монгол», как мы их окрестили, делает из вагона гигантский прыжок — и был таков. Потом еще долго собирали их по лесу.

Приучать лошадей к фронтовой жизни и армейскому порядку пришлось не одну неделю. Все давалось с трудом. Навесишь торбу с овсом — сбросит, не ест. А на снег овес насыплешь — все до зернышка подберет.

Но когда обучили их ходить под седлом, возить пушки, рации и телефонные повозки, поняли — не зря возились. Удивительно выносливая лошадь. Неприхотлива к корму, хорошо понимает солдата, своего хозяина.

Когда вошли в Карпатский рейд, а затем вели бои на Дуклинском перевале в Словакии, монгольские лошади выручили нас основательно.

Что такое Карпаты? Это огромное горное плато с большими лесными массивами. Горы чем-то похожи на наши забайкальские сопки. Но в Карпатах значительно мягче климат, богаче растительность.

Мы действовали непрерывно по горам. Эти переходы изнуряли людей и лошадей. Полк часто маневрировал и наносил противнику удары там, где он не ожидал.

Гитлеровцы же бросали против нас отборные горно-стрелковые и егерские части, прошедшие боевую закалку в горах Европы. Они не раз пытались окружить нас и по радио талдычили: «Кавалерийский корпус генерала Баранова в Карпатах уничтожен. Красной кавалерии положен конец».

Но не так-то просто было нас уничтожить. Наоборот, мы наносили ощутимые удары и, как писал командующий Первым Украинским фронтом маршал И. С. Конев в своей книге «Записки командующего», рейд в Карпаты отвлек с фронта несколько дивизий гитлеровцев. Была оказана интернациональная помощь братскому словацкому народу.

Конечно, главная заслуга в этом солдата, воина. Но выполнить боевую задачу нам помогла лошадь. Даже командир нашего полка полковник Бородин сменил в Карпатах своего тонконогого красавца-дончака на гнедого низкорослого крепыша из Монголии и прошел с ним весь карпатский рейд.

Цурюк! Цурюк!

В МАЕ 1945 ГОДА войска 1-го Украинского фронта, куда входил и наш кавалерийский корпус, непрерывно вели бои на Берлинском направлении, сокрушая яростно сопротивляющегося противника.

Вперед, за отступающим врагом, как правило, вырывались танковые и механизированные корпуса. Мы уже находились в семидесяти километрах от Берлина, как последовал приказ — немедленно повернуть на юг, на Прагу, и оказать помощь восставшим пражанам, спасти и город, и его жителей от уничтожения.

Радиостанции Праги непрерывно передавали призыв восставших о помощи. В Чехословакии еще оставалась большая группировка фашистских войск под командованием генерал-фельдмаршала Шернера. Они отказывались капитулировать и грозили взорвать Прагу.

Выполняя приказ, вперед вырвался один из танковых корпусов армии маршала бронетанковых войск П. С. Рыбалко, а затем и наш корпус, в ночь мы сделали марш-бросок в сотню километров. Нагрузка на людей и лошадей была огромная, шли так называемым аллюром: шагом–рысью–шагом.

У одной из коренных лошадей радиотачанки была сильно потерта холка. Лошадь надо было быстро заменить. Остановились на краткий привал в немецком селе где-то возле Хемница, нашли лошадь у старика-немца и объяснили ему нашу просьбу. Он взялся лечить нашу лошадь, а взамен привел свою – крупную гнедую кобылицу.

Стали мы ее запрягать – не становится к дышлу – и все тут. Бились полчаса – бесполезно. Кто-то из солдат посоветовал применить хлыст, но мы, радисты, решительно отвергли это. За все время на фронте я не помню случая, чтобы солдат-кавалерист бил лошадь. И сегодня, когда я смотрю по телевизору конноспортивные соревнования и вижу, как спортсмены нахлестывают плетками лошадей, думаю – это не спорт, а издевательство над животными.

А тут снова команда «По коням!», снова марш. Позвали хозяина лошади.

«Не понимает, по-вашему», – резюмировал старик.

Он спокойно взял повод уздечки, развернул лошадь к тачанке и сказал: «Цурюк! Цурюк!» (назад!).

Лошадь, повинуясь команде хозяина, стала на свое рабочее место и служила нам до конца войны. А мы в шутку называли ее «Цурюк-цурюк». Вот вам и бессловесное существо!

Гибель карего красавца

Под Бродами нашими войсками была окружена крупная группировка немцев. Бои шли непрерывно, и успех нам дался нелегко. За Бродами был большой фронтовой немецкий аэродром со значительными запасами авиабомб. Поэтому, чтобы спасти войска от очередного котла, фашистское командование решило обрушить запасы бомб на головы наступающих частей Красной Армии.

Самолет-разведчик («рама») сумел-таки разведать скопление войск нашего корпуса. Редкий сосновый лес, посаженный полосами еще в начале века, не смог нас прикрыть и замаскировать. Жестокая бомбежка шла минут сорок, пока не появились наши истребители и не разогнали немецкие самолеты. Но потери людей и лошадей были страшные. Если солдат мог спастись в окопе, блиндаже, то лошадей туда не спрячешь, они стояли, тут же и гибли на глазах своих владельцев.

Когда начался очередной налет «юнкерсов», я лежал в окопе около больших сосен. Бомбы рвались ежеминутно, так как самолеты заходили на бомбежку волнами, одна за другой. Сквозь грохот разрывов замечаю: ко мне тихо, как спутанная, идет оседланная лошадь. Хозяин ее, видимо, ранен или убит, а может, как я, спасается в окопе. Лошадь идет к человеку. Идет как-то странно, переваливаясь с боку на бок. Присмотрелся, а у нее осколками пробиты ноги – правая передняя и левая задняя. Из раны в боку струей била кровь. Жутко смотреть на такую картину, хотя я в боях находился с 1942 года и видел многое. Но к войне привыкнуть нельзя. Как нельзя привыкнуть к гибели всего живого вокруг.

Глядя на раненую лошадь, мне почему-то вспомнились тяжелые бои в 42-м на Жиздре, когда несколько дней нам ничего не давали из еды, кроме конского мяса. Мелькнула мысль – не дать мучиться животному, надо пристрелить. Таков неписаный кавалерийский обычай. Поднимаю карабин... Но руки невольно опустили вниз оружие. В душе все содрогнулось, ведь лошадь тебе боевой друг. Подумалось, что это тебя, раненого (в этой бомбежке двумя осколками и меня зацепило), сейчас будут добивать.

Минуты карего красавца были сочтены. Не доходя 5-6 метров до моего окопа, он рухнул на землю и жалобно заржал, как бы напоминая людям о том, что война страшна и беспощадна ко всем – и к людям, и к животным, и что только люди могут спасти все живое на земле.

Майор в отставке Андрей КОМОГОРЦЕВ,

участник Великой Отечественной войны.

Газета «На Боевом посту». 24.11.1993, 01.12.1993, 04.12.1993