Григорий

Федорович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

МЫ ПИШЕМ ВАШИ ИМЕНА

Витцендорф – маленький немецкий городок в Нижней Саксонии. В годы Великой Отечественной войны он стал местом упокоения для 16 тысяч россиян. Немало среди них и вологжан, оставшихся лежать на кладбище бывшего концентрационного лагеря для советских военнопленных Шталаг XD (310).

Сегодня в электронном архиве Министерства обороны РФ можно без труда найти подлинные документы Второй мировой на своих воевавших родственников: раненых и проходивших лечение в госпиталях, погибших или вернувшихся домой с победой. Не так давно в объединенной базе данных стали появляться и карточки на военнопленных, что позволяет установить судьбы тех, кто долгие годы считались пропавшими без вести.

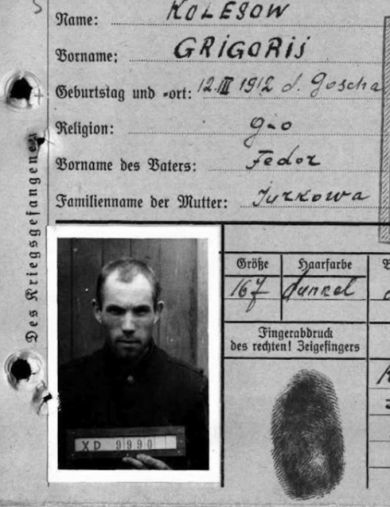

На днях, просматривая электронный архив, я нашла карточку из немецкого лагеря на нашего земляка Александра Семеновича Смирнова (1907 г.р.), уроженца деревни Дорки. Из документа стало известно, что умер он зимой 42-го в шталаге ХD (310). Решила узнать об этом лагере больше и наткнулась в сети Интернет на списки вологжан, сгинувших вместе со Смирновым в Витцендорфе. Перед глазами около сотни фамилий пленных из разных уголков нашей области. Взглядом в графе «место рождения» ищу знакомые селения и нахожу деревню Гоша. Здесь в 1912 году появился на свет Колесов Григорий Федорович. Большая удача – на учетной карточке сохранилась его фотография! С нее на меня смотрит темноволосый мужчина, держа в руке табличку с лагерным номером «9990».

Оба военнопленных оказались однополчанами – бойцами 468-го стрелкового полка. Призванные в первые дни войны уже спустя 20 дней они были взяты в плен. И этому удивляться не стоит. Поначалу во многих частях РККА выдавали одну винтовку на двух-трех бойцов да несколько патронов к ней. В таком случае солдатам приходилось добывать оружие самостоятельно в бою, подбирая его за убитыми товарищами.

468-й полк входил в состав 111-й стрелковой дивизии, сформированной летом 1940 года Архангельским военным округом в Вологде. 22 июня 111-я была передана в подчинение 41-го стрелкового корпуса Московского ВО и спустя несколько дней переброшена по железной дороге на фронт. С 1 по 6 июля эшелоны один за другим прибывали к месту назначения, выгружаясь на станциях Псков, Черская, Остров и прямо с колес отправлялись в бой.

Псковщина в планах Гитлера являлась ключом к «парадным дверям» Ленинграда, а потому противник бросил в этом направлении значительные силы: две танковые и пять мотопехотных дивизий, поддерживаемых авиацией.

С 4 июля 111-я участвовала в боях за Остров. Город несколько раз переходил из рук в руки, но, не смотря на все усилия, наша оборона на этом участке была прорвана. В течение ночи с 7-го на 8-е и днем под давлением мотомеханизированных частей противника 41-й корпус начал отходить за реку Великая в Псков, однако через водную преграду переправился не полностью. Из-за преждевременно взорванного моста большое количество бойцов остались на противоположном берегу и были вынуждены преодолевать реку вплавь под огнем противника. Как следствие, 111-я и другие части корпуса оказались дезорганизованными. 9 июля враг овладел Псковом. Наши подразделения попытались развернуться на шоссе Псков – Луга, но и тут были смяты противником. 10 июля у деревни Мараморка погиб командир вологодской дивизии полковник Иван Михайлович Иванов.

Потерявшие управление и связь с вышестоящими штабами, разрозненные части 41-го корпуса были обнаружены только 13 июля. В ходе неорганизованных боев многие бойцы оказались в плену. За оставление Пскова командир 41-го корпуса генерал-майор Кособуцкий был отдан под трибунал. Ну, а наших земляков поезд уже мчал в фашистский ад.

С середины июля 41-го на железнодорожную платформу Витцендорфа начали прибывать первые эшелоны с русскими. Тишина ухоженных улочек раз за разом нарушалась лаем ощетинившихся ротвейлеров и громкими командами немецких солдат. Это в сторону леса вели очередную партию пленных.

Шталаг ХD (310) был основан вермахтом уже в мае 41-го. До поздней осени здесь полностью отсутствовали какие-либо постройки: лагерь представлял собой лесной участок, обнесенный колючей проволокой. Чтобы хоть как-то защититься от холода и дождей узникам приходилось руками, ложками и котелками рыть для себя норы. Не получая питания, они съели сначала всю траву в лагере, а потом ободрали и кору с деревьев. Лишь с наступлением сильных холодов заключенных начали размещать в недостроенных бараках и давать скудную пищу.

Несмотря на нечеловеческие условия жизни, истощенных узников немцы заставляли трудиться. Из карточки Смирнова видно, что уже 19 августа 41-го в составе рабочей команды он был отправлен в Бремен-Бург на принудительные работы. В основном пленные использовались на военных предприятиях и в строительстве. Но кроме этого, местным жителям разрешалось «арендовать» заключенных для работы в собственных фермерских хозяйствах. Плату за труд военнопленных получало командование лагеря.

2 декабря Александр Семенович попал в лазарет. В это время в Витцендорфе свирепствовала эпидемия дизентерии и сыпного тифа. Ее жертвами стали 14000 человек из 18000 военнопленных. На несколько месяцев шталаг ХD (310) был закрыт на карантин.

Сохранился дневник обер-лейтенанта Майера, с января 42-го служившего в охранном батальоне Витцендорфа. В нем молодой офицер фиксировал все происходящие события. «Прошел первый раз через лагерь. Мертвых русских несут мимо нас и обнаженных складывают в отдалении прямо на снег, - делится он своими впечатлениями. – Как дошло до таких массовых смертей? Русских поначалу специально морили голодом? Сейчас их откармливают, хотя и не по доброй воле. Им дают только брюкву и картошку. Жуткие вещи мне рассказывали сослуживцы о случаях каннибализма. Несколько пленных задушили спящего приятеля, после чего отсекли у него все мясо, поджарили печень и легкие, а остатки тела закопали… Во второй половине дня я ходил вместе с похоронной командой на кладбище. Военнопленные могильщики кирками и лопатами старались врубиться в промерзшую землю. Когда я ждал у открытой общей могилы, приехала последняя в этот день повозка. Как волжские бурлаки 20 пленных тянули ее, доверху нагруженную обнаженными телами. И потом разгрузка! Окоченевшие тела, тощие скелеты, с грохотом падали вниз». Эта запись была сделана 27 января 42-го. А на следующий день похоронная повозка везла на кладбище тело Александра Семеновича. В Дорках у него осталась 8-летняя дочь Валя, потерявшая в войну и мать.

О судьбе Григория Колесова из немецких документов известно лишь то, что с 25 февраля 42-го по 11 апреля 44-го года он в составе рабочей команды находился во Франкфурте-на-Майне в лагере Хеддернхайм. Здесь военнопленные Витцендорфа трудились на медеплавильном заводе, принадлежавшем авиационному предприятию. Весной 44-го Колесова перевели в Шталаг VIII –С города Жагань, расположенный в Западной Польше. 15 февраля 45-го Жагань был освобожден Красной армией. Перед ее приходом немцы успели уничтожить всю документацию шталага. Дальнейшую судьбу Григория Федоровича мне установить не удалось.

В списках узников Витцендорфа числится еще один наш земляк – Серяков Василий Иванович (1920 г.р), уроженец деревни Борки Мяксинского района. Перед войной жители этого местечка получили повестки о выселении в связи со скорым затоплением данной зоны водами Рыбинского водохранилища. Семья Серяковых перебралась в Ярославль. На момент войны, вероятнее всего, Василий Иванович проходил службу в армии и числился в составе 48-го артиллерийского полка 13-й стрелковой дивизии. 22 июня его воинская часть дислоцировалась в Польше. Ночью 26 июня 41-го на марше под Белостоком дивизия попала под авианалет и была уничтожена. Отдельные уцелевшие бойцы оказались в котле окружения. 1 июля в Сальве красноармеец Серяков попал в плен и был угнан в Германию. До мая 42-го находился в Шталаге ХD (310). Затем произошло слияние лагеря Витцендорф со шталагом ХВ в Зандбостеле, куда и был переведен наш земляк. Пробыв на новом месте всего два дня, 13 мая 42-го Василий Серяков скончался.

После войны руководство нашей страны установило памятный обелиск на месте захоронения замученных в Витцендорфе советских военнопленных. А немцы, подписавшие обязательство ухаживать за кладбищем, все эти годы беспрекословно его выполняют. В 2007 году в школах Нижней Саксонии был запущен проект «Мы пишем Ваши имена». Дети делают глиняные таблички с личными данными узников и впоследствии, в торжественной обстановке, устанавливают их на братских захоронениях бывших концлагерей, в том числе и в Витцендорфе. В акцию включились и российские школы. Главная цель проекта – доведение до родственников информации о месте гибели и захоронении военнопленных.

Л.Цветкова, 2021 год.