Петр

Федорович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

«Вы отважные герои-железнодорожники, беззаветные патриоты советские!

Вам не страшны ни холод, ни зной, вам не страшны ни пурга, ни тьма,

ни обстрелы артиллерийские, ни бомбежки фашистские»

О.В. Антонова, «Сказ о военных железнодорожниках»

Посвящается моей бабушке Карповой Тамаре Петровне, безвременно ушедшей от нас в 2007 году. Светлая память…

Я никогда раньше не расспрашивал своих родителей о моих предках, не интересовался историями их жизни. Это продолжалось до определенного момента, когда, однажды я нашел на даче немецкую «опасную» бритву, которую как впоследствии я узнал, принес с войны мой прадедушка Карпов Петр Федорович. С этого времени постепенно я начал узнавать и восстанавливать историю его семьи, их жизни в годы Великой Отечественной войны. Итогом этой работы стало образование домашнего архива, в котором собраны личные документы семьи Карповых, устные воспоминания их детей и внуков, различные предметы, принадлежавшие им. Собрание документов, различных свидетельств и изучение военной литературы позволили мне частично восстановить боевой путь моего прадеда и жизнь его семьи в тылу в эти суровые годы. Плод этой работы я и представляю на суд читателя.

Семья Карповых проживала на территории современной Восточно-Казахстанской области, о том, как семьи Петра Федоровича и Александры Архиповны (моя прабабушка) попали в Казахстан точно неизвестно, но их сын Виктор Петрович полагает, что семьи его родителей переселились во времена столыпинской аграрной реформы, начало проведения которой, относится к 1906 году.

Непосредственно перед войной Петр Федорович и Александра Архиповна проживали в селе Георгиевка (Восточный Казахстан), в их семье родилось пятеро детей, четыре девочки и один мальчик. Начиная с 1938 года и до призыва в армию, Петр Федорович работал дорожным мастером на железнодорожном околотке в селе.

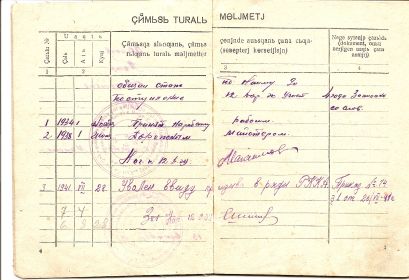

22 июня 1941 года Германия напала на Советский союз, а уже через месяц 28 июля в трудовой книжке моего прадеда появляется следующая запись: «Уволен ввиду призыва в ряды РККА, согласно приказу №74 от 26.07.1941г.». С этого момента глава семьи вынужден был оставить своих жену и маленьких детей и стать участником одной из страшнейших войн мировой истории.

Петр Федорович всю войну прослужил в железнодорожных войсках, а именно в 44-м восстановительном батальоне 19-й железнодорожной бригады 1-го Украинского фронта. Почему именно железнодорожные войска, по этому поводу свое мнение мне в письме высказал его сын Виктор:

«Мне кажется в то жестокое время, в условиях всеобщей мобилизации, существовал какой-то законный или надзаконный вариант, согласно которому солдат, имеющих много малолетних детей, направляли служить туда, где у них было больше шансов уцелеть, хотя это могла быть служба физически тяжелая, не престижная, без роста и т.п. Главное, что шанс такой сработал, он вернулся и спас нас от голода и прочего хотя и не заслужил высоких чинов и наград.»

Здесь осмелюсь не согласиться с Виктором Петровичем, на мой взгляд, все проще, стране и армии требовались профессиональные путейцы-железнодорожники для обеспечения своевременных и бесперебойных поставок различных грузов на фронты Великой Отечественной. В пользу этого говорит и тот факт, что в формируемых железнодорожных частях доля специалистов составляла всего 40-50% личного состава.

Здесь мне хотелось немного пояснить о том, что служба в железнодорожных войсках была отнюдь не сахар, как может показаться на первый взгляд. В исторической литературе по тематике железнодорожных войск, авторы единогласно утверждают, что это был поистине героический труд. Восстановление разрушенных железнодорожных путей происходило в условиях постоянных налетов немецкой авиации, ударов дальнобойной артиллерии, а зимой эти условия ужесточались морозами, причем помещений для обогрева у солдат не было, да и одежда наших воинов не совсем соответствовала погодным условиям Несмотря на это, в годы войны советские воины железнодорожники восстанавливали пути такими темпами, которые не снились, их современникам, несмотря на наличие новейшей строительной техники.

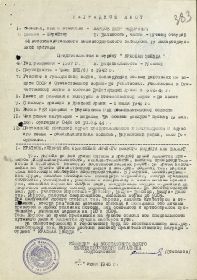

Если говорить о личных воспоминаниях Петра Федоровича, то о войне он говорил мало, да и только в первые послевоенные годы. Благодаря опубликованным на портале «Подвиг народа» наградным документам удалось восстановить некоторые вехи его боевого пути.

Как было написано выше, в Красную армию мой прадед был призван в конце июля 41-го, но согласно архивным документам в действующей армии Петр Федорович находился с 4 февраля 1943 года. Точных данных о том, где он проходил службу с начала войны и до 43-го года нет, возможно участвовал в работах по переброске промышленных объектов на Восток страны, либо работал на военных перевозках, но это только предположение.

Февраль 1943 года – это время окончания грандиозной Сталинградской битвы, ознаменовавшей начало коренного перелома во всей войне, именно в этот период Петр Карпов попадает в действующую армию. В это время бойцы 19-й железнодорожной бригады ведут восстановительные работы на участках Льгов (Курская область) - Готня (Белгородская область) и Лиски (Воронежская область) – Валуйки (Белгородская область). На первом участке восстановительные работы проводились с 5 по 31 марта, а темп восстановления составил 4,4 километра в сутки, на втором с 20 января по 12 февраля, 7 километров в сутки. С достаточной долей вероятности можно сказать, что на одном из этих участков, по моему мнению, на первом трудился и мой прадед.

Следующий этап военной жизни Петра Федоровича связан с битвой за Днепр, проходившей с августа по декабрь 1943 года. В ходе битвы советские войска полностью разгромили немецкую группировку на левобережной Украине и в Донбассе, форсировали Днепр в его среднем течении и захватили 23 плацдарма на правом берегу реки. Успешно проведенная операция ставила перед воинами-железнодорожниками сложную задачу, а именно, восстановление разрушенных днепровских мостов. «Только в полосе четырех Украинских фронтов их было восемь: у Киева и Днепропетровска по два, у Канева, Черкасс, Кременчуга, Запорожья по одному (у Запорожья мостовой переход имел два моста — через старый и новый Днепр). Это было в центре внимания Государственного Комитета Обороны.[1]

Восстановительные работы на Дарницком мосту в районе Киева начались уже на следующий день после освобождения Киева — 7 ноября 1943 года. Весь фронт строительства моста разделили на четыре участка. Первый — левобережная глубоководная часть. Его поручили мостоотряду № 2 Героя Социалистического Труда И. Ю. Баренбойма и мостопоезду № 34 Н. И. Полякова. Второй участок — эстакадный — возводил 33-й мостовой батальон майора А. Я. Дайна, третий — правобережный — 14-й мостовой батальон подполковника B. C. Вихорева, четвертый — сооружение подходов к мосту и укладка пути — 44-й восстановительный батальон майора К. А. Степанова.[2]

По воспоминаниям генерал-полковника П.А. Кабанова, начальника Управления военно-восстановительных и заградительных работ, руководившему в тот период работами по восстановлению мостовых переходов в районе Киева, работа проходила в суровых погодных условиях, «К вечеру погода неожиданно резко изменилась. Подул холодный северный ветер. Пошел снег с дождем. Он слепил глаза, сковывал движения. Вскоре намокли, задубели шинели. Ледяные струйки проникали под гимнастерку, холод пронизывал тело».[3] Но не только погода мешала железнодорожникам, немецкая авиация наносила многочисленные налеты, несмотря на это восстановители продолжали оставаться на своих рабочих местах.

Восстановленный низководный мост быв введен в эксплуатацию 20 ноября, на неделю раньше запланированного срока. «Это было невиданно — средний темп его сооружения — 81,5 м моста в сутки! Интересно, что американцы, кичащиеся своими рекордами, имели значительно более низкие темпы восстановления больших мостов. Их наивысшие темпы во Второй мировой войне достигнуты: при восстановлении железнодорожных мостов через Рейн у Мозеля (мост длиной 525,6 м в апреле 1945 года восстановлен за 10 суток — с темпом 52,6 м в сутки) и у Дуйсбурга (длиной 846 м восстановлен в мае 1945 года за 15 суток, с темпом 56,4 м в сутки).»[4]. Безмерно горд тем, что в этой поистине героической битве принимал участие мой прадед!

Следующим этапом в обеспечении военных поставок нашей армии на Запад стало строительство высоководного моста через Днепр. Его строительство осуществлялось теми же силами, что и строительство низководного. Общая протяженность моста должна была составить 1150 метров. Работы начались уже в декабре, строительство было поделено на пять участков, знакомый уже читателю 44-й восстановительный батальон работал на «отсыпке земляного полотна для подходов. 5-й участок был одним из самых трудоемких. Требовалось вынуть из резервов и подвезти к подходам 100 тысяч кубических метров земли.»[5]. Работа шла в схожих условиях зимних холодов и вражеских бомбежек, но ни что не могло помешать воинам-железнодорожникам выполнить свой долг и 20 февраля новый мост был готов к пропуску эшелонов. Всего за 66 дней новый мост протянулся над Днепром открыв дорогу на Киев.

Все ближе и ближе к границам Советского Союза продвигались наши воины, громя врага по всем направлениям. Такими же темпами бойцы железнодорожных войск восстанавливали стальные магистрали. «Мы восстанавливали в первую очередь магистрали, которые создавали благоприятные условия для маневра войск и доставки всего необходимого к линии фронта. 19-я железнодорожная бригада обеспечивала рабочее состояние магистрали Киев — Коростень — Сарны — Ковель.»[6], - пишет в генерал полковник П.А. Кабанов.

За героический труд по строительству Днепровского моста и восстановление моста в Коростене Петр Федорович, 15 марта 1944 года получил свою первую военную награду – медаль «За боевые заслуги».

Краткое описание заслуг из наградного листа, опубликованного на сайте «Подвиг народа»: «За период пребывания в батальоне и в действующей армии жел. дор. войсках тов. Карпов служит примером для других как в учебе, так и в работе. Приказы-задания выполняет до 200%. Отличный специалист путеец. На строительстве Днепровского моста он производил работу по зашивке пути на мосту и сбалчиванию стыков, в трудных условиях ночи и холодной дождливой погоды проявил упорство и инициативу в работе. Задание выполнил досрочно с производительностью труда на 200% с отличным качеством, в то-же время вел агитационную работу среди других за перевыполнение норм. На восстановлении Коростеньского моста дневное задание выполнял на 185%».[7]

Фронтовые магистрали безостановочно уходили на Запад. Следующим пунктом был древний Львов. Железнодорожники 44-го восстановительного батальона принимали участие в восстановлении железнодорожного узла этого города. «Очень большие работы были проделаны железнодорожниками нашего фронта по восстановлению Львовского узла. Этот узел мы возрождали почти капитально. Он имел огромное стратегическое и народнохозяйственное значение. Станции узла обеспечивали перевозки грузов для нескольких фронтов. Указание на восстановление и техническое развитие Львовского узла я получил непосредственно от Наркома путей сообщения.

Первоначальное восстановление Львовского узла произвели 9, 44 и 33-й батальоны 19-й бригады. На станциях и в сортировочных парках они привели в порядок и перешили с западноевропейской на союзную колею по 4–5 путей. В результате этого узел обеспечил выход воинским эшелонам на все направления.»[8], - пишет П.А. Кабанов.

Бойцы 19-й бригады участвовали в восстановлении железнодорожной линии Загуж — Гуменнэ, проходящую через Лупковский перевал в Чехословакию. «Приступили мы к строительству обхода 13 ноября, а к 4 декабря он был уже готов. 15 декабря мы восстановили и перешили весь участок от Загужа до Гуменнэ».[9]

Во время проведения Висло-Одерской операции (12 января – 3 февраля 1945 г.) Петр Федорович восстанавливал стальные магистрали в Польше, а именно на участках Жешув-Дембица, Жешув-Ясло, что нашло отражение в его наградных документах. Всего за период с 12 января по 24 февраля воины 19-й бригады восстановили 400 километров железнодорожных путей!

К 3 мая железнодорожные войска 1-го Украинского фронта куда входила 19-я железнодорожная бригада, восстановили линию Котбус — Люббен — Берлин.[10]

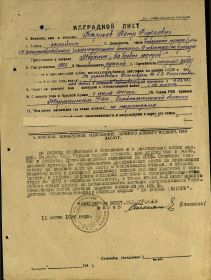

Берлин стал конечной станцией боевого пути моего прадеда дальше его ждала долгожданная дорога домой к своей семье. 2 июня 1945 года Петра Федоровича наградят орденом «Красная Звезда», причем члены семьи не помнят эту награду у Петра Федоровича, обнаружить документы удалось благодаря ресурсу «Подвиг народа». В наградном листе в описании его заслуг читаем: «Тов. Карпов за все время службы в Красной Армии является примером исполнительности, дисциплинированности, высокой производительности и отличного качества восстановительных работ…В упорном, самоотверженном труде, являясь помощником командира отделения, всегда проявлял стойкость, бесстрашие, упорство и инициативу и своим личным примером, выполняя нормы на 200% и выше, воодушевлял бойцов отделения на досрочное выполнение боевых заданий командования…

При получении любого приказа тов. Карпов, являясь агитатором в отделении, всегда разъяснял значение приказа и показывал это личным примером в любых условиях погоды, под бомбежкой и артобстрелом противника, выполняя задания на 150 и 200%.

Тов. Карпов за время пребывания на фронте освоил все специальности путевого дела и является лучшим мастером пути.»[11].

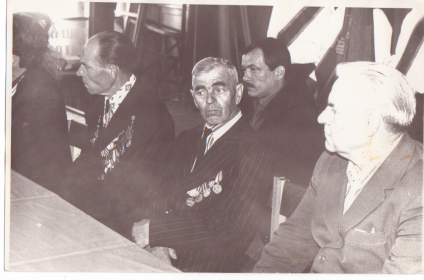

Стоит обратить внимание на тот факт, что несмотря на то, что на фото уже 1945 год, тем не менее солдаты обуты в простые обмотки. С войны Петр Федорович вернулся без нескольких пальцев на каждой ноге – следствие отморожений. На груди красуется медаль «За боевые заслуги» и знак «Отличник железнодорожных войск». В годы войны он вступил в партию, также с фронта Петр Федорович принес трофейные предметы, опасную бритву и набор столовых приборов из которого сохранилась одна вилка. Эти предметы и являются для моей семьи самыми ценными семейными реликвиями.

Отголоски войны

Вот так проходила жизнь на фронте, а что же происходило в глубоком тылу, жизнь здесь та же борьба, только враг, наверное, страшнее фашистских солдат и имя ему – ГОЛОД! По рассказам Александры Архиповны в селе был жесточайший голод, семья держала корову, благодаря ей только и выжили.

В селе Георгиевка проживали интернированные поляки, и каждое утро по селу ехала телега, куда складывали трупы поляков, некоторые замерзали прямо на улице.

С уходом Петра Федоровича на фронт, Александра Архиповна пошла в ту же дорожную организацию, в которой до войны работал ее муж. В паре с другой женщиной, они управляли одноосной тележкой, запряженной двумя быками, на оси тележки был закреплен опрокидывающийся полукруглый снизу кузов. На этой повозке они ехали в карьер, часто довольно далеко, там нагружали кузов гравием, мелкими камнями, возвращались на дорогу и в нужном месте, совместными усилиями опрокидывали кузов, высыпая привезенный материал в дорожные ямы, затем нужно было этот гравий лопатами разровнять в ямах, разнести по мелким ямкам, причем обратную дорогу с грузом они не ехали, а шли рядом, погоняя быков, т.к. грузоподъемность тележки была ограничена и рассчитана на перевозку полезного груза, а не людей. Но, самое неприятное и страшное в этой работе были водные преграды. Мостов практически не было, но и реки степные большую часть года, кроме весеннего разлива, были не очень глубокие.

Виктор Федорович рассказал мне следующее: «Со слов матери такой случай. Как-то в конце ноября, берега реки уже скованы льдом, но в середине открытая вода глубиной по пояс, при переправе быки встали точно посередине и дальше идти не хотят. По себе знаю, что это животное очень вредное, бить их сзади кнутом бесполезно. Пришлось матери лезть в эту ледяную воду, заходить спереди и вытягивать быков за веревки, продетые через их ноздри. Вытянула, но сама мокрая на ледяном ветру, а до дома километров двадцать, это два часа пути. Даже много лет спустя, она сама удивлялась, как не простыла, не нажила какую-то серьезную хворь. Мне кажется, это пример того, как организм мобилизуется в стрессовом состоянии».

О голоде в семье сохранилось много воспоминаний, особенно в рассказах детей, здесь я передаю слово младшему ребенку в семье Карповых - Виктору Федоровичу:

«Мне 3-4 года отец на войне, мать на работе, я играю во дворе нашего дома. Дом казенный, т.е. принадлежит дорожной организации, где работали отец и мать. Это саманная изба, крытая камышом, и очень большой двор, огороженный дощатым забором. Почти весь двор заставлен странными, но для ребенка интересными предметами: деревянные ящики с наклонными стенками и двумя ручками. Ящики вставлены друг в друга ручками вверх и собраны в длинные ряды. Ряды стоят плотно друг к другу по всему двору. Получается, как бы большой лес торчащих вверх ручек, между которыми было очень интересно бегать, играть, прятаться, держась за эти ручки. Количество этих ящиков было многие сотни, а может тысячи. В одном из углов двора были свалены в кучу большое количество тяжелых чугунных дисков-колес. Что это такое и почему их так много, и они брошены – я не знал. Только много лет спустя до меня дошло, что это гулаговские разобранные тачки, основное рабочее орудие заключенных. По-видимому, перед войной расформировали лагерь, занятый на строительстве дороги, а тачки перевезли в казенный двор на сохранение»

Еще можно добавить то, что хлеб в те годы являлся большой роскошью, сахара они вообще не знали, были только «конфеты» в виде высушенных в печи кусочков свеклы. Еще к бытовым зарисовкам того времени, у семьи был небольшой огород возле дома, так вот Александра Архиповна заставляла детей поливать его «сырьем» из туалета, дети конечно с неохотой выполняли эту работу, но по рассказам моей бабушки урожай был хороший!

Несмотря на все тяготы, Александра Архиповна вынесла на своих плечах весь груз той эпохи, смогла прокормить и сохранить здоровье своим детям. Эти заслуги были отмечены по достоинству: 15 февраля 1946 года моя прабабушка получила награду «Медаль Материнства», а 17 марта этого же года медаль «За доблестный и самоотверженный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», которые хранятся в нашей семье.

Награды Александры Архиповны

Закончилась война, и семья вновь воссоединилась, осенью 1945 года Петр Федорович вернулся домой. Тяготы войны остались позади. Взрослели дети, выходили замуж и уходили из родного дома, вот уже и первые внуки появились в семье Петра Федоровича и Александры Архиповны, прошло время, и первые правнуки радуют их своим смехом. Со второй половины 50-х годов семья переезжает в областной центр - город Семипалатинск, здесь 2 августа 1980 года Петр Федорович и Александра Архиповна отпразднуют свою золотую свадьбу, первую в недавно построенном городском Дворце бракосочетаний!

И сейчас просматривая документы, старые фото моих прадедушки и прабабушки меня переполняет чувство гордости за мою семью, несмотря на все испытания, они всегда оставались честными и добрыми людьми, держась всегда вместе, пронесли свою любовь сквозь испытания! Вечная вам память…

[1] Кабанов П. А. Стальные перегоны. — М.: Воениздат, 1973// http://militera.lib.ru/memo/russian/kabanov_pa/08.html

[2] Кабанов П. А. Стальные перегоны. — М.: Воениздат, 1973// http://militera.lib.ru/memo/russian/kabanov_pa/08.html

[3] Там же

[4] Железнодорожные войска России. Кн. 3. На фронтах Великой Отечественной войны: 1941–1945. — М.: Стэха, 2002 // http://militera.lib.ru/h/zheleznodorozhnye_voyska_rossii/26.html

[5] Кабанов П. А. Стальные перегоны. — М.: Воениздат, 1973// http://militera.lib.ru/memo/russian/kabanov_pa/08.html

[6] Там же

[7] http://podvignaroda.mil.ru/?#id=32916225&tab=navDetailDocument

[8] Кабанов П. А. Стальные перегоны. — М.: Воениздат, 1973// http://militera.lib.ru/memo/russian/kabanov_pa/08.html

[9] Там же

[10] Там же

[11] http://podvignaroda.mil.ru/?#id=44239862&tab=navDetailDocument