Василий

Федотович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

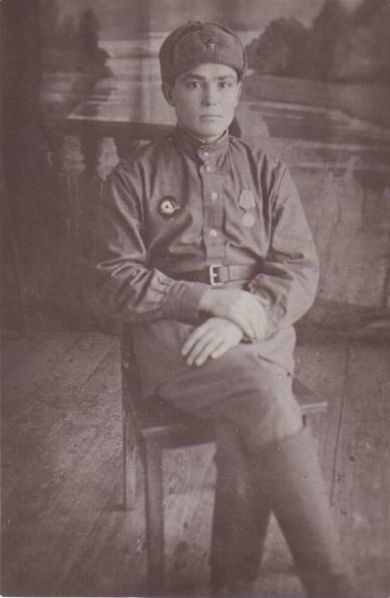

Каликов Василий Федотович родился в селе Средне-Аверкино 10 января 1918 года.

Экстерном закончил среднюю школу. После чего перешёл на обучение в химико-технологический техникум. Но до конца обучение не прошёл, так как нашёл работу в качестве учителя начальных классов.

3 ноября 1941 года получился повестку об отправке в армию. Она пришла из Похвистневского районного военкомата. 4 ноября был отправлен вместе с другими новобранцами на призывной пункт. Из-за перегруженности железнодорожных путей, колонна молодых ребят добиралась до пункта назначения пешком. Они прошли через родное село Василия Федотовича, через Большую Ёгу, Красные Ключи, Малый Толкай, Ерзовку, станцию Толкай и направились в сторону Куйбышева.

Спустя неделю пополнение вплотную подобралось к месту прибытия. В начале декабря формировка закончилась и батальон новобранцев отправили по железнодорожным путям в село Кузоватово. Там молодые люди пришли трехмесячный курс обучения, в который входили огневая, тактическая, политическая и химическая подготовки, полевая фортификация, подрывное дело. Новоиспеченные бойцы практиковались в районе ж\д станций Кузоватово, Налейка и Поливаново. Именно в этих местах строилась резервная линия фронта.

Василий Федотович по прибытию в батальон был назначен писарем 1 роты. Эту должность он совмещал с обязанностями инструктора по противохимической защите.

В конце февраля обучение было окончено и бойцов в начале марта 1942 года отправили на запад. Спустя несколько суток, ночью, они прибыли на один из московских вокзалов. Город встретил солдат зенитными установками на перекрестках, прожекторами. Противотанковые ежи перегораживали все улицы.

На рассвете они отправились дальше. Отпечатки боевых действий виднелись из окна поезда всё чаще. Обгорелые танки, орудия и прочая боевая техника была повсюду. Ещё более страшным зрелищем были незанесённые снегом трупы солдат. Солдат встречали столбы чёрного дыма и куча пепла – это всё, что осталось от поселений после сражений. Враг уничтожал всё.

Поезд остановился в районе Калуги, после чего батальон двинулся в походном порядке дальше.

В рабочем поселке Полотняный Завод всех разместили по квартирам. Началась фронтовая деятельность.

Всё это время Василий Федотович находился непосредственно в центре боевых действий. Он принимал участие в ликвидации вражеских снарядов под Тамбовом (после массивной бомбардировки нужно было оперативно спасти крупный завод артиллерийских боеприпасов от взрыва) и активно действовал на передовой. Был участником операции на Курской дуге.

В конце 1943 года был ранен и госпитализирован. До 44 года находился в нескольких госпиталях, после чего, 14 января 1944, был выписан с вердиктом «не годен». И был отправлен домой.

Сразу по возвращению, Василий Федотович устроился на работу в школу. Он стал преподавателем военного дела.

Было видно, что обучение детей доставляет Василию Федотовичу большое удовольствие. Он частенько приходил к детям домой во внеурочное время и помогал с непонятными заданиями.

В конце 44 года был вновь мобилизован и попал в 125 инженерно-строительную бригаду в Москве. Бригада работала над строительством Фрунзенской ТЭЦ в районе Киевского вокзала.

В свободное от работы время Василий Федотович очень любил ходить в библиотеку. У него имелся пропуск в библиотеку имени В.И. Ленина. Там он помогал готовиться поступающим в институты. И сам готовился к поступлению в институт.

28 декабря 1945 года был демобилизован и возвращён домой.

И в 1946 году Василия Федотовича назначили заведующим сельской библиотекой. В которой он успешно проработал до 1949 года. Именно тогда он возобновил свою педагогическую деятельность. На этот раз в роли учителя математики.

В 1950 году Василий Федотович закончил физико-математический факультет Бугурусланского учительского института.

После этого события преподавательская деятельность продолжилась. И была чрезвычайно успешной.

Именно в этот период он начал развивать идею, которая воплотилась в книгу.

В 1975 году Василий Федотович освобожден от преподавательской деятельности в связи с уходом на пенсию.

И после этого смог полноценно взяться за дело своей жизни.

Во время преподавания он начал разыскивать и записывать истории людей-фронтовиков, которые были объединены местом рождения. Василий Федотович начал собирать память своих земляков – аверкинцев.

На протяжении сорока лет ковался материал. Василий Федотович не только собирал истории о Великой Отечественной войне, которыми делились участники, но и проверял их подлинность с помощью материалов военных архивов. И только после этого текст подвергался литературной обработке. Большое число рукописей автора (на данный момент они уже тронуты временем: пожелтели, одряхлели) подтверждают правдивость событий, которые были собраны под единым переплётом.

Первый рассказ был получен в 1960 году, последний в 1999-м. Но сама идея возникла в середине 50-х годов. Работая учителем в школе, он начал собирать информацию о воевавших земляках, в том числе о пропавших без вести. Он расспрашивал односельчан и ходил по соседним сёлам в поисках солдат Великой Отечественной войны. Для каждой истории бралась новая ученическая тетрадь. И, к 1999 году, число рассказов составило 107 штук. Среди них, конечно, имеется рассказ самого автора.

В 60-70-е годы районные газеты с удовольствием печатали собранные крупицы памяти. Людям были интересны события страшной войны. К тому же, Василий Федотович попросил знакомого перепечатать рукопись на машинке, после чего получившийся экземпляр был передан в школу. Автор считал, что собранные истории помогут в создании школьного музея. Но задумка, к сожалению, не осуществилась.

Но преподаватели школы долгое время пользовались рукописями Василия Федотовича как учебным пособием на уроках истории. Именно тогда автор задумал издать их отдельной книгой. Его родные (и, позже, наследники) поддержали замысел.

Каликов Василий Федотович сумел разыскать несколько захоронений, в которых нашли вечный покой солдаты, считавшиеся пропавшими без вести. И в тот момент к нему потянулись родственники этих солдат.

Он часто делал запросы в военные архивы, неоднократно выезжал на места сражений. Будучи пенсионером, ездил к местам Сталинградской битвы, находил воинские захоронения, после чего добивался документальных подтверждений того, что в этих могилах лежат те воины, которых отчаялись разыскать родные. Никому Василий Федотович Каликов не мог сказать «я не знаю». И он никогда не хотел отказывать людям в такой помощи.

Рукописи Василия Федотовича до сих пор используются в качестве учебного пособия на уроках истории.

Каликов Василий Федотович имел следующие награды:

- "За победу над Германией"

- "За боевые заслуги"

- "20 лет Победы"

- "25 лет Победы"

- "30 лет Победы"

- "40 лет Победы"

- "50 лет Вооруженных Сил СССР"

- "60 лет Вооруженных Сил СССР"

- Орден Отечественной войны I степени

Начальствующий состав на июль-сентябрь 1943 года:

- Командир взвода старшина Кулагин.

- Командир роты лейтенант Ксендзов.

- Командир 1 батальона подполковник Малахов.

- Командир 745 стрелкового полка полковник Сироткин.

- Командир 141 стрелковой дивизии полковник Рассадников.

- Командующий 60 армией генерал-лейтенант И.Д. Черняховский.

- Командующий войсками Центрального фронта генерал армии К.К. Рокоссовский.

Воспоминания записаны в апреле 1987 года.

Воспоминания

Каликов Василий Федотович

В июне 1942 года батальон по железной дороге перебросили в район Тамбова. Поезд остановился прямо в поле, в нескольких километрах от города. Нас расквартировали в одном большом селении, где мы простояли около недели. Все эти дни мы были свидетелями массированных ударов немецкой авиации по Тамбову. Самолет появлялись группами, как правило, с наступлением темноты. Одна группа уходила, израсходовав боеприпасы, тут же появлялась другая. От взрывов бомб и залпов зенитных батарей под нами качалась земля, хотя мы находились на почтительном расстоянии от города. И так продолжалось много дней подряд. Когда налеты прекратились, мы получили приказ войти в город и очистить от неразорвавшихся бомб территорию крупного завода артиллерийских боеприпасов. Завод в целом не пострадал, цеха работали нормально, но на обширной его территории красными флажками были отмечены места падения 34 бомб замедленного действия. На какой срок были установлены часовые механизмы взрывателей – никто не знал. Они могли взорваться в любой момент и причинить заводу и городу громадный ущерб. Их надо было немедленно, не теряя ни минуты, извлечь из грунта и обезвредить. Это была очень опасная работа. Я лично принимал участие в извлечении трех бомб. Около каждого красного флажка было заметно отверстие круглого сечения, наклонно уходящее в землю – место, где бомба вошла в грунт. Соблюдая величайшую осторожность, поминутно ощупывая грунт тонким металлическим прутом, мы рыли котлован. Рыли так, как деревенские мужики роют колодец. Ведь бомбы могли взорваться и во время работы. Одна из них, весом 80 килограммов, упала у входа в контрольно-пропускной пункт и углубилась в землю на 5 метро. Другая, упавшая в землю недалеко от первой, имела вес 100 килограммов и ушла в землю на 7 метров. Третья, 120-килограммовая фугаска, упала совсем рядом со складом готовой продукции завода. Мы её извлекли с глубины 9 метров. Осторожно погрузив все опасные находки на машину, вывезли их за город и подорвали. 1305 отдельный артиллерийский саперный батальон очистил территорию завода от фашистских бомб без каких-либо происшествий. Жители района от души благодарили нас.

Весной 1943 года 1305 отдельный армейский саперный батальон был преобразован в 317 отдельный армейский инженерный батальон. Командиром батальона был капитан Дегтярев. Батальон строил понтонные мосты через реку Сейм в районе Льгова.

Каликов Василий Федотович

1 июля 1943 года 70 человек, в числе которых были я, отчислили из батальона и отправили на передовую линию. Ночью 3 июля мы прибыли в деревню Ветреное, где располагался штаб 141 стрелковой дивизии. Принял нас начальник штаба дивизии и распределил по полкам. Я попал в 745 стрелковый полк, который занимал первую линию обороны на окраине села Коренево. Немцы находились в деревне Даньшино на противоположном берегу реки Сейм. Сама река и широкая пойма на её левом берегу составляли нейтральную полосу, отделявшую нас от немцев. Ходить открыто было невозможно, при малейшем движении в нашем расположении немцы открывали бешеную стрельбу. За нами охотились снайперы. Но особый страх у немцев вызывала болотистая пойма, заросшая кустарником, камышом и осокой. При желании мы могли воспользоваться этой буйной растительностью для скрытого подхода к реке, на другой стороне которой находились немецкие траншеи. Немцы, разумеется, тоже имели в виду эту нашу возможность и поэтому постоянно держали реку и пойму под обстрелом. По ночам их пулеметы и автоматы без устали били по нейтральной полосе. А река подвергалась минометному обстрелу до тех пор, пока не рассеивался утренний туман. Нам же было приказано на огонь немцев не отвечать. Мы спокойно отдыхали в блиндажах, только немного бодрствовали и бдительно следили за поведением противника.

Утром 5 июля 1943 года немцы начали наступление с двух сторон: из районов Орла и Белгорода на Курс. Началась знаменитая битва на Курской дуге. Мы находились на вершине огненной дуги. Здесь немцы хоть и не наступали, но их активность значительно возросла. Они постоянно держали нас в напряжении.

Во второй половине августа, когда на нашем участке стояло относительное затишье, к нам в полк прибыл командующий 60 армией генерал-лейтенант Иван Данилович Черняховский. Он ходил по окопам первой линии обороны, побывал в блиндажах и на наблюдательных пунктах, в дотах и дзотах, везде делал соответствующие замечания.

К тому времени немцы, разбитые под Орлом и Белгородом, начали отход к Днепру. Через несколько дней после посещения высокого начальства и мы получили приказ тронуться с Кореневских позиций и начать преследовать отходящего противника. Немцы оставляли сильные арьергардные отряды для прикрытия отхода главных сил. Мы много раз сталкивались с такими отрядами. Сбить их с занимаемых позиций было не так-то просто.

Несколько дней мы шли походными колоннами, не встречая сопротивления. Немцы драпали так быстро, что догонять их не удавалось, хотя мы делали 30-40-километровые переходы за день. Наконец мы их нагнали. Впереди была деревня Терны, где засели немцы. Узкая тропа, протоптанная по дну глубокого оврага, привела нас к этой деревне. У крайних домов на ровном месте собралось много войск. Люди уселись и стали обедать. Вдруг над нами появился немецкий разведывательный самолет, который солдаты называли «рамой». Описывая винтообразный витки, он постепенно снижался, высматривая все, что происходило на крохотной площадке. Он не стрелял и не бомбил. По-видимому, у него не было боеприпасов. Наглец летал так низко, что мы различали черты лица пилота. Кто-то из наших хлопцев не выдержал и выстрелил из винтовки. И совершенно стихийно, без команды, вдруг началась такая пальба по самолету, словно первый выстрел был общим сигналом. Били из всех видов оружия, какие имелись у солдат. Я давал длинные очереди из автомата, когда фашист пролетал близко. А он кружился как ни в чем не бывало, броня защищала его надежно. Затем он набрал высоту и улетел. Кто-то крикнул: «Теперь ждите, скоро будут бомбардировщики!». Все поняли смысл этих слов и бросились в овраг. По той же тропе мы километра на два отошли от деревни. Наступила ночь. Выставив часовых, расположились на отдых. Усталость взяла свое, я задремал. В полночь прозвучала команда «Подъем!». Все вскочили. Нам разъяснили боевую задачу – выбить немцев из деревни. Через некоторое время мы уже были на той площадке, откуда ушли вечером. Ночь была темная. Только небо озарялось заревом пожаров. Перешли через маленькую речку, преодолели крутой подъем и подошли к окраине деревни. Перед нами открылась потрясающая картина. Деревня представляла собой сплошное море огня. Крайние дома были целы и невредимы, а дальше бушевало пламя. Обе стороны главной улицы, от конца до конца, были охвачены огнем. Горели дома, сараи, конюшни, амбары. Горели изгороди и сады. Горело все, что было способно гореть. Местные жители рассказали, что незадолго до нашего появления по деревне ходили, поджигая дома, немецкие солдаты с горящими факелами. Улица, по которой мы вошли в деревню, была ярко освещена пламенем горящих домов. Немцы, засевшие в деревянных и каменных домах по ту сторону небольшой речки, открыли бешеную стрельбу из пулеметов и автоматов. Стреляли из окон и дверей, с чердаков и из подвалов. У нас появились убитые и раненые. Мы быстро заняли оборону в садах и огородах между горящими постройками. Перед рассветом, когда пожары потухли, мы осторожно спустились к реке (в 30-40 шагах от реки заняли оборону). Каждый вырыл себе стрелковую ячейку полного профиля, чтобы можно было стрелять стоя, укрывшись от огня противника. Речка, разделявшая деревню пополам, стала нейтральной полосой.

Каменные и деревянные постройки, подвалы, дворы, сады немцы заранее приспособили к длительной обороне, и, естественно, они были в несравненно более выгодных условиях, чем мы. Два дня стояло относительно затишье. Обе стороны улучшали свои позиции и готовились к рывку. На третий день, во второй половине дня, воины соседней с нами пятой роты вышли из окопов и бросились в атаку. Однако на их пути была серьезная преграда: река с крутыми обрывистыми берегами. До неё они дошли беспрепятственно, противник молчал. Но когда стали подниматься на противоположный берег и выходить на прибрежную улицу, разом заговорили десятки автоматов и пулеметы. Атакующие попали под шквальный огонь. Нам, воинам первой роты, было приказано огнем стрелкового оружия поддерживать наступление пятой роты и патронов не жалеть. Мы били по окнам и чердакам домов, откуда враг вел непрерывный огонь по атакующим. Пятая рота несколько раз бросалась в атаку, но каждый раз с большими потерями отходила назад. После ряда неудачных попыток форсировать реку, наше командование пустило в ход артиллерию и минометы. На занятые немцами дома обрушились мины и снаряды. В воздух летели обломки строений, рушились дома, хороня под развалинами вражеских солдат. С вершины ближайшего холма открыли огонь пушки и минометы противника. Они били по позициям наших артиллеристов и по нашим окопам. Огненный вихрь завертелся над нами. Снарядыи мины рвались так часто, что не было заметно пауз между отдельными разрывами. Сплошным потоком летели пули и осколки. Высунуть голову для стрельбы стало невозможно. Непрерывный гул стоял в ушах. Сверху падали камни и комья земли, поднятые разрывами снарядов и мин. Этот жуткий концерт длился более часа. Потом он стал ослабевать и, наконец, прекратился совсем. Уцелевшие немцы покинули деревню. Мы вышли из окопов и через чудом уцелевший крохотный мост устремились на противоположный берег. Тут наше внимание привлекло жуткое зрелище. В русле реки, в 20 шагах от моста, лежали трупы наших погибших солдат. Их было около десяти. Одни целиком, другие наполовину в воде, они лежали в тех позах, в которых их настигла смерть. Рядом была тропа, протоптанная деревенскими жителями для спуска к воде. Картина гибели наших товарищей выглядела примерно так: в поисках подходящего места для подъема на обрывистый берег, люди по руслу реки подходили к мосту и, заметив тропу, пытались подняться по ней. Тут они и попадали под огонь вражеского пулемета. Сраженные свинцовыми струями люди падали в реку. Долго не могли определить, откуда бьет пулемет. В конце концов, его местонахождение было обнаружено. Он стрелял из амбразуры, пробитой у самой земли в каменном фундаменте ближайшего сарая. В разгар боя нашим ребятам удалось прорваться к нему и ворваться внутрь. Они обнаружили там двух власовцев, ведших огонь из пулемета. Один из них в короткой схватке был убит, а другого взяли в плен. После окончания боя пленника вывели на улицу. Его долго били. Он падал. Пинками его заставляли подняться, и град ударов опять валил его с ног. Опять поднимали и продолжали бить. Потом в кювете большака его расстреляли. Трудно поверить, что русские могли стрелять в русских, но это был факт. Трупы у моста – работа этих предателей…

Итак, село Терны было очищено от врага. Сейчас Терны – это поселок городского типа Недригайловского района Сумской области Украины.

Каликов Василий Федотович

«…Один красноармеец выехал из Терны в поле за кормом для лошадей транспортной роты. Когда ехал по дороге в Екатериновку в поисках сена, его неожиданно обстреляли из автоматов. Убили лошадь. Сам ездовой по счастливой случайности не пострадал. Он весь день пролежал за трупом лошади, а ночью вернулся в роту. Разумеется, он доложил своему командиру, где и что с ним случилось…

…было ясно, что дорога, ведущая из Терны в Екатериновку, все ещё находится в руках у противника и пространство между этими населенными пунктами нуждается в тщательной разведке. Надо полагать, что эти факты не были приняты во внимание, когда людей вывели на дорогу. Оплошность стоила немало крови. Только после этого командование решило разведать дорогу. Осуществить эту операцию было приказано нашему взводу, причем немедленно, не откладывая ни на минуту. Ясный солнечный день подходил к концу. До заката оставалось не более полутора-двух часов. Командир взвода старшина Кулагин и его помощник старший сержант Олещук повели нас по дороге на Екатериновку. Карты данного района не было, и шли буквально вслепую, ничего не ведая о лежащей впереди местности. Риск был велик: в любую минуту могли напороться на врага. Мы знали, что немцы где-то здесь. Пройдя километра два, мы разделились на три группы: одно отделение под командованием сержанта Блинова свернуло влево, другое отделение старший сержант Олещук повел прямо по дороге, а мне было приказано со своим отделением двигаться по лощине, уходящей вправо под острым углом к дороге. Я повел своих ребят в указанном направлении, развернув их в редкую цепь. В лощине были кустарник, и за каждым кустом нас могла подстерегать смерть. Ведя по кустам непрерывный огонь из автоматов и винтовок, мы медленно продвигались по дну лощины. Вдруг где-то рядом в стороне послышались винтовочные выстрелы. Засвистели пули. Враг начал обстрел нашей группы. Мы резко изменили курс и, как было условлено, пошли на сближение с неприятелем. Для выполнения поставленной задачи нам было необходимо войти в соприкосновение с противником и завязать с ним бой. По мере нашего приближения интенсивность огня возрастала. Когда мы подошли на достаточно близкое расстояние, непрерывные свинцовые очереди прижали нас к земле. Теперь мы знали, где сидят фашисты. Впереди по обочине полевой дороги тянулась полоса густой высокой травы. Звуки выстрелов исходили из этой буйной растительности. Мы перебежками и ползком, на ходу ведя огонь, приблизились к этой полосе. Тут подоспело и отделение Олещука. На моих глазах во время перебежки тяжелое ранение получил Шилов, кисть его правой руки безжизненно болталась на обрывках кожи и кровь струей хлестала из перебитой руки. Он удалился в тыл. Сквозь непрерывный гул стрельбы мой слух уловил стон раненого человека. Машинально повернув голову, я увидел лежащего в десяти шагах от меня Митрофанова. Он уже не двигался, и стон постепенно ослабевал. Я понял, что он смертельно ранен. Несколько раз пытался ползком приблизиться к нему, намереваясь хоть чем-нибудь помочь, но каждый раз плотный автоматный огонь преграждал мне путь. Рискую собственной жизнью, мне все же удалось добраться до него, но он в помощи уже не нуждался. Фашистская разрывная пуля поразила его в живот. Вся его спина была залита кровью. Пуля при выходе из тела образовала зияющую дыру. Это был скромный отзывчивый парень родом из Калуги, мой самый близкий друг, несмотря на то, что ему было 45 лет, а мне – 25. Мы с ним более двух месяцев хлебали солдатский суп из одного котелка. И вот теперь его не стало. Прильнув губами к холодеющей руке, я на минуту дал волю слезам и беззвучно плакал как сын над трупом родного отца. Но бой кипел по-прежнему. Глянув в последний раз на убитого друга, я отполз и присоединился к ведущим бой товарищам. Особенно активно вел себя автоматчик, хорошо замаскированный в зарослях высокой травы. Я стал наблюдать за его поведением, прицелился. Скрипя зубами, дал длинную очередь, рассеивая пули по всей длине куста. Вражеский автоматчик замолчал. Убил я его? Ранил? Или просто спугнул, и он переменил место? Не знаю, но оттуда больше не стреляли. Я осмелел и стал выпускать очередь за очередью на звуки немецких автоматов. Но тут фрицы засекли меня самого. Огненные стрелы ударили рядом со мной одновременно с разных направлений. Я прижался к земле, прикрыв голову диском автомата. К счастью, все обошлось благополучно, только левый рука гимнастерки был пробит в двух местах. Тут я загорелся желанием посмотреть, где сидят немцы. Я пополз, держа автомат наготове и осторожно раздвигая сухие стебли. Но они оказались значительно ближе, чем я предполагал. Буквально в нескольких шагах впереди меня я услышал немецкую речь. Непонятные слова отчетливо доходили до моего слуха. Немцы были в окопах. Автоматом их не возьмешь, а гранат, к сожалению, не было. Стараясь не шуметь, я выбрался из этой ловушки. Глупое любопытство могло закончиться для меня трагически.

Солнце скрылось за горизонтом. На землю опустились вечерние сумерки. Стрельба прекратилась. Старшина Кулагин дал приказ отходить. Собрались в промоине у крутого берега глубокой балки. В начале боя нас было 26 человек, а теперь в строю осталось только 14. За полуторачасовой бой мы потеряли 12 человек убитыми и ранеными. Какие потери были у немцев, не знаю. Среди нас не было Блинова и его отделения. На вопрос «где Блинов?» старший сержант Олещук ответил, что отделение Блинова погибло. Он не успел развернуть своих подчиненных в цепь, шли колонной, гуськом. Хорошо замаскированный фашистский пулеметчик подпустил их на близкое расстояние и расстрелял в упор. Из восьми человек отделения чудом остался невредимым один Бейшев, шедший в колонне замыкающим.

Бессмысленная гибель наших товарищей произвела на нас гнетущее впечатление. На душе было тяжело…

Все оставшиеся в живых были отмечены правительственными наградами. Я получил медаль «За боевые заслуги».

Каликов Василий Федотович

Поздно вечером 11 сентября после утомительного многокилометрового перехода мы остановились в 2-3 километрах от Дубовязовки и заняли оборону вдоль длинной неглубокой лощины. Вдали чернел лес, до которого было не более километра. Нас предупредили, что лес в руках немцев, и завтра утром нам предстоит атаковать и выбивать их оттуда. Приказали усилить бдительность и как можно глубже зарываться в землю, так как возможность того, что немцы сами могут атаковать нас в ночное время, не исключалась. Закипела работа. Земля была сухая, твердая, каменистая и с трудом поддавалась ударам маленькой саперной лопатки. Соседи закончили работу и легли спать, а я ещё продолжал трудиться. Около полуночи справился с работой и я. Стрелковая ячейка полного профиля и лежанка были готовы. Из вещевого мешка выкинул все лишнее. Оставил только вещи первой необходимости: котелок, ложку, кусок хлеба и полотенце. Лег спать. Какое-то тяжелое предчувствие терзало душу и не давало заснуть. Предстоящий бой не давал мне покоя. Он начнется уже через несколько часов, но чем закончится, лично для меня было загадкой. Какой-то внутренний голос подсказывал, что меня ожидает что-то страшное, неотвратимое. Я вспомнил отца, мать сестру, жену, ребенка, которого ещё не видел. Вспомнил погибших в этой войне братьев – Варфоломея и Гришу, всех родных и близких. Их образы вереницей прошли перед моими глазами. Суждено ли мне вернуться к ним? Смертельная усталость, наконец, одолела, с тяжелыми мыслями я уснул.

«Подымайсь! Приготовиться к атаке!». Эти слова разбудили меня. Было уже светло. Прозвучала следующая команда: «Вперед!». И в полный рост развернутой цепью мы двинулись в сторону леса. Быстро проскочить ровную открытую местность, ворваться в лес и, навязав рукопашный бой противнику, выбить его из рощи – вот наша задача. Поначалу было тихо, лес молчал. Мы шли широкими шагами, держа оружие наготове. Так прошли некоторое расстояние. Засвистели пули все чаще и чаще, враг начал обстрел наших рядов. Сперва хлопали отдельные выстрелы, потом затрещали автоматы и пулеметы. Лес буквально выплевывал потоки смерти. Идти в рост стало невозможно. Против града пуль, на ходу ведя огонь, стали передвигаться короткими перебежками. Бой закипел с полной силой. У нас появились убитые и раненые. На моих глазах погиб двадцатилетний Миша Карамышев, большой любитель лирических стихов Пушкина и Лермонтова. Огнем ручного пулемета он прикрывал наше продвижение. Фашистская пуля угодила ему прямо в лоб. Умер он в 3-4 шагах от меня, внезапно уронив голову и не успев сказать ни слова.

Враг пустил в ход весь свой механизм смерти. Вдоль опушки рощи непрерывно трещали автоматы и пулеметы. Мы наступали по открытому полю. Он видел каждого из нас в отдельности и вел прицельный огонь. Мы же его не видели и стреляли только на звуки его автоматов. Противник был в несравнимо более выгодных условиях. Мы же несли большие потери. Вот погиб мой левый сосед, его сразила вражеская пуля во время перебежки. Не успели пройти и 20 шагов, как в момент очередного броска был убит и правый сосед. Невиданная плотность вражеского огня не давала нам подняться. Мы были прижаты к земле. Кто пытался подняться, тут же падал сраженный перекрестным огнем множества автоматов. Местность ровная, открытая и укрыться негде.

Говорят, что в бою страх исчезает. В этом, наверное, есть доля правды. В страшные минуты я перестал ощущать чувство страха, жизнь и смерть мне казались равноценными. По-видимому, это следствие перенапряжения нервов. До леса оставалось совсем немного, но для последнего броска у нас уже не было людей, они полегли на подступах к роще.

Старшина Кулагин подозвал к себе одного бойца, фамилию которого не помню, и приказал: «Ползи назад, разыщи командира роты и доложи, что противник оказывает сильное огневое сопротивление. Скажи, что у нас большие потери и продолжение атаки может привести к полному уничтожению роты. Спроси, что делать дальше, отходить или оставшимися людьми закрепиться на достигнутом рубеже. Сделай все это и немедленно возвращайся назад. Я буду здесь».

Получив приказ, боец пополз. Но мы ждали его напрасно, он не возвращался. Старшина Кулагин послал к командиру роты второго бойцы – Тимофеева. И он тоже не вернулся. Было ясно, что где-то в пути связные погибают.

Я лежал с Кулагиным рядом. Он глянул на меня, спросил: «Ты слышал приказ?». Я ответил: «Да, слышал». «Так вот, старший сержант Каликов, - продолжал Кулагин, - теперь иди ты. Да будь осторожен. Двое не вернулись, третий ты!». Я отдал ему свой автомат, взял винтовку и пополз. Я понимал, что иду на верную смерть. Как можно плотнее прижимаясь к земле, я полз в тыл. Пули роем летали над головой. Кругом гремел шум боя. Впереди показалась заросшая высокой травой еле заметная лощинка, пересекавшая под прямым углом направление моего движения. Чтобы укорить выполнение приказа, я решил бегом преодолеть её и, низко пригибаясь, побежал. Пересек лощинку и в момент выхода из неё почувствовал сильный удар. Я инстинктивно упал. Кисть левой руки мгновенно обагрилась кровью и совершенно перестала мне подчиняться. Вся левая сторона одежды была изодрана в клочья и забрызгана кровью. Из раны тоже булькала кровь. Здоровой рукой достав из кармана индивидуальный пакет, я зубами перегрыз нитку и быстро забинтовал рану. Были перебиты крупные кровеносные сосуды, и остановить кровь было невозможно. Она сочилась через многослойную марлевую повязку.

«Каликов, ты жив?!» - послышался голос командира взвода. Наверное, он увидел, как я упал, и хотел узнать, что со мной. Я крикнул в ответ: «Жив! Ранен в руку!». Через несколько минут Кулагин уже был рядом. Рискуя собственной жизнью приполз, чтобы мне помочь. Он наложил на мою рану дополнительную повязку. Откуда-то спереди доносился стон раненого человека. Мы поползли туда и вскоре наткнулись на тяжело раненого Тимофеева, того самого, которого Кулагин послал к командиру роты с докладом. У него был открытый перелом правого плеча, струей текла кровь, белели обломки костей. При малейшем движении он вскрикивал от страшной боли. Кулагин, ножом удалив часть одежды, забинтовал рану Тимофеева, я помогал ему одной рукой. Попрощавшись с ними, я пополз дальше. Теперь я искал какое-нибудь укрытие, чтобы пролежать там до ночи. А сейчас о выходе из зоны обстрела нечего было и думать. Кругом шла стрельба, сливавшаяся временами в непрерывную трескотню. Вражеская артиллерия и минометы били откуда-то из-за леса. Я все дальше и дальше уходил от рощи, лавируя между разрывами снарядов и мин.

Спасаясь от пуль и осколков и стараясь как можно плотнее прижиматься к земле, я исцарапал все лицо. Заметив ползущего человека, немцы несколько раз обстреляли меняя. Пули сыпались градом, поднимая крохотные фонтанчики пыли у самого носа. Но на этот раз костлявые пальцы смерти судорожно разжались, и я остался жив. Приказ был выполнен. Впереди показался человек. Это был санинструктор роты Силантьев, который спешил на поле боя оказать помощь раненым. Поравнявшись со мной, он спросил, не нужна ли мне помощь. Я отказался, хотя рука напоминала окровавленную колотушку и оставляла за собой бурый след. Я попросил его быстрее двигаться по моему следу и помочь Тимофееву выбраться из ада. Наконец я в укрытии! На мое счастье нашлась глубокая канава с двусторонней насыпью. Она как натянутая струна уходила вдаль. Местные жители говорили, что в дореволюционное время она служила границей между помещичьими владениями. В канаве было много раненых. Среди них нашлось место и мне. Все обошлось, только в шинели обнаружились несколько пулевых пробоин. В нескольких шагах от меня в канаве стояла 45-миллиметровая противотанковая пушка. Артиллеристы весь день хлопотали у своей «малютки», посылая на голову врага снаряд за снарядом. Немцы тоже не оставались в долгу и до самого вечера держали канаву под минометным обстрелом. Однако за весь день не было ни одного случая прямого попадания. Все перелет да недолет, а осколки летели через нас. Наступила ночь. Настало время выхода из зоны обстрела. Раненые, способные ходить, пошли по канаве один за другим. Глубина ее постепенно росла, и мы оказались на дне глубокого оврага. Здесь, под защитой высоких обрывистых берегов, находился перевязочный пункт во главе с батальонным врачом. Врач оказывал помощь тем, кто в ней нуждался, а над головой свистели пули. Вскоре вереница раненых потянулась по проселочной дороге. Подводы везли тех, кто не мог самостоятельно двигаться. Мы прибыли в полковой медицинский пункт, в большое село Дубовязовка, где прошли всю процедуру обработки грязных, запыленных, засоренных ран. Врач показал мне место, где пуля залетела в тело, и место, где она вылетела. Затем через дивизионный медико-санитарный батальон №146 нас отправили в разные госпитали. Меня – в госпиталь №5920 в город Ишимбай Башкирской АССР.

Рентгеноскопия показала, что в результате сквозного пулевого ранения левого лучезапястного сустава оказались сильно поврежденными гороховидная, трехгранная, полулунная и головчатая кости. Движение левого лучезапястного сустава и пальцев было резко ограничено.