Николай

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

«Черный камень, черный камень, что ж молчишь ты, черный камень? Разве ты хотел такого, разве ты мечтал когда-то стать надгробьем для могилы неизвестного солдата?»

Из цикла «Реквием». Роберт Рождественский.

Это случилось не так давно, оно шло по окровавленной земле нашей родины заржавелым серпом, рассекало тела, села, города, пыталось рассечь душу – не смогло, как ни пыталось – не сумело. Это была война и до нее, души, ей было не дотянуться, она скоблила сердца и забивала грохотом бомб уши наших прадедов и праматерей, но они под напором были недвижимы, и взгляд их не мигал. Жил в наших любимых ветеранах страх. Да. Только не тот, закостенелый, скорее решительный, полный победы, этот страх сподвиг их на шаг, затем на бег. Не назад – вперед, к ало-белым знаменам над Бранденбургскими воротами, к флагам победы над Рейхстагом. То была победа над огромной ошибкой, и именно поэтому ее всем нам стоит хорошо запомнить, запомнить то, насколько может быть слеп отравленный разум, насколько человек слаб, насколько эта слабость сильна и беспощадна в руках одной лишь безумной идеи.

1941 год, 22 июня, 3.15 утра – время, когда люди со свастикой на предплечье в кромешной тьме переступили границу СССР. Тогда раздались первые выстрелы, тогда в воздухе вновь запахло смертью. Неспешно, но нарастая с каждой секундой, слышался все отчетливей набатом, тяжелым грохотом топот вражеских ног, шум танков, свист пуль. Солнце становилось ядовитым, небо накрывал саван войны. Нацистская идея начала наступление на советские земли, и с первым же грохотом снарядов встал вопрос: победят ли те, у кого есть мужество убить, или те, у кого есть мужество жить и защищать? Убийцы на этот вопрос ответили еще задолго до этого, первыми, мы были к нему практически не готовы – лето 41 отчаянно взвыло, полилась кровь. Первые дни и месяцы войны ознаменовали себя, как особо кровавые и насыщенные человеческими смертями. Шторм нападения своей вероломной и гнусной внезапностью изодрал мирный оплот житейской жизни, неготовый народ он оглушил, дезориентировал.

23 июня началась мобилизация. Забирали отцов и сыновей, в суматохе и сдержанных слезах собирали любимых на фронт. Стыли и потухали готовые вот-вот вырваться крики, прощались вновь и вновь, тысячи и тысячи раз на словах, держась за руки, не отпуская их до самого конца, вцепившись мертвой хваткой в выскальзывающие пальцы. Уходящих на фронт крестили, мчались за машинами вслед, в дорожной пыли пытаясь разглядеть и запомнить каждый миллиметр родного лица, но чем дальше уезжали повозки, и уставали от бега ноги, тем сильней крепла надежда, тем крепче становился стержень и разгорался огонь веры. Возможно, он стал настолько необъятным и ярким, что выжег всецело бездну отчаяния, а с каждой утраченной жизнью только лишь сильнее разрастался.

На борьбу с нацистами поднимали всю страну, с закладывающим уши грохотом, под рокот несмолкаемого гимна – будто атлант расправлял плечи. На схватку с Фашистской Германией встал и мой родной регион, Республика Саха. Немногие мои земляки в совершенстве знали русский язык, на поле битвы многих направляло не столько слово, сколько дух, меткая интуиция. В то время моя республика будто задышала в унисон, направила все свое – то, что было разбросано единично, на одну душу, по необъятной территории, заточено в густых лесах тайги, рассыпано на пасмурном небе – все личное и уже общее во имя победы, все сердца как одно забились ради нее. Спасала надежда. Спасала родина.

Оставшиеся в тылу глотали слезы, топили страх в уверенности и работе, юнцы рвались на передовую. В огненные сороковые в Якутии, как и во всех районах страны, стоял лютый голод – кормились почти одними мечтами и чеканным словом победа. Исключительно все богатства республики силами хилых детских, немощных старческих и слабых женских рук мобилизовались на нужды фронта – здесь, в тылу, было свое сражение, жила та же цель. «Все для фронта, все для победы!»: это было почти гимном, который повторяли снова и снова – когда валились с ног, когда трескучий мороз царапал легкие, когда потихоньку теряли сознание. С этой мыслью люди просыпались, жили весь день, с нею и засыпали. Республика пыталась сделать все невозможное, находясь в тысячах и тысячах километрах от фронта и линии огня, она, однако, видела войну перед глазами отчетливо, чувствовала ее, изо всех своих рассредоточенных сил желала отстоять честь и свободу Родины.

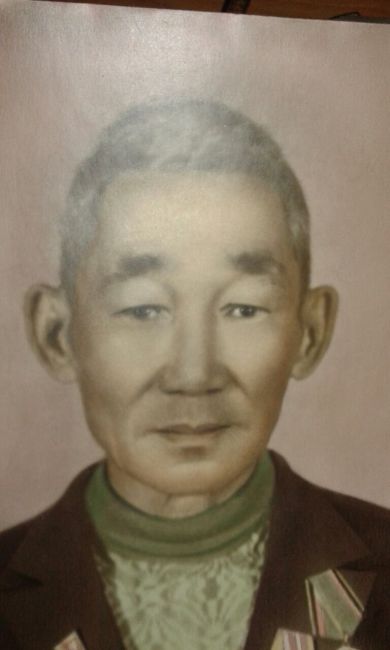

Мой прадедушка, Иванов Николай Иннокентьевич, родившийся в 1912 году в Таркаинском наслеге Нюрбинского улуса, ушел с первым призывом, оставив свою семью и одинокую невесту, которой так и не успел сделать предложения. После кратковременной подготовки в городке Дивизионное Бурят-Монгольское АССР 2 декабря 1941 года был отправлен в Ленинградский фронт в 494 стрелковую дивизию, 1029 стрелковый полк, где шли ожесточенные бои за город Сталинград. Там царила полная разруха, разрывы снарядов, мелькающие тела и всепоглощающий грохот, хаос и смерть перешептывались у самых ушей, оставляли на сердцах свое клеймо, несмываемый отпечаток. Терялись солдаты, в беспорядке сражений забывались лица друзей, помогал один лишь зоркий взгляд, искавший извращенную черную свастику на красно-белом фоне – выстрел. Желательно один, единственный и верный. Не хватало хлеба. Обмундирование было скудным.

28 марта 1942 мой прадед пострадал в бою, получив два особо тяжелых ранения в плечо и руку – он больше не мог держать автомат. Во время первой помощи сквозь пелену боли он видел зоркий и пристальный взгляд особиста, пытавшийся выловить в солдате трепещущую и запуганную искру самострела – не сумел. В глазах бойца была сдерживаемая всеми силами боль, злость и разочарование. Прадедушку отправили через силу в пермский край, где он лечился 4 месяца в ожидании вновь отправиться на передовую, но пыл его остудили, демобилизовали в августе 1942 в связи с инвалидностью 2 степени.

Однако война продолжалась. Неистово бушевал ветер сражений, воспевая им, бойцам, тихий гимн предсмертной славы. Окаймленные огнистой полосой чувства пылали, и бранная честь, разрывающая души, заставляла все выше поднимать знамена.

В каждое мгновение солдаты смотрели с закованной в цепи победы решительностью и почти всегда бросались в атаку как в последний, горячо-ненавистный раз бесстрашно, готовые все положить на алтарь войны…

Война была выиграна. Но не было ей цены – победе, столько бесценного обратилось в прах, столько мечтаний было зарыто в братских могилах, воплощений любви жен, матерей, отцов, мужей, детей, стариков, что не счесть. У победы не было цены, она просто была, громкая и долгожданная, она лилась из глаз слезами радости и скорби, ее кричали вернувшимся с фронта солдатам, она наполняла счастьем, завещала детям помнить своих отцов, заклинала достроить и домечтать то, что они не сумели, допеть их песни, быть достойными, чтобы их помнить.

Память о войне будет жить.

И вместе с этой памятью будет жить понимание того, что человек, за спиной которого стоит идея никогда, ни в жизнь не одолеет того, за спиной которого стоит Родина.

Автор этого произведения моя любимая племянница Иванова Нария Валентиновна