(Игумнова)

Антонина

Дмитриевна

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

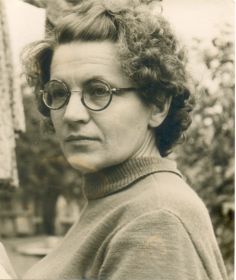

Родилась 5 декабря 1920 года в селе Баланда Саратовской области, в семье Дмитрия Федоровича Харченко и Антонины Васильевны Ялынычевой (Харченко).

Рано осталась без родителей, воспитывалась с младшей сестрой Лидией в семье своего дяди Александра Васильевича Ялынычева.

Окончила 10 классов баландинской школы (1928 - 1938), затем Саратовский государственный медицинский институт, по специальности лечебное дело (1938-1942), ускоренный курс из-за войны. Врач (с 16 сентября 1942).

Сразу же после окончания института, 13 октября 1942 года была призвана в ряды Красной армии и направлена на Калининский фронт, в 17-ю гвардейскую стрелковую дивизию врачом-хирургом в медико-санитарный батальон.

Здесь знакомится со своим будущим мужем, тоже врачом - Николаем Николаевичем Игумновым.

Врач-хирург (стажер) операционно-перевязочного блока (с 13 октября 1942), командир отделения сан химзащиты (январь 1943 - 5 ноября 1945 - ?).

Гвардии капитан медицинской службы (с 1944).

Большой, сложный и очень трудный путь пройден 17-й гвардейской стрелковой дивизией в годы Великой Отечественной войны. Кровопролитные бои под Москвой (дивизия принимает Гвардейское знамя), тяжелейшие сражения в Калининской и Смоленской областях, освобождение в 1943 году города Духовщины (дивизия получает почетное звание «Духовщинской»), битва за освобождение Белоруссии в 1944 году, освобождение от врага литовских земель и изнурительные бои в Восточной Пруссии с преодолением двух мощных оборонительных линий в районе города Кенигсберга – вот основные заслуги личного состава дивизии вплоть до апреля 1945 года, когда дивизия закончила войну против немецкого фашизма.

Но на этом боевой путь дивизии не был закончен и имел продолжение на востоке. Дивизия была переброшена в Монголию. Выгрузившись 13 июня 1945 года в районе города Чойбалсан (Монголия), дивизия совершила по знойным бездорожным степям марши к монгольско-китайской границе. После начала войны с Японией, участвуя в боях и пройдя за 17 суток 800 километров, дивизия закончила свой боевой путь в городе русской славы Порт-Артуре. За успешные боевые действия в боях с японскими милитаристами, за преодоление хребта Большой Хинган, дивизии было присвоено название «Хинганской».

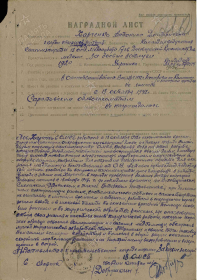

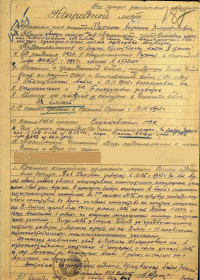

«В последнюю боевую операцию в войне с японскими империалистами тов. Харченко находилась во 2-м эшелоне медсанбата, но чувствуя необходимость своего присутствия, как врача, по своей инициативе на попутных машинах, через Большой Хинган, преодолев путь более 400 км. догнала медсанбат 15 августа 1945 и сразу включилась в работу по оказанию хирургической помощи поступившим раненым. Когда медсанбат двинулся вперед за продвигающимися частями дивизии осталась с 18 нетранспортабельными послеоперационными ранеными. Организуя правильный уход, эвакуировала их в транспортабельном состоянии в госпиталь, а сама догнала медсанбат» - за этот подвиг была награждена Орденом Отечественной войны II-й степени.

После окончания войны с Японией с сентября 1945 до 1947 года продолжала службу в медсанбате 17-й сд размещенной в Манчжурии (Китай) в составе Советских войск.

Окончила 3,5 месячные курсы рентгенологов по первичной специализации (1945 – 1946) при военном госпитале в Порт-Артуре.

В феврале 1947 года уволена в запас в звании капитана медицинской службы.

С 1 мая 1947 по 1 января 1948 года работала врачом-терапевтом в в/части 81185, с 16 января 1948 по 25 мая 1948 года – в китайско-советской больнице города Цзинь-Чжоу (Китай).

По возвращении на Родину с июня 1948 по август 1950 года - врач-терапевт Баландинской межрайонной больницы Саратовской области.

С сентября 1950 по ноябрь 1962 года проживала в городе Болграде Одесской области (по месту службы мужа), работала в военном госпитале в должности ординатора терапевтического отделения.

С ноября 1962 по ноябрь 1969 года находилась в ПНР (Польша) в составе Северной группы войск, работала ординатором терапевтического отделения в госпитале.

В 1968 году награждена значком «Отличника здравоохранения».

С ноября 1969 года после увольнения мужа из рядов Советской армии, постоянно проживала с семьей в городе Краснодаре.

С 16 января 1970 по июль 1999 года работала в краевой поликлинике №1 крайздравотдела.

В 1972 году прошла курсы усовершенствования по внутренним болезням в Кубанском государственном мединституте им. Красной армии. В 1974 году ей присвоена квалификация врача-терапевта 1-й категории.

Ветеран труда (1976).

Кроме проводимой лечебно-профилактической работы, А. Д. Игумнова принимала активное участие в общественной жизни поликлиники, с 1971 по 1978 года избиралась председателем профкома, до 1981 года и после 1986 года - была председателем комиссии по контролю за деятельностью администрации. За хорошие показатели в работе имела ряд благодарностей от администрации, награждалась Почетными грамотами поликлиники, неоднократно была занесена на Доску почета поликлиники, в 1979 году - на районную Доску почета.

Награды:

Ордена: «Красной Звезды» (1944), Отечественной войны II-й степени (1945), Отечественной войны II-й степени (1985).

Медали: «За боевые заслуги» (1944), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1945), «За взятие Кенигсберга» (1945), «За победу над Японией» (1945), Ветеран труда (1976) и множество юбилейных медалей.

27 апреля 2000 года приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ В. В. Путина А. Д. Игумновой присвоено воинское звание майора запаса.

Умерла (25 июня 2011, Госпиталь инвалидов войны, Краснодар). Похоронена рядом с мужем на Славянском кладбище г. Краснодара.