Леонид

Александрович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Филиппов Леонид Александрович (1921 г.р.) воевал в 12-й Воздушной Армии военно-воздушных сил Забайкальского фронта. Участвовал в Дальневосточной операции советских войск в Маньчжурии в 1945 году. В ряды вооруженных сил РККА был призван в 1941 году. Имеет медали: "За победу над Германией 1941-1945 гг", "За победу над Японией", Орден Отечественной Войны II степени.

Боевой путь

1941-1945

98 дивизия ПВО / Приамурская армия ПВО /

Состав дивизии: 742, 1919 зенап, 102, 456, 457 озадн, 61 об ВНОС

12-я воздушная армия (12ВА) — воздушная армия РККА в составе Вооружённых сил СССР (ВС СССР)

46-й запасной авиационный полк (завп)

Воспоминания

Чугуевское Военное Авиационное Училище лётчиков-истребителей

Чугуевское Военное Авиационное училище создано в мае 1940 года на базе Военной Школы Лётчиков и Лётчиков-Наблюдателей на аэродроме Чугуев.

История Чугуевской авиационной бригады неразрывно связана с историей Харьковского Высшего военного авиационного училища летчиков, одного из старейших прославленных летных училищ.

Мужество и героизм лётчиков и штурманов – выпускников училища отмечены многочисленными государственными наградами. Приказом НКО №049 от 5 февраля 1941 года Чугуевское Военное Авиационное Училище Лётчиков-Истребителей преобразовано в Чугуевскую Военную Авиационную Школу Пилотов, с 1 марта 1941 года переименовывалось в 9-ю Чугуевскую военную школу пилотов и перешло на сокращенные сроки обучения.

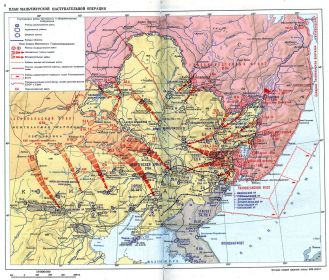

12-я воздушная армия в Хингано-Мукденской наступательной операции. Август 1945 года.

12-я воздушная армия (12 ВА) РККА была сформирована в августе 1942 года на базе ВВС Забайкальского фронта в составе: управления, 30-й и 247-й бомбардировочных, 245-й и 246-й истребительных, 248-й штурмовой дивизий.

До августа 1945 года 12 ВА выполняла задачи по охране дальневосточных воздушных рубежей, готовила лётные кадры для действующей армии и флота, в августе 1945 года участвовала в Хингано-Мукденской наступательной операции (09.08.1945 - 18.08.1945).

Несмотря на то, что боевые действия на Дальнем востоке в 1941 году не начались, СССР был вынужден на протяжении всей войны держать в этом регионе крупную войсковую группировку, так как на границе стояла Квантунская армия, в составе которой находилось около 1 млн. военнослужащих.

Японское руководство полагало, что немцы сумеют захватить Москву до конца 1941 г. В связи с этим начать наступление на Советский Союз планировалось Японией зимой 1941. 3 декабря японское командование отдало приказ войскам, находящимся в Китае, подготовиться к переброске на северное направление. Японцы собирались вторгнуться в СССР в районе Уссури, а затем начать наступление на севере.

Стратегической целью советской операции на Дальнем Востоке в 1945 году, был разгром Квантунской армии в Северо-Восточном Китае и Корее, на Южном Сахалине и Курильских островах, что должно было ускорить капитуляцию Японии.

В ночь на 9 августа передовые и разведывательные отряды советских войск пересекли границу. На рассвете вслед за ними в наступление перешли главные силы Забайкальского фронта. На ходу сбивая японские отряды прикрытия, наступающие сразу же набрали высокий темп. К исходу дня войска 17-й армии продвинулись главными силами на 50 км, 61-я танковая дивизия 39-й армии прошла 60 км. Быстрее всех двигалась 6-я гвардейская танковая армия, которая к исходу дня находилась на подступах к перевалам Большого Хингана, пройдя за день 150 км. Войска 36-й армии форсировали реку Аргунь, преодолели Чжалайнор-Маньчжурский укрепрайон и продвинулись в направлении Хайлара почти на 40 км.

Усилия 12-й воздушной армии под командованием маршала авиации С. А. Худякова были сосредоточены на поддержке главной ударной группировки фронта.

9-я воздушная армия под началом генерал-полковника авиации И. М. Соколова, кроме других задач, должна была решить специальную задачу, связанную с прорывом долговременной обороны противника.

10-я воздушная армия под командованием генерал-полковника авиации П. Ф. Жигарёва должна была сосредоточить основные усилия в полосе главного удара, то есть поддерживать наступление 15-й армии.

Истребительная авиация должна была надёжно прикрыть сухопутные войска, корабли Амурской флотилии, а также железные дороги.

12-я воздушная армия наносила массированные воздушные удары по ж/д узлам противника: Халун-Аршан, Солунь, Хайлар и крупным станциям.

Штурмовая и бомбардировочная авиация должна была наносить удары по оборонительным позициям, кораблям Сунгарийской флотилии и подходящим резервам врага.

Военно-воздушные силы Тихоокеанского флота имели задачу атаковать военно-морские базы японского флота в Северной Корее, а также действовать на море, уничтожать японскую авиацию на аэродромах и прикрывать наши корабли.

На шестой день операции 6-я гвардейская танковая армия прошла более 450 км, преодолела Большой Хинган и вышла в глубокий тыл Квантунской армии. Большую помощь танкистам оказала 12-я Воздушная армия, лётчики которой не допустили занятие перевалов Большого Хингана японскими войсками, наносили мощные удары по важным объектам противника в оперативной глубине и выполняли разведку маршрутов.

Быстрое преодоление Красной Армией Большого Хингана, крупных рек и пустынь, подавление сопротивления в укрепрайонах и выход на маньчжурскую равнину поставили японское командование перед фактом военного поражения Квантунской армии.

Советско-японская война август 1945 года

9 августа 1945 года началась советско-японская война. Красная Армия начала одну из самых широкомасштабных и уникальных стратегических операций, предпринятых Красной Армией в ходе Второй мировой войны. Для мировой истории эта дата важна тем, что 9 августа произошла атомная бомбардировка Нагасаки военно-воздушными силами США.

У союзников она получила название «Августовская буря», и это определение как нельзя лучше описывает события середины августа 1945 года. Советские войска действительно словно ураганный ветер пронеслись над Маньчжурией, буквально сметя сопротивление японской Квантунской армии и ее союзников, завершив свой бросок на берегах Японского и Желтого морей. Начало Маньчжурской операции заставило японское правительство признать, что страна оказалась в безнадежном положении, а ее стремительное развитие привело к быстрой окончательной капитуляции Японии, подписанной 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури».

Советско-японское противостояние на Дальнем Востоке, начавшееся в середине 1930-х годов, оказало существенное влияние на развитие событий как в ходе Великой Отечественной войны, так и в ходе войны с Японией в конце лета 1945 года. После поражения в ходе вооруженных конфликтов у озера Хасан и на Халин-Голе японская армия отказалась от попыток начать войну с Советским Союзом. Но наличие на советских дальневосточных рубежах в течение всей Великой Отечественной войны почти миллионной армии вынудило СССР в течение четырех военных лет держать там войска количеством свыше миллиона человек.

В современной военной науке подготовка к Маньчжурской операции Красной Армии считается одним из самых блестящих образцов военной логистики. При том, что войска перемещались на 9-12 тысяч километров, это было сделано не только быстро, но и достаточно скрытно: японская разведка так и не смогла определить районы концентрации войск и направления главных ударов.

Весной 1945 года перед началом войны на Дальнем Востоке были развёрнуты три фронта — Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Они должны были взаимодействовать с Тихоокеанским флотом и Краснознаменной Амурской речной флотилией.

Чтобы нанести врагу сокрушающий удар и не затягивать ход боевых действий Ставка Верховного Главнокомандования перебросила на Дальний Восток часть сил, которые освободились в Европе.

В составе трёх фронтов было 11 общевойсковых, 1 танковая, 3 воздушные и 3 армии ПВО, оперативная группа.

Тихоокеанский флот под командованием адмирала И. С. Юмашева имел около 165 тыс. человек личного состава.

Амурская военная флотилия под началом Н. В. Антонова имела 12,5 тыс. человек.

Координация действий Тихоокеанского флота и Амурской флотилии с наземными войсками возлагалась на Главнокомандующего ВМС адмирала флота Н. Г. Кузнецова.

Усилия 12-й воздушной армии под командованием маршала авиации С. А. Худякова были сосредоточены на поддержке главной ударной группировки фронта.

В итоге к 8 августа 1945 года на Дальнем Востоке были сосредоточены почти 1,6 млн солдат и командиров Красной Армии, объединенных в 11 общевойсковых, одну танковую и три воздушные армии и оперативную группу под общим командованием Маршала Советского Союза Александра Василевского. Вся эта сила была распределена между тремя советскими фронтами — 1-м и 2-м Забайкальскими и Дальневосточным, в составе которых готовились воевать 80 стрелковых дивизий, четыре танковых и механизированных корпуса, шесть стрелковых и 40 танковых и механизированных бригад. Эту группировку поддерживали Тихоокеанский флот и Амурская флотилия, численность которых составляла еще около 180 тысяч человек. На вооружении у всей этой армады состояло 26 137 орудий и минометов, 5556 танков и самоходок и почти 5000 самолетов, считая морскую авиацию.

Что всему этому могла противопоставить Япония? Ее силы существенно уступали советским: в общей сложности, считая войска Маньчжоу-го и республики Мэнцзян, они составляли 1 млн человек, на вооружении которых состояли 6260 орудий и минометов, 1155 танков и 1900 самолетов, причем подавляющее большинство этой техники было устаревшим как морально, так и физически.

Понимая, насколько велик перевес советской стороны в живой силе и технике, командующий Квантунской армией генерал Оцудзо Ямада делал ставку на мощные укрепления, возведенные на советско-китайской границе за последние годы. Они представляли собой 17 укрепленных районов, каждый шириной от 50 до 100 км и глубиной до 50 км. В составе таких укрепрайонов было от трех до семи узлов сопротивления, а общее число долговременных сооружений всех укрепрайонов превышало четыре с половиной тысячи.

8 августа японскому послу в Москве сообщили, что в связи с отказом Японии прекратить военные действия против союзников Советский Союз со следующего дня считает себя в состоянии войны с Японией. А в 10 минут первого ночи 9 августа передовые отряды советских войск, без артподготовки и бомбардировки, начали наступление. По расчетам японского генштаба, советские войска должны были потратить на прорыв маньчжурской укрепленной линии не менее полугода. Но советские солдаты и офицеры опровергли все эти расчеты.

14 августа японское правительство приняло решение капитулировать. Два дня спустя командующий Квантунской армией генерал Оцудзо Ямада отдал приказ о капитуляции. 18 августа в ключевые узлы обороны во Внутреннем Китае и на побережье были выброшены советские десанты, что отрезало Квантунскую армию от поддержки из метрополии, и с 19 августа японские войска начали массово поднимать руки вверх. В общей сложности в плен сдалось свыше 640 тысяч японских солдат и их союзников.

По итогам Маньчжурской и Курильской операций Советский Союз, как это и было оговорено Ялтинскими соглашениями, вернул себе южную часть острова Сахалин и все Курильские острова, а также города Порт-Артур и Дальний, потерянные в ходе Русско-японской войны 1904-05 годов.

9 августа 1945 года началась Советско-японская война. 12-я Воздушная Армия, вела боевые действия в составе Забайкальского фронта. Имея в своём составе 13 авиационных дивизий, 12-я Воздушная Армия в августе – начале сентября 1945 года участвовала в Хингано-Мукденской операции, в ходе которой основными силами поддерживала наступление Забайкальского фронта на солуньском и хайларском направлениях, наносила массированные удары по аэродромам противника и железнодорожным станциям Солунь, Хайлар, Учагоу, Сикоу и другим. Кроме того, личный состав армии выполнил большой объём работы по доставке горючего, боеприпасов и других грузов для 6-й гвардейской танковой армии, преодолевшей Гоби и Хинган, и сражавшейся в отрыве от основных сил фронта.

Всего в период боевых действий произведено свыше 5 тысяч самолётовылетов. Перевезено около 4 тысяч тонн грузов, высажены десанты в городах Чанчунь, Мукден (Шэньян), Тунляо и других, в порты Дальний (Далянь) и Порт-Артур (Люйшунь). На эти города, как правило, не сбрасывали парашютистов, а внезапно сажали самолёты, полные бойцов, на городские аэродромы.

Десант в Мукдене пленил самого́ Пу И – марионеточного императора государства Маньчжоу-го, последнего китайского императора из династии Цин.

3 сентября 1945 года победоносно закончилась Советско-японская война.

Подготовка лётного состава во время ВОВ.

Успех военных операций армии во многом зависел от грамотного воздушного прикрытия наземных войск. Господство в воздухе означало получение неоспоримого преимущества над противником. 1941 год был тяжелым для ВВС РККА, огромные территории были захвачены врагом, на земле на воде и в воздухе шли ожесточенные бои. РККА несла огромные потери в людях и технике. Опытных пилотов было очень мало, учили будущих летчиков всего 6 месяцев, выпуская из училищ, отправляли сразу в бой.

После тяжелых потерь в первые годы войны руководство ВВС перенесло основную ответственность за летную подготовку с летных школ на запасные авиационные подразделения. На эту систему полностью перешли летом 1943 г.

Всего существовало 130 летных школ, длительность обучения в которых равнялась 9–12 месяцам. Выпускники летных школ поступали в летные училища, из которых 60 готовили летчиков-истребителей, 30 — экипажи бомбардировщиков, 30 — летчиков штурмовой авиации, еще 8 — экипажи для дальнебомбардировочной авиации. Обучение в авиационном училище продолжалось от 12 до 14 месяцев. Кроме того, существовали училища по подготовке летчиков для военно-морской авиации, летчиков и штурманов для ночных полетов, специальные училища для подготовки штурманов и бомбардиров.

Кроме учебных заведений для летного состава, существовали школы по подготовке радистов, воздушных стрелков, фотографов и других специалистов.

После окончания авиационных училищ выпускники еще от двух до шести месяцев проводили в запасном авиационном полку. Эти полки включали в себя от двух до шести эскадрилий, где летчики проходили дополнительную подготовку, повышали свою квалификацию и формировались экипажи. Другой обязанностью запасных авиационных полков являлось доукомплектование действующих фронтовых подразделений, а также создание на их основе новых формирований.

Подготовка в запасном авиационном полку часто сопровождалась направлением летчиков в учебный полк сроком от одного до четырех месяцев. В каждой воздушной армии имелся один такой полк. Основной задачей учебного полка являлось дополнительное обучение и ознакомление летчиков с типами самолетов, которыми располагала воздушная армия. Полк обычно состоял из пяти эскадрилий: две — истребительные и по одной — на самолетах Пе-2 и Ил-2. Пятая эскадрилья предназначалась для обучения командиров звеньев. Ближе к концу войны учебные полки были расформированы, а их функции переданы запасным авиационным полкам.

Последней стадией подготовки являлось обучение (от одного до трех месяцев) в боевом полку, которое проходили летчики перед непосредственным участием в боевых действиях. При этом по возможности моделировались боевые условия.

46 запасной авиационный полк (озавп).

Авиационный полк - воинская часть, основная тактическая единица, предназначенная для решения тактических и оперативно-тактических задач. Авиационные полки бывают: бомбардировочные, дальнебомбардировочные, истребительно-бомбардировочные, истребительные, разведывательные, армейской и транспортной авиации. А также существовали запасные полки, которые готовили летчиков для вышеуказанных полков. Одним из таких полков, был 46-й запасной авиационный полк (далее зап - авт.), который в 1942 - 1946 гг. размещался в Алатыре и готовил пополнение для военно-воздушных сил Красной Армии. Всего в Алатыре на базе 46-го зап было сформировано 50 авиационных полков различного назначения, что составляет 12 полнокровных воздушных дивизий.

За годы Великой Отечественной войны 46-м ЗАП получено с авиационных заводов городов Казань и Шумерля, поселка Козловка и отправлено на фронт 6955 самолетов По-2 Су-2, Ут-2, Як-6.

10 февраля 1946 года распоряжением Генерального штаба Красной Армии № ОРГ 10/14155 полк был расформирован. После расформирования полка его знамя и грамота к нему сданы в музей Красной Армии, в настоящее время они бережно хранятся в знаменном фонде Центрального музея Вооруженных сил в Москве среди 28 тысяч таких же реликвий истории нашего государства.

После войны

После войны Филиппов Леонид Александрович работал в гражданской авиации (аэропорт “Озерные Ключи” Приморский край, Владивосток, п. Артём), потом авиадиспетчером (аэропорт Днепропетровска).