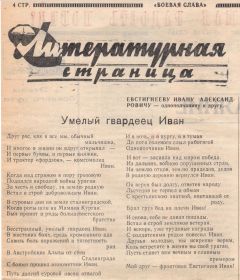

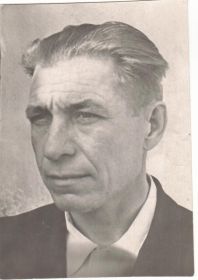

Иван

Александрович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Родился 11 сентября 1918 года в деревне Пёстровка Стерлитамакского уезда Уфимской Губернии в крестьянской семье.

Отец его, Александр Семенович Евстигнеев, сам мастер на все руки в сельских делах, в том числе и в землепашестве, всегда привлекал взгляд старшего сына Ивана к земле-матушке, на восьмом году, например, обучил владению, пусть не сложным, но орудием - серпом. «Бери, - говорил тепло, улыбаясь, - сам клад полевой!» Да и матушка его с самых малых лет брала мальчугана в поле - тоже приучала слушать, руками трогать теплую, ласковую землю.

Жизнь на селе в те годы, впрочем, как и всюду в стране, была нелегкой. Сверстники Ивана бывали, недалеки от истины, когда определяли свое образование как «незаконченное низшее». Ему тоже довелось «пройти» лишь шесть классов, после чего у него с батей состоялся откровенный разговор, означавший одно: «Робить начинать надо... Одному мне не в силах кормить столько ртов!» Так началась трудовая биография Ивана Евстигнеева...

...Первые года, правда, судьба как-то уводила его чуть в сторону от земли. Потому и «врос в землю» он не сразу, далеко не сразу, хотя специальность тракториста сумел-таки приобрести.

Иван в 1935 году по комсомольской путевке уехал в город Ишимбай на строительство нефтеперерабатывающего завода. Работать устроился штукатуром Ишимбаевскгоо строительного управления, откуда и был призван в РККА.

А вот солдатскую службу познал сполна, начинал ее тоже не так, как хотелось бы. Еще в дни советско-финских событий молодежь буквально осаждала военкоматы с просьбами «послать на фронт». Три десятка парней из района все-таки оказались в «телячьем эшелоне», но повез он их... на Дальний Восток и высадил на самом краю советской земли - в г. Ворошилов-Уссурийский. Пришлось примириться с этим, хотя служба «в краю далеком» тоже была совсем «не сахар». Но тогда хотелось «На фронт!»

Иван возвратился в родную деревню Пёстровку в декабре сорокового года, но шинель фактически так и не снял - был направлен на работу в тогдашнюю полувоенную организацию - Осоавиахим , с 1941 работал инструктором Гафурийского райсовета Осоавиахима.Потому и с началом войны с гитлеровской Германией не сразу «вырвался» на фронт - до марта 1942 г. готовил бойцов-истребителей танков на местных курсах. И все же, наконец-то, он - курсант военного училища, А до этого, в сорок первом году, совершил еще одно «великое дело» - так он оценивал вступление в законный брак с «замечательной женщиной» (по его же словам) - Александрой Яковлевной, с которой, уж скажем заодно, нажил пятерых детей, здравствующих, слава Богу, и поныне.

А тогда, в сорок втором...

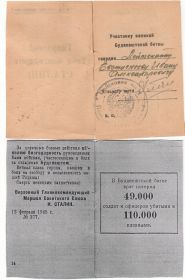

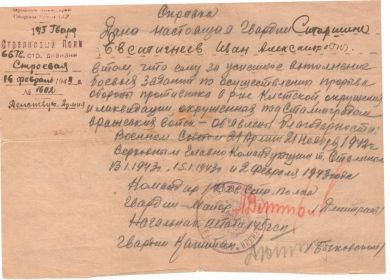

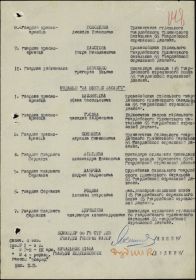

...14 августа курсантов Уфимского пехотного училища подняли по боевой тревоге и форсированным маршем перебросили из пос. Затон на станцию Уфа, где погрузили в эшелон и двинули на запад. То были дни, когда под Сталинградом сложилась критическая обстановка, что вынудило командование отменить предстоявшие в училище экзамены на офицерские звания и выпустить курсантов в качестве сержантского состава. И. А. Евстигнеев в звании «старшина» был назначен командиром минометного расчета и помощником командира взвода.

Какое-то время ушло на комплектование личного состава и боевую учебу, и в конце октября 293-я стрелковая дивизия прибыла под Сталинград.

Напряжение боев тех дней сегодня трудно даже представить. От восхода солнца до позднего вечера над позициями наших войск словно черные тучи шли сотни вражеских бомбардировщиков. Закрыв голубое небо и включив воющие сирены, они обрушивали на наши войска свой смертоносный груз, а вдобавок еще на бреющем полете в два захода простреливали расположений советских частей. И тут же немцы шли в атаку. И так каждый день по 6-7 раз, как по расписанию, вплоть до 19 ноября того же года, когда развернулось наступление наших войск.

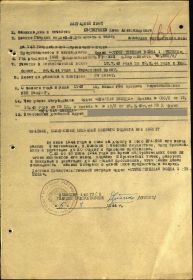

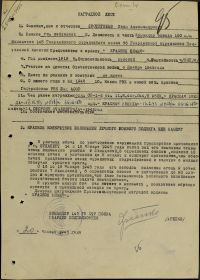

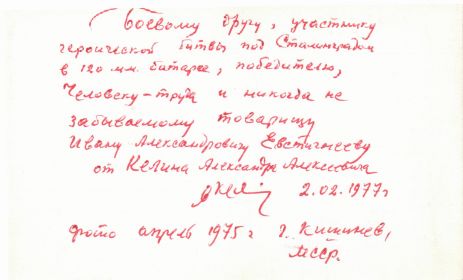

Вот только один эпизод той страшной и славной битвы... Где-то в первых числах сорок третьего года полку, в составе которого воевал и И. А. Евстигнеев и который в скором времени стал 145-м Гвардейским, была поставлена задача овладеть господствующей над местностью высотой 129.0 у пос. Карповка. В ходе нашей атаки противник выкатил батарею 100 мм пушек на прямую, в упор, наводку, а также использовал как доты и три ранее подбитых танка и начал контратаку. Наша пехота, неся тяжелые потери, была вынуждена залечь. А у расчета И. Евстигнеева пропала связь с комбатом, а немцы ринулись в контратаку. Наша операция могла сорваться. Нужен был кратковременный, но до предела плотный огонь по врагу. А ведение его затруднялось морозом. Ведь прежде чем опустить мину в ствол, с ее уплотнительного кольца надо снять слой масла. Летом это пустяк, а на морозе «пушсало» становилось, как кость. Старшина Евстигнеев предложил комбату Волюнову: «Пусть все батарейцы готовят мины и подают мне!», а сам встал у своего миномета заряжающим. Умело оценив обстановку и не теряя дорогого времени, Евстигнеев быстро перевел минометы тоже на прямую наводку, пристрелялся по живым целям и перешел на беглый огонь. Весь расчет еле успевал подносить мины заряжающему, которым в те минуты стал сам командир расчета. До предела плотным огнем вражеская контратака была сорвана, а наша пехота рванулась вперед, и высота была взята.

Через день армейская газета на своих страницах сообщала: «Минометный расчет старшины Евстигнеева при взятии высоты 129.0 уничтожил до роты вражеской пехоты и два артиллерийских орудия, чем во многом способствовал успеху нашей атаки».

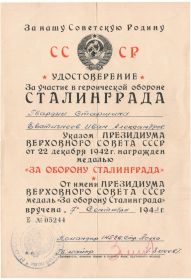

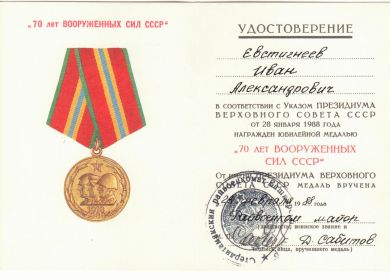

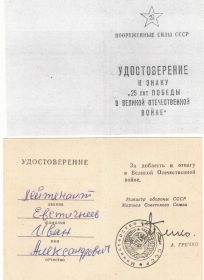

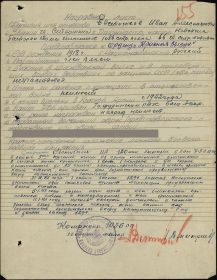

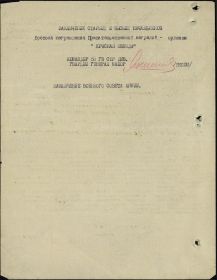

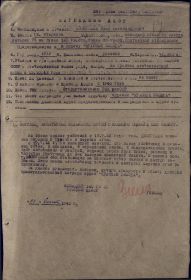

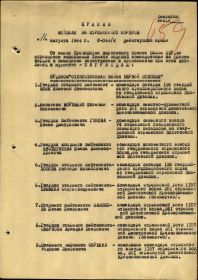

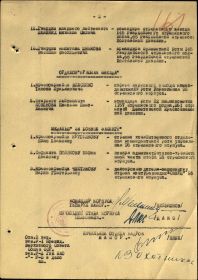

За мужество и отвагу, проявленные в боях под Сталинградом, большая группа командиров и солдат была отмечена боевыми наградами. Орден Красной Звезды украсил мундир старшины И. Евстигнеева.

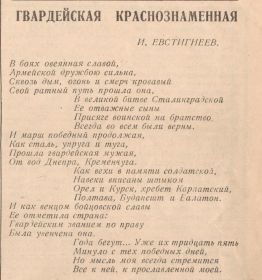

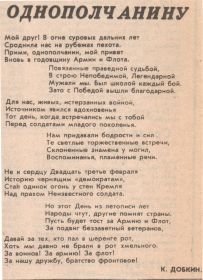

Спустя уже более 30 лет Иван Александрович написал немудреное по форме, но глубокое по содержанию стихотворение, в котором среди других были и такие строки:

«И вот пришел тот день желанный,

Взметнулся в небо вихрь огня.

И от него на поле брани

На танках плавилась броня.

Тот подвиг оценен по праву -

Наш полк тогда гвардейским стал,

Народ тот день солдатской славы

Днем артиллерии назвал!»

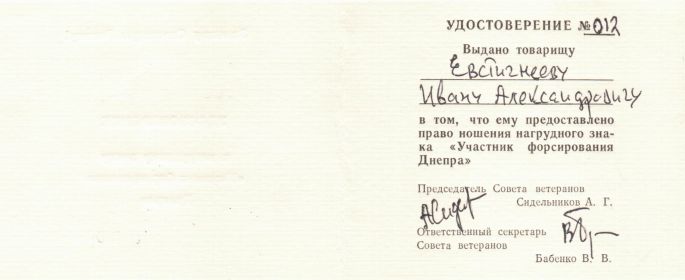

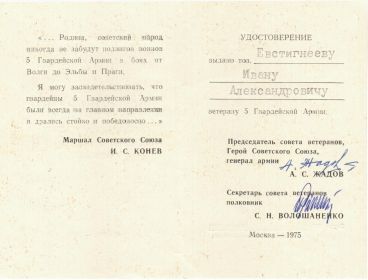

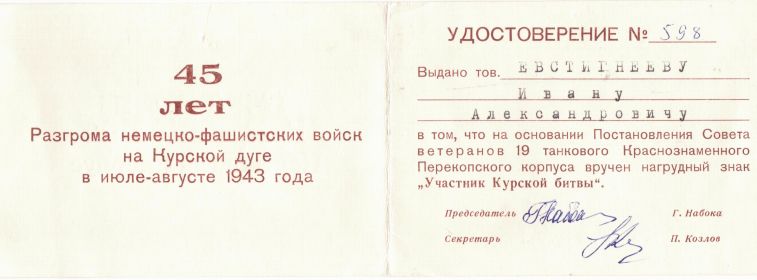

А фронтовые дороги в те дни вели И. Евстигнеева дальше и ранним утром 5 июля 1943 г. привели на Курскую дугу. Планируя операцию в этом районе, немцы имели целью окружение большой группировки советских войск и ее разгром, для чего сконцентрировали на небольшом участке фронта свыше 900 тысяч человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, около 2050 боевых самолетов. Не вышло однако!

Разгадав далеко идущие замыслы противника, советское командование осуществило встречную операцию. Планы гитлеровцев были сорваны, было разгромлено 30 отборных дивизий врага, потери его составили свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, свыше 3,7 тысячи самолетов и 3 тысячи орудий. Эта битва, в которой принимали участие и минометчики И. Евстигнеева, стала одной из крупнейших во Второй мировой войне.

Уже за Днепром между соседними полками образовался разрыв километра в три. Бывший в то время старшим на батарее Евстигнеев понял, что гитлеровцы не преминут воспользоваться брешью в наших боевых порядках, и приготовил им встречу.

Выждав, когда фашисты пошли в контратаку, он вынес свой миномет на открытую позицию, как мы говорили — на угломер тридцать ноль-ноль, за считанные секунды пристрелялся и буквально забросал противника минами, которые опять же готовили остальные расчеты. Так появился у него второй орден Красной Звезды.

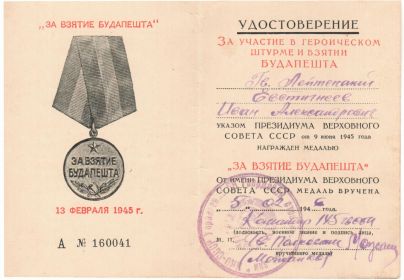

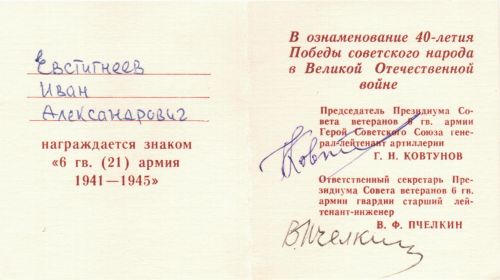

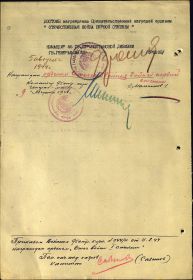

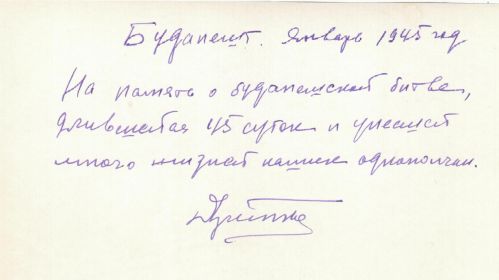

Затем были сражения за взятие Полтавы, форсирование Днепра, бои за Кременчуг, Александрию, Кировоград, переход через Карпаты и многие, многие другие события той войны. И уже в Западной Украине, под селом Красна, в неожиданно сложившихся условиях старшина Евстигнеев обеспечил такой же плотный огонь и спас пехотный батальон от тяжелых потерь. Грудь его украсил орден Отечественной войны I степени. За ратное мастерство в боях за Будапешт гвардии лейтенант Евстигнеев И.А. был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени..

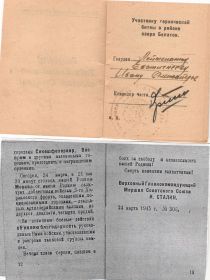

В ходе боев в районе оз. Балатон Ивану Александровичу вернулось его же письмо отцу, написанное 19 января 1945 г. Вскоре он узнал, что его батя Александр Семенович в ответственный-момент боя со связкой гранат бросился под вражеский бронетранспортер и ценою своей жизни не пропустил вражескую машину к боевым порядкам нашей пехоты, за что был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

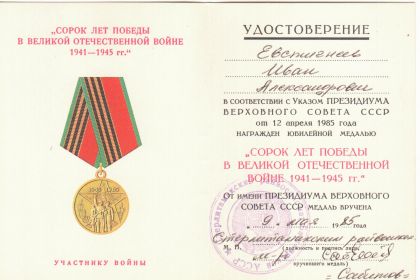

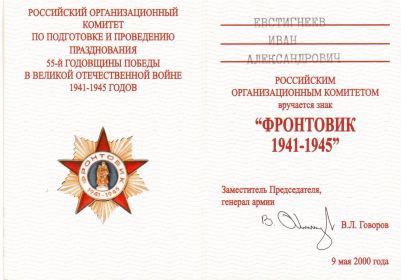

Сын же его Иван прошел свой фронтовой путь до Дня Победы встретив его в Австрии. В октябре 1945 г. вернулся домой со многими боевыми наградами.

Боевой путь

Сталинград - Курская дуга - Белгород - Харьков - Полтава - Кировоград-Кременчуг- форсирование Днепра - Каменец-Подольский - Днестр - Черновцы- Ужгород- Дебрецен-Будапешт-озеро Балатон -Сомбатхей - Баден - Вена

Воспоминания

Герой Советского Союза, командир 145 гвардейского стрелкового полка 66 гвардейской стрелковой Полтавской Краснознаменной дивизии, полковник в отставке А.П. Дми...

Нити солдатской дружбы

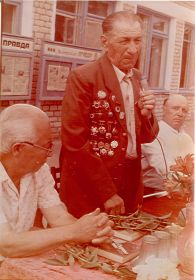

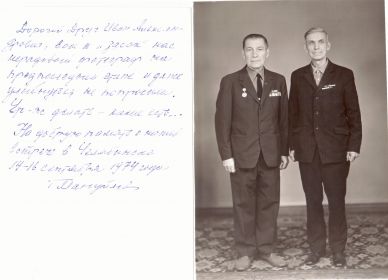

Как-то вечером, читая «Советскую Башкирию», председатель колхоза «Дружба» Стерлитамакского района Иван Александрович Евстигнеев обратил внимание на подборку писем бывших фронтовиков. Видит, знакомая фамилия — И. Ф. Садаков, живой и здоровый, разыскивает однополчан 66-й гвардейской Полтавской дивизии. Тут же сел Иван Александрович за письмо.

Ответ ждал недолго. «Ты чрезвычайно нас обрадовал, — писал И. Ф. Садаков. —

Наш бывший командир полка живет в Омске, вот с ним-то мы и начали поиск боевых друзей».

Так протянулись нити солдатской дружбы из села Пёстровка Стерлитамакского района во многие уголки страны — мы сообщили И. А. Евстигнееву адреса однополчан.

А потом он приехал к нам в Омск. Два дня побыл, а мы будто вновь пережили свою молодость.

Есть у писателя С. Смирнова такие строки: «Люди, которые прошли через те страшные, сейчас ставшие легендарными дни, должны на склоне своих лет — а ведь этих людей остается с каждым годом все меньше! — знать: то, что они совершили, действительно важно для народа, и благодарное молодое поколение бережно сохранит в памяти их подвиг. Благодарность и уважение потомков — одна из пружин жизни человека. И если ее не будет, исчезнет преемственность поколений, исчезнет одно из назначений человека на земле».

Вот почему чрезвычайно ценно и заслуживает всяческого поощрения поистине патриотическое стремление бывших солдат восстановить и оставить для истории как можно больше свидетельств тех лет, их горячее стремление узнать послевоенною судьбу своих фронтовых товарищей, оживить их былую воинскую дружбу ради пользы нашему общему делу. И я решил внести свою малую лепту в это великое дело — рассказать об одном из ветеранов войны.

Семья Евстигнеевых из деревни Пёстровка хорошо известна в Стерлитамакском районе. Известна именем погибшего на войне Александра Семеновича Евстигнеева, удостоенного звания Героя Советского Союза, известна боевыми подвигами четырех его сыновей, которые, сняв солдатские шинели, стали гвардейцами мирного фронта. Иван Александрович Евстигнеев — один из этой славной династии. Через Сталинград, Курскую дугу, Полтаву, Днепр, Днестр, Балатон и Будапешт пролег его боевой путь. Многими высокими наградами отмечен ратный труд этого солдата.

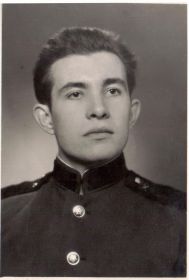

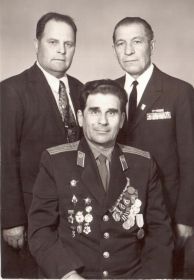

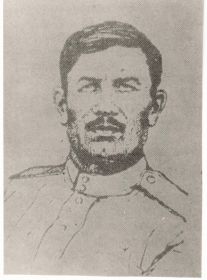

Прислав в свое время мне копию одной фронтовой фотографии, наш однополчанин Г. М. Мануйлов, проживающий ныне в Челябинске, рядом с фамилией Ивана Александровича сделал такую приписку: «Талантливый человек!» А в письме другого нашего товарища были такие строки о нем: «Замечательный -он товарищ... человек, всем нам очень дорогой». Я искренне присоединяюсь к этим теплым отзывам об Иване Александровиче Евстигнееве.

...В первые дни января сорок третьего года наш полк стоял под Карповкой, на переднем крае «Сталинградского котла». Перед генеральным наступлением по ликвидации окруженной фашистской группировки было приказано овладеть укрепленной высотой 129. И вот в какой-то момент боя минометная батарея, в составе которой действовал расчет старшины Евстигнеева, оказалась без связи с командиром, а немцы ринулись в контратаку. Наша операция могла сорваться. Нужен был кратковременный, но до предела плотный огонь по врагу.

А ведение его затруднялось морозом. Ведь прежде чем опустить мину в ствол, с ее уплотнительного кольца надо снять слои “масла. Летом это пустяк, а на морозе «пушсало» становилось, как кость. Старшина Евстигнеев предложил комбату Волюнову: «Пусть все батарейцы готовят мины и подают мне!», а сам встал у своего миномета заряжающим. И открыл поистине шквальный огонь. Высота была взята, а на груди умелого минометчика появился первый орден Красной Звезды.

Дерзкие и рискованные маневры огневыми средствами И. А. Евстигнеев на моей памяти применял неоднократно. Помню, уже за Днепром между соседними полками образовался разрыв километра в три. Бывший в то время старшим на батарее Евстигнеев понял, что гитлеровцы не преминут воспользоваться брешью в наших боевых порядках, и приготовил им встречу.

Выждав, когда фашисты пошли в контратаку, он вынес свой миномет на открытую позицию, как мы говорили — на угломер тридцать ноль-ноль, за считанные секунды пристрелялся и буквально забросил противника минами, которые опять же готовили остальные расчеты. Так появился у него второй орден Красной Звезды.

И уже в Западной Украине, под селом Красна, в неожиданно сложившихся условиях старшина Евстигнеев обеспечил такой же плотный огонь и спас пехотный батальон от тяжелых потерь. Грудь его украсил орден Отечественной войны I степени. При встрече я с удовлетворением узнал, что ратное мастерство этого умелого воина в боях за Будапешт отмечено орденом Богдана Хмельницкого.

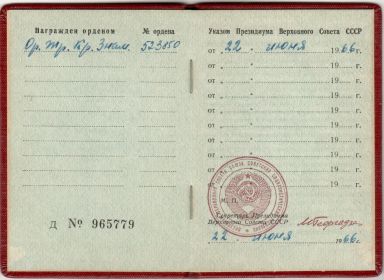

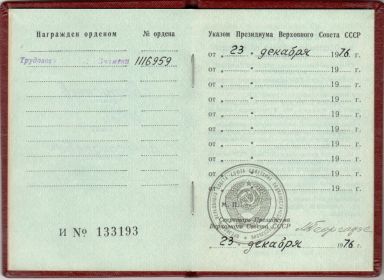

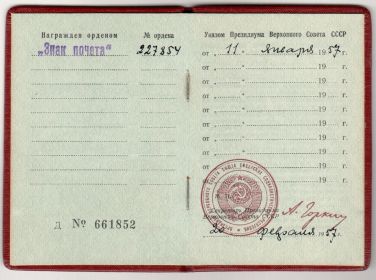

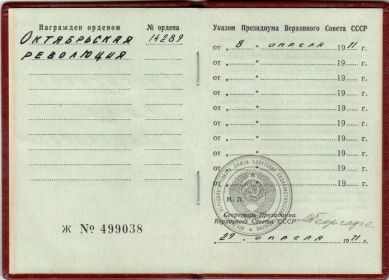

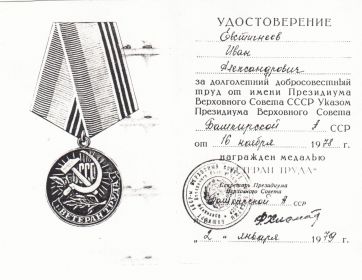

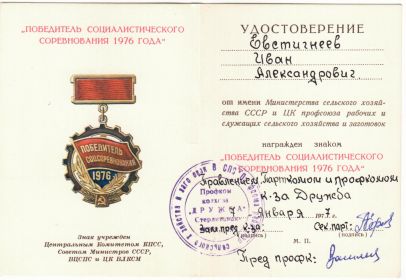

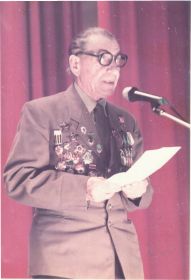

Более двадцати лет возглавляет Иван Александрович Евстигнеев колхоз «Дружба». Надо понимать, неплохо поработал, если за мирный труд к его боевым наградам прибавились ордена «Знак Почета», Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. Как бывший командир этого солдата горжусь им.

А. ДМИТРИЕВ, полковник в отставке, бывший командир полка 66-й гвардейской Полтавской Краснознаменной стрелковой дивизии. Герой Советского Союза.

Омск.

Газета «Советская Башкирия» , 18 марта 1975 года. № 55

От имени жителей Ишпарсова: М. Бормисов, А. Григорьева, М. Егорова, Т. Данилова, Ю. Степанов, Ф. Григорь¬ев, Н. Никитина, В. Дан

СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ВСЕ, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

11 сентября 1998 года исполнится 80 лет со дня рождения Ивана Александровича Евстигнеева, ветерана войны и труда, бывшего председателя колхоза «Дружба». В связи с этим группа жите¬лей с. Ишпарсова прислала в редакцию письмо, которое публикуем сегодня.

В 1959 году председателем укрупнен-ного колхоза «Дружба», куда вошло село Ишпарсово, стал Иван Александрович Евстигнеев. И колхоз начал преобразовываться. В Ишпарсове все обветшалые постройки (конюшни, телятники, склады), покрытые соломой, обновили, покрыли шифером, а некоторые переставили на более удобные места. Досталось тогда Ивану Александровичу. Он не знал ни дня, ни но¬чи. Постоянно находился среди людей, советовался с ними, воодушевлял их.

В хозяйстве стало больше порядка, крепла дисциплина, повысилась организованность. Дела пошли на улучшение. Вовремя отсеивались, вовремя убирали, росла урожайность. Колхоз ежегодно перевыполнял план продажи государству хлеба, колхозники хорошо получали на трудодни зерно, а затем - зарплату, с каждым годом стали жить лучше. У колхоза были три па-секи, и он сдавал мед государству, выдавал и колхозникам.

Ивана Александровича уважали и уважают не только за то, что он был талантливым руководителем, уважающим людей, находящим с ними общий язык, и не только за то, что он был требовательным, строгим, справедливым, но и за то, что он служил примером честности. В колхозе и сейчас вспоминают о таком случае. Однажды супруга Ивана Александровича попросила его выписать для детей в колхозе 2 килограмма меда. Иван Александрович сказал ей: «Ты не путай колхозное с личным. - Вытащил деньги из кармана, положил их на стол и продолжил: - Купи мед у частника-пчеловода». Вот каков он, наш Иван Александрович. Он ничего в колхозе не брал себе. Зато нуждающимся колхозникам помогал, не оставлял в беде никого. Он был очень внимательным к людям, отзывчивым. Делал очень и очень много для того, чтобы колхозникам жилось хорошо.

За то, что ты, Иван Александрович, сумел поднять отстающий колхоз, за то, что ради этого не жалел себя, свое здоровье, трудился денно и нощно, за то, что ты всегда заботился о людях, понимал их, ценил, поддерживал, помогал, был к ним справедливым, доброжелательным, тебя искренне уважают и по сей день благодарят за все это.

Дорогой Иван Александрович! Жители села Ишпарсова от души поздравляют тебя с наступающим 80-летием со дня рождения, желают крепкого здоровья на долгие годы, бодрости, хорошего настроения, счастья.

Елена РОМАНЧУК

ВСТРЕЧА

Вошел он в зал автовокзала На рейсовый купить билет.

- До Пестровки бы мне, - сказал он. Видать, с больницы едет дед. Кажись вот-вот покинут силы,

Как мех кузнечный дышит грудь.

- Вам дать лекарство? - я спросила. * Спасибо, - улыбнулся чуть.

- Вы - дядя Ваня Евстигнеев?

Он, удивленный, молвил:

-Да.

Потом спросила я несмело,

Живется как в его года.

- Пора итожить мне, видать, - Ответил он. - И то не шутка:

Мне скоро восемьдесят лет.

Что повидал - и вспомнить жутко.

И вот теперь здоровья нет.

(Под левым лацканом - колодка Его отличий и наград).

Узнав, кто я, воскликнул:

- Вот как!

Я встрече этой очень рад.

Стихи в районке, впрочем, часто Читаю ваши. Молодцом!.„

И пожелал успехов, счастья, Казалось, посветлев лицом.

- Здоровья вам, - я вслед сказала. Тепло от встречи той в груди:

Маршрутов много от вокзала,

Свели ж нас встречей два пути.

Гвардии полковник в отставке Г. Андреев

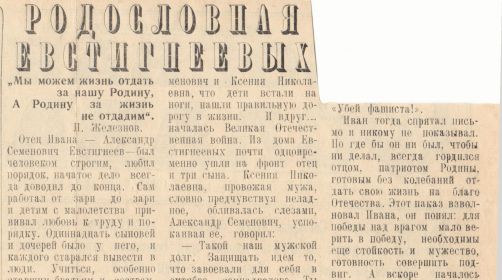

Родословная Евстигнеевых

„Мы можем жизнь отдать за нашу Родину, А Родину за жизнь не отдадим".

И. Железной.

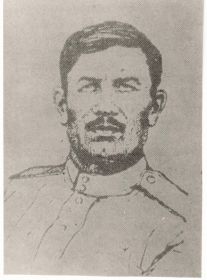

Отец Ивана — Александр Семенович Евстигнеев - был человеком строгим, любил порядок, начатое дело всегда доводил до конца. Сам работал от зари до зари и детям с малолетства прививал любовь к труду и по¬рядку. Одиннадцать сыновей и дочерей было у него, и каждого старался вывести в люди. Учиться, особенно старшим братьям и сестрам, не пришлось. Так исстари велось в дореволюционной России: подрастая, дети бедняков начинали работать за кусок хлеба. Только в 30-х годах его младшим детям удалось окончить школу колхозной молодежи. Окончил ее и Иван.

На селе Александр Семенович славился прогрессивными взглядами, принимал активное участие в претворении в жизнь всех мероприятий, проводимых Коммунистической партией. Он гордился тем, что в 1917 го-ду, служа в Петрограде, был участником Великой Октябрьской социалистической революции. Много слышал от большевиков о Ленине, о будущей новой жизни для трудового народа. Вернулся Александр Семенович в родную Пёстровку, затерянную в перелесках на юго-западе Башкирии, только в конце гражданской войны. Голод и разруха встретили его на родине. Он понимал, что предстоит много сделать, чтобы преодолеть лишения и построить новое общество.

— Власть-то наша, народная, — часто он поучал детей,— поэтому не придется гнуть спины на кулаков, как гнули их мы с отцом и дедом. Теперь работаем на себя и на своё государство.

И чтобы это делать достойно, нужно любить землю, которая кормит нас.

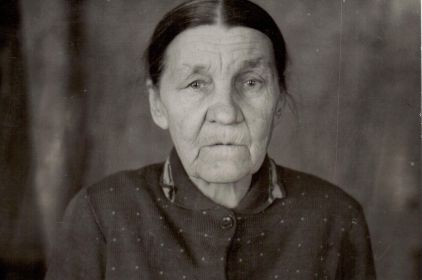

Александр Семенович, обладая незаурядной силой, никогда не уставал от тяжелого крестьянского труда. Его жена - Ксения Николаев¬на, такая же трудолюбивая, как супруг, целые дни проводила в заботах о детях, прививая им доброту и любовь к труду.

Подрастали, мужали сыновья, приобретали специальности, уходили в Красную Армию. Отслужив действительную, возвращались. Кто в отчий дом, а кто, по зову партии, уезжал на стройки первых пятилеток. Невиданный в истории России размах строительства заводов, фабрик и городов требовал много рабочих рук. Иван по комсомольской путевке уехал в город Ишимбай на строительство нефтеперерабатывающего завода. Работать ус¬троился штукатуром. Радовался Александр Семенович и Ксения Николаевна, что дети встали на ноги, нашли правильную до¬рогу в жизни. И вдруг... началась Великая Отечественная война. Из дома Евстигнеевых почти одновременно ушли на фронт отец и три сына. Ксения Николаевна, провожая мужа, словно предчувствуя неладное, обливалась слезами, Александр Семенович, успокаивая ее, говорил:

— Такой наш мужской долг. Защищать идем то, что завоевали для себя в октябре семнадцатого. Ты не убивайся, ведь с тобой остаются невестки, внуки. Если что будет надо - колхоз поможет. А немца мы били в первую мировую, разобьем и сейчас. Разобьем и вернемся.

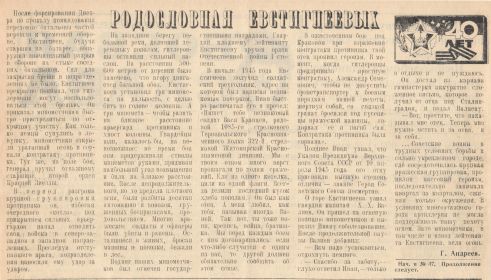

В феврале 1942 года в армию призвали и Ивана, зачислив его в Уфимское пехотное училище. В августе училище было направлено на доукомплектование стрелковой дивизии. Евстигнееву присвоили воинское звание старшина и назначили командиром основного расчета 120 миллиметровой минометной батареи.

В те тревожные дни взоры и думы советских людей были прикованы к Сталинграду. Каждый, от солдата до маршала, от рядового работника до министра, понимал: если падет Сталинград и немцы прорвутся на левый берег Волги, то встанет вопрос — быть или не быть нашему государству. И Александр Семенович, узнав из письма Ивана, что он воюет под Сталинградом, тут же написал ему: -Вот видишь: еще пороху не нюхал и вшей в окопах не кормил, а уже звание имеешь и командиром назначили. Но вот тебе мой отцовский наказ: не дай бог, если трусостью запятнаешь нашу фамилию, тогда на глаза мне не показывайся. Домой тоже не возвращайся, не проси, чтоб мать, по своей бабьей слабости, приняла твое позорище, лучше — умри. У меня же с каждым днем на душе зло накапливается на этих проклятых варваров, и каждый день хочется честно выполнять наказ народа: «Убей фашиста!».

Иван тогда спрятал письмо и никому не показывал. Но где бы он ни был, чтобы ни делал, всегда гордился отцом, патриотом Родины, готовым без колебаний отдать свою жизнь на благо Отечества. Этот наказ взволновал Ивана, он понял: для победы над врагом мало верить в победу, необходимы еще стойкость и мужество, готовность совершить подвиг. А вскоре началось Сталинградское сражение.

Почти на протяжении всего контрнаступления миномётный расчет старшины Евстигнеева. Удачно меняя огневые позиции и тщательно их маскируя, подавлял вражеские огневые точки, мешавшие продвижению наших подразделений. Особое умение и мужество он проявил при овладении высотой 129, где немцы создали сильный узел сопротивления. В ожесточенном бою его расчет остался без связи с командиром батареи в тот момент, когда гитлеровцы бросились в контратаку. Нужен был кратковременный, но до предела плотный огонь по врагу. Однако его ведение затруднялось 30-ти градусным морозом. Ведь прежде чем опустить мину в ствол, с ее уплотнительного кольца нужно снять слой масла. В теплую погоду этот слой снимается легко, а при сильном морозе пушечная смазка становится твердой, как кость. Противник начал продвигаться, а миномёты все молчали. Тогда Евстигнеев принял крайне смелое, но единственно правильное решение. Он приказал всему расчету снять фуфайки и ими разогревать мины. Сам встал к миномету заряжающим и приказал подавать ему мины. Через несколько минут Иван открыл шквальный огонь. Ствол накалился до красна. А миномёт все бил и бил. Противник залег, наши подразделения поднялись в атаку. Пробегавшие мимо пехотинцы, видя миномётчиков без фуфаек, шутили:

—Вам что, жарко у своего самовара?

Вскоре, после окончания сражения, гвардии старшина Евстигнеев стал коммунистом, а на его груди засияли орден Красной Звезды и знак «Гвардия».

Награда окрылила молодого воина. И чем дальше Иван продвигался на запад, тем выше становилось его военное мастерство, крепли в нем мужество и отвага, закалялась воля.

После форсирования Днепра, по приказу командования, передовые батальоны частей перешли к временной обороне. Евстигнеев, будучи старшим на батарее, обнаружил значительный разрыв в обороне на стыке соседних батальонов. Сил для закрытия бреши в подразделениях не было: Евстигнеев прекрасно понимал, что гитлеровцы могут воспользоваться этой брешью. Он приказал минометчикам быстро пристреляться по открытому участку. Как только немцы сунулись и ловушку, минометчики открыли ураганный огонь и сорвали контратаку противника. Тут же, на поле боя, генерал вручил отважному старшине второй орден Красной Звезды.

В период разгрома крупной группировки противника он, избегая очередного «котла», под прикрытием сильных арьергардов начал отводить свои, войска в северо-западном и западном направлениях. Преследуя отступавшего врага, подразделения наносили ему удар за ударом.

На западном берегу небольшой реки, делившей деревеньку пополам, гитлеровцы оставили сильный заслон. На расстоянии 500- 600 метров от деревни было замечено, что в гору двигается большой обоз. Евстигнеев установил три миномёта на дальность, с целью бить по голове колонны. А три миномета — чтобы разить на близкое расстояние арьергард противника и хвост колонны. Гвардейцы шли, казалось бы, на невозможное: во время боя они придерживали стволы минометов руками, придавая наибольший угол возвышения, и били на близкое расстояние. После непродолжительного, но до предела плотного огня, были разбиты десятки автомашин и повозок, груженных боеприпасами, продовольствием. Многие вражеские солдаты и офицеры были убиты и ранены. Оставшиеся в живых, бросая машины и повозки, бежали в лес. Подвиг наших миномётчиков был отмечен государственными наградами. Гвардии младшему лейтенанту Евстигнееву вручен орден Отечественной войны I степени.

В начале 1945 года Евстигнеев получил солдатский треугольник, адрес на котором был написан незнакомым почерком. Иван быстро распечатал его и прочел: «Пишет тебе незнакомый солдат Вася Кравцев, рядовой 1085-го стрелкового Тернопольского Краснознаменного полка 322-й стрелковой Житомирской Красно¬знаменной дивизии. Мы с твоим отцом много вёрст прошагали по полям сражений. Ели из одного котелка, пили из одной фляги. Всегда делили последний кусок хлеба пополам. Он был как отец. А меня любил, как тебя, называя иногда Ваней, Так вот, ты тоже воин, крепись, война, братишка. Мы перед каждым боем с ним договаривались: если что-либо случится с одним из нас, то другой должен обязательно сообщить об этом семье.

В ожесточенном бою под Краковом при отражении контратаки противника твой отец проявил героизм. В момент, когда гитлеровцы предприняли яростную контратаку, Александр Семёнович, чтобы не допустить бронетранспортер к боевым порядкам нашей пехоты, жертвуя собой, со связкой гранат бросился под гусеницы вражеской машины, подорвал её и погиб сам. Контратака противника была сорвана».

Позднее Иван узнал, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года его отцу присвоили высшую степень отличия — звание Героя Советского Союза посмертно.

О горе Евстигнеева узнал гвардии капитан X. X. Валиев. Он пришел на огневую позицию минометчиков и выразил Ивану соболезнование. После продолжительной паузы Валиев добавил:

Вам надо успокоиться, отдохнуть немного.

Спасибо за заботу,— глухо ответил Иван,— только в отдыхе я не нуждаюсь.

Он достал из кармана гимнастерки аккуратно сложенное письмо, которое получил от отца под Сталинградом, и подал Валиеву.

— Вот, прочтите, что наказывал мне отец. Теперь мне нужно мстить и за отца, и за себя.

...Советские воины в трудных условиях борьбы в сильно укрепленном городе, где сосредоточилась крупная вражеская группировка, проявляя массовый героизм, последовательно занимали квартал за кварталом, сжимая кольцо окружений. В условиях многоэтажного города артиллерия не могла поддерживать пашу пехоту огнем. Зато миномётчики, в том числе и взвод лейтенанта Евстигнеева, вели огонь.

Были периоды, когда Евстигнеев, вопреки канонам наставления по миномётному делу на маленьких площадках дворов, окруженных многоэтажными домами, устанавливал минометы вплотную. Более того, для того, чтобы создать более крутую траекторию, параллельную домам при вылете мины из ствола, на опорную плиту миномета он ставил, двуногу-лафет от другого миномета, вешал дополнительный заряд и вел огонь на самом высоком прицеле. В те дни никто не видел, когда Евстигнеев спал, когда ел. Он умело командовал миномётчиками, одно-временно обеспечивая непрерывный подвоз боеприпасов и интенсивный огонь, который помогал гвардейцам штурмовать и овладевать зданиями, превращенными гитлеровцами в доты.

За эти подвиги гвардии лейтенант Евстигнеев отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени.

После окончания Великой Отечественной войны И. А. Евстигнеев более года передавал свой боевой опыт молодым воинам. Как только наступил срок демобилизации, он задумался: куда податься? Друзья-однополчане звали в города, на восстановление разрушенных заводов, фабрик, шахт. Но ему, с измальства воспитанному в уважении к тяжелому крестьянскому труду, стоило закрыть глаза, как представлялось раздолье колхозных нолей. Его с детства волновали и радовали густые запахи свежевспаханной земли. Он вспоминал мечты отца — украсить землю садами, вывести небывалые сорта пшеницы и овощей. Иван решил, что поедет работать только домой, только в колхоз.

Земляки радушно встретили доблестного воина. Вскоре его избрали председателем колхоза имени А. С. Пушкина. Годы, опаленные войной, сказались и на далекой Башкирии. Колхоз находился в запущенном состоянии. Не хватало хлеба, кормов, тягловой силы. Пришлось начинать с нуля. Но гвардеец, как и в годы войны, ставил перед собой и коллективом реальные рубежи укрепления разрушенного хозяйства и уверенно выполнял поставленные задачи.

Среднего роста, худощавый, всегда подтянутый, и энергичный, Иван Александрович необыкновенно быстро вошел в роль колхозного вожака. Вставал, как правило, с зарей и шел на ферму, в поле, на пастбище: знал что, где и как делается, анализировал, советовался, учил и сам учился у людей. Колхозники, уважавшие его, шли к нему, делились своими радостями и нуждами, просили и совета, и помощи. Все это помогло ему сколотить колхозный коллектив и вывести его в число передовых в районе.

Из года в год колхоз, руководимый И. А. Евстигнеевым, перевыполнял все производственные ' планы и социалистические обязательства. Колхоз трижды укрупнялся и стал именоваться «Дружба». Только в 1974-1978 годах денежные фонды ежегодно составляли тысячи рублей, чистый доход — сотни тысяч рублей, рентабельность-до сорока процентов. Все животноводческие и другие производственные помещения были построены заново. Выросли новый клуб, три школы, два детских сада, магазин, была оказана материальная помощь в строительстве личных домов колхозников.

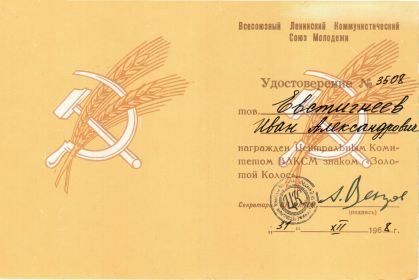

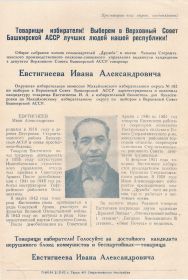

За самоотверженный труд Иван Александрович Евстигнеев награжден орденами «Знак Почета», Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени. Он неоднократно избирался членом районного комитета КПСС, депутатом райисполкома, и Верховного Совета Башкирской АССР.

В 1979 году Иван Александрович по возрасту и состоянию здоровья ушел на заслуженный отдых, стал персональным пенсионером республиканского значения, Но не сидится дома поседевшему фронтовику. По его просьбе он назначен начальником районного пионерского лагеря "Колос», является частым гостем школ, учреждений и предприятий. У бывшего гвардейца с добродушными глазами и отзывчивым сердцем всегда находятся душевные слова, которыми он зажигает сердца молодых и увлекает старшее поколение. Особое уважение питает к нему молодежь. В его боевой юности и в послевоенном самоотверженном труде она видит свой долг служения Родине. Для многих юношей и девушек его боевые и трудовые подвиги стали жизненными эталонами.

Гвардии полковник в отставке Г. Андреев, ветеран части.

Газета «Боевая слава» № 47-49 17-21 апреля 1984.

Гвардии сержант 145 ГСП 66 ГСД Новичков Петр Алексеевич

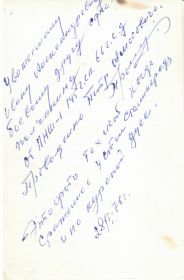

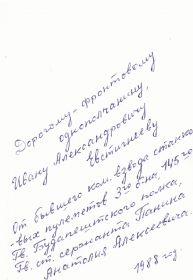

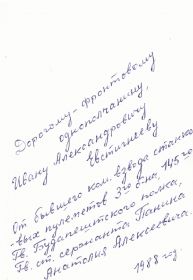

Дорогой Иван Александрович!

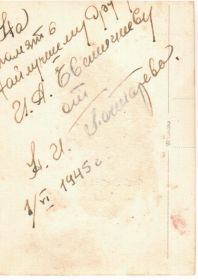

Получили от Вас фотокарточки прошлых военных лет, статью нашего дорогого командира полка А.П. Дмитриева. Написанное Вами стихотворение о нашей 120 мм миномётной батареи. Знаешь ли, что мы с Надеждой не смогли прочесть без волнения и слёз. Большое, большое Вам спасибо!

В статье «Нити солдатской дружбы» я лично ещё бы больше прибавил о Вашей дружбе, упорстве с личным составом батареи, которое заслужили не только под Сталинградом, а на Курской-Орловской дуге, когда Вы мне помогли с извлечением мины из ствола миномёта. При последнем выстреле у меня из миномёта не вылетел снаряд, а команда поступила «снимаемся», нужно было поддерживать батальон огнём и «колёсами». Когда мы с Вами опробовали всё: перевели боёк на жёсткое, протянули шнур, несколько раз дёрнули, но выстрела не последовало и пришлось освободить двуногий лафет, вывернуть ствол из гнезда опорной плиты. Стали ствол поднимать вверх и Вы держали руками в ожидании выхода мины. Как это было опасно для нас всех, и всё же мы сумели извлечь мину из ствола и догнать батарею. А Вы ведь были старшим на батарее, несмотря на то, что были командиры взводов, они ведь офицеры, а Вам командир батареи лейтенант Волюнов Александр Павлович доверял больше чем кому бы ни было из взводных. Я лично Вам благодарен за всё. Мы с вами сроднились не только по руководству: Вы парторг батареи, а я комсорг, но и по нашему человеческому отношению к друг к другу. Мы с Вами гвардейцы, и это звание заслужили в боях с грозным врагом. Да вспоминаем Степченкова В.И., Уваисова, Джунгалиева, Колина (Кслина) Сашу, Фёдора Ивановича Ивлюшкина, Аравина. Да верных всех своих боевых друзей. Наша дружная фронтовая семья останется в памяти до самой смерти.

Иван Александрович! Посылаю Вам бандероль, с землей. Священная земля Сталинграда с документом дирекции памятника ансамбля героям Сталинградской битвы. И карту Сталинградской битвы. Если в школе Стерлитамака № 20, носящей имя Вашего отца, героя Советского Союза, есть музей боевой славы, но нет священной земли Сталинграда, попрошу Вас передать школе от имени нас оставшихся в живых, которые защищали Сталинград. Если потребуется другим школам, то могут написать в музей, им вышлют на имя директора школы.

Дорогой друг, большое, большое Вам спасибо за реликвии. У нас всё по-старому, изменений нет. Внучка на 3-м курсе университета, по твёрдым сплавам. Практику будет проходить на нашем заводе. Надежда работает в поликлинике, возится с нами фронтовиками. Я не работаю, болят ноги, но занимаю одну из ведущих должностей по дому - начальник БАМа, т.е. Базар, Аптека, Магазин, что составляет БАМ с окладом 132 рублей в месяц. Желаем всем, Вам, детям, внукам, родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и чистого неба. Крепко обнимаем Пётр и Надежда.

А как хочется встретиться со всеми нашими батарейцами, оставшимися в живых, вспомнить обо всём!

После войны

...И опять пяток лет - на различных административных работах на селе, тоже, конечно, нужных, важных и нелегких. С 1946 по 1951 год работал секретарём исполкома Пёстровского сельского Совета Стерлитамакского района, заведующим районным торговым отделом, секретарём исполкома Стерлитамакского районного Совета депутатов трудящихся.Но земля все же ждала, звала его... И он пришел к ней! Помогла ему в этом партия, в ряды которой он вступил еще под Сталинградом в 1943 году..Иван Александрович был рекомендован руководителем колхоза имени Пушкина, только что сформированного по тогдашним порядкам из трех не прибыльных хозяйств. Было это в феврале 1951 году... В 1959 году- избирается председателем колхоза "Дружба". У нас не было принято сохранять для истории некоторые из тех «объектов», с которых начинали свою жизнь нынешние коллективные хозяйства, а зря! Сегодня те самые плетневый коровник и землянка-птичник, свинарник под лубяной крышей, да и многое другое стали бы своего рода «музеем» с полезной информацией и агитацией. Сегодня «не в моде» говорить добрые слова о колхозной жизни и советских порядках. И все же хочется сказать: и Иван Александрович, и его односельчане с удовлетворением вспоминают годы, отмеченные совместным трудом. Об этом же свидетельствуют такие капитальные объекты в нынешнем колхозе с хорошим именем «Дружба», как животноводческие фермы, школы, клубы, семенные и другие амбары, пилорама, пожарное депо и кое-что другое, очень нужное коллективному производству. Нельзя не вспомнить о том, что за первые же три года работы Ивана Александровича председателем колхоза годовой денежный доход со 139 тысяч рублей в бывших трех хозяйствах возрос до 400 тысяч рублей без малого. Ведь иначе на что бы и строились! А электричество и газ?! Сегодня сельчане и не вспоминают, каких трудов стоило первым инициаторам внедрение их в сельский быт. А Иван Александрович сейчас без затруднения может перечислить любому собеседнику много¬численные факты, суммы и имена, связанные с этими новшествами в деревне. 25 лет своей жизни посвятил Евстигнеев колхозному строительству. Надо понимать, неплохо поработал, если за мирный труд к его боевым наградам прибавились ордена «Знак Почета», Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. И, казалось, после многолетней напряженной работы Иван Александрович воспользуется возможностью отдохнуть. Многие не только в районе, но и за его пределами знали И. А. Евстигнеева и как умелого вожака учреждения, вроде бы и не очень отвечающего его «мужицкому складу ума и характера» - районного пионерского лагеря, которым ему предложили руководить после ухода на пенсию и которому он отдал почти десяток лет. Он знал, что сделать это будет нелегко, не имея фондов. Но согласился, потому что велико было желание по¬мочь району благоустроить учреждение, предназначенное для отдыха детей. Иначе, какой там мог быть отдых, когда в корпусах проваливались полы, не были благоустроены площадки для спортивных игр... Да что там площадки, на весь пионерский городок одна единственная скамейка. В первый год мало что успел сделать. Латал дыры да переделывал кое-что в корпусах, на территории. Пионерское лето 1979 года прошло без осложнений. Детей вовремя кормили, организовывали для них различные интересные мероприятия. Дети довольные, счастливые разъезжались после отдыха домой. С раннего утра и до отбоя можно было видеть начальника лагеря то за одним, то за другим делом. Глядя на него, подтягивались пионервожатые и воспитатели. Старались заслужить от него слово «молодцы!» и юные обитатели лагеря. Они быстро поняли, что начальник, хоть и строг, но справедлив и добр. А за доброту, как известно, платят добром. Иван Александрович не читает наставлений, а только как бы советует: «Делай, как я». И все. И это лучше всего влияет на людей всех возрастов. «Чудо-лагерь был!» - вспоминают и сейчас его воспитанники, и их родители. Сумел его начальник построить дело так, что и вид лагеря стал хорош, и обстановка в нем - весьма интересной и полезной для детей. Потому и не случайно бывали в нем не только ребятишки из хозяйств района. Так, в разное время в Пёстровке поправляли свое здоровье дети, пострадавшие в Чернобыльской трагедии, ребята из ГДР и из многих других мест и краев. При недавней нашей встрече Иван Александрович подсчитал: каждый год в лагере отдыхало до 900 человек, значит, всего за время его работы побывало свыше 80 тысяч. Целая армия! Вместе с женой, Александрой Яковлевной, они воспитали трех сыновей и двух дочерей. Но и после того как выросли дети, в их доме ,в Пёстровке, не стало пусто - всегда на каникулах были внуки и внучки. И на всех них у Ивана Александровича и Александры Яковлевны хватало внимания и доброго слова. А воспитывал он нас – всегда своим примером: «Делай как я». За это - все мы ему благодарны! Как написал журналист стерлитамакской районной газеты Г.Елисеев, в статье, приуроченной к 80-летию моего деда И.А. Евстигнеева «Рядовой солдат истории»: «Большое тебе человеческое спасибо за все, что делал и делаешь для людей!». 9 августа 2001 года на 83 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни Ивана Александровича не стало…Похоронен он на деревенском кладбище, в своей родной Пёстровке, (ныне Большое Аксаково) Стерлитамакского района Республики Башкортостан. Вскоре, в 2002 году умерла и его супруга, наша бабушка Евстигнеева Александра Яковлевна… Но память о дедушке и бабушке, их подвиге и жизни, всегда будет в моём сердце и в сердцах моих близких, моих детей, надеюсь и в сердцах моих внуков и правнуков!