Пётр

Дмитриевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Мой дед, Долгашёв Пётр Дмитриевич, уроженец деревни Волчищево, бывшего Жиглицкого, ныне Новоникольского сельсовета, был человеком слова, чести и достоинства. О войне всегда говорил ПРАВДУ, какой бы горькой и трусливой она не была. И не только говорил нам - внукам, он много писал в местную газету "Нелидовские известия" стараясь донести до живущих в мире людей (цитата) "пусть наши дети, внуки и правнуки знают, что перенесли их отцы и деды. Пусть знает молодежь, как страшно борьба с коварным опытным врагом, которому мы все-таки в конце концов зубы обломали". Кому интересно почитайте, он писал не только о себе, в его стотьях Вы можете узнать о подвиге СВОЕГО ГЕРОЯ.

Боевой путь

В 1938 году Долгашёв Пётр Дмитриевич был призвав на срочную службу, а 24 июня памятного 1941 года отправился на войну. Из деревни в этот день ухолили 12 человек. А вернулось в 1945 из тех 12-ти дед и Чехлов Семен Александрович. И это только из одной первой группы ушедших на фронт.

Свой боевой путь Петр Дмитриевич начал с воинского эшелона, который доставил солдат в город Нарва Эстонской ССР в 72-й артиллерийский полк, который участвовал в боях с первого дня войны. Их влили как пополнение. Трижды ранен, контужен. С 18 августа по 7 ноября 1941 года был в обороне под Ораниенбаумом. Потом под артобстрелом был переброшен через Финский залив со своим полком в Ленинград.

В конце января 1942 года воевал у Ладожского озера. И в феврале был тяжело ранен. После излечения в госпитале он участвовал в боях на Орловщине. Форсировал три больших реки — Десну, Днепр и Вислу. Прошел Польшу, побывал в Германии, но до Берлина не дошел: 19 апреля 1945 года на территории Германии был ранен.

Победу встретил на госпитальной койке в городе Седлец (Польша). Всегда жалел, что не довелось расписаться на Рейхстаге.

Умер дед в 1994 году от осколка снаряда, оставшегося в легких со времен войны.

Воспоминания

В тексте приведены воспоминания Долгашёва Петра Дмитриевича.

ВОЙНА НАЧАЛАСЬ В ВОСКРЕСЕНЬЕ...

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА. Ну, кто из нас, нынешних стариков, забудет это

воскресенье, погожий, ненаглядный денек, который потом тучей угарной

затмился?! Что делали мы, тогдашняя молодежь, в выходной? Да гуляли с

девчатами в нашем Новоселковском клубе Жиглицкого сельсовета. И вот я

иду домой отсыпаться, а родные плачут: мне уже повестка лежит со строгим

приказом прибыть немедленно в военкомат. И еще семи парням из колхоза

"Новая жизнь" (д. Волчищево) такие же повестки пришли.

Попал я в 72-й артполк, который размещался в Эстонии, в городе

Нарве. Этот полк уже успел повоевать и крепко его потрепали, вот нас на

пополнение и бросили. Трое суток мы добирались на лошадях к линии

фронта, и вот, наконец, городишко Тарту. Там уже нас ждали. Как сейчас помню, построили нас на лесной полянке. Подошел комполка, полковник, и сказал:

— Хорошее ваше пополнение. Ведь многие из вас уже порох нюхали в

финскую, вот и медальки я вижу у кое-кого из вас — "За отвагу", "За боевые

заслуги". Такие награды зазря не дают. Желаю вам, чтобы новые заработали.

Правда, полковник честно признался, что враг коварен и силен: уже

три раза немцы захватывали орудия. И все же сказал, мол, с таким пополнением притопчем своим колесом траву до Берлина... Эх, плохо, что

такое сразу не получилось, и снова мы топтали траву на пути к Ленинграду.

После распределения, я попал в боепитание. Нас было в полку 52

парня, все конечно на лошадях: тогда ведь и пушки таскали на каурых и

гнедых. На вооружении были 76-ти и 150-миллиметровые орудия.

И вот в первых числах июля я получил первое боевое крещение, а

вернее, увидел настоящую войну. Повезли мы снаряды к орудиям. Они

стояли открыто и били без конца. Но вот появился немецкий самолет

("костыль" — как мы его после окрестили). Сделал круг над орудиями, и

сейчас же немцы открыли в этом направлении огонь. Боже, что было! Около

меня, ну совсем рядом, разорвался снаряд. Я вгорячах стегнул лошадей, но

погнал не в тыл, а помчался к передовой. Лошади были очень хорошие, несли

— только ветер в ушах. И не знаю, что было бы. Но бежит один пехотинец,

кричит:

— Куда прешь, так тебя и растак! Там немцы!..

Тогда я на всем ходу свернул к лесу. В стороне виднелся кювет глубокий. А ведь снаряды в повозке тяжелые, да ведь и предупреждали нас, чтобы с ними обращались аккуратно. Перескочил кювет — слава Богу, не взорвались. И только отъехал метров 200, смотрю: едут немцы по большаку. Так красиво: рукава до локтей, кто на велосипедах, кто на мотоцикле. А позади автомашины с пехотой. Я погнал к лесу галопом, по кочкам, только снаряды ляскают. Подъезжаю к лесу, а там уже наши ребята вместе с командиром взвода. На этом месте мы все сосредоточились и стали отступать.

Орудия у нас враг легко забирал: лошадей расстреливали. Самолеты с

крестами, тогда летали безнаказанно. Наши истребители (мы их именовали

"кукурузниками") были беспомощны, а немецкие летчики просто обнаглели:

днем даже за одним человеком гонялись, проходили на бреющем полете,

чуть голов не задевая. Поэтому, во избежание сплошных потерь, мы отступали только ночью. И зашагали мы, теряя километр за километром, по родной земле. В Нарву не попали: она уже была немецкой, Таллинн — тоже. Их флот уже залез в Балтику, а мы все шли по берегу Балтийского моря. Ни-когда не забуду красивых дачных мест, мимо которым мы проходили. Душа болела: такую радость земную фашисту оставлять!

Таким образом дошли мы до города Кингисепп, который обороняли наши

морячки. Они действительно дрались по геройски, отважно, но даже эти

лихие, бравые, отчаянные парни не смогли в то время устоять против

слаженной механизированной немецкой военной мощи. И все же на

несколько дней немцев сумели задержать. А за это время наши саперы

проложили дорогу по кингисеппским заповедным лесам. И мы все же вышли

со всеми обозами к Петергофу. А немцы уже были у стен Ленинграда. Новый

Петергоф удержать нашим не удалось, мы отошли в Старый, и там фронт

остановился. Из Кронштадта били такие пушки, что от воздуха, который

рассекал летящий снаряд, человек падал. Наши обозы стояли в Ораниенбауме. Беспрерывно бросались в бой моряки-балтийцы. Уже появились на вооружении десятизарядные винтовки, Кронштадт был весь в разрывах бомб. Его бомбили по два-три раза в день. Бросали листовки. Одна запомнилась: "Кронштадт с водой смешаю, Ленинград возьму!"

Очень тяжелое положение сложилось у нас. Не стало хватать боеприпасов,

не было питания. В день давали каждому бойцу 300 граммов жмыха и один

раз приварок из концентратов и больше ничего. Лошадей тоже стало нечем

кормить. И вот 7 ноября 1941 года нас решили по Финскому заливу перебросить в Ленинград. Как мы были рады! И знать не знали, что Ленинград тоже в окружении. Хотя и ночью мы переправлялись, но фашисты все же нас

обстреляли. Они били прямой наводкой. Многие были убиты. Когда вспоминаю, как наше поредевшее войско шло по Невскому проспекту, слезы катятся на бумагу. Было уже холодно, а мы в летней одежде. На ленинградцев смотреть было больно: человек от голода превращался буквально в доходягу, где останавливался, там и падал. За ста граммами хлеба — длиннющая очередь.

Я пишу это вот почему: пусть наши дети, внуки и правнуки знают, что

перенесли их отцы и деды. Говорите, что сейчас жить невыносимо? Не

гневите Бога. Сейчас еще жить можно, вот во время войны — действительно,

страшно. Будь она проклята! Да не повторится она никогда-никогда!

А в настоящее время надо каждому честно трудиться, не бояться и грязной

работы. А то все только и любят с сумочками нарядными ходить. Я в свое

время трудом и потом хлеб зарабатывал, даже ради своей семьи и пастухом

довелось побыть.Пользуясь случаем, хочу пожелать крепкого здоровья и всяческого благополучия моим соратникам тех тяжелых первых дней войны Семену Александровичу Чехлову, живущему в деревне Волчищево (он был моим помощником по погрузке снарядов); Василию Ефимовичу Иванову и всем

остальным. А многих я похоронил лично. Вот под Лугой лежат восемь одно-

полчан, которых довелось закапывать в сырую землю после бомбежки

юнкерсов. Все это горько вспоминать. Но надо! Пусть знает молодежь, как

страшно борьба с коварным опытным врагом, которому мы все-таки в конце

концов зубы обломали.

П. ДОЛГАШЁВ, г. Нелидово.

В тексте приведены воспоминания Долгашёва Петра Дмитриевича о форсировании рек.

НЕ ЗАБЫТЬ ВАС ВОВЕКИ, ВЕЛИКИЕ РЕКИ...

...И снова посыпаю вам, уважаемая редакция, очередную свою статью о

минувшей войне. Не боюсь быть назойливым, Поймите правильно: годы у

меня закатные, надо успеть донести как можно больше воспоминаний до

читателя. И то приходит на память, и это. Убежден, что в любых военных

мемуарах ничего незначительного нет: все должно привлекать внимание

читателя, особенно молодого. Уверен, что потомки будут читать о подвигах

советских солдат с таким же интересом, как о тех чудо-богатырях, которые

одолели Мамая и Наполеона.

А речь в моем нынешнем повествовании пойдет о реках, которых на моем

военном пути было немало: Десна, Днепр, Березина (Белоруссия, Украина),

Птич (Польша), Висла, Одер, Нейс (Германия). Любая по-своему красива, но

любоваться нам, фронтовикам, ими было некогда: каждая из рек — водная

преграда, которую надо было обязательно одолеть да еще под обстрелом и

бомбежкой.

Но, пожалуй, больше всего мне запомнился широкий и могучий Днепр. И

вот почему. Когда наши войска в 1943 году перескочили Десну, немцы

решили закрепиться на Днепре. А до него мы шли 300 километров, и

противник при этом большого сопротивления не оказывал. 200 километров

по Сумской и Черниговской областям пешком отмерили — с песнями и

гармонью. А как прекрасно нас встречали в украинских селах: выносили нам

хлеб-соль, приветствовали — не забыть такого никогда.

Но вот наконец и Днепр — могучий и широкий. Размахнулся в ширину

возле городка Лоев больше чем на километр. Чем он хорош? Если тихая

погода, то словно и течения нет, вроде как бы вода стоит на одном месте, а

светлая какая!.. Немцы уже успели закрепиться на правом берегу. Поступили,

как всегда они делали: выбрали высокую кручу. А у нас наоборот: кило-

метров пять лесок, а дальше заливной луг до самой воды тоже на пять

километров. И абсолютно ничего не видно, что делается у фрицев? Да еще

вдобавок река там была с поворотом, а на повороте — красивое село,

утопающее в зелени. Спасало нас то, что на лугу было много стогов сена, под

которыми мы, корректировщики огня и пехотинцы, окапывались. А

стереотрубу затаскивали на стог: все ж можно какую-нибудь из огневых

точек таким образом засечь. Орудия наши, 120-миллиметровые гаубицы,

стояли под тем леском, что позади нас. Там и начинали скапливать основные

силы для решительного броска через Днепр.

Почти весь октябрь 1943 года мы готовились к тому, чтобы наконец овладеть

таким важным плацдармом на правом берегу. Я до сих пор не могу понять вот что: кому надо было погубить людей? Дело в том, что совсем уж перед артподготовкой появился манящий лозунг: кто первым ступит на правый берег Днепра, тот сразу же будет считаться Героем Советского Союза.

И ведь нашлись среди командования деятели: послали на вечную гибель два полка пехоты. Около 1000 человек ночью перебросили на плотах и лодках и, пожалуй, ни один из них не остался живым. А почему? Потому что буквально в 50 метрах от воды были хорошо оборудованные немецкие траншеи. Да

и к тому времени у гитлеровцев появились фаустпатроны, которыми они

нам наносили очень большой урон... Вот что обидно: небось, кто-то из командного состава хвастает, что у него за Днепр звездочка Героя, а сам находился тогда в километрах 50 - 60 в тылу и давал распоряжения губить бездарно «людей.

Кости скольких моих соотечественников омывают до сих пор воды Днепра.

И буквально на второй день после этого побоища наконец - орудийные

раскаты. Били и из "рядовых" орудий и из "катюш", сметая и разметая на

том берегу и врагов, и их укрепления. Вот так и получилось, что и мы,

корректировщики огня, и пехотинцы, которых снова набрали из украинцев,

перешли Днепр без единого выстрела. Немцы убежали от воды на шесть -

семь километров на старую линию обороны. И по ширине мы захватили

верст эдак 15—18. Быстренько соорудили паромы, на каких и начали

переправляться все наши войска. А ночью даже удалось перевезти наши

знаменитые танки Т-34 и кавалерию. И погнали немца от Днепра к черту на

кулички — все дальше и дальше! (Таким образом, к 7 ноября 1943 года был

освобожден Киев).

Да, к тому времени научились мы воевать, и техника наша улучшилась, и

число ее прибавилось. Появились бомбардировщики "Лавочкин",

"Петляков", "Туполев". А какой ужас наводили на немцев наши

знаменитые по тем временам штурмовщики ИЛы. Как выскочут, бывало, из-

за домов, чуть крыши не задевая, как начнут "поливать"! Ведь на них даже

равные снаряды "катюш" были установлены. Кому-кому, а мне, разведчику

-корректировщику огня, все это виделось как на ладони, потому что мы

всегда (правда, по очереди) должны были находиться с пехотным

командиром, чей полк мы поддерживали

И на Днепре не все получалось гладко. Немцы после первых потрясений

пришли в себя и ринулись в контратаку — бросили на нас несколько танков

("тигров") и пехоту. И прямо скажу: наша пехота не выдержала, дрогнула, и

нам пришлось вызывать на себя огонь наших знаменитых гаубиц. Страшно,

конечно, было принимать такой огненный ураган. А что поделать? Позади —

Днепр. Никогда не забуду: нашлась в пехоте смелая девушка санитарка вроде

той Анюты, которая когда-то меня спасла, я писал недавно. Ну так вот,

схватила эта девушка саперную лопату и давай бить по головам струсивших

пехотинцев: - Куда бежите?! — кричит. — Позади — Днепр! Всех вас,

дураков там утопят!-И представьте себе, помогло. Остановились горе-вояки, вернулись на исходные позиции, взялись за оружие. Несколько танков загорелось,

остальные дали задний ход.

Всяко случалось на войне. Плывешь, бывало, через Днепр (хоть мы и

находились на правом берегу, но кухня и все имущество были еще на левом),

и сколько раз приходилось реку переплывать то туда, то обратно, и все под

обстрелом. Бил нецелой артиллерией и минами, стараясь разбить первую

ветхую переправу из двух громадных лодок, на которых находился плот. Но

Днепр не давал нас в обиду. Рядом рвались мины и снаряды, но уже на

глубине, а потому нам вреда не было ни какого. Только рыбы, бывало,

громадная всплывала. Да уж!

В составе этого 293-го гаубичного полка я прошел по военным дорогам

ровно 2 года до третьего ранения на Висле (Польша). Мы были переданы

четвертому корпусу прорыва (5 дивизия). И нас всегда перебрасывали по

линии фронта с одного участка на другой, и даже фронты меняли. Но про-

тивника мы не преследовали. Прорвем оборону или сдержим врага и снова на

другое место. Техникой мы своей гордились: исключительно хорошие

машины — американские студебеккеры. Трехосные: идут, бывало, хоть по

сугробам, хоть по грязи любой, да еще и орудие (гаубицу) такая машинища

тянет, а, кроме того, 50, а то и больше ящиков снарядов и весь расчет везет.

Ну и как забыть моих дорогих сослуживцев-однополчан — командира

старшего лейтенанта Иванова (ленинградца), комзвода Казанцева,

комотделения Захарова Яшу. Правда, все они были намного моложе меня, но

грамотные, толковые ребята. Часто прислушивались к моему совету: ведь я

уже, ого, в какие переделки до этого попадал, дважды ранения "зарабатывал".

А трусов у нас не объявлялось. Многих, конечно, пришлось и похоронить,

например, азербайджанца Самеда Махмудова, Сучкова (имя запамятовал),

паренька из Сумской области, Спиромского (москвича, сына знаменитого

ученого) и многих других. Вечная им память.

Что поделаешь: на войне смерть всегда висит над тобой. Сколько раз

пришлось попадать под бомбежку юнкерсов. Ведь они, как коршуны, идут

под самым небом на большой высоте и обязательно заходят от солнца. А

потом сразу падают, как бешеные, и строчат из пулеметов, лупят из пушек.

Да еще бомбы бросают. Наука здесь проста: пока двенадцать бомб не

свалятся — лежи, где тебя они захватили, и не вздумай рыпаться. А кто

пытался искать лучшее укрытие, тех давно нет. Нужны были стальные нервы,

чтобы такое выдержать.

Война — тоже школа. Скоро в ней научишься-приладишься понимать, где

и как можно спастись и от бомбежки, и от мин, и от снарядов. По гулу

определишь, что сейчас летит над твоею головой. А самое главное на войне

— не лениться. Где бы ты ни остановился, сразу копай для себя укрытие, что

я всегда и делал. Хотя кое-кто надо мной и посмеивался: вот, мол, "герой",

окапывается за сто километров от фронта. Ох, как трудно было мне

вразумить таких шутников! Их юнкерсы вразумляли. Да только вот выводы,к сожалению, зачастую некому было после делать: погибли ни за грош,

глупые ребята.

...Уважаемая редакция! Вот пишу это сейчас и невольно слезы набегают.

Сколько поту и крови было пролито за Советский Союз, за страну, в

которой, казалось бы, все были как братья— и грузины, и армяне, и

азербайджанцы. Все шли в бой с кривом " За Родину!" И вот нашей общей

Родины нет, у каждого, получается, она своя. Конечно, будущие историки

объяснят, почему и как такое случилось, выявят объективные причины

этого страшного процесса, расставят все точки над "i". Верится мне, что все

бывшие советские республики когда-нибудь вновь объединятся, не на

насильственной, а на добровольной основе: слишком прочны связи,

слишком глубоки общие корни.

Но поверьте, сейчас нам, бывшим фронтовикам, от всего этого не легче.

Мы все-таки воевали за Советский Союз и, кажется, воевали неплохо.

П. ДОЛГАШЕВ

В тексте приведены воспоминания Долгашёва Петра Дмитриевича о ранении.

МЕНЯ СПАСЛА АНЮТА.

Уважаемая редакция "Нелидовских известий"! Не раз писал вам

воспоминания о Великой Отечественной войне, которую я прошел от начала

до конца. Эти огненные версты кровью запеклись в сердце, оно не может

молчать. И я очень благодарен за то, что вы даете мне, фронтовику-ветерану,

возможность выговориться до конца, печатаете все мои статьи и рассказы.

Поймите, не тщеславие мною движет, вовсе нет. Просто не хочется, чтобы

канули в небытие ни дни, ни годы, ни даже мгновения той грозной войны для

самых отдаленных потомков, чтобы знали-ведали они: не посрамили их

деды-прадеды славу русского оружия. И горько и больно было им порой на

кровавых огнедышащих полях, и нельзя эти горечь и боль тоже прятать от

людских глаз, потому что нужна подлинная, а не мнимая правда о войне. Во

имя этой правды я и стараюсь писать.

...ИТАК, вот что было со мной в те страшные дни 1941— 1942 годов. Начну с

песни, которую сложили тогда и которая коснулась лично меня.

Дул холодный порывистый ветер,

И во фляге застыла вода.

Вот тот день и тот памятный вечер.

Не забыть ни за что, никогда.

Был я ранен, и капля за каплей

Кровь горячая стыла в снегу.

Наши близко, но силы иссякли.

И не страшен я больше врагу.

Безуспешно кидались в атаку,

Шел по-прежнему яростный бой.

Медсестра, дорогая Анюта,

Подползла, прошептала: "Живой..."

Я взвален был на девичьи плечи,

И во фляге согрелась вода.

Вот тот день и тот памятный вечер

Не забыть ни за что, никогда.

Слезы льются сейчас на бумагу,

Как припомню кошмарный тот день

И Анюточку в шапке-ушанке,

Санитарную сумку на ней.

Мне и сейчас покоя не дает тот самый кошмарный, я считаю, день,

когда я, солдат, был вывезен из голодного блокадного Ленинграда — едва

ноги передвигал! И попал затем в пехотный полк на пополнение (он очень

поредел — 1000 моих соотечественников были там уже или убиты, или

замерзли). К сожалению, номер полка не запомнил, знаю одно: формировали

нас на станции Жихарево, которая была уже освобождена от немцев. А какие

ребятишки вместе со мной в это пополнение вошли: фэзэушники, только что

из блокады, 22—23-х летние, не старше. Они были даже слабее меня, да и

одежонка-то их — легкие бушлатики. На ногах ботиночки и лапотки (это в

сорокаградусный-то мороз!) Я, повторяю, был тоже очень слаб, а насколько

— судите сами.

Представьте себе, с августа 1941-го до января 1942-го каждый из нас получал

вот какой ежесуточный паек: 300 граммов жмыха да два раза жидкий суп из

концентратов. Все. Больше ничего. Вот на таких харчах надо было держать

оборону. Ослаб настолько, что ветром шатало, да и организм во многом уже

не срабатывал, сдавал. Одно лишь было у меня превосходство перед

однополчанами — теплая одежда. Я заранее сумел о ней побеспокоиться.

Не думайте, ради Бога, что я преувеличиваю или хочу вызвать к себе со

стороны читателя слезливую жалость. Нет. Все написанное мной — чистая

правда. Как говорится, что было, то и было. И кто вынес такое и остался в

живых, тот трижды счастлив. Мало нас. Ох, как мало... А могло бы больше

остаться? Могло, если бы к солдатам, защитникам Родины, относились, как к

живым людям, а не к пушечному мясу. Ведь прекрасно знало наше

командование, что такие вояки, какими были мы тогда, не смогут отвоевать у

немцев сколько-нибудь земли. Но гнали и гнали бессмысленно в огонь, на

смерть. И так день за днем.

Пролежал я и в буквальном, и в переносном смысле в болоте под

станцией Мга три дня (считался стрелком). На вооружении у нас были

простые винтовки (да и тех в то время не хватало). Не было никаких

укрытий, кроме лежащих вокруг трупов. Ну, а нейтральная зона — только

железнодорожная насыпь: мы по одну ее сторону, немцы — по другую. Они

находились в более выгодном положении, чем мы: во-первых, свои танки

буквально зарыли в землю, только стволы торчат, во-вторых, обогревались в

блиндажах. Ну а мы?.. Под открытым небом в сорокаградусный мороз. Есть

разница? Да еще фрицы посыпали нас этакими маленькими минами, которые

в радиусе 50 метров поражали все живое. То и дело с их стороны рвались

пулеметные и автоматные очереди. Когда темнело, через каждые пять минут

враг пускал ракеты, и было видно все словно на ладони. Подняться во весь

рост даже не думай и только ползком среди трупов, вот и весь твой маршрут.

Ночью привозили обед, который замерзал почти сразу же. Да ледяной

водки по 100 граммов каждому давали. А кто хотел больше выпить,

пожалуйста, если есть во что взять. Привезут водочку, может быть, в расчете

на 200 человек, а нас уже 50 осталось. А сколько она ребят на моих глазах

унесла! Были такие храбрецы: выпьет около походной кухни солдатик

изрядно и сам черт ему не брат, и во весь рост встанет "в атаку" попрет. Да

только далеко не уйдет. Смотришь - и остался лежать на весь век.

Изредка, правда, выручала нас "катюша", лупила немецкие тылы. И

тогда там все горело. Ад кромешный! Ведь били термитными снарядами.

Немцы орали через громкоговорители; «Рус! Прекрати бить адской машиной,

а то газы пустим!»

...И вот на третьи сутки не выдержал я мороза и решил ползти вдоль

насыпи. Смотрю, в одном месте под насыпью дыра, а в ней наш пулеметный

взвод. На вооружении у ребят - "максимы". А я, когда служил срочную, как

раз был в пулеметном расчете. Вижу, греются ребята возле печки-времянки И

я малость отогрелся. Сказал: "Я тоже знаю пулемет". Один из них (командир)оживился: "Вот кстати, у меня убило двух хлопцев. Я тебя возьму к себе в

расчет", И сразу позвонил в штаб. Ему разрешили. И понял он мое

состояние: "Вот что ложись пока, спи, тебе капитально надо отоспаться".

Да мама бы родная меня так не утешила, как это командир! Ведь три

дня я не смыкал глаз, боясь, вот усну и замерзну, и присоединюсь к тем ста

трупам, которые лежали кругом, и тоже буду служить заслоном от пуль для

однополчан.

Сколько спал, не помню. Однако будит меня командир и говорит:

"Снова подошло пополнение. Перед утром пойдем в атаку. Мы должны с

фланга поддержать атакующих своим огнем".

...Вот и раннее морозное утро 9 февраля 1942 года. Позади остался наш

теплый лаз, а мы слегка замешкались, так как пулемет тяжелый да ведь и

вода к нему нужна. Потащили его и только-только поднялись на насыпь, как

одного из нас убило а второго ранило. Я хотел его перевязать и вдруг меня

как будто кто-то топором ударил по ребрам. Смотрю, у меня кровь изо рта и

носа. Да в голове "бам-бам-бам..." И все. И мрак. И тишина.

И лежать бы мне в ленинградском болоте и по сей день если бы не та

дорогая Анюта, про которую начат мой рассказ. Не помню, как она меня

тащила больше километра, помню только, когда пришел в себя, услышал

девичий голос: «Вот и медсанбат рядом, и ты живой. Это я, Анюта, тебя

вытащила».

И если бы я сейчас встретился с той Анютой, которой я обязан жизнью,

я бы ей ноги расцеловал. Да только вряд ли она жива.., И лежит, пожалуй, в

том ленинградском болоте вместе с тысячами других моих соотечественников.

Не такой ее была служба, чтобы уцелеть в том кромешном аду, из которого

она нас вызволяла.

Много я видел на войне и другого сорта девушек, гревшихся при

штабах, служивших только высшему комсоставу для забавы и не

стесняющихся получать незаконные награды. А вот если Анюта каким-

нибудь чудом осталась в живых, то медалями да орденами не избалована.

Там было не до наград.

...И запомнилась она мне вот такой на всю жизнь: курносенькая, большая

шапка-ушанка, которая закрывала ее прекрасные глаза да большущие

валенки и сумка санитарная через плечо.

Потом я снова потерял сознание и пришел в себя уже в операционной

землянке. Бело кругом... "Неужели опять в болоте, в снегу? — подумалось.

-Ведь умру. И где сгинул, родные не узнают. И на могилке никто не

заплачет".... Но белизна колыхнулась и оказалась халатом врача, которая

стояла около меня и приговаривала: "Вот я и вытащила твою смерть, она был

под кожей, прошла через всего тебя, но я ее одолела. Будешь жить теперь".

Вспомнил вдруг я все, и всплыло в памяти курносенькое личико в

шапке-ушанке, и захотелось мне закричать: "Доктор, конечно, спасибо тебе

за жизнь, но это Анюта.., Анюта меня спасла!"

А на самом деле у меня хватило сил только на то, чтоб застонать….

П. ДОЛГАШЁВ инвалид II группы, ветеран войны и труда г. Нелидово.

В тексте приведена статья из газеты "Знамя коммунизма"

ПИСЬМА РАССКАЗЫВАЮТ

Редакция газеты «Знамя коммунизма» и ее нештатный отдел военно-

патриотического воспитания обратились к своим читателям — участникам

Великой Отечественной воины и труженикам тыла, их семьям с просьбой

присылать воспоминания, письма, фотографии и другие документы тех лет.

ПЕРВЫМ НА НАШУ просьбу откликнулся житель Нелидова

Анатолии Григорьевич Москвин. О себе он коротко сообщает: «Я участник

Великой Отечественной воины, офицер запаса. Имею девять

правительственных наград и 22 благодарности от Верховного

Главнокомандующего.

О войне я знаю очень многое. Но думаю, что ее больше не будет. Это

моя вера».

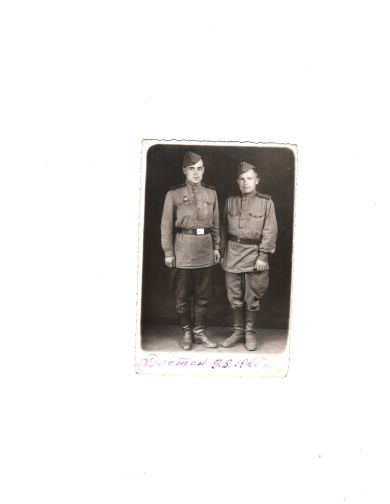

Л. Г. Москвин вместе с письмом прислал бесценные снимки военных

лет.

УРОЖЕНЕЦ ДЕРЕВНИ Волчищево, бывшего 'Жиглицкого, ныне

Новоникольского сельсовета. Петр Дмитриевич Долгашев сообщает: «В •

1938 году я был призвав на срочную службу.

А 24 июня памятного 1941 года отправился на войну. Из нашей

деревни в этот день ухолили 12 человек. Со мной в один полк попал Семен

Александрович Чехлов, который ныне живет в деревне Волчищево.

В 1945-м с войны вернулись из тех 12 человек я и Чехлов. Вот сколько

их, моих земляков, унесла война. И это только из одной первой группы

ушедших на фронт».

Далее Петр Дмитриевич коротко описывает свой боевой путь.

«Воинский эшелон доставил нас в город Нарва Эстонской ССР. Попали

мы в 72-й артиллерийский полк, который участвовал в боях с первого

дня войны. Нас влили как пополнение. Мы дали клятву, что будем биться не

на жизнь, а на смерть. Бойцы пополнения были опытные, многие прошли

войну с белофиннами.

Прошел я всю войну. Трижды ранен, контужен, но никогда не могу

забыть те дни 1941-го.

Как больно было отступать! Еще больнее, когда гражданское население

просит спасти от нашествия врага, а мы не можем этого сделать. II как

больно было расставаться с плачущими матерями, отцами, которых мы

покидали.

Мы не бежали, но и устоять не могли Отступали до Ораниенбаума

(ныне город Ломоносов) и Петергофа (Петродворец). А на Ленинград нам

путь был отрезан.

Всего, что было за годы войны, описать не возможно».

Петр Дмитриевич с 18 августа по 7 ноября 1941 года был в обороне под

Ораниенбаумом. Потом под артобстрелом был переброшен через Финский

залив со своим полком в Ленинград.

В конце января 1942 года наш земляк воевал у Ладожского озера. И в

феврале был тяжело ранен.После излечения в госпитале он участвовал в боях на Орловщине.

«Прошел всю ВОЙНУ с боями, участвовал в форсировании трех больших рек

— Десны, Днепра и Вислы. Прошел Польшу, побывал в Германии, но до

Берлина не дошел: 19 апреля 1945 года на территории Германии был ранен.

Победу встретил на госпитальной койке в городе Седлец (Польша)».

«Много товарищей погибло из нашего 293 гаубичного полка. А о

судьбе многих я и не знаю. Были мы разведчики-наблюдатели, корректиро-

вали огонь орудий.

Если ударят наши пушки, любой танк взлетит на воздух. Последнее

время воевали не так, как в 41-м и 42-м годах. У нас вдоволь было снарядов,

гаубицы были подвижны.

Нам, корректировщикам, не раз приходилось вызывать огонь на себя в

критических ситуациях. Но мы уже не отступал!

Сейчас не могу без волнения смотреть фильмы о войне слушать песни

военных».

Ветераны в своих письмах спрашивают, почему в нашем городе нет

музея, нет памятника невернувшимся с войны землякам!

Публикуя эти письма, мы просим красных следопытов школ побывать

у ветеранов войны, записать их подробный рассказ об участии в боевых

действиях, историю их наград. Сообщаем адреса:

А. Г. Москвин — проспект Ленина, дом 4, квартира 55.

П. Д. Долгашев — ул-Речная, дом 11.

Благодарим ветеранов войны за письма. Ждем новых сообщений.

Нештатный военно-патриотический отдел редакции

В тексте приведены воспоминания Долгашёва Петра Дмитриевича о ПОБЕДЕ!.

ДЕНЬ НАШЕЙ РАДОСТИ СВЯТОЙ

Так уж случилось, что закончил я войну в госпитале в Германии.

Очень сожалею: что 70 километров до Берлина оставалось, а меня

угораздило... Ведь можно было бы и мне расписаться на стенах Рейхстага.

Не удалось: открылись снова мои раны. Да где! " В Германии, в Германии -

в далёкой стороне" — как поётся в песне. Там ухаживали за нами, ранеными,

немки-монашенки: то есть наши оборудовали под госпиталь костёл.

Таким образом, отвоевался я капитально, а последний выстрел сделал

на реке Feuce. Правда, она не очень большая, не более полукилометра. И

немцы с той стороны уже не кричали, как в 41-м: «Сталин — капут, а Гитлер

— гут!" И не ехали, засучив рукава, кто на велосипеде, кто на мотоцикле.

А ведь, какая им «лафа» с начала войны была! Позади шли "спецмашины с

награбленным со всей Европы добром. На них сидели автоматчики. И если,

бывало, натолкнутся на какое-нибудь наше сопротивление — то соскакивают

и пошли строчить, не пригибаясь! А чем могли на это ответить наши

"пукалки"? Раз выстрелишь, и снова заряжай, а у них к этому времени уже

сотни пуль вылетят! Да, конечно, являли отвагу мои соотечественники в

боях, но ведь одной удалью такого сильного могучего зверя, как

гитлеровский фашизм, одолеть было невозможно. Сипа, на первых порах

ломила не только солому, но и сталь, надо смотреть правде в глаза. Ведь у

них позади и заслон танков шёл — ого, скольких марок были машины! Ну а

если упрутся я в какой-нибудь рубеж, так сказать забуксуют , то небо

темнеет, уши глохнут от их авиации; кружились и юнкерсы и мессеры

хейнкелы (это слово плохо читается , может это марка самолета????)| и

другие крылатые черти. От них наши истребители, как мухи, метались;

летчики старались как можно скорее на землю сесть, что бы хоть как-нибудь

спастись. Ну а буденовские и ворошиловские конники, машущие шашками

навстречу "тиграм", - это же смех и горе!

Я к тому времени кое-какие военные университеты уже прошёл, и

нахальство немцев для меня новостью не было. Случилось так, что даже

однажды чуть в плен не угодил. Я служил тогда в тыловых войсках, снаряды

к орудиям подвозил. Ну так вот. В одно ясное июльское утро 1941 года

привез свой смертоносный груз. Да хорошо еще, что лошадей оставил в

лесочке( а было это на эстонской земле). И пришел спросить у командира

огневого взвода, нужны ли им мои снаряды. А там ребята достали где-то

меду. Уж что-что, а мёд-то я любил, мой батя пчёл держал постоянно. И

только я разохотился, поддел его ложкой -— как вдруг из леска лезут их

автоматчики. Прямо к орудиям! Строчат, лопочут по-своему. Многие из

орудийного расчёта — руки ввepx! Ну а я решил ползти. А немец совсем

рядом, орет: "Рус, ком! Рус, ком!" Да, видно, смешно ему стало: далеко ли,

мол, так уползёт "рус"? И все они зареготали, как жеребцы. Попомнились,

начали строчить, да меня уже ищи-свищи.Прибежал я тогда к своим лошадям (а они у меня очень хорошие были), раскидал снаряды как попало. Хотя и предупреждали: «С такой игрушкой — поаккуратнее!» Но, слава Богу ни один не взорвался. И я по лошадям кнутом, кнутом! А ко мне в телегу солдатики и

командиры валятся, со всех сторон. Так вот и привёз человек тридцать, а то и

больше. А здесь уж тоже собираются отступать, ибо немцы нас окружают-

одолевают... Вот как бывало на войне взаправду!

Но в сорок пятом фрицы уже, повторяю, прижухли, кричали просто

"капут" без этого слова к Сталину. И когда наши, сапёры строили переправу

через реку, гитлеровцы сами плыли к нам, поднимая руки и бросая оружие.

Мы их просто без конвоя отправляли прямиком в тыл.

Когда меня доставили в тот германский госпиталь, о котором я речь,

повёл в начале своей статьи, в нём уже немало лежало нашего брата.

Скажу правду: было в госпитале чисто, уход неплохой. Монашенки

так нас опекали, что просто я диву давался. Они были ещё совсем-

совсем молодые девчушки!

Вот мы и лежали там до весны 1945-го года. Всё было спокойно.

Но в ночь на 9 мая проснулись от чудовищной беспорядочной стрельбы.

Выглянули: не ночь, а белый день от ракет! Боже мой милостивый, что

такое? Может, немцы прорвалась сюда? Монашенки с нами сидят, дрожат,

плачут: ведь случись эта нечистая сила— она же никого здесь не пощадит!

Даже безногие поднялись. Наконец, выходит наш госпитальный замполит и,

объявляет: "Товарищи! Победа! Немцы капитулировали."

Боже мой! Что там после было! И сейчас не могу забыть: кинулись

обниматься, целоваться. Даже монашенки, видимо, забыли, кто они такие по

значению. До сих пор в памяти не стёрты их объятия, поцелуе! Всё померкло

перед главным великим значением: мы — свободные люди! Мы можем

дышать, существовать, думать не под фашистским проклятым игом! У нас

расправлены плечи, у нас светлы лица, в душе у каждого — победный салют

радостных чувств. По такому случаю нам утром — каждому — даже по сто

граммов налили!

И думаете, кто-нибудь отказался выпить?.. За Победу-то? За радость

нашу святую?. Да ни один! Никто!

П. ДОЛГАШЁВ, ветеран Отечественной воины.

ОТ РЕДАКЦИИ

Как жаль, что давний и преданный друг нашей газеты ветеран

Великой Отечественной войны и ее инвалид Пётр Дмитриевич Долгашёв не

сможет прочитать вот- этот материал, который он писал с такими старанием

и любовью. В начале сентября оборвалась его достойная жизнь: сказались

годы и раны, да и нынешнее неустройство бытия, чего там скрывать.

Славный, добрый человек от нас ушёл, и вослед ему хочется сказать-

воскликнуть:Царствие Вам Небесное дорогой Пётр Дмитриевич! Как жаль, что нелидовцы уже не встретятся с героями новых Ваших повествований, что не сядете Вы за стол, не задумаетесь над белым листком с пером в руке... О ней, о ней, славной и проклятой, грозной и победной - Великой Отечественной...

Многое о ней было писано и переписано, ложь мешалась с правдой, вместо

подлинного героизма солдат зачастую, показывали пустую браваду, дутый

казённый патриотизм, который настоящему, выстраданному в боях чувству

Родины в человеке, бойце никогда не был и не будет сродни. Болело сердце

от всей этой мишуры и трепологии у Петра Дмитриевича Долгашёва. Звонил:

"Можно, я вам напишу о войне так, как было? Пропустите?"

- Пропустим, — уверяли мы его.

- Только, смотрите, ничего не меняйте. Грех вам тогда будет.

... Нет, не взяли мы такого греха на душу, Пётр Дмитриевич, Вы и сами это

знаете. Разве только небольшие грамматические ошибочки за Вами

исправили, а так всё пошло в печать в подлинном виде. О, как радовались и

фронтовики, и старые, и молодые жители Нелидова и района Вашим

откровенным нелицеприятным статьям о военном лихолетье. О том,

например, как при форсировании Днепра было загублено по прихоти

бездарного командования столько солдатских жизней, о том, сколько было

незаслуженных, "штабных" наград, в то время как подлинные герои

сражений оставались в тени долгие годы.

Вы не пожалели добрых слов для честных отважных людей. Разве

забудется героиня одного из Ваших материалов-воспоминаний санитарка

Анюта, которая вытащила Вас на своих хрупких девичьих плечах навстречу

жизни из кровавых ленинградских болот? И многие, многие другие

благодарны Вам за то, что Вы замолвили за них слово перед Вечностью.

Пусть же Вам будет хорошо в Вечности самому. Пусть встретит Вас Господь

светом и любовью. Вы заслужили