Николай

Степанович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Демин Николай Степанович родился 17 июня 1916 года (по новому стилю) в с. Спасское, Арзамасского уезда Нижегородской губернии.

Работать в колхозе начал с 8 лет, с 12 лет – самостоятельно.

В возрасте 17 лет, в 1933 году, завербовался на стройку Горьковского автомобильного завода, где отработал 3 месяца, после чего поступил на учебу в школу крестьянской молодёжи села Неверово Горьковской области.

В 1937 году поступил в лесотехнический техникум станции Серёжа Горьковской области, с 3-го курса которого 10 сентября 1939 года был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии и направлен для прохождения службы на Дальнем Востоке.

Службу проходил в 349 стрелковом полку 26-й стрелковой Сталинской дважды Краснознаменной Златоустовской дивизии в г. Дальнереченске Приморского края. В период службы прошел обучение в дивизионной школе партийного актива, которую закончил 1 ноября 1940 года.

После начала боевых действий на западном направлении в августе 1941 года был зачислен на ускоренные курсы подготовки командиров пулеметных взводов Владивостокского военного пехотного училища и в феврале 1942 года направлен на Западный фронт.

С февраля 1942 года по май 1943 года воевал в должности командира пулеметного взвода. С мая по октябрь 1943 года проходил подготовку на курсах усовершенствования командного состава и в октябре 1943 года назначен командиром отдельной зенитно-пулеметной роты 76-й Ельненской стрелковой дивизии, сформированной в апреле 1943 г. на базе 87-й Туркменской отдельной стрелковой бригады, в составе которой воевал до полного разгрома гитлеровской Германии.

Принимал участие в Оршанской наступательной операции в период с 12 октября по 4 декабря 1943 года (5-я армия Западный фронт), с 10 декабря 1943 до 27 января 1944 г. в боях на Могилевском направлении в составе 10-й армии Западного фронта.

С 27 января 1944 г. согласно приказу Ставки Верховного Главнокомандования дивизия отведена на переформирование в Бологовский район Калининской области (ныне Тверская), поступив в подчинение 114 стрелкового корпуса 21 армии и до 25 февраля 1944 года, находилась в резерве Ставки, пополнившись личным составом, получив новую материальную часть и автотранспорт.

С 25 февраля до 20 марта 1944 года части дивизии передислоцированы в район г. Тупалы (Волынская обл. УССР), поступив в подчинение командиру 77 стрелкового корпуса 47 армии 2-го Белорусского фронта, где с 21 марта Николай Степанович принимал участие в боях с немецкой войсками, шедшими на помощь осажденной в г. Ковель немецкой группировке (Полесская наступательная операция). С 1 апреля дивизия передана в подчинение 125 стрелкового корпуса.

После кровопролитных боев, с 5 по 12 мая 1944 года, согласно приказу командира 47 армии, дивизия выводилась во второй эшелон обороны для пополнения личным составом.

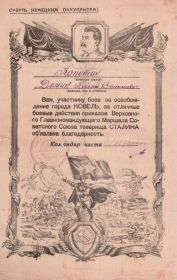

С 12 мая по 4 июля 1944 года – бои на Ковельском направлении, 5 июля 1944 года части дивизии при содействии частей 60-й и 260-й стрелковых дивизий освободили восточную часть г. Ковель (до реки Турья) и 6 июля Ковель полностью был освобожден. Далее, участие в боях западнее Ковеля по прорыву сильно укрепленной обороны немцев и ночью 22 июля дивизия овладела восточным берегом реки Западный Буг на участке между селами Кошары – Ольшанка (Волынская область), подавив огневые точки противника на западном берегу реки Западный Буг, полки дивизии форсировав реку, вошли на территорию Польши сходу овладев населенными пунктами Собибур, Собибур-Дубник, Орхувек, Влодава.

С 23 июля – преследование отступающего противника, бои за город Бяла‑Подляска.

29 июля за взятие г. Ковель, за успехи в боевых действиях в последующих боях указом Верховного Совета Союза ССР дивизия награждена орденом «Красного Знамени».

С 1 по 4 августа ускоренным маршем дивизия, сдав ранее занимаемый рубеж, была переброшена в район населенных пунктов Окунев, Журавка, Закрент (предместье Варшавы). С 5 августа до 15 сентября – наступательные бои по преодолению сопротивления противника в направлении района Варшавы – Прага (правый берег Вислы), овладение крепостью Прага.

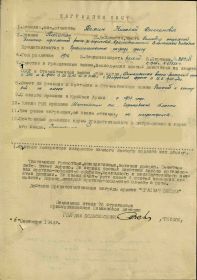

Приказом по частям 76 стрелковой Краснознаменной Ельненской дивизии 47 Армии от 17 сентября 1944 года № 061/н капитан Демин Николай Степанович за хорошо организованную противовоздушную оборону командного и наблюдательного пунктов дивизии, 4 сбитых самолета противника, награжден орденом «Красная Звезда».

С 15 сентября 1944 г. по 14 января 1945 г. – бои с контратакующим противником, подготовка личного состава дивизии к наступательной операции по освобождению Варшавы.

С 14 января по 3 февраля 1945 г. – участие в Варшавско-Познанской наступательной операции, в рамках Висло-Одерской стратегической наступательной операции, в ходе которой была освобождена территория Польши к западу от реки Висла.

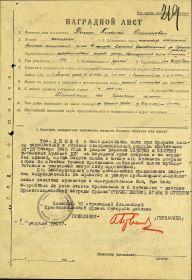

Приказом по 125 стрелковому корпусу от 3 февраля 1945 г. № 012/н капитан Демин Николай Степанович за мужество и умелую организацию использования зенитных пулеметов в наступательном бою, при прорыве сильно укрепленной и глубоко эшелонированной обороны противника 14-15 января 1945 г. в районе деревни Скшешев и города Калушин, где было истреблено до роты пехоты противника, награжден орденом «Отечественная Война 2 степени».

До 11 февраля 1945 г. – участие в боях по окружению и уничтожению группировки противника в г. Дойч-Кроне в Померании.

С 13 февраля по 4 апреля 1945 г. Николай Степанович принимал участие в боях при проведении Восточно-Померанской наступательной операции.

19 февраля дивизии присвоено почетное наименование «Варшавская».

С 16 апреля по 2 мая 1945 г. Николай Степанович принимал участие в боях в ходе проведения Берлинской наступательной операции, 8 мая 1945 г. части дивизии вышли на восточный берег реки Эльба в районе населенного пункта Шёнхаузен (Саксония-Анхальт), где произошла встреча с частями 102-й пехотной дивизии армии США.

В период с 10 мая по 4 июня 1945 г. осуществлялось патрулирование восточного берега р.Эльба, проведение занятий по боевой и политической подготовке.

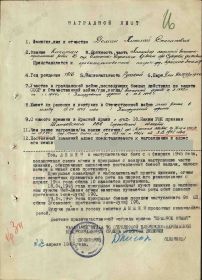

Приказом по войскам 47 армии 1-го Белорусского фронта от 13 мая 1945 г. № 0142/н капитан Демин Николай Степанович за выполнение поставленной боевой задачи в наступательных боях с 4 февраля 1945 г., поддержку огнем и прикрытие с воздуха наступающих частей дивизии, уничтожение в период с 18 по 19 апреля 1945 г. 2-х самолетов Фокке-Вульф-190 награжден орденом «Красное Знамя».

С 4 июня 1945 г. на основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 29 мая 1945 года № 11095, приказом по войскам 47-й армии от 2 июня 1945 г. за № 00204, 76-я стрелковая Краснознаменная ордена Суворова Ельненско-Варшавская стрелковая дивизия была расформирована.

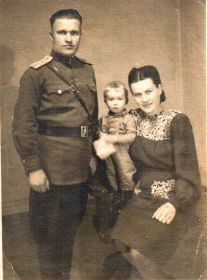

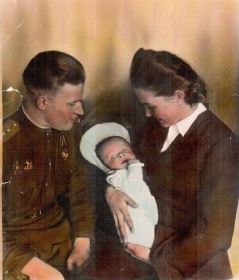

После расформирования дивизии Николай Степанович до апреля 1948 года проходил службу в Группе советских оккупационных войск в Германии: с июня по октябрь 1945 г. числился в составе 27 отдельного полка резерва офицерского состава в прежней должности, в должности помощника начальника учетно-оперативного отдела бригады до февраля 1946 г., с февраля 1946 по апрель 1947 г. трудился старшим помощником начальника учетно-оперативного отдела бригады и с апреля 1947 по апрель 1948 года – командир отдельной роты обслуживания предположительно в г. Пархим, где в 1946 году познакомился с белорусской девушкой, которая была вывезена на принудительные работы в Германию, и в июне 1946 г. они поженились.

Супруга Николая Степановича – Мария Петровна Герасимчик, проживавшая до конца 1942 г. в д. Василевичи Слонимского района Гродненской области Белорусской ССР в 20-ти летнем возрасте была принудительно вывезена на территорию Германии, её родители Пётр Каленикович и Мария Павловна Герасимчик, 10-летняя младшая сестра Александра 16 декабря 1942 г. были расстреляны в ходе проведения карательной операции против партизан и местного населения (под кодовым наименованием «Гамбург») немецко-фашистскими захватчиками, в составе которых помимо подразделений СС, находились полицейские батальоны латвийских и латышских мерзавцев.

Марией Петровной в 1997 году было дано интервью корреспонденту районной газеты «Шалинский вестник» (Свердловская область), которое привожу ниже без изменений.

Вдали от Родины. Шалинский вестник, 20.07.1997 г.

«Война с Германией началась в воскресенье, а во вторник наш белорусский город Слоним был уже оккупирован немецкими войсками. Я в ту пору работала статистом в райуполномзаге. И именно в этот злополучный день мне выпало дежурство в конторе.

Ночью из деревни прибежала мама и говорит: «Немцы уже в тридцати километрах от города, пойдем домой». А я отвечаю, что нам объявили приказ – за уклонение от дежурства будет судить военный трибунал. Словом, отказалась пойти домой, уселась на подоконнике и гляжу в окно. Со второго этажа хорошо видно, как отступают наши войска – кто пешком, кто на лошадях или машинах. Тут немецкий самолет показался, начал стрелять. Я почему-то пуль не боялась, думала, что не в меня стреляют.

Рано утром в городе появились вражеские танки, потом мотоциклисты. Остановились на площади у фонтана, как раз напротив здания, где я находилась. Немцы собрались у воды, разделись до пояса и давай плескаться. Позавтракав, уехали. Город в это время сильно горел.

Так началась война для моей собеседницы, жительницы поселка Сарга Марии Петровны Деминой. Война, принесшая ей многолетнюю разлуку с Родиной.

Семья Марии Петровны – отец с матерью и четыре сестры (брата призвали в армию, и с тех пор о нем ничего не известно) жила теперь в деревне Василевичи. Через нее выходили из окружения поодиночке и целыми группами наши солдаты. Местные ребята установили дежурство у брода, чтобы переправлять их через реку. Девчата им помогали.

Около двух месяцев несли они здесь свою службу. В округе тем временем создавались партизанские отряды, но женщин в них не брали, говорили, что самим деваться некуда. На улице зима, а жили партизаны под открытым небом. Они минировали полотно железной дороги, делали налеты.

– Помню, поезд с боеприпасами пустили под откос где-то в четырех километрах от нашей деревни, – рассказывает Мария Петровна. – Так было страшно, когда рвались снаряды. Фашисты стали зверствовать. Делали облавы, брали всех попавшихся под руку и расстреливали.

И в их дом пришла беда – расстреляли отца, мать и десятилетнюю сестру, а Марию увезли в городскую тюрьму. Из камер выводили на расстрел, грузили в машины как дрова, укладывали живых людей в несколько рядов штабелями, а наверх усаживались полицаи. Так и уезжали за город. Привезут партию, заставят копать траншею, затем выставят обреченных на краю ямы и стреляют их автоматов. Мертвые, раненные живые – все падали в неё. Следующая партия засыпала расстрелянных и рыла яму себе. М. П. Деминой предстояла та же участь. Но…

– Начальник тюрьмы был русский, – вспоминает Мария Петровна, – зашел он как-то к нам в камеру пьяный, уселся на нары и заревел. Мы подговорили младших ребят, чтобы они упросили его нас не расстреливать. А он говорит, что и сам не хочет этого, что сам ходит встречать машины – не везут ли его семью.

Ночью, когда из соседних камер всех вывели, он перевел 16 девчат в другое здание, откуда людей уже расстреляли и приказал сидеть и молчать. А они ничего не поняли, лезли поглядеть в окно.

– Одна из девчонок нагнется, другая залезет её на спину, подтянется на руках и смотри, что делается на площади. Жуткая картина, сама видела. На дворе декабрь, холодно, а людей заставляли раздеваться до нижнего белья, снимали даже обувь и бросали в кучу. В том виде их и увозили.

Через некоторое время девчат вновь перевели в другое здание, также располагавшееся на территории тюрьмы. Отсюда их и угнали в Германию. Затолкали в товарные вагоны, закрыли наглухо двери. Съестного с собой ничего не было, родители многих были расстреляны, поэтому передачи в тюрьму носить было некому, да и не принимали их. Так и ехали голодом. Возле Варшавы кто-то из девчат заболел тифом, из-за чего всех высадили и поместили в бараки. Кругом грязь и сырость, кормили баландой, лишь бы не умерли. Затем была Германия – город Дельменгорст, что недалеко от Бремена. Поселили их в бараки за колючей проволокой недалеко от города.

– Лагерь был небольшой, – продолжает Мария Петровна, – всего четыре барака. В двух находились девушки, в двух – ребята. Сколько было всего народу, не знаю, но в нашем бараке было около сотни человек.

Территорию лагеря разделял высокий забор и закрытая наглухо дверь. У входных ворот – будка охранника. По воскресеньям ребятам разрешалось приходить к нам в гости. Приносили постирать белье, заштопать одежду.

Еду нам привозили на лошади два раза в день – в обед и вечером. Давали суп из брюквы и двести граммов хлеба.

Позже выяснилось, что работать им придется на авиационном заводе, который выпускал самолеты «Фокке-Вульф».

– Делали детали из дюраля: резали листы, загибали их, обтачивали. И все это под наблюдением гражданских немцев. Прикрепляли по два-три человека к каждому из них, чтобы обучали и следили. Немец, к которому я попала, был малоразговорчив, но мне казалось, что он не верит фашистам. Да и мы вели больше молчаливый образ жизни. Работали по двенадцать часов. Иногда от немцев перепадал хлеб, но еды все равно не хватало, особенно ребятам. Кто-то перерезал колючую проволоку и повадился воровать картофель у немецкого бауэра. Одного поймали и привезли на машине привязанного этой проволокой к гробу. Нас всех собрали и погнали в лес, где немцы решили устроить показательную казнь. Мы давай реветь, ведь он был из нашего лагеря. Нас прогнали, а парней оставили. Там его повесили.

Начиная с 1943 года и до конца войны по ночам город бомбили английские самолеты. Людей поднимали по тревоге и сгоняли в бункер – канаву, перекрытую настилом из бревен и землей. Иногда приходилось там прятаться по два-три раза за ночь. Но здание цеха не пострадало, также как и территория лагеря.

О том, где происходят военные действия и что творится на Родине, ничего не знали.

– Один раз, правда, остановили работу, и начальник цеха сказал по-немецки, что армия потерпела поражение под Сталинградом, и нужно помочь семьям погибших деньгами. Нам платили зарплату марками, хотя купить что-либо на них было невозможно. Вот тогда и узнали, где линия фронта.

Иногда девчат отпускали в город. Выдали им спецовку зеленого цвета, с квадратом на груди – «ОСТ» - восточный. Присваивали и номера, которые печатались на железке и служили пропуском на завод. О каких-либо диверсиях не помышляли, хотя пытались пакостить. Резали листы и бросали их в отходы, но об этом никому не говорили.

А война между тем заканчивалась. Когда английские войска стали приближаться к городу, немцы согнали всех в бункер, закрыли двери и выставили часовых. Парни услышали, что солдатам дали команду принести гранаты, чтобы отравить нас газом, и сняли охранников. Невольники вылезли из бункера и побежали вдоль железнодорожной насыпи в сторону завода. Там уже были англичане. Так и спаслись.

На этом мытарства лагерников не закончились. В апреле 1945 года всех собрали на заводе, расселили по близлежащим домам – русским не хотели передавать. Так и содержали до августа, предлагали уехать в Англию. Некоторые согласились, думая, что так скорее попадут на Родину. Затем ребят обмундировали в английскую форму и отправили в советскую зону. И лишь через некоторое время туда же направили девчат.

– Встретили нас недоброжелательно. Привезли в деревню под названием Фир, разместили на танцевальной площадке и несколько дней мы жили под открытым небом. Кормили, правда, неплохо. Потом поселили в курятнике, принадлежавшем какому-то немцу.

Наконец, ими заинтересовались военные. Приехавший к девчатам капитан набрал сорок человек для работы в воинской части, которая располагалась в немецком городе Витшток. Затем отвезли в другой город – Пархим, где предстояло навести порядок в домах выселенных немцев.

– У меня была подружка Ольга, я и уговорила ее сходить в штаб, попросить работу, а там как раз требовалось семь человек. Остальных же девчонок направили трудиться уборщицами в офицерские дома. Я считаю, что мне повезло. Часть производила демонтаж оборудования немецких заводов и отгрузку его вагонами в Россию. Там я и познакомилась с моим будущим мужем Николаем Степановичем Деминым.

Николай Степанович воевал все четыре года, дослужился до капитана. После войны он попал в резервный полк.

– Загсов не было, нам люди подсказали, что в Берлине можно зарегистрировать брак. Поехали и расписались. Одна пара была у нас свидетелями, а мы у них. Вот и вся свадьба.

Это было в июне 1946 года. А в апреле 1948 года семье Деминых дали направление в Каунас. Целый месяц ехали они в вагоне с детьми Сашей и Раей. На месте узнали, что мужа демобилизовали. Вначале Демины жили на родине Николая Степановича в Горьковской области, затем переехали на Урал. И все это время Мария Петровна искала брата и сестру.

– Сестра осталась живая, была в партизанах. Она нелегальным образом откопала родителей и похоронила. Прожила 53 года и умерла. Я раньше часто ездила на родину, теперь средства не позволяют. А поиски брата Петра Петровича Герасимчука до сих пор ничего не дали.

Дети выросли. Старший сын Саша сейчас полковник, служит в Чебаркуле. Дочь Рая закончила институт, работает на одном из предприятий Кемеровской области. Младший, Сергей, после окончания Уральского политехнического института трудится и живет в Асбесте.

– У меня есть удостоверение узника концлагерей, но оно почти ничего не дает, завершила свое повествование Мария Петровна. Прошлой зимой мне выплатили чуть более тысячи марок. Вот и все.

Одна радость в доме Марии Петровны – фотографии. Их достаточно много, есть и лагерные снимки. Но больше всего она любит рассматривать снимки своих детей».