Иван

Петрович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Моему дедушке, Честнову Ивану Петровичу, к началу войны исполнилось 16 лет, и он окончил 6 класс. Но уже в ноябре 1943 года призывной комиссией при Кистендейском районном военном комиссариате Саратовской области дедушка был призван на действительную военную службу. 23 февраля 1944 года он принял военную присягу.

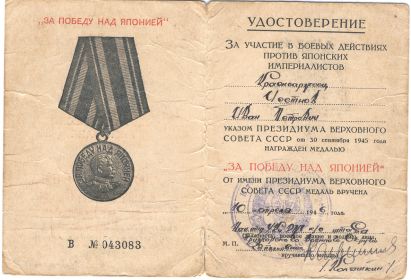

День Победы, 9 мая 1945 года, дедушка и его сослуживцы встретили на пути в действующую армию на станции Сибугар Приморского края. Война с Гитлеровской Германией закончилась, но никто из советских людей в то время не сомневался в неизбежности войны с милитаристской Японией. С 9 августа 1945 года дедушка участвовал в войне с Японией в составе 542 стрелкового полка.

Дедушка гордится тем, что личный состав его полка был приучен совершать марши не только на машинах, но и пешим порядком, делая переходы по 30–40 километров в сутки. На машинах везли только пушки, минометы, боеприпасы.

Он рассказал мне, как организовывался ночлег. Каждый воин нес с собой в рюкзаке несколько чурок, расколотых на мелкие щепки. Перед сном все разбивались на тройки. Каждая тройка бойцов отрывала лопатами и кирками прямоугольный окопчик глубиной до полутора метров, длиною в рост человека и такой ширины, чтобы двое лежащих могли уместиться в нем, прижавшись друг к другу. В одной из стенок окопчика выдалбливалась ниша-печурка, соединенная дымоходом с поверхностью земли. Эту работу бойцы выполняли за час — полтора. Когда место для ночлега было подготовлено, двое ложились в окопчик, разводили в печурке небольшой костер, а третий накрывал их двумя — тремя индивидуальными плащ-палатками и присыпал края плащ-палаток землей, чтобы не было щелей. Через два часа того, кто дежурил наверху, сменял один из лежавших в окопчике, а в печурке вновь разжигали огонь. Так продолжалось всю ночь. Такой способ ночлега обеспечивал элементарную защиту от мороза и ветра.

Один бой ему запомнился очень хорошо. Это случилось, когда отделение дедушки находилось в дозоре. Ночью солдаты отдыхали в укрытиях, расположенных в сопках, и в это время на них напали японцы (дедушка всегда говорил, что японцы очень часто совершали ночные рейды). Завязался страшный бой. Были потери с обеих сторон. Но артиллеристы отбили атаку и даже захватили в плен 6 японцев.

Меня очень затронул дедушкин рассказ о подъёме на хребет Большого Хингана. По его словам Горные дороги изобиловали резкими поворотами и крутыми (до 30°) подъемами и спусками. Иногда путь преграждали узкие проходы, заболоченные пади, труднопроходимые даже для гусеничных машин. И тогда они буквально на себе тащили орудия, привязанные верёвками к спине. Верёвки резали плечи солдат, ноги скользили в грязи. Но надо было спешить, чтобы опередить части Квантунской армии.

2 сентября 1945 года состоялось подписание странами-победительницами акта о безоговорочной капитуляции Японии. Но несмотря на этот факт дедушка ещё пять с половиной лет служил на границе: он конвоировал пленных, которые восстанавливали железные дороги, мосты, и прочие военные объекты.

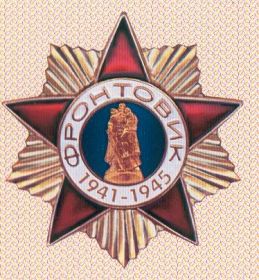

За участие в боевых действиях мой дедушка был награждён медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной Войны II степени и юбилейными медалями.

Я горжусь своими родственниками, их вкладом в Великую Победу. И в заключение хочу привести строки А.С. Васильева и С.И. Гетманова из книги «Живые о живых и павших…»: «прошлое помогает лучше понять настоящее и предвидеть будущее. Великая Отечественная война – неотъемлемое звено всемирной истории. Без этой победы судьба нашего народа и всего человечества была бы иной. Вот почему так важно свято сохранить всё, что послужило источником Великой Победы».