Михаил

Иванович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Из книги «ГОВОРЯТ ФРОНТОВИКИ КРАСНОМОЛОТОВЦЫ»

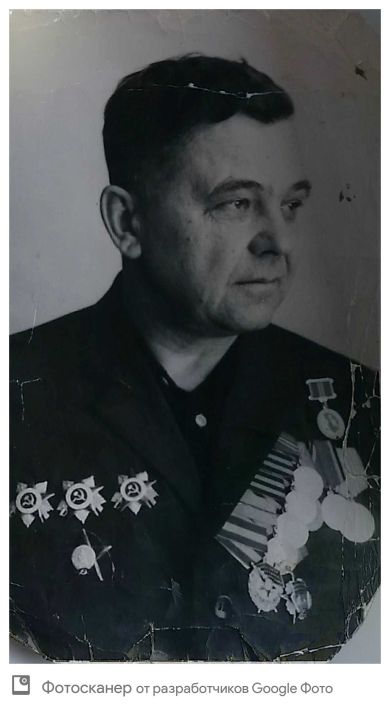

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ БОРЗИЛОВ

Вы просите рассказать, как я воевал, начал свой рассказ Михаил Иванович. — Разными путями шли советские люди на войну. К началу ее одни уже служили в Красной Армии и обучались военному делу. Они в общем уже знали, как воевать в условиях современного боя.

Другие шли в армию по призыву. Быть храбрыми , стойкими солдатами, их научила сама война. Третьи шли на фронт добровольцами, сознательно ставя перед собой задачу участия в разгроме врага, вероломно вторгшегося в пределы нашей Родины. Из них также сама война ковала умелых, бесстрашных солдат. Что такое бесстрашиe ? И были ли люди, которые совсем не знали страха? По-моему, таких людей не было.

Умирать ведь никто не хочет. Бесстрашие, по-моему, есть сознательное подавление в себе страха разумом. Одному это удавалось в большей степени, другому— в меньшей. И вырабатывалось бесстрашие сознанием необходимости во что бы то ни стало уничтожить врага, который сегодня убивает советских людей где-то на западе, разрушает их человеческое счастье, а завтра придет к тебе, разрушит, поломает твою жизнь, поубивает членов твоей семьи и тебя самого, поубивает твоих друзей и установит на нашей земле неслыханное рабство. И человек решал: лучше погибнуть, чем допустить это. Такое сознание есть основа бесстрашия советских воинов, есть основа его патриотизма.

К началу войны я работал на заводе «Красный молот» токарем. Работал я там уже семь лет и считался хорошим токарем. Начальник цеха поручал мне изготовление очень важных деталей машин. В самом начале войны завод наш быстро перестроился и стал работать на оборону. Связано это было с большими трудностями, так как с завода очень много рабочих ушло в армию.

Были у меня на заводе большие друзья — Владимир Трескибо, Петр Шевченко и Владимир Батков. Они пришли на завод почти одновременно со мной и были хорошими мастерами. Все они подали заявление в военкомат. По случаю ухода ребят в армию у Трескибо была устроена прощальная пирушка. Выпили за победу над фашистами, выпили за здоровье уходящих в армию. Потом Володя Батков поднял бокал.

— Миша, — сказал он мне,— ты не беспокойся: фашистов мы разобьем в пух. У тебя есть на заводе броня и ты должен готовить нам оружие, давая по две, по три нормы.

И случается же так! Если бы Володя не упомянул о броне, все было бы, как надо. Я знал, что моя работа нужна на заводе. Но слово это меня заело.

А почему, Володя, ты думаешь, что я буду все время сидеть за броней? Если ты думаешь так, то я завтра же подам заявление.

Товарищи засмеялись. А Володя в озорстве сказал: «Слабо» тебе, Миша, подать заявление, А вот увидишь, подам. Посидели, поговорили, выпили прощальный бокал.

На следующий день я подал заявление.

Сначала воеком и слушать не хотел: -Квалифицированные токари на заводе нужны позарез. Но я все-таки сумел его уговорить.

Проводил друзей на станцию. А на следующий день в составе стрелкового полка поехал и я. Попал я на Юго-Западный фронт.

Вечная слава Владимиру Трескибо, Петру Шевченко и Владимиру Баткову!

В жестоких боях с агрессорами они все трое погибли за нашу Родину. А я вот остался живой...

На юго-западе мне пришлось участвовать в нескольких боях. Сначала было страшно. Но великое дело-привычка. Привык я и к боям, и к опасности, и к риску.

В первые дни я «низко кланялся» ‚пролетающим вражеским снарядам. А потом привык. Обращал на них внимания не больше, чем на пролетающих ворон. С каждым днем у меня накапливался опыт бывалого, опытного солдата. Опыт этот не дается никакими военными книжками.

Я познал тяжкий труд солдата. И в жару, и в трескучий мороз, и в дождь, и в снег, часто по нескольку суток не зная сна, испытывая голод, совершая долгие, изнурительные переходы, в любую минуту готовый вступить в смертный бой и пожертвовать жизнью, - солдат выполняет свой долг перед Родиной. «Нет» и «не могу» - таких слов в языке хорошего солдата не услышишь.

Познал я и горечь отступления. Под напором превосходящих вражеских сил и техники мы отступали на восток, ведя в то же время яростные бои с наседающим противником. Вы не можете себе представить, как стыдно нам было покидать наши села и деревни под молчаливым укоряющим взором наших людей, остающихся под сапогом врага.

Так мы пришли на Дон. Дальше была Волга, был Сталинград. А еще дальше- пути не было...

И тут летом 1942 года пришел знаменитый приказ Сталина «Ни шагу назад!»

Этот приказ с суровой прямотой характеризовал опасное положение, создавшееся на южном крыле советско-германского фронта, требовал решительно усилить сопротивление врагу .

Началась беспримерная в истории планеты оборона Сталинграда. Лучшие силы гитлеровской армии были перемолоты здесь, на ‚подступах и у стен Сталинграда.

Более трехсот тысяч гитлеровских солдат и офицеров во главе с командующим Паулюсом были окружены и взяты в плен.

Это был коренной поворот в ходе войны. Началось уничтожение и изгнание врага с нашей земли.

Я уже был в звании старшего лейтенанта и командовал отделением.

После Сталинградской битвы я поставил перед собой вопрос: где мне применить силы и умение, чтобы принести наибольшую пользу?

Решил, что лучше всего - стать разведчиком. Солдатский опыт у меня был богатый. Бесстрашие в себе я сознательно выработал.

Разведчику требуется неутомимая энергия, сметливость, воля, решительность. Требуется также хитрость, чтобы обмануть врага. Требуется умение проникнуть в его замыслы. И я стал разведчиком.

Командир батальона, а затем и комполка все чаще поручали мне идти в расположение врага и приносить разведданные, а то и доставить контрольного пленного.

В мое подчинение передали группу разведчиков, и я с ними проводил очень рискованные разведки.

Разведчики в армии, как и снайперы, своего рода «солдатская аристократия». Нам был всеобщий почет, который требовал новых и новых смелых дел.

...Это было в Донецкой области. Сильно укрепившийся на подступах к реке Миус враг оказывал продвижению наших войск большое сопротивление. Ожесточенные атаки вражеских позиций не приносили нам желанного успеха. Для уточнения разведданных требовался «язык». Две попытки доставить живого фашиста окончились неудачей. Меня вызвали в штаб дивизии.

- Вот что, товарищ Борзилов,- сказал мне начштаба дивизии. - Имеющиеся у нас данные требуют уточнения. Если, доверившись им, пойдем на штурм позиций противника, можем понести большие потери. Нам до зарезу нужен «язык». Можете доставить к утру пленного?

- Сделаю все, что в силах, товарищ полковник, - ответил я.

- Тогда подберите себе пару боевых ребят и ночью идите.

- Есть, - ответил я.

Когда стемнело, с двумя расторопными разведчиками, в числе которых был мой друг Руслан Левицкий, я пошел. Что долго говорить - действовали мы по принципу «либо пан, либо пропал».

На заре доставили в штаб дивизии пленного, - как оказалось не простого солдата, а офицера. Некоторое время офицер кипятился, пыжился, но потом развязал язык. Он дал очень ‚ценные данные. Видно, решив, что запирательство бесполезно, он попросил карандаш и бумагу и нарисовал целую карту расположения частей, подразделений и огневых точек.

Утром начали штурм вражеских позиций. Не выдержав нашего натиска, немцы без оглядки бежали за Миус.

За это дело я был награжден орденом «Красной Звезды». Вскоре мне присвоили звание капитана.

В то же лето 1943 года наш полк вышел к центру Донбасса - Горловке. 3ахват Горловки поручили штурмовому отряду, составленному из 160 человек добровольцев, под моим командованием. Практику составления таких отрядов из охотников стали применять впервые в Сталинграде. Удар решили нанести ночью.

После неожиданной для немцев ночной артиллерийской подготовки мы пошли в атаку.

Два ряда траншей, ноты и пулеметные точки мы захватили с ходу. В городе же фашисты отчаянно оборонялись. К утру Горловка была в руках наших войск. Штурмовой отряд захватил много трофеев и около двухсот пленных.

Самым ценным было то, что, кроме пяти-шести раненых, мы не понесли потерь убитыми.

За взятие Горловки многие из штурмовиков получили боевые награды. Я был награжден орденом Красного Знамени.

В 1944 году меня направили на курсы усовершенствования. Это было очень кстати - ведь специального военного образования я не имел. По окончании курсов мне ‚присвоили звание майора.

Много фронтовых дорог мне пришлось исколесить, будучи командиром разведки дивизии. И, наконец, я участвовал при взятии последнего оплота гитлеризма - Берлина.

До конца войны я был награжден еще двумя орденами - Отечественной войны» 1-й и 2-й степени-и четырьмя медалями.

Так закончил Михаил Иванович свой рассказ о пройденном им боевом пути.

Боевой путь

После войны

После окончания войны Михаил Иванович Борзилов вернулся в Грозный. Сразу пошел на родной завод. Здесь его ждал старый, верный друг - токарный станок, оставленный им в сорок первом году.

Было и радостно, и грустно. Радостно потому, что он снова ‚ в стенах ‚родного завода, грустно, - что не было здесь многих, многих дорогих товарищей, друзей.

В летописи трудовой славы завода «Красный молот» значится, что токарь Борзилов М.И, за три послевоенных года выполнил девять годовых норм.

В 1956 году Борзилов усиленно ведет рационализаторские поиски. Упорным, настойчивым трудом им были изготовлены новые резцы, так называемые «керамические». Они были признаны и внедрены в производство.

Дирекция и партийная организация завода не раз отмечали заслуги мастера Михаила Ивановича в деле внедрения в производство рационализаторских предложений.

У Борзилова на заводе было много учеников и последователей. Многие из них стали опытными мастерами своего дела. Борзилова любили на заводе. А любовь и признание заслуг человека коллективом, среди которого он вырос, была и остается высшая награда для советского и русского человека. На примере Борзилова учатся и растут новые Борзиловы.

Советское правительство высоко ценило героический труд Михаила Ивановича, наградив его орденом Октябрьской Революции.