Анатолий

Павлович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Дети войны, стали собственной памяти старше мы. (с)

ДЕТСТВО

Мой дед, Блохин Анатолий Павлович, родился 16 июля 1928 года в бане небольшой деревни Львовка Шацкой волости Сасовского уезда Рязанской губернии 2-ым ребенком в молодой крестьянской семье. Мать – Екатерина Леонтьевна – сначала хотела назвать сына Петром (т.к. он родился недалеко от календарного дня Святого Петра и Павла), но потом остановилась на имени Анатолий.

К моменту рождения деда семья его родителей фактически распалась - глава семьи, Павел Андреевич, строительный мастер, уехал на заработки в Казахстан и предпочел там остаться на ПМЖ - поэтому воспитанием Толи и старшего брата Михаила (1925 г. р.) занимались мать и вскоре появившийся отчим – вдовый Наум, имеющий четверых детей от первого брака... Его старшие дети -Нюра и Вася- были ровесниками Миши и Толи (6-9 лет), а Наташа и Нина - совсем малышами... После смерти матери вышеназванные полусироты находились под присмотром родной бабушки, но та по каким-то причинам с уходом за ними не справлялась - дети были голодными, оборванными и вшивыми - Екатерине Леонтьевне после замужества пришлось их заново обшивать и обстировать.... Старий брат Миша отчима сразу принял в штыки и считал брак большой ошибкой матери - "Без Наума и его детей плохо жили, а сейчас будем жить еще хуже"... Тяжела была крестьянская жизнь – отчим - тоже строительный мастер - вечно пропадает на заработках, мать крутится от рассвета до заката, стараясь "досмотреть" 6-рых ребятишек В 1931 году и вовсе пришлось пережить ГОЛОД - в Рязанской области случился страшный неурожай, местные жители ели листья с лип, ракушки, собирали желуди, выкапывали гнилую картошку....Боясь, что дети умрут от голода, Наум как-то ночью решил припрятать от сдачи государству немного семенной картошки....Это заметил кто-то из односельчан и незамедлительно донес куда следует....Отчима осудили и несколько лет он провел в заключении в г. Шацке... Екатерина Леонтьевна главу семьи в беде не оставила - регулярно направляла "передачи", продолжала растить 4-х неродных ей детей.. Хорошо хоть весна 1932 года выдалась ранней, рожь поспела на месяц раньше обычного и это спасло рязанцев (в первую очередь - детей) от голодной смерти...

Детские и юношеские годы Толика прошли по месту рождения - в маленькой деревне Львовка, насчитывающей чуть более 50 дворов, расположенной на стыке нынешних Рязанской, Тамбовской и Пензенской областей, богатой реками, лесами и вишневыми садами. Как и многие населенные пункты,Львовка не обошлась без легенд - из поколения в поколение передавалось, что когда русские погнали татар из этих мест, последние, желая сохранить награбленное, зарыли его в землю и сверху привалили камнем. А чтобы потом без труда отыскать нужный камень пометили его, выбив на боку царский пятак. Следовательно, кто найдет камень с меткой, станет обладателем несметного богатства, поиском которого занимались в основном местные мальчишки. Неподалеку от Львовки находилось крупное село Кермись. Этот населенный пункт был островком цивилизации для уроженцев маленьких окрестных деревень - там располагались школы, больница, административные учреждения. Ближайшим большим городом был Шацк с населением более 15 000 человек (данные на 1931 г.), где до революции была весьма распространена казачья культура - т.к. там проживало много донских казаков, а Чернеев монастырь под Шацком был подведомственен Всевеликому Войску Донскому. Вообще же территория, на которой располагалась д. Львовка не раз меняла свое административно-территориальное деление и в состав Рязанской губернии (позднее - области) вошла только в 1925 году и ранее считалась "тамбовщиной", сильно пострадавшей в начале 20-ых гг в результате самого масштабного в России крестьянского восстания против власти большевиков, последствием которого были расстрелы, ссылки и нищета...

Кто бы мог подумать, что и в без того не особо счастливую жизнь 12-ти летнего деревенского мальчишки ворвется страшное слово - ВОЙНА...

ЮНОСТЬ И ВОЙНА

….Сразу же после начала войны Рязанскую область перевели на военное положение, а в ноябре 1941 – и вовсе на осадное - ЛИНИЯ ФРОНТА ВПЛОТНУЮ ПОДОШЛА К ОБЛАСТИ - немцы стремились взять Москву "в кольцо" и продвигались в направлении Скопина, Ряжская.... Рязань и вовсе регулярно бомбили... По всей области ползли панические слухи о грядущей немецкой оккупации. Экстренно эвакуировались за Урал заводы. К концу ноября 1941 г.. немцам удалось окуппировать 7 западных регионов Рязанской области, которые РККА к счастью удалось отбить уже в декабре 1941 года. Осадное положение сняли 2 января 1942 года и наделили регион статусом "прифронтовой"... Область наводнили 400 000 беженцев, было развернуто 100, шло формирование воинских подразделений (в т.ч. - союзнических иностранных). По счастью, небольшая деревня Львовка находилась на окраине Щацкого района (см карту) - а посему немцами оккупирована не была. Фрицев жители деревни увидели гораздо позже - это были военнопленные, валившие лес за рекой - их в силу неизвестных причин как-то привели под конвоем обедать во Львовку...

Основной трудовой силой области стали сельские труженики тыла, которые должны были обеспечить продовольствием не только себя, областной центр и промышленность, но и выполнить план по поставкам для армии. При этом в колхозах остались только женщины, дети и старики. 70% сельхоз. техники ушло на фронт вместе с мужчинами, а нормы выработки значительно выросли по сравнению с довоенными, что было закреплено законодательно - постановлением СНК СССР от 13 апреля 1942 г. обязательный минимум трудодней увеличили с 60 до 100. Устанавливался он и для подростков в возрасте 12-16 лет - членов семей колхозников - 50 ТРУДОДНЕЙ В ГОД. Нормы выполнять было сложно, тем более что проблем добавила природа - в 1942 г. в Рязанской области был массовый падеж скота, а в 1943 - засуха. В связи с этим колхозников обязали сдавать в семенной фонд семена для собственных нужд. Положение выровнилось только к 1944 году. Но выдача картофеля и зерна по трудодням все равно сократилась в три раза. Все это в совокупности означало полуголодное существование колхозников и членов их семей....

В начале войны Красная армия с огромным трудом отбросила врага от столицы и прилегающих территорий, и победа не обещала быть скорой - под гнетом фашисткой оккупации по-прежнему оставалась огромная часть страны, война ощутимо затягивалась.... Один за другим уходили на фронт односельчане и родственники Толи. Прислал сыновьям письмо с фотографией родной отец, Павел - на фронте он воевал в звании лейтенанта, оборонял Сталинград...Добровольно в действующую армию отправилась тетя Анастасия, а в январе 1943 по мобилизации были призваны родной брат и дядя Толика - по иронии судьбы, 17-летние тезки-ровесники... Как же это должно быть страшно - ждать вестей от родных и напрягаться каждый раз при виде почтальона, который мог в любой день принести не только долгожданное письмо, но и казенную "похоронку"... В конце августа 1944 вернулся в родное село комиссованный из армии по инвалидности 19-ти летний дядя - младший сержант Воронин Михаил - с тяжелой травмой ноги и медалью "За отвагу"...Оставалось ждать только писем от тети и брата - скорее всего, вплоть до конца 1944 года в родную деревню прилетали долгожданные фронтовые "треугольники" от Миши (в сентябре 1943 парень был ранен, потом в составе 247 СД воевал связистом на территории Польши,)...Близилась Победа, но в начале 1945 г. письма приходить перестали и вместо них 19 апреля 1945 года прибыла черная весть - похоронка на 19-ти летнего Мишу с кратким казенным текстом - "Красноармеец Блохин Михаил Павлович, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 05 февраля 1945 года, похоронен г. Наленчув, ул. "Прусса", Польша"... О том, что старший брат на самом деле скончался от полученной на фронте острой формы туберкулеза легких и был награжден командованием высокой наградой - Орденом Красной звезды, который не успел получить на руки - Анатолию узнать было не суждено - это информация стала известна родным только в 2014-2016 годах после обнародования документов ЦАМО и запроса в Военно-медицинский музей...

...В 1945 году моему деду было 17 лет, и затянись война еще на год – он скорее всего сам оказался бы на фронте….Наверняка юный Толя переживал гибель брата ( они были почти ровесниками и наверняка плотно общались), но своим детям впоследствии о погибшем Мише ничего не рассказывал – в семье эта тема не поднималась вообще….Юноши 1928-1930 г.р. были заражены ложной "романтикой войны", многие искренне жалели, что судьба уберегла их от фронта. В семейном архиве сохранилось трогательное фото, датированное октябрем 1947 годв - 19-ти летний Анатолий гордо позирует в форме артиллериста, явно с чужого плеча - скорее всего, одолженной у кого-то из односельчан фронтовиков.... (есть в приложении). В армию деда и его ровесников пока не призывали - в течение нескольких лет после Победы страна не нуждалась в новых солдатах и матросах.

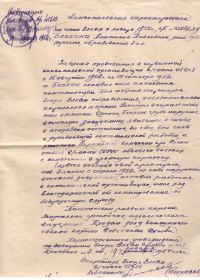

СЛУЖБА ВО ФЛОТЕ

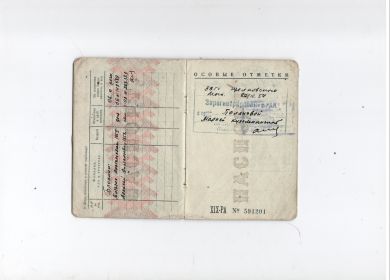

На срочную службу малорослого, но плотного 21-летнего Анатолия забрали в первый же послевоенный призыв - летом 1949 года - и направили на престижный Краснознаменный Балтийский флот. Срок срочной службы для моряков тогда составлял 4 года (сухопутные войска – 3 года). Море наверняка потрясло воображение деревенского парнишки. Первые дни службы он провел в приграничном с Польшей г. Мамоново Калининградской области в Пограничном флоте МВД и оттуда прислал домой первую фотографию в форме , которую судя по заботливой материнской отметки на фотографии «все девчонки в деревне приходили глядеть». Основное время службы дед провел в г. Балтийск – главной морской базе Балтфлота. В январе 1950 Анатолий вступил в комсомол, закончил среднее образование - 7 классов - и за 4 года прошел путь от матроса (рядового) до старшины 1-ой статьи (сержанта). Службу проходил на минном тральщике, в составе расчета судового артиллерийского орудия (в царской России таких моряков называли "комендоры"). Время было послевоенное, тяжелое, на флоте было много офицеров и старшин, прошедших ВОВ. Тем приятнее читать сохранившуюся комсомольскую характеристику на деда за подписью лейтенанта Некрасова от 19 января 1954 года «Товарищ Блохин показал себя активным комсомольцем. Был избран секретарем бюро ВЛКСМ, с обязанностями справлялся хорошо. Военную специальность знает отлично. Активно работал в комсомольском организации, имеет ряд благодарностей от командования за безупречную службу.». Правда, в секретарях пробыл недолго - явился в родную часть в нетрезвом виде из увольнения и с должности был снят с объявлением выговора с занесением в учетную карточку. Примечательно, что несмотря на задиристый характер ( дед говорил моей матери "Не смотри, что я маленького роста, любого "длинного" отделаю"), и типичную флотскую браваду «бывалого моряка» на теле деда не было НИ ОДНОЙ ТАТУИРОВКИ,он по его словам намеренно «не хотел себя уродовать». До конца жизни дед Анатолий хранил альбом с фотографиями сослуживцев, а мутную, засвеченную карточку своего боевого корабля, на которой было ничего толком не разобрать детям было строго-настрого запрещено трогать, а уж тем более – выбрасывать.

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

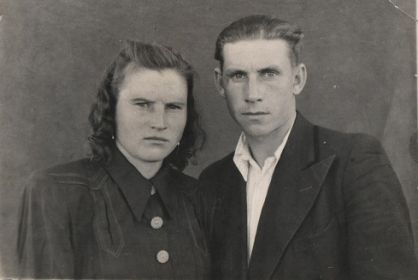

Летом 1954 году «моряк сошел на берег» - прихватив с собой добрый десяток тельняшек, которые впоследствии на протяжении всей жизни носил под рубашкой. Сразу после демобилизации поехал к родному отцу, в Сарыозек (Казахстан), чтобы впервые в жизни его увидеть. По понятным причинам доверительное общение не сложилось - моему деду было уже 26 лет - взрослый, сложившийся человек, в воспитании которого Павел Андреевич не принимал никакого участия. Зато удалось наладить общение со сводными сестрами по отцу. Из Казахстана Толя поехал в родную Львовку - навестить мать, а потом отправился работать в подмосковный город Фрязино. Первое время он жил там у своего дяди-фронтовика, Михаила Воронина. Отслуживший во флоте Толя явно пользовался популярностью у противоположного пола - бывало у него и по 3 свидания в день, но ни к чему серьезному это не приводило, пока однажды дядя (возрастом всего на 3 года старше Анатолия, но неодобрявший загулы племянника - он в прямом смысле бегал за ним с ремнем по всему г. Фрязино - не посоветовал ему присмотреться к девушке по имени Мария Полякова. Толя последовал его совету,и уже через 2 недели сделал ей предложение – по тем временам это был не только "скоростной", но и достаточно «возрастной» брак - деду было 26, бабушке - 23 года.... По воспоминаниям бабушки скорую встречу с дедом - ей нагадала цыганка-сербиянка. "Она посмотрела на мою руку и сказала, что замуж я выйду в середине сентября текущего года... Я в ответ только посмеялась - мол, какая свадьба, я даже не встречаюсь ни с кем, а на дворе уже - середина лета. Цыганка спорить не стала, но дату в календаре попросила отметить. В итоге все в точности по ее предсказанию произошло". Свадьба, состоявшаяся 20 сентября 1954 года была очень скромной – все имущество приезжих в городе молодоженов Блохиных составляли выделенная комната в бараке, и «стул да ложка», но будучи мастером «золотые руки» дед вскоре самостоятельно сделал всю мебель для комнаты, а потом и детскую «качку» - спустя год после свадьбы в семье уже родилась дочка Таня, а еще через 3 года – сын Алексей…. Помогать молодой семье было некому - бабушки остались в родных деревнях - посему приходилось надеяться только на собственные силы. Кем только не вкалывал мой дед, чтобы прокормить детей – и рабочим котельной, и столяром, но основным местом работы был московский Автокомбинат № 2 Мосстройтранса, где Анатолий трудился водителем тяжелой машины, развозившей плиты для строительства новых домов – нынешних «хрущевок», в одну из которых он с семьей и переехал после долгих мыканий по баракам и углам...

По семейной легенде, дед принмал участие в строительстве "Звездного городка" и однажды случайно повстречал Юрия Гагарина, машине которого срочно требовался бензин, которым наш Анатолий Павлович щедро с ним поделился.

… К сожалению, деда Анатолия я не застала – он ушел из жизни очень рано – в 40 лет - имея богатырское здоровье (и это при том, что всю сознательную жизнь курил сигареты "Беломорканал!"), скончался от несчастного случая, будучи в гостях в родной деревне Львовка, оставив бабушку молодой вдовой с двумя детьми-подростками… Больше она замуж не вышла, посвятив себя детям.

Говоря о своем отце, его дочь всегда отмечает, что он был общительным мужчиной с чувством юмора и доброй улыбкой. Одевался просто - мама вспоминает, что ни разу не видела отца в галстуке (на одном из приложенных фото он дорисован "для солидности"). Будучи отличным плотником, мог изготовить из дерева что угодно - от игрушек детям до шкафа и кровати. Легко выполнял любую мужскую работу по дому -как в городской квартире, так и в деревне - приезжая к матери умело колол дрова, забивал скот, поправлял забор, чистил колодец...На тяжелую жизнь не жаловался, от работы никогда не отлынивал, спиртным не злоупотреблял. О войне и работе в тылу детям не рассказывал - вероятно, как и моя бабушка, считал, что "все тогда работали"....

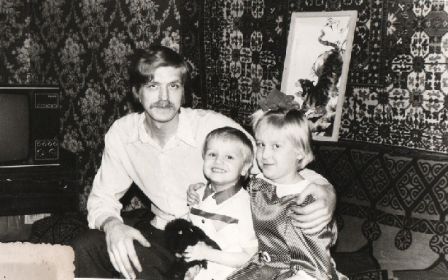

Со дня смерти деда прошло почти 48 лет, но память о нем живет в нашей семье, У Анатолия Павловича 3 внуков - один из которых назван его именем, 3 правнучки и правнук. В семье дочери хранятся документы деда, флотские фотографии, гюйс,матросская рубаха и ленты от бескозырки, а на даче до сих пор стоит изготовленная его руками в 50-ые годы кровать...

СПАСИБО ТЕБЕ, ДЕД, ЗА ЧЕСТНО ПРОЖИТУЮ ЖИЗНЬ!

Боевой путь

На момент начала войны было 13 лет.

Сразу же после начала войны Рязанская область была переведена на военное положение, а в ноябре – и вовсена осадное - линия фронта ВПЛОТНУЮ ПОДОШЛА К ОБЛАСТИ......За годы ВОВ 300 000 рязанцев ушло на фронт (170 000 домой так и не вернулось), 256 000 (старики, женщины, дети) остались работать в тылу. Катастрофическим стало время осени-зимы 1941 года, когда в ходе Московской битвы Рязанская область стала ближайшим прифронтовым тылом, а затем и театром военных действий - немцы стремились взять Москву "в кольцо" и продвигались в направлении Скопина, Ряжска и Рязани - до последней оставалось всего 30 км, город подвергался регулярным бомбовым ударам....Часть местных жителей и предприятий эвакуировались за Урал. (Семья деда осталась). К концу ноября 1941 г. было оккупировано фашистами 7 западных регионов Рязанской области, которые удалось отбить уже в декабре того же года ценой невероятного самопожертвования советских бойцов и офицеров - они атаковали при морозе в -35, лишенные танков, авиации и тыловых частей (последние заменила всесторонняя помощь колхозников области). Осадное положение было снято 2 января 1942г., Рязанская область из зоны боевых действий вновь стала прифронтовой и это положение сохраняла до 1944 года.

Всю войну на территории области располагались более 100 госпиталей, включая Рязанский военный госпиталь, который был главным для 3-х фронтов. Шло формирование и пополнение воинских частей и соединений , а начиная с 1943 года - польских и румынских добровольческих дивизий. С 1941 по 1943 г. регион принял 400 000 беженцев, включая население, эвакуированное с территории близ Курской дуги.

Основной трудовой силой области стали сельские труженики тыла. Они должны были обеспечить продовольствием не только себя, областной центр и местную промышленность, но и внести свой вклад в поставки для армии и главных промышленных центров, т.к. значительная часть важнейший сельхоз. регионов страны в 1941-1943 г. была оккупирована врагом. При этом в колхозах остались только женщины, дети и старики. 70% сельхоз. техники ушло на фронт вместе с мужчинами, а нормы выработки значительно выросли по сравнению с довоенными. Людей массово не хватало – так 17 апреля 1942 года вышел указ о мобилизации всех жителей региона на уборку урожая (деду на тот момент было 14 лет). Но этим сложности и проблемы не ограничились - в 1942 г. в Рязанской области был массовый падеж скота, а в 1943 - СТРАШНАЯ ЗАСУХА. В связи с этим колхозников обязали сдавать в семенной фонд семена для собственных нужд. Положение выровнялось только к 1944 году. Но выдача картофеля и зерна по трудодням все равно сократилась в три раза. Все это в совокупности означает ПОЛУГОЛОДНОЕ существование колхозников и членов их семей....Но несмотря на это, за годы войны рязанские колхозники не только поставили государству 65 млн пудов зерна, 55 млн пудов картофеля, 11 млн пудов овощей и 3,5 млн пудов мяса, но и по своей инициативе сдали деньги на строительство танковой колонны "Рязанский колхозник", бронепоезда "Рязанский железнодорожник", а пионеры области собрали 50 000 рублей на самолет "Рязанский пионер". Помимо этого колхозники отправляли письма, подарки и теплые вещи не только родным и близким, но и совершенно незнакомым бойцам и командирам Красной Армии.

Воспоминания

Дочь, Блохина Татьяна Анатольевна

"Отец ушел из жизни, когда я была подростком и это была тяжелая утрата...Несмотря на то. что много общаться из-за его постоянной занятости не получалось, я запомнила его работящим человеком, настоящим мастером "золотые руки" - столярничал, делал все традиционно мужские дела по хозяйству и дома, и в деревне (умел колоть дрова, забивать скот и т.д. и т.п.). Отец был человеком общительным (друзей и знакомых было много), с юмором. Спиртным не злоупотреблял - мог выпить в праздник или после получки. Жил и трудился честно, чему и учил своих детей".

Внучка, Блохина Мария

При жизни мне не довелось пообщаться с дедом - он очень рано умер, не успев вырастить даже мою мать... Это вдвойне обидно еще и потому, что я сама выросла без отца и влияние деда мне уж точно бы не помешало...Я всегда слышала о дедушке только самые теплые слова. Горжусь и уважаю его трудовой подвиг".

После войны

...В 1945 году моему деду было 17 лет, и затянись война еще на год – он скорее всего сам оказался бы на фронте….Наверняка юный Толя переживал гибель брата ( они были почти ровесниками и наверняка плотно общались), но своим детям впоследствии о погибшем Мише ничего не рассказывал – в семье эта тема не поднималась вообще….

СЛУЖБА ВО ФЛОТЕ

На срочную службу малорослого, но плотного 21-летнего Анатолия забрали в первый же послевоенный призыв - летом 1949 года - и направили на престижный Краснознаменный Балтийский флот. Срок срочной службы для моряков тогда составлял 4 года (сухопутные войска – 3 года). Море наверняка потрясло воображение деревенского парнишки. Первые дни службы он провел в приграничном с Польшей г. Мамоново Калининградской области в Пограничном флоте МВД и оттуда прислал домой первую фотографию в форме , которую судя по заботливой материнской отметки на фотографии «все девчонки в деревне приходили глядеть». Основное время службы дед провел в г. Балтийск – главной морской базе Балтфлота. В январе 1950 Анатолий вступил в комсомол, закончил среднее образование - 7 классов - и за 4 года прошел путь от матроса (рядового) до старшины 1-ой статьи (сержанта). Время было послевоенное, тяжелое, на флоте было много офицеров и старшин, прошедших ВОВ. Тем приятнее читать сохранившуюся комсомольскую характеристику на деда за подписью лейтенанта Некрасова от 19 января 1954 года «Товарищ Блохин показал себя активным комсомольцем. Был избран секретарем бюро ВЛКСМ, с обязанностями справлялся хорошо. Военную специальность знает отлично. Активно работал в комсомольском организации, имеет ряд благодарностей от командования за безупречную службу.» Примечательно, что несмотря на задиристый характер ( дед говорил моей матери "Не смотри, что я маленького роста, любого "длинного" отделаю"), и типичную браваду «бывалого моряка» на теле деда не было НИ ОДНОЙ ТАТУИРОВКИ,он по его словам намеренно «не хотел себя уродовать». До конца жизни дед Анатолий хранил альбом с фотографиями сослуживцев, а мутную, засвеченную карточку своего боевого корабля, на которой было ничего толком не разобрать детям было строго-настрого запрещено трогать, а уж тем более – выбрасывать.

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

Летом 1954 году «моряк сошел на берег» - прихватив с собой добрый десяток тельняшек, которые впоследствии на протяжении всей жизни носил под рубашкой - и приехал работать в Московскую область. Первое время он жил у своего дяди-фронтовика, Михаила Воронина. Отслуживший во флоте Толя явно пользовался популярностью у противоположного пола - бывало у него и по 3 свидания в день, но ни к чему серьезному это не приводило, пока однажды дядя (возрастом всего на 3 года старше Анатолия, но неодобрявший загулы племянника) не посоветовал ему присмотреться к девушке по имени Мария Полякова. Толя последовал его совету,и уже через 2 недели сделал ей предложение – по тем временам это был не только "скоростной", но и достаточно «возрастной» брак - деду было 26, бабушке - 23 года.... Свадьба, состоявшаяся 20 сентября 1954 года была очень скромной – все имущество приезжих в городе молодоженов Блохиных составляли выделенная комната в бараке, и «стул да ложка», но будучи мастером «золотые руки» дед вскоре самостоятельно сделал всю мебель для комнаты, а потом и детскую «качку» - спустя год после свадьбы в семье уже родилась дочка Таня, а еще через 3 года – сын Алексей…. Помогать молодой семье было некому - бабушки остались в родных деревнях - посему приходилось надеяться только на собственные силы. Кем только не вкалывал мой дед, чтобы прокормить детей – и рабочим котельной, и столяром, но основным местом работы был московский Автокомбинат № 2 Мосстройтранса, где Анатолий трудился водителем тяжелой машины, развозившей плиты для строительства новых домов – нынешних «хрущевок», в одну из которых он с семьей и переехал после долгих мыканий по баракам и углам...

… К сожалению, деда Анатолия я не застала – он ушел из жизни очень рано – в 40 лет - имея богатырское здоровье (и это при том, что всю сознательную жизнь курил сигареты "Беломорканал!"), скончался от несчастного случая, будучи в гостях в родной деревне Львовка, оставив бабушку молодой вдовой с двумя детьми-подростками… Больше она замуж не вышла, посвятив себя детям (на данный момент у моего деда 3 внуков и 4-ро правнуков.)

Говоря о своем отце, его дочь всегда отмечает, что он был общительным мужчиной с чувством юмора и доброй улыбкой. Одевался просто - мама вспоминает, что ни разу не видела отца в галстуке (на одном из приложенных фото он дорисован "для солидности"). Будучи отличным плотником, мог изготовить из дерева что угодно - от игрушек детям до шкафа и кровати. Легко выполнял любую мужскую работу по дому -как в городской квартире, так и в деревне - приезжая к матери умело колол дрова, забивал скот, поправлял забор, чистил колодец...На тяжелую жизнь не жаловался, от работы никогда не отлынивал, спиртным не злоупотреблял. О войне и работе в тылу детям не рассказывал - вероятно, как и моя бабушка, считал, что "все тогда работали"....