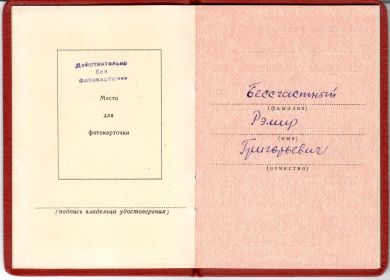

Рэмир

Григорьевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

БЕССЧАСТНЫЙ

Рэмир Григорьевич

родился 16 марта 1925 года.

Этот факт зафиксирован в книге записи рождений за 1925 г. ЗАГС Ленинского района (сейчас это часть Шевченковского района) города Киева записью № 543.

Незадолго до рождения Рэмира, в 1917 году, в стране произошла революция, в результате которой уклад жизни людей стал стремительно меняться. Старый социальный строй был разрушен и начал выстраиваться новый, церковь была отделена от государства, проводилось перераспределение земли и собственности.

В числе прочих изменений в укладе жизни людей была и возникшая в то время мода на новые революционные имена-аббревиатуры. Очевидно, возникновению такой моды способствовал выпуск календарей со списками «истинно пролетарских» имён, что делалось в противовес «старорежимным» святцам – списку святых православной церкви с датами их почитания, которые в народе было принято использовать для выбора имени новорождённого.

По воспоминаниям, имя выбирали по такому календарю. В том календаре, что был у его родителей, значилось имя Рэм (Революция Электрификация Мир), но оно не понравилось маме своей краткостью, очень уж напоминало собачью кличку. Поэтому мальчика назвали Рэмиром.

Известны и другие «истинно пролетарские» имена, которыми были названы люди, рождённые в тот период времени, например Владлен (ВЛАДимир ЛЕНин), Вилен (Владимир Ильич ЛЕНин), Марлен (МАРкс, ЛЕНин) и т.д. По воспоминаниям, у маленького Рэмира в детстве был друг Новомир (НОВый МИР).

Родителями Рэмира были Бессчастный Григорий Степанович и Бессчастная Мария Флоровна.

Отец, Григорий Степанович, родился в 1901 году близь города Трубчевска Орловской губернии (сейчас Брянская область), в 17 лет (март 1918 г) записался красноармейцем в 1-ый Трубчевский рев. бат. для защиты родных краёв от немецких войск, оккупировавших тогда Малороссию (Украину), член Р.К.П (б) с 1918 года, принимал участие в гражданской войне 1918-1921 годов, являлся командиром Красной Армии. На момент рождения сына был слушателем Киевской объединённой военной школы по отделению артиллерии.

Мать, Бессчастная Мария Флоровна (обычное на тот момент мужское имя Флор сейчас практически забыто, по одной из версий простонародное Фрол – это переиначенное Флор). Мария Флоровна была из многодетной семьи Петроградских служащих (чиновников), училась в институте благородных девиц1 (её родители смогли дать образование только ей, старшей дочери). В семье рассказывали, что она побывала в плену у батьки Махно.

1 «Закрытые женские институты Ведомства учреждений императрицы Марии» (разговорное название – Институты благородных девиц) российские закрытые учебные заведения, в которых воспитывались за казённый счёт девушки (называемые тогда девицами) привилегированного сословия (дочери потомственных дворян, генералов, штаб- и обер- офицеров или гражданских чинов), а за собственный счёт – также дочери купцов, почётных граждан и лиц иного звания, причислявшихся к неподатному состоянию.

В Санкт-Петербурге до революции было 10 женских институтов: Смольный институт (самый престижный), Патриотический институт, Павловский институт, Николаевский сиротский институт, Александровский институт (не путать с Александровским институтом в Москве), Елизаветинский институт, училище ордена св. Екатерины, Мариинский институт, Алексадринский сиротский дом, Кронштадский сиротский дом. На правах института в Санкт-Петербурге существовал ещё и Еленинский.

Рэмир впоследствии вспоминал, что в детстве спрашивал маму о плене. Ему наверняка хотелось спросить, «расскажи, как это было», но решился он тогда только на скупой и серьёзный вопрос, не пытали ли тебя там? Мама ответила, что нет, не пытали, и батька Махно оказался очень интеллигентным человеком. Но из плена она вернулась с больным сердцем. При физической нагрузке часто задыхалась, что характерно для сердечной недостаточности, в комнату на 4 этаже поднималась с трудом.

Бракосочетание родителей состоялось в 1923-1924 году, но точных сведений об этом не сохранилось.

1 ДЕТСТВО И ШКОЛА (с марта 1925 по июнь 1941)

В августе 1925 года, почти сразу после рождения Рэмира (16 марта 1925 года) семья переехала в связи с назначением отца и до 6 лет Рэмир с родителями жил во Владикавказе.

С октября 1931 года, в возрасте с 6 до 10 лет Рэмир с родителями жил в Ростове-на-Дону. Здесь в сентябре 1933 года он пошёл в 1-ый класс, закончил его и в 1934 году пошёл во 2-ой.

С марта 1935 года, в возрасте с 10 до 12 лет Рэмир с родителями жил в Армавире. Здесь он окончил 2-ой класс, а затем 3-ий и 4-ый и успел пойти в 5-ый класс, пока отца снова не перевели.

Также здесь, в Армавире, в семью пришло горе, в конце 1936 – начале 1937 года, когда Рэмир учился в четвертом классе (тогда ему было 11 лет), не стало мамы – в году, когда в стране разрешили первые новогодние ёлки, как впоследствии вспоминал сам Рэмир Григорьевич, но на самом деле в году, когда их первый раз увидел маленький Рэмир.

Отец большую часть времени проводил на службе. Чтобы вести хозяйство и следить за сыном он нанимал домработниц. Однако, толку из этого не выходило, по рассказам, одна домработница обворовала его, вторая пыталась соблазнить, и до ребёнка им обеим не было никакого дела. Ситуация с воспитанием складывалась негативная. Надо было искать сыну новую мать.

Новой мамой стала Черкасова Мария Николаевна (1909 г. рождения), учительница, комсомолка, двадцатипятитысячница. Двадцатипятитысячники – это движение рабочих промышленных городов (началось в конце 1929 г.), которые по призыву Коммунистической партии направлялись на хозяйственно-организационную работу в колхозы в период коллективизации, добровольцы проходили отбор в рабочих коллективах или партийных ячейках.

Коллективизация была тяжёлым периодом в истории нашей страны. О том периоде жизни Мария Николаевна рассказывала, что видела страшный голод, вспоминала, как, зайдя в один дом, они увидели, что обезумевшая мать сварила одного ребёнка, чтоб накормить остальных2…

2 Речь идет о голоде 1932-1933 годов, причинами которого стали принудительные хлебозаготовки, коллективизация, раскулачивание и общий постреволюционный упадок сельского хозяйства. При голоде фиксировались случаи трупоедения – поедания тел умерших родственников в крестьянских семьях.

До Григория Степановича она была замужем, но дочь умерла в младенчестве, брак распался. На момент знакомства она жила в городе вдвоём со старенькой мамой3.

3 Также о происхождении Марии Николаевны известно, что она родилась вблизи границы с Китаем, где в то время и проживала её семья. Её отец работал машинистом или помощником машиниста на железной дороге. Сведений об обстоятельствах переезда семьи в Армавир не сохранились.

Впоследствии Мария Николаевна вспоминала, что именно её мама со своим тёплым отношением к маленькому Рэмиру в тот момент явилась объединяющим звеном в зарождающейся семье.

Бракосочетание состоялось в Армавире 27 июля 1937 года, а уже в октябре 1937 г. обновлённая семья переехала в Ростов-на-Дону в связи с новым назначением отца, и до июля 1939 года Рэмир в возрасте с 12 по 14 лет с родителями жил там, там же он окончил 5-ый, а затем и 6-ой классы.

В июле 1939 года опять новое назначение отца, опять переезд. На этот раз город Краснодар. В Краснодаре Рэмир с родителями жил в возрасте с 14 по 16 лет, закончил 7-ой и пошёл в 8-ой класс. Сохранился адрес, где семья жила в Краснодаре – улица Чкалова д. 101, это не далеко от центра города. На момент написания текста (2024 г) это район частных домов, по этому адресу стоит одноэтажный частный кирпичный дом недавней постройки. Возможно, в 1939-1941 годах на этом месте также стоял частный одноэтажный дом, в котором и жила семья.

Марии Николаевне удалось наладить контакт с Рэмиром и заменить ребёнку мать. Впоследствии Рэмир Григорьевич тепло отзывался как о родной матери, Марии Флоровне, так и о приёмной, Марии Николаевне. Обеих он называл мамой.

Отец, Григорий Степанович, на тот момент был командиром 268 корпусного артиллерийского полка. Однако, по воспоминаниям, его стало подводить здоровье, открылась язва. В связи с этим он был переведён на более спокойную должность старшего преподавателя артиллерийской стрельбы и в апреле 1941 года его направили в г. Читу Забайкальского края.

Когда вновь назначенных преподавателей с семьями доставили в Читу, впоследствии с юмором вспоминала Мария Николаевна, они зашли на базар, где их чуть не побили. Дело в том, что на базарных прилавках они увидели свежее мясо, которое никто не брал. После голодных постреволюционных лет и голода 1932-1933 годов мясо для них являлось дефицитом, которое мало где найдёшь, даже имея в руках приличное офицерское жалование. И они, конечно, поспешили к прилавкам, чтобы его купить. Но вскоре поднялась буча и к мясным прилавкам стали стягиваться недовольные местные жители, которые, как оказалось, по сложившейся негласной договорённости выжидали конца дня, когда торговцы начнут снижать цены, чтобы купить мясо.

Адрес проживания семьи в г. Чите – улица Нагорная д. 52. Согласно Яндекс-картам на 2021 г по этому адресу находится старый бревенчатый одноэтажный дом на 2 семьи. Скорее всего, семья жила именно в нем.

2 ПЕРИОД ВОЙНЫ (с июня 1941 по август 1945)

22 июня 1941 года началась Великая отечественная война… Рэмир доучивался в школе в г. Чита, его отец обучал офицеров артиллерии, мама работала учителем.

Осенью 1942 года в связи с новым назначением отца начальником учебного отдела Забайкальского отделения АККУКС семья переехала в военный городок под Улан-Удэ на станцию Дивизионная (так называемая «Дивизка»). Зарегистрированы они были по курьёзному адресу – станция Дивизионная, 2-ой участок (городок административно делился не на улицы, а на участки), клуб – по воспоминаниям тогда всех вновь пребывающих почему-то формально прописывали в офицерском клубе.

В связи с острой нехваткой на фронте командиров взводов и отделений по всей стране стали создаваться военные училища. С 1942 года на Дивизке было сформировано несколько таких училищ. По воспоминаниям других ветеранов («Авротинский Ефим Миронович» (iremember.ru), «Вехи жизни М.С. Перевалова» из «Книги истории Бичуры» (bichura.ru)), на тот момент Дивизка представляла собой военный городок, обнесённый проволокой, состоящий из двухэтажных деревянных казарм. В городке располагались 4 училища, занимавшихся подготовкой младших офицеров (найдены упоминания о Забайкальском военно-пехотном и о пулеметно-миномётном училищах, созданных на Дивизке в тот период), а также курсов по переподготовке резервистов и военнослужащих запаса всех возрастов.

В конце 1942 – начале 1943 года Рэмир ускоренно закончил 10-ый класс школы. Аттестат, судя по всему, был выдан позже, 18 апреля 1943 года. Не зависимо от даты получения аттестата, с 12 января 1943 года Рэмир стал красноармейцем-стрелком 584 запасного стрелкового полка 35 запасной стрелковой бригады Забайкальского фронта. На тот момент ему было 17 лет.

Уже с февраля 1943 года Рэмир учился на курсах младших лейтенантов. Сведений о том, в каком именно военном училище он проходил обучение, не сохранилось, но, исходя из его последующей воинской специальности, это было артиллерийское училище. Логично предположить, что оно также располагалось на станции Дивизионная.

По воспоминаниям, в то училище брали не каждого (как и в другие училища на Дивизке, а, возможно, как и во все другие подобные военные училища того времени), к курсантам предъявлялись требования по здоровью, социальному происхождению, политической благонадёжности и образованию, которым полностью удовлетворял сын красного командира Бессчастный Р.Г.

В сентябре 1943 года после окончания военного училища младшего лейтенанта Бессчастного Р.Г. направили на службу в 106 гаубичный артиллерийский полк большой мощности (ГАП БМ), где он занял должность командира взвода. Полк располагался в районе станции Антипиха недалеко от Читы.

106 ГАП БМ был сформирован в 1918 году (под именем 9 Сводный тяжёлый артиллерийский дивизион) и имел богатую боевую историю: участвовал в Гражданской войне в 1918 в составе Южного фронта в Орловской губернии против войск Деникина, в 1920 в составе Казачьего фронта против десантов Врангеля на азовском побережье. В 1938 году части полка принимали участие в разгроме японцев у озера Хасан. В 1939 году полк был развернут по штатам военного времени и направлен на Дальний Восток для разгрома японцев в районе реки Халхин-Гол (Монголия). Полк шёл 13-ю эшелонами и принять участие в боях не успел, но по прибытии перешёл в подчинение Забайкальского военного округа и разместился в Читинской области.

На вооружении полка стояли 203-мм гаубицы образца 1931 года Б-4. Для лучшего понимания дальнейшего повествования подробнее остановимся на том, что из себя представляли эти гаубицы.

2.1 203-мм ГАУБИЦА ОБРАЗЦА 1931 ГОДА Б-4

Гаубицы Б-4 были тяжёлыми и мощными орудиями, предназначавшимися для разрушения укреплений противника или стрельбы в тыловые районы по артиллерии и резервам врага. Работа с данными орудиями представляла собой тяжёлый физический труд орудийных расчётов и скрупулёзную работу по подготовке параметров стрельбы штабов и взводов управления.

В походном положении орудие представляло собой две повозки:

- «лафетную повозку» (весом 13800 кг) – само орудие на гусеничном ходу со снятым стволом и передком (специальной тележкой), прикреплённым к его сошнику (хвостовая часть лафета),

- «орудийную повозку» (весом 10600 кг), на который перевозился ствол.

Скорость марша при этом не должна была превышать 15 км в час, чтоб избежать поломки ходовой части. Допускалась перевозка орудия и без съёма ствола (вес орудия в этом случае составлял 17700 кг), но только на небольшие расстояния и со скоростью не выше 7 км/ч.

Также необходимо сказать, что подготовленные огневые позиции для орудий должны были быть окопаны, должны были быть подготовлены отдельные места под хранение снарядов и картузов с зарядами и укрытия для расчётов, все это должно было маскироваться от обнаружения с воздуха.

Стрельба орудий Б-4 велась следующим образом. Снаряд нужного типа (использовались осколочно-фугасные снаряды нескольких типов массой 100 кг и бетонобойные массой 100 или 146 кг) помещались на специальную снарядную тележку и подкатывались к орудию, в дополнительное отделение тележки помещались картузы с зарядом пороха (предусматривалось использование полного и 11 переменных зарядов, различающихся по массе: масса полного заряда содержала 15-15,5 килограммов пороха, а 11-ого, самого малого, 3,24 кг). Ствол опускался в горизонтальное положение, открывался затвор орудия, лебёдкой тележка со снарядом и зарядами пороха поднималась и удерживалась напротив открытого канала ствола (это 1,92 м над землёй). Банником расчёт загонял снаряд в канал ствола. Затем в камору помешались картузы с зарядом и затвор закрывался. После этого наводчик с помощью органов управления (место наводчика – это сидение справа или слева от ствола орудия, органы управления дублированы на обе стороны) и прицельных приспособлений придавал стволу орудия требуемое угловое положение (в пределах ±4 градусов по горизонтали и 0…60 гардусов по вертикали). Затем производился выстрел. Норматив по скорострельности орудия был 1 выстрел в 2 минуты. В этом состояла работа расчёта орудия.

С другой стороны, для обеспечения исходных данных для стрельбы должны были быть:

- как можно точнее определены координаты целей, для этого в полку существовали подразделения артиллерийской разведки;

- тщательно определено место расположения своих орудий, для этого в состав полка входили топографы;

- исходя из типа цели и имеющейся номенклатуры снарядов назначен тип боеприпаса – это дело командира;

- исходя из координат цели и орудия, а также массы и типа снаряда рассчитаны необходимые углы возвышения орудий и определены номера зарядов (масса навески пороха), для этого в полку существовали расчётчики взводов управления.

В такой сложный процесс, очевидно, вкрадывались ошибки. Поэтому за результатами стрельбы велось наблюдение (в случаях, когда это можно было организовать) и от выстрела к выстрелу в углы наведения орудий вносились корректирующие изменения для того, чтобы добиться попадания в цель – т.е. проводилась пристрелка.

В ходе пристрелки огневые позиции орудий располагались, как правило, на отдалении от линии боевого соприкосновения, а наблюдательные пункты (НП) выносились на удобные для наблюдения позиции вблизи цели, поэтому была необходима надёжная связь НП со штабом дивизиона.

Для обеспечения связи в бригаде имелись телефонисты (обеспечивали проводную связь внутри расположения) и радиотелеграфисты (для обмена сообщениями на больших расстояниях с помощью радиосвязи).

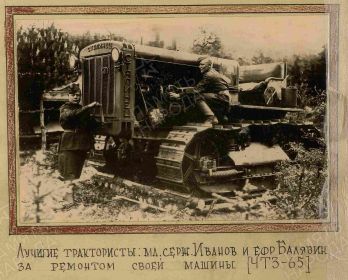

Ну и необходимо просто довезти орудия с боеприпасами на огневую позицию, не поломавшись нигде по дороге и не застряв многотонными повозками в кювете или забуксовав в грязи. Для этого в полку содержался парк грузовиков (перевозка боеприпасов, личного состава и др.) и тракторов Челябинского тракторного завода Сталинец-65 (обозначались ЧТЗ-65, позднее С-65, для буксировки непосредственно лафетных и орудийных повозок), шофёры, трактористы, механики, специалисты технической службы.

Таким образом, гаубицы Б-4 являлись узкоспециализированным инструментом войны, тяжёлым в обращении, тихоходным при транспортировке, но незаменимым в тех случаях, для которых он был создан – разрушение особо прочных, бетонированных укреплений противника.

2.2 106 ГАП БМ, Забайкальский фронт

На момент прибытия младшего лейтенанта Бессчастного Р. Г., в сентябре 1943 года, 106 ГАП БМ состоял из 2 дивизионов по 3 батареи с 2 орудиями в каждой – всего 12 орудий. Бессчастный Р.Г., предположительно, выполнял обязанности помощника командира батареи, что подразумевало участие в командовании батареей или, при необходимости, конкретными орудиями. Сведений о том, в каком именно дивизионе и батарее он служил, не сохранилось, поэтому говоря о боевом пути младшего лейтенанта, речь будет вестись о боевом пути 106 полка.

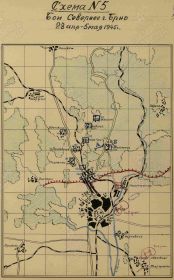

Согласно приказу Министра Обороны РФ 08.05.2007 №181 рассекречены архивы Красной армии за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, они доступны на сайте pamyat-naroda.ru. Для того, чтобы описать службу младшего лейтенанта Бессчастного в этот период, были изучены:

- история 106 ГАП БМ под наименованием «106 ГАП БМ – база 195 ГАБр БМ»;

- журнал боевых действий 30 Артиллерийской Венской Дивизии Прорыва;

- выписки из журнала боевых действий 30 АДП за период с 1 октября по 20 декабря 1944 года;

- оперсводки и донесения штаба 195 ГАБр БМ за период 10-12.1944;

- отчёт о боевом опыте 195 ГАБр БМ 02.06.1945;

- журналы боевых действий артиллерии 46 армии за март-апрель 1945 г;

- журналы боевых действий артиллерии 53 армии за апрель-май 1945 г.

Итак, с момента прибытия младшего лейтенанта Бессчастного Р.Г. в 106 ГАП БМ (сентябрь 1943 года) у него началась относительно спокойная гарнизонная жизнь с повседневной боевой и политической подготовкой.

В ноябре 1943 и апреле 1944 года комиссии различных уровней провели проверку полка, в подготовке к которым принимал участие и мл. лейтенант Бессчастный Р.Г. В результате проверок полк получил оценку «хорошо» и заключение, что 106 ГАП БМ готов для выполнения боевых задач.

2 сентября 1944 года был получен приказ подготовить полк к передислокации в Брянский Учебный Артиллерийский Лагерь (БУАЛ) в распоряжение Орловского военного округа, выходя при этом из подчинения Забайкальского фронта. Закипела подготовка к передислокации, которая ежедневно контролировалась вышестоящим начальством.

10-11 сентября 1944 года со станции Антипиха полк тремя эшелонами под звуки духового оркестра отправился в путь. Эшелоны двигались по маршруту: ст. Антипиха – Чита – Иркутск – Новосибирск – Омск – Курган – Екатеринбург (тогда Свердловск) – Киров (Вятка) – Ярославль – Москва – Брянск – ст. Белые Берега.

27-28 сентября 1944 года полк прибыл на станцию Белые Берега недалеко от Брянска и разместился в лесу в 7 км юго-западнее станции.

2.3 195 ГАБр, БУАЛ, Орловский военный округ

В то время в БУАЛ начиналось формирование 30 Артиллерийской дивизии прорыва (АДП) 9 Артиллерийского корпуса прорыва (АКП). Дивизию должны были составить шесть артиллерийских бригад, каждая из которых имела на вооружении определённый тип орудия или миномёта:

195 ГАБр БМ – 203 мм гаубицы Б-4 образца 1931 г;

192 ТГАБр – 152 мм гаубицы Д1 образца1943 г;

190 ГАБр – 122 мм гаубицы М30 образца1938 г;

185 ЛАБр – 76 мм пушки предположительно ЗИС-3 образца 1942 года;

34 ТМБр – 160 мм миномёты МТ-13 образца 1943 года;

45 МБр – 120 мм миномёты предположительно образца 1943 года.

Такие артиллерийские дивизии прорыва состояли в резерве главного командования (РГК) и имели на вооружении орудия и миномёты больших калибров – широкий набор инструментов войны разной степени специализации, предназначенных для уверенного подавления противника, разрушения его укреплений, взламывания его обороны и обеспечения успешных наступательных действий пехоты. Непосредственно перед наступлением они придавались в усиление стрелковым дивизиям.

Но, необходимо ещё раз подчеркнуть, среди этого набора инструментов самым тяжёлым, громоздким, тихоходным, но и самым мощным являлись гаубицы Б-4, что делало её наиболее специализированным орудием из всей номенклатуры артиллерии 30 АДП.

Для размещения личного состава прибывшего полка в лесу штабом БУАЛ были предоставлены деревянные домики, построенные находившимися здесь ранее частями на скорую руку для жилья в тёплое время года – бревна лежали на мху, крыши были из дранки. Требовалось проделать большую работу по устройству своего быта на зимний период. И это, надо сказать честно, полку ещё повезло, некоторым частям формируемой дивизии не досталось и этого, пришлось рыть землянки и зимовать в них.

С 1 октября 1944 года в полку было приказано развернуться в бригаду, численность личного состава при этом должна была быть увеличена в два раза, с 732 до 1324 человек, количество орудий должно было соответственно увеличиться с 12 до 24 гаубиц Б-4. Полк получил новое наименование «195 Гаубичная артиллерийская бригада большой мощности», которая и вошла в состав 30 АДП 9 АКП.

В том же брянском лесу, рядом в 195 ГАБр БМ расположилась 34 ТМБр. Остальные части 30 АДП 9 АКП, а также штаб дивизии расположились северо-восточнее станции Белые Берега между селением Вереща и рекой Снежеть, в бывшем партизанском лагере.

Развёртывание полка в бригаду было произведено на основании старого костяка, поверенных кадров 106 ГАП. 1 дивизион сформировал 3-ий, 2-ой – 4-ый, выделяя для этого своих офицеров, сержантов и рядовых, обеспечивая ведущий состав для комплектования новых дивизионов. Материальная часть артиллерии, приборы, вооружение и транспорт полка были равномерно разделены между дивизионами, чтобы все 4 дивизиона смогли организовать обучение личного состава с первых дней своей организации.

При организации бригады личный состав вырос в занимаемых должностях. Не известно, как именно коснулись эти структурные изменения младшего лейтенанта Бессчастного Р.Г., поскольку должность его в виду возраста (19 лет) осталась прежней, но пройти для него незаметно они точно не могли.

К 3 октября 1944 года развёртывание бригады было завершено, однако вопрос об укомплектовании её техникой и личным составом наравне с подготовкой жилья на зиму оставался открытым.

Пока штаб занимался организационной работой, личный состав приступил к ремонту домиков для жилья. Стали строить печи, утеплять окна и двери. Строились склады для овощей, дивизионные кухни, столовые, бани. Построили свою хлебопекарню, очистили и углубили колодцы, полностью обеспечили потребности лагеря питьевой водой. Сохранились сведения о планах бригады построить уборные и гауптвахту.

В этот период главной ценностью для бригады оказались бывшие деревенские жители, умельцы пилы и топора, а также сам плотницкий инструмент. Высади вот так в лесу сейчас нас, городских, далеко не факт, что мы выживем, не говоря уже о строительстве домов, печей и т.д. По воспоминаниям других ветеранов («Артиллерийский корпус прорыва РГК. Формирование 9 АКП в БУАЛ. 1944-45 Ч2», статья на канале журнала «Друг истории», dzen.ru), в описываемый период одного пожилого умелого плотника не отправили на фронт, а оставили в БУАЛ вместе с инструментом для продолжения строительства лагеря.

Скоро открылась библиотека, наладилась ежедневная доставка почты и газет. Новая бригада полностью подготовилась к приёму пополнения и к зимней учёбе. С 6 октября 1944 года в бригаде началась боевая и политическая подготовка офицерского состава.

Начало поступать пополнение.

6 октября 1944 года прибыло 150 человек из освобождённых областей Западной Белоруссии и Украины.

11 октября 1944 года прибыло 138 человек из 381 стрелкового полка (СП), призванных также из освобождённых областей Западной Белоруссии и Украины.

Большинство людей из пополнений представляли собой новобранцев, никогда не служивших в Красной Армии или только призванных на военную службу, зачастую имевших всего несколько классов образования, жителей глухих деревень Полесья или Пинских болот.

17 октября 1944 года в лесу не далеко от расположения бригады начался пожар. 300 человек личного состава два дня тушили лес.

С 20 октября 1944 года стартовала напряжённая боевая и политическая подготовка рядового и сержантского состава. Отдельно упоминалось, что по наряду на формирование бригады был организован учебный дивизион сержантского состава, который готовил 200 сержантов из рядового состава бригады для комплектования других частей дивизии.

4 декабря 1944 года в бригаду прибыли 12 недостающих гаубиц Б-4, а также очередное пополнение 349 рядовых из 509 запасного артполка и 36 запасного СП. Вновь прибывший личный состав пришлось встраивать в уже идущий учебный процесс.

Ход обучения формирующейся 30 АДП регулярно поверялся комиссиями различных уровней. 195 ГАБр БМ получала оценку «хорошо».

7 и 8 ноября 1944 года личный состав праздновал 27 годовщину Великой Октябрьской Революции. Проводились торжественные собрания, зачитывались поздравительные приказы командования.

10 ноября 1944 года бригада провела первые боевые стрельбы.

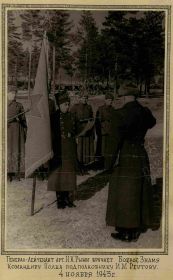

19 ноября 1944 года праздновали день Сталинской Артиллерии. Частям дивизии были вручены боевые Красные Знамёна, прошли митинги, были зачитаны поздравительные телеграммы. Вечером был концерт самодеятельности.

В декабре 1944 года прошли большие тактические учения с боевой стрельбой всех частей дивизии. Полигон располагался в Карачевском районе Брянской области, северо-западнее деревни Одрина, между урочищами Красный пахарь и Теребилово. 9 декабря 1944 года в 10.00 раздались первые выстрелы орудий. Началась пристрелка реперов и целей согласно ранее разработанного плана пристрелки. В журнале боевых действий 30 АДП записано, что всеобщее восхищение вызвало мастерское проведение пристрелки 195 ГАБр БМ, первые же снаряды ложились в непосредственной близости у целей и по целям. В ходе этих учений 195 ГАБр БМ зарекомендовала себя лучшей в дивизии по всем вопросам слаженности подразделений и боевой подготовки личного состава.

17 декабря 1944 года прибыло очередное пополнение 133 человека. Остальные пополнения поступали уже меньшими партиями до самой отправки на фронт. Вновь прибывший личный состав обучался на ежедневных занятиях по боевой и политической подготовке в составе подразделений.

В феврале 1945 года, перед отправкой на фронт дивизия была проинспектирована Маршалом Артиллерии Вороновым, 195 ГАБр БМ получила неизменную положительную оценку.

Дивизия стала готовиться к маршу. Подготавливалась техника, материалы для крепления в эшелоне, заготавливались дрова в дорогу, на станции Белые Берега ремонтировались погрузочные площадки, подвозились боеприпасы, готовясь к погрузке. На строевых смотрах проверялась пригонка обмундирования. Офицеры сменили погоны на полевые, золочёные пуговки были обтянуты защитными чехлами.

Дивизия грузилась на 27 эшелонов, 4 из них отводились для 195 ГАБр.

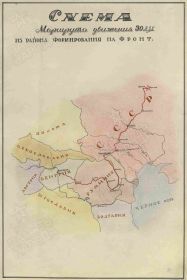

25-28 февраля 1945 года со станции Белые Берега отправились 4 эшелона 195 Гаубичной артиллерийской бригада большой мощности, увозя ее на фронт. Эшелоны двигались по маршруту: ст. Белые Берега – Брянск – Киев – Фастов – Жмеринка – Могилев-Подольский – Черновцы – Румынская граница – Роман – Бузду – (2,5 км севернее Плоешти все эшелоны произвели перегрузку ввиду того, что дальнейший маршрут проходил по более узкой колее, нежели в Советском Союзе) Плоешти – Ольба – Юлия – Клуж – Арад –Венгерская граница – Сольнок – Будапешт – ст. Кабанье. На тот момент в Румынии уже произошёл переворот, диктатор Антонеску был арестован, к власти пришёл король Михай I, который разорвал союз с Германией и перешёл со своими войсками на сторону Советского Союза. Согласно истории 195 ГАБр по дороге им встречались румынские воинские эшелоны и бойцы невольно сравнивали свои условия перевозки. Наши вагоны были оборудованы нарами и железными печами, 3 раза в день разносили горячую пищу. В румынских вагонах не было нар и печей, люди размещались на соломе.

Сохранилась любопытная подробность, что на одной из станций в Карпатах, комендант станции ожидал правительственный состав. Вышинский (в тот период высокопоставленный советский дипломат) и король Михай I следовали в Клуж (сейчас Клуж-Напока), столицу Трансильвании, которая только что была возвращена Румынии. По просьбе коменданта станции начальник 4 эшелона 195 ГАБр БМ взял на себя охрану станции во время прохождения правительственного состава.

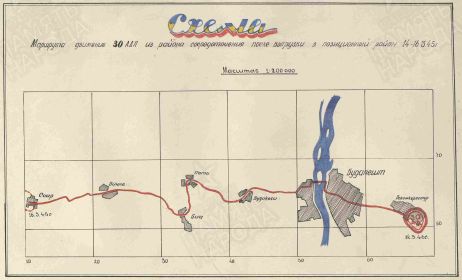

2.4 195 ГАБр, 46А, Венгрия, бои в горах Вертешхельдшег

12-16 марта 1945 195 ГАБр БМ прибыла на станцию Кобанья на левом берегу Дуная (сейчас Кобанья фельшо в 10-ом районе Будапешта), район сосредоточения был назначен на восточной окраине Пешта (Пешт –левобережная часть города Будапешта, Буда – правобережная часть) в посёлке Ракошфалва (сейчас это 17-ый район Будапешта). Авиация противника часто появлялась в районе Будапешта, поэтому эшелоны сразу же по разгрузке покидали железнодорожную станцию.

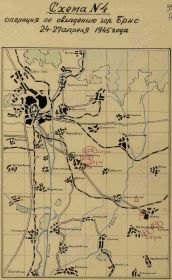

195 ГАБр БМ 30 АДП 9 АКП поступила в оперативное распоряжение 46 армии 2-ого Украинского фронта (46 А 2 УФ). Также по прибытии на фронт в состав 30 АДП была включена 37 гвардейская миномётная бригада (гв. Мин Бр). Гвардейскими миномётами в то время называли реактивные установки залпового огня – те самые «Катюши».

Обстановка на фронте в тот момент была следующей.

После Будапештской наступательной операции (29.10.1944-13.02.1945) войска 46 армии активных действий не предпринимали, занимались оборудованием второго и третьего оборонительных рубежей. Приданные армии для взятия Будапешта артиллерийские части были переведены на другие участки фронта. Противник закрепился на лесистых высотах Вэртэшхельдшег (горные хребты Герече и Вертеш), удерживая города Естергом и Секешфехервар. Фронт стоял в 60 км западнее Будапешта. Плотность вражеской обороны штабом фронта в этом месте оценивалась в 273 человека, 20 пулемётов и 8 миномётов и орудий на 1 км фронта.

Командованием РККА была задумана Венская наступательная операция силами 2-ого и 3-его Украинских фронтов вдоль южного берега Дуная.

Для этого меньше чем за неделю до наступления в оперативное подчинение 46 армии начали прибывать артиллерийские части усиления, в том числе и 9 АКП. Большинство дивизий и полков 9 АКП следовало своим ходом с других участков фронта, кроме, как уже было сказано, 30 АДП, которая следовала после формирования железнодорожным транспортом поэшелонно. Прибывающие части до поры размещались в районах сосредоточения.

Штабом артиллерии 46 армии был разработан план вывода вновь приданной артиллерии армии в районы боевых порядков. В целях скрытой подготовки операции перемещение частей было приказано осуществлять только в ночное время со строгим соблюдением светомаскировки. На перекрёстках основных дорог были организованы комендантские посты для регулирования движения артиллерийских частей и ликвидации возможных пробок. Комендантами участков назначались ответственные офицеры (не ниже подполковника), способные на решительные меры для обеспечения графика выдвижения подразделений.

Кроме того, был разработан и план пристрелки артиллерии после размещения в боевых порядках, который подразумевал работу не более 4-5 орудий в час, причём орудия должны были работать из разных районов. Одновременно с этим из смежных районов должны были работать другие орудия, создавая схожую плотность огня. Орудия больших калибров, в том числе гаубицы Б-4 195 ГАБр пристрелку вообще не проводили, чтобы не выдать своего присутствия на данном участке фронта, данные для их стрельбы подготавливались расчётным методом с введением поправок на изменения атмосферных условий.

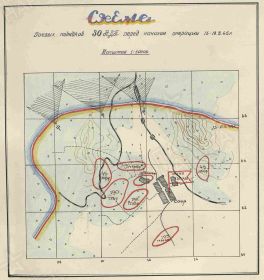

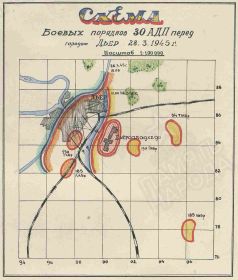

30 АДП получила задачу обеспечить прорыв обороны противника в полосе 109 СД 75 стрелкового корпуса (СК), который занял позиции в районе Саар (сейчас Сар) в ночь на 15 марта 1945 года, сменив при этом 223 СД. Создаваемое командованием превосходство в живой силе на участке наступления оценивалось как 3:1, превосходство в артиллерии 14:1.

Наступление должно было начаться вот-вот, время не ждало, комдив 195 ГАБр приказал выводить дивизионы в позиционный район прямо с марша. Однако, такой марш был сопряжён с определёнными сложностями.

Наличие высот в расположении противника (хребты Вертеш и Герече) позволило ему пристреливать шоссейную дорогу от Будапешта, особенно в районе Бичке. Хоть дорога и маскировалась сетками, отдельные участки машины в светлое время суток могли проскакивать только по одной, на большой скорости, с интервалом 300-400 м. К тому же, все та же авиация противника по несколько раз в день появлялась над этим районом, а каждую ночь появлялись ночные бомбардировщики, следившие за дорогами из Будапешта на фронт.

14 марта 1945 года в 3.00 1-ый дивизион выдвинулся в район Саар по маршруту Ракошфалва (сейчас XVII район Будапешта) – Пешт – пересечение Дуная – Буда – Будакеси – Пать – Биа (сейчас Биаторбадь) – Бичке – Саар (сейчас Сар). Вспомогательные взводы и отделения дивизиона на колёсном автотранспорте в этот же день достигли района в 2-х км северо-западнее деревни Саар и занялись оборудованием наблюдательного пункта (НП), а в 2-х километрах юго-восточнее деревни – оборудованием огневых позиций (ОП). Авиация противника в этот день вела активную разведку наших боевых порядков, и группами до 20 самолётов бомбила колонны. Колонна грузовиков бригады несколько раз подверглась обстрелу, на марше были повреждены три автомашины.

15 марта 1945 года в 10.00 тракторные колонны с орудиями были вынуждены остановиться на западной окраине Буды, чтоб переждать светлое время суток.

16 марта 1945 года рано утром орудия 1-ого дивизиона прибыли на позиции и к 12.00 он были готовы к стрельбе. Второй дивизион прибыл на огневую позицию в 3.00 17 марта и утром был готов к открытию огня.

Огневые позиции располагались на кукурузном поле, просматриваемом противником, поэтому их готовили скрытно. Были отрыты орудийные окопы полного профиля, укрытия для расчётов, ровики для боеприпасов, а также применены средства маскировки. Благо снег к тому времени уже сошёл и земля подсохла. Позиции для машин и тракторов были подготовлены в 150-200 м позади орудий. Выдвижение на позиции проводилось безлунной ночью. Из-за сложности подготовки и выдвижения 3-ий и 4-ый дивизионы бригады стать на огневые позиции к началу наступления не смогли и расположились в селении Бодмер.

Тем временем, пока тракторы 195 ГАБр подвозили тяжеловесные орудия к фронту, стрелковые корпуса 46 армии начали прощупывать оборону противника без артподготовки.

16 марта 1945 года стрелковые корпуса начали разведку боем при ограниченной поддержке артиллерии. Необходимо было уточнить огневые позиции врага и захватить пленных. Крупного успеха удалось добиться соседям слева, в 15.00 68 СК одним батальоном начал разведку боем и к 19.00 выбил противника из Кеханьяш.

Ночью с 16 на 17 марта сапёры проделывали проходы в немецких минных полях.

17 марта 1945 года войска 2 УФ начали Венскую наступательную операцию. В 4:00 солдаты 109 СД без артиллерийской подготовки, мелкими группами пользуясь рельефом предгорий, начали скрытное продвижение вперёд, маневрируя и даже заходя в тыл укреплениям противника, а затем врываясь в траншеи, стрелковым огнём и гранатами уничтожая живую силу и пулемёты и занимая позиции врага. Постепенно в атаку включались все новые части, а также ограниченно подключилась и артиллерия 109 СД.

К 9:30 пехота овладела первой линией обороны. С этого момента, по всей видимости, эффект неожиданности был исчерпан и артиллерия 109 СД и 30 АДП начала постепенно включаться в наступление. Продвижение пехоты непрерывно поддерживалось «огнём и колёсами».

195 ГАБр, предположительно, ввиду отсутствия бетонированных защитных сооружений на переднем крае обороны противника, имела задачу подавлять артиллерию врага. Однако, 17 марта получить точных координат отдельных огневых точек артиллерийских батарей засечкой с пунктов наблюдения не удалось ввиду горно-лесистой местности, большой глубины укрытия и хорошей маскировки. Дивизионы бригады огня не открывали («В бой без артподготовки. Пехота в лесах Венгрии. Март 1945». Статья Олега Душина на канале журнала «Друг истории». dzen.ru).

Пехота следовала за артиллерийским огнём и к концу дня вышла на рубеж Орослань – Майк (сейчас Майкпуста) – Вертештало – Верштеш. Ночью противник предпринял контратаку силами до 150 человек из района Фельше-Галла (сейчас район города Татабанья), но успеха не имел.

18 марта 1945 года в 7.00 был получен приказ по подавлению целей, готовность артиллерии необходимо было обеспечить к 9.30, сигналом к началу атаки являлся залп гвардейской миномётной части («Катюш»). В 11.00 «Катюши» дали первый залп и началась артподготовка длительностью 30 минут, цели на участке 109 СД были подавлены методом сосредоточенного огня. Артиллерия малых калибров поддерживала наступление «огнём и колёсами», артиллерия больших калибров, одной частью меняла огневые позиции, второй частью находилась на ОП и была готова открыть огонь для отражения контратак противника и подавления его в районах сосредоточения. Командованием артиллерии 75 СК на дорогах были организованы комендантские посты для организации движения подразделений. Но, судя по книге истории 195 ГАБр, первые два дивизиона бригады оставались на своих огневых позициях и вели огонь по тылам врага. Основное внимание уделялось уничтожению фланкирующих средств противника в Фельше-Галла. В этот день первые два дивизиона 195 ГАБр выпустили 117 снарядов.

19 марта 1945 года в зоне наступления 68 и 75 СК противник оказывал упорное сопротивление, активно применял отдельные танки и самоходные орудия, маневрируя вдоль переднего края. Войска армии, не смотря на сильный огонь противника, гнали врага от одного рубежа к другому, наступая в сторону Татабанья, и к исходу дня 109 СД завязала бои на окраине населённых пунктов Банхида (сейчас район города Татабанья) и Татабанья. 195 ГАБр вела огонь по тылам противника.

20 марта 1945 бригада поддерживала своим огнём наступление 180 СД на направлении городов Фельше Галла – Татабанья – Банхида (сейчас это районы города Татабанья), которые были взяты. Таким образом, оборона противника в горах Вэртэшхельдшег была взломана, стрелковые дивизии стремительно пошли вперёд, на запад. Стрельба 195 ГАБр особенно результативной была по станции Банхида, где был уничтожен вражеский эшелон с боеприпасами.

21 марта 1945 года стрелковые дивизии продолжили вытеснять противника в северном, северо-западном (в направлении на Тарьян) и западном направлениях, хоть он и усилил сопротивление. Части противника, отступившие в северном направлении, попали в полукольцо и были прижаты к Дунаю. 195 ГАБр, судя по истории бригады, огня в тот день не открывала и в преследовании врага не участвовала в виду загруженности дорог и тихоходности орудий Б-4 на марше.

За время этих боев противник несколько раз обстреливал из миномётов ОП и штаб бригады. Авиация несколько раз обстреливала позиционный район, но в бригаде потерь не было, так как инженерное оборудование ОП, маскировка и дисциплина обеспечивали на должном уровне живучесть боевого порядка бригады.

2.5 195 ГАБр, 46А, Венгрия, бои в районе городов Сенд – Коч – Чеп – Нодьягманд

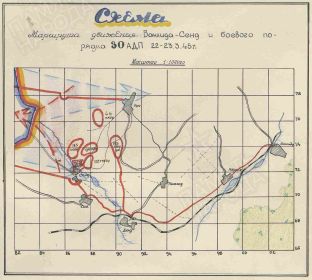

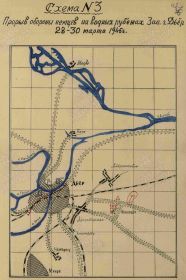

22 марта 1945 года 109 СД передала свои позиции 223 СД и передислоцировалась в район Сенд-Коч. Следуя за 109 СД, в течение дня части 30 АДП прибывали в новый район боевых действий, разворачивали НП и ОП.

195 ГАБр подготовилась к маршу и в ночь с 22 на 23 марта с соблюдением мер светомаскировки совершила марш протяжённостью 55 километров по маршруту Саар (сейчас Сар) – Фельше-Галла (сейчас район Татабанья) – Банхида (сейчас район Татабанья) – Кёрнье – Даг – хутор Кишпарнак (сейчас Кишпарнакпуста) в районе городов Сенд (сейчас Саксенд) и Коч. Маршрут проходил по населённым пунктам, которые ещё несколько дней назад были в руках противника. В темноте потушенных фар периодически были заметны догорающие здания – результаты огня бригады.

К утру 23 марта 1945 года бригада сосредоточилась у хутора Кишпарнак (сейчас Кишпарнакпуста) и в 12.00 открыла огонь по району, где наши войска атаковали позиции отступающего противника на рубеже Таль (сейчас Тальпуста), Мелкович (сейчас Мельковичпушца).

После 25 минутной артподготовки в 13.00 части 109 СД овладели Мелкович, Соке (сейчас Сокепуста), а затем, развивая наступление взяли Тали и Чеп. На этой огневой позиции 195 ГАБр было выпущено 115 снарядов.

Пленные показали, что на этом участке в числе прочих подразделений нашим войскам противостоял и 3-ий мотополк дивизии СС «Дас Райх».

24 марта 1945 года 109 СД, продолжая наступление, вышла на шоссейную дорогу Чеп-Надьигманд, и встретила сильное огневое сопротивление. Части 109 СД начали бои за железную дорогу в 1,0 км западнее Чеп.

Бригада к исходу дня сосредоточилась в районе Чеп, на северной опушке рощи около хутора Мелкович (сейчас Мельковичпушца). НП бригады и дивизионов были выбраны около Чеп, штаб разместился в парке хутора. Везде виднелись следы недавнего боя.

Бригада поддерживала части, расширяющие клин прорыва в северном и западном направлениях. Для поддержки 109 СД 3 и 4 дивизионы заняли ОП, разворачивая орудия на запад, имея задачу подавить цели в районе станции Таркань (сейчас Таркань-Чеп). 1-ый и 2-ой дивизионы готовились для стрельбы на север для поддержки частей в направлении Комаром.

Маршрут движения 195 ГАБр от Кишпарнакпуста до Мельковичпушца не сохранился.

25 марта 1945 года после 20 минутной артподготовки 109 СД полностью овладела железной дорогой на участке Чоп и севернее 2 км. 195 бригада вела ожесточённый артиллерийский бой. В горячке боя лучшие расчёты давали по 2 выстрела в минуту (вместо уставного 1 выстрела в 2 минуты), приведение орудия в боевое положение занимало 12-15 минут (вместо уставных 40-50). Противник огрызался, по огневым позициям 1 и 2 дивизионов совершались огневые налеты, появились первые убитые и раненые. За 25 марта было выпущено 149 снарядов.

Вечером был получен приказ Верховного Главнокомандующего войскам 2-ого Украинского Фронта № 308, что за отличные действия при взятии Фельше-Галла, Тата войскам 2 УФ, в том числе и 195 ГАБр, объявлена благодарность.

Также 25 марта, в связи с успешным продвижением 46 армии вдоль правого (южного) берега Дуная силами 2 УФ, была начата Братиславско-Брновская операция на левом (северном) берегу Дуная.

В ночь с 25 на 26 марта 1945 года части 30 АДП совершили марш на новый огневой рубеж для поддержки наступления 99 СД, которая имела задачу наступать на Баболнапусто (сейчас Бабольна), Бана и далее на Дьер. Но, согласно истории бригады, 195 ГАБр получила задачу поддерживать части, наступающие на Комаром. Командир 195 ГАБр выехал в район города Надьигманд для занятия нового НП, при этом была решена сложная задача прокладки связи ночью на расстояние 14 км. Дивизионы 195 ГАБр остались на огневых позициях и развернули орудия на север для открытия огня.

К утру 26 марта 1945 года бригада приняла новый боевой порядок и открыла огонь.

Противник оказывал ожесточённое сопротивление, но все же отходил в западном направлении.

Войска 18 и 68 СК после короткой артподготовки в 11:00 возобновили наступление на города Комаром и Ач, но, встретив сильное огневое сопротивление, значительных успехов не добились. В связи с этим артиллерия армии совершила перегруппировку и в течение суток обеспечивала боевые действия 10 и 75 СК по ликвидации полукольца и подготовку наступления войск в западном направлении.

В ночь с 26 на 27 марта 1945 года противник, оставив заслоны, ночью без боя оставил Баболнапусто (сейчас Бабольна) и Бана и закрепился на высотах 2 км западнее Бана. Утром под напором наших войск противник продолжил отход, прикрываясь арьергардными группами, усиленными артиллерией и самоходными орудиями. Авиация отход противника не прикрывала.

Раскрыв замысел врага наши части вели преследование противника, 30 АДП вела огонь по живой силе и огневым средствам врага в районе Баболнапусто (сейчас Бабольна), Бана, Сабадхедь (сейчас район города Дьер).

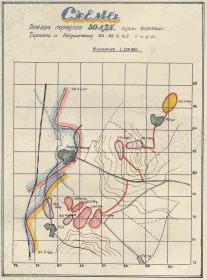

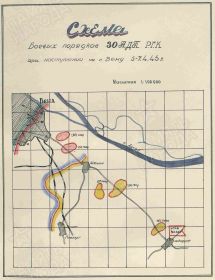

2.6 195 ГАБр, 46А, Венгрия, бои в районе города Дьер

По всей видимости, в ночь с 27 на 28 марта 1945 года 195 ГАБр совершила марш по маршруту Надьигманд - Баболнапусто (сейчас Бабольна) – Бана – Бени Раталап (сейчас Баньреталап) – хутор Шашхедь (сейчас район города Дьер Шашхедьпуста) и к утру вышла к хутору.

Согласно книге истории бригады, на этом направлении подходы к Дьеру прикрывал глубокий противотанковый ров, который уже был отбит у противника. За рвом расположились гвардейские миномёты («Катюши»), танковая группа стала в роще у хутора, дивизионы бригады свернули с дороги у рва и заняли ОП. Штаб разместился у хутора.

28 марта 1945 года рано утром наши войска преследуя отступающего противника ворвались в город Дьер и завязали уличные бои. Части 30 АДП, поддерживая наступление, вели огонь по опорным пунктам противника.

В середине дня город Дьер был полностью занят нашими войсками, велась зачистка, ликвидировались оставшиеся отдельные опорные пункты врага.

Вечером личный состав дивизии заслушал приказ Главнокомандующего о том, что за отличные действия при взятии города Дьер им объявлена благодарность.

29 марта 1945 года 185 ЛАБр, 190 ГАБр и 192 ТГАБр из состава 30 АДП были перекинуты в район городов Ач - Комаром для обеспечения прорыва обороны противника частями 23 СК с форсированием реки Дунай. 195 ГАБр осталась на своих позициях под городом Дьер для обеспечения действий 99 СД.

30 марта 1945 года бригада сосредоточилась в районе Дьёр-Сабадхедь (сейчас Сабадхедь, район города Дьер) в ожидании наведения переправ.

В книге истории бригады записаны воспоминания этого периода, что «по пыльным дорогам шли бесконечные потоки машин с боевой техникой и людьми, с боеприпасами и другим военным имуществом. На машинах бойцы писали короткие лозунги – «Вперед, на запад!» «На Берлин!» и т.д.»

Первые дни наступательных боев показали, что от бригады требовалась исключительная манёвренность, совершение марша быстрым темпом в любых условиях. Прямо с марша орудия должны были открывать огонь, а после короткой стрельбы снова идти на марш.

Это требовало исключительно напряжённой работы всего личного состава и особенно ответственной была работа трактористов и тракторных механиков. Короткие остановки после ночного марша люди использовали с предельным уплотнением времени для осмотра и неотложного ремонта техники, а полноценные передышки, подобные этой, использовались для более сложного ремонта и обслуживания тракторов и машин, подтягивания тылов.

31 марта 1945 года личный состав 195 ГАБр приводил в порядок матчасть. В 23:30 в район сосредоточения подошли остальные части 30 АДП, участвовавшие в операции по форсированию Дуная и взятию города Комарно.

1 апреля 1945 года работы по приведению в порядок орудий и техники продолжились. Вечером был получен приказ о передислокации в район Мошонсенпетр (сейчас, предположительно, район города Яношшоморья). 185 ЛАБр и штаб выдвинулись в тот же вечер, а 190 ГАБр и 192 ТГАБр- поздно ночью по маршруту Дьёр – Сабадхель (сейчас Сабадхедь, район города Дьер) – Рабапатана – Кани (сейчас Конь) – Чорна – Мошонсенпетр.

Также в этот день на другом берегу Дуная наши войска вышли к Братиславе, столице Словакии.

2.7 195 ГАБр, 46А, марш из Венгрии в Австрию

2 апреля 1945 185 ЛАБр, 190 ГАБр и 192 ТГАБр достигли района Мошонсенпетр (возможно сейчас город Яношшоморья), сходу заняли боевые порядки и поддерживали огнём 52 СД, которая прорывала оборону двух танковых дивизий СС «Дас Райх». К концу дня удалось продвинуться к озеру Найзидлер-Зее и взять Хальбтурн, Мёнхгоф и Гольс. 195 ГАБр скорее всего выдвинулась утром и достигла района Мошонсенпетр в 22:00.

3 апреля 1945 года наступление продолжилось, 185 ЛАБр, 190 ГАБр и 192 ТГАБр поддерживали продвижение 109 СД и к концу дня овладели Вайден (сейчас Вайден-Ам-Зее), Найзидлер-Ам-Зее и Парндорф. 195 ГАБр участия в этих боях не принимала и находилась в районе Мошонсенпетр.

4 апреля 1945 года наступление продолжилось, 109 СД при поддержке частей 30 АДП (185 ЛАБр, 190 ГАБр и 192 ТГАБр) завязала бои за город Брук (сейчас Брук-ан-дер-Лайта).

Также в этот день на другом берегу Дуная наши войска полностью овладели Братиславой.

195 ГАБр в течение дня совершила марш из Мошонсенпетр, пересекла границу с Австрией и в 16.00 сосредоточилась в районе села Гольс около озера Нойзильд (Нойзильдер-Зее). Дивизионы встали на выжидательную позицию и развернули разведку в сторону Вены, в районе западнее Брук. При получении соответствующего приказа эта позиция давала возможность быстрой переброски как к Вене, так и в сторону Братиславы.

На этой выжидательной позиции бригада оставалась в ожидании приказа до 9 апреля 1945 года. В это время части 30 АДП (185 ЛАБр, 190 ГАБр, 192 ТГАБр) в период с 5 по 7 апреля приняли участие в боях за город Вена.

В период нахождения в районе села Гольс расположение 195 ГАБр подвергалось неоднократным атакам вражеской авиации. Особенно тяжёлым был налёт 5 апреля на район 1 дивизиона. Прямым попаданием бомб были подорваны боеприпасы. В течение двух часов не прекращались взрывы, разлетались горящие ящики с зарядами и тяжёлые снаряды. Огонь охватил прицеп с имуществом и боезапасом, опасность угрожала тракторам и орудиям. Водители, рискуя жизнью, уводили из огня машины, трактористы под осколками уводили из огня уже горящие тракторы в безопасное место и там тушили. При борьбе за спасение боевого имущества и тушении огня погибли двое (посмертно представлены к орденам Отечественной войны).

Также в разведке на подступах к Вене были ранены два офицера 1 дивизиона, подорвавшись на мине.

2.8 195 ГАБр, резерв фронта, марш из Австрии в Словакию

Вечером 7 апреля 1945 года пришёл приказ о выводе 9 АКП (и, соответственно, 30 АДП) из оперативного подчинения 46 армии и переходе её в резерв фронта. Бригады 30 АДП из своих районов расположения начали марш к назначенным местам дислокации.

195 ГАБр 9 апреля 1945 года совершила ночной марш в Киттзее (предместья Братиславы) и остановилась там. Маршрут следования бригады не сохранился. На этом марше при обстреле был тяжело ранен старший лейтенант – начальник штаба 3 дивизиона.

Через Киттзее шла полоса вражеской обороны. Глубокие рвы, прикрытые бетонированными огневыми точками, массивные железобетонные баррикады на дорогах. Многие сооружения были только подготовлены, но не достроены. Уже лежали мешки с цементом, кучи щебня, арматура, стояли бетономешалки – осталось только бетонировать. Вся 50 км полоса обороны оказалась незаконченной. Только взорванные мосты через р. Дунай у Братиславы заставили бригаду ожидать в Китзее до наведения переправ.

Братислава раскинулась за рекой, на высоком берегу, на возвышенности виднелся разрушенный замок-тюрьма (сейчас Братиславский Град).

12 апреля был готов 60 тонный мост и 13 апреля 1945 года бригада, совершив марш на 60 км, сосредоточилась в районе 1 км восточнее деревни Длга. Крестьяне словенцы радушно встречали солдат Красной Армии. Сельские музыканты играли народные песни и танцы, словенские и русские, играли гимн Словенской республики, что было запрещено немцами.

На опушке леса у ручья был разбит хорошо замаскированный лагерь. В кустарнике у опушки в отрытых укрытиях были размещены орудия, боеприпасы и трактора. Машины, кухни, мастерские были укрыты в лесу. Палатки также маскировались в кустарнике. Бригада занялась приведением в порядок материальной части и подготовкой к следующим боям. Проводились занятия с личным составом, тщательно проверялись ходовые части тракторов, и лафетов, моторы машин и тракторов.

20 апреля 1945 бригада поверялась фронтовой комиссией.

2.9 195 ГАБр, 53А, марш из Словакии в Чехию

22 апреля 1945 30 АДП на основании приказа штаба артиллерии фронта перешла в оперативное подчинение 53 армии.

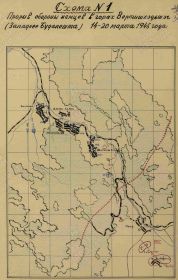

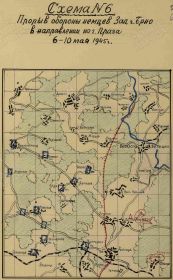

Готовилась операция по овладению городом Брно (Чехия) – крупным промышленным центром Моравии и важнейшим узлом обороны противника. Враг располагал крупными силами пехоты, имел артиллерию, танки и авиацию. Пересеченная местность, наличие лесистых гор давали противнику ряд преимуществ в обороне. Река Свитива создавала естественный рубеж обороны. Шесть железных дорог выходили из города, три из них были в руках противника, обеспечивая коммуникации с базами снабжения. Девять шоссейных дорог вели в город, шесть из них были в руках противника. В Брно противник имел большие склады и крупные предприятия по производству вооружения, в том числе завод фирмы Шкода.

Бригаде предстоял длительный марш.

В 00.00 бригада начала движение по маршруту Длга – Надаш – Годонин – Мутенице – Болерадице. В 17.00 вся бригада сосредоточилась в Болерадице, совершив более чем 100 км марш через горы Малые Карпаты. В Болерадице было получено дополнительное распоряжение о сосредоточении в районе Густапечи, и в тот же день бригада начала новый марш, сосредотачиваясь северо-западнее Густапечи. За 30 часов дивизионы совершили марш в 150 км, исправляя мелкие поломки на ходу.

23 апреля 1945 1 дивизион выдвинулся в район деревни Никольчице, для ведения огня по юго-восточной окраине Брно.

24 апреля 1945 в 18.00 дивизион открыл огонь, стреляя на полных зарядах. В книге истории 195 ГАБр приводятся воспоминания командира дивизиона согласно которым «…бойцы, сержанты и офицеры дивизиона были усталые от длинного марша, когда получили приказ с хода развернуться в боевой порядок и быть готовым к открытию огня, все понимали важность этого боя… Получив команду на открытие огня по узлу сопротивления в городе, огневые расчёты работали, сняв гимнастёрки. Когда у одного из орудийных расчётов вышли боеприпасы на позиции у орудия, сначала один, а за ним и другие бойцы без команд на своих плечах стали подносить снаряды, находившиеся в 200 м от орудия в месте складирования боезапаса… ».

В том бою было израсходовано свыше 20 снарядов на ствол, более 120 суммарно.

25 апреля бригада заняла ОП в районе Уйезд (сейчас Уйезд у Брна). Наши войска овладели подступами к городу Брно и готовили штурм города.

Однако, 26 апреля в 1.00 бригада получила приказ продвинуться в район Туржаны, откуда открыла огонь по военно-промышленным районам, покрывала огнём батареи противника, скопления машин с пехотой, по укреплённым огневым точками.

В тот же день после уличных боев наши войска овладели городом Брно.

Разбитый противник уходил к северу и северо-западу, пытаясь закрепиться на лесистых высотах.

30 апреля комбриг занял НП в Краловом Поле (сейчас район города Брно) севернее Брно, и подтянул к северу 1 и 2 дивизионы. Штаб бригады переместился в северо-восточную окраину Брно.

Противник упорно оборонялся, переходя в контрнаступление. Местами его пехота имела частичный успех. Бои севернее Брно по расширению этого нового и важнейшего плацдарма отличались крайним упорством и длились до 6 мая. В течение всего этого периода бригада ежедневно вела огонь по огневым точкам противника, скоплениям пехоты и танков. Разведчики дивизиона вели разведку вместе с пехотой, добывая ценные сведения.

1 мая 1945 года бригада встречала в районе Брно. На улицах города ходили оживлённые толпы в праздничной одежде, улицы украшали флаги СССР и Чехословатской Республики.

Но подразделения вели бой, шла напряжённая боевая работа. Правда повара порадовали бойцов праздничным обедом.

В ночь на 6 мая 1945 года бригада получила приказ сосредоточится в 45 км западнее Брно, в районе Омице-Островачице (по шоссе Брно-Йиглава-Прага). Было пасмурно, временами шёл дождь, луны не было. Ночью, не включая огней, пройдя по узким улицам города с разных направлений подошли дивизионы бригады и точно заняли свои места в колонне. К рассвету бригада двигалась уже по шоссе.

По шоссе шла огромная масса артиллерии и обозов пехоты. Дорога была загружена как никогда. Части ГАБр прямо с марша развёртывались в боевой порядок. 1 и 2 дивизионы развернулись около шоссе на опушке леса в районе Островачице, 3 и 4 дивизионы левее в районе Омице.

8 мая 1945 года утром 49 СК вёл разведку боем, бригада поддерживала его действия огнём, выпустив 109 снарядов. Противник упорно оборонялся и накапливал силы. На 9 мая планировалось артподготовка всей 30 АДП и переход частей 49 СК в наступление.

9 мая 1945 года Германия капитулировала. Противник на участке фронта бригады не капитулировал, а поспешно уходил, уклоняясь от боя. Бригада в погоне не участвовала и огня уже не вела. Война для солдат и офицеров 195 ГАБр БМ закончилась.

За время боев бригада потеряла 9 человек рядового и сержантского состава убитыми и 20 человек ранеными, а также 2 человека офицерского состава ранеными.

Выпущено было 1828 снарядов (~100 снарядов в день). Огнём бригады подавлено 19 узлов сопротивления и 1 зенитная батарея, рассеяно и частично уничтожено до полка пехоты. Уничтожено:

- опорных пунктов – 9;

- НП и КНП – 4;

- артиллерийско-миномётных батарей – 3;

- пулемётных точек – 8;

- автомашин – 15;

- танков – 3;

- военных заводов – 2;

- взорвано складов с боеприпасами – 1;

- разрушено штабов – 1;

- взорваны ж/д эшелонов – 3.

С боями было пройдено более 750 км 12 маршами через Венгрию, Австрию, Словакию в Чехию.

2.10 195 ГАБр, возвращение на Родину, марш из Чехии в Прикарпатскую Украину

10 мая 1945 года утром бригада начала марш в район Усоби по маршруту Островачице – Велька Битеш – Йиглава – Штоки и Усоби.

11 мая 1945 года утром бригада сосредоточилась в новом районе дислокации – деревня Усоби, приступив к приведению в порядок техники.

14 мая 1945 года была начата ежедневная боевая и политическая подготовка личного состава, орудия и тракторы «стали в парки». Началась рутинная армейская жизнь.

15 мая 1945 года в дивизии прошло празднование победы, в книге истории 195 ГАБр сохранилась фотография парада Победы бригады, который принимал командир бригады, подполковник Иван Михайлович Реутов.

6 июня 1945 года комдив, полковник Борисов, принимал парад 185 ЛАБр, 190 ГАБр, 195 ГАБр БМ и 37 Гв. МБр по случаю присвоения дивизии наименования «Венская» приказом Верховного Главнокомандующего № 086 от 17.05.1945.

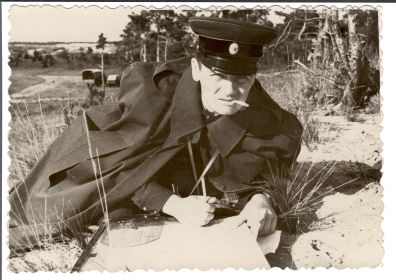

Сохранилась фотография мл. лейтенанта Бессчастного Р.Г. того времени с надписью на обороте «Чехословакия, деревня Штоки, июнь 1945 г.».

28 июня 1945 года командир 30 Артиллерийской Венской дивизии прорыва отдал приказ на марш, согласно которому бригада разделилась на две части для следования на Родину.

Первая часть совершила марш по железной дороге двумя эшелонами в составе огневых взводов с тяжёлой техникой – лафетными и орудийными повозками и тракторами. Станция погрузки Гавлический брод (Чехословакия), Станция назначения Самбор (Западная Украина). Район сосредоточения бригады около города Станислав (Ивано-Франковск). По всей видимости младший лейтенант, командир огневого взвода Бессчастный Р. Г. отбыл с этой частью бригады.

Вторая часть выдвинулась 29 июня 1945 года и следовала на Родину автоколонной в составе штабов бригады и дивизионов, взводов управления, парковых и хозяйственных взводов.

Автоколонна 30 июня прибыла в город Трнава, где сосредотачивались части 30 АДП для марша на Родину.

24 июля 1945 года началось движение по маршруту Трнава (Чехословакия), Паркань, Каполня (Венгрия), Дербичен, Сату-Мар (Румыния), Сигет, Лук, Станислав (Закарпатская Украина, сейчас Ивано-Франковск). Марш совершался с 4-5 дневными остановками, на которых ремонтировалась техника и проводились занятия по боевой и политической подготовке.

19 августа 1945 года бригада достигла государственной границы, совершив перевал через Карпаты, и в тот же день в 19.00 прибыла в район сосредоточения около города Станислав.

24 августа 1945 года по приказу бригада совершила марш в район деревни Шкло, что 22 км северо-западнее Львова и приступила к оборудованию лагеря. Боевой путь бригады закончился.

Впоследствии сам Рэмир Григорьевич о войне почти ничего не рассказывал, но сохранилась одна история, которую он не раз вспоминал.

При переброске артиллерии с позиции на позицию расчёт едет, разместившись на орудии. От монотонного пути и тряски (а может кто и подопьёт втихаря) люди начинают клевать носом, засыпать, и во сне нередко падают под колеса и погибают. Рэмир всегда отслеживал этот момент, давал команду остановиться и проверял своих подчинённых, кого, бывало, охаживал палкой, кого бодрил крепким словцом. Он говорил, что «пока они на меня, тогда, в сущности, ещё мальчишку, злятся, я уверен, они не заснут». В его батарее не было ни одного несчастного случая.

Эту историю Рэмир Григорьевич рассказывал несколько раз, как наиболее для него важную.

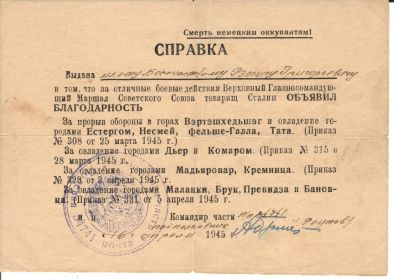

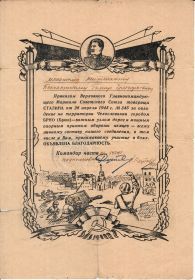

В семейном архиве сохранились документы о том, что Бессчастному Рэмиру Григорьевичу (в числе личного состава подразделения) приказом Верховного Главнокомандующего товарища Сталина объявлена благодарность за:

- прорыв обороны в горах Вэртэшхедьшэг и овладение городами Естергом, Несмей, фельше-Галла, Тата (приказ 308 от 25 марта 1945 г.);

- овладение городами Дьёр и Комаром (приказ 315 от 28 марта 1945 г.);

- овладение городами Мадьяровар и Кремница (приказ 329 от 3 апреля 1945 г.);

- овладение городами Малацки, Брук, Превидза и Бановца (приказ 331 от 5 апреля 1945 г);

- овладение городом Брно (Чехословакия) (приказ 345 от 26 апреля 1945 г.).

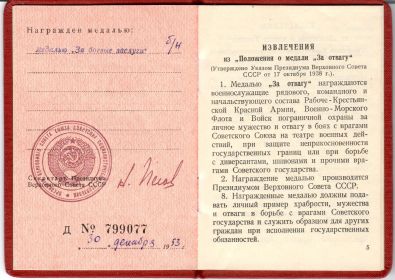

Также Бессчастный Р.Г. получил следующие награды:

- орден Отечественной войны 2 степени;

- медаль за взятие Вены;

- медаль за победу над Германией;

- медаль за боевые заслуги;

- медаль за безупречную службу;

- медаль Жукова;

- медаль ветерана вооружённых сил СССР;

- юбилейные медали и нагрудные знаки.

3 СЛУЖБА В ПРИКАРПАТЬЕ (с августа 1945 по сентябрь 1954)

Итак, после Великой отечественной войны, в августе 1945 года, 195 ГАБр вернулась на родину в район города Львова (около деревни Шкло) и оборудовала лагерь. Рэмиру Григорьевичу на тот момент было 20 лет.

По воспоминаниям другого ветерана 195 ГАБр, старшины автороты Гладченко М.В. (Статья «Под знаменем Венской дивизии» И. Бормотова 14.05.2019 г в «Майкопских новостях». maykop_news.ru.), дивизия занималась борьбой с формированиями украинских националистов. Приводятся такие его воспоминания о службе в Львовской области:

«Приходилось часто выезжать на ликвидацию бандеровских банд. Нас, молодых солдат, старослужащие-фронтовики берегли, не пускали впереди атакующей цепи и не ставили позади шеренг, а ставили в середину и прикрывали огнем.

Однажды в канун выборов они повесили председателя сельского совета и председателя избиркома. В лесу у них имелись схроны, где они прятались, и откуда совершали свои злодейские вылазки.

Однажды в одном селе нас пригласили в дом, чтобы угостить молоком, когда мы вошли, по нам ударили автоматные очереди. Мы окружили дом и из спальни вытащили бородатого бандеровца, одетого в женскую одежду.

Когда конвоировали задержанных бандеровцев по улицам Львова, жители города в их адрес произносили проклятия и плевали им в след.»

Сам Рэмир Григорьевич о боях с бандеровцами никогда не упоминал.

В марте 1946 года он был переведен на должность начальника разведки дивизиона и повышен до звания лейтенанта.

В марте 1947 года, в возрасте 22 лет, он был переведен в 137 гвардейский пушечный артиллерийский полк (ПАП) 70 гвардейской СД на должность командира огневого взвода – старшего офицера батареи, (штаб размещался в городе Ивано-Франковске, тогда город Станислав). При этом он перешел на службу с орудиями другого типа, скорее всего это были 122-мм гаубицы.

В январе 1948 года был переведен на должность командира взвода разведки.

Сохранилась грамота гвардии лейтенанту Бессчастному Р.Г. от 7 января 1949 года за первое место в командных соревнованиях по лыжам в/ч 45349.

Также в городе Ивано-Франковск он встретил свою будущую жену – Косач Ефросинию Григорьевну.

Ефросиния Григорьевна родилась в селе Розенфельд близ Мариуполя (с 1948 по 1989 – город Жданов) 24 февраля 1924 года.

Село было основано в 1870 году немцами-колонистами, название с немецкого переводится как «Поле роз». Население на 1923 год составляло около 200 человек, в основном немцев и русских.

С 1934 года в село стали пребывать организованные партии переселенцев из разных областей. На момент начала 1940-х школы в селе не было, ближайшая для Ефросинии школа, где она окончила 7 классов, предположительно находилась в Волновахе. С началом войны было проведено отселение основной массы жителей немецкой национальности в Казахстан.

Во время войны село около двух лет (с октября 1941 по сентябрь 1943 года) находилось в фашистской оккупации. По воспоминаниям Ефросинии, два раза молодёжь угоняли на работу в Германию, но она сумела избежать этой участи. Один раз она натёрла себе внутренние стороны предплечий крапивой до волдырей и её не забрали как потенциально больную заразным заболеванием. Во второй раз она спряталась на ж/д станции Тавла, по воспоминаниям, нескольких девушек спрятал у себя начальник станции, старый немец, видимо, потомок немецких переселенцев.

В 1945 году после окончания войны село было переименовано в Свободное. В 1946-47 Ефросиния уехала из села в Мариуполь, снимала там угол. Первое время подрабатывала прачкой, в ноябре 1948 года поступила на работу секретарём в Станиславское областное лечебно-санаторное управление, филиал которого находился в Мариуполе. По воспоминаниям, ей часто приходилось возить документы в другие города (в том числе в Станислав) на самолёте кукурузнике. Видимо, в одну из таких поездок она и познакомилась с будущим мужем.

Бракосочетание состоялось 17 апреля 1949 года в городе Станислав, Рэмиру на тот момент исполнилось 24 года, Ефросинии 25 лет.

Уже после бракосочетания в 1949 году Рэмир Григорьевич был переведён в 30 истребительно-противотанковый артиллерийский полк (ИПТАП), размещённый в городе Борщёв Тернопольской области, на должность командира взвода разведки. При этом он перешёл от службы с гаубицами к службе с противотанковыми орудиями (тип орудий выяснить не удалось).

30 марта 1950 года в городе Борщёв родился сын Григорий (назван в честь отцов и Рэмира и Ефросинии). В декабре 1951 года Рэмир Григорьевич получил звание старшего лейтенанта и занял должность начальника разведки дивизиона. Также, согласно документам, в 1951 году он экстерном окончил Киевское военное училище (съездил ненадолго, отучился, дали права на вождение автомобиля – как он сам говорил про это впоследствии).

По воспоминаниям Ефросинии Григорьевны, жить в Прикарпатье было опасно. Случались нападения бандеровцев, даже в туалет ходили под охраной. Был случай, когда в окно по кровати была выпущена очередь из автомата. Рэмир (видимо, услышав какие-то звуки и среагировав заранее) вскочил с кровати и загородился матрасом, чтоб его не заметили, тем и спасся, только получил лёгкое ранение в руку по касательной.

Сам он про этот период говорил, что в городе даже развешивали листовки с его портретом и обещанием награды за уничтожение как «красного командира», и тот вариант, что его бы там убили при очередном нападении исподтишка, был совершенно не исключён.

Здесь настал переломный момент в его судьбе. Та военно-полевая жизнь, которая ему, очевидно, нравилась в 17-20 лет в 27 лет уже не казалась такой привлекательной. Появившаяся семья и рождение ребёнка возложили на него ответственность за их судьбу, а атмосфера запугивания и опасности заставили Рэмира серьёзно задуматься.

Сложившийся круг проблем мог быть разрешён разными путями, старший лейтенант Бессчастный Р.Г. хотел прежде всего развиваться дальше, хотел учиться. На момент принятия решения это была последняя возможность по возрасту, когда бы он мог подавать документы в Академию. И он поставил перед собой эту амбициозную задачу. Настало время интенсивной самоподготовки, долгих занятий по вечерам под светом лампы, а с утра на службу…

Тем временем, отец Рэмира, полковник Григорий Степанович Бессчастный, в 1946 году получил новое назначение в подмосковную Коломну в Высшую артиллерийскую штабную школу (впоследствии КВАКУ, Коломенске высшее артиллерийское командное училище), где он служил до 1948 года преподавателем артиллерийской стрельбы, а затем уже окончательно ушел в запас и остался жить в Коломне, получил участок земли в 5 соток, взял ссуду, и построил небольшой одноэтажный деревянный дом по адресу ул. Малая Запрудная д. 3., на берегу реки Коломенки вблизи места её впадением в реку Москву (дом снесён в 2022 году).

Рэмир в отпуск приезжал из Прикарпатья к родителям с семьёй, привозил дедушке с бабушкой внука Гришу.

4 УЧЕБА В АКАДЕМИИ (с сентября 1954 по сентябрь 1959)

В 1954 Рэмир Григорьевич поступил в Военную артиллерийскую инженерную академию им. Дзержинского г. Москва (сейчас Военная академия РВСН имени Петра Великого, Балашиха). Тогда она располагалась не далеко от Кремля, на Москворецкой набережной д. 9 в Воспитательном доме; рядом стояла гостиница Россия, сейчас на ее месте раскинулся парк Зарядье.

Семья переехала в на окраину Москвы в служебную квартиру.

Здесь, в Москве, сын Григорий в 1957 году пошёл в первый класс, в 1958 году родилась дочь Татьяна. Рэмиру Григорьевичу в тот момент было 33 года.

В Академии Рэмир Григорьевич обучался на факультете Баллистики по специальности «Баллистика, стрельба зенитной артиллерии и программирование». В Академии он изучал:

- общие инженерные дисциплины – аналитическую геометрию, математический анализ, химию, физику, математику, теорию механизмов, сопротивление материалов, теоретическую механику, черчение, допуска и посадки (метрологию), электротехнику;

- специальные инженерные дисциплины – взрывчатые вещества и пороха, внутреннюю и внешнюю баллистику, аэродинамику, прикладную механику, радиотехнические системы в артиллерии, артиллерийские приборы;

- военные дисциплины – тактику, стрельбу и около десяти специальных (номерных) курсов;

- основы марксизма-ленинизма, история КПСС, полит. экономика, исторический материализм, партийно-политическая работа – подобные курсы изучали в то время все люди, получавшие высшее образование.

По окончании Академии Бессчастный Р.Г. получил звание инженер-капитана и был направлен на службу в в/ч 33157 (испытательный полигон).

5 В/ч 33157 (с сентября 1959 по январь 1975)

Сохранилось двадцать удостоверений на рационализаторские предложения Бессчастного Р.Г. и две грамоты за активное участие в изобретательской и рационализаторской деятельности того периода. Основное количество документов – 18 удостоверений и обе грамоты получены в период с 1960 по 1964.

Согласно этим документам Рэмир Григорьевич нашёл применение полученным в Академии знаниям в области совершенствования методик измерения и обработки внешнетраекторных параметров испытываемых на полигоне изделий, в том числе с помощью кино-фототеодолитов с учётом ошибок топопривязки.

Обычный теодолит – это прибор, позволяющий определять значение вертикальных и горизонтальных углов. Направляешь его на интересующий тебя объект с помощью оптической трубки и на специальных шкалах прибора снимаешь значения углов. Если сделать это одновременно двумя теодолитами, то, зная координаты их размещения (та самая топопривязка), можно вычислить координаты объекта.

Кино или фототеодолит фиксирует изображение в зрительной трубке, а также соответствующее ему значение углов на кино или фотоплёнку. Зафиксированные таким образом данные обрабатывались математическими методами и в итоге вычислялись параметры полёта изделий (координаты, скорость, ускорение и т. д. с соответствующим шагом по времени). Результаты вычислений, как правило, в виде многостраничных таблиц, выдавались разработчикам изделий для анализа проведённого пуска. Работа шла в том числе и с изделиями Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) г. Коломны.

По воспоминаниям, в 1965 г. Рэмир Григорьевич находился на должности старшего научного сотрудника и координировал работу подразделений по сбору и фиксации информации и по её обработке и вычислении траекторных параметров.

В 1969 году Рэмир Григорьевич получил удостоверение специалиста по ЭЦВМ, а в 1972 он получил удостоверение на рационализаторские предложения по программе для электронной (как сейчас говорят, цифровой) обработки и вычисления траекторных параметров изделий. Работа велась на БЭСМ-4, остановимся на ней отдельно.

БЭСМ-4 – вычислительная машина того времени, чей системный блок занимал несколько шкафов, а клавиатура – весь стол, а также ещё один стол занимало устройство печати результатов. Монитора не было вообще, а в качестве носителей информации вместо дисков и флешек использовались наборы перфокарт.

В целом, БЭСМ-4 занимала одну комнату. Другую комнату занимало дополнительное оборудование, которое поддерживало в первой комнате необходимый микроклимат для штатной работы БЭСМ-4.

В этот период Рэмир Григорьевич прошел ступеньки от инженера до заместителя начальника отдела, в чинах он вырастает от инженер-капитана до инженер-подполковника. Также в 1969 г. ему присвоили ученое звание младшего научного сотрудника.

Тем временем сын Рэмира Григорьевича – Григорий после окончания школы поступил в ту же Академию имени Дзержинского, которую в своё время окончил отец.

По воспоминаниям, в тот период Академия набирала для обучения не только офицеров, но и осуществляла экспериментальные наборы выпускников школ. Для того, чтоб поступить в Академию Григорий после окончания школы в 1967 году около года проработал в лаборатории при академии, в свободное время занимаясь написанием некоей работы (реферата), по итогам которой в 1968 году и был принят на обучение.

Первое время в Академии он жил на казарменном положении и, по всей видимости, проходил начальное обучение с «курсом молодого бойца» и принятием присяги. А в начале 1970-х, когда режим проживания стал более лояльным, женился и в 1972 году у Григория родился сын, названный в честь деда и полный его тёзка, первый внук Рэмира Григорьевича.

В отпуск Рэмир Григорьевич старался навещать стареющих родителей в Коломне и регулярно привозить им внуков. Также, пользуясь возможностью, из Коломны они ежегодно ездили в знаменитый ГУМ (Главный универсальный магазин) и «Детский мир» в Москву покупать детям новые вещи к школе. Цены в ГУМе тогда были как в любом другом магазине, зато такого ассортимента товаров найти было больше негде. Но, конечно, покупателей было очень много…

Тем временем, в ~1970 году отец, Григорий Степанович и мама, Марья Николаевна, получили квартиру в одной из первых девятиэтажек города Коломны. Дом по улице Малая Запрудная они согласно закону отдали государству.

В марте 1972 году умер отец. Практически прекратившаяся на тот момент научная деятельность (от творческой работы разработчика он перешёл, в основном, к руководящей) и тяжёлое психологическое состояние матери, которая после смерти отца осталась одна в пустой квартире – все это подтолкнуло Рэмира Григорьевича к тому, чтоб оставить воинскую службу в 1974 году и переехать в Коломну к Марии Николаевне.

В качестве будущего места работы он выбрал Конструкторское Бюро Машиностроения (КБМ), с изделиями которого работал в Донгузе и с сотрудниками которого общался по службе. Правда, поступление на работу потребовало проверок и получения соответствующих разрешений. Поэтому после увольнения с воинской службы Рэмир Григорьевич ещё некоторое время работал в своей в/ч как гражданский специалист в ожидании документов.

6 КОЛОМНА (с января 1975 по октябрь 1998)

В январе 1975 года он окончательно переехал в Коломну, устроился на работу в КБМ и начал свою гражданскую карьеру длиной в 13 лет (с 1975 до 1988 год). В Коломне первое время семья жила у матери Рэмира, а в конце 1975 г получила собственную квартиру.

По стечению обстоятельств в Мемориальном парке города Коломны в том же 1975 году, в канун Дня победы была установлена пушка Б-4. Такая же, как те, на которых в Великую отечественную воевал – говорил Рэмир Григорьевич в последствии – только у этой сидения другие.

На КБМ Рэмир Григорьевич начал свой трудовой путь с простого инженера. Занимался обработкой внешнетраекторных измерений, обрабатывал и координировал работы по обработке тех самых плёнок из кинотеодолитов.

Сложность заключалась в том, что очень трудно удерживать движущийся объект постоянно в центре кадра теодолита (тогда удержанием объекта испытаний в кадре занимался человек-оператор), а теодолит записывал углы именно центра кадра. Поэтому, после проведения испытаний плёнка поступала на обработку, где люди просматривали каждый кадр плёнки отдельно и, исходя из положения объекта в кадре относительно центра, вычисляли значения углов, соответствующие именно объекту испытаний.

Затем он перешёл на работу по обработке полученных таблиц углов для вычисления траекторных параметров. Делалось это автоматически, на аналогичной вычислительной машине, с которой Рэмир Григорьевич работал в Донгузе, БЭСМ-4, а затем и БЭСМ-6. В последствии он поработал и на новом поколении вычислительной техники, электронных вычислительных машинах (ЭВМ) ЕС 1060.

Рэмир Григорьевич разрабатывал методики, писал программы, участвовал в процессе обработки.

Во второй половине 1970-ых у сына Григория в городе Кирове (Вятка), куда его до этого перевели по службе, родился второй ребёнок, дочка Алена, вторая внучка Ремира Григорьевича.

В 1978 Рэмир Григорьевич был назначен начальником отдела обработки информации на ЭВМ.

В 1981 году дочь Татьяна закончила институт, приехала с будущим мужем в Коломну. Семья жила вместе в одной квартире, и молодое и старшее поколение.

В 1982 году случилось горе. Первый внук Рэмира Григорьевича трагически погиб в городе Кирове в возрасте около 10 лет. Он пошёл с другом на местный завод, где производили спирт из древесных опилок, кататься на ленточном транспортёре, зацепился шнурками, не смог вовремя спрыгнуть и уехал в щеподробилку… страшная и нелепая смерть.

В 1983 году в квартире на улице Дзержинского случилось пополнение, зазвучал детский плач, стали стираться пелёнки, у дочери Татьяны родился сын Антон, третий внук Рэмира Григорьевича, который дал небольшое утешение осиротевшим бабушке с дедушкой.