Дмитрий

Иванович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

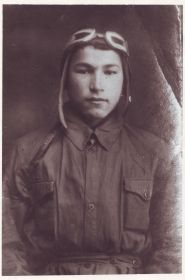

Басов Дмитрий Иванович родился 19.06.1925 г. в с. Ремонтное Ростовской области. Дмитрий Иванович кавалер орденов «Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды полученных еще на фронте. Командир взвода 57-мм противотанковых орудий. После войны Басов Д.И. работал юристом, возглавлял городскую юридическую консультацию г.Кизляра и удостоен звания «Заслуженный юрист Республики Дагестан».

Боевой путь

Из рассказов фронтовика.

Часть 1. Учеба.

Летом 1942 года 17-тилетнего донского паренька Басова Дмитрия как призывника имеющего по тем временам редкое среднее образование и годного по состоянию здоровья направили в ростовскую школу ВВС. Вскоре из-за наступления фашистов военшкола была эвакуирована в Кисловодск на ст. Минутка, откуда курсанты на электричках выезжали под Пятигорск на полевой аэродром, где учились летать на фанерных, двухместных самолетах У-2. Не успев толком начаться, учебный процесс пришлось вскоре свернуть и готовиться к новой передислокации школы т.к. немцы быстро наступали на кавказском направлении. Им удалось летом 1942 года разбомбить узловую станцию Мин-Воды и курсантов школы ВВС пешим порядком направили на ст. Прохладную в надежде эвакуировать дальше по железной дороге.

Перед отходом советское руководство принялось уничтожать материальные ценности, которые невозможно было эвакуировать. Наиболее впечатляющим для курсанта оказались воспоминания о нескольких цистернах виноматериалов слитых на ст. Минутка. Алкогольные ручьи, распространяя дурманящий, соблазняющий многих аромат, текли по крутым улочкам Кисловодска заполненного войсками, раненными из госпиталей и гражданским населением. Многие люди, в том числе и солдаты, воодушевленные дармовым угощением начали набирать вино в любую тару, собирая её тряпками и выжимая в ёмкости, а некоторые не утруждали себя запасами и пили прямо из ручья, где и засыпали, блаженствуя в винных парах жаркого дня.

Дойдя маршем до Прохладной, командование летной школы узнало, что и эту узловую станцию разбомбили немцы. На Кавказе фашисты не применяли бесцельные, массовые бомбежки населенных пунктов, ограничивались уничтожением важных промышленных объектов, таких как железнодорожные станции и нефтеперерабатывающие заводы Грозного. Кстати многострадальному, рабочему Грозному не повезло и в 1942 году, когда немецкая авиация разбомбила нефтезаводы. Дым от пожаров был виден за 100 километров, в Кизляре.

Личному составу школы, семьям военнослужащих, пришлось пешком выдвигаться через Нальчик на Орджоникидзе, ныне Владикавказ, откуда уже поездами выехали по маршруту: Махачкала, Баку, Тбилиси в Ереван.

Однако летчиком Басову не удалось стать. В ходе самостоятельного полета на учебном У-2, увидев ровную зелённую площадку, он попытался провести посадку, но оказалось, что плюхнул самолет в камышовое болото, не разглядев с высоты, и перепутав камышовый ковер с низкорослой зеленной травой. Зная, что некоторым летчикам трудно определять расстояние до земли и ориентироваться при посадке, командование простило курсанту повреждение материальной части и откомандировало его в сухопутную, запасную, учебную часть, определив, в артиллеристы.

Для начала курсантам, будущим «богам войны» объяснили, что современное орудие заряжается уже не со стороны ствола пыжами, как это было в 19 веке, а с казенной части – запирающимся замком. Для некоторых советских солдат это было в диковинку. Подготовка заключалась, в основном, в шагистике и меньшую часть времени посвящали основам артиллерии. Обучающиеся вместе с ними стрелки-пехотинцы, зубрили одну 3-хлинейную винтовку Мосина образца 1898/31 года и кололи чучела в штыковом бою. Трофейное немецкое оружие курсанты видели только однажды в музее, поэтому пользоваться им советские солдаты практически не могли и уже на фронте активно экспериментировали в случае захвата, в основном стреляя с максимальной нагрузкой, проверяя на прочность.

В жаркой Армении наши солдаты почувствовали на себе бестолковость в обеспечении вещевым имуществом. Красноармейцы снабжались нательным бельем, включающим круглогодично бязевые кальсоны и рубахи с длинными рукавами. На полевых занятиях в такой одежде было жарко, и бойцы здорово потели, гарантируя окружающим «аромат» мужского тела. Трусы и майки в теплый период Красная Армия еще не знала, хотя из одного комплекта кальсон можно было сшить десяток более мелких предметов.

Часть 2. Северный Кавказ. Миус-фронт.

Осенью 1943 года младший лейтенант Дмитрий Басов в возрасте 18 лет принимает под командование взвод 57-мм противотанковых орудий и в составе 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта готовится к наступлению через Миус-реку в районе Таганрога Ростовской области и Донецка. Бойцы для простоты этот участок называли «Миус-фронт». Западный берег реки занятый немцами был крутой и обрывистый, а восточный на котором располагались советские войска пологий и значительно ниже. Фашисты, на господствующих миусских берегах, устроили свои пулеметные гнёзда в 3-и яруса, прокапывая туннели к ним с противоположной стороны степных холмов. Многоярусная и глубоко закопанная система пулеметного огня создавала впечатление неприступности. Разбомбить авиацией её было практически не возможно, т.к. бомбы не пробивали толщу земли или взрывались у основания обрыва, не причиняя вреда верхним позициям. Героические, бронированные штурмовики ИЛ-2 атаковать в лоб многоэтажную, встречающую их завесой из пулеметного огня, кручу не отваживались. Вся надежда наступающих пехотинцев была на артиллерию способную стрелять прямой наводкой по обнаруженным огневым точкам противника. Основой этой артиллерии служили малокалиберные 57-мм орудия, достаточно метко стреляющие прямой наводкой до 1000 метров. Однако, примерно на такое же расстояние могли обстреливать цель и вражеские пулеметы, поэтому при форсировании Миус-реки артиллеристы боролись с врагом практически на равных, не имея значительного преимущества. Единоборство заключалась в своевременном обнаружении пулемета и попадании в его небольшую нору с первых выстрелов, иначе немцы меняли позицию или поливали артиллеристов пулеметным огнем. Пулеметная стрельба на такое расстояние конечно точностью не отличалась, но хорошо слышимый на десятки метров свист пуль предназначенных практически не защищенным, действующим на виду у противника, открыто, артиллеристам, действовал угрожающе и был реально смертелен. В такой ситуации все подчиненные юного офицера Басова действовали смело и быстро. К счастью для атакующих советских солдат, точные попадания фугасными снарядами в обрывистый берег вызывали обвалы, и земляные туннели легко рушились. Практически все огневые точки фашистов были уничтожены нашими пушкарями, немецкая же артиллерия серьезной поддержки своим пехотинцам не оказала. Миус-фронт был прорван и началось наступление на юге Украины в сторону Крыма.

Часть 3. Наши в Литве и Германии.

Осенью 1944 года, после завершения разгрома фашистов на юге и освобождении Крыма 2-я гвардейская армия, в которой служил командиром взвода 57-мм противотанковых орудий лейтенант Дмитрий Басов, была в полном составе передислоцирована в подчинение другого фронта, в Литву. Жили литовцы почти по-русски: среди сумрачных хвойных лесов размещались небогатые хутора с серыми, невысокими деревянными избами, крытыми щепой. Питались в основном картошкой, салом и луком, ходили в домотканых рубахах и штанах, кожаных лаптях, пользовались самыми простыми предметами быта. Все это вспомнилось ветерану уже в годы распада Советского Союза и оголтелого прибалтийского национализма, выражавшегося в претензиях к России за якобы разоренное прошлое этих государств. Не помнит фронтовик в сельской Литве выдающегося производства и европейского богатства! Особенно это бросилось в глаза советским солдатам, когда они вошли в немецкую Пруссию.

В Германии было изобилие. Большие, богатые, кирпичные дома, с высокими потолками, фабричной мебелью, отличные, асфальтированные дороги, малознакомые советским солдатам предметы и продукты. Так в 19 лет Дмитрий Басов, как и большинство его сослуживцев, впервые попробовал апельсины и бананы. Однако приходилось от немецких продуктов и отказываться, т.к. запрещалось их употребление из-за случаев отравления. Помнит ветеран, как наш солдат из автомата расстрелял велосипед, признав его за буржуазное средство передвижения и роскоши.

Граница между Литвой и Германией представляла собой перепаханную, но сильно затоптанную просеку шириной 6-8 метров. Переходя эту долгожданную черту, каждый советский командир и солдат в своей ненависти считал долгом обстрелять проклятую фашистскую землю. Так артиллеристы Басова обстреляли находящийся в нескольких километрах немецкий городок, таким образом, заявляя противнику, что пришел час расплаты на их землю.

Осознавая это немецкое население, вначале поголовно уходило в глубь страны, но затем все больше и больше оставались в своих домах. Фактов мародерства или откровенного, жестокого грабежа и насилия наши военнослужащие не допускали. Хотя мелкие сувениры, часы и другие по советским меркам дорогие вещи были практически у всех. Для пришедших на немецкую землю солдат, а большинство составляли славяне с оккупированных территорий, первым чувством было не обязательное, казалось бы, мщение, а удивление. Удивление от зажиточности, цивилизованных, тепличных условий жизни.

Знакомый Басову командир взвода 76-мм полковых орудий ЗИС-2 лейтенант-еврей Изя Кобылянский неплохо понимал по-немецки, и офицеры даже успели пообщаться с немецким коммунистом. Мужчина, лет 40-а, показал офицерам свой партийный билет, тайно сохраненный аккуратным немцем в годы гитлеровского режима. Коммунист проживал в 2-хэтажном собственном доме, что удивило молодых людей, веривших в классовую борьбу и бедность как обязательное условие партийности.

В Пруссии, к советским относились крайне настороженно, боязливо, стремились угодить победителям. Чувство превосходства значительно снизило злобу и мщение, и это помогало нашим солдатам находить общий язык с местными жителями достаточно быстро. Немцы угощали русских деликатесами, поили кофе из богатой посуды, за сервированными столами, покрытыми настоящими скатертями, что после нашей сельской бедности и разрухи на оккупированных советских территориях впечатляло.

Интересные и даже приятные военные воспоминания остались у Басова Дмитрия о Восточной Пруссии, когда его взвод в составе стрелкового батальона занял позицию прямо на берегу моря в одном из бюргерских домов. На рейде крейсировал фашистский военный корабль, который точным огнем мощных орудий обстреливал побережье и вынудил наше подразделение остановиться и занять оборону. Впоследствии Дмитрий Иванович узнал, что это был один из лучших кораблей 2-й Мировой войны, наводивший ужас на флот союзников в Атлантическом и Ледовитом океанах. Артиллеристы, видя бесполезность поединка легкой 57-мм пушечки с дальнобойными орудиями морского пирата, обосновались в подвале богатого дома, полном домашней консервации и 3 дня, пока в море находился крейсер, отсыпались под гром корабельных орудий. Когда наши моряки и летчики отогнали фашиста, и обстрел прекратился, в первую очередь расстроились противотанкисты Басова, т.к. закончился их недолгий отдых в почти домашних условиях. В подвале на полках, аккуратными рядами стояли сотни стеклянных банок с мясными и овощными консервами, домашними компотами.

Раннее, еще на территории Литвы советская стрелковая рота была обстреляна из пулеметов, размещенных на хуторе. Не ожидавший, что пехоту будут поддерживать пушки, пулеметчик не успел поменять позицию, что позволило артиллеристам с первых выстрелов разбить сарай, и поджечь его. Из здания выскочил горящий человек и, пробежав несколько метров, рухнул на землю, все ещё продолжая гореть и дико крича от боли. Его крик был слышен на позиции артиллеристов. Так лейтенант впервые увидел как легко, ярко и быстро горит человек. Это было страшно, но самое главное Дмитрий уничтожил врага и помог пехотинцам без потерь продвинуться вперед.

На подступах к одному из небольших городков в Литве наше подразделение, находившееся на марше, обстреливалось из орудий. Противотанковый взвод укрылся во дворе хутора, а лейтенант забрался на крышу дома и стал наблюдать, чтобы определить место, откуда противник вел огонь. Довольно быстро лейтенанту удалось возле католического костела заметить место стрельбы фашистского танка. Скорее всего, корректировал огонь танкистов наблюдатель, засевший на колокольне. Басов принялся в бинокль высчитывать данные для навесной стрельбы из-за укрытия. Делая запись в планшетку, он отпустил конек крыши, но из-за её крутизны не удержался и съехал на землю. Какое то чувство подсказало офицеру, что позицию надо менять, и он приказал взводу срочно убраться из хутора. Через несколько минут, не проехав 300 метров, артиллеристы увидели, как фашисты снарядами разбили здание, за которым они только, что прятали орудия. Благодарные командиру за своевременно принятое решение живые и невредимые артиллеристы вступили с немцами в дуэль и обстреляли фашистский танк уже с другой позиции, заставив теперь противника убегать из города.

Часть 4. Сослуживцы.

С огромной благодарностью молодой лейтенант вспоминает своего помкомвзвода Федора Яковлевича Папсуй. Он был из кадровых военных, т.е. начавших армейскую службу ещё до войны. Очень опытный, особенно в хозяйственных делах он являлся опорой взводному. Рослый, сильный, решительный украинец мог себе позволить фамильярность по отношению к любому начальнику и обращался к ним в основном только по званию «лейтенант», «капитан» без упоминания обязательного слова «товарищ». Он пользовался значительным авторитетом среди сослуживцев и отлично помогал управлять старшими солдатами. Решительность Федора Папсуй дважды спасла Басова.

На одном из привалов взвод разместился рядом с дорогой, бойцы принимали пищу и, тут один из артиллеристов попросил лейтенанта научить его пользоваться немецкой гранатой с длинной деревянной ручкой. Дмитрий Басов, отложив котелок, тут же показал бойцам особенности трофейного оружия и бросил гранату на 20-30 метров вниз по склону. В это время по дороге проезжала «полуторка» с прокурорским работником, которого охраняли два автоматчика. Возмущенный близким взрывом страж закона видимо рассмотрел в действиях артиллеристов диверсию. Прокурор остановил машину и приказал лейтенанту сдать оружие его автоматчикам и следовать с ним в прокуратуру для разбирательства.

Понимая, что взводный попал в неприятную историю, а завтра батальону предстоит наступление, в ходе которого можно и потеряться, помкомвзвода Папсуй, командует артиллеристам «К бою» и направляет орудия на стоящую на дороге, выше их привала машину прокурора. Осознавая неравенство сил и решительность фронтовиков, прокурор с угрозами вынужден уехать. Взвод срочно снялся с привала и поменял место также быстро.

23 февраля 1945 года после тяжелейшего ранения взводного, Фёдор Папсуй погрузил раненого на телегу и повез его в тыл, в медпункт. Однако их остановил комендантский заградительный пост и потребовал оставить раненного, а сержанту возвращаться на боевые позиции. По заявлению «комендачей», раненных, по мере накопления будут транспортировать уже силами медсанбата. Нахальный Федор, видя, что 19-тилетний лейтенант может умереть раньше, чем его довезут до медпункта, не стесняясь в выражениях, объяснил «тыловикам» кто они есть, и погнал телегу дальше. Убедить их, видимо, удалось потому, что стрелять вслед никто не посмел. В медпункте, Папсуй, силой заставил санитаров сделать срочную перевязку истекающему кровью взводному.

Среди подчиненных лейтенанта Басова, в звании рядового, служил разжалованный бывший офицер, командир стрелкового подразделения, прошедший штрафную роту. Был этот солдат немногословен, замкнут, подавлен положением офицера-штрафника, о прошлом практически не рассказывал. Попал он в артиллеристы, искупив свою вину кровью после ранения в штрафроте. Преступление офицера заключалось в том, что он убил своего командира полка, мужественного, но способного на неадекватные поступки человека. В начальном периоде войны, полковник собственноручно застрелил прямо в штабе командира подразделения, не справившегося с поставленной задачей. Возмущенный провалом его приказа, полковник выстрелил в спину офицеру. Такое самоуправство ему простили, но подчиненные теперь знали, на что способен их полковой командир.

Однажды рота, которой командовал будущий штрафник, не сумела подняться в наступление. Ротного вызвали к командиру полка, и тот устроил разнос офицеру. Приказав подчиненному идти в бой, разгневанный полковник потянулся в кобур за пистолетом, но развернувшийся кругом ротный успел это заметить. Услышав сзади себя щелчок снятия пистолета с предохранителя и реакцию других военнослужащих - свидетелей самодурства начальника, офицер успел развернуться и, не снимая с груди автомата, полосонул очередь в сторону своего командира. Неуравновешанный полковник был убит, а отчаянный офицер стал рядовым в штрафроте, освобождение из которой было только смерть или ранение в бою.

Помнит Дмитрий Иванович и политическую составляющую фронтовых будней. Категорически запрещалось рвать газеты на самокрутки и тем более на туалет с портретом или статьёй Сталина. Перед использованием приходилось внимательно изучить содержание и только после этого применять. С учетом того, что практически все газеты, публиковали материалы о Сталине, то курильщикам приходилось несладко. Однажды в блиндаже, два солдата, в возрасте уже за 30-ть, беседуя, стали предполагать, возможна ли была война, будь жив Владимир Ильич Ленин. Один из них утвердительно ответил, что не будь Ленина вообще, жизнь была бы гораздо лучше. Осознав, что их услышал командир, бойцы очень сильно испугались т.к. такие разговоры должны немедленно доноситься в политотдел. Подчиненные несколько дней наблюдали за офицером, пытались войти в доверие, заслужить хорошую характеристику. Молодой командир взял ответственность на себя и про аполитичные разговоры не доложил, а чтобы успокоить бойцов и разрядить ситуацию побеседовал с ними. Рисковал лейтенант довольно сильно. Любой из них мог быть агентом нашей контрразведки. Однако обошлось и возможно, аполитичный поступок офицера, спас людей от наказания.

Был во взводе молодой боец-башкир, невысокий, коренастый. Любил он петь на родном языке, чем очень смешил не только сослуживцев, но и немцев. Даже немки, слабо различающие русский и башкирский, весело смеялись и затыкали уши, когда башкир затягивал родные мелодии. Но запомнился он лейтенанту тем, что не довел до фильтрпункта арестованного артиллеристами немца.

В одетом в гражданскую одежду немце бойцы заподозрили переодетого военного и, как было положено, взводный направил задержанного в сопровождении солдата на фильтрпункт для передачи контрразведчикам «СМЕРШа». Однако маленький башкир вернулся очень быстро и не смог вразумительно объяснить, как он сдал немца, что позволило сделать вывод о том, что он убил задержанного. Разбираться не стали потому, что понимали, как опасно ходить по вражеской территории, но осуждение за самоуправство и жестокость от товарищей, боец заслужил.

Малознакомый с национальными проблемами и слабо знающий особенности народов СССР лейтенант удивлялся невероятной способности представителей одной их наций страны находить возможность увиливать от боевых действий. «Солдатская почта» всегда точно знала о предстоящем наступлении в ходе, которого обязательны потери. Получив тревожное известие, некоторые шустрые представители этого народа неистово начинали искать мыло за которое не жалели целое солдатское состояние. Оказывается, в нужный момент, наевшись мыла можно спровоцировать слабость кишечника, похожую на болезнь, искусственное происхождение которой врач доказать не сможет. На период тяжелых боев этому военнослужащему был гарантирован медпункт.

Часть 5. Бой в праздник.

В феврале 1945 года на подступах к Кеннигсбергу взвод 57-мм противотанковых орудий лейтенанта Басова Дмитрия Ивановича был придан к стрелковому батальону и артиллеристы, традиционно оборудовали основные и запасные позиции в глубине обороны пехотинцев в 300-х метрах за первыми траншеями. Район обороны располагался на склоне невысокого пологого холма, а позиции немцев были в долине, ниже наших подразделений.

Ранним утром 23 февраля, когда еще не рассвело, советские бойцы услышали со стороны немцев шум двигателей танков. В сыром воздухе звуки распространялись очень сильно, и складывалось впечатление, что фашистские танки уже подошли очень близко. Однако немцы не торопились и лишь только газовали двигателями, что крайне сильно действовало на психику наших воинов морально настроенных к празднованию Дня Красной Армии, чем к бою, тем более в честь революционной Годовщины в подразделения уже доставили праздничный спирт. Артиллеристскую подготовку наступления фашисты почему - то не начинали. С рассветом вся долина была в тумане, из которого слышались звуки приближающихся танков, особенно выделялся среди общего гула рев «Тигров». Скоро к шуму танков прибавилась стрекотня автоматов, все догадались, что в атаку подключилась немецкая пехота.

Наша полковая артиллерия также не открывала стрельбу, хотя должны были поставить заградительный огонь перед позициями советского подразделения и попытаться остановить врага. Тяжелый немецкий «Тигр» был истинным воплощением ужаса для наших стрелков и танкистов. Вооруженный мощной пушкой, отличным прицелом «Карла Цейса», обученным экипажем, стреляющим только с коротких остановок, гарантирующих 70%-ое попадание на дальность до 2000 метров «Тигр» был страшным противником на передовой. Советские 57-мм противотанковые орудия и орудия легендарных танков Т-34 поражали «Тигр» не более чем на 500 метров и обнаруженные врагом на большем расстоянии практически подписывали себе смертный приговор.

19-тилетний лейтенант Басов увидел, как из тумана, с испуганными лицами, стали выскакивать наши пехотинцы. Они явно отступали и, минуя позиции артиллеристов, поднимались вверх по склону, убегая в тыл. Противотанкисты могли остаться без прикрытия и стать легкой добычей фашисткой пехоты. Понимая гибельность ситуации, Дмитрий Басов бросился вместе с пехотным офицером и своим помкомвзвода Федором Папсуй останавливать бойцов. Криками, угрозами уговорами им удалось часть стрелков вернуть обратно. Пехотинцы убедились, что артиллеристы находятся на своих позициях и готовы противостоять танкам. Хладнокровие «пушкарей»-соседей их успокоило. Из тумана начали показываться немецкие танки и, сделав выстрел, прятались обратно. Видно было, что они боялись артиллерии. Один из «Тигров» медленно поднимался на позицию соседнего орудия, и ему удалось подбить эту пушку. Вместе с тем, танкисты, не заметили молчавшее орудие Басова и, наверное, подумали, что больше угрозы им на данном направлении нет, продолжили движение вперед, подставив борт расчету лейтенанта. Самоуверенный фашист был мастерски подбит и загорелся, однако орудие раскрыло свою позицию.

В этом бою немцы применили оригинальную тактику. За первым танком, в тумане, двигался следующий, как бы прячась за шум и броню ведущего, при этом, наблюдая за полем боя и выявляя противотанковые средства. Хитрый танкист выдвинулся из-за горящего товарища и успел выстрелить по орудию лейтенанта. Мощный фугасный снаряд поднял пушку в воздух и немногое, что помнит раненый офицер: столб черной земли и поднятая вверх станина орудия.

В 19 лет получил молодой человек тяжелейшие ранения: оторвало плечевой сустав правой руки, оставив её висеть только на мышцах, осколок в ноге и в голове. В дальнейшем врачи, понимая трагедию молодого парня, сохранили ему руку, хотя имели право при таком ранении и ампутировать.

Спас взводного его помощник Папсуй Федор. Перевязал, остановил кровь и погрузив на телегу вывез в медпункт.