Василий

Афанасьевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Наш дедушка по маминой линии – Бармаков Василий Афанасьевич (12 марта 1918 г.) – был единственным мальчиком в многодетной крестьянской семье и практически с детства уже, как и все деревенские дети, трудился и дома, и в колхозе. Выучился играть на гармошке и слыл лучшим гармонистом в округе. Таким его увидела и полюбила бабушка. У нас до сих пор хранится их совместная фотография, на которой они «втроем» – дедушка, бабушка и между ними гармонь. Но дедушка мечтал быть военным. Тогда все мальчики грезили военными подвигами. Военные звания и должности были тогда в почете. Считалось даже счастьем, если дивчина выходила замуж за военного.

Во время Великой Отечественной войны дедушка воевал на Ленинградском фронте, где был серьезно ранен в декабре 1941 года. В конце марта 1942 года дедушка из госпиталя в Перми вернулся в родные края в Башкирию. Радости бабушки и всех родных и близких не было конца. Сбежалась вся деревня. Кому был дивен вид безрукого, кто надеялся что-либо узнать о своих. В общем – радость родных, близких вместе со слезами всех остальных. Деревенские добрые, простые люди, далеко за пределы своих районов не уезжавшие (ближайшая железнодорожная станция более чем за 100 км), не представляли обширных просторов военных действий – им казалось, все бойцы там на войне близко друг к другу. Радио было не везде. Наша мама хорошо помнит эту черную тарелку на столбе, под которой постоянно крутились они, ребятишки, в надежде что-нибудь из нее услышать.

По направлению райкома партии дедушка стал ответственным за сбор и отправку на фронт продовольствия, а позже и заготовку леса для восстановления разрушенного хозяйства на освобождаемых территориях. Бабушка работала учительницей младших классов. Тогда было принято учить два класса одновременно – 1-й и 3-й либо 2-й и 4-й. Оба класса – в одной школьной комнате. Почему так – может, учителей не хватало, может, дров, чтобы отапливать несколько комнат.

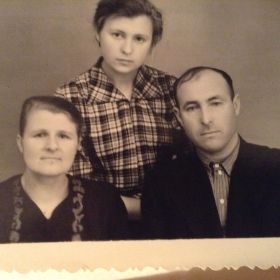

О бабушке – Григоревской Марии Романовне (18 марта 1918 г.) – нужно сказать несколько слов отдельно. Ей не пришлось начать учиться в 7 лет вместе со своими сверстниками: надо было нянчить родившуюся сестренку, помогать по хозяйству и в колхозе. В 12 лет она уже вязала снопы наравне с взрослыми женщинами. И начальное, ускоренное, образование она получила уже в 12 лет за полгода обучения в ликбезе. В деревне была только начальная школа, а семилетняя школа – в районном центре за 8 км. Но тяга к знаниям была так велика, что она вместе с братьями стала ходить в эту школу, закончила ее с отличием, затем заочно закончила педучилище в г. Стерлитамаке и стала учительницей. Сельские учителя – это особый народ. Бабушка не только учила в школе, она к каждому заболевшему или отстающему ходила домой, всячески помогала и поддерживала их в это трудное время. После работы трудилась на огороде, в поле – надо было как-то выживать. Нашей маме тоже сделали маленькую лопатку, тяпку, грабельки – трудилась вместе с бабушкой. И все они, дети, трудились и воспринимали это как норму.

Жизнь была впроголодь – это помнит мама, хотя бабушка всячески старалась уберечь ее от голода. Все отправляли на фронт. Мама помнит, как сушили сухари, картошку для фронта, вязали носки – по всем вечерам и ночам. Собирались вместе в какой-нибудь избе (как на посиделки по очереди), выполняли эту свою обязательную работу, мыкали свое горе и разбавляли его своими грустными, тягучими песнями, как «Ой, летят утки и два гуся…кого люблю – не дождуся…». Мама помнит, как слушала эти разговоры, песни и сама начинала по-детски подвывать им и со слезами убегала за печку. Но она не помнит, чтобы они, «девочки войны», играли в войну. Игрушек не было, но были самодельные тряпичные куколки, их они и носили с собой, и «лечили», и «учили». Мальчишки – это другое. Они играли в войну, но только никто не хотел быть фашистом, и они «канались» (так назывался способ, когда брали палку и обхватывали ее рукою друг за другом снизу до верха – кто окажется последним, тот и выбран). Они же, девчонки, войны боялись, напуганные слезами, причитаниями матерей и бабушек.

Дедушка был единственным, кто вернулся в свою деревню. Остались там одни вдовы, сироты и осиротевшие невесты. Мужчины – кто погиб, кто пропал без вести.

В маминой деревне из 32 ребят, ушедших на фронт, вернулись только трое. Один из них – брат бабушки Григоревский Семен Романович (21 мая 1921 г.). Всю войну он прошел десантником-разведчиком. Приходилось и в болотах тонуть, и в лесу выброшенному с парашютом замерзать. Войну закончил в Венгрии, там еще был оставлен служить и после Победы, вернулся домой уже только в 1948 г. Но война догнала его. Дожить до старости ему не удалось: сказались военные и послевоенные испытания.

Боевой путь

Дедушку призвали в армию в марте 1938 г. (тогда призывали в армию с 20 лет). Начал он служить в районе озера Хасан (Дальний Восток), но уже в 1939 г. его отправили на 2 года в полковую школу в г. Омск. В это время – война с Финляндией, напряженные отношения с Японией. Поэтому обучение в полковой школе сокращают до 1 года, и дедушку – уже младшего лейтенанта – возвращают в распоряжение своей дивизии в г. Улан-Удэ. Туда же к дедушке приехала и бабушка, молодая сельская учительница, с которой они поженились перед его уходом в армию. Но, как говорится, счастье было недолгим. Дедушку срочно отправляют в 1941 г. на Халхин-Гол (в связи с событиями на границе с Японией), а оттуда сразу же после нападения на нашу страну Германии всех их с восточного фронта – через всю страну на Ленинградский фронт. Бабушке кто-то сообщил приблизительное время, когда эшелон с дивизией, в которой был дедушка, будет проходить через их станцию. Бабушка и все женщины – жены военных (как рассказала мне мама) – сутки до прохода эшелона дежурили, чтобы не пропустить этот момент. И когда эшелон проходил, крик прощания стоял несусветный (кто видел родные лица, а кто так и не увидел – эшелон проходил на большой скорости). Такие кадры потом не раз мы видели и в фильмах о войне. Еще не получившие свои похоронки, жены военных своим женским чутьем понимали (а многие, может, и не осознавали еще), что за беда к ним пришла.

После этого бабушка, уже беременная нашей мамой, пять месяцев добиралась из Улан-Удэ до хутора Ново-Хохлатск к своим родителям – и на перекладных, и по-всякому (дороги освобождались для воинских составов). Вскоре по возвращению родилась наша мама и назвали ее Тамарой (Бармакова Тамара Васильевна).

О дедушке долго не приходило никаких известий. Что с ним было в это время, мы знаем уже по его рассказам. Он командовал пулеметной ротой, которая в составе их дивизии сдерживала наступление финнов в районе Петрозаводска. О многих моментах этих боев вспоминал сам дедушка, например, о том, как однажды в их расположение пробрался местный мальчик и сообщил, в каком доме в поселке будут вечером пировать вражеские офицеры. Благодаря этим сведениям, дополненным разведкой, была проведена операция по уничтожению фашистов.

В полку дедушку любили. Он великолепно играл на баяне. И до сих пор, когда мы слышим «С берез – неслышен, невесом – слетает желтый лист. Старинный вальс «Осенний сон» играет гармонист», я представляю его в кругу бойцов.

Но тогда, в последние дни декабря 1941-го года, было не до песен. И здесь мы расскажем о последнем бое дедушки. Об этом с его слов писали в газете «Магнитогорский рабочий» («Последний бой 41-го» / №144 от 21 декабря 2004 г.) И это действительно был последний день 1941-го года. После отражения наступления на Москву немецкие войска при поддержке финнов пытались прорваться к Ленинграду. Бойцы дивизии, в которой дедушка командовал пулеметной ротой, держали оборону города с севера и получили приказ «Не отступать ни на шаг!». Рота теряла бойцов одного за другим. Пополнения ждать было неоткуда. Напор фашистов там был особенно сильным. Дедушка в это время в подвале разрушенного дома докладывал по телефонному кабелю командованию обстановку. И в самый тяжелый момент замолчал ближайший пулемет. Дедушка выскочил наверх к пулемету, расчет которого был убит, а враги уже здесь, рядом с окопами, – и пулемет в его руках ожил. Дедушка не помнит, сколько длился бой, как взрыв снаряда искорежил пулемет, а его самого отбросило в сторону. Опомнившись, он увидел у пулемета вражеских солдат. Собрав последние силы, он схватил гранату, а рука в крови в шинели не поднялась. В горячечном состоянии боя он даже не почувствовал, как ранило его в правую руку. Еще успев бросить гранату левой рукой, он потерял сознание. Вынес его из-под обстрела и передал санитарам его телефонист. Это было 31 декабря 1941 г. Так закончился для папы передовой фронт.

В полевом госпитале врачи ампутировали руку чуть ли не до плеча, вытащили, сколько можно было, осколки из ног – да не все (в течение всей жизни их потом постепенно вынимали). Почти неделю дедушка был без сознания. Девочки-санитарки, по распоряжению начальника полевого госпиталя, собирали в лесу клюкву и морсом по каплям отпаивали его, пока он не пришел в себя. Молодой организм выдержал это испытание, и дедушку отправили в эвакогоспиталь в Пермь. Восемь месяцев он провалялся в госпитале. О будущем было думать горько (как дальше жить без правой руки), но воля к жизни, молодость и думы о семье, о возвращении к ней помогли выстоять и набраться сил. Ясно было, что военная карьера закончилась и надо думать, как себя найти в жизни снова. Там же, в госпитале, начал учиться писать левой рукой, постиг азы бухгалтерии. Таких инвалидов было уже много по госпиталям, и их готовили к тому, чтобы они могли работать в тылу и всячески помогать фронту. Печально было и то, что теперь не мог играть на баяне, но, главное, остался жив.

После войны

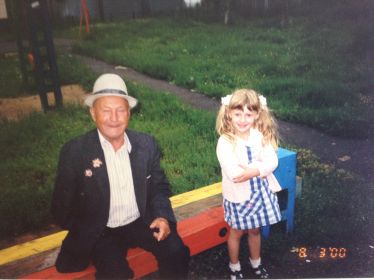

Наш дедушка прожил долгую жизнь до 92-х лет. Трудился всю жизнь, где бы ни жил – сначала у себя на родине, потом в г. Магнитогорске. Ушел на заслуженный отдых только в 75 лет.

Награжденный двумя Орденами Великой Отечественной войны, медалями, дедушка не пропускал до последнего времени ни одного празднования 9 мая. Надев все свои награды, шел на городскую площадь, где раздавали «военную кашу», пел со всеми песни военных лет и даже в силу своих возможностей плясал.

Всегда любил баян, держал его у себя и часто, особенно когда собирались гости, играл на басах одной левой рукой плясовую. Бывало, растроганный и плакал, но, как правило, старался слез не показывать. Не потерял вкуса к жизни до самого конца. Еще за месяц до смерти насажал, как всегда, цветов на балконе. В трудные или грустные минуты всегда говорил: «Жизнь продолжается!».

Мы счастливы, что наши старшие дети успели провести свои детские годы с прадедушкой и прабабушкой. Для них история, в том числе история войны, не просто страницы учебников, а живые лица, голоса их прабабушек и прадедушек.

Хотелось бы и нам всем, внукам и правнукам наших дорогих ветеранов, прошедших горнило войны и послевоенных лет, сохранить их стойкость, жизнелюбие и мудрость, особенно в наше время. И помнить, помнить и помнить!

Марина Кривенькая

Елена Омельченко

г. Москва