Абдулкарим

Амирович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

В преддверии Дня Победы, когда обычно рассказывают про героизм и подвиг нашего народа в борьбе с фашизмом, об успешных операциях и историях со счастливым концом, хочу поделиться с вами одной маленькой и немного грустной историей. Этот рассказ про моего деда – Амирова Абдулкарима Амировича - сына простого каменщика Амира, крестьянина, человека обычной судьбы того времени, солдата, подобного которому полегло миллионы и были преданы забвению, воина, который не прославился исключительным героическим поступком, но мужественного и непоколебимого горца. Наша победа как раз и состоит из таких маленьких побед и маленьких неудач, маленьких разбитых, искалеченных, растоптанных, но выживших судеб. История печальна сама по себе и немного похожа на наши дни.

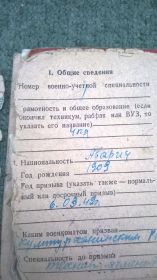

Начнем? Абдулкарим - обычный сын каменщика, один из трех сыновей(Абдулнатип, Али, Абдулкарим) Амира. Он работал в колхозе. Ему было 32 года. Молод, здоров, и все еще холост– рано потеряв мать, надо помогать отцу, братьям и сестре-инвалиду. Тем не менее, все они получили начальное образование в светской школе и обучились арабской письменности в медресе.

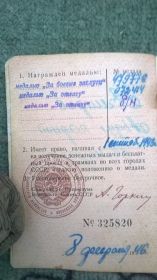

Началась война. Как известно , до 1942 года представителей коренных народов Дагестана не призывали и, когда было принято решение о формировании Дагестанского добровольческого корпуса, он написал заявление и ушел добровольцем на фронт. Вслед за ним ушел на фронт и старший брат Али. Дома остался только Абдулнатип, потому что он плохо видел и был женат. Али пропал без вести, Абдулнатип в тылу на гражданке умер от воспаления легких, Абдулкарим в составе 491 стрелкового полка 159 дивизии заряжающим минометного расчета освобождал Белоруссию, Польшу, участвовал в Витебско-Ольшанской операции, форсировании реки Неман. К сожалению, мне известен только один эпизод его подвига, совершенный в июле 1944 года под Витебском, за который он получил медаль «За отвагу». Как рассказывал нам отец, дед никогда не любил рассказывать про войну, от него никогда не слышали романтическую историю в стиле «Рембо», дома не было принято об этом рассказывать и смаковать. Всего в наградном листе деда три боевые награды «За отвагу» (дважды) и «За боевые заслуги».

За три месяца до Победы в марте 1945 года (по одним данным, при форсировании реки Неман, но по боевому пути полка- в ходе Восточно-Прусской операции) дед он был ранен в левую ногу осколком снаряда. Его, раненного, тащили на плащпалатке, потом бросали, он просил других бойцов о помощи, и они его доставили, дотащили на собачьей упряжке до медпункта, где оказали ему первую помощь. Затем лежал в госпитали в Казани , где ему ампутировали ногу и проходил реабилитацию. Вернулся с войны без ноги только в 1946 году.

Дома и сейчас есть его военная форма, которую ему сшила его любимая девушка еще до войны, она была портнихой. Помню, что я ее одевал, когда учился в 11 классе, она мне была впору . Также дома сохранились его галифе с одной штаниной и правым сапогом, в которых он вернулся с войны. Чтоб не оставить сиротой дочь своего брата, он женился на жене своего брата Абдулнатипа. В этом браке у них родились 6 детей. Вместе они воспитали семерых детей и до последнего времени мы не знали, что старшая его дочь (наша тетя) ему не родная. Тяжелое послевоенное время, всех детей поставили на ноги и дали образование. Дед работал пасечником колхоза им. Омара-Чохского на хуторе Сороб в 2 км. с.Чох Гунибского района Республики Дагестан. У него был свой ослик, на котором он добирался до пасеки, на которой было около 100 пчелосемей. Люди его поколения вспоминали - он обладал недюжинной силой и твердым характером, никогда не жаловался на то, что инвалид, поднимал мешки с мукой и зерном, даже участвовал в забегах ветеранов на 9 мая.