Александр

Андреевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

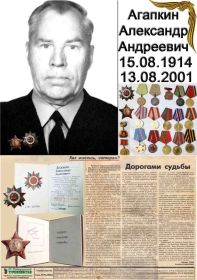

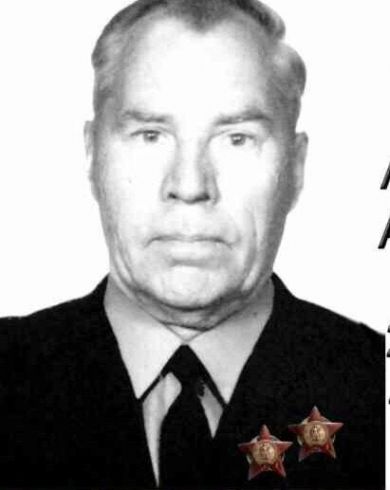

Ветеран пограничник майор в отставке Александр Андреевич Агапкин отметил недавно свое 86-летие.

Мой собеседник - редкой судьбы человек. Родившись в год начала первой мировой войны, ему довелось пройти и советско-финскую, и Великую Отечественную войны. По моей просьбе он достал из комода перевязанную тоненькой бечёвкой коробку с наградами и удостоверениями к ним. Среди них - ордена Отечественной войны и Красная Звезда, медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За отличие в охране Государственной границы СССР», "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Всего их - около двадцати.

Моё внимание привлекла памятная награда, которой Александр Агапкин был удостоен за боевые действия в 1941 году, когда он был начальником 1-й заставы 99-го погранотряда Ленинградского пограничного округа на полуострове Ханко. Еще в 1940 году эту часть финской территории арендовал СССР, разместив там свою военно-морскую базу.

На памятном знаке «Гангут 1941» надпись «164 дня обороны полуострова Ханко». Ниже текста стоит число - 316. Это означает, объяснил ветеран, что в течение 164 дней 316 бойцов и командиров, воины заставы, подкрепление комендатуры и отряда стояли насмерть, когда на них ринулась финская армия, представляющая фашистские силы вермахта.

У Александра Агапкина, уроженца Касимовского района Рязанской области, к тому времени за плечами были уже шесть лет военной службы: сначала солдатом во внутренних войсках НКВД, а после окончания сержантской школы - младшим офицером сверхсрочной службы.

В 1941 Ханко это было уже второе его столкновение с финнами. Первое крещение огне он принял еще 30 ноября 1939 года. Тогда он, окончив с отличием шестимесячные курсы младших лейтенантов, прибыл в распоряжение командования Кингисепского погранотряда на должность заместителя начальника заставы. А после окончания финской офицер А.Агапкин принял командование погранзаставой на полуострове Ханко. Там и застала его Великая Отечественная.

К тому времени у них в семье (а жена Надежда всегда была рядом с мужем) подрастал сынишка Ваня, и они ждали еще пополнения -рождения второго ребенка. Когда вражеская авиация стала бомбить полуостров, на котором была расположена их застава, поступила команда эвакуировать женщин и детей подальше от фронтовой линии.

Пересечение Финского залива оказалось делом непростым. Вражеская авиация то и дело наносила бомбовые удары. Изрешеченный осколками пароход все же прибыл в порт Таллинна. И оказавшись вдали от мужа, с двухлетним сыном на руках, в каком-то затерянном поселке железнодорожной станции, Надежда родила дочку Лиду. Все её мысли были о муже. Как он там?

А пограничники отражали ожесточенные вражеские атаки, удерживая рубежи заставы. Израненные, истекая кровью, они пытались выстоять, порою сами шли в контратаку, нанося противнику ощутимые потери. Это длилось 164 дня. Затем пришёл приказ командования прибыть в Ленинград и поступить с уцелевшим личным составом в распоряжение погранокруга. Так был передислоцирован их 99-й погранотряд.

А дальше была блокада пограничного войска, входившие в состав 23-й, а потом 55-й армий, героически защищали Ленинград, переживая те же тяготы блокадного города, что и гражданское население. Солдаты умирали не только в бою, но и от голода.

В мемуарах маршала Победы Г.Жукова есть слова: «...Я лично видел и никогда не забуду, как храбро и стойко сражались пограничники под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, Курском, на Украине, в Белоруссии...» Это сказано и об А.Агапкине.

Александр Андреевич с гордостью вспоминает о защите Ленинграда.

Когда война окончилась, А.Агапкин поехал в отпуск, нашел жену с детьми, эвакуированных в Казахстан. Семья воссоединилась, а вскоре родился еще один сын - Борис. И снова офицер-пограничник - на страже священных рубежей Родины.

После курсов усовершенствования он получил направление в Туркменский пограничный округ, и с

1950 года капитан А.Агапкин возглавил Конекесирскую погранкомендатуру. Офицера- пограничника хорошо знали не только воины Каракала, но и местные руководители, с которыми пограничники работали в тесном контакте.

Слушая воспоминания ветерана, я смотрю на пожелтевшую от времени лежащую передо мной на столе среди других документов газету «Пограничник Туркменистана» за 19 марта 1953 года с фотографией майора А.Агапкина, который вместе с двумя другими фронтовиками-офицерами баллотировался тогда в местные советы депутатов трудящихся.

До ухода на пенсию он служил старшим офицером оперативной службы в Керкинс- ком погранотряде. На протяжении всей службы пограничника какую бы задачу ни ставило перед ним командование, он выполнял ее по-фронтовому: точно, четко и в срок. Об этом говорят его награды, поощрения.

В народе говорят: «Жизнь прожить - не поле перейти». Об этом ветеран знает не понаслышке. По-разному складывалась его судьба, но он ею доволен. С тех пор, как он ступил на солнечную гостеприимную туркменскую землю, ставшую ему родной, прошло полвека.

После увольнения в запас А.Агапкин более трех десятков лет проработал в различных отраслях народного хозяйства Туркменистана. В Ашхабадском производственном обувном объединении, где ветеран трудился до 1990 года, до сих пор помнят Александра Андреевича. Не забывают отметить его на праздники, приглашают на встречи, дарят памятные подарки, вручают поздравительные адреса.

Оглядываясь на прожитую жизнь, как не поверить, что Александр Андреевич родился «в рубашке». Ведь прошагал он дорогами двух войн без единой царапины, хотя смерть ходила по пятам. Не боялся свиста пуль, разрывов снарядов, не «кланялся» им пограничник. Проявляя отвагу и мужество, военную хитрость и армейскую сноровку, делал все для того, чтобы выполнить свой офицерский долг. И выполнил его с честью.

Михаил ЗУЕВ,